フィールド調査を30年

化石人類を求めて発掘に出かける時は誰でも、動物化石と石器と、その石器を作り動物を食べていた人間の顔を見たいと願っています。しかし実際には、この三拍子そろった発見に出会える研究者はほとんどいない。僕もネアンデルタール人の化石を求めて30年以上中東のフィールド調査をしてきましたが、最初の20年は顔にはお目にかかれなかった。毎年毎年手ぶらって辛いですよ。そしてある年やっと骨に出会えました。それは非常に状態の良いネアンデルタールの子どもの骨だったのです。実際に骨を前にしたら、いろんな想像が働きましたよ。この子どもはどんな姿でどうやって歩いたんだろうとか、どういう大人になるはずだったんだろうとかね。そしてなによりも、この子は何を考えて生きていたんだろうかと、人間として見えてきたんです。従来の考古学、化石人類学の枠を越えて、彼らが生きていた姿を見たくなったのです。そこで、工学や、情報学の研究者と協力して化石の「復活」に取り組み、ついにコンピュータの中で子どもを歩かせることができました。私たち現代に生きる人間を知るためにも、彼らの正体を知ることは大事です。

今考えているのは、ネアンデルタール人の脳です。人間と言えば、やはり脳への関心が生まれ、脳研究は盛んです。私たちの脳がどういう歴史をたどってきたかという実証的研究はまだできていません。脳は化石にはなりませんが、それが納まっていた頭骨を完全に復元できれば、そこから脳についての情報が得られます。フィールドに出かけて、良い化石を見つけるというところから始まり、それを脳科学、情報学などさまざまな分野の研究者が集まって議論し調べる。そこから、彼らが何を考え、どんな生き方をしていたのか、彼らと私たちの先祖が出会った時なにが起こったのかを考える。21世紀のフィールド科学は、このように総合的に人類の歴史を知る学問にしたいと思っています。

シリアの発掘現場で。地元の協力者と記念写真。(後列中央:本人)

先端科学を駆使して復活したネアンデルタール人の子ども。

教育ママの三男坊

明治生まれの母親は、いわゆる教育ママの典型だったので、長兄と次兄は、傍で見てても大変でした。まず9つ上の長男(赤澤堯:名古屋大名誉教授)は、東大に行って農芸化学を専攻しました。母親としては思い通りの成果でしょう。6つ上の次男(彬)は、よく耳にする2番目で抵抗したのか、本人は「船乗りになりたい」と言ってました。本命の商船学校に受かったのですが、母親が船乗りを許さず結局医者になりました。三男の僕と長女である妹(露子)は、40過ぎの子どもだったためか、上の子二人の教育で疲れたのか、幸い勝手気ままに育ちました。

もともとは大阪の生まれですが、大空襲のあと親の実家のある岡山県の倉敷に引っ越しました。兄たちを見習って自分なりにがんばったのですが、大学受験は失敗、浪人しました。そこで予備校のある岡山市まで通うことになったのですが、実は目的はテニスの練習。中学時代から軟式テニスをしていて硬式テニスにあこがれ、予備校の入学金がテニスクラブの入会金に化けたのです。朝、本を持って家を出て汽車に乗り、岡山に着いたらテニスクラブに直行してロッカーからラケットを取り出す。時々母親から「予備校から成績表が全然こないけどどうなってるの」と聞かれましたが、うまくごまかしていました。兄たちも気づいてなかったと思いますよ。

テニスは本気になって練習しました。クラブに慶応大テニス部OBのコーチがいて、僕がどんどん上達するのを見て「慶応でテニスをやれ」って言ってくれたんです。僕もその気になって、親を何とか言いくるめて慶応大学を受けて今度は合格。ところが慶応テニス部は戦前戦後を通じて名プレーヤを輩出していたすごいところですから、田舎から来た新入生など相手にされません。朝は先輩が来る前に準備をして、日中は球拾い。先輩が帰る頃にはもう暗くなって自分の練習はできません。1年続けましたが、体と金がもたなくなってやめました。

生誕地大阪の家で。左から、祖父母、本人(前列)、教育ママだった母(右端)と、しごかれて育った長兄(赤澤堯・名古屋大名誉教授)。

テニス選手をめざした大学1年の時。

テニス、アンデス、鯛の骨

慶応にはそもそもテニスをやるために入ったのですが、所属は文学部の西洋史学科にしていました。あまり本気ではありませんでしたが、せっかく入学するなら少し興味を持っていたインカとかマチュピチュなどの遺跡を調べるアンデス考古学ができればいいなと思っていたのです。ちょうどその頃東京大学に文化人類学の研究室が新設され、アンデスに調査団が派遣されたのがニュースになっていました。

テニスをやめたあとの学生生活をどうするか。西洋史学科でアンデス考古学というわけにはいきません。そもそも日本では東大でしかやっていなかったのです。そこで生活費を切りつめてアンデスの本を買いあさり、西洋史に所属しながら考古学研究室にも顔を出していました。そこで出会ったのが、清水潤三先生という縄文貝塚の専門家です。最初は先生に頼んで貝塚の発掘現場に連れて行ってもらっていたのですが、そのうち発掘のたびに先生や先輩から声がかかるようになりました。現場にたどり着くまでは自費ですが、あとは三食付きで泊めてくれるのです。主として東北地方の縄文貝塚を渡り歩きましたが、自分の手で昔の人間が生きていた証拠を掘り出せるのが楽しくて。しかも学生は作業を手伝うだけで、面倒な報告書作りなんかする必要がない。結局テニスをやめたあとの3年間は発掘三昧の日々でした。僕はどうも、興味がころころ変わるんです。変わるんですが、一度熱中するとどんどんはまりこんじゃう。これは今も変わっていません。

縄文遺跡を渡り歩きながらも卒論はやはりアンデス考古学をテーマにしました。この勉強を本格的するためには東大に行かねばならない。大学院に入るのは難しいだろうと考え、まずは東大の文化人類学教室を立ち上げた泉靖一先生の研究室の研究生になりました。そこで勉強しながら翌年に試験を受けようと思ったのです。でも当の泉先生はいつもアンデスに行っていて、講義を聴くこともあまりない。しかたがないので他の教室の講義を聴いていたら、理学部人類学教室の渡辺仁先生に出会った。人類学教室には、化石、石器、生体計測、生理学、遺伝学と人類に関わるいろいろな分野の研究者がいました。渡辺先生は生態人類学という分野が専門で、私が考古学出身と知るといつも議論をふっかけられました。「日本の考古学は面白くない。遺跡で見つかったものをただ記述、記載しているだけじゃないか。本当はそれをどう解釈するのかが大事だろう」と。頭がまだ柔軟だったこともあって、渡辺先生のこの考え方には強く影響を受けました。結局、大学院は文化人類学ではなく理学部人類学に行きました。またころっと変わっちゃったというわけです。

修士では、縄文人の生態復元に挑戦しました。貝塚からは魚の骨、特にあごの骨がよく出てきますので、それが同定されていました。関東の縄文人の三大メニューはマダイ、スズキ、クロダイということがわかっていたのです。緻密な発掘を行い、出土品を詳しく分類することには日本考古学は優れていた。しかし渡辺先生は気に入らない。メニュー作りはもういいから、メニューから縄文人の生活ぶりを解釈してみろ。「タイを食べた」だけではなく、タイを獲った季節や場所はどこか。よい漁場のそばで定住していたのか魚を求めて移住していたのか。タイが縄文人にとってどれくらいのエネルギー源だったのか。遺跡遺物研究の究極の目標は、人間の行動の復元だというのが先生の持論です。

そこで僕は、魚の体長復元をベースにして縄文人のカロリー計算を考えました。まず、貝塚でよく見つかるマダイのあごの骨の大きさを測ります。次に築地の魚市場に行ってマダイを買い、大きさと重さを量ってから解剖してあごの骨の大きさを測りました。稚魚から成魚までこの作業を繰り返し、あごの骨から体全体の大きさを推定する方程式を作ったのです。こうして、貝塚のマダイのあごの骨から、縄文人がマダイから得られたであろうカロリーを計算できたのです。この研究は、当時の考古学からみれば常識はずれな研究でした。でも発想の転換は重要です。これでものを見る目を養ったと思います。

考古学の恩師、清水潤三先生(後列左)と。(前列右:本人)

発掘現場を渡り歩く。行けば三食宿付きで、発掘に熱中した。(右から3番目:本人)

ネアンデルタール人と出会う

博士課程に入って、本格的に縄文人の研究に取り組もうと思っていた矢先、思いがけず「西アジア洪積世人類遺跡調査団」のメンバーとして中東の化石人類を調査する機会に恵まれました。今でこそ日本は世界中に学術調査チームを派遣していますが、1967年という頃には、海外遠征に学生が参加することなどほとんどありませんでした。調査団を主宰した人類学教室の鈴木尚先生に渡辺先生が僕を推薦してくださったのです。実は鈴木先生とは、少し気まずいことがあったのです。東大に新しい博物館の建物ができて、人類学教室の資料をそちらに移すことになり、私が大学院生代表で引っ越しの指揮をとっていたときのことです。たまたま同じ日に、鈴木先生が発掘したばかりの旧石器人骨の整理をし、クリーニングした骨を屋上に干したのです。しかも僕が廃棄処分のために出しておいた戸棚の上に骨を置かれた。手伝いの学生は私の指示通りに戸棚を捨てちゃったからさあ大変。仰天した鈴木先生が渡辺先生のところに怒鳴り込んできました。後から聞いた話ですが、渡辺先生は僕を呼びつけたりせずに御自分で事情を調べて、「引っ越しの最中にそんなところに大事な資料を置くほうがまずいのでは」と言って僕をかばってくださったそうです。骨は幸い、ゴミ捨て場に積まれた戸棚の下から「再発掘」されました。

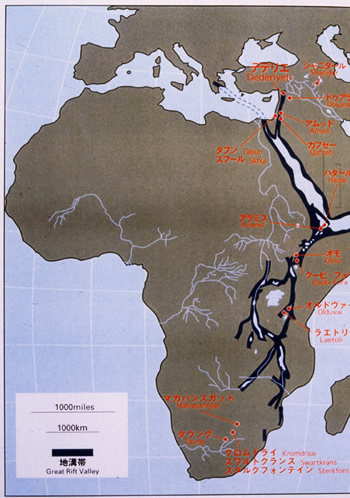

そんな僕をなぜ鈴木先生は調査団に加えたか。鈴木先生は過去2回のイスラエル遠征で、ネアンデルタール人の状態の良い化石を発掘して世界的に高い評価を得ていました。紅海の北から死海、レバノン、シリア、トルコに至る地域は、アフリカで生まれた人類がユーラシア各地へ移り住んでいった時に通った最古の回廊です

初期人類の進化は、東アフリカを縦断する大地溝帯を舞台に起こった。この人類がヨーロッパ大陸に渡ったルートが紅海の北から死海、レバノン、シリア、トルコに至る死海地溝帯である。なお地溝帯とは、平行に走る2つの崖に挟まれた帯状の盆地をさす。。3回目の調査はイスラエルからアラブ世界へフィールドを移し、ネアンデルタール人の住処である洞窟探しから始めることになっていました。そこで、体力があり、人類学教室で唯一考古学の経験があった僕に白羽の矢がたったわけです。僕に割り当てられた役目はネアンデルタール人の石器の鑑定でした。実はそれまでネアンデルタール人には興味も関心もありませんでしたし、石器のことなどさっぱりわかりません。でも良いチャンスですから必死で勉強して、遺跡探しに加わりました。

初期人類の進化は、東アフリカを縦断する大地溝帯を舞台に起こった。この人類がヨーロッパ大陸に渡ったルートが紅海の北から死海、レバノン、シリア、トルコに至る死海地溝帯である。なお地溝帯とは、平行に走る2つの崖に挟まれた帯状の盆地をさす。。3回目の調査はイスラエルからアラブ世界へフィールドを移し、ネアンデルタール人の住処である洞窟探しから始めることになっていました。そこで、体力があり、人類学教室で唯一考古学の経験があった僕に白羽の矢がたったわけです。僕に割り当てられた役目はネアンデルタール人の石器の鑑定でした。実はそれまでネアンデルタール人には興味も関心もありませんでしたし、石器のことなどさっぱりわかりません。でも良いチャンスですから必死で勉強して、遺跡探しに加わりました。

フィールドサイエンスに起承転結があるとすると、遺跡を探すのはまさに「起」です。しかも30年前の調査は、すべてを自分の手で切り開かなければならないというものでした。現地へは、経費削減のため石油会社のオイルタンカーで行くのです。第三次中東戦争に巻き込まれ、スパイと間違われながらも、アラブ世界の日常生活を学び、地形図を入手して候補地の目星をつけ、現地の人に「近くにムガラ(アラビア語で、洞窟)はないか」と訪ね回る日々でした。自分の専門だけに閉じこもっていては決して得られない体験が、そこにありました。結局この調査では石器の出る洞窟を探し当てるにとどまりましたが、私の心はすっかりネアンデルタール人にとらわれてしまいました。その後、鈴木先生の調査団にはすべて参加し、結局は僕が引き継ぐことになったのです。

1967年、最初の中東遠征。ベイルートにて鈴木尚先生と(左から2番目)。(左端:本人)

中東調査のための身分証明書。同じ内容がアラビア語と英語で書かれている。

骨まで愛して

鈴木先生は僕と違って、一つのことに生涯を捧げる研究者の見本のような方でした。日本人のルーツを求めて、各地の古人骨を発掘する。国内で発掘された旧石器人はほとんどは先生の手によるものです。それを自分でクリーニングして復元し、計測して論文も一人で書く。全く手を抜くところがありません。研究室の壁一面に人骨がぎっしり並んでいてほかの先生とは違う異色の部屋でした。しかも自分で復元した骨を自宅に持って帰って、それと対面しながら毎晩晩酌していたということです。そうすると、骨の特徴を記載するときにどこに注目すればいいのか自然にわかってくるのだそうです。骨の研究は「読み・書き・そろばん」だと言うのが先生の持論でしたね。読むというのは、骨のどの部位の形質が重要かを知ること。骨を洗って、復元して、観察する間ずっとそれを考え続ける。それが決まったら、観察結果を計測し書き留める。最後に、そのデータを解釈する。当時標本科学にコンピュータ解析が導入され始め、人骨の各部分の計測値から年齢や性別をはじき出すのが流行しました。先生はそれが大変ご不満でした。あるときコンピュータ解析を得意とする同僚の報告を見て「君のコンピュータもたまに間違うなあ」と言い放ちました。骨の読み方をまちがえたため測定値の入力にミスが起こり、鈴木先生の鑑定と違う結果が書かれていたのです。骨をちゃんと読めない人間が計算機に頼るとろくなことはないというわけです。昔気質の先生で、学生たちはそんな先生を慕いながらも皮肉って、当時流行っていた「骨まで愛して」という曲を忘年会で歌ったりしました。

退官された後の国立科学博物館で、学生の研究態度が変わっていくことを嘆かれていましたね。鈴木先生の古人骨コレクションは研究に欠かせないので、若い人がそれを借りて論文の資料とするのですが、あるとき「最近の学生は壊れている標本を使わない」と言われました。みんなが使えば復元した化石が壊れるのは仕方ないとしても、壊れたものはそのままにしてきれいな標本を持ち出すようになったのです。「壊れた標本をもう一度復元するところから始めればいいのに」という嘆きはもっともだと思います。多分あらゆる分野でこういうことがおきているんじゃないですか。

先生が独力で日本中の古人骨をコレクションできたのには、秘密があるんです。先生が発掘すると必ず骨が出てくるように思っている研究者もいて、「鈴木は骨運がいい」とひがんでいましたが、そうではありません。実際には、有望だと思った遺跡で何も出てこなかったことがしばしばだったと言っておられました。実は先生は時間を見つけては、菓子折りを下げていろいろな石灰岩の採石場を訪ねていたのです。現場監督に、もし骨が出たら送って下さいと頼むためにね。もちろん普通の人は興味がありませんし、実際に骨が見つかることはまれです。でも何か情報が来たらすぐに返事をして、送られてきた骨が面白い発見だった時はそれを連絡するという作業を丁寧になさった。現場の人も喜び興味を持つようになってくれるわけです。こういうネットワークづくりを続けたことが発見の秘密だったのです。こういうことのできる研究者はもう少ないでしょうね。それに、成果を早急に出すことが求められる今、こんな悠長な学問はやりにくくなっています。これでこそ日本中の骨が集まったのだから、長時間かけるこういう方法が基礎として大事なんですけどね。

日本の古人類を研究してきた先生が、なぜネアンデルタール人に興味を持たれたのか本当のところは聞きそびれました。日本人のルーツを調べるためとか、日本人と他の世界の人骨を比較する必要があるとかは言っていましたが、じつはただ単に海外に出かけて骨を探してみたかったというのが一番の理由かもしれません。多分そうです。ともかく、鈴木先生がレールを敷いて下さったおかげで僕が走ることができたのです。

日本から持参した日産パトロールに乗って洞窟探しの旅。シリア、レバノン、 ヨルダンを走破した。

初めての海外遠征で見つけた洞窟と、記録したフィールドノート。

鈴木先生の膨大な古人骨コレクション。東京大学総合研究資料館(現 博物館にて)

手ぶらの海外遠征と実り多い国内研究

博士課程のある日、鈴木先生から突然呼ばれて「君結婚したが、どうやって食ってるんだ」と聞かれました。「奥さんが働いています」と正直に言うと、「それじゃ困るだろうから助手にしてやる。履歴書もってこい。」とあっと言う間に就職が決まりました。東大の研究資料館に人類学部門の助手枠ができてそこを紹介されたのです。助手の任期が切れる頃に、退官して科学博物館の人類学部を新設した鈴木先生にまた雇ってもらい、4年間つとめた後に資料館に助教授で戻りました。

先生のおかげで職には困らなかったのですが、ネアンデルタール人探しは一向にはかどりません。石器や動物の化石は出てくるんです。自分は石器の担当だったので、出土した石器を一時借りて分類・記載して報告書をまとめ、次の調査で返すという繰り返しが続きました。はっきり言って面白くありません。人骨の発見という研究申請書と全然合致しないのですが、文部省の科学研究費はちゃんとフィールド調査費を出してくれたから、ありがたいものです。今だったらどうかな。基礎研究の難しいところです。「今度は見つかるでしょうね」とは聞かれても、「掘ってみなければわかりません」と言うほかない。海外調査は定期的に続け、現地の人と顔をつないでおくことが重要なのです。お金があっても現地の支援がなければ発掘はできません。たとえ研究費が出なくなったり肩書きがなくなったりしても、現地で顔なじみになっていれば小遣いでもなんとかなるものです。

しかしあまりに本命の化石が出ないと、自分も腐ってしまいます。そこで、日本にいる間は別の研究テーマを展開しました。一つは、大学院生のときから考えていた生態学的な立場での考古学の検証です。当時、植物学者である中尾佐助氏が提唱した照葉樹林文化論に対して、考古学や民族学の立場から佐々木高明さんらがより詳細な議論を展開していました。稲作以前の時代、西日本の照葉樹林文化圏に対して、東日本はナラ林文化圏という異なった文化的特徴が見られるという説です。僕は、東西の縄文人の行動パターンの違いを「道具箱モデル」で証明しようと考えました。大工さんの作業が道具でわかるように、縄文人の道具を見ればどんな生き方をしていたかわかるはずです。そこで、遺跡から見つかる石器や骨器の特に東西で差があるかを見たのです。結果は、西日本の縄文人は植物資源を獲得して調理する道具が主なのに対し、東日本では動物を獲ったり魚を捕ったりするのに有用な道具が多いと出ました。これは考古学上のもう一つの謎を解く鍵にもなりました。稲作は朝鮮半島から伝えられ、東海地方まではスムーズに受容されたのに、そこから東に伝搬するにはかなりの時間がかかったらしい。それはどうしてかという問題がさかんに論じられました。僕の道具箱説が正しければ、西日本は縄文時代で既に植物を主たるエネルギー源とする食生活を組み立てており、農具も準備されていた。狩猟採集社会から農耕社会への前適応が認められるので稲作を受け入れやすかったというわけ。これが学位論文になりました。

もう一つは、モンゴロイドプロジェクト。大航海時代以前の時代、モンゴロイドはコーカソイドやニグロイドに比べて格段に広い地域に拡散しています。例えば、シベリアからベーリング海峡を渡り北アメリカにわたったモンゴロイドは、赤道を超えて南アメリカ南端にまで達しています。またミクロネシアやポリネシアへと海洋を征服したのもモンゴロイドです。この広範な移動を支えたのは何か。考古学、人類学、民族学、地球化学など、異分野の専門家を結集して取り組みました。例えば、シベリアに移り住んだ先史モンゴロイドの移動経路や伝統文化、自然環境に対する適応形態などを調べ、彼らの歴史を復元するのです。同じレベルの研究を他の地域についても行うことで、各地域のモンゴロイドの相対的な見方ができます。日本人ももちろんモンゴロイドの一員ですから、このプロジェクトは「日本人のルーツ探し」という多くの人が興味を持つテーマにもつながります。ただし、これまでのルーツ探しでは「日本人はどこから来たか」が主題であったのに対し、私たちは「どんな人たちが日本に来たか」という見方を貫きました。日本人は、アジアを起点として陸地の3分の2近くまで拡散したモンゴロイドという人類集団の、一つのグループにすぎない。日本人のルーツを日本の中から見るのではなく、外から見るのが大事なのです。こうした研究はやはり、考え方が柔軟な若い人を巻き込むのがいい。僕がまだ助教授だったこともあり、プロジェクトメンバーには若手を積極的に登用しました。DNAで人類史を辿る手法をいち早く取り入れた宝来聰君(総合研究大学院大学教授。2004年死去)、斎藤成也君(現遺伝学研究所教授)も、これがきっかけで研究が大きく展開したのです。

1989年から始めたこのプロジェクトが92年で完結し、成果に満足してほっとして遠征に出かけた93年。今シーズンも人骨に出会えないまま、野外調査の締めくくりをどうするか考えるいつもの隊員会議を迎えてしまいました。発掘の最終日を2日後としたまさにその日、ほぼ完全なネアンデルタール人の骨をついに掘り当てました。研究ってこんなものなんですよ。

海外遠征の合間には、報告書提出や次の遠征の計画のためのデスクワークをこなさなければならない。

ネアンデルタール人の作った石器。有望な遺跡では、まず石器や動物の化石が見つかる。しかし人骨を見つけるのは非常に難しい。

発掘を手伝ってくれたクルド人女性。小さな骨片も見逃さないよう、掘り出した土をふるいにかける。

バグダッドの市場で買い物中の家族。

中東遠征にも参加した宝来聰博士(総合研究大学院大学教授。2004年8月死去)

化石人骨を掘り出したシーズンの記念写真。(左端:本人)

子どもを歩かせる

1967年の最初の調査で見つけた洞窟では人骨はいっこうに出ません。その後顔なじみのシリアの考古学者、スルタン教授から有望そうなフィールドを紹介され、共同研究を打診されたのが84年。87年に共同調査が実現し、共に腰痛持ちの僕とスルタンが杖をついて歩き回って見つけたのが、盆地の中にひときわ大きく口を開いた洞窟でした。奧に行くと、天井の一部が浸食されてできた穴(チムニー)を発見しました。チムニーを持つ洞窟からは、人類化石が発掘される可能性が高いことが経験的に知られています。私たちはこの洞窟を、クルド語で「二つの入り口」を意味する「デデリエ」と名付けました。そして6年後、そこで26年間の夢であったネアンデルタール人の骨についに出会ったのです。

現れたのは、子どもでした。通常の化石人類学では、特徴がはっきりと見える大人の骨が重視され、子どもの骨の研究例はあまりありません。しかしこの骨は、頭の骨から指の骨まで、ほぼ全部がそろっている世界で初めての発見例でした。これは、ネアンデルタール人という人類の特徴を知る重要な手がかりとなります。発掘され、きれいにクリーニングされた骨を見て僕は考えました。骨の専門家が見れば、これを見ただけで多くの情報を読み取り、優れた報告書を書くことができるだろう。しかしそれでは、僕を含めて多くの人にはこの子の生前の姿を想像することはできない。幼くして亡くなってしまった子どもの正体を何とかして知りたい。こうして、ネアンデルタール人の復活研究という前代未聞のプロジェクトを進めることになったのです。僕が骨の専門家でなかったからこそ始まったことです。

日本に骨を持ち帰り、東大でお披露目をしたあと、吉川弘之総長に「これから何をしたいの?」と尋ねられたので「骨を組み立てて歩かせたい」と答えた。「じゃあ東大でベストの研究者を紹介する」と言われ、翌日、精密機械工学が専門の木村文彦教授から電話があり、すぐに資料を見たいとやってきました。「精密機械の研究だけではなく、精密機械を使う人間の研究も必要だと常々思っていた。まさかネアンデルタール人から始めるとは思わなかったが」と言いながらも、すぐに協力を申し出てくれました。他に、情報工学、人間工学、三次元形状計測、光造形法、美術解剖学、彫刻の専門家の参加によって、復活への取り組みが始まりました。化石人骨が相手ではそれぞれの専門の従来手法がそのまま適用できません。専門家を結集すると言いながら、実はそれぞれの専門の枠を壊していかに柔軟な発想をするかが重要だったのです。学際という言葉がよく使われますが、自分の専門に固執する研究者がいくら集まっても総合的な見方などできるはずがありません。それまでは一つの専門家が見ていた課題に、いろいろな専門家が取り組む。そしてお互いの専門領域の壁がとれて自分たちのものの見方も変わっていく。これが結局は総合的なものの見方につながるのです。僕はこれを「学際研究」ではなく「循環研究」と呼ぶことにしています。一つの課題を巡って様々な専門研究が影響を与えあい、専門性がいっそう研ぎすまされると同時に、研究手法が汎用化されるというイメージです。こんなことを考えられたのも、ずっとフィールド調査の現場に出ていたのと、興味の対象をコロコロ変えていたからかもしれないと思っています。

復活プロジェクトは「循環研究」のおかげで順調に進み、子どもの正体が徐々に明らかになりました。歯は全て乳歯であり、その生え方から推定した年齢は2歳ぐらい。残念ながら性別の特徴を示す骨はまだ成長しておらず、男の子か女の子かは不明。膝をしっかりと伸ばして優雅に立ちあがってくれました。そして、木村研究室のコンピュータ上で現代の子どもと同じように歩く姿を見せてくれたのです。

共同研究者スルタン・ムヘイセン博士(右端、現ダマスカス大学教授)。当時はシリア文化庁考古総局総裁を務めていた。中央はシリア文科相ナジャッハ・アルアタール女史。(左端:本人)

デデリエ洞窟の入り口から死海地溝帯を眺める。

洞窟の奧に開くチムニー。明かり取りや、出入り口として便利だったのかもしれない。

ついに化石が姿を現した。杖で骨を指し示すのはスルタン博士。(右端:本人)

発掘直後の状況。両腕を伸ばし、両足を曲げて仰向け状態で葬られていた。なお発掘資料は、株式会社日立製作所によるデジタル画像処理により正確に記録された。

化石を借りて帰り、東大でお披露目。恩師鈴木先生も駆けつけた(左端)。右はメンバーの古人骨の専門家、百々行雄(現東北大教授)。(中央:本人)

大学博物館を作る

復活プロジェクトの成果が着々と出たので、総合研究資料館で『ネアンデルタールの復活』という特別展示を開催しました。よみがえったネアンデルタール人の姿を多くの人に見てもらいたかったのですが、実はもうひとつ、企んでいたことがありました。大学博物館の創設です。

フィールド調査を続けていると必ず問題になるのが、集めた資料をどう保存し、研究を継続していくかです。欧米の主要大学では、古生物学、地質学、人類学など博物学的な研究の場として大学博物館が存在しています。大体がもっとも由緒ある建物を利用した大学博物館は大学の「顔」でもあり、欧米の大学を訪れた研究者なら誰もがうらやましがる。東大でも最初はそのような仕組みがあったのだけど、いつの間にか消えてしまった。研究室ごとに保管された資料は時代と共に散逸してしまう一方です。このような事態を憂いて、鈴木先生たちが苦労して立ち上げたのが総合研究資料館でした。

しかしその研究資料館でも、標本資料を扱う学問の研究教育を継続させるには不十分な体制でした。そこで助教授で戻ったとき、同僚の速水格助教授(古生物学・現東京大学名誉教授)と一緒に、研究資料館を博物館に改組する構想を練りました。単に名前を変えるのが目的ではなく、学部や大学院から追い出されてしまった伝統的な博物学の拠点とするためです。最初は、大学内でもなかなか理解されません。みんな、「大学博物館があるといいよね」と口では言うのですが、そのために自分の研究予算が削られるのは大反対なのです。でもねばり強く運動を続けていくと、だんだんと理解者が増えてきました。ちょうどそのような時に、資料館長に就任したのが青柳正規文学部教授(現国立西洋美術館長)でした。彼の行動力はすばらしく、あっという間に吉川総長直属の大学博物館構想を考える懇談会(石井紫郎副学長座長)ができたのです。ネアンデルタール展をやったのもこの頃。最新の研究を行い、それを発信することができるのだということを証明してみせたのです。こうして東京大学に国内で初めての総合研究博物館が誕生し、その後京都大学や北海道大学に次々と大学博物館が創設されるきっかけとなりました。

先端工学技術を駆使し、精密なレプリカを作成した(左)。乳歯の状態から推定される年齢は2才だが、体の骨格は頑丈で、現代の5才の子ども(右の模型)に匹敵する。

ネアンデルタール復活プロジェクト。(上)レプリカに筋肉や皮下脂肪をつけていく。化石の情報がない肌の色や表情は、子どもらしさを出すような推測でつけた。(下)同時代の子ども(左上)と大人の化石(右下)をもとに、幼児から成人までの成長の様子を再現した。ネアンデルタール人の顔つきの特徴である眉の隆起は、思春期以降に目立ってくるとわかる。

21世紀のフィールド研究

面白いもので、93年に化石を見つけた後は、毎年のように新しい骨と出会うことになりました。今考えているのは、これらの骨を使った化石人類の脳の研究です。現代人の脳の研究は進んでおり、言語中枢などさまざまな機能がわかっていますし、リアルタイムの画像診断でどの部分がいつ働いているかもわかります。そこで、そういう働きを持つ脳がいつ、どういう背景で獲得されたかという歴史を知りたくなりますが、その研究はありません。これもわかってはじめて、脳研究は総合的になったといえるのではないでしょうか。

脳は化石にはなりませんが、頭骨を復元できれば中に樹脂を流し込んで脳の外形を型取ることができます。しかしこれは簡単ではない。まず完全な頭骨などありません。さらに残っている部分も何万年も埋まっている間に多かれ少なかれ土壌の圧力で変形しています。これをコンピュータの力を借りてもとの姿に戻し、正確な頭骨を復元する。すると、その中にかるて納まっていた脳が見えてきます。そこで、現代の脳科学でわかっている脳の形と機能の相関から、ネアンデルタール人がどのような能力を持っていたか、持っていなかったかを議論できるでしょう。彼らの脳は我々よりも大きかったと思われるのですが、脳の部位がどのように発達していたかは謎です。他にも、彼らが作った石器や、死者をどのようにあつかったかなどの情報も取り入れ、究極的にはネアンデルタール人が何を考えていたかを知りたいのです。一見場違いな工科大学に移ったのも、この研究には工学分野の協力が欠かせないと考えたからです。

現在、人文科学研究も含めてフィールド研究の存続が危ぶまれています。フィールド研究に対する理解がないのも一因ですが、狭い視野でしか研究を行ってこなかった研究者にも責任があります。縄文人の生態学的研究も、ネアンデルタール人の復活研究も、国内ではこれに続く新しい研究が現れてきません。人文科学ではいまだに「これから学際研究に取り組みます」と主張する人がいますが、そんなことでは自然科学に研究費が流れてしまうのは当然でしょう。

最新の進化モデルから、ネアンデルタール人は我々の祖先ではなく滅んでしまった人類だということがわかってきました。しかし、我々の祖先と同じ時期、同じ場所で生きていた証拠もあり、おそらく両者は出会っていたはずです。しかも我々が復元したように、お互いに見かけはあまり変わらない人類でした。両者が出会ったとき何があったのか。なぜ彼らは絶滅してしまい我々の祖先は生き残ったのか。それらについて知り得たことを基盤に、我々の行く末を考える。過去から未来へ、総合的に人間の歴史を知ることを可能にするのが、21世紀のフィールド科学だと思っています。

復活研究の成果を総合研究資料館で公開展示。総合研究博物館設立の弾みとなった。前列中央は、プロジェクトを後押しした吉川弘之・東大総長(当時)。(後列左から2人目:本人)

2004年、国際日本文化研究センターを退官。夫人と共に記念パーティーで。

頭骨から推測されたネアンデルタール人の脳(左)と現代人の脳の比較。形や大きさの違いを知ることで、彼らが何を考えていたのかにまで迫りたい。

最近著した『ネアンデルタール人の正体』(赤澤威編著、朝日新聞社)。副題を、“彼らの「悩み」に迫る”とした。脳や言語の専門家にも登場してもらい、さらに循環研究を広げている。