館長よりご挨拶

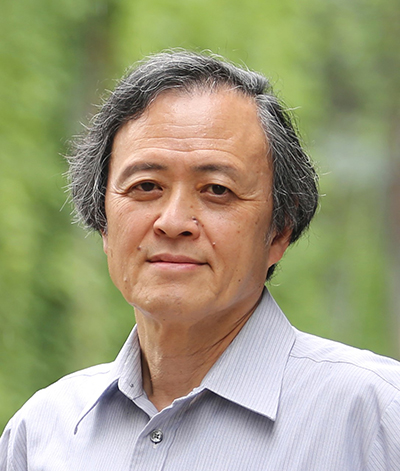

JT生命誌研究館は、2023年に創設30周年を迎えました。1993年に初代岡田節人先生を初代館長としてスタートし、2002年からは中村桂子二代目館長を中心に活動を展開してまいりました。2020年に私が三代目の館長として職責を引き継ぎましたが、当研究館の30年の歴史を継承しつつ、皆さまにサイエンスのおもしろさを知っていただくためのさらなる工夫をしたいと考えております。

地球上の全ての生物は、38億年の生命の歴史を背負いつつ、独自の進化を遂げてきました。私たち人間も、その膨大な時間を経て、今ここに存在する多様な生命体の一つなのだと捉え、そこから私たち人間を見直そうというのが、生命誌研究館の基本的な考えかたであります。ヒトだけは進化の頂点にある特別な存在なのだと考える不遜なスタンスを離れ、多くの生命体の一つだと考えるところから、植物も含めたすべての生命体との共存を模索すべきだという基本戦略でもあります。そのような態度は、これからの地球環境を考えるうえで外すことのできない大切な視点であろうと考えております。

JT生命誌研究館は、創設当初より、「科学のコンサートホール」を標榜し、科学を音楽を楽しむように、身近なものとして楽しんでほしいと考え、そのためのさまざまな表現を考えてまいりました。さらに私が館長となってから、それに付け加えて、「『問い』を発掘する場」として研究館を考えてほしいとも考えております。当研究館には、食草園をはじめ、魅力的な展示が多くありますが、来ていただいて、単に知識を得るだけではなく、そこにそれぞれ小さくてもいいので、何か問いを見つけて帰っていただきたいと願っております。小さくとも、素朴な問いから、科学は、サイエンスはスタートするものです。そんな科学のおもしろさの原点に立ち戻る場としてJT生命誌研究館を感じていただけたらありがたいと考えるものです。

多くの方々に、サイエンスを身近に感じていただき、そのおもしろさを知っていただくための努力を続けてまいります。多くの方々のご来場をお待ちいたします。

2025年4月1日

JT生命誌研究館館長 永田和宏

(京都大学名誉教授、京都産業大学名誉教授)

顧問よりご挨拶

吉田賢右 顧問・研究ディレクター

2019年の5月から顧問となった吉田です。

私はもともと、生命の起源や進化に興味を持っていたのですが、私がバイオの研究を始めたころは、まだ進化が解析的な学問になっていませんでした。そこで私は、細胞がどうやってエネルギー通貨であるATPを合成しているのか、40年ちかく研究してきました。

また、タンパク質が複雑な立体構造を形成する際にそれを手助けするタンパク質の研究も30年近く続けてきました。数年前に実験室を閉じた後は、古代ゲノムの解析ができるようになって驚くべき発見が続いている人類進化の研究をわくわくしながらウオッチしています。

森羅万象には起承転結があります。無限の過去から無限の未来まで永遠不変というものは何一つありません。私たちが今、目にするあらゆるものは、それ固有の起承転結の一過程です。

ある事象を本当に理解するには、その起源と展開と消滅を理解しなければなりません。現在、バイオ研究がめざましく進歩しつつあり、生き物の仕組みがどんどん明らかになっています。そして、知れば知るほどその巧妙さに感心し、畏敬の念すら覚えます。

でも、「なぜそうなっているのですか」と問われれば、専門家でもよく考えることになります。なんとか説明をしても、「説明はわかりました、でもなぜそうなっているのですか」とまた同じ質問をすると、さらに答えは難しい。この質問を3度くりかえせば、そこはもう学問の最深部です。

一番簡単な答えは、無計画無作為な物理法則の下でこんな巧妙な調和のとれたものができるはずがない、高度な知性を持った超越者が世界を設計し作成したのだ、というものです。昆虫学者のファーブルなどの科学者もそう考えていましたし、今でもインテリジェント・デザインという超越者の存在を主張する有力な運動が米国にあります。

この問いに答えるためには、その巧妙な仕組みを明らかにするだけでなく、それがどのようにして生起し形成され変化してきたのか、そこまで理解する必要があります。

現在、バイオ研究の華やかな部分は“巧妙な仕組み”の発見ですが、それがどうやって出来てきたのか、そこまで関心を広げているのが、生命誌研究館(Biohistory Research Hall)と思います。単純化して言えば、バイオ研究に時間軸を導入しているのです。小じんまりした研究グループおよびアピール部門を持つ施設ですが、ユニークな情報発信の源となるように活動していきます。

2019年12月2日

JT生命誌研究館顧問・研究ディレクター

吉田賢右

プロフィール

群馬県出身。1944年生。東京大学大学院修了、自治医科大学助手、東京工業大学助教授・教授、京都産業大学教授を経て、2021年4月より生命誌研究館専任。

著書ほか

近藤寿人 顧問・表現ディレクター

2019年5月から、生命誌研究館の顧問を務めるようになった、近藤寿人です。

私は、岡田節人初代館長がそれ以前に京都大学教授であった年代には5年間助手を務めましたし、中村桂子館長にはさまざまな場面でお世話になりました。そのようなご縁もあって、これまでは外部から研究館を楽しんで来ました。これからは、内部の人間として生命誌研究館の活動を支えていくことになります。よろしくお願いします。

生命誌研究館には、同館の趣旨を反映した個性豊かな4つの研究グループが研究活動を展開しています。吉田顧問とともに私に課された役割の一つは、これらのグループの研究を推進し、発展させて、最先端の研究としての結実を助けることだと考えています。それらの生々しい最新の研究を皆様の目に触れるようにして、皆様に、自然・いきもの・現代の科学を理解しつつ楽しんでいただけるようにしたい——それが私の願いです。

私の専門は、発生生物学、幹細胞科学、機能ゲノム学にまたがります。現代的な生命科学を、「自然の中の一つの生きものとしての人間」という観点から、皆様と直接お話しする機会があればと思っています。ちなみに、これまで私の論文に登場した生きものは、ヒト、マウス、ニワトリ、ウズラ、イモリ、ツメガエル、メダカ、ゼブラフィッシュ、ショウジョウバエ、細菌です。幅広く生きものと付き合ってきました。あわせてよろしくお願い致します。

2019年12月2日

JT生命誌研究館顧問・表現ディレクター

近藤寿人

プロフィール

福岡県出身。1949年生。京都大学大学院修了、ウイスコンシン大学研究員、京都大学助手・助教授、名古屋大学教授、大阪大学教授、京都産業大学教授を経て、2021年4月より生命誌研究館専任。

著書ほか

- 近藤寿人(編)「芸術と脳——絵画と文学、時間と空間の脳科学」(大阪大学出版会)

- Hisato Kondoh & Atsushi Kuroiwa (Eds.) “New Principles in Developmental Processes” (Springer)

- Hisato Kondoh & Robin Lovell-Badge (Eds.) “Sox2: Biology and Role in Development and Disease” (Academic Press/Elsevier)

- 近藤誘導分化プロジェクト「命(いのち)が形をつくるとき」動画(科学技術振興機構/JST)

(私がJST のERATO「近藤誘導分化プロジェクト(2003年終了)」で実施した、メダカを中心とした研究を紹介したビデオ「命(いのち)が形をつくるとき(30分)」は、教材として評価され、幾つかの県の教育委員会で採用されました。生命誌研究館の活動に関心を持たれる方には、楽しんでいただけるビデオだと思います。

現在、JSTチャンネルでストリーミング配信されています。以下のタイトル名をクリックしてご覧ください。 - 近藤誘導分化プロジェクト「命(いのち)が形をつくるとき」動画(科学技術振興機構/JST)

- 季刊「生命誌」77号サイエンティスト・ライブラリー「転写制御によって開かれる発生のプログラムを探して」

名誉館長よりご挨拶

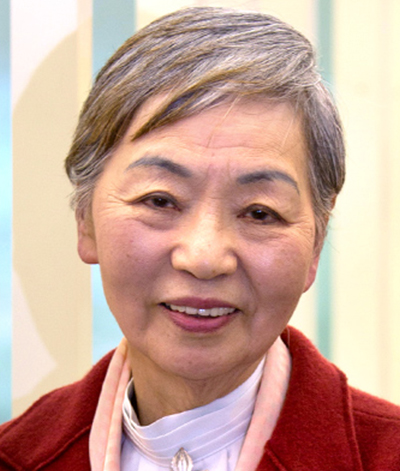

中村桂子

今年の初めに館長としての御挨拶を書きましたが3月で退任、4月からは名誉館長として生命誌研究館のこれからに関わることになりました。よろしくお願いいたします。

「名誉」は他によい言葉がないのでついている飾りとして、実情は東京に部屋をいただき活動を続けることをお許しいただけたということです。なんとありがたいことかと感謝の気持で、何か意味のあることができるようにと願っています。

今のところ、思い描いているのは次の三つです。

① 高槻でのBRH活動の応援(余計なことをして邪魔をしないよう気をつけて)東京という地の利を生かしての発信の手伝いなどできると嬉しいです。

② 外との関わりを広げる役割

「人間は生きものであり、自然の一部」というあたりまえのことを科学・研究という言葉で狭くせず、女性、子どもなどへの広がりを考えます。

③ 生命誌再考

東日本大震災で社会は変るかと思いましたが、変りませんでした。この時「科学者が人間であること」を考えました。新型コロナウィルスで変らなかったら、あまりよい未来は描けないと思えるので、ここで考えなければなりません。「自然の中にありながら人間のもつ能力を徹底的に生かす」としたらどうなるか。その能力としてはもちろん科学もありますが、科学・科学者にこだわらず考える必要があるかなと思っています。

根がのんびり屋の怠け者なので、ゆっくりになると思いますが、どこかで何かが御一緒できることを願っております。御連絡下さいませ。

よろしくお願いいたします。

2020年4月1日

JT生命誌研究館名誉館長

中村桂子

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)