顧問の西川伸一を中心に館員が、今進化研究がどのようにおこなわれているかを紹介していきます。進化研究とは何をすることなのか? 歴史的背景も含めお話しします。

バックナンバー

進化の始まりと目的の実現

2016年6月15日

前回のまとめは理解していただけただろうか?

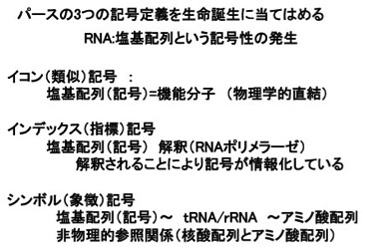

特に、核酸配列がイコン(類似)記号、インデックス(指標)記号、シンボル(象徴)記号へと発展した点についての説明は理解して欲しいと思っている。

図1チャールズ・サンダーズ・パース

我が国では語られることが少ないが、科学及び哲学の広い範囲にわたり現代のアメリカ思想の源を作った。その記号論はこれまで言語学の人によく引用されている。

この稿で、核酸配列をイコン、インデックス、シンボル記号に分類したのは、言うまでもなくアメリカの巨人チャールズ・アレクサンダー・パースの考えをそのまま拝借している。パース(図1)はプラグマティズムの創始者として紹介されることが多いが、一つの枠で語れない偉大な巨人で、その記号論は言語や核酸配列などの生命情報を整理する上で欠かす事が出来ない(ぜひ読んで欲しい)。

RNAに、4種類の塩基から出来ているという記号性と、それ自身で酵素活性を持つ2面性が存在することが、複製可能な有機システム=RNAワールドを可能にしたが、このとき最初からRNAが情報として働いていたと思うと大きな間違いを犯す。

配列が情報としてRNAポリメラーゼに解釈されようになるまでは、配列=構造という単純な物理関係があるだけで、この時の配列は記号ではあっても情報でない。このことから、これをイコン記号とした(図2)。

ここにRNAポリメラーゼが誕生すると、塩基配列を解釈する過程が始まり、塩基配列がインデックス記号に変化する。最後に、アミノ酸配列と核酸配列という全く無関係な物質同士がtRNA+rRNAの誕生で対応するようになると、塩基配列はシンボル記号になる。重要なのは、イコン記号及びインデックス記号の段階では、記号(塩基配列)とそれに対応する機能分子との間には、物理的法則に基づく対応関係があるだけだ。ところが、核酸配列がシンボルの記号になると、核酸配列とは全く関連性のないアミノ酸配列に記号が対応する。このことは、物理化学とは異なるルールがこの記号に導入されたことになる(図2)。

図2 パースの記号論を生命誕生に当てはめてみる。

勿論非物理的対応関係を媒介するのはtRNAとrRNAという現実の分子だが、核酸配列がシンボル記号としてアミノ酸配列に対応するようになるためには、これまで述べたような固有の歴史を通してそれぞれの関係性が生まれる必要があり、この歴史性は物理化学的法則にはない。このように、シンボル記号誕生こそが、物理科学法則に支配される地球に、新しい情報という因果性が誕生したことを意味する。そして、地球上にダーウィン進化が始まる。このダーウィン進化の始まりについて見ていこう。

核酸配列がイコン記号として働く段階では、同じ記号(=物質)が生まれるかどうかは偶然に支配されており、できる分子は無秩序に多様で、この段階の有機物質やエネルギー合成は無秩序なカオス状態と言っていい。ここに、核酸配列が複製のためのインデックス記号として働く情報化が起こると、分子の多様性を減らし、秩序をもたらす方向に進む。このように、もともと情報とは系に秩序をもたらす方向に働く。ただ、秩序を生み出す複製過程においても、一定の制約の中での複製エラーによる変異が核酸配列に起こる。この秩序という制約の中での多様化こそがダーウィン進化の原動力になる。

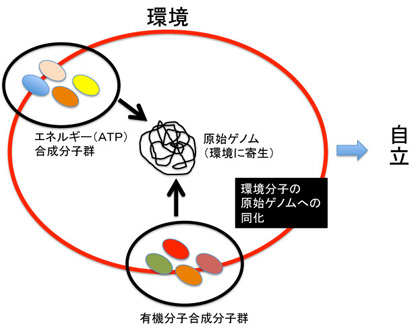

このように、生命とは呼べないが、原始リボゾームのような複製する原始ゲノムが誕生した時代を考えてみよう。RNAで代謝の多くをまかなうことができるとはいえ、有機物生産システム、エネルギー生産システムなど多くの生命に必須の条件はRNAのみで達成できない。従って、RNAワールドをコードする原始ゲノムは、環境の中に寄生したRNAウイルスのようなものとして考えればいい(しかし、私たち人間を含む現在の生命も結局環境に寄生しているが)。お分かりのように、私は生物の始原はゲノムから始まると考えている。

もともと生命をDNAから考える有名な仮説がリチャードドーキンスの「利己的遺伝子」仮説だ(図3)。現存の生物の進化について利己的遺伝子仮説が当てはまるかどうか議論がつきないようだが、LUCA誕生直前の状態を考えれば、妥当な仮説だと私には思える。

図3 リチャードドーキンスと著書「利己的遺伝子」

即ちLUCA誕生前の状態を、熱水噴出孔の特殊な環境に寄生しているRNA/DNA寄生体(利己的遺伝子)が、この環境から自立する過程として捉えればいい。未だ生物は誕生していないが、将来のゲノムの核になる原始ゲノムは既に存在している。この原始ゲノムが自立するためには、環境を形成している様々な分子を自分の中に取り込み同化する必要がある(図4)。

図4:環境に寄生する原始ゲノムの自立

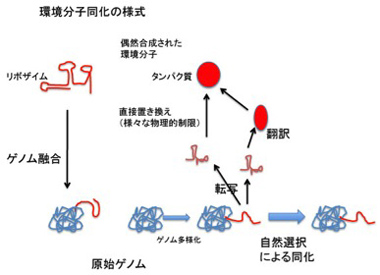

環境を形成する分子がRNAやDNAでできている場合は、その配列を融合により同化すればいい。そうすることで、環境分子は複製により安定して調達されるようになり、自然と原始ゲノムのゲノムサイズが上昇する(図5)。

環境分子が核酸でなかった場合、原始ゲノムを多様化して新しいリボザイムを合成し、環境分子の機能と一番フィットした原始ゲノムを選択することで同化が可能になる。

もちろんこの様式で環境分子を同化してもいいが、RNAワールドには限界がある。RNAワールドでの核酸配列はインデックス記号であり、記号がそのまま物理的性質と直結する。このため、核酸レベルの構造が制約となり、多くの環境分子に対応する機能分子に対応する記号を合成することは制限される。

RNAだけで環境分子を同化していくことには他の問題もある。ゲノムサイズが大きくなると、ポリメラーゼ・リボザイムと相補的塩基配列がペアリングする危険性が高まり、複製の効率が落ちると予想できる。また既に述べたように、RNAの安定性を高め、機能を補完するためにもペプチドが必要になる。従って、原理的にはRNAだけで環境の同化を進めることは可能だが、核酸配列が物理的に制限されることなく機能や物質と対応できるシンボル記号へと転換することで、更に自由な同化が可能になる(図5)。

図5:環境分子同化の様式

この同化を繰り返せば、環境依存性が少しづつ低下していく。すなわち、より多様な環境で存在することが可能になる。これを繰り返してLUCAができると考えること自体は、私は、論理的にも無理はないように思っている。

面白いのは、RNA機能分子を原始ゲノムに融合する様式では、自然選択は全く必要ない点だ。一方、原始ゲノムを転写し、その産物で環境分子を置き換えられるかどうかを試す様式では、最も環境分子に近い分子を合成できる原始ゲノムが自然選択される。これは、水平遺伝子伝搬とダーウィン進化の共同作用による進化のルーツのように私には思える。

最後に強調したいのは、LUCA以前の、環境分子同化過程でのダーウィン進化では、原始ゲノムが同化すべき環境分子がすでに存在している点で、これは生命誕生後のダーウィン進化と決定的に異なっている。

ダーウィンの進化論は、目に見えない因果性、すなわち「目的」に駆動されているように見える生物進化が、多様性の獲得と自然選択のダイナミズムで説明できることを示し、最初に目的が存在することを拒否している。一方、原始ゲノム(利己的ゲノムと呼んでもいいかもしれない)が環境から自立しようと進化するとき、最初から同化すべき環境分子が目的として実在している(図4)。もちろん最終的にゲノムが同化された記号は、必ずしも同じ分子に対応する必要はなく、機能が維持できればいい。しかし、最初から手本として、目に見える分子が進化の方向を示す目的として存在していたことが、LUCA誕生前後のダーウィン進化の大きな違いであることは強調しておきたい。

あと生命誕生まで、自己という単位が、原始ゲノムから細胞へと拡大する過程が残っているだけだ。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)