顧問の西川伸一を中心に館員が、今進化研究がどのようにおこなわれているかを紹介していきます。進化研究とは何をすることなのか? 歴史的背景も含めお話しします。

バックナンバー

神経ネットワーク情報システムの発展

2017年2月1日

神経系もゲノム進化の産物だし、脳を含む神経ネットワークの発生には、ゲノムの指示と一体化して展開するクロマチン情報の変化が必要だ。当然、「心は身体に依存している」と同じ意味で、神経ネットワークは身体に依存し、またゲノムやクロマチン情報に依存している。それでも前回述べたように、膜電位の脱分極の伝搬による興奮の伝達および、シナプスを介する方向性を持った細胞から細胞への興奮伝達という原理を共有する細胞のネットワークは、作動原理から見たとき、身体、ゲノム、クロマチン情報など、神経系誕生前に生物を支えてきた情報システムから大幅な自由度を勝ち得ている。ともすると私たちが簡単に心身2元論の罠に落ち、「心と体」を分けて考えるのも、この神経系の独立性のゆえんだろう。

この様に、独自の原理を持ち、他の情報から大幅に独立した神経ネットワークは、それに参加する神経細胞数さえ増やせば、ほぼ無限に解剖学的・生理学的に複雑化することが可能で、事実これまで質的にも、量的にも複雑化する方向に進化を続け、カンブリア大爆発、そして現在の地球上での人間の繁栄の原動力となってきた。そこで、この過程で身体から大幅な独立を果たした神経系に加わった幾つかの重要な性質について順に考えてみたいと思う。

この進化が到達した地点は例えば次の文章を読めばよくわかる。

「星野温泉行のバスが、千ヶ滝道から右に切れると、どこともなくぷんと強い松の匂いがする。小松のみどりが強烈な日光に照らされて樹脂中の揮発成分を放散するのであろう。この匂いを嗅ぐと、少年時代に遊び歩いた郷里の北山の夏の日の記憶が、一度に爆発的に甦って来るのを感じる。」

寺田寅彦の随筆「浅間山麓より」(青空文庫掲載)の一節だが、私たちは森の緑を目にし、松の匂いを感じたとき、遠い少年時代の思い出を鮮明に呼び起こすことができる。

いうまでもなく、ここに書かれた現象は全て神経細胞同士の結合が可能にしている過程だ。

今回は、このような地点に到達するまでに神経ネットワークが獲得してきた幾つかの重要な特徴について考えてみたい。ただ、神経や脳の特性について詳細な説明をしようと思うと、まさに脳科学の教科書を書くことになり、私の任ではない。ここでは、神経系を情報の観点から整理しなおすとき、私が押さえておきたいと思う点について、独断を交えて短くまとめてみようと思っている。

物理刺激の受容

私たちは、視覚、触覚、聴覚、温覚、嗅覚、味覚の6種類の感覚を持っていおり、どの刺激であれ感覚細胞が共通に使っている陽イオンチャンネルは原核生物から存在する。また、光合成に見られる光を化学反応に変化させる仕組や、鞭毛などの運動メカニズムに見られる仕組みは、光や圧力といった物理的刺激の受容に準備が整っていたことを意味している。

以前「神経細胞の誕生」について説明した時にも議論したように、(http://www.brh.co.jp/communication/shinka/2016/post_000021.html)、視覚、触覚、聴覚、温覚など物理刺激を受容できる能力の獲得は、自己と関わる環境の範囲を大きく拡大させ、生物進化を多様化、複雑化への方向へ進める原動力になった。すでに光合成で色素を使い、鞭毛など細胞運動のメカニズムが存在する生物界で、これに陽イオンチャンネルがリンクするのは当然だろうが、この結果が生物に与えた影響は想像以上に大きい。

例えば視覚を考えると、この重要性がよくわかる。人間の存在しない地球では、光刺激の起源はほとんどが地球から遠く離れた太陽や月で、ここから発する光は生物が生きる環境からの刺激として最も重要なもので、実際多くの生物が光に支配されて活動している。この光の変化に合わせて活動しやすい様、環境をゲノムへと自己化した慨日周期をほとんどの生物が持っていることはこの証拠と言っていいだろう。しかし、この光の元は遥か離れた空の上の、生物が到達できない場所にある。すなわち、視覚は私たちの周りの環境の範囲を急激に拡大させた。

物理刺激のもう一つの特徴は、変化が早いことだ。太陽の光は持続的でも、あっという間に遮ることができる。光のスペクトル(色)の変化になると、反射する物体が変化することで刻々変化する。

このように物理的刺激の受容が可能になることで、環境として生物が受容できる領域は無限の空間範囲へと拡大し、また変化のスピードも速くなった。この結果、(認識するしないに関わらず)生物は空間的・時間的に膨大な環境の変化によく言えばアクセスできるようになり、悪く言えばさらされ続けることになった。

この結果、生物は膨大な物理的刺激に関する情報が溢れる中で生活することを運命づけられる。これに対し、味覚や嗅覚は広がりがない。この差は、感覚が脳のマッピング能力と結合した時大きな違いとして現れるが、これは後で議論する。

脳の発達:トップダウンの神経細胞形成

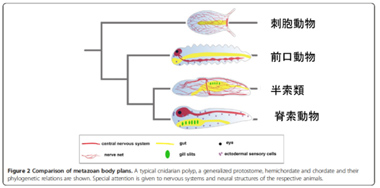

以前に(http://www.brh.co.jp/communication/shinka/2016/post_000021.html)述べた様に、神経系が特定できる最も下等な動物はイソギンチャクなどの刺胞動物や、クシクラゲに代表される有櫛動物だが、これらに認められる神経細胞は、階層性のない分散型ネットワークを形成している(図1トップ)。このような動物では神経細胞は腹側の上皮層でバラバラに分化し、身体中に広がりネットワークを形成する。系統上もう少し進んだアメフラシになると神経系の階層化が始まり、神経細胞が集まった神経節がうまれ、そこから伸びる神経軸索は束ねられる。神経節では、様々なインプット、アウトプットを連結することで、ネットワークを複雑化することが容易になる。そしてこの究極に、神経系の全てと結合した脳が現れる。

図1:神経構造の系統樹: Linda Z Holland et alの論文より転載(Hollad et al, EvoDevo 4:27, 2013)

こう述べると、神経節や脳の進化が、ポリプのように分散して存在する神経細胞をまず神経節へとまとめ、最後に神経系全体が結合し合う脳へとまとめていく、ボトムアップの過程を想像してしまう。しかし実際には、分散型の神経ネットワークと、脳を持つ神経系の発生様式は根本的に異なっている。

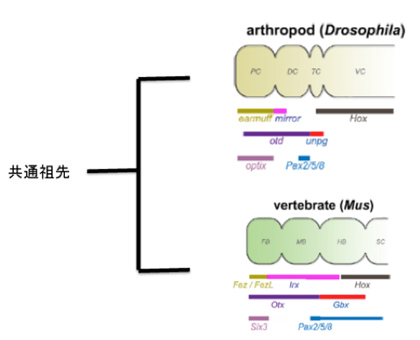

脳を持つ動物の代表は、昆虫と、脊椎動物で、図1からわかる様に、昆虫に代表される旧口動物と脊椎動物に代表される新口動物は、それぞれ独立して進化したと考えられている。にもかかわらず、脳、神経節、神経束、そして末梢神経と続く神経系の階層構造はよく似ている。しかも、この類似性は構造だけではなく、それぞれの神経領域を決定する遺伝子群の発現にも見ることができる(図2)。

図2 ショウジョウバエとマウスの脳の領域化に関わる遺伝子:Hollandの論文より転載。同じ色で示した遺伝子は、相同遺伝子。

これら階層化された神経系の発生では、ポリプのように神経細胞が個別に上皮から分化することはない。昆虫についてはショウジョウバエしか知識はないが、神経はすでに領域化されたそれぞれの体節で上皮から分化した神経芽細胞が、広がることなく局所で分裂し神経細胞塊をまず形成する。脳は、体節のない頭部に神経芽細胞の集団が現れ、分裂して将来脳になる塊を形成する。

すでに領域化した上皮細胞から神経細胞が形成されるのは脊髄動物も同じだ。脊椎動物の場合、上皮からまず神経管が形成され、神経管の中に神経細胞が分化増殖して細胞集団を形成する。また、頭部も同じ様に、領域化した上皮が陥入し、それが神経細胞へと分化することで形成される。このように昆虫も脊椎動物も、神経が分化する前にボディープランに合わせた上皮の領域化が起こり、領域化された細胞が神経細胞へと分化することで領域性と階層性をうまく両立させたトップダウン方式の神経発生が行われる。この方式は、体節を基礎とする分節化したボディープラン形成という新しい発生過程の進化にあわせて新たに生まれた神経発生様式といっていいだろう。

新口動物と旧口動物は独自に進化したと考えられているが、両者に見られる神経系の類似性から、両者の分岐点に、神経発生をボトムアップ型からトップダウン型へとシフトさせた共通祖先がいるのではと考える人が多い(図2)。

これに対し、ギボシムシに代表される、脳を持たない半索動物(図2、3列目)も新口動物に分類されることから、この類似性は偶然の産物で、脳のような究極の階層性を実現するためには、まず上皮の領域化として現れたボディープランの助けを借りる以外の方法はなかったからだと考える人たちもいる。

いずれにせよ、脳の誕生により、脳に全てを集中し、また脳から全てが出ていくという階層を誕生させることが、神経系が新しい機能を続々と開発した最も大きな基礎となった。

表象とマッピング

脳という神経ネットワークの集中が可能にした最も偉大な機能は、身体や環境の変化を神経ネットワーク情報に転換し(表象し)、対象の空間や時間関係をマッピングする機能だと言える。少し抽象的でわかりにくいと思うので、具体的例を見ながら説明しよう。

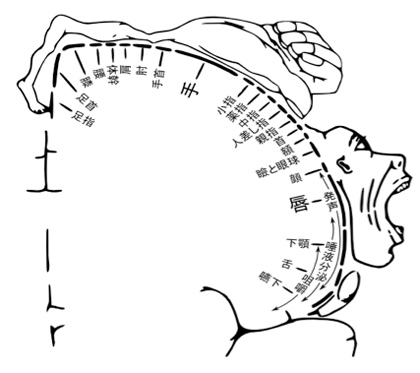

まず図3を見てもらおう。これは、私たちの体各部位の運動・感覚神経が、脳のどの部分と結合しているかをマッピングしたもので、ペンフィールドのホムンクルスとしてよく知られている図だ。この図は最初、カナダの脳外科医ペンフィールドが、意識を保ったままの開頭手術の際に、脳を刺激して体の各部位と脳の領域の関連を記録した研究に基づいて描かれた。大脳皮質の運動野と、感覚野にほぼ同じ様な小人の図を書くことができる。

図3 この図は、例えば体の各部位の感覚が脳に集められており、各部位が投射する場所が大脳皮質上に地図として描けること、言い換えると大脳皮質の感覚野に表象されていることを示している。

末梢と中枢の神経投射が脳皮質上に一定のパターンで分布するのは当然だと考える人は多いはずだ。しかし、この図は決して末梢との連結だけを反映しているのではない。末梢から刺激が繰り返されると、今度は脳自体の回路に体の各部からの刺激が記憶され、神経連絡がなくなってもこのパターンを保存することができる。すなわち脳回路の特性へと転換された表象は、末梢からの刺激が途絶えても、末梢の感覚として維持される。このことは、何らかの原因で急に腕が切断された人たちが、あたかもまだ腕がある様に錯覚する幻肢という現象を経験することからわかる。この現象は当初、切断された断端に残った神経から直接脳へ信号が送られるため生じると考えられていた。しかしその後の研究で、私たちの脳内に形成された腕の各部に対応する脳内の刺激の記憶が、末梢からの信号が途絶えた後も、自発的な興奮を続けることで、錯覚を発生させると考えられる様になっている。すなわち、末梢と直接的連結が失われても腕の記憶を呼び起こせるということは、脳自体の神経ネットワークの特性として、腕が表象できていることを示している。

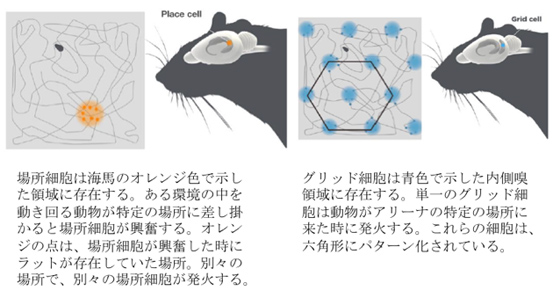

幻肢では、私たち自身の体が脳に表象されるが、脳が表象できるのは体にとどまらず、私たちの周りの環境も同じように表象されていることを明確に示したのは、2014年のノーベル賞に輝いたオキーフ及びモザー夫妻による、場所細胞とグリッド細胞の発見だろう。図4はノーベル賞受賞理由に使われた図1、2を和訳してそのまま転載したものだが、私たちの体と物理的結合や関係のない場所情報が、脳内の場所細胞やグリッド細胞の空間的配置として表象されていることを示した。

図4:場所細胞とグリッド細胞 (C) The Nobel Assembly at Karolinska Institute

このように脳が誕生したことで、様々なインプットやアウトプットを脳内の神経ネットワークのパターンとして表象することが初めて可能になった。

ここで大事なことは、環境の空間的時間的変化を、脳内の神経回路の特性として表象することができるということは、まさに以前紹介したチャールズ・サンダース・パースのシンボル記号関係を環境や身体と脳回路の間で形成することができるようになっている点だ(http://www.brh.co.jp/communication/shinka/2016/post_000012.html)。

このマッピング能力、表象能力に、記憶が合わさると、自己や意識が始まるが、これについては次回に回す。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)