Special Story

DNAでみた鳥の世界—分類から文化史まで

鳥は、古くから人間の生活といろいろな側面で関わってきた。

DNAを通してみる鳥の世界にも、いろいろなものが見えてくる。

分類学から文化史まで、まさに「生命誌」と呼べる広がりのある世界をご覧ください。

分子を使った鳥類の分類

鳥類の分類は、古くから主に形態を指標に行なわれてきた。筋肉や骨、その他の構造の形態的な特徴を比較し、似ているものは進化の上でも近い関係にある、と考えて分類するのである。19世紀には、いくつもの分類方法が提案され、特にガドウ(H. Gadow)が1892年に発表したものが、今世紀に入ってウェットモア(A. Wetmore)の分類に取り入れられ、現在でも広く使われている。

しかし、形態を指標とした分類では、進化の上では遠い関係なのに、同じような環境にすんでいるためによく似た形態が生じてくるという問題がある。これは「収斂(しゅうれん)進化」と呼ばれ、様々な生物で見られるものだ。特に鳥類の場合には、空を飛ぶという共通の目的があるために、特定の構造が収斂進化によって生じてきたのかどうかが、見分けにくい例が多い。

形態とは別の指標を用いて分類することはできないのだろうか。早くも20世紀初めにそう考えて、イギリスのナトール(G. H. F. Nuttall)は、鳥類を含む500種以上の動物の血液を採取し、ウサギで作った抗血清を用いて免疫反応を調べ、異なる種間の遺伝的な関係と免疫反応の強さに相関関係があることを見出した(1904年に発表)。血液に含まれるたんぱく質の性質の違いを利用した、当時としては画期的な方法であり、その後同様の実験がいくつか行なわれたものの、積極的に分類学に用いられることはなかった。

分類学者が本格的にたんぱく質などの生体分子がもつ情報を使おうと考え出したのは、1950年代の分子生物学の登場以降である。たんぱく質はDNAの情報をもとに作られるのだから、たんぱく質を調べれば生物の遺伝的な関係がわかるはずだという考えだ。

そのような流れの中で、私は56年に卵白のたんぱく質を調べ始めた。全部で約1500種類の鳥の卵白中のたんぱく質を電気泳動法で調べ、系統関係を解析したのだが、種の近縁関係を目で見た電気泳動のパターンの差で判断しなければならないという問題点があり、面白い結果はいくつか出たものの、鳥類の分類を見直すまでには至らなかった。

ジブリー博士が作成した鳥類の新しい系統図

鳥類全体の中の、大きなグループ(目)どうしの関係がわかる。各分岐点に書かれた数字は遺伝的な距離を表わしている。具体的には、各目に属する鳥のDNAを使い、いろいろな組み合わせで行なった雑種DNA形成法(8ページ)の実験結果を平均したもの。括弧の中の数字は実験に使われた組み合わせの数。1988年に発表された論文:Sibley, Ahlquist and Monroe. Auk 105: 410より。

DNA解析を鳥類の分類に取り入れる

結局、遺伝情報を担うDNAを直接調べることになった。60年代の初め、コーネル大学にいた私に、カーネギー研究所のポルトン(E. Bolton)とホイヤー(B. Hoyer)が、異なる種から分離したDNAどうしを混ぜて、それがどのくらい似ているかを調べられる「雑種DNA形成法」(ここでは以下「雑種DNA法」と略す)を教えてくれた(8ページ図)。じつは初期の方法は未完成で使えなかったのだが、70年代にエール大学に移った頃には改良が進んでおり、結局72年から定年までずっとこの方法を用いることになった。

私自身も採取に出かけ、世界各地で採ってもらったものと合わせて、約9900種類の鳥のうち3000種に近い鳥の血液を手に入れることができた。そこからDNAを分離し、74年から86年の間に、全部で約1700種の鳥の系統関係を調べ、鳥類全体についての新しい分類を仕上げた。

こうして、雑種DNA法を用いた研究から、収斂進化の例がいくつか見つかった。

なかでも、もっとも驚くべき発見は、オーストラリアとニューギニアにいる約400種のスズメ目の鳥の起源に関するものだ。かつてこれらの鳥は、それぞれ形態の似たユーラシア大陸やアフリカ大陸で進化したグループの仲間と一緒に分類されていた。ところが、私たちの結果によると、400種の鳥たちはすべて、かつてオーストラリアやニューギニアにいたカラス科の共通の祖先から生まれたものであり、ユーラシアやアフリカのものとは別の系統だということがわかったのである。

具体的に見てみよう。たとえば、オーストラリアのミツスイ科とユーラシアとアフリカのタイヨウチョウ科は、どちらも蜜を吸うのに適した特殊な形の舌をもっているので、同じグループに分類されていた。しかし、DNAの解析によると、これは典型的な収斂進化の例で、ミツスイ科はカラスやカケスに近く、おそらくアフリカで生まれたと思われるタイヨウチョウとは、別の仲間だということが明らかになった(5ページ)。カラスやカケス、カササギやそれに近い仲間(いずれもカラス科)は、オーストラリアが他の大陸から離れたときにそこで生まれ、再び東南アアジアに近づいたときに、アジア、ヨーロッパ、北アフリカへと広がったと考えられる。アメリカ大陸には、ベーリング海峡を通って広がり、南アメリカには一属だけが到達している。その他のオーストラリアのスズメ目の鳥たちも、形態的には他の地域にいる鳥たちに似ている(収斂進化している)が、本当は別の系統だった。

オーストラリアのスズメ目については、もう一つ収斂進化の例が見つかっている。南北アメリカにいるモズモドキは、形が似ているという理由から、アメリカにいるムシクイに近いと考えられてきたが、雑種DNA法によるとオーストラリアのモズやカラスの仲間に近いという結果が出ている。おそらく、ヒバリチドリやレアなどと同じように南極大陸経由でオーストラリアから新大陸に渡ったのであろう。

どれとどれが近い?

鮮やかな羽の色をもつゴシキドリ(①〜③)は、アジア、アフリカ、南アメリカの広い範囲に分布している。一方、大きなくちばしのオオハシ(④)は、新大陸の熱帯地方にだけいる。DNA解析によると、アメリカ大陸にいるゴシキドリ(③)は、アジアやアフリカのゴシキドリよりも、オオハシに近いということがわかった。

①Megalaima rafflesii

②ホオアカオナガゴシキドリTrachyphonus erythrocephalus

③ズアカゴシキドリEubucco bourcierii

④オオオオハシRamphastos toco(イラストレーション = Keith Hansen)

次々と見つかる収斂進化の例

新大陸のコンドルの仲間(コンドル、ヒメコンドル、クロコンドルなど)は、旧大陸にいるワシやタカに形態が似ているので、いずれの分類体系でも、猛禽類として同じグループに入れられていた。100年ほど前に、新大陸のコンドルはコウノトリの仲間に近いのではないかという説が提唱されたことがあったが、分類学者は取り合わなかった。ところが、雑種DNA法で調べると、やはりコンドルはコウノトリに近いという結果が得られた。

ペリカン科やカツオドリ科、ウ科、グンカンドリ科、ネッタイチョウ科の鳥には、いくつか共通の形態的特徴(4本の指全体が水かきでつながっている、のど袋をもつ、など)がある。そのため、200年以上もの間、ずっと一つのグループ(ペリカン目)に分類されてきた。1957年に発表された形態分類の研究で、ペリカンはアフリカのハシビロコウに近いのではないかという説が出されたが、広く認められるまでには至らなかった。ところが、我々が行なった雑種DNA法や、DNAの塩基配列分析では、ペリカンがハシビロコウに近く、グンカンドリはミズナギドリやアホウドリに近いという結果が出ている。ネッタイチョウには近い仲間がなく、カツオドリとウがお互いに近いということになった。

ゴシキドリは、アジアにも、アフリカにも、南アメリカにもおり、皆、近縁と思われていた。一方、大きなくちばしをもつオオハシは、新大陸の熱帯地方にしかいない。雑種DNA法と塩基配列の分析は、新大陸のゴシキドリは、アジアやアフリカのゴシキドリよりも、オオハシに近いことを示した。どうやらオオハシは、大きなくちばしをもったゴシキドリということらしい。

大きなくちばしと伸縮自在ののど袋をもつペリカンは、形態的によく似たいくつかのグループとともに、ペリカン目として分類されてきたが、シブリー教授らは、DNA解析に基づいた新しい分類方法を提唱している。

(写真=飯島正広)

人間と類人猿の関係を調べる

そうこうするうちに、エール大学の同僚の人類学者に、ぜひ、同じ方法で人類と他の霊長類のDNAを比べてほしいと言われた。当時、ヒトとチンパンジー、ゴリラの3者の関係については、確固とした根拠もないまま、あれこれ説が出されている状態だった。だが、雑種DNA法で調べてゑると、チンパンジーが人間により近いという結論が出た。チンパンジーとゴリラが近く、ヒトはこのどちらとも遠いという、古くからおそらく正しいだろうと信じられていた考えとは合わない結果が出てしまったのである。当時は多くの人が驚いたが、今では、塩基配列の解析を含む多くの研究で、同様の結果が出ており、私たちの結論に間違いはないと思われる。

結論としていえるのは、鳥の場合でも、他の生物の場合でも、形態に見られる収斂進化はじつにしばしば起こっており、見た目だけでの判断は非常に危険だということだ。形態に基づいた分類では、系統上は遠いにもかかわらず、形が似ているというだけで同じグループに入れられている例がある可能性が高い。一方、DNAの比較は、遺伝的な距離を測るものであり、客観的だ。どちらを選ぶかは明らかだと思うが、まだ議論が続いている。88年、我々は雑種DNA法に基づいた新しい分類体系を発表した。その中では、それまでの形態による分類では不可能だった鳥類全体の系統関係も見ることができる(4ページ図)。この分類は否定されることはないものの、古い考え方はなかなか変わらない。人間には、変化を嫌う性向があるようだ。

我々の分類法をより良いと認めながら、こんなふうに書き出している論文や本が少なくない。“シブリー、アーカストおよびモンローが、おそらくより正確であると思われる鳥類の分類体系を発表しているが、ここでは、古典的分類法を用いる”。

90年に出版した私たちの本は、多くの国でたびたび書評され、いろいろな意見にさらされているが、ウェットモアの分類は一度も批評されることなく、ただ“取り入れられて”いる。彼の分類は、前世紀末にガドウが考えた40個ほどの形態的な特徴を主に使って行なわれたものなのに。伝統とは、なんとも強力なものだ。

(翻訳=本誌・加藤和人)

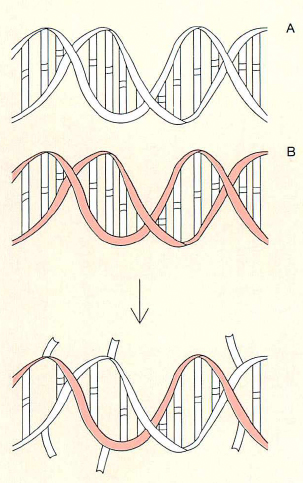

雑種DNA形成法

雑種DNA形成法は、2種類の生物から取り出したDNAを使って、お互いのDNA配列が全体としてどのくらい違うのかを調べる方法である。

DNAの2重らせん構造は、2本の鎖がお互いに弱い力で結合することでできており、温度を高くしたり、まわりのpHが変わると2本の鎖ははずれてしまう。ところが、温度を下げたり、pHをもとに戻すと、それぞれの鎖にA・T・G・Cからなる塩基配列があるので、もともと結合していた部分と同じか、それによく似た配列をもつDNAと2本鎖をつくることができる。

2種類の生物から分離したDNAでこの実験を行なえば、それぞれのDNAが混じった「雑種(ハイブリッド)」のDNAができる(図下)。雑種DNAは、塩基対が完全に合っていないので、もともとのDNA(図上のAやB)よりも熱的に不安定であり、通常よりも低い温度で2本の鎖がはずれてしまう。

雑種DNAがはずれる温度を測定し、もとの温度と比べることで、2種類のDNAの配列の違いを数値化することができる。実際には、ゲノム中にある繰り返し配列の影響を考慮したり、複雑な処理が必要だが、原理としてはこのような考え方で、2つの生物種のゲノムDNAの違いを測定するのが「雑種DNA形成法」である。「DNAハイブリダイゼーション法」とも呼ばれる。

シブリー教授は、現在のようにDNAを用いて生物の分類が頻繁に行なわれるようになる前から、雑種DNA形成法を用いて鳥類の全分類体系を見直すという実験を行なってきた。この方法は、現在のように簡単にDNAの塩基配列が決定できない時代に頻繁に用いられたもので、塩基配列を直接決定する方法よりも誤差が大きく、必ずしもすべての結論が正しいとは言えないようである。しかし、他の研究者に先駆けてDNAによる大規模な鳥類の分類を始めたことは、博士の大きな業績であることは間違いなく、これから塩基配列を直接決定する方法とあわせて、より正確な鳥類の分類体系がつくられていくと思われる。

(本誌・加藤和人)

Charles G. Sibley(チャールズ・シブリー)

エール大学名誉教授

1917年米国カリフォルニア州生まれ。48年にカリフォルニア州立大学バークレー校で動物学の博士号を取得。カンザス大学、コーネル大学を経て、65年より、エール大学生物学部教授および同大学付属のPeabody自然史博物館の鳥類部門の学芸員(70~76年ディレクター)を勤める。86年退官、名誉教授となる。その後、サンフランシスコ州立大学を経て、現在ソノマ州立大学の客員教授。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)

.jpg)