RESEARCH

土は生きている

—土壌動物が育む土壌環境

無数の生物からなる土壌生態系が栄養塩の循環などの土壌の働きを引き出しています。

なかでもミミズなどの大型動物が、土壌が機能するうえで大切であることが見えてきました。

かれらがいることで土壌はどのように変わるのでしょう?

1.土の惑星

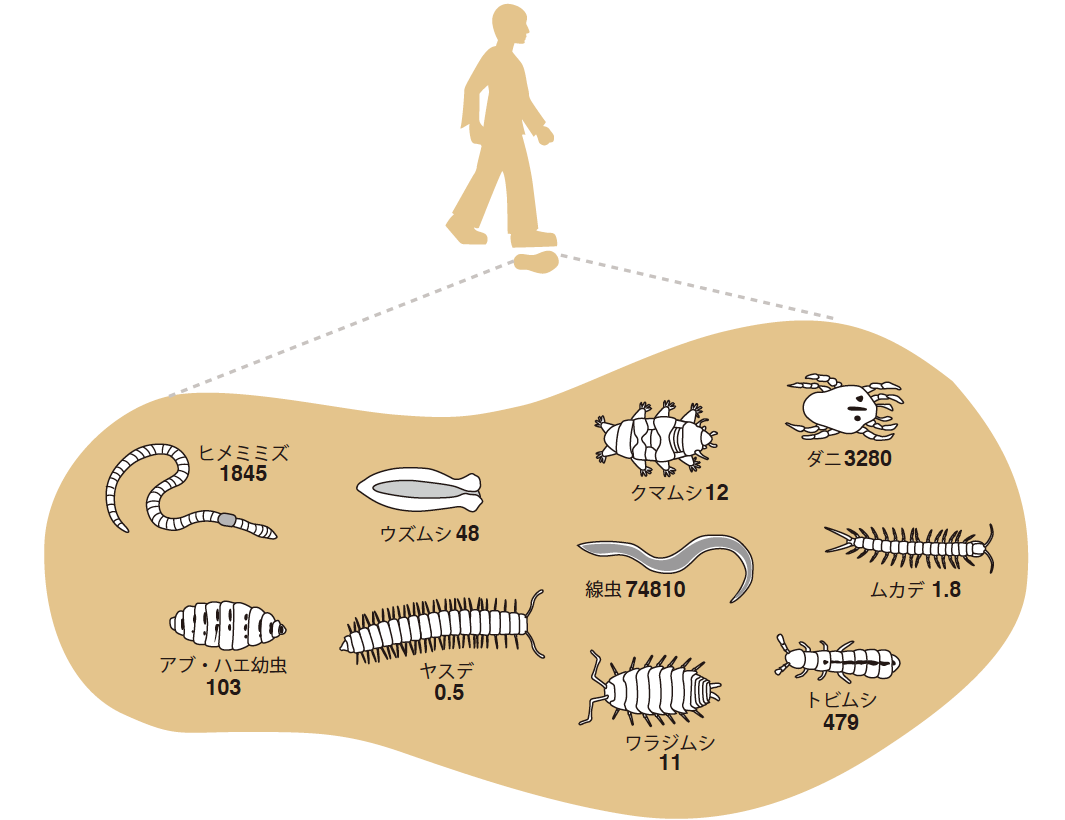

よく「土は生きている」と言われる。確かに土には驚くほど多くの、そして多様な生きものが暮らしている。その顔ぶれは、細菌・カビなどの微生物から、センチュウ・トビムシ・ササラダニなどの小型の土壌動物、ミミズやヤスデといった大型の土壌動物までさまざまである。そのほとんどが私たちにははっきり見えない大きさだが、肉眼で見える動物に限ってみても、地上の動物の数倍から10倍程度の量の動物が、地表からせいぜい50cmほどの深さの土壌の中に生息している。宇宙の中で地球を特徴付けるものはたくさんあるが、陸地が生物に満ちた土壌で覆われているという点も地球の大きな特徴だ。(図1)

(図1) 東京・明治神宮の森での、靴底の面積の土壌に生息する土壌動物の密度と多様性

ただし、細菌・カビなどの微生物は含まれていない。 (青木 1982による)

(写真) さまざまな土壌動物

(左上)トビムシやダニなど(右上)ササラダニ(左下)キシャヤスデ(右下)ムカデ

生態学は生物と生物をとりまく環境との関係の学問であるが、「生態系」と研究者が呼ぶ時、その範囲や内容は個々の研究者によってずいぶん違っている。残念ながら、多くの研究者は生態系のほんの一部を取り出して、限られた世界の姿を研究している。しかし、それぞれの生態系はたがいにつながっており、そのつながりを見なければ自然の姿は捉えきれない。わたしは、土壌生態系が窒素や炭素といった元素の循環を介して地上の森林とつながっていることに注目し、地下と地上、自然の森林や草原と人工の農地、生物多様性と生態系機能(註1)、といった対照的な概念を総合的に捉え全体を見ることを狙っている。

(註1) 生態系機能

生態系全体が発揮する、有機物の生産・分解、二酸化炭素の固定、酸素の生産、大気や水の浄化作用などの機能を指す。

2.地下と地上をめぐる栄養塩

人手の入らない森林や草原では、人が肥料をやらなくても植物が生き生きと育っている。植物は、生育に必要な栄養塩を主に根から吸収する。栄養塩のうち、カリウム、カルシウム、マグネシウム、リンなどは岩石の風化とともに溶け出し、植物に利用される。一方、窒素は降雨からわずかに土壌にやってくるが、ほとんどは土壌中の微生物が大気から固定したものである。生物のほとんどいない一次遷移(註2)の初期には、土壌に窒素がほとんどなく、藍藻や蘚苔類が固定することで徐々に増えていくのである。やがて植物が進出しそこで枯れると体に含まれていた窒素が、土壌に溶け出したり微生物に分解されたりして他の生物に利用される。

落葉や落枝の形で土壌に移動した有機物中の栄養塩は、土壌動物と微生物のはたらきでイオンの形となり、植物に利用されるようになる。充分に土壌が発達すると植物の生育に必要な栄養塩類が、植物と土壌とのあいだで「めぐる」ようになるのである。実は植物は、葉を落とす前に、含まれている栄養塩を回収して(これを転流という)再利用するのだが、これで回収できるのはせいぜい元に含まれていた量の50%ほどである。残りは土壌で腐生性(註3)の生物が構成する腐食連鎖に利用されることになる。生物が使う元素は共通しているので、長い時間を考えると、私たちの体を構成する元素は、かつて想像も付かない場所にいたある生物の体であったことになる。ここでは炭素と窒素に注目し、これらの元素が生態系をめぐる際に土壌を経由することの意味を考える。

(註2) 一次遷移

火山の噴火跡地や氷河の後退地など、まったくの裸地からはじまる植生の発達プロセスをいう。

(註3) 腐生性

植物や動物の遺体を食べる性質。

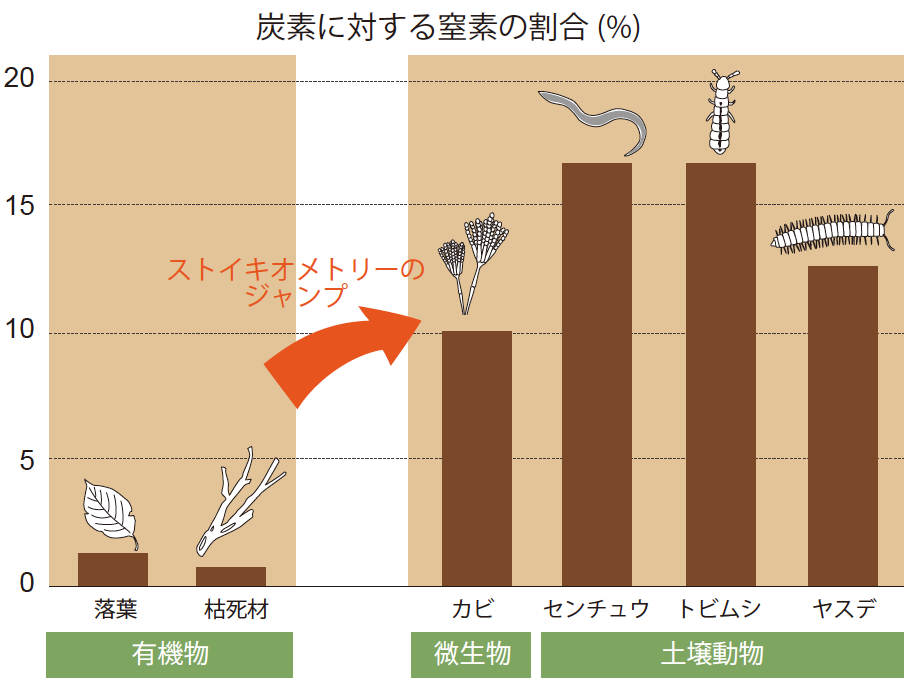

3.ストイキオメトリーを飛躍させる微生物

私たちの身の回りにある物質は元素が結合したものであり、元素の割合が物質ごとに決まっている。これをストイキオメトリー(化学量論)と呼び、生物の体も例外ではない。陸上植物が捨てる有機物は、栄養塩がとても乏しい状態にある。有機物の重量のほぼ半分をしめる炭素あたりに換算すると、窒素の割合は、草本植物では2-6%、樹木の葉では1-3%、幹では0.5%程度しかない。有機物を食べて分解する微生物にとって枯死した有機物は、いわば、ごはんは充分だが、おかずが少ない状態にあると言える。

一方で、微生物の体に含まれる窒素やリンなどの栄養塩の割合は、植物を食べているにもかかわらず、ほぼ10%と動物とあまり変わらない。つまり、ストイキオメトリーの点から微生物は植物より動物に近い。このストイキオメトリーの落差を埋めるために、微生物は窒素を餌以外の環境から集めてくることがある。熟成していない有機堆肥を畑に与えてはいけないのは、堆肥内の微生物がまわりの土から窒素を集めてしまい、畑が窒素不足になるからなのである。土壌での有機物が分解される過程を観察すると、炭素は微生物の呼吸によって二酸化炭素として放出されて減少し、窒素やリンなどは、微生物体内に取り込まれた分も含めると割合を増やす。土壌動物は枯死した有機物を直接食べるよりも、上のようなはたらきをした微生物を食べる方が栄養効率がよいわけである。枯死有機物と土壌動物との間にある大きなストイキオメトリーの差は、微生物のはたらきで乗り越えられ、食物連鎖に入っていくのである。(図2)

(図2)

落葉や落枝などの有機物は、炭素に対する窒素の割合が非常に低い。有機物を食べる微生物は、窒素の割合が比較的高く、この間にストイキオメトリーのジャンプがある。

4.微生物と土壌動物とのかかわり:共生消化系

有機物を分解する酵素を持つのは主に微生物であり、シロアリやミミズのような土壌動物は消化酵素の多くを微生物に頼っているのである。シロアリは後腸が大きく発達しており、内部に原生生物や細菌を共生させ、分解されにくい有機物を利用している。一方ミミズは、土壌とともに微生物を消化管に取り込む。消化管のなかには微生物の餌になる水分や有機物が充分あり、土壌よりも栄養条件が良いために、微生物は盛んに活動する。ミミズは微生物が酵素によって分解した有機物を腸から吸収することで、微生物に与えた餌より多くの見返りを受けたうえ、不必要なものは糞として排泄する。

土壌動物は、微生物に比べると体が大きく力持ちなので、ミミズは有機物を粉砕して表面積を増やし、微生物にとって利用可能にする役割をする。また、先に述べたように消化管内に外の土壌と異なる環境を持ったり、糞や坑道によって土壌環境そのものを変えたりして、微生物による分解に影響を与える。この影響は個体の寿命を超えて、数年以上にわたる。

また、微生物を直接食べる小さな動物が加わることで、枯死有機物と微生物だけでできている場合と比べると微生物間の競争関係が変化する。微生物は土壌中の栄養塩も吸収し利用するが、捕食によって微生物が減らされた結果、動物から排泄される栄養塩が微生物に独占されずに植物にも利用可能になる。このように土壌で栄養塩が「めぐる」しくみを知るには、種を限定した1対1の共生ではなく、多くの種が関係するゆるやかな共生関係を調べていく必要がある。(図3, 図4)

(図3)

さまざまなグループ(機能群)が関わることで微生物による有機物分解は促進される。

(図4) ミミズの生活が土壌生態系に与える影響

5.ミミズやヤスデが炭素を溜める

土壌動物は、単に有機物の分解を促進するだけではない。自然の草原や森林の土壌では、時間の経過とともに土壌にたくさんの炭素が貯留されていく。わたしたちは、ミミズをはじめとする大型土壌動物が、糞によって団粒という構造を作ることで土壌に炭素を貯留する働きがあると考えて研究を進めている。

土壌食で知られているミミズやヤスデの糞を調べると、土壌よりも炭素濃度が高くなっている。これは有機物と土壌を混ぜて食べるためである。八ヶ岳のキシャヤスデは、7齢幼虫、成虫(8齢にあたる)とも土壌と落葉を混ぜて食べることがわかっている。食べられた有機物は消化管のなかで土壌と十分混合し、粘土鉱物と結合する。消化管を出て糞として排泄された窒素は、微生物の活動によってアンモニア態から硝酸態に変化する。このうちの一部はガスとなって大気に戻るが、硝酸態窒素は植物に利用されやすい。

一方、糞のなかの炭素は土壌に塗り込められているので、酸素が供給されにくい糞内部にあり、そこでは微生物の活動は低いため、分解が抑制される。植物の側から見ると、必要な栄養塩はめぐり、植物にとって大気から簡単に得られる炭素は土壌に蓄積されるわけで、生育にプラスに働くことになる。キシャヤスデは8年に一度大発生を見せることが知られており、これが栄養塩の循環を通じて地上の植物にどのような影響を与えるのか、今後、より長期の調査で明らかにしていきたい。大気の二酸化炭素を土壌に溜めるという点で、緑の地球は、茶色の土壌が支えているとも言ってもよい。(図5)

(写真)

ミミズやヤスデなどの大型土壌動物の糞は団粒という構造をつくる。

団粒構造は数ヶ月以上保持され、内部は分解が抑制されるため土壌に炭素を蓄積する働きを持つ。

(図5) キシャヤスデの消化管内容物の炭素濃度

キシャヤスデは土壌とリター(落葉などの有機物)を混ぜて食べるため消化管内容物の炭素濃度は土壌よりも高くなる。この効果は成虫のほうが強い。アルファベットの違いは統計による有意な差を示す。

人間の開発した農地の土壌は、自然の森林や草原と対照的である。森林を切り開いて農地として利用しはじめると、それまで土壌に蓄えられてきた炭素は減少していく。これは施肥や農薬散布、耕作によって、団粒を作る役割をもつミミズなどの生物が少なくなることによる。加えて、耕作によって団粒そのものが破壊されると、なかに含まれていた炭素がふたたび微生物の餌となって分解されてしまう。人類による農業の起原以来、大気中に放出された炭素量は、燃料革命以後の化石燃料による放出量よりもかなり多いと推定されている。

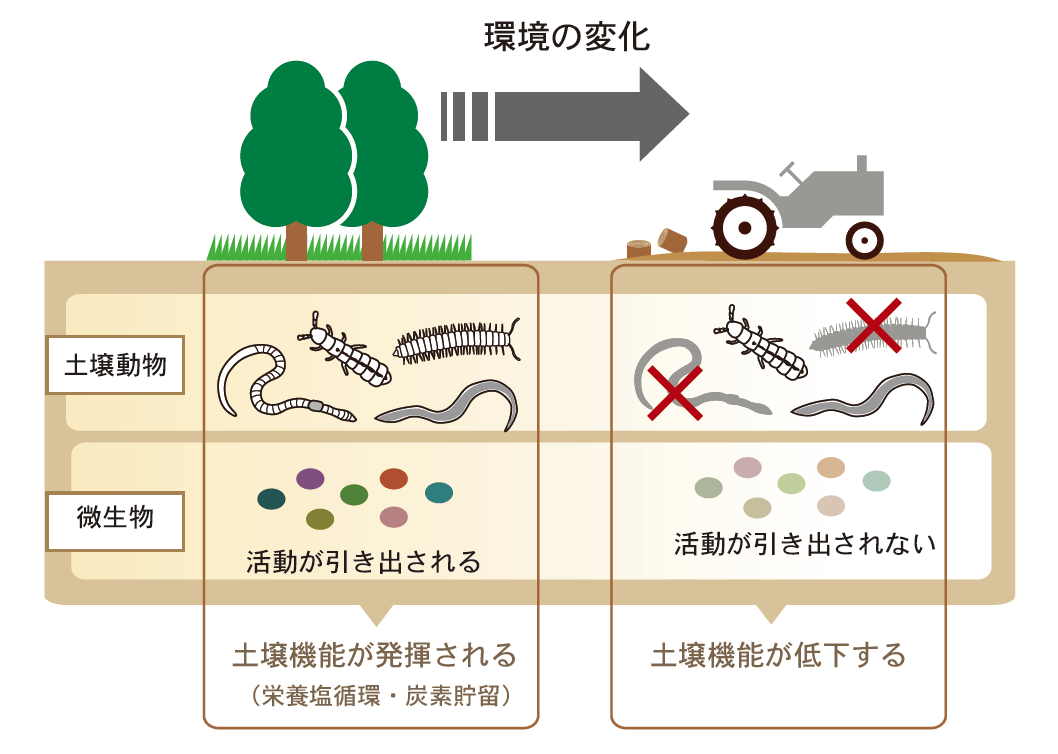

6.土壌動物が引き出す土の働き

ここまで土壌動物、とくに大型の土壌動物に着目して、かれらがどのように土壌環境を変え、微生物の活動に影響を与えているかを見てきた。土壌での有機物分解の最初のステップを担っているのは確かに微生物だが、土壌動物が微生物と関わることで、微生物の活動を引き出し、さらに栄養塩の循環や炭素蓄積といった土壌生態系の機能を働かせていると考えてよい。これまで述べてきた観察から私たちが引き出した考え方である。土壌が機能するには、土壌中に微生物だけでなく、土壌動物も含んださまざまな生物グループ(機能群)が揃い、たがいにゆるやかな共生関係を保っていることが重要なのである。生態系の生物多様性と生態系機能との関係に最近関心が高まっているが、単なる種の多様性(種数)ではなく、このような生物グループ(機能群)の多様性に注目することが必要だと思う(コラム参照)。

近年、微生物の顔ぶれは世界中の土壌で驚くほど似ていることが分かってきた。それに対して土壌動物は環境の影響を受けやすく、場所ごとに顔ぶれが大きく異なる。それゆえ、微生物の活動への影響も場所によって異なり、土壌機能も異なってくる。人間の開発によって土壌動物がいなくなり、炭素貯留の働きを失った農地はその一例を示している。(図6)

(図6)

農業の開始以来、人間がある意味、ひどい扱いをしてきた土壌が依然として働いてくれるしくみの基盤には、土壌生物の多様性がある。土壌の働きは多様な生物によって引き出されているという意味で、土はやはり「生きている」のだ。しかし、現在のような扱いを続けることには限度があり、土を「生きている」ものとしておくには、土壌本来の機能を損なわない農業生産の方法の開発が必要である。そのためにも、土壌の生物多様性と機能との関係をさらに追求していきたいと考えている。

ここで、土壌微生物について考えてみよう。土壌微生物の場合、わずかな土に莫大な種数が共存しているが、それだけでは、有機物分解や栄養塩循環など土壌生態系に特有の機能は十分に発揮されない。私たちの研究の結果、微生物とかかわる他の生物が存在することが、微生物の働きを引き出し、土壌の機能を高めているしくみであると考えられることがわかってきた。微生物としての多様性だけでは充分でないということである。土壌のように移動しにくい媒体に生息する微生物は、地域ごとに種組成が大きく異なると予想されるが、最近のデータから、遠く離れた土でも驚くほどよく似た顔ぶれであることがわかってきた。ただし、そのほとんどは土壌環境の制約(移動性、資源へのアクセス)のために休眠状態にある。枯死した有機物や植物の根が現れると初めて微生物は資源利用の活動を始める。そこに、微生物を餌とする動物(微生物食者)やハビタットを変える動物(生態系改変者)がいることで、微生物の活動が盛んになる。土壌動物は環境の影響を受けやすいため場所ごとの違いが大きく、したがって微生物の受ける影響も異なる。このようなメカニズムによって、地域による土壌機能の違いが生じると考えられる。

1990年代から行われたいくつかの研究によると、土壌動物の種数を、1種から2,3種に増やすと生態系の機能が高まるが、4,5種以上は増やしても機能が高まらず頭打ちの関係になることがわかってきた。ただし、数種の土壌動物からなる土壌で十分に機能するかというとそうでもない。まず、環境変動に対しては、ピンチヒッターとなる潜在的な種がいるほうがよい。さらに、ゆるやかな共生関係をもつ、さまざまな機能群の土壌動物がそろう方がよい。また、土壌は地上の植物から餌資源を受けるので、土壌機能は植物の多様性の影響を強く受ける。土壌生物の多様性と土壌機能との関係については、農業を初めとする人間の活動を支える土壌保全のために欠かせない研究であると考えている。

(註4) バイオマス

ある特定の地域・空間における生物体の総量。生物量、あるいは現存量ともいう。

金子信博(かねこ・のぶひろ)

1985年京都大学大学院農学研究科博士課程中退。農学博士。島根大学農学部助手、同助教授、鳥取大学大学院連合農学研究科助教授、横浜国立大学助教授を経て2001年より同大学院環境情報研究院教授。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)

.jpg)

.jpg)