TALK

多義性をかかえた場を遊ぶ

1. 「遊」に込めた思い

中村

考えるときに、生命とは、平和とはいうように名詞で問いを立てても答えは出てこない。悩んだ結果、動詞にすればよいと気づいて。季刊生命誌では、毎年一つずつ動詞を拾いながら考え続けています。

松岡

よくやられているなと思って感心していたんですよ。

中村

今年は、「遊ぶ」にしました。東日本大震災でたくさんの問題を抱えている中ですが、あえて「遊ぶ」としたのです。今与えられている課題は、人間・自然・機械(人工)の関係の見直しですね。これまでは機械論的自然観を基本に動いてきましたが、これからは松岡さんのおっしゃる編集的、私の言葉では生命誌的世界に変えていくことだと思うのです。生きものは白か黒かで割り切れないところに本質がある。つまり遊びがあるというところを考えたくて。昨年は「編む」でした。編む、遊ぶ、と来ましたので、これまで伺いたいことがたくさんありながら、少し敬して遠ざけていた松岡さんにここで伺わなければと思って。松岡さんの最初のお仕事は雑誌「遊」の編集ですね。それをお始めになった経緯をお聞かせください。

松岡

私は京都の出身で実家は呉服屋なんです。そこでは例えば、そろそろ桜の季節たけなわとなれば、お客さんへのお菓子、お茶の銘、母親の帯、それから床の間の掛け軸や庭の花、おからやお豆腐・・・そういうもののしつらえやお店で交わす言葉がすべてつながりながら一斉に変わっていく、どこも切れないんですよ。分節されながらつながっている。そういうものに囲まれて育った自分が東京へ来てみると、見事に切れていて断絶している。1960年代後半に早稲田の仏文で大学時代を送りましたが、どの授業に出ても科目を全うしようとしていて、学問も社会も連続性がない、今で言う縦割りだということを強く感じていたんですね。

私は京都の出身で実家は呉服屋なんです。そこでは例えば、そろそろ桜の季節たけなわとなれば、お客さんへのお菓子、お茶の銘、母親の帯、それから床の間の掛け軸や庭の花、おからやお豆腐・・・そういうもののしつらえやお店で交わす言葉がすべてつながりながら一斉に変わっていく、どこも切れないんですよ。分節されながらつながっている。そういうものに囲まれて育った自分が東京へ来てみると、見事に切れていて断絶している。1960年代後半に早稲田の仏文で大学時代を送りましたが、どの授業に出ても科目を全うしようとしていて、学問も社会も連続性がない、今で言う縦割りだということを強く感じていたんですね。

中村

京都ほどの伝統はないけれども、東京も以前はそれなりに季節と共にうつろう暮らしを感じさせるものの中にあったのですが、経済成長と共にそれを急速に失ってしまいました。

松岡

その頃、知り合いで記憶を失った少女の面倒をみることになり、脳や生命について考え始めたところ、単一の学問は一人の少女の記憶を語れないことに気づきました。そこで考え方を変えようとしていたころ、民俗学、とくに折口信夫と柳田国男を読むようになり常民と遊民というものに出会った。定住する者とそれをまたいでいく者とで、文化や生活や価値観が異なっていて、その両方を見ないと世界については語れないんじゃないか。

常民の研究はあるから、僕は遊民の側から常民を見たり、遊民同士を見たいと思い、だんだん「遊」という言葉への関心が強くなった。遊星、遊園地、遊戯、遊撃…つまり正規性じゃないものに「遊」という字を使うんですね。「遊」というイレギュラーが一方にあることによってレギュラーも成立している。大きな雑誌や出版物はレギュラー、お金もなかった僕はイレギュラーなほうからものを見ようと考えた。

中村

それはすごい。学問はイレギュラーを外しますからね。でも日本の文化は、 芭蕉も旅ですし、動くもの、外れるものの中に大事なものがありますね。昔、留学でなく遊学って言いませんでしたか。

松岡

大学は正規性なんですよ。どこかの大学から正式に外国へ行った人は留学で、だれかに面倒見てもらったり、自費で行ったりしているのは遊学というふうに差別していたんです。本当は遊学のほうが大事ですよね。

僕らは、世の中にある定義に当てはまらないあいまいな領域や、揺れ動くためらいを抱えていかなきゃいけない。これは湯川秀樹さんに私淑していた頃に辿り着いた考えです。素粒子にはアイデンティティ(自己同一性)がない。ある素粒子がそれであるかどうかは確率的で全体が確率振幅の中にあるということが最初はよくわからなかったのですが。

僕らは、世の中にある定義に当てはまらないあいまいな領域や、揺れ動くためらいを抱えていかなきゃいけない。これは湯川秀樹さんに私淑していた頃に辿り着いた考えです。素粒子にはアイデンティティ(自己同一性)がない。ある素粒子がそれであるかどうかは確率的で全体が確率振幅の中にあるということが最初はよくわからなかったのですが。

あるとき、お風呂場で転び家に居られた湯川さんにロングインタビューをさせていただいたのです。その頃、素領域ということをお考えになっていて、素粒子の奥にハンケチがたためるぐらいの小さなトポスがあって、それは宿屋やとおっしゃるんです。「素粒子は宿屋に泊まってまた帰るんや。百代の過客が素粒子で、大事なのは宿屋のほうや。」という話に非常に関心を持った。そこをしつこく伺ってたら、湯川さんが、「余りこういう話はせえへんのやけど、あんたがしつこいから言うと、わしは谷崎みたいな物理学をやりたかったんや」と言われるんですよ。自然のすそ野からは女の足の指みたいなものが見えてると。

人々がなかなか手に触れ得ないと思ったもの、自分の奥深くにある何かに向かうことによってしか獲得できないもの。湯川さんの場合、それは科学的真理なんでしょうけれども、つまり自然における遊び、冗長性の部分ですね。僕もこれを抱えないとだめだということで、社会や文化や自然現象で必ずしも同定できないというものを「遊」という言葉であらわすようになったのです。

中村

素粒子は百代の過客、面白い表現ですね。

松岡

湯川さんは、映画館では、最初の人は真ん中に座るやろうと。次の人は隣に座らへん。ちょっと外れて座る。次はまたちょっと外れて、今度は間に入る。だんだん埋まる。これはその都度決められたオーダーの発生やと。

それから、例えばタイプライターでLETTERと打つと、Eが2つ、Tは2つあるけれどこれは同じではない。記号は同じやけれど場所がそこにある。という考え方をとらなあかんという話も聞きました。アイデンティフィケーションは場所ごとであって、その都度、情報や物質が宿るというのです。これにものすごく影響を受けましたね。

中村

モノ的な考えの多い中で、湯川先生のおっしゃる中間子という考えはある種、場的ですね。

松岡

場ですね。関係です。そのへん今はクォークになりましたから、物理学では湯川理論を学ばなくなりましたが、僕は科学者ではないのであいかわらず素領域的な考え方は大事にしています。

中村

「遊」が日常、学問などに刺激されつつ、ご自身の中から生まれてきた過程をとても面白く伺いました。私もまわりを眺めてどこにもないとやりたくなる。小さなものでいいんです。例えば植物園、昆虫園はあるけれど食草園はどこにもないと気づいて、四階建ての研究館の屋上に蝶の食草だけ植えた小さな庭を作ったのです。正直こんなところに蝶が来るかと半信半疑でした。ところが、蝶が来て卵を産むんです。どう考えても、「あそこ行くと食草があるよ」という情報が蝶たちの間に飛んでいるとしか思えない。小さな楽しみです。

松岡

ローレンツ先生もそこまでやっていませんね。どこにもないとやりたくなるのは同じですよ。そういう時って小さいほうが大事かもしれませんね。

2. 裏と表にある言葉

中村

遊という言葉のいろいろな面、その言葉に思いを込められた歴史がよくわかりました。

松岡

タイトルは「遊」。ある所に留まらないで、行ったり来たりしながら考える、これを“遊学”と呼ぼうということにして、例えば民俗学と物理学、神話と化学、あるいは数学と国家論など、それまで全く別ものと思われていた二つの領域を対角線で結んで折り紙を折るように展開していったのです。

そのうち、マンフレート・アイゲンの『自然と遊戯』なども出版されましたね。ここからは中村先生の世界に入るのですけれども、生命という秩序を生んでいくときにも、初期状態にはコンテキストフリーで遊びのようなところがあって、徐々に文脈をつくっているんだというのに驚いた。最初からセントラルドグマがあるわけじゃなくて、試行錯誤でやってるんだということに勇気づけられた。情報と自己の間にいろんなレベルで多様な遊びがあるということが浮上してきましたね。でもあの時代はまだ分子生物学がジャック・モノーなどに仕切られた時期だったし。

中村

分子生物学はどんどん変わってきているんです。例えば、今になると私にとってはDNAはある種のアーカイブで、ここに動詞は余りないんです。

そこへ情報を取りに行って働くのはRNA、その中にはタンパク質にならないものが山ほどあるわけです。これはある種の遊びで、セントラルドグマとしてタンパク質を作るという意味では役に立たないとされるわけですが、むしろ、遊びのほうが生きものらしさをつくっているということが最近わかってきています。そこでRNAの世界に興味が向いています。

松岡

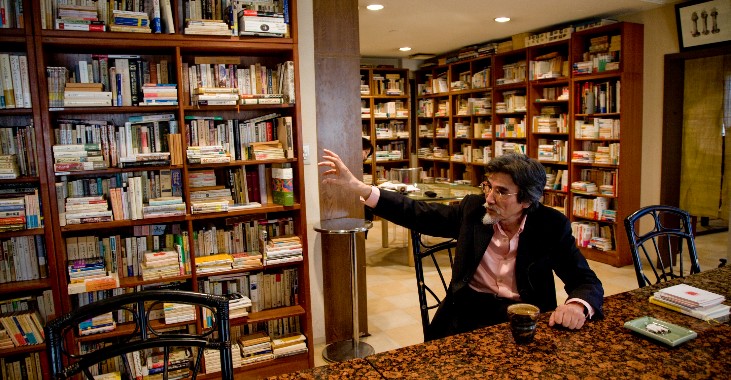

ああ、わかりますね。そう見た方が面白い。本と同じですね。一冊一冊を自分の中に知識として持とうとしないで、いくつもの本の状態でアーカイブとして外部に置くんです。この本棚に千冊あるとしますとみんなアドレスがあります。読書って、空間のアーキテクチャーごと行えるわけね。

中村

その本一冊じゃなくて隣にある本が何かということが大事なんですね。本を読むこと、本棚を揃えることがすでに編集ですね。この本棚を見て松岡さんの頭の中を見ている気がするんです。

時々、『偶然と必然』を書いた直後に亡くなったモノーが、ゲノムという概念が出た時代まで生きてたら…。

松岡

あの天才だからもうちょっとわかったかもしれないですね。

中村

違うことを言っただろうに。モノーだってその時代の学問でしか書けませんからね。あの頃はセントラルドグマで、DNA即、遺伝子。決定論でしたから。

今は遺伝子という言葉が何をあらわすかということすら、逆にわからなくなってきました。

松岡

状況をウォッチしてる遺伝子とか、「まあまあ、やめなさい」って言っている調節役の遺伝子もいるわけですね。

中村

学問はある形で社会に出てしまうと、外からの見方が変わらないんです。分子生物学は決定論だと決めつけられ、遊んでいるところが分子生物学ですと言っても聞いてくれない。

松岡

それをこそ伝えないといかんですね。自己創出するという中村さんの言葉にも、遊びが入っていると思います。自己決定じゃないっておっしゃっている。生命にはプロセスがあって、プロセス即ち遊びなんですよね。

中村

そうなんです。

松岡

決定ではなくて関係づけ合いと言ってもよい。どうしようかな、ああしようかなという、その間には冗長なものや変動するものが何かをめざしている。私はやがて、それを編集と呼ぶようになったわけです。

中村

「編む」という言葉も、生きもの的だと思います。編むや遊ぶが入らないとものごとは動かないと思うんです。

松岡

個体発生でも系統発生でも、初期のオーダーが生まれる途中はすべて遊び的、編集的であり、それから自他関係的ですね。赤ちゃんも、人類の初期段階もそう。セルフオーガナイゼーションとは言いますが、セルフというのは自己他者関係の中で揺らぎながら徐々につくりあがっていくものであって、さらに自己になったら、もう他者はいらないかというと、自己の中にはちょっとずつ他者を参照したり、映したりできて影響を受ける部分が残っているわけですね。

ところが社会ではだんだん合理主義が強くなって、私は私、あなたのものはあなたのもの、財産も土地も決まったものとして扱われていくうちに、科学もそういう影響を受けましたね。

中村

生きものの場合は、遊び的、編集的なものがなくなったら死です。生きている間は、変わる、関わり合うという動詞の世界であり、そういう関係性の中に死もあるわけです。

松岡

社会がそれを持てないようにしちゃったんですね。死がないシステムって本当は変ですよ。奇妙なものですね。

中村

死があるからこそ生きるということがある。生きものを見ていると、非常に精密な部分がある一方でいつも遊びがある。裏と表の関係にある言葉をいつも一緒に持っています。普遍的でありながら多様、不変でありながら変わるなど、常に両面を持っているのが生命のストラテジーだという本(『生命のストラテジー』)も書きました。

死があるからこそ生きるということがある。生きものを見ていると、非常に精密な部分がある一方でいつも遊びがある。裏と表の関係にある言葉をいつも一緒に持っています。普遍的でありながら多様、不変でありながら変わるなど、常に両面を持っているのが生命のストラテジーだという本(『生命のストラテジー』)も書きました。

松岡

生命がやっているような緩い因果律というものが社会にも必要で、そのためには遊びの仕組みをどこかで許せないとだめだと思いますね。

中村

この社会がそういう仕組みにならないかという願望を持ちながら。でも私、政治がだめで権力から遠ざかっていられたら幸せという感じでちょっとずるい。

松岡

科学の世界にそういう人がもっと増えないとだめですよ。権力は動詞じゃないですからね。学会だって半分政治でしょうからお嫌いでしょう。そうじゃないとこういうものはつくれないですよ。

3. here to there、ここからあちらへ

松岡

中村さんは、物語を重視されますね。これも科学者がなかなか言ってくれなかったことです。

中村

物語としての表現というところも松岡さんと重なっていますね。科学は数字で理解しますが、それだけでは生命は語れません。湯川さんのお話で確率について語られましたが、確かにものごとは確率的に動いています。今度の原発事故でもこのような出来事が生じる確率はこんなに小さな数字だから大丈夫ですと言う。ところがどんなに小さな確率でも、それが生じた場に存在する人にとっては100%の現実です。その間をつなぐものがなければ救われませんでしょう。

松岡

複雑なものごとは確率で見る以外にない。問題はその再解釈です。確率についての解釈系が不足しているんです。確率的、統計的に数字で示すことだけが先に進んでしまって、それをどう解釈するかが追いついていない。解釈って物語をどう共有するかですよ。そこには様々なエピソードがあり、悲劇も、失敗もある。

中村

それなのに実際に人間が暮らす場に対しても数字だけを言うわけで、それ違うでしょうと言いたくなります。今回それを強く感じ、物語の重要性を改めて思いました。

松岡

さっき、言葉では裏と表と両方あるような事柄を生命はうまくやっているとおっしゃった。それを入れられるような解釈系が、今、社会にも科学にも必要なんじゃないでしょうか。ヒエラルキーの確率論はだめです。

中村

それができるのは物語しかありませんね。

松岡

今やっと、精神医学の中ではナラティブアプローチがちょっと出ました。

中村

ええ。エビデンス・ベースドだけでなく、ナラティブ・ベースド・メディシンも必要だという動きが少し出てきましたね。

松岡

それは局所的に決定する対処療法型ではなくて、関係的に癒す、治すということを考えようとしていますね。

中村

最初にお話くださった少女の記憶回復にお母様の役割が大事だったとのことでしたが、まさにお母さん登場ですね。

松岡

もう、父なるものに飽きてきました(笑)。やっぱり社会は「母なる世界」が基本ですよ。最近、僕はマザー・プログラムということを言い始めたんです。それはグレートマザーでなくチビマザーが寄り集まってネットワークされた仕組みで、父もところどころにいていいんです。例えば、電力も経済も金融もそれぞれの分野では父がいないと成り立たないので。だけど父の下に社会をつくるんじゃなくて、チビマザーの動きの束がその間を埋め尽くしているというあり方がいいんじゃないかと思うようになりましたね。

もう、父なるものに飽きてきました(笑)。やっぱり社会は「母なる世界」が基本ですよ。最近、僕はマザー・プログラムということを言い始めたんです。それはグレートマザーでなくチビマザーが寄り集まってネットワークされた仕組みで、父もところどころにいていいんです。例えば、電力も経済も金融もそれぞれの分野では父がいないと成り立たないので。だけど父の下に社会をつくるんじゃなくて、チビマザーの動きの束がその間を埋め尽くしているというあり方がいいんじゃないかと思うようになりましたね。

中村

東京一極集中は父型ですね。

松岡

そう。慎太郎型です(笑)。

中村

チビマザーが出にくいですね。生命誌研究館を始めたことで、高槻と東京を行き来する生活をかれこれ20年続けているのですが、東京を外から見ることができたのはとても大きな収穫です。ものの考え方が大きく変わりました。

松岡

それはよかったですね。東京型の人は井の中の蛙ですから全部海外と比べちゃうんですよ。

中村

東京の情報はどこにいても入ります。高槻にいると高槻の情報があるわけです。

松岡

そっちのほうが豊かなんですね。

中村

複眼になる。福岡、北海道、沖縄、どこでも同じです。日本のマスメディアは全部東京型ですから、東京のことは東京にいる人と同じようにわかる。でも東京の人は東京しか知らない。失礼ですけれど、日本で一番ものを知らない人がいる場所は東京だと思いますね。しかも、永田町も霞ヶ関も大手町も全部東京にある。これは日本にとって不幸なことですよ。

松岡

今回の大震災後の復興プランがどうなるかわかりませんが、これを機会に東北にも何らかの機能を移したほうがいいですね。なかなか簡単ではないけれど、企業も本当は地方に行ったほうがいいですね。

遊という漢字は出かけるという意味なんです。しんにょうの中にある「方」は旗なんです。旗を掲げて外に出かけていく。「子」はそのときに連れて行く自分たちの子供、その上にあるのは、古代中国でいう犠牲のヤギの子供を表す字です。それらを引き連れて、旗を掲げて、here to there、ここから向こうへ出かけていくというのが遊という漢字の意味なんです。

「遊びに行ったらあかんよ」とか、「遊びに出かけたい」とか言うように動きが入っている。出かけるに遊と書いて「出遊」とも言いますが、二つの場所をまたいで行くための文字なんです。

中村

なかなかいい字ですね。旗を持って出かけていく姿がイメージできて楽しいです。

松岡

出遊して、できあがって帰ってきたものを、今度は同じく、しんにょうの道って呼ぶんです。「首」がついているのはやっぱり主体、自己、面影といいますか。そして二つの場所をまたいだものたちの残したルートが道なんです。遊と道は親戚にあたる文字です。

中村

白川静さんですか。

松岡

そうです。白川さんは、僕の雑誌に連載していただいたとき遊について書かれたんですが、文化勲章をお受けになった後、福井県が白川さんの碑をつくりたいということで、一文字選んでくれというときにも「遊」を選ばれた。

境界を行ったり来たりすると捉えられれば、遊ぶということがもっとクリエイティブな意味に変わっていくんじゃないでしょうか。

4. 見立てる

中村

子供たちを見ていると、遊ぶことが私たちの行動の本質にあるという気がしますでしょう。

松岡

以前、子供の遊びが国によってどれほど違うかと思い、3~4年かけて世界中の子供の遊びを調べたんです。面白いことにどこもほぼ同じで、おおまかに三つに分かれることがわかりました。一つ目は、ごっこ遊び。お父さんやお母さんを真似るままごとや、お医者さんごっこや電車ごっこなど、大人の世界をモデルに真似る遊びは世界中にあります。国や民族によって大人たちの文化が違うから、例えばイヌイットでは、トナカイを追ったり、毛皮を着るというのも遊びになっている。

二つ目はしりとりです。これは相手が言う言葉の一つをもらって自己規制を受けて、それをもう一回自由に言い直して相手に返す。何人もいればネットワークになる。相手の情報の一部を引き取っていくというところで子供は遊びながら学んでいく。

三つ目を、私は宝探しと名づけました。一人一人の子供はある断片しか持ってないけれど、皆が断片を持ち寄って集めるとそこにオリエンテーションが生まれて、宝の地図のように出てきたもので皆が遊ぶ。この型の遊びは多様です。スティーブンソンの書いた『宝島』など、ここから生まれた物語もたくさんあります。

子供の遊びのほとんどが、ごっこ遊び、しりとり、宝探しという三つの型にあるとすると、ここに、生命や歴史や文化の学び方の基本があるだろうと感じますね。

中村

チンパンジーの子供もタネを割るなどの大人の行為を真似るそうで、ごっこ遊びのようにして学んでいくわけですね。20年以上チンパンジーの行動を観察していらっしゃる松沢哲郎さんに伺うと、子供が親を真似るけれど、親が教える行為は見たことがないんですって。

松岡

人間も、子供同士が遊んでいるルールはやっぱり大人は教えてない。子供同士でつくっていますね。

中村

なるほど。大人はすぐ教育と言うけれど、子供が遊ぶ場をつくっておけば、子供はお勉強とは思わずに、学んでいくのかもしれませんね。それを大人が取り上げてるわけですね。子供に宝探しをさせないで、1歳ぐらいから英単語を見せたりしている。

松岡

砂場みたいな場所が欲しいですね。電子ゲームもシステム側が子供から遊びを奪っている。ゲーム機の中では失敗できない。失敗するとゲームオーバーになっちゃう。これは危険ですよね。

中村

失敗すると、そこから何か新しいものが見つかることがあるわけでしょう。ゲームにはそれがありません。

松岡

遊びの本質は、何度でも一からやるということですね。ゲームのように次はここから先というふうにはできない。失敗するとみんなで最初からやり直す。新しい子が来てもまたみんなで最初から。それは遊びが人を興奮させ、面白い学びをくり返し歴史に残している姿だろうと思いますね。

中村

なるほど。大人の社会が自分たちで最初からやるというシステムではなくなり、既成のものがたくさん準備されています。それを子供の世界にも持ち込んでる。今も縄文時代も同じようにオギャーと生まれているわけですから最初から始めさせることですね。大人は自分たちが積み重ねてきたものを子供にくっつけたがる。

松岡

発生の原点に戻ることですね。世界中の子供たちの遊びに共通なこととして、「見立て」があるんです。その場にあるもので、とりあえず葉っぱをお金に見立てるとか、一寸法師なら、お茶碗を船に、お箸を櫂にという見立てが許されている。日本の文化は、茶の湯も浮世絵も見立てばっかりです。これを間に合わせとか取り合わせと言いますが、定義が厳密じゃなくて、ああも見え、こうも見えるという二重の裏表、多重性、多義性こそ遊びの本質なんです。

発生の原点に戻ることですね。世界中の子供たちの遊びに共通なこととして、「見立て」があるんです。その場にあるもので、とりあえず葉っぱをお金に見立てるとか、一寸法師なら、お茶碗を船に、お箸を櫂にという見立てが許されている。日本の文化は、茶の湯も浮世絵も見立てばっかりです。これを間に合わせとか取り合わせと言いますが、定義が厳密じゃなくて、ああも見え、こうも見えるという二重の裏表、多重性、多義性こそ遊びの本質なんです。

中村

「見立て」は本当に魅力的です。小さな世界でどこまでも広がれる。

松岡

Like asなんです。A like as Bというふうに。

中村

今、ものを持ちたがるでしょう。でもものがなくても世界は広げられるんですよね。とくに日本の文化は見立てが上手だった。渡辺京二さんのお書きになるものを読むと、明治の頃に日本に来た外国の人が、日本人はすばらしい、貧しいけれど豊かだと言っていますね。見立てが上手だから長屋の路地で十分なんでしょうね。

松岡

幕末維新の頃に来た外国人たちは、向こうの論理で日本の風俗を捉え、例えば、おひつが大きくなって行水もできるというところに、すばらしい可能性を感じてくれたのですね。ところが、日本人がそこを恥ずかしいと思って、ちゃんとしたバスタブや、イスや、玄関が欲しくなっちゃったのが問題です。

中村

樽はひっくり返せば座れる。朝顔一本育てれば、庭園と同じに感じられる。そうすることでとても豊かな世界をつくっていたんだと思いますね。ものに囲まれ過ぎて自分のいる場所がなくなっているのが現代ですね。

樽はひっくり返せば座れる。朝顔一本育てれば、庭園と同じに感じられる。そうすることでとても豊かな世界をつくっていたんだと思いますね。ものに囲まれ過ぎて自分のいる場所がなくなっているのが現代ですね。

松岡

今は、すぐホームセンターへ行って買ってきちゃう。本当にものがあるということが問題なんです。想像力が沸く可能性のポイントをいくつも持っているのが遊びですね。

中村

人間の持っている能力で、どう考えてもほかの生きものには多分ないだろうと思うものが想像力です。これほど大事なものはない。

松岡

そのうちの大部分は見立てによっているんじゃないですかね。頭の中で真似ながら、ギターがなければ箒で演奏してみたり。

中村

被災地でも、自衛隊の方がスコップを津軽三味線に見立てて、みんなを喜ばせてましたね。ただスコップたたいているだけなのにすばらしかった。聞いている側も想像力がどんどん膨らんでいく。

松岡

想像力って、不足から生まれるんだと思いますね。僕も編集工学は不足がエンジンだと言っているんです。あるシステムに何か足りないときに、すぐ取りに行かないで、足りないなりに何か生まれるように想像力をはたらかせる。

5. 予測不能なもの

松岡

何かが欠けたことがきっかけとなって生まれた名作や物語って多いでしょう。一番わかりやすいのはシンデレラの靴。不足、欠陥、欠乏は、物語のグランドシナリオを描く大きな動因ですね。

中村

なるほど。その通りですね。

松岡

青い鳥もそう。結局手近にあったわけですけれども、そのために出遊する。『ニルスの不思議な旅』も、『オズの魔法使い』もすべて欠けたもの、不足しているものを求めての旅ですね。その基本構造は、一段目は旅立ち、遊です。hereからthereへ一旦セパレートしてみる。二段階目がイニシエーション、旅先で待ち受ける艱難辛苦に立ち向かうことを通じて、自らの才能や故郷、そして社会に欠けているものなどを感じていく。最後の三段階目がリターンで、帰ってくる。ところが浦島太郎のように旅先で余りにもすばらしい体験をして帰ってくると、逆に年を取って、あなたが欠けますよという結末になってしまう。そういう戒めもアラビアンナイトやイソップ物語などに多いですね。アリとキリギリスや、3匹の子豚のように、効率のよいことが必ずしもいいわけではないですよ、という物語もちゃんとあったんですね。

ところが現代社会に向かって効率だけが重視されて、効率についての非難が逆転した。はかばかしくないもの、はかどらない連中を、うすのろ、まぬけと言うわけです。三年寝太郎のように、かつて物語は非効率をよしとする部分を必ず持っていたんですよ。

中村

イワンもそうですね。

松岡

生命科学も、おばかさんとか、まぬけが大事かもしれませんね。社会が失って、生命がまだ持っているのはそれです。

中村

非効率なところのない生きものなんてありません。ただそれは時間を考える必要があり、長い眼で見ると結局その方がよいということになるのです。生命誌はそれを言い続けているのですが。

松岡

「はかどる」という言葉は今もありますが、昔、日本には、「はか」という効率概念があった。はかばかしいとか、はかどる。でも和泉式部たちが、はかがなくてもいいじゃないかと言って、「はかなし」という言葉をつくったんです。これはすばらしいことで、はかがなくても美しい。とろくてもそこに何か愛着がある。当時は、はかなしという概念をつくれたんですが、今は非効率を擁護する概念はないんですね。動詞もない。それを取り戻さないとだめですね。

「はかどる」という言葉は今もありますが、昔、日本には、「はか」という効率概念があった。はかばかしいとか、はかどる。でも和泉式部たちが、はかがなくてもいいじゃないかと言って、「はかなし」という言葉をつくったんです。これはすばらしいことで、はかがなくても美しい。とろくてもそこに何か愛着がある。当時は、はかなしという概念をつくれたんですが、今は非効率を擁護する概念はないんですね。動詞もない。それを取り戻さないとだめですね。

中村

「はかなし」ってそうやって生まれたんですか。価値観を示す言葉をつくるなんてすごいですね。私たちは効率をよくするために機械を導入し、それは思い通りになるはずだと思っているから何でも機械にやらせて自分は手抜きをする。今では子供まで効率よく育てようとなって、子供という生きものも思い通りになるはずだと思ってしまう。ところが思い通りにならないのでイライラする。

そういうとき、私は、生きものは思い通りにならないものですと言うんです。だけど、思い通りにならないということは、実は思いがけないことが出てくることだと。

松岡

ああ、いいですねえ。そのとおりですね。

中村

機械が思いがけないことやってくれたら困りますが、子供の場合はそれを楽しむことが生きているということになるのではないかしら。

松岡

生命は思いがけないものなんだ。

中村

想定外だらけなんですね。小さな子供なんて思いがけないことばかりやるでしょ。それを日常の中にあるようにしておかなくなったのがまずいのではないかな。

松岡

やっぱりモノーじゃないけど、偶然と必然の量を間違えましたよね。意外性とかコンティンジェントなもの、あるいはセレンディップなものが欠如しましたね。排除された。

中村

思いがけないことがあるから想像力も膨らみ、そこから生きものっぽい世界がどんどん展開していく。

思いがけないことがあるから想像力も膨らみ、そこから生きものっぽい世界がどんどん展開していく。

松岡

そもそも進化なんて思いがけない発展ですよね。

中村

生きものは予測不能なものなんだって、これを言ったのはモノーと一緒にノーベル賞を受賞したジャコブですが、そうでなかったら面白くもおかしくもない。

松岡

ほとんど思いがけない組み合わせが面白い。やっぱり遊びが大事ですね。

6. 薄明かりの時間

中村

今日こちらに伺う前に編集工学研究所のホームページを見て、「生命に学ぶ、歴史を展く、文化に遊ぶ」という文に眼が止まりました。

松岡

これがうちの研究所のスローガンです。

中村

生命誌研究館も、生命に学び歴史を展開し文化を考えようとしているんです。

松岡

現代は、人間が生命に学ばずシステムばかり大きくなって、福島の原発事故ではそれがズタズタに崩壊した。一旦、事故が起きてしまうと部分ごとの連携がとれずシステムとして全く対応できなかった。これは大きな問題ですよ。

中村

全体像が見えていれば事故が起きても次どう対処すべきかが見えるはずですからね。

松岡

社会が連続性というものをどこかでいらないって思っちゃったんでしょうね。少数の勝ち組さえ作れば分配すればいいやって。

中村

勝ち組という考えほど日本にそぐわないものもありませんね。今度の震災はとても残念なことですが、ただ報道を通して、農業や漁業の方などその土地で暮らす人々がすばらしい姿と言葉を示してくれましたでしょ。このような人々が持っている力をもっとうまく生かせるしくみに変える機会かもしれない。

松岡

ふつうの人がそのときに必要な言葉をちゃんと言ってますね。阪神大震災のときもその可能性があったけど、ごく一部のコメンテーターの声が全部かき消してしまった。

中村

そこに気づいて欲しいですね。中央の人の声と違って、実際にその土地で暮らしている日常の中から出てきた言葉でしょう。生きものは土地がないと生きていけないものです。土地って、アボリジニやネイティブアメリカンが言っているように、神様がくださったものと考えるのがよいのではないかと思います。少なくとも法外な値段をつけるものではないと思うんです。

松岡

土地問題は資本主義そのものがどっかで間違った、これからの大検討課題です。江戸時代は今で言う特区のように寺内町、門前町、社地など土地に色別(いろべつ)、特徴があった。実は身分制度があることでそれぞれの色合いでさまざまに土地が持てたんですね。ところが今どこでも同じ基準で値段が決まり不動産全国平均いくら・・・。これだと誰だって欲しくなりますよ。近代に入ってすべて平等にした瞬間に、土地が資本主義を支える価値交換の基盤になった。カール・ポランニーたちも「そもそも土地に値段をつけたのは失敗だった」って言ってるんですね。だけど一度値段がついちゃったら…。

土地問題は資本主義そのものがどっかで間違った、これからの大検討課題です。江戸時代は今で言う特区のように寺内町、門前町、社地など土地に色別(いろべつ)、特徴があった。実は身分制度があることでそれぞれの色合いでさまざまに土地が持てたんですね。ところが今どこでも同じ基準で値段が決まり不動産全国平均いくら・・・。これだと誰だって欲しくなりますよ。近代に入ってすべて平等にした瞬間に、土地が資本主義を支える価値交換の基盤になった。カール・ポランニーたちも「そもそも土地に値段をつけたのは失敗だった」って言ってるんですね。だけど一度値段がついちゃったら…。

砂漠で生まれ空間にヒエラルキーを作った一神教が、あまねく地上に降りてきちゃって、いろいろなところに禁忌やタブーがあって精霊たちがいるという、アジアの多神多仏のような場の捉え方がなくなりましたからね。本来入っちゃいけないところがあっていいんですよ。

中村

今度の被災地では土地の境目すら見えなくなってしまった。そこで暮らしを建てなおすときに不利な方が出ないような形で新しく何かできないものでしょうか…。豊かに暮らせる場づくりに土地をいかせばいいわけだから。

私は生まれも育ちも東京で、ここをふるさとと思ってきましたが、この頃はあまり好きになれなくて。あらゆる場所が明るいことに落ち着かないでいたのですが、今度は暗くなりました。原因を思うと複雑な気持ちですが久しぶりに東京でお星さまがきれいに見えた。精霊がいる場所という意味でも適当に暗さを作っておくのはよいと思いました。

松岡

その世界をアニメに描き続けてるのが宮崎駿ですね。トトロが出てくるのも、千と千尋が神隠しにあうのもそういう暗い森。

中村

宮崎さんの世界には今の子供たちも入り込める。共感できるものをみんなが持ってるはずでその本質を失ってはいないと思います。

松岡

みんなお母さんの暗闇からこの世界に出てきてるわけだからね。僕らの子供時代はほんとに夜は暗がりでした。薬屋さんか何かの明かりがぽつんとあるぐらいでそれが神秘的な感じがしたりしてね。夕暮れ、たそがれっていうトランジットがわかんなくなっちゃった。Twilightという薄明かりの時間を失いましたね。

中村

ものごとには必ずうつるというところがある。生きものはまさにそうで、いのちはできあがったもののメカニズムじゃなくて、生まれる、うつろう、あいだがらというような動くところから見ていくととても面白いのです。それが社会から失われたでしょ。今度の原発の問題を見ていても、もう機械中心のものの考え方は終わりという気がします。

「遊」の一文字を表す書は松岡正剛氏の筆による。

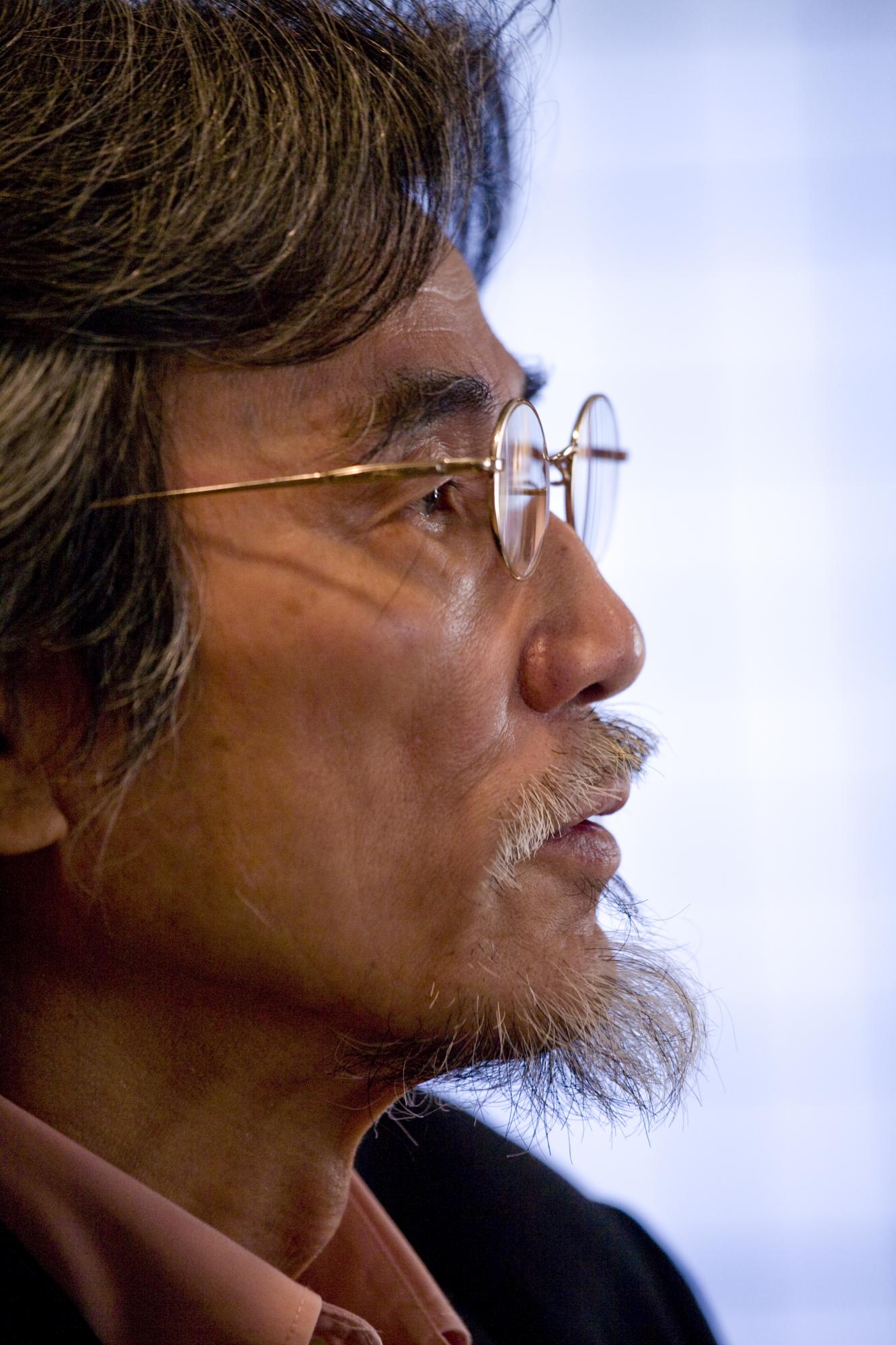

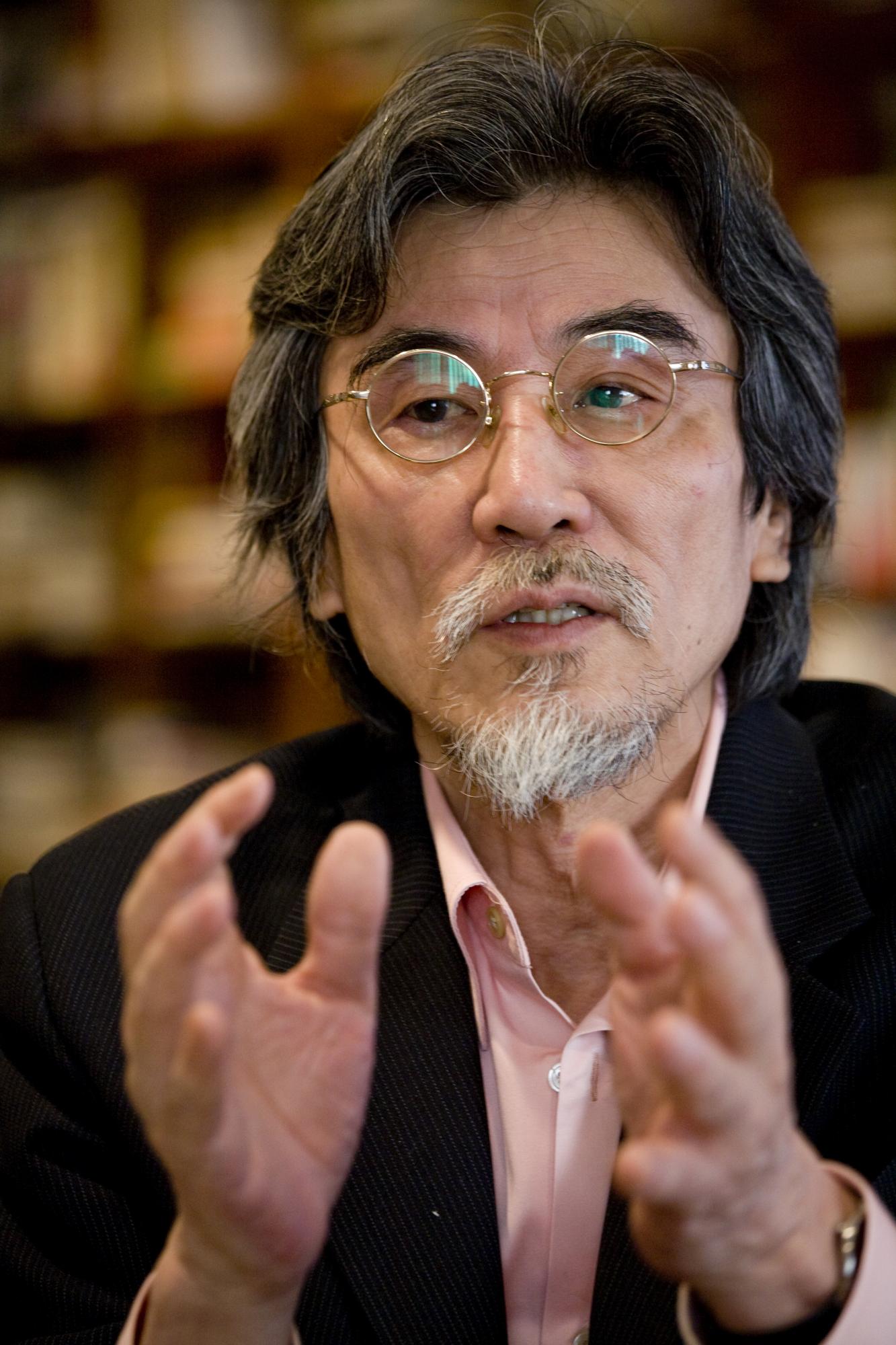

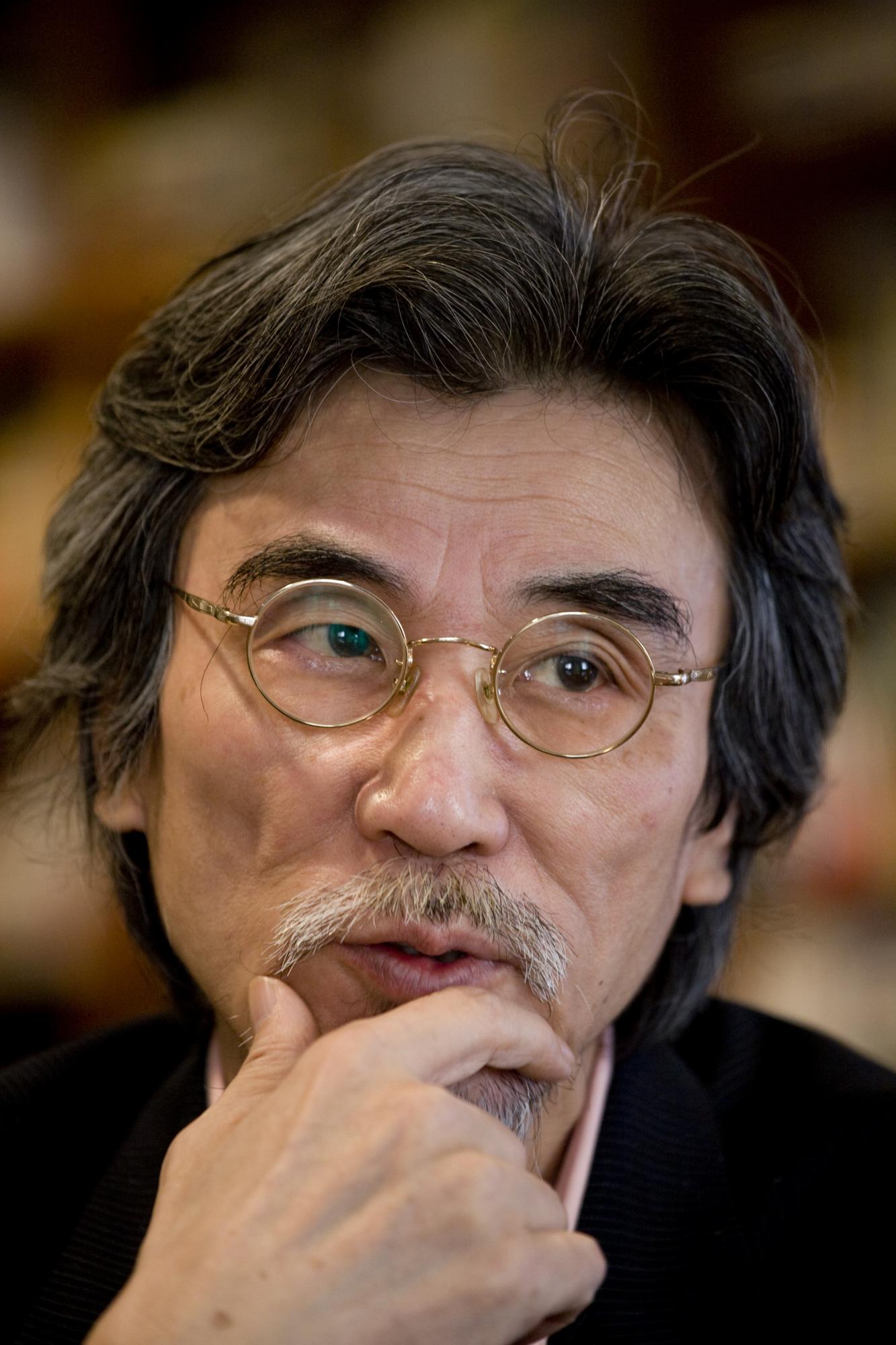

写真:大西成明

対談を終えて

中村桂子

生命誌研究館を始めてからずっと松岡さんのお仕事に共通性を感じながら学んできました。そして、いつか登場していただきたいと思いつつ、どのテーマもあてはまってしまうので却ってお願いできずに来ました。今回は「遊ぶ」。お仕事を雑誌『遊』の刊行から始められた松岡さん以外に考えられずお邪魔しました。御自身の頭の中がそのままそこにあるとわかる本たちに囲まれての話は、「遊ぶ」こそ生きることの基本と思わせる楽しいものでした。編集工学研究所は「生命に学ぶ、歴史を展(ひら)く、文化に遊ぶ」場とあり、研究館とまったく同じなのに驚きました。

松岡正剛

物語る方法の魂

中村桂子さんと私の考え方には共通するものがある。それは、自然と歴史を語ってきたのは情報的な生命自己のジグザグとした発露そのものであるのだから、それならば「情報が組織化されていくプロセス」と「生命が代謝されながら何かを開展しているすがた」と「そこに出入りする自己めいたもの」とのあいだでおこっている不即不離の関係を丹念に読みとっていくことこそ、きっとすべての世界観の根本になるはずだという確信だ。

中村さんは生命科学者で、私は編集工学者。表向きは立場がちがうけれど、方法の魂は似ている。これまでもいろいろの場面で御一緒してきたが、これからはさらに共同戦線を深くしていきたい。編集工学研究所も「生命に学ぶ、歴史を展く、文化に遊ぶ」をスローガンにしてきたのだ。

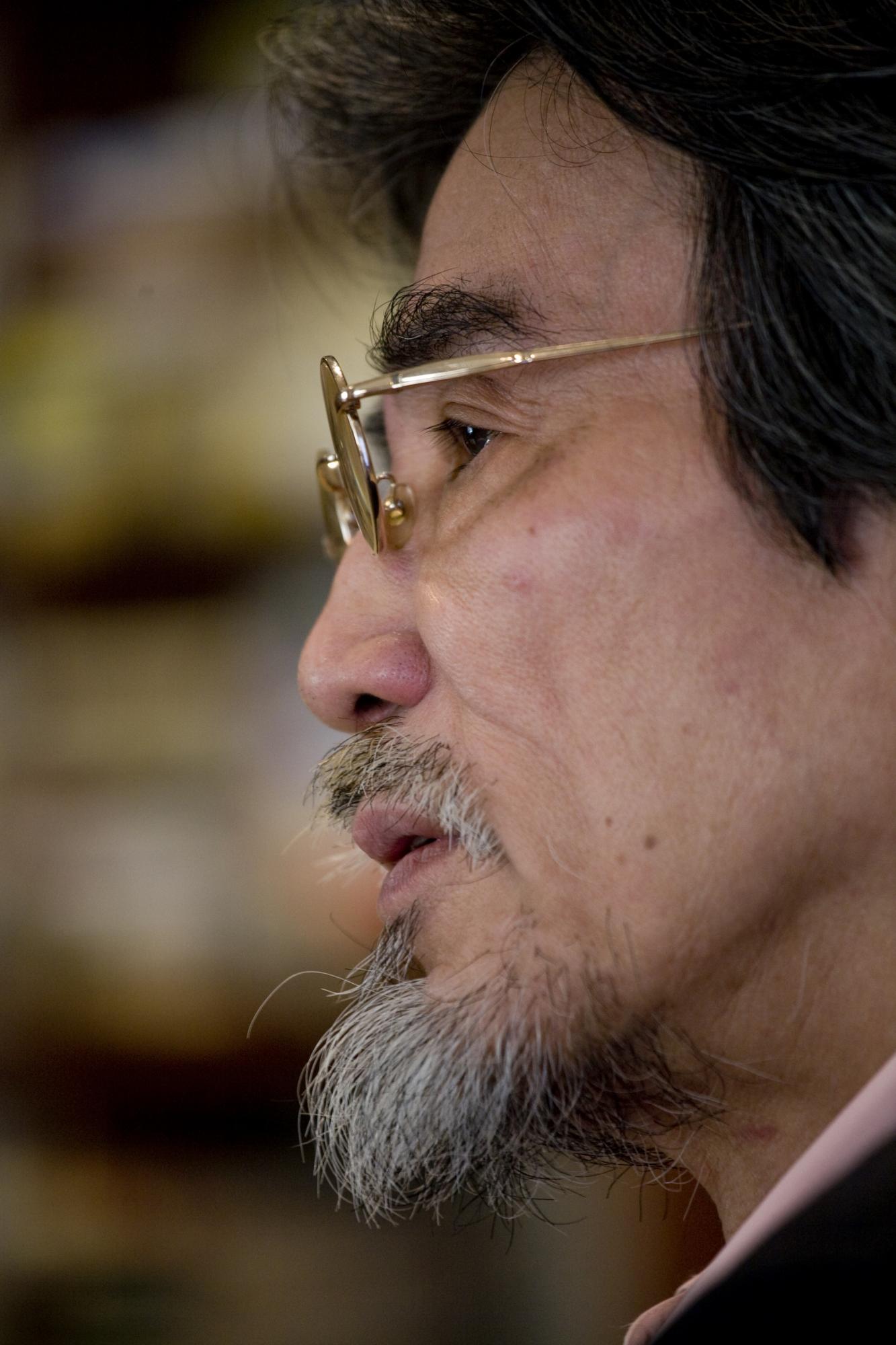

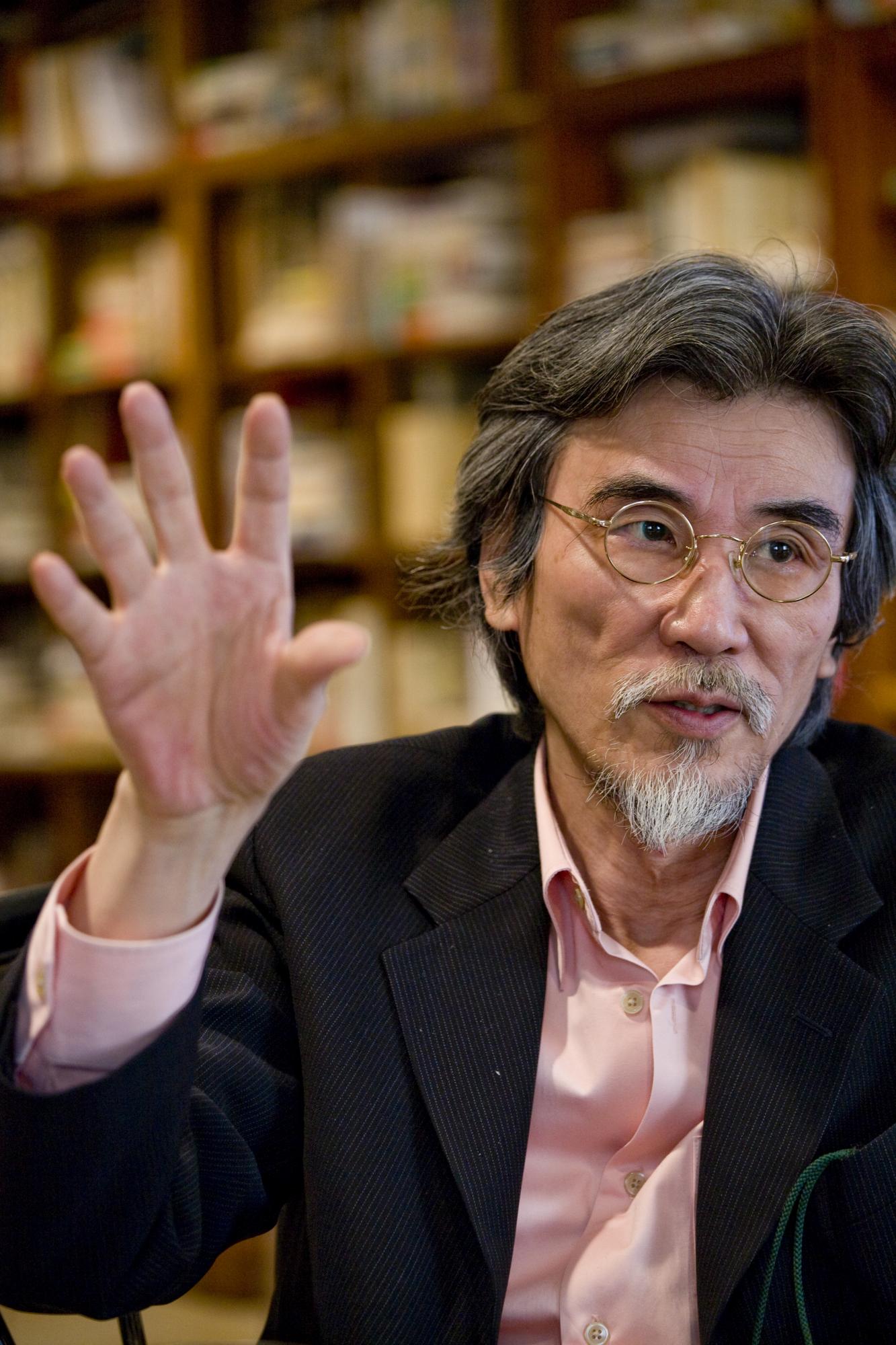

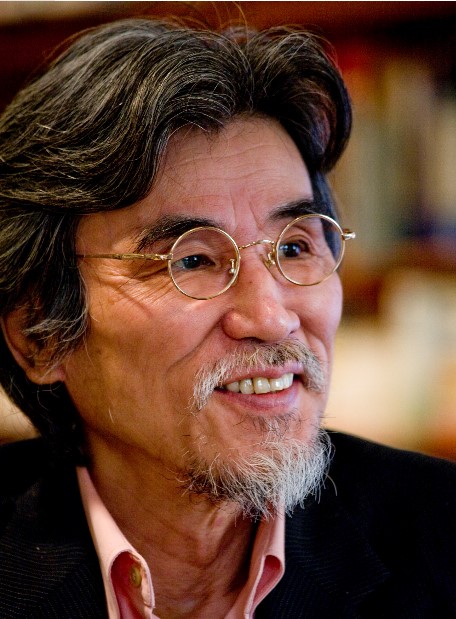

松岡正剛(まつおか・せいごう)

1944年京都生まれ。早稲田大学文学部卒業。東京大学客員教授、帝塚山学院大学教授を経て、現在、編集工学研究所所長、イシス編集学校校長。1971年に工作舎を設立、オブジェマガジン『遊』を創刊し、分野を超えた編集を実践。多方面の研究成果を情報文化技術に応用する「編集工学」を確立。日本文化研究の第一人者でもある。著書に『知の編集工学』『遊学』『フラジャイル』『日本という方法』『松岡正剛千夜千冊』(全7巻)『わたしが情報について語るなら』ほか多数。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)