詳細

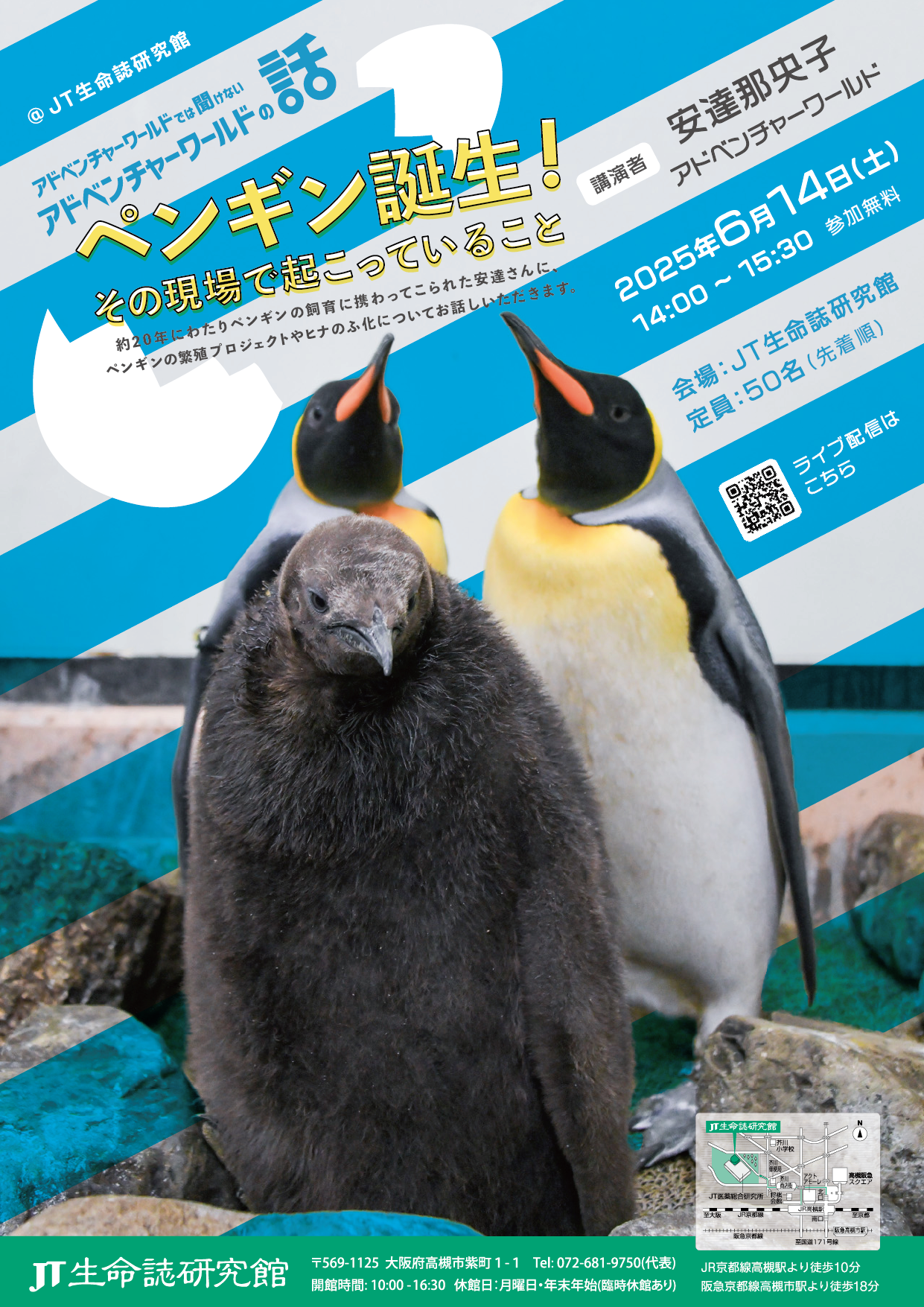

日時

2025/6/14(土) 14:00 - 15:30

場所

JT生命誌研究館(大阪府高槻市)・および本ページ

出演者

安達那央子さん(アドベンチャーワールド)

主催

JT生命誌研究館

参加方法

参加無料・定員50名(先着順)

内容

約20年にわたりペンギンの飼育に携わってこられた安達さんに、ペンギンの繁殖プロジェクトやヒナのふ化についてお話しいただきます。

開催チラシはこちら

アドベンチャーワールドについて

アドベンチャーワールドは、豊かで多様ないのちが息づく紀伊半島・和歌山県白浜町に広がる、いのちの美しさに出会える場所。ここでは、ジャイアントパンダをはじめ、世界中の陸・海・空の動物たち約120種・1,600頭が、私たちのパートナーとして共に暮らしています。「いのちを見つめ、問い続ける。いのちの美しさに気づく場所。」—この想いのもと、私たちは、エデュテインメントの力で心が動く体験を創造し、訪れるすべての人が、愛・つながり・可能性という“いのちの美しさ” に出会う “とき” を大切にしています。驚きや感動の先に生まれる気づきが、やがて、「だれもがキラボシな世界」をつくる一歩となるように。アドベンチャーワールドは、これからも挑戦を続けます。

アドベンチャーワールド 公式WEBサイト

*質問番号は当館スタッフからの全質問リストに対応しています。

“ペンギン誕生”と聞いて思い浮かぶイメージは、ある日卵がパカっと割れて中からヒナがぴぃと頭を出す瞬間、なのではないでしょうか?しかし実際は、もっとずっと長く、山あり谷あり、時には運を天に委ねる道のりなのです。

アドベンチャーワールドでは、基本的には自然繁殖、つまりペンギンたちに任せていますが、数万匹が群れる野生のコロニーとは違い、数の少ない飼育下ではパートナーを見つけるのは一苦労です。しかも、繁殖のチャンスは年に1回。その1回に、たった1個注1の卵を産むのです。限られた条件の下で、複数の個体の子孫が偏りなく残るように、アドベンチャーワールドでは約5年前から人工繁殖も行っています。自然繁殖であれ人工繁殖であれ、交配が済み無事に卵が産まれても、赤ちゃんの素となる有精卵は20-30個中10個ほど注2。受精しているかどうかは、下から光を当てる「検卵」によって確認します[写真1]。運良く有精卵だったとしても、親鳥が抱卵できなかったり、ひびが入ってしまったり、逆子だったり、少しも気が抜けません。無事に抱卵期間が終わると、いよいよ「嘴打ち(はしうち)」が始まります。孵化前にヒナが卵の内側から殻をつつく行動で、命がけの大イベント。エンペラーペンギンのような大きな種だと、殻も厚く(約1mm)注3、最長で5日もかかります。パカっと割れた卵の中からヒナが出てくるあのイメージは、実は数日間の工程なのです。

このように過酷な“ペンギン誕生”への道のりでは、ペンギン任せのままでは失われてしまう命もあります。そこで人間が手を差し伸べるのが「孵化介助(ふかかいじょ)」です。親に放棄された卵は、孵卵器(ふらんき)で温めます。大切なのは温度と湿度で[質問10]、嘴打ちが始まると湿度を58%から70%に調節します。ヒナが自力で殻から出られない卵には、外側から呼吸のための小さな穴をあけ、自然に割り進められるよう環境を整えます。殻の内側にある膜の位置から嘴打ちのタイミングを予測し、あらかじめ嘴の位置に印をつけておくのです[写真2]。そして、孵化介助で生まれてきたヒナは、なるべく親元に戻します。そのために親側に行うのが、偽物の卵を抱かせること[写真3]。卵を抱かない親鳥は子育てをしないのだそうです。偽卵とヒナを入れ換えるのは、両方が同じ重さになった時。大きく育ちすぎると、親鳥はヒナを受け入れません[質問17]。また、人間への「刷り込み」が強くなり、ヒナ側も親鳥を親と認識しなくなってしまいます。刷り込みは、孵化直後に見たものを親と思い込む習性ですが、不思議なのは、この刷り込みの度合いが種によって異なること[質問16]。エンペラーペンギンは特に繊細で、飼育員はペンギン型の帽子をかぶりヒナにエサを与えます[写真4]。その姿は動画内にも登場しますので、ぜひご覧下さい。人間のサポートを受けて生まれ育ったヒナも、発育や社会行動に支障はなく[質問18,19]、しっかり大きく成長し注4、コロニーに合流します。このように、卵を産むこと、温めること、ヒナが生まれ、育つこと、は親鳥とヒナが協働する一続きの営みですが、そこにそっと人間が手を添えるのが「孵化介助」なのです。

.png)

JT生命誌研究館は、アドベンチャーワールドと「Smileパートナーシップ連携協定」を締結しました。

「Smileパートナーシップ連携協定」についてくわしくはコチラ

アドベンチャーワールドについて

アドベンチャーワールドは、豊かで多様ないのちが息づく紀伊半島・和歌山県白浜町に広がる、いのちの美しさに出会える場所。ここでは、ジャイアントパンダをはじめ、世界中の陸・海・空の動物たち約120種・1,600頭が、私たちのパートナーとして共に暮らしています。「いのちを見つめ、問い続ける。いのちの美しさに気づく場所。」—この想いのもと、私たちは、エデュテインメントの力で心が動く体験を創造し、訪れるすべての人が、愛・つながり・可能性という“いのちの美しさ” に出会う “とき” を大切にしています。驚きや感動の先に生まれる気づきが、やがて、「だれもがキラボシな世界」をつくる一歩となるように。アドベンチャーワールドは、これからも挑戦を続けます。

アドベンチャーワールド 公式WEBサイト

スタッフ後記

“ペンギン誕生”と聞いて思い浮かぶイメージは、ある日卵がパカっと割れて中からヒナがぴぃと頭を出す瞬間、なのではないでしょうか?しかし実際は、もっとずっと長く、山あり谷あり、時には運を天に委ねる道のりなのです。

アドベンチャーワールドでは、基本的には自然繁殖、つまりペンギンたちに任せていますが、数万匹が群れる野生のコロニーとは違い、数の少ない飼育下ではパートナーを見つけるのは一苦労です。しかも、繁殖のチャンスは年に1回。その1回に、たった1個注1の卵を産むのです。限られた条件の下で、複数の個体の子孫が偏りなく残るように、アドベンチャーワールドでは約5年前から人工繁殖も行っています。自然繁殖であれ人工繁殖であれ、交配が済み無事に卵が産まれても、赤ちゃんの素となる有精卵は20-30個中10個ほど注2。受精しているかどうかは、下から光を当てる「検卵」によって確認します[写真1]。運良く有精卵だったとしても、親鳥が抱卵できなかったり、ひびが入ってしまったり、逆子だったり、少しも気が抜けません。無事に抱卵期間が終わると、いよいよ「嘴打ち(はしうち)」が始まります。孵化前にヒナが卵の内側から殻をつつく行動で、命がけの大イベント。エンペラーペンギンのような大きな種だと、殻も厚く(約1mm)注3、最長で5日もかかります。パカっと割れた卵の中からヒナが出てくるあのイメージは、実は数日間の工程なのです。

このように過酷な“ペンギン誕生”への道のりでは、ペンギン任せのままでは失われてしまう命もあります。そこで人間が手を差し伸べるのが「孵化介助(ふかかいじょ)」です。親に放棄された卵は、孵卵器(ふらんき)で温めます。大切なのは温度と湿度で[質問10]、嘴打ちが始まると湿度を58%から70%に調節します。ヒナが自力で殻から出られない卵には、外側から呼吸のための小さな穴をあけ、自然に割り進められるよう環境を整えます。殻の内側にある膜の位置から嘴打ちのタイミングを予測し、あらかじめ嘴の位置に印をつけておくのです[写真2]。そして、孵化介助で生まれてきたヒナは、なるべく親元に戻します。そのために親側に行うのが、偽物の卵を抱かせること[写真3]。卵を抱かない親鳥は子育てをしないのだそうです。偽卵とヒナを入れ換えるのは、両方が同じ重さになった時。大きく育ちすぎると、親鳥はヒナを受け入れません[質問17]。また、人間への「刷り込み」が強くなり、ヒナ側も親鳥を親と認識しなくなってしまいます。刷り込みは、孵化直後に見たものを親と思い込む習性ですが、不思議なのは、この刷り込みの度合いが種によって異なること[質問16]。エンペラーペンギンは特に繊細で、飼育員はペンギン型の帽子をかぶりヒナにエサを与えます[写真4]。その姿は動画内にも登場しますので、ぜひご覧下さい。人間のサポートを受けて生まれ育ったヒナも、発育や社会行動に支障はなく[質問18,19]、しっかり大きく成長し注4、コロニーに合流します。このように、卵を産むこと、温めること、ヒナが生まれ、育つこと、は親鳥とヒナが協働する一続きの営みですが、そこにそっと人間が手を添えるのが「孵化介助」なのです。

.png)

左から写真1-4(アドベンチャーワールド提供)

注1 エンペラーペンギンやキングペンギンなど足の甲の上で温める種は1個、巣内で温める種は2個の卵を産みます。

注2 キングペンギンにおける12月の繁殖時期の数字です。

注3 卵の殻は、大型の種や寒い環境で繁殖を行う種で厚くなる傾向があります[質問30]。

注4 ヒナは一時的に親鳥よりも大きく成長しますが、厳しい冬を乗り越えるためとも言われます[質問23]。

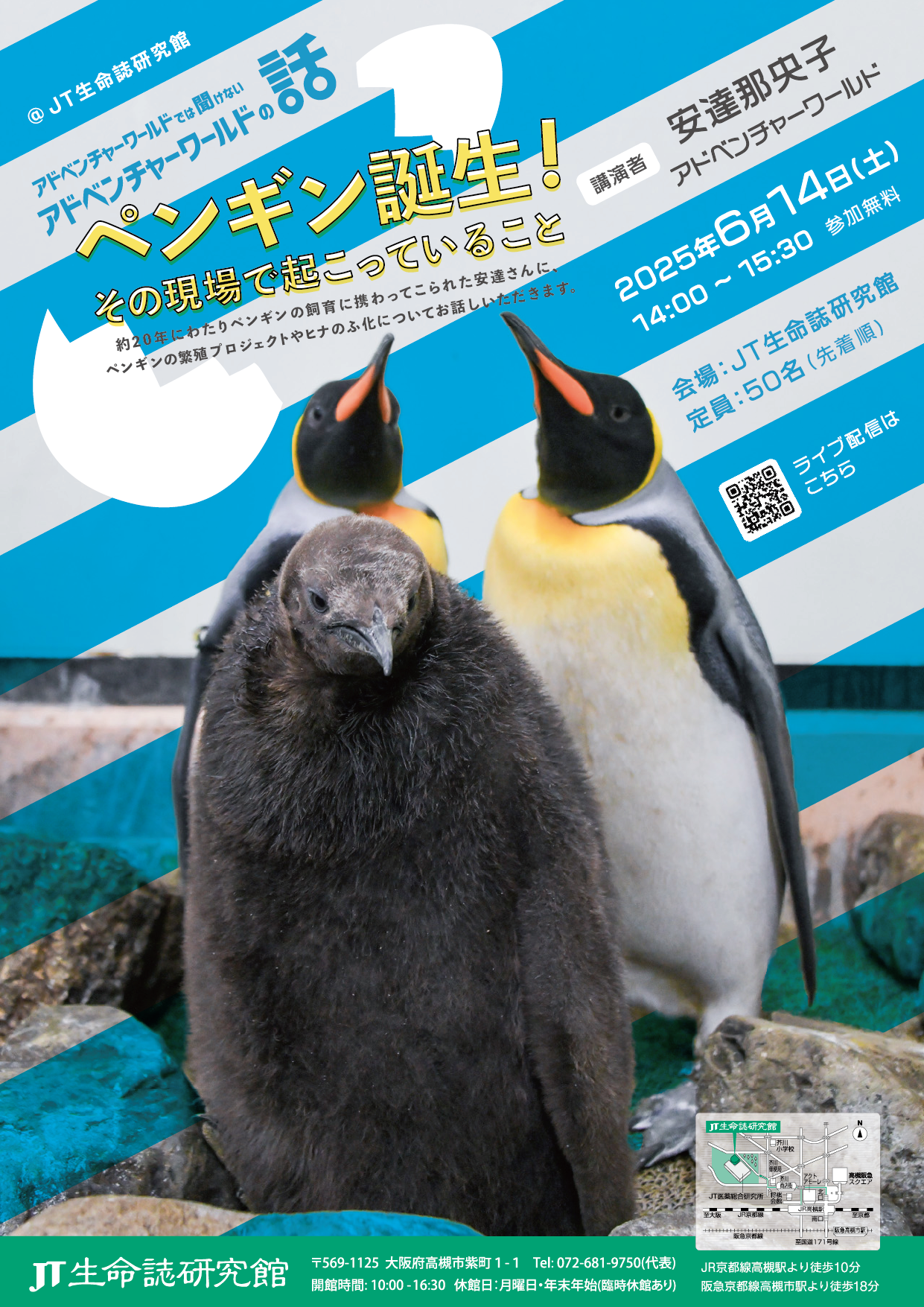

講演ポスターで一番手前にいるのがキングペンギンのヒナです。

記録動画を公開中!

館内の催しについて

研究のお話を聞いたり、実験を体験したり、生きものを観察したり、研究員と直接語り合ったり、子供から大人までどなたにも驚きと発見が待っています。参加無料です。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)