JT生命誌研究館で過去に行われていた研究をご紹介します。

1. オサムシの進化をDNAから探るラボ

主任研究員:大澤省三

期間:1993年〜2000年

アマチュアとプロのオサムシ研究ネットワークをつくり、さまざまな地域の個体から分子系統樹を作成しました。進化のメカニズムの解明や、地球の動きと重なる成果などで、生命誌の具体化を牽引する研究となりました。

このラボから生まれた季刊「生命誌」

季刊「生命誌」8号

55種の日本産オサムシの分子系統樹を描いたところ、大陸の動きと重なる進化の道筋が見えてきました。世界で初めての甲虫のDNAを用いた研究です。

季刊「生命誌」11号

生物はどのように進化・多様化したのだろうか。JT生命誌研究館のオサムシ系統解析は「平行放散進化」と名づけられる新しい多様化のメカニズムを示唆しました。

季刊「生命誌」18号

BRHニュース「オサムシ進化の源を求めて−中日合同学術調査」

オサムシ研究グループは、オサムシの起源と進化を明らかにするために世界のオサムシのDNA解析を開始、オサムシ発祥の地といわれる中国へ調査に向かいまいした。

季刊「生命誌」28号

7年にわたるJT生命誌研究館のオサムシ研究は、小さなオサムシのDNA解析から形だけではわからなかった進化の道筋、一斉放散進化や平行進化といった新たな進化の見方も生まれ、自然全体を知ろうとするまさに生命誌的研究となりました。

このラボから生まれた展示・映像

- 展示「オサムシ/進化の部屋」(1993〜2001年)

- 展示「見えてきた進化の姿ーオサムシ研究からのメッセージ-」(2001〜2006年)

- 展示「自然の中で時間をつむぐ生きものたち展」(2006年〜)

- 映像「DNAが描くオサムシ新地図-進化の新しい原理を探る-」(1998年)

2. ゲノムの柔軟性のメカニズムを藻類で探るラボ

主任研究員:大濱 武

期間:1994年〜2000年

ミトコンドリア・葉緑体から核へ、核から核へ、種の壁を越え移行する遺伝子。新しいものを生み出すゲノムの可塑性を藻類を通して研究し、特にイントロンの起源に一石を投じました。

このラボから生まれた季刊「生命誌」

季刊「生命誌」5号

真核生物の中で、固有のDNAをもち核と独立にDNAを複製し増殖するミトコンドリア。原核生物が細胞に寄生したことがミトコンドリアの起源だと考えられています。そんなミトコンドリアのDNAが、従来考えられていたより複雑な構造をもつことがわかりました。

季刊「生命誌」10号

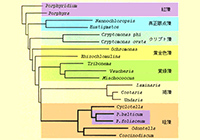

エクスペリメント「ミトコンドリアは動物?植物?分子系統樹が藻類の世界に迫る」

葉緑体をもちながら動物のように動くミドリムシは、はたして植物なのか動物なのか。遺伝子解析の結果からダイナミックな進化の過程を考えました。

季刊「生命誌」20号

なぜ藻なんて研究するのだろう。実は、藻を使うと人間も含めた真核生物をつくり上げている細胞がどのようにしてできたかを知ることができるのです。

季刊「生命誌」20号

藻類の世界では、他の藻類を細胞内に取り込んで共生させるということは頻繁に起こることなのでしょうか。2つの渦鞭毛藻の葉緑体の起源をDNAから探り考えました。

季刊「生命誌」29号

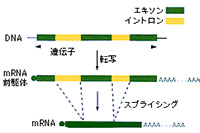

エクスペリメント「遺伝子の中の厄介者、イントロンはどうしてなくならないか」

私たちの遺伝子のほとんどにあるイントロン。遺伝子がはたらく際には切り捨てられ使われない不思議な存在です。一見、不要に見えるイントロンはなぜなくならないのでしょうか。

このラボから生まれた展示・映像

- 展示「藻—食べて食べて食べて…細胞の進化へのチャレンジ」(1997〜2001年)

3. レンズの再生を探るラボ

主任研究員:高橋 直

期間:1993年〜1999年

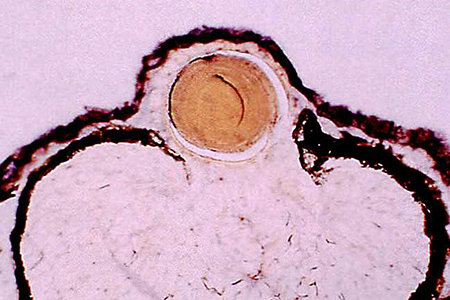

脊椎動物のレンズ分化を実験発生学の観察と遺伝子発現との相関に注目し研究しました。レンズ分化の初期過程にはレンズ原基の形成にむけて細胞レベルの相互作用が起きているとわかりました。

このラボから生まれた季刊「生命誌」

季刊「生命誌」9号

スペシャルトッピックス「レンズはどのようにしてつくられるか」

1個の受精卵からどのようにして多種多様な部品をもつ成体ができるのか。発生学の黎明期から発生学者の興味をひいてきたレンズの形成を通して考えました。

このラボから生まれた展示・映像

- 展示「再生する生き物たち」(1993〜1996年)

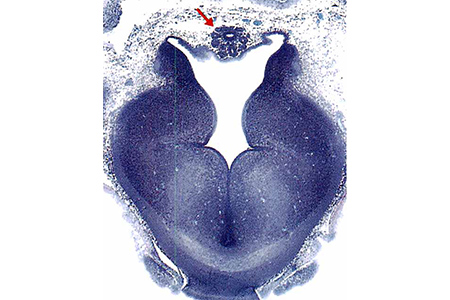

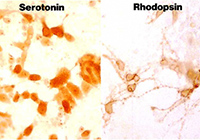

4. 細胞分化を松果体で探るラボ

主任研究員:荒木正介

期間:1993年〜1994年

ほ乳類のリズムを支配する脳の松果体は、鳥や魚類では頭頂部にあり、光を感じることができる視細胞があります。ラット松果体を初期発生で取り出し培養すると、組織の中ではその分化能力が抑制されている視細胞が分化してきます。細胞分化の興味深いモデルです。

このラボから生まれた季刊「生命誌」

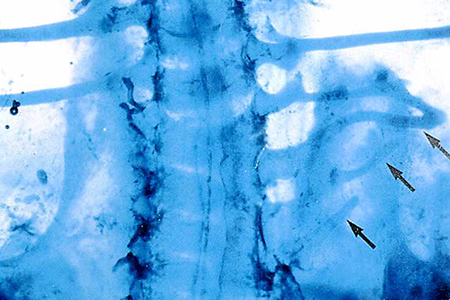

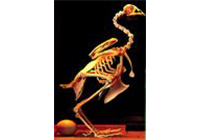

5. 骨の形はどうやってできるのかラボ

主任研究員:青山裕彦

期間:1995年〜2001年

ニワトリの卵の中の胚には背骨と肋骨のもとになる体節で、手術による骨の形の変化や細胞移動などから、発生のどの時期に形ができるのかを解明しました。骨から形づくりのしくみを追った研究です。

このラボから生まれた季刊「生命誌」

季刊「生命誌」9号

キメラ ーそれは、頭はライオン、体は羊、そして尾は蛇の怪物、ギリシャ神話でいうキマイラのことです。生物学では卵からどうやってからだが形成されるかを知るために、キメラが有力な手段となります。

季刊「生命誌」27号

骨は人間を含む脊椎動物のからだを支えるものとして古くから研究されてきましたが、JT生命誌研究館では、骨を「形を決めるもの」という切り口で見て、脊椎動物の進化と個体発生を関係づけながら整理し、展示をつくりました。誌上で展示見学ツアーを楽しんでください。

このラボから生まれた展示・映像

- 展示「生き物を透かしてみたら…「骨と形 ー骨ってこんなに変わるもの?」(1999年〜)

- 映像「肋骨はどうやってできるか?」いきもののかたちづくりを探る(1997年)

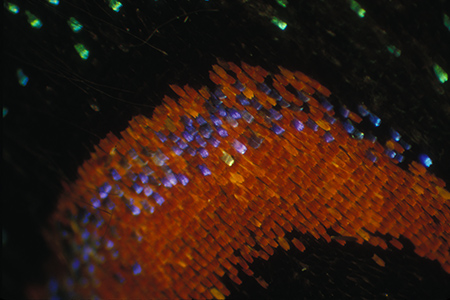

6. チョウのハネの形づくりを探るラボ

主任研究員:吉田昭広

期間:1993年〜2009年

チョウのハネは種類によりさまざまな形があります。この形がどのようにできているのかを探り、ハネの縁でアポトーシスが起きるという大きな発見をしました。

このラボから生まれた季刊「生命誌」

季刊「生命誌」16号

チョウの翅の模様は鱗粉細胞から1つずつくられる鱗粉で描かれています。鱗粉細胞はどのようにして自分のいる場所に応じた色の鱗粉をつくれるようになるのかを探りました。

季刊「生命誌」22号

チョウやショウジョウバエの翅の研究は私たちのからだづくりとも無関係ではありません。美しいチョウの翅を入口にして、現代生物学が明らかにしようとしていることを見てください。

季刊「生命誌」35号

蛹の硬い殻の中で、どのように見事な翅をつくり上げるのか。形づくりと翅のもつ感覚機能とに関連がありそうなこともわかりました。

季刊「生命誌」40号

身近なモンシロチョウを飼育し、翅の研究をする現場を紹介しています。

このラボから生まれた展示・映像

- 展示「チョウの翅が語る生命誌」(1998〜2001年)

- 展示「ものみなひとつの卵から」(2008年〜)

- 映像「チョウの翅の誕生物語」(1998年)

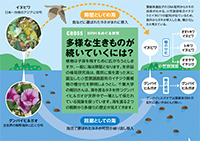

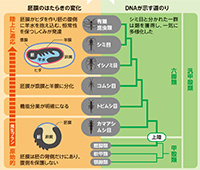

7. DNAから進化を探るラボ(系統進化研究室)

室長:蘇 智慧

期間:2000年〜2024年

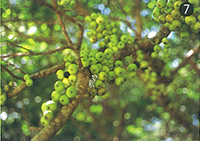

生物の系統進化(時間軸)と相互作用(空間軸)から生きものの進化・多様化を探りました。初代顧問・大澤省三のオサムシ研究を発展させ、DNA解析を通して、昆虫を中心とする節足動物の系統進化のプロセスを明らかにしました。またイチジクとイチジクコバチの共生から共種分化のメカニズムを明らかにしました。

このラボから生まれた季刊「生命誌」

季刊「生命誌」115号

JT生命誌研究館では、開館当初からオサムシの遺伝子解析研究を行なってきた。野外の昆虫を対象とした世界的なDNA調査は、日本の昆虫の分子系統進化研究の先駆けとなり、多くの成果を生んだ。私たちのオサムシ研究のこれまでとこれからの展望を紹介する。

季刊「生命誌」107号

イチジクの花は、花のうと呼ばれる袋のような器官の内側にぎっしり詰め込まれるように咲きます。この花の花粉を運ぶ(送粉)ことができるのはイチジクコバチ(コバチ)のみです。イチジクの花に産卵するコバチと、受粉をコバチに託すイチジクとのかけひきの妙を見ていきましょう。

季刊「生命誌」83号

研究と表現の両輪による活動を続けて20年、明確なまとまりが見えてきました。これをどのように生かし、どう展開するか。次の10年に向けて考えています。

季刊「生命誌」64号

生きものにとって海は障壁です。小笠原諸島固有のイチジク属植物や世界中に分布するグンバイヒルガオの海を渡る戦略から、多様な生きものが続いていく工夫が見えてきます。

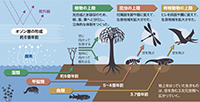

季刊「生命誌」63号

現在、地球上で最も繁栄している動物群である昆虫類は、今から4億年ほど前に水中から陸上に進出した後、一気に多様化したと考えられています。昆虫進化の全体像が胚発生と分子進化という2つの研究の重なりから見えてきました。

季刊「生命誌」60号

フロムBRH「生きもの上陸大作戦 - 昆虫の起源と進化を明らかにする」

生命体が暮らしやすい海を離れ、過酷な環境である陸地へと進出したのは今から5~3億年前。最初は植物、続いて昆虫が上陸しました。最初に陸上進出した昆虫の祖先は何か。DNAの系統関係から起源を探ります。

季刊「生命誌」58号

フロムBRH「植物の進化の道のりを見渡す」- 多様な植物に見る遺伝子のやりくり」

生物の多様な遺伝子のほとんどは、既存の遺伝子の重複や、遺伝子間のドメイン交換によって生まれたものです。多細胞動物に特有な遺伝子族に注目し、陸上植物への進化を読み解く手がかりを藻類に求め研究しています。

季刊「生命誌」50号

陸上で最も多様性を誇る動物群である昆虫は、植物と関わり合って生態系の基盤を作っていきます。昆虫や植物のDNAから生きものの進化の物語を読み解き、生態系が生まれてきた過程を知ろうとしています。

季刊「生命誌」32号

スペシャルストーリー「花とゆりかごと空飛ぶ花粉 - イチジクとイチジクコバチの共進化」

世界中に750種もあるイチジクには、それぞれ送紛者となるイチジクコバチがいます。それぞれの系統関係をDNAから探るために、JT生命誌研究館では外部の研究者やアマチュアの方たちと連携して世界中からサンプルを集め解析しています。

このラボから生まれた展示・映像

- 展示「共生と共進化 -時間と空間の中での生きもののつながり」(2002年〜2021年)

- 展示「自然の中で時間を紡ぐ生きものたち」(2006年〜)

- 展示「蟲愛づる姫君」(2012年〜)

- 企画展示「生命誌の時間」(2024年〜)

- 映像「科学のコンサートホール」(2020年)

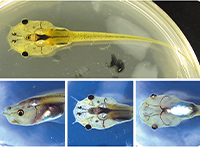

8. カエルとイモリのかたち作りを探るラボ(形態形成研究室)

室長:橋本主税

期間:2002年〜2024年

脊椎動物の「かたち作りの進化」を、細胞増殖と分化、組織移動の観点から、カエル・イモリ・プラナリアを用いて研究しました。両生類の原腸形成運動が起こるしくみについて、教科書とは異なる新しいモデルを提唱しました。また脊椎動物の発生過程で頭部をつくる細胞が、進化的にどのように獲得されたのかを探りました。

このラボから生まれた季刊「生命誌」

季刊「生命誌」81号

研究と表現の両輪による活動を続けて20年、明確なまとまりが見えてきました。これをどのように生かし、どう展開するか。次の10年に向けて考えています。

季刊「生命誌」50号

細胞が何かの性質を持とうとするのが分化です。その過程では、周りの細胞がいろいろな命令を出してきます。脳(頭部神経)はどうやら、「何かになる」ことから逃げ続けた結果できているようなのです。

季刊「生命誌」37号

両生類が個体発生を始める春にさまざまな両生類を捕まえてきては実験をしています。卵の特定の部分に色を付けてその動き方を比べるのです。この研究でツメガエルでは教科書と異なる原腸形成の動きを発見しました。

このラボから生まれた展示・映像

- 展示「ものみなひとつの卵から」(2008年〜2021年)

- 展示「蟲愛づる姫君」(2012年〜)

- 映像「科学のコンサートホール」(2020年)

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)