詳細

日時

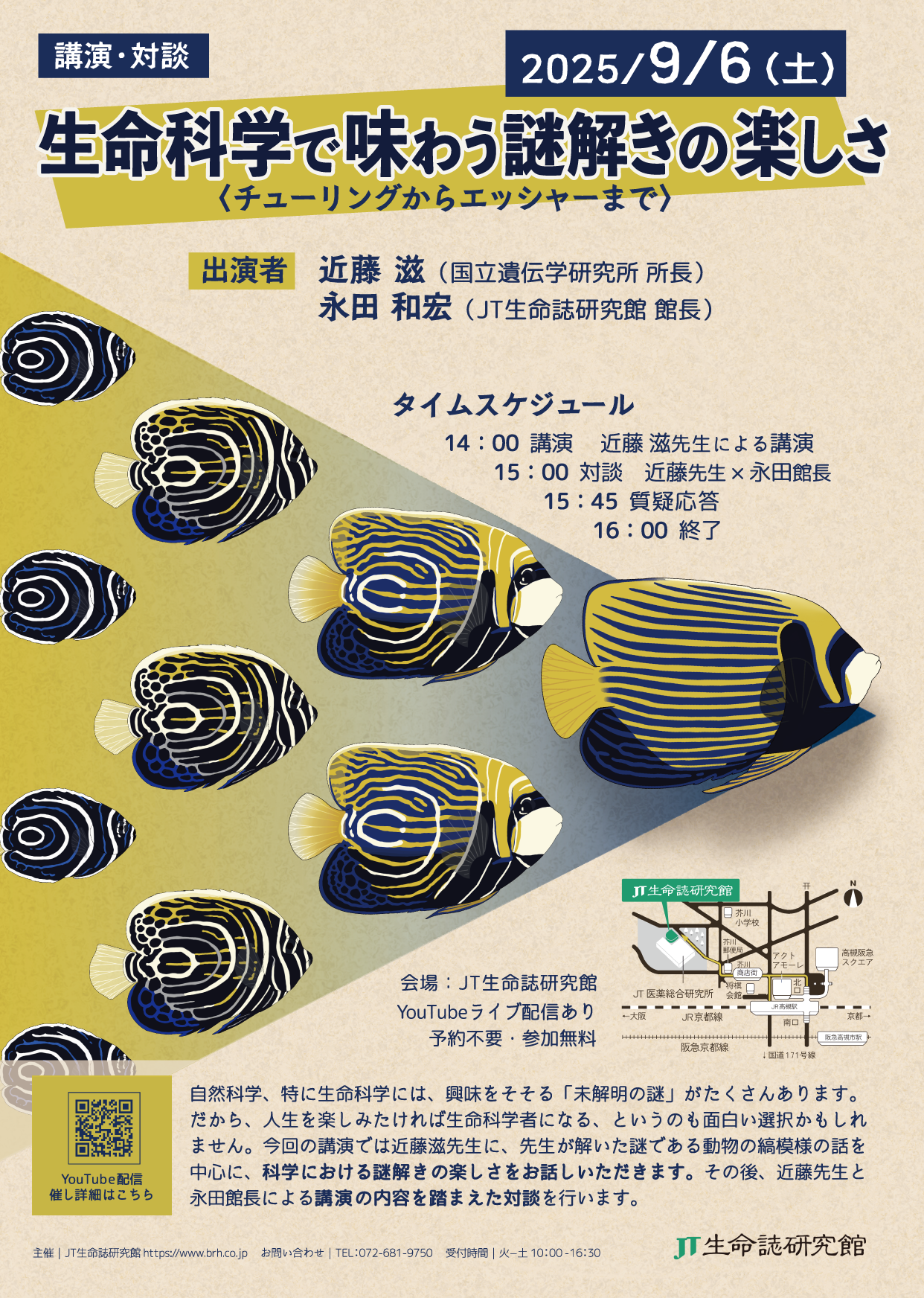

2025/9/6(土) 14:00-16:00

場所

JT生命誌研究館およびYouTubeライブ配信

出演者

近藤 滋(国立遺伝学研究所 所長)

永田 和宏(JT生命誌研究館 館長)

主催

JT生命誌研究館

参加方法

参加無料・予約不要

【現地参加】直接会場へお越しください。

【オンライン】本ページよりライブ配信を行います。

内容

今回の生命誌の催しでは、発生学・

講演趣旨

知的な遊びには謎解きのプロセスが含まれます。プログラム

| 14:00 | 講演 近藤滋先生による講演 |

| 15:00 | 対談 近藤先生×永田館長 |

| 15:45 | 質疑応答 |

| 16:00 | 終了 |

開催記録

講演の記録映像配信中!

こちらの講演の後に行われた永田館長と近藤先生の対談は

季刊「生命誌」123号(12月発行)の記事として公開予定です。

館内の催しについて

研究のお話を聞いたり、実験を体験したり、生きものを観察したり、研究員と直接語り合ったり、子供から大人までどなたにも驚きと発見が待っています。参加無料です。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)