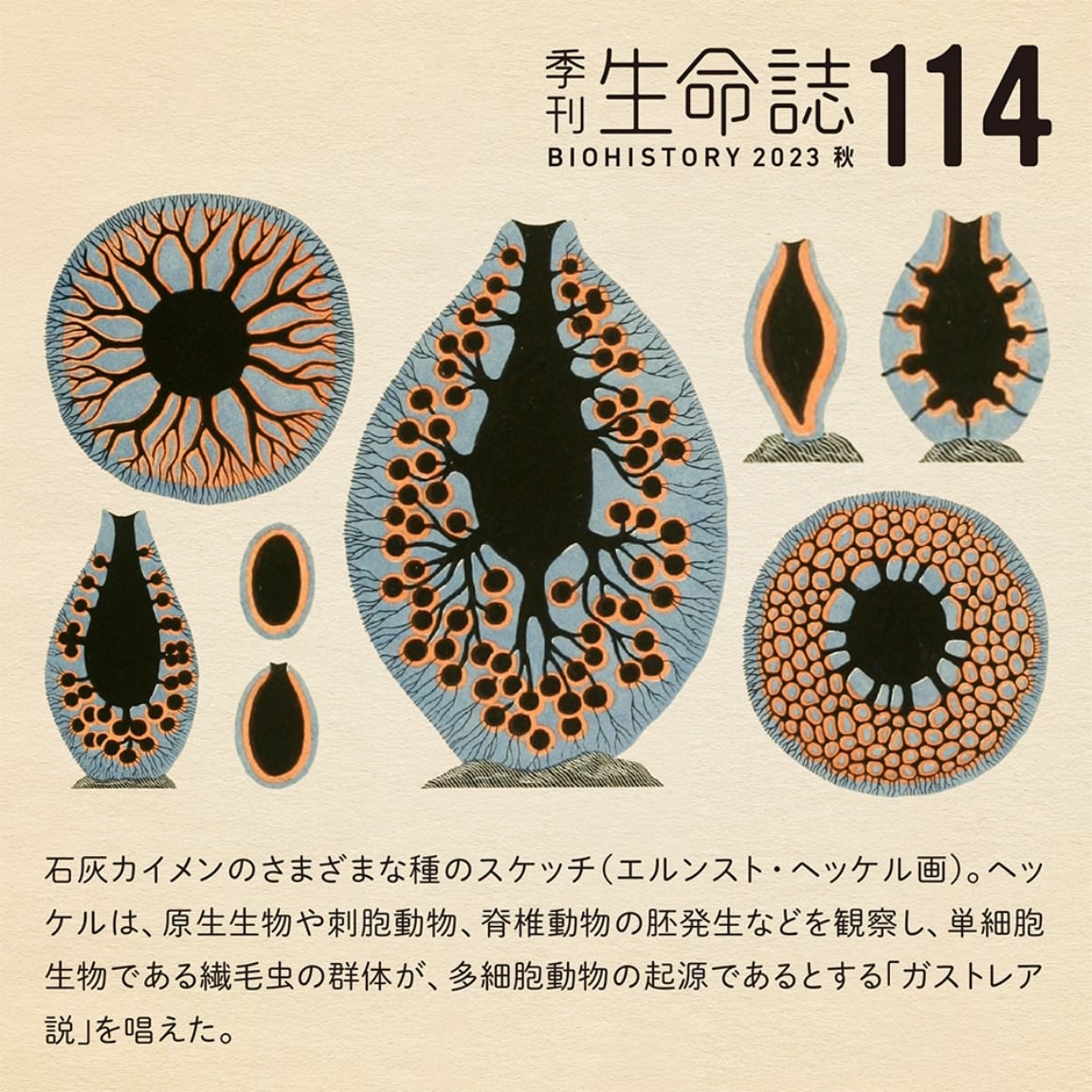

RESEARCH

少ない細胞で上手に泳ぐホヤの赤ちゃん

アナログかデジタルか?

滑らかな動きを生む進化

ホヤは脊椎動物に最も近縁な無脊椎動物で、その幼生はオタマジャクシそっくりの形をしています。大阪大学の西野敦雄さんは、ホヤの幼生を高速カメラで観察し、サカナのように体を波打たせて泳ぐ姿を捉えました。幼生の筋肉細胞の数は左右に18個ずつ、たったの36個。数少ない細胞で、器用に泳ぐしくみを探ります。

1.海の中を泳ぐ"オタマジャクシ"

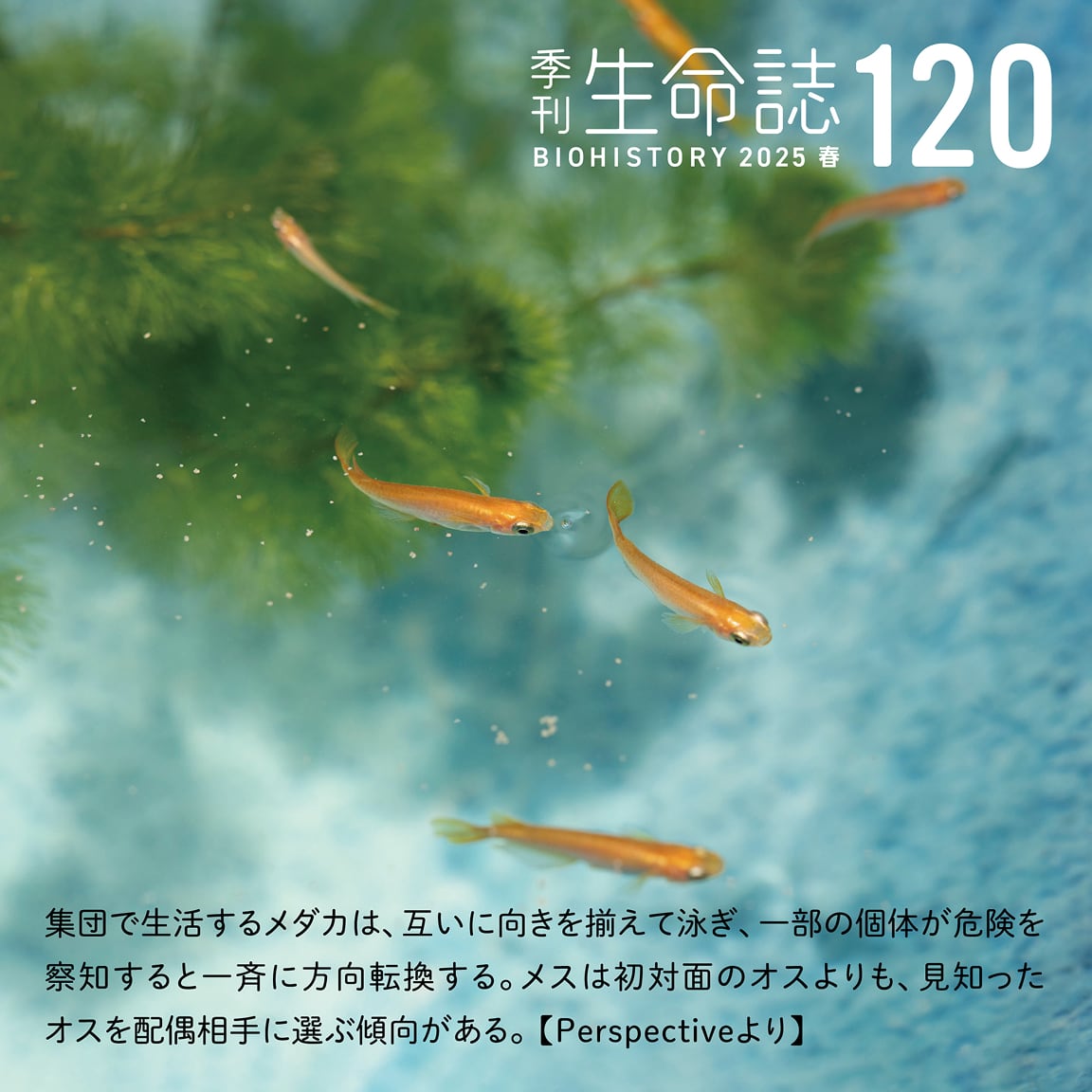

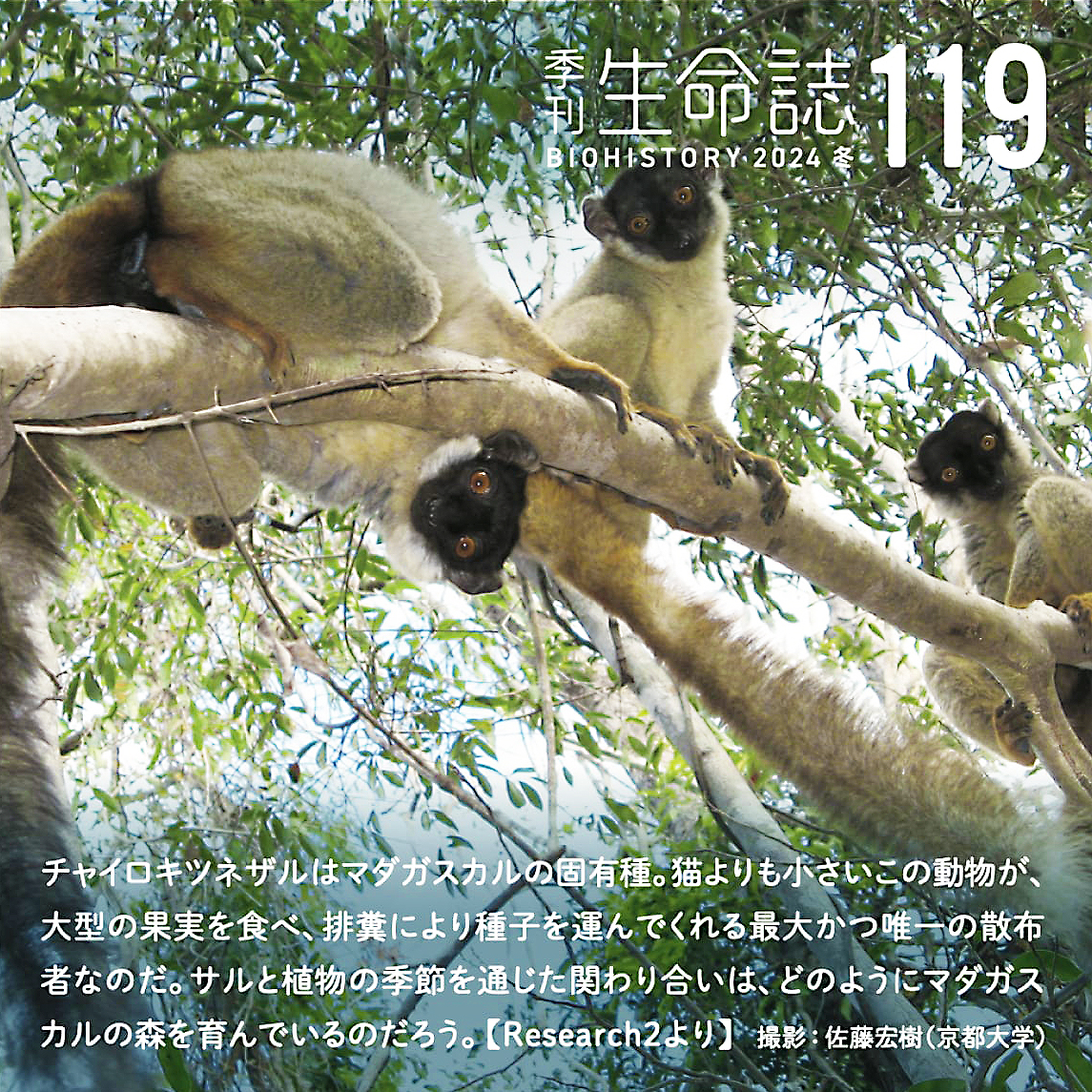

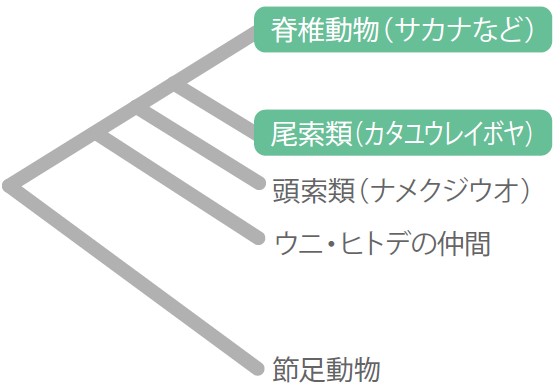

春、郊外に出て池を覗いてみよう。オタマジャクシが泳いでいる。これらは、やがて手が出て足が出て…カエルになるだろう。今度は海にも行ってみよう。海にも実はたくさんのオタマジャクシがいるのだが、こちらは手も出ず足も出ず…「ホヤ」になる(写真)。ホヤは、東北地方で酒の肴にされ、よく「ホヤ貝」と呼ばれるが、貝(軟体動物)ではなく尾索動物である。この尾索動物、実は私たちヒトを含む脊椎動物に最も近い動物群だということが最近わかってきた(図1)。

オタマジャクシの形をしたホヤの幼生には、尻尾を貫く脊索という支持器官があり、その左右には筋肉、背側には指令系統としての神経管がある。この基本的な体のつくりは脊椎動物と変わらないが、構成する細胞の数が極端に少ない。例えば、カタユウレイボヤという種では、幼生の筋肉細胞の数は左右に18個ずつ、計36個しかない。こんなに単純だと、カエルのオタマジャクシやサカナのように上手には泳げないだろう。当初はそう思っていた。

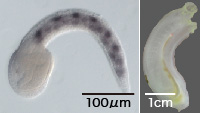

(写真) カタユウレイボヤの幼生(左)と成体(右)

幼生は環境の良い場所に泳ぎつくと、固着性の成体へ成長する。幼生は尻尾に36 個(片側18 個ずつ)の筋肉細胞を持っている。黒く染まっている部分は筋肉細胞の核。

(図1) 動物の系統樹

ホヤは脊椎動物に近い「親戚」である。

2.滑らかに泳ぐしくみを探る

ホヤの幼生もカエルのオタマジャクシのように尻尾を振って泳ぐが、1秒間に20回ほども振るので、細かな動きは肉眼ではよく見えない。そこで私たちは、1秒間に400回シャッターがきれる高速度カメラを使って、カタユウレイボヤ幼生の泳ぎを詳しく観察することにした。すると想像よりはるかに滑らかに、尻尾を振る姿が映し出されてきた(動画1)。すなわち、(1)尻尾を左右交互に振り、(2)尾の前端から後端へ向けて屈曲の波を伝えることで推進し、(3)力に強弱をつけて巧妙に泳ぐのがはっきりと見て取れた。そして左右の力の入れ具合を変えると泳ぐ方向が変わり、また暗所では、明所よりも力を入れて泳いでいることもわかった。

(動画1) 泳ぐホヤ幼生

左右に尻尾を滑らかに波打たせる。フィルターをかけて暗くすると、より活発に泳ぎ出す様子がわかる(動画は約13倍のスローモーション)。

上記の3つがあれば、サカナのように自由に泳ぐための要件としては充分である。しかしサカナでは、種類によっては数千にものぼる筋肉細胞が束になって筋節を形づくり、この筋節が電気的に絶縁した状態で、頭から尻尾までずらっと並んでいる。しかも、筋節には速く強く収縮できる「速筋(白筋)」や、収縮力は強くないが繰り返し収縮しても疲れにくい「遅筋(赤筋)」があり、さらにはその中間的な特性を持つ筋肉細胞も多数含まれている。つまりサカナは、運動に用いる素子として、収縮特性が異なる筋肉細胞を数多く備えているのだ。

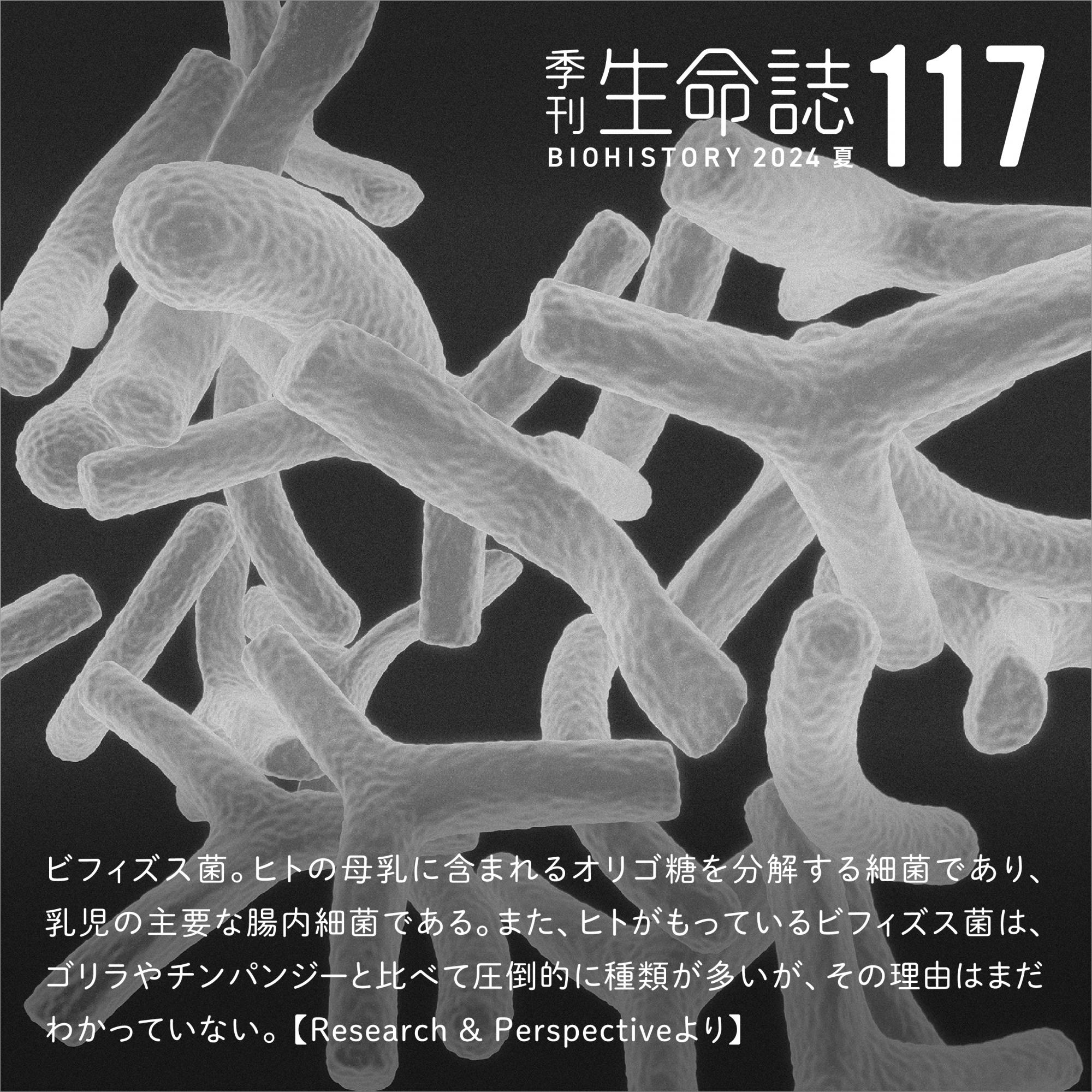

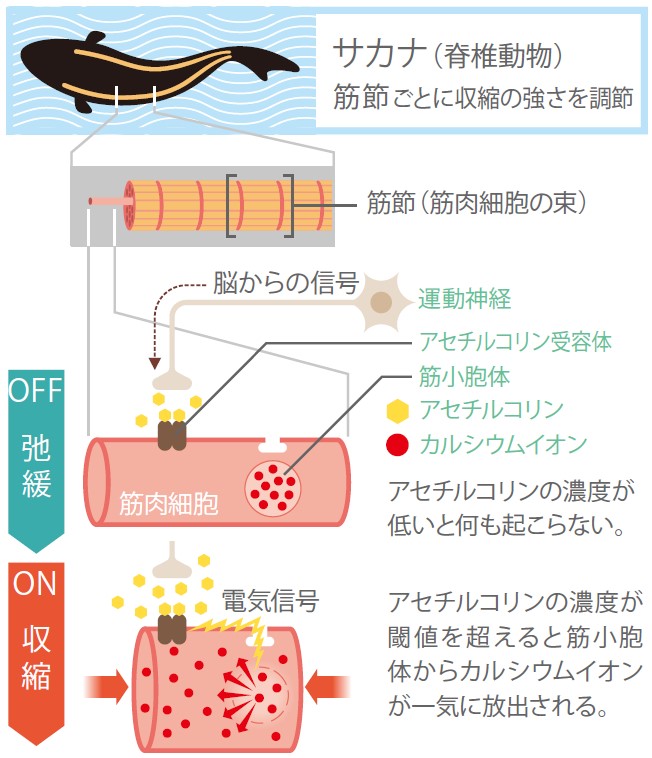

一般に筋肉の収縮は、骨格筋であれ心筋であれ、細胞内の電位が瞬間的にマイナスからプラスに約80 mVほど変化する「活動電位」と呼ばれる電気信号により引き起こされる。一つの筋肉細胞が収縮するかしないかは、基本的に活動電位の有無により、これを"全か無か(1か0)の法則"という。脊椎動物の骨格筋は、運動神経が興奮すると神経終末から放出されるアセチルコリンを受容するが、その量が少なければ筋肉細胞は活動電位を出さず、まったく収縮もしない(図2)。逆に、ある閾値以上のアセチルコリンを受容すれば筋肉細胞は活動電位を発し、その刺激で小胞体からカルシウムイオンが放出され、画一的な収縮パターンが引き起こされる。そして脊髄に存在する神経回路が、これら筋肉細胞の「どれを、いつ、いくつ」収縮させるかを、筋節ごとにコントロールしている。脊髄神経回路が、まるで指揮者がオーケストラを操るように、多数の筋肉を操り、さまざまな強さとスピードの屈曲波を生み出していくことで、サカナは水中を自由に泳ぎまわることができるのだ。

では、ホヤ幼生はどうだろう。ホヤ幼生には筋節構造はなく、その数少ない筋肉細胞は均質で、互いに電気的に絶縁されてもいない。このような単純な体で、なぜサカナと同じように泳げるのだろう?

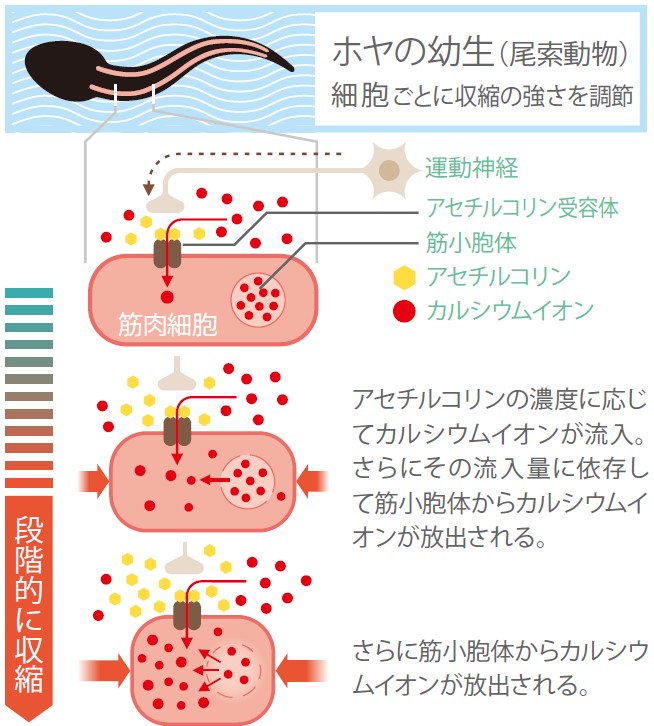

ホヤ幼生の筋肉を高速度カメラで見ると、強弱を付けた収縮をしている。ならばこの筋肉の収縮には、活動電位に依存しないような"アナログな"仕組みがあるのではないか。それが、私たちが立てた仮説だった。実際に、ホヤ幼生の筋肉細胞の細胞内電位を測定してみると、泳ぐときの連続収縮にあわせて記録されるのは20~40 mV程度の比較的小さく、ばらつきの大きい電位変化だった。活動電位は、ばらつきのない一定の電位変化パターンであり、1か0かの"デジタルな"過程である。ホヤ幼生の筋肉では、活動電位を引き起こさない程度の低い電位変化のばらつきが、さまざまな収縮の強さを生み出す”アナログ”な仕組みに使われているらしいのだ。

(図2)脊椎動物の筋収縮のしくみ

基本的には、各筋肉の収縮は、「1 か0」という"デジタルな"過程で決まる。遅筋のように活動電位を出さない筋肉も例外的にあるが、収縮の仕組みは不明である。

3.行動を分子につなぐ

小さい電位変化によって、収縮が起こる仕組みはどのようなものだろう。私たちは筋肉細胞でアセチルコリンを受容するタンパク質の特徴を調べることにした。脊椎動物の筋肉細胞の膜上には、アセチルコリンを受けとると開く陽イオンチャネル"アセチルコリン受容体"がある。そこで、カタユウレイボヤのゲノム中から、筋肉細胞で働くアセチルコリン受容体遺伝子を探し出した。

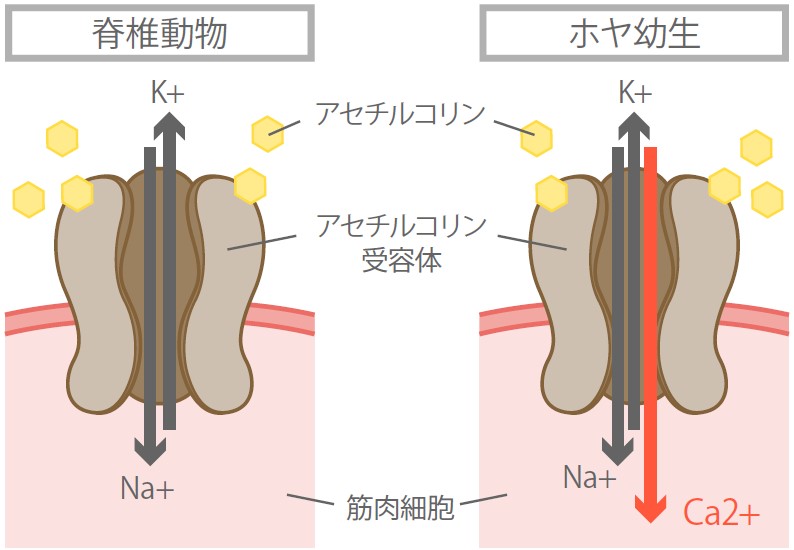

すると、これは確かにアセチルコリンを受けとると開く陽イオンチャネルだったのだが、脊椎動物のものとは少し性質が異なっていた(図3)。脊椎動物の受容体は、カルシウムイオン(Ca2+)の透過性がナトリウムイオン(Na+)やカリウムイオン(K+)よりかなり低い。しかし、ホヤの受容体は高いカルシウム透過性を持っていたのだ。

(図3) 筋肉細胞におけるアセチルコリン受容体の異なるしくみ

ホヤ幼生のアセチルコリン受容体は脊椎動物のものと異なり、アセチルコリンを受けとるとカルシウムイオン(Ca2+)を内向きに透過させる。

次に、ホヤ幼生筋のアセチルコリン受容体が持つこの特性が、ホヤ幼生が泳ぐ方法と関係するかを調べた。カタユウレイボヤ幼生で筋肉のアセチルコリン受容体遺伝子の働きを抑えたところ、幼生の尻尾はピクリとも動かなくなった。その幼生に、今度はホヤの受容体の人工遺伝子を注射すると、正常な遊泳運動が回復することを確認できた。ところが、カルシウム透過性を失わせる(つまり脊椎動物の筋肉の受容体と同じ特性にする)細工を施した人工遺伝子を働かせた場合、ホヤ幼生の泳ぎはぎこちないものになってしまった(動画2)。その筋肉は弱い収縮や強い収縮はできるものの、ちょうどよい強さで滑らかに泳ぐことができなくなったのである。

(動画2)ぎごちなく泳ぐホヤ幼生

同じアセチルコリン受容体遺伝子でも、脊椎動物の筋肉ではたらくものと同じ性質だと、ホヤ幼生は上手に泳げない(動画は約13倍のスローモーション)。

ホヤ幼生の筋肉がほどよい強弱で収縮を行なうためには、アセチルコリン受容体がカルシウム透過性を備えている必要がある。脊椎動物が持つカルシウム透過性を失った"進化型"アセチルコリン受容体では、ホヤ幼生は上手に泳げないのだ。つまり、脊椎動物の筋肉では「閾値以下」として無視されてしまう微弱なアセチルコリンによる刺激でも、ホヤの筋肉ではアセチルコリン受容体がカルシウムイオンを透過させることで、"アナログな"反応を引き起こせる(図4)。体づくりの基本も、泳ぎのダイナミクスも共通していながら、ホヤ幼生と脊椎動物の間には、運動そのものをつくり出す筋収縮の仕組みに根本的な違いがあることがわかった。

(図4)ホヤ幼生での筋収縮のしくみ

ホヤ幼生では、アセチルコリン受容体がカルシウムイオンを細胞外から取り込むことで、個々の細胞が段階的に収縮を調節している。

4.それぞれの暮らしに適した泳ぎ

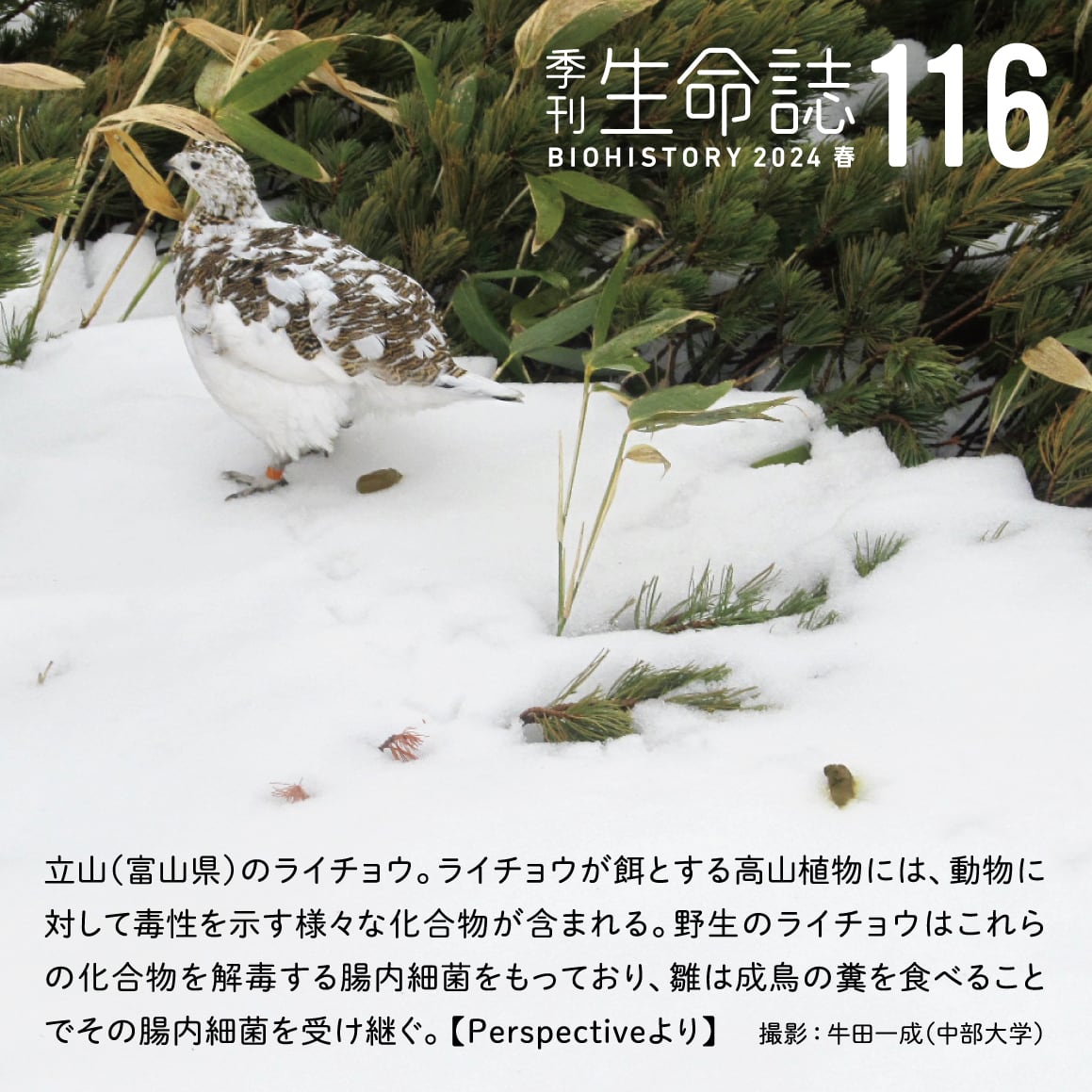

動物が見せる「動き」は環境に応じた生理過程であり、多くは筋肉に依存する。そうだとすれば、筋肉のダイナミクスは進化の過程で、動物の生存のために研ぎ澄まされてきたに違いない。このホヤ幼生が滑らかに泳ぐ仕組みも巧妙で、進化的に完成されたもののように見える。しかし他方で、多様な尾索動物全体を見渡せば、泳ぎのパターンは生活史の違いに応じて実に変化に富んでいることも見て取れるのである(図5)。

尾索動物の中で、ホヤのほかにオタマジャクシの形をつくるのが、オタマボヤとウミタルである。オタマボヤは終生、尾を持ち続けて泳いで暮らすプランクトンである。これは左右に10個ずつの筋肉細胞しか持たないが、1秒間に80回(カタユウレイボヤ幼生の4倍!)にも達するほど速く尻尾を振り、直線的に泳ぐ(動画3)。他方、ウミタルは、幼生はオタマジャクシ型、成体は固着性にはならず樽のような形になって浮遊生活を送る。ウミタル幼生の尻尾の動きは1秒あたり2回程度のゆっくりしたもので、しかも尾に生じる屈曲は伝播しないので、体を推進させる機能すら持っていないようなのだ(動画4)。これらの違いは、尻尾がそれぞれの生活史のなかで "何の役に立っているか"を考えると、理に適ったものであることがわかる。成体が固着生で動けないホヤにとって、幼生とは次世代を適切な場所に送り込む探索装置だが、成体時に樽型になってジェット推進するウミタルにとっては幼生期の移動は必須ではない。それに対して一生泳ぎ続けるオタマボヤにとっての尻尾は、敵から逃れ、生き抜くのに必須の器官である。同じように見える海のオタマジャクシも、それぞれの生活史に適した運動パターンを的確に創り出しているのである。

脊椎動物までを含め、進化は「オタマジャクシの形」という体の基本構造を守りつつ、その上に高度な適応を生み出してきた。いつか分子の言葉でこの進化の真相を語れるようにしたいと思っている。

(動画3) オタマボヤ

動画は約13倍のスローモーション

(動画4) ウミタルの幼生

(図5)ホヤの仲間に見られる多様な生活史

それぞれの泳ぎ方は生活史の違いを反映している。

西野敦雄(にしの・あつお)

2001年京都大学理学研究科博士課程中退。博士(理学)。東京大学新領域創成科学研究科助手、日本学術振興会特別研究員(自然科学研究機構)を経て、大阪大学理学研究科助教。現在はオタマボヤ類の研究を行っている。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)

.jpg)

.jpg)