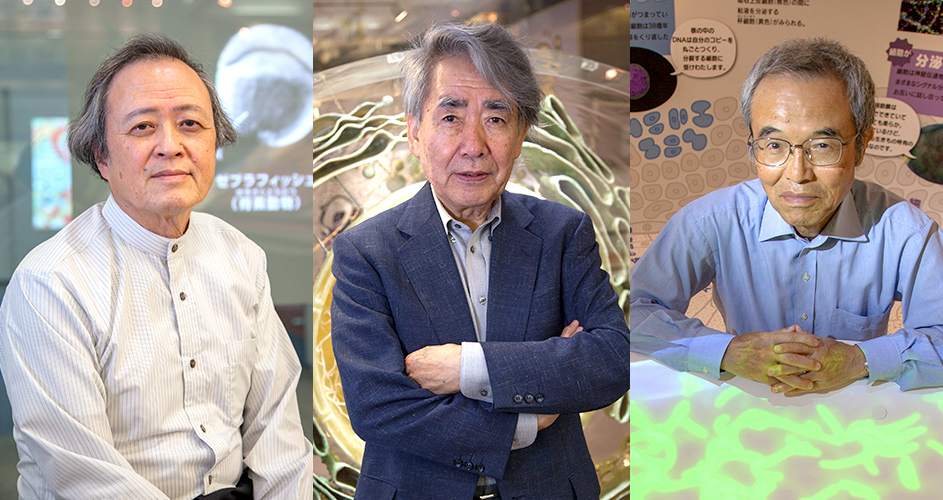

「問い」を

もち続けるために

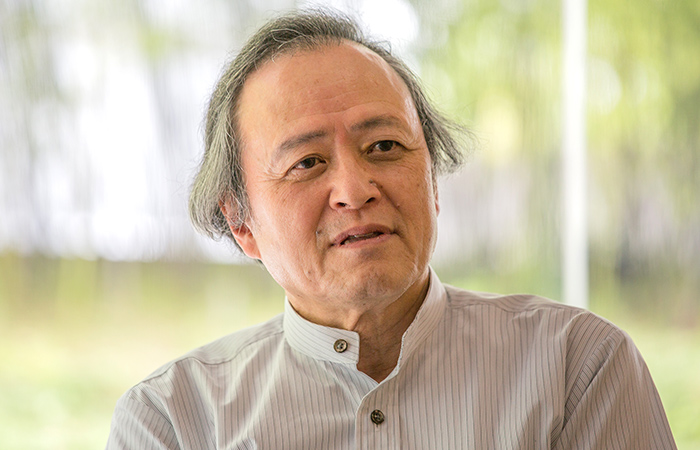

発生生物学・

分子生物学近藤

寿人

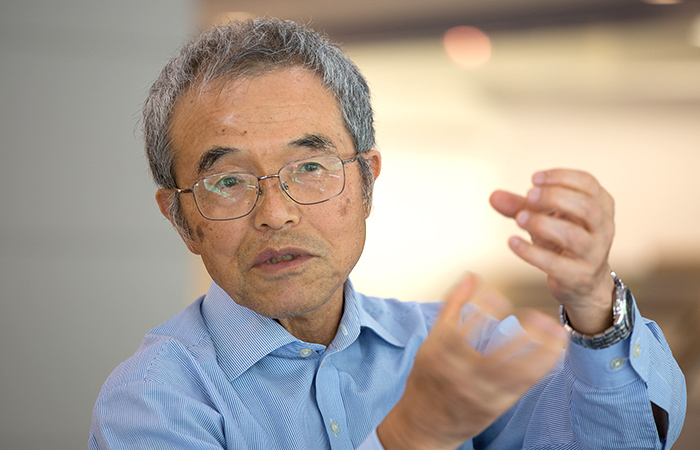

細胞生物学・

分子生物学永田

和宏

生化学・

分子生物学吉田

賢右

どの子も、成長の初期に、必ず「なぜ?」という問いをくり返す時期をもっている。世界が不思議に満ちているからである。だが、次第にその「なぜ」は日常の惰性のなかに埋没し、忘れられ、顔を見せることが少なくなる。だが、科学は「なぜ」という問をもつところからしかスタートしない。私はJT生命誌研究館を「問いを発掘する場」だと考えたいと思うものであるが、この鼎談のなかで、3人が一致したのもその点だっただろう。

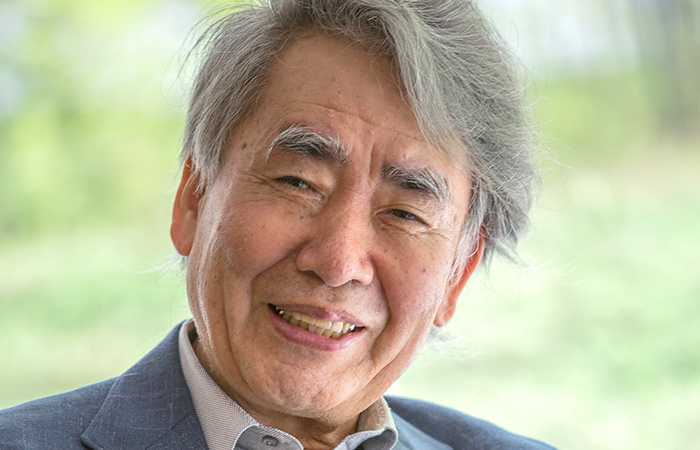

今回、顧問として来ていただくことになったお二人は、サイエンティストとして私が心から尊敬できる方々である。そんなお二人の顧問と、これからの生命誌研究館のあり方をともに模索していけることに湧々とした期待を抱いている。(永田和宏)

1. 生命誌研究館のこれから

前回の対談で、中村桂子名誉館長から生命誌研究館のこれまでのこと、そしてこれからへの期待を伺いました。今回はそのお話をうけて、僕が研究館の顧問としてお招きした吉田賢右さん、近藤寿人さんと三人で、研究館のこれからについて語り合いたいと思います。

初めて、中村さんとじっくりお話をさせていただいたのは、東日本大震災のあった2011年で、やはり季刊「生命誌」の対談でした。その時のテーマが「遊ぶ」というので、僕が遊んでいるように見えたかな?と笑いましたが、対談では、生命の本質としての「遊ぶ」、つまり生命システムは機械と違って、遊びや柔軟性があるからこそ38億年も存続したということを考えました。その後、次期館長の打診を受けたのですが、僕は京都産業大学(京産大)で新しい研究所を立ち上げたばかりですぐには動けず、ようやくこの春に第3代目館長に就任しました。この大役をお引き受けするにあたって、信頼の置けるお二人の知恵者を顧問に迎えてトリオで館の運営にあたることにしました。今日はそのご紹介も兼ねての鼎談です。それでは、助さん、格さん、どうぞよろしく(笑)。

これまでは外から生命誌研究館を見てきました。ここでは研究対象として身近な小さな生きものを研究し、同時に、普通の研究所が真似できない質で、展示や出版、インターネットによる対外発信を積極的に行っていますね。生命誌研究館の英文名はバイオヒストリーですが、生きものが環境に適応し多様な種に分化し、あるいは消滅してゆくという歴史の入った生物学を研究者コミュニティーに、更に一般の方々に発信するという国内でもユニークなとても面白い活動をしていると思います。

私は分子生物学が専門ですが、生きものが今見る多様な展開をどうやって成し得たか、その歴史を知りたいと思っています。どんな生物種も、その起源と生成、発展、そして最後には消滅を迎えます。昔から興味を抱いてきた「進化」をそのようなスケールで理解したい。私が研究を始めた頃は、進化に関する考察は博物的、記述的なものが多く、とても解析的学問とは言えませんでしたが、今はそれができる時代です。生命誌研究館はそんな夢に具体的に取り組む稀有な存在です。私もここで、皆さんと交流しながら考えを深めていきたいと思っています。

私も専門は分子生物学ですが、この分野は構造的な理解と情報的な理解に分かれます。私は情報の切り口から、遺伝子やゲノムの理解を基盤として、動物の発生に関わるさまざまな現象の原理を明らかにしたいと研究を続けてきました。京都大学時代に、後にここの初代館長となる岡田節人(註1)の研究室で5年ほど助手をつとめました。当時の研究仲間も何人かは生命誌研究館で過ごした後、発展的に活躍しています。

私もこれまでは、外からこの研究館を眺めていましたが、吉田さんのおっしゃるように、ここはとても斬新な切り口でのサイエンスのあり方を目指されたところに独自性があると思います。研究館のミッションは、初めから、そして、おそらく今後も変わることなく、人間と自然との関わりを科学することにあります。科学を専門家の中だけでなく一般の方と共有することにもなるという、独特のアプローチで時代を切り拓く場として、これまでの四半世紀に、生命誌研究館のブランドを確立されました。ほんとうに素晴らしいことだったと思います。

今後も、研究館が最初に目指したその姿勢をさらに推し進めるべきではないでしょうか。活動の中心は、プロの研究者がバリバリ研究を深め、生の科学を一般の方にお伝えするところにあります。決して、科学をわかりやすくするために曲げることなく。

研究は、わかればわかるほど単純に、本質を理解すればするほどわかりやすく語れるものですからね。

優しい言葉で大事なことは伝わる。大学生を相手にできるはなしを、小学生向きに語り直しても、細かいことを言わない代わりに直感に訴えるだけでその本質は変わらない。優しく語るというのはレベルを落とすことでなく、いかにエッセンスを伝えるかです。この研究館の研究者はその技を鍛錬する機会を得るので、とてもいい経験になる。研究の本質をいかに魅力的に語るかと研鑽することは、研究の質を深めることにもつながります。研究者にそういう機会を与える素晴らしいしくみがここにあります。

これまで研究館は、初代館長の岡田節人さん、そして2代目館長の中村桂子さんを始め、まず何よりも人が魅力的で、同時に、人を大事にしてきたという印象が強いですね。岡田先生が僕の大学院の博士論文の主査で、先生に助けられたエピソードは前回の対談でもお話ししました。直接、岡田先生の指導を受けたわけではありませんが、私の主任教授だった市川康夫先生が岡田先生と同じ研究班だったこともあり、市川先生を通じて、岡田先生とのミーティングやディスカッションの様子、数々の武勇伝を聞いて、憧れと親しみを感じていましたので、その先生が始めた生命誌研究館って、どんなところだろう?と興味を抱いていました。僕自身の専門は研究館で扱うテーマとはやや異なるので、館長を引き受けるにあたり、吉田さん、近藤さんを顧問に迎えてタッグを組もうと考えたのです。生命誌研究館には、現在に至る長い歴史がある。そこに何か付け加えられるものがあるかどうかを確かめながら進みたいと思っています。

2. 「自然の中の人間」を問うアゴラ

生命誌研究館には「自然の中の人間」という大きなテーマがあり、そこには、研究者から見た自然界も、人間社会の中の研究者も含まれます。研究部門と表現部門があるのはそのためで、この両面の特徴を大事にしたいですね。

研究館の中に入ってセミナーなどの日常に触れると、ここはいい仕事をしているなあと思います。近頃の目立った研究成果は大型プロジェクトが多く、研究資金の少ない地方大学などは苦労していますが、ここでは、それぞれ個性的な仕事ができています。小さいけれど研究機関として高いポテンシャルがあるので、研究者コミュニティで、学問の方向性なども提案していけるのではないかと思います。

研究者コミュニティの中でどういうスタンスで発言するか。研究館にとって、大事なところですね。

これまで私は、ATP合成酵素による細胞のエネルギー供給のしくみを探ってきました。研究すればするほど、どうしてこんなものが存在しているのかという思いが深まるのです。信じられないほど精緻な分子装置をバクテリアから人間まであらゆる生物が備えている。いったいどのようにして、このように洗練された、とても小さなものができあがってきたのかを知りたいですね。生命誌という視点から、細胞の中の分子の振る舞い、細胞、さらに細胞が集まった個体、種と、さまざまなレベルの現象を集め総合的に生命を理解し、そのようなビジョンを是非、学会などでも訴え掛けたいですね。

専門性にとらわれると、どうしても発言する領域が狭まってしまう。そうならない好例の一つに、今回のコロナ禍での、山中伸弥さんの活動があると思っています。彼はノーベル賞受賞者として科学者の使命感に基づき、非常事態の中でとても積極的に発信しています。彼はウイルス学者ではないので、従来なら、専門外のところにしゃしゃり出ていろいろ言うのは無責任だと非難される。でも、今はそういうことを言っている時代ではありません。

研究館には、研究者と社会との接点に加え、表現の部門があります。研究と表現の2つの部門、それぞれがプロフェッショナルとして活躍しながら、極めて近いところで日常的に交流できるという、他にないしくみがここにはある。表現部門の方々は、例えば一般の来館者の方々と接する他、多様な社会との接点をおもちのはずです。その感触から研究者へ意見したり、同時に来館者から、例えば、組み換え農作物の話題が出たときなど的確にコメントして欲しいと思います。それを目指して、私が研究者向けに企画している組み換えDNAと動物実験の講習会に、学生や表現部門の方々もお招きしています。そんな風に、研究館の中でいろいろな立場の方々が学術的に正しい理解と活発な交流をもち続け、それが、外へ向かって、良質の知的交流を生み出す分散クラスターとして働く力となることを期待しています。

生命誌研究館には〈知のアゴラ〉としての役割があると思っています。個々の研究者は、一般の人々に発表したくても、どのようにすればそれが広く社会に浸透するかというメソッドをもちません。研究館にはこれまでの歴史と実績があるので、例えば新型コロナウイルスと人間社会という現在の問題など、これが重要だというテーマに焦点を絞って力を発揮すれば、広く発信できると思います。ここへ来れば、いろいろな角度から専門知に触れられる。そんな役割を強めていくことがこれから大事だと思います。研究館はこれまでの四半世紀に、ゲノムを中心に発生、進化、生態系を読み解き、知見を集めて「人間も生きものであり、自然の一部である。」という総合的な理解を一般の方々とも広く共有することで、その地固めをしてきたと思います。今ここにあるポテンシャルをどのように展開するか。次のテーマ選びも皆でこれから話し合っていきたいと思っています。

3. 「なぜ?」を3回発すると

季刊「生命誌」の中でも、私は若手研究者の記事が好きで、いつもそのような人材をどうやって探してくるのだろうと感心しています。そのような取材先の研究室には、まだメディアに出ていない先端の仕事が進んでいることが感じられ、想像するだけでワクワクします。舞台芸術などと同じで、生の声に力がある。演劇も、戯曲を読んでわかることと、舞台を体験することには大きな差があります。そのような研究現場から生の声を集めて、プロもアマもここに来て良かったなと思えるような催しを企画できれば面白い。

わかっていることを皆に均等に伝えようとするのでなく、何がまだわかっていないのかということを、いかに気づいてもらうかが表現の鍵じゃないかな。皆が知りたいと思うのは、やはり、それぞれの人が、何かをわからないと思ったときで、今のコロナもそう。わからないから知りたいと思う。

それは科学の原点ですね。

一般の方に研究を語るとき、私はいつも聞く方に「なぜ?」という言葉を3回発してくださいとお願いするのです。例えば、細胞の中でエネルギー通貨ATPがつくられ、循環するしくみをお話しすると、皆さん感心してくれます。そのとき誰かが手を挙げ、「なぜそんなものができたのですか?」と聞く。私は、バクテリアから動物まで共通のしくみなので、進化のごく初期に発生したようだと苦労しながら答える。すると、その人はもう一回手を挙げて、「では、なぜそんなものが発生したのですか?」と聞く。そうやって「なぜ?」を3回発すると、そこはもう学問の最前線です。

なぜを3回発すれば、どんな科学者も答えに窮するというのは、吉田さんの名言で、僕も『知の体力』(註2)の中で紹介しました。生命誌研究館は、単に知識を得るために来てもらうというのではなく、「問いを発掘するために」こそ来てもらいたい。展示の解説も、ただ丁寧に教えるのでなく、「ここはわかりません、なぜでしょうね?」という問い掛けが大事ですね。

例えば、人類進化学はこの15年ほどで大きく変わりました。ネアンデルタール人などの発掘された骨でゲノムが解析できるようになり、また現生人の地域集団のゲノム解析も進み、人類進化論が精密に検証され、新たな理解が拓けたからです。でも日本はその分野でとても遅れてしまいました。時には、急展開しそうな分野のシンポジウムを催すなど、今後の研究の方向を示唆するような活動もできたらいいと思います。

残念ながら、日本の科学力は落ちています。それは教育がわかっていることを教えることに終始しているから。教育が「なぜ?」という問いを発生させる場になっていません。「問い」は、自らの能動的な経験から湧き上がるもので、その力が引き出されるような場をいかに経験してもらえるかと考えると、研究館のオープンラボなどの催しには大きな可能性があると思います。「面白かった」で満足せず、3回「なぜ?」と聞かれて研究者が小学生に降参したと思える、そんな機会を増やしたい。大人より子どものほうが素直です。子どもが聞くと、一緒に来たお父さんもつられて、忘れていた昔のワクワク感を思い出したと……。そういう一つひとつの経験が、一見、些細なことのようで、実はとても大事です。

質問に、いい質問も悪い質問もないというのが私の持論で、学生にもそう言い続けてきました。誰でもいつでも知りたいと思ったらそれを聞く、それでいいのです。お陰で、私の研究室の学生や卒業生たちは、学会などでも、よく質問をすることでとても目立っています。うれしいことです。

そして質問されたら、その問いを一緒に面白いと思う- そこから道が開けると思う。Yes, No でなく、答える中身如何よりも問われたときに世界観を共有して伝える。その姿勢が大事です。

研究者は、事実を伝えるだけでなく、なぜそのことを面白いと思って取り組んでいるのか、その「なぜ」を、自らの思いとして伝えることが大事です。研究は、まず自分に驚きと感動を与えなければ続けられないし、それを伝えられなければ誰にも科学の面白さは伝わらない。海外の研究者はそれがとても上手です。本来、科学も舞台芸術やスポーツのように皆をわくわくさせられるもののはずで、それにはファンをつくることが必要です。音楽や演劇やスポーツを観賞するのと同じように科学を文化の一つとして人々に受け入れてもらう努力をしなければならないでしょう。生命誌研究館のファンが増えるのは、生命誌のためでなく、科学への接触を促すという点からもとても大切ですね。若い研究者は自分の仕事に没頭して欲しいので、ちょうど今ここにいる3人のような歳まわりの者がやるべきことじゃないかと思っています。

研究者にとって、どのように「問い」を立てるかは、場合によって大きなリスクを負いますし、ある意味ではその「問い」の質やレベルが研究意義を決める。そのためには、年齢とは無関係に、真剣に問い掛けた場数が必要です。

科学の最も面白い部分がどこにあるかと言えば、それはディスカッションに尽きると僕は思っています。誰でも、自分が見つけたことは面白いと思うけれど、人が見つけたことを自分が見つけたことのように面白いと思えるかどうか。それは案外難しいことで。僕は、君が科学者に向いているか、なれるかどうかは、他人の仕事を自分の仕事として面白がれるかどうかにかかっていると言い続けています。だから、京大でも京産大でも、僕の研究室では、「お前らやめてしまえ!」って年に1、2回、僕が爆発することがあった。それは質問が出ないときね。人の仕事に興味をもつことと、自分の仕事の面白さを人に伝えることは表裏一体です。

研究者に限らず、誰もが「なぜ?」という気持ちを、子どものときのままずっともち続けたいと願う。何かを伝える側、伝えられる側の双方に欠かせない大事な資質ですね。

世界を与えられるがまま受け入れるのでなく、なぜそうなっているのかと疑問を抱き、因果律や合理性で理解しようとするのは、人間の本性ではないでしょうか。合理的に理解すればある程度予測ができ、そのことが生存に有利にはたらくでしょう。物理学の法則がわかれば、物体の運動の軌跡を予測できるように、台風の進路も予測できます。予測ができれば、それに対応した行動ができます。科学は予測して行動する能力を私たちに与えてくれます。

4. 問いは尽きることがない

いかに魅力的な研究ができるか、同時に、いかに魅力的なものとして科学を享受できるか。その鍵は、どのような「問い」をもつかであり、近藤さんもおっしゃったように研究者も小学生も「なぜ?」と問う心は一つです。吉田さん、近藤さんのこれまでのお仕事で、どのようなわくわく感が、研究の原動力となったのか、ここでもう少し具体的にお聞かせください。

私の研究を支える一番の「驚き」は、やはり細胞がATP(アデノシン三リン酸)という分子をエネルギー交換の場で使える通貨として、あらゆる場面で活用しているということです。細胞は、遺伝情報を伝えるとき、DNAだけでなくRNAも使っていますよ。でもエネルギー交換に使っているのはどんな生きものもATPです。今のところそれ以外のしくみは見つかっていません。ATPをつくり、消費し、循環するしくみはどうやってできあがってきたのかを知りたくて研究を続けてきました。この酵素は、例えば、細胞膜に埋め込まれている部分と、ATPを合成する活性をもつ部分が取り外せる構造になっているとか。ATP一つを合成するにも幾つものステップが必要だとか。まず酵素に貼り付いた分子ADP(アデノシン二リン酸)に対し、どのように新たなP(リン酸)が反応することでATPとなるかなど。一つととつの事実が明らかになるたび、そこから次の仮説を立て実験する。予測は外れたり当たったりで、ついに真相にたどり着いたとき、「そうだったのか!」と膝を打つ、そこに感動があるわけです。

研究は一歩一歩が驚きですね。

ここまでわかった。では次、では次と進み、究極はATP合成酵素の働く原理は「回転」だという発見です。そもそも私は、その説を否定する立場で「生物界に回る機械なんかどこにもないじゃないか。タンパク質が回るわけがない」って主張していました。だって車輪で走る動物も、プロペラで飛ぶ鳥もいませんよ。でも議論の末、回転実験をしたら、本当に酵素タンパク質が回っていると実証された。感激しましたね。学問は面白い。

さらに、その回転は水素イオンの動きによるもので、では、水素イオンは軸をどうやって回すのか?同じくATP合成と言っても、生きものによって効率もいろいろ、その多様性は回転という共通のしくみからどうやって生み出されるのか……。問いが尽きることはありません。ATP合成酵素に注目して、調べれば調べるほどよくできたものだと感心します。私は当初、この酵素は単純なものが徐々に洗練されて行ったと予想し、原核生物のATP合成酵素を調べたところ、既にこのしくみは非常に洗練された形で完成していたことがわかった。いったいどうやってこんな巧妙なものが出現できたのか、それは依然として謎で、そこにはきっとまた新たな驚きがあるのだと思います。

私の驚きの原点は、何と言っても「発生の不思議」です。なんで赤ちゃんって生まれるの?しかも、どうして自らぐんぐん成長して行くことができるの?って、当たり前と思っている日常の中に「驚き」が無尽蔵にある。私自身は素朴に、子どもの頃からそれが不思議でなりませんでした。大学院を終えてアメリカで研究員をしていた頃、発生を遺伝子のはたらきとその調節から解析できるようになってきました。それは非常に大きな時代の転換点でした。私も当時の例に漏れず、単細胞の大腸菌で遺伝子クローニングの実習から始めましたが、やはり研究の先端に触れたいとアメリカに渡っていた数年間に、自分の所属ラボのある同じ建物で制限酵素が生成されたぞとか、隣の建物でイントロンが見つかったぞとか。幸いにも帰国に際して発生生物学のポジションが得られました。最初にお話しした岡田研です。私はそれまでに、遺伝子クローニング技術とは別に、自分で発生生物学の古典的な論文を読んでいました。原著論文は、各々の研究者が現象に挑んだ戦いを生々しく肌で感ずる、発想の宝庫です。

近藤さんはかなり早熟な人で、学部生のうちからオリジナル論文をどんどん読んでいたらしい。希少な方ですよ。

昔は論文の数は少なかったから。初めて動物細胞に自分がクローニングした遺伝子を導入したとき、それは水晶体のタンパク質の遺伝子でしたが、狙った水晶体だけで、その遺伝子がビシッと働くことを実験で確かめることができて、これなら徹底的に問題を掘り下げることができると思いました。遺伝子の発現をその上流で調節する転写因子の研究におのずから向かいましたが、これは世界的な潮流でもありました。ただし、転写因子の作用と細胞分化を統一的に説明する答えを得るまでには、これも吉田さんの場合よりも長く10年かかりました。転写因子が具体的にどのように発生を制御するのかを、すべての場合で検証をすることは不可能だから、ある事例からできるだけ一般性のある原理を引き出せるような研究をする。

ちょうどゲノムがわかってきた頃ですね。

さまざまな遺伝子がどのように働き、どのような過程を経て個体を形づくるのかをゲノムレベルで知りたいですね。やってみると、古典的発生学の時代から言われている現象は確かに存在します。けれども遺伝子組み換え技術も、蛍光タンパク質GFPによる観察技術もなかった時代の実験や観察による解釈は、往々にして違うことが多く、その辺りを実験事実に基づき、分子の言葉、個々の細胞の振る舞いから解釈したい。とても複雑だけれども大変に美しい個体発生という現象がいかなるものか、その先端の理解をいかに正しく、皆さんに伝えるか?更にその先を開拓して行く研究者に刺激を与えるか?それが私の活動です。

5. 理屈に合わない世界へ

生命誌研究館は、すっきりした体系を伝えようと思わないことが大事ですね。つまり、科学とは明晰で美しいものであるという形で示そうすると、そのとき理屈に合わない部分、未知の部分が捨象されてしまって面白くない。お二人の話にもあったように、研究ってほとんど失敗ばかり。でも予想どおりの結果でなく、失敗の中にこそ発見がある。吉田さんが、酵素が回るはずはないと思っていたのと同じく、僕も、細胞内でタンパク質合成の際に介添え役となる分子シャペロンHSP47を発見したとき、これを三つぐらい重なった失敗の中から見出だしたわけです。しかも、コラーゲンに特異性をもって、コラーゲンの生合成だけを助けるという新しい機能をもった遺伝子だったために、従来のシャペロンの概念に当てはまらず、最初の頃は、誰も信じてくれませんでした。失敗して、なぜ失敗したかと考察を重ねていく過程で、新たな局面に出会うのです。今の学生たちは、次につながるような挫折や失敗を味わっていないようで心配だね。

昔と違って、自分の思いどおりにならなくても、がまんしてしまうんでしょうかね。

今の若い学生たちは、「どうせ自分は何者でもございません」という意識が強い。僕らは若い頃、偉人伝を読んで育った世代で、キュリー夫人や、エジソンなどを読みながら、ひょっとすると自分もああなれるかもしれないと思った。でも今は、偉い人は、自分とは別世界の人だという思い込みが強い。今の学生たちの無気力さの原点にこれがあると思うのです。京産大で、「僕たちが何者でもなかった頃の話をしよう」(註3)という講演会を開いたのはそのためで、今、有名になった人たちも、君たちと同じように、何をやったらいいかわからず、お先真っ暗で悩んでいたんだということを伝えたかったのです。人は、成功体験を語られてもついて行けないけれど、自分と同じ失敗をして落ち込んでいる、そんな自分と同じだという視点があると共感できて、学生は力をつけるんですよ。

あれは本にもなって、続編も出ましたね。

おかげ様で再販を重ねて評判もいいようです。誰でも、人に話しをするときは、自分の経験の中でも良かったこと、面白かったことに触れるけれど、苦しんだ部分ってなかなか出せないものです。でもそこが大事です。科学の話も同じで、こんなことさえまだわからないとか、どうやったら解けるのか悩んでいるというような話が出てくると面白い。今、僕が関わっている新学術の研究班では、DNAからRNAへ、そしてタンパク質へという従来の常識が通用しない世界に向き合っています。説明する側もまだよくわからない現在進行形のフロンティアに触れれば、科学がより身近になると思います。

生きもの研究の世界では、「あの人は頭がいいね」と言われたら、ばかにされたと思わなくてはいけません。褒め言葉でなく、大したことをやっていないという意味になる。物理学や数学の世界の聡明さが通用しないのが生きもの研究の世界なので、頭が良くて先が読めてもうまくいくとは限らない。失敗から大発見が生まれるのが生きもの研究の面白さでもありますね。

論理的整合性では済まされない世界ですね。

予想外だらけ、まったく理屈に合わない世界。ゲノムは無駄だらけ。遺伝子の中にイントロンが見つかったときはびっくりしました。あんなに無駄なこと誰一人予想できませんでしたよ。頭のいい人ほど見逃します。生きもの研究の実に楽しいところだなと思います。

同感です。

そういうところに生きものの科学の本質がありますね。

写真:大西成明

鼎談を終えて

科学研究がこれほど切実に、これほど広範な人によって求められたことは私の知る過去にはなかったように思います。昨今、科学研究の達成が私たちの、言葉通りの命運を左右することがじかに感じられます。新型コロナの流行です。また、社会(市民、学界、国家)が事態に対してどれほど広く深く科学的に検討できるのかも目撃しつつあります。生命誌研究館が、ささやかながら、科学研究に対する理解の普及に努める意義を感じます。

1944年群馬県生まれ。東京大学理学系研究科博士課程修了。自治医科大学助手、東京工業大学助教授・教授、京都産業大学教授、同シニアリサーチフェローを経て、現在は生命誌研究館顧問。

<関連リンク>

・季刊「生命誌」67号サイエンティスト・ライブラリー「ATP合成酵素がまわる不思議」

・吉田ATPシステムプロジェクト「ナノサイズのモーターが創る「生命」」動画(科学技術振興機構/JST)

生命誌研究館は、社会と生命科学のインターフェースの役割をもつ、他に例のない組織として評価されています。その役割をどのように強化して行くのかが今の課題でしょう。当館で行われる研究を例に、生命科学の多様な最前線を皆さんにお伝えすること、社会の中での生命科学の存在を強化すること、そのほかさまざまな役割があります。いずれの場合にも、個性的で深い問いに発した研究が当館で行われ、それを基礎として館員がそれぞれの担当のプロフェッショナルとして活躍することが大切だと思います。

1949年福岡県生まれ。京都大学大学院修了。ウィスコンシン大学研究員、京都大学助手・助教授、名古屋大学教授、大阪大学教授、京都産業大学教授を経て、現在は京都産業大学総合学術研究所員、生命誌研究館顧問。

<関連リンク>

・季刊「生命誌」77号サイエンティスト・ライブラリー「転写制御によって開かれる発生のプログラムを探して」

・近藤誘導分化プロジェクト「命(いのち)が形をつくるとき」動画(科学技術振興機構/JST)

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)

.png)