TALK対話を通して

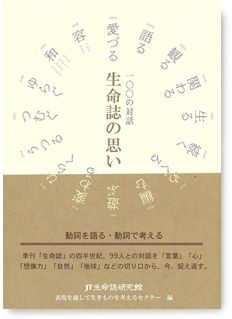

100の対話

『生命誌の思い』

動詞を語る・動詞で考える

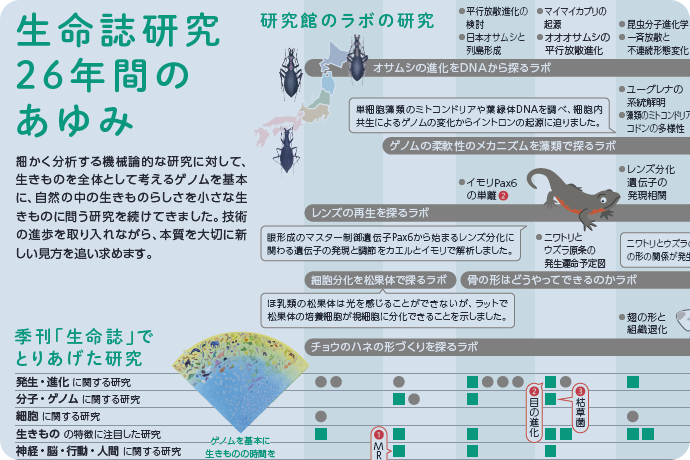

季刊「生命誌」では創刊以来、生きもの38億年の歴史と関係を知る研究(発生、進化、生態系)を基盤に

「生きていること」を大切にする社会の実現を求めて、さまざまな分野の専門家と語り合いを続けてきました。

生物学、哲学、人文学、芸術、数学、宇宙物理学などで活躍する99人の方々との対話を、

今、振り返ると、「人間は生きもの、自然の一部」という生命誌の考えが、人間文化の共通基盤として見えています。

「生命誌の思い」を語り合う中では示唆に富む数々の言葉が交わされました。

対話の中で指摘された課題の多くは、これからも考え続けなければならない宿題であることに気づかされます。

創刊100号では、「生命誌の今、そしてこれから」を考える大事な拠り所として、

創刊号(1992年)から99号(2018年)までの対話を読者の皆さんとともに振り返りたいのです。

その拠り所として99人の方々との対話のエッセンスを抽出し、一冊の本(WEB・BOOK)にまとめました。

「言葉」「心」「想像力」「自然」「地球」などのテーマで章を立て、四半世紀に及ぶダイアローグの蓄積が、

今、交わされる言葉として立ち上がってくるような読み物になるよう心掛けました。

是非、ダウンロードしてお読みください。そして、生命誌のこれからを展開する仲間としての声をお聞かせください。

本書の概要

1生命誌とは何か

-

野家啓一(科学哲学)

-

故・藤澤令夫(ギリシア哲学)

-

西垣 通(基礎情報学)

-

西垣 通(基礎情報学)

-

勝木元也(分子生物学・発生学)

-

港 千尋(写真家・批評家)

-

石原あえか(ドイツ文学)

-

赤坂憲雄(民俗学)

-

山口仲美(日本語史)

- 中村

- 神話や昔語を読んでいると、その想像力、直観力に驚くことがあります。多くの神話に科学と重なる語りが見られますでしょう。

- 赤坂

- 『古事記』では、性と死は対になって現れます。生きものも単細胞の時代に死は無いのですよね。DNAに書かれた生命の歴史が、神話として語られているのではないかと思いたくなりますね。

(「神話と生命誌」より)

2言葉が生み出すもの

-

故・今道友信(美学・哲学)

-

川田順造(文化人類学)

-

故・大岡 信(詩人)

-

黒田杏子(俳人)

-

永田和宏(歌人・細胞生物学)

-

長谷川 櫂(俳人)

-

小澤俊夫(口承文芸学)

-

小野和子(児童文学・みやぎ民話の会)

-

上橋菜穂子(作家・文化人類学)

-

末盛千枝子(児童文学編集・出版)

- 中村

- 人間を他の生きものと区別するものは、やはり言語だろうと思うのです。

- 赤坂

- そのお考えにはまったく賛成です。言語の素晴らしさは、ないものを考え出すことにある。叫びや記号とは一線を画するものです。

(「涙は創造の源」より)

3心はどこにあるのか

-

茂木健一郎

-

佐々木正人

-

新宮一成

-

故・中田 力

-

河本英夫

-

大橋 力

-

酒井邦嘉

- 中村

- 脳科学者であり臨床医でもある中田さんは、脳という臓器をできあがったものとしてでなく、生まれてくるものと捉えていますね。

- 中田

- どのように脳がつくられるかが明らかになるにつれ、情報の自己形成の過程で生まれてきたものこそが、心理学者の言う「心」だということがわかります。

(「ポリアの壺」より)

4先人の知恵を学ぶ

-

梶田真章

-

渡辺 浩

-

田中優子

-

佐々木丞平

-

今橋理子

-

芳賀 徹

-

石 弘之

-

隈 研吾

-

松岡正剛

-

髙村 薫

- 中村

- 江戸の博物学は、絵と言葉を重ね合わせて自然をみごとに表現しますね。

- 今橋

- ええ。「画」という字は、旧字体では「畫」で、日本には「書画」という言葉しかなく、文字を書くことと絵を描くことを分けていませんでした。

(「お互いごくつぶし」より)

5自然の中で暮らす

-

湯本裕和

-

今森光彦

-

大友直人

-

志村ふくみ

-

印東道子

-

土井善晴

-

長谷川逸子

-

伊東豊雄

-

伊東豊雄

-

末盛千枝子

-

新宮 晋

-

崔 在銀

- 土井

- 和食は一本の丸木から仏を掘り出すようにして、既にあるものを掴むのです。自然の作用と自分が一体になる「おかげ様」の感覚です。

- 中村

- 自然への驚き、素材への信頼を持ち、素材が持つ自ずと生成する力を引き出すという感覚ですね。

(「おのずから自然と和する」より)

6創造する想像力

-

岩田 誠

-

藤枝 守

-

鶴岡真弓

-

三浦雅士

-

中沢新一

-

遠藤啄郎/上田美佐子

-

細川周平

-

森 悠子

-

藤森照信

-

新宮 晋

-

舟越 桂

-

内藤 礼

-

樂 吉左衞門

- 中沢

- 星と太陽を見る古代の航海術や、神話の山と太陽の関係にはハーモニーという視点があります。地動説も、音楽や宇宙、調和のような、全体的な、とてもポエティックな理論でつくったものだと思います。

- 中村

- その感覚はとてもよくわかります。今も、よいお仕事をされる科学者は詩的な感性を持っていますよ。

(「詩的な科学」より)

7研究を表現する日常の場を

-

辻 篤子

-

故・金森 修

-

毛利 衛

-

石井健一

-

諏訪 元

-

杉原厚吉

-

大原謙一郎

-

杉浦康平

-

岩見雅史/小田広樹/和田 洋

-

西川伸一

- 中村

- 私は大原美術館が好きなのです。西洋絵画も、借り物でなく倉敷という町と一体となって明治以来の歴史をつくっていますね。科学を文化として表現して行く生命誌研究館がやりたい事と重なります。

- 大原

- 大原美術館は現在を第三創業期として位置づけ、館全体で試行錯誤をくり返しています。文化が消えてしまっては、日常も楽しくないし、世界も美しくないものね。

(「大原美術館」より)

8地球の生きものを知る学問

-

阿形清和

-

倉谷 滋

-

廣川信隆

-

坂井建雄

-

塚谷裕一

-

長谷部光泰

-

長沼 毅

-

中村義一

- 中村

- ヒトという対象を有限のものとして捉えていながら、それはわからないことだらけという点で、分子生物学と解剖学は同じですね。

- 坂井

- 人体は普遍性だらけ、多様性だらけです。とても大事なものだけれども、その瞬間にしかないものを、一人一人の身体が抱えているのだと思います。

(「博物学的な体験」より)

9私たちは地球に生きている

-

小平桂一

-

川上紳一

-

田近英一

-

鷲谷いづみ

-

湯本貴和

-

小林快次

-

関野吉晴

- 中村

- 科学は神話を否定して、皆が共有していた世界観を壊したのですから、今度は科学から世界観を提示すべきですね。

- 田近

- 宇宙や地球、生命の歴史を探る研究は、世界観を形成するものですね。なぜ地球にだけ海や生命が存在するのか。これらの問いは、すべてつながっていると考えられます。

(「亀が支える宇宙」より)

10自然の摂理を求めて

-

辻井潤一

-

吉永良正

-

金子邦彦

-

冨田 勝

-

ミクロとマクロの果て

故・小田 稔

-

佐藤勝彦

-

津田一郎

-

森 重文

-

大栗博司

-

蔵本由紀

- 中村

- クォークを考える時には、惑星運動のように摂動を適用できない。つまりグルーオンは、白和えのお豆腐のようなものですね。

- 大栗

- クォークはほうれん草、グルーオンがお豆腐ですね。和えられた状態が「強い相互作用」の世界で、これは既存の数学では解けません。

(「『白和え』の素粒子論より」より)

11岡田節人先生と「いのちの響き」を

-

筒井清忠

-

故・中川久定

-

故・杉本秀太郎

-

中村桂子

-

中村桂子

- 中村

- 今の科学は、わかるという言葉により大きな価値を与えていて、わからないことのほうが深いという価値を与えていませんね。

- 赤坂

- 学問でも芸術でも同じです。芸術をわかったってありますか。僕の本心は不可知論です。生命誌研究館は、わかることをごりごり追求することを目的としてはおりませんね。それだけ幅広いもの。心があります

(「わかるかわからんか」より)

- *各記事のタイトルは『生命誌の思い』の編集時に新たに立てた言葉です。原文の対談タイトル・掲載号は本文各記事の末尾に記しました。

- *各記事の冒頭に、タイトルとともに対談のゲスト名を記しました。ホスト役は、一章から十章は中村桂子(JT生命誌研究館館長)、十一章は故・岡田節人(JT生命誌研究館前館長)です。

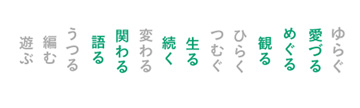

動詞で考える生命誌

生命誌では生きものの本質を知る切り口となる動詞を探し、

毎年活動のテーマとしてきました。これらの動詞を出発点

として記事を巡る表現です。生命誌の活動の広がりと、

独自の視点でのつながりが見えます。

生命誌アーカイブをひらく

生命誌アーカイブをひらく季刊「生命誌」のこれからに向けて

皆さまの声をお寄せください!BRHメールマガジン

毎月1、15日に生命誌研究館の催し、

ホームページの更新情報、刊行物「季刊・生命誌」の情報などをお届けします。

下記フォームよりお申し込みください。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)