検索結果を表示しています。(824 件の記事が該当しました)

Essay

生き物と数

上野健爾

1945年熊本県生まれ。東京大学理学研究科博士過程修了後、同大学助手、京都大学理学部講師、助教授、教授を経て96年より同大学理学研究科数学教室教授。理学博士。複素多様体論を専門とし、著書に『デカルトの精神と代数幾何(増補版)』(共著、日本評論社)などがある。

キーワード

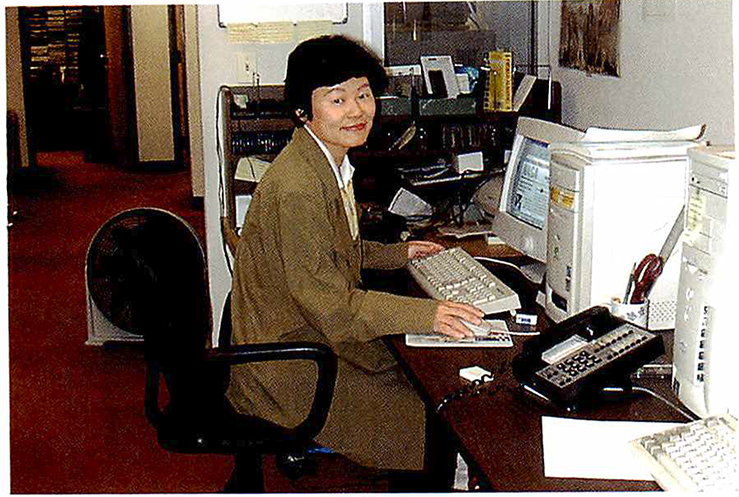

TALK

科学を伝える・受けとめる

辻篤子 × 中村桂子

1953年京都生まれ。76年東京大学教養学部科学史科学哲学分科卒業。79年朝日新聞社入社,科学部,アエラ発行室などを経て,97年8月からアメリカ総局員。89~90年,マサチューセッツ工科大学ナイト科学ジャーナリズムフェロー。

キーワード

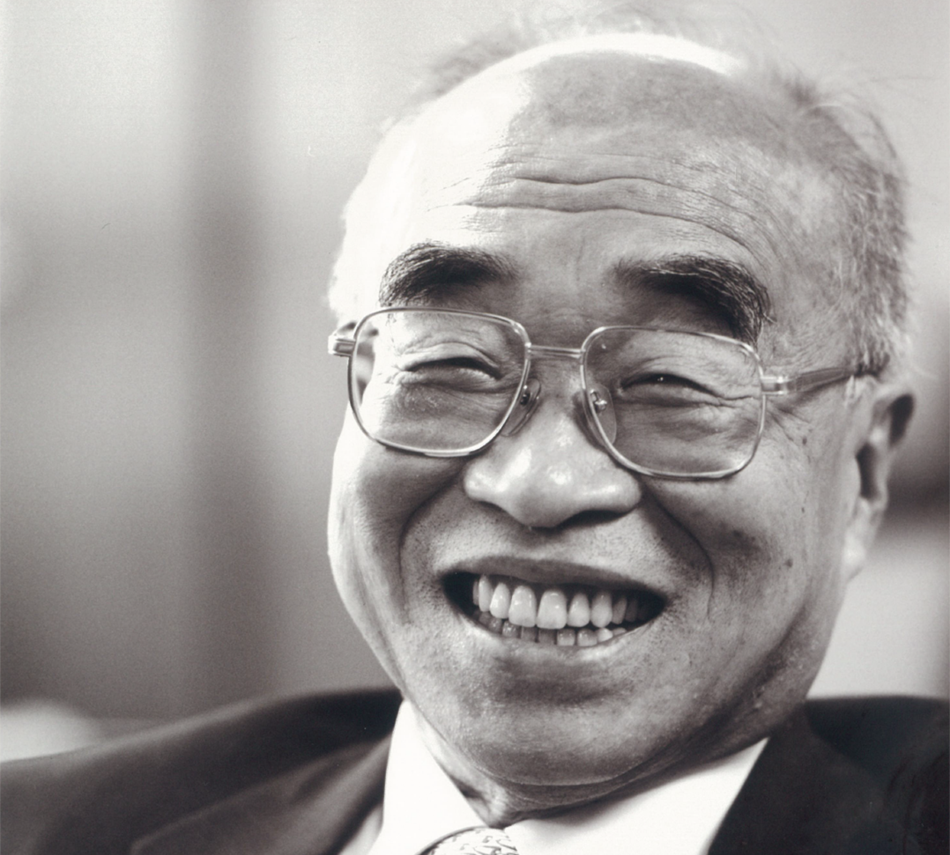

SCIENTIST LIBRARY

筋肉をめぐる闘いの40年

丸山工作

1930年東京生まれ。53年東京大学理学部動物学科卒業後、同大理学部大学院を経て、56年同大教養学部助手。62年理学部助手。65年教養学部助教授。72年京都大学理学部教授。77年千葉大学理学部教授。94~98年千葉大学学長。99年より大学入試センター所長。加えて、科学技術事業団さきがけ21「形とはたらき」総括として繁忙な生活が続き、自身の伝記執筆の予定がなかなか進まない。

Special Story

アリは仲間をどう見分けるか?

山岡亮平

1947年生まれ。京都大学大学院農学研究科博士課終了後、京都大学農学部助手、京都工芸繊維大学助教授を経て、98年より同大学教授(化学生態学研究室)。農学博士。82年ニューヨーク州立大学に留学。著書に『アリはなぜ一列に歩くか』(大修館図書)などがある。

Art

ニュートラルであること

小川泰生

1968年佐賀県生まれ。94年多摩美術大学卒業。細胞などを想起させる形態を描いたパラフィンワックスによる平面作品を中心に制作。インスタレーションも手がける。日本ブラジル修好100年展(サンパウロ)、フィールドワークイン 藤野(神奈川県藤野町)をはじめ、グループ展、個展多数。

キーワード

Gallery

レンズの向こうの生命の時間

山口進

1948年三重県生まれ。昆虫写真家、自然ジャーナリスト。大分大学卒業後、システムエンジニアを経て、現在フリー。「共進化」をテーマに世界中の昆虫、植物などを取材。著書に『クロクサアリのひみつ』(アリス館)、『五麗蝶譜』(講談社)ほか多数。

-

2025年

地球というわたしたち

-

2024年

あなたがいて「わたし」がいる

-

2023年

生きものの時間2

-

2022年

生きものの時間

-

2021年

自然に開かれた窓を通して

-

2020年

生きもののつながりの中の人間

-

2019年

わたしの今いるところ、そしてこれから

-

2018年

容いれる・ゆるす

-

2017年

和なごむ・やわらぐ・あえる・のどまる

-

2016年

ゆらぐ

-

2015年

つむぐ

-

2014年

うつる

-

2013年

ひらく

-

2012年

変わる

-

2011年

遊ぶ

-

2010年

編む

-

2009年

めぐる

-

2008年

続く

-

2007年

生る

-

2006年

関わる

-

2005年

観る

-

2004年

「語る」 「語る科学」

-

2003年

「愛づる」 「時」

-

2002年

人間ってなに?

-

2001年

「生きものが作ってきた地球環境」ほか

-

2000年

「骨と形 — 骨ってこんなに変わるもの?」ほか

-

1999年

「化学物質でつながる昆虫社会」ほか

-

1998年

「刺胞動物を探る サンゴの一風変わった進化」ほか

-

1997年

「花が咲くということ」ほか

-

1996年

「ゲーリング博士が語る 目の進化の物語」ほか

-

1995年

「生き物が語る「生き物」の物語」ほか

-

1994年

「サイエンティフィック・イラストレーションの世界」ほか

-

1993年

「生き物さまざまな表現」ほか

季刊「生命誌」に掲載された記事のうち、

多様な分野の専門家との語り合い(TALK)研究者のインタビュー(Scientist Library)の記事が読めます。

さまざまな視点を重ねて記事を観ることで、生命誌の活動の広がりと、つながりがみえてきます。

-

![]()

動詞で考える生命誌

生命誌では生きものの本質を知る切り口となる動詞を探し、毎年活動のテーマとしてきました。これらの動詞を出発点として記事を巡る表現です。生命誌の活動の広がりと、独自の視点でのつながりが見えます。

- PC閲覧専用コンテンツです。

-

![]()

生命誌の世界観

科学、哲学、美術、文学など多様な分野の記事を「生命誌の世界観」の上に置き、統合する表現です。「生きている」をさまざまな視点から見つめてみませんか。

- PC閲覧専用コンテンツです。

-

![]()

生命研究のあゆみ

日本の生命研究の基礎をつくった研究者が自らの人生を語るインタビュー記事(Scientist Library)を総合する表現です。先生方の研究人生と、分子生物学誕生からの生命研究のあゆみを重ねた年表から記事が読めます。

- PC閲覧専用コンテンツです。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)