生命誕生からおよそ40億年、この地球にいるすべての生きものは共通祖先から同じだけの時間を経てここにいます。人間もまたその生きものの一つです。ところが人間の活動は、多くの生きものの暮らしに影響を与え、中には種を絶やすほどの行いもありました。絶滅というと「恐竜の絶滅」のようにはるか過去の事件のようにも聞こえますが、実は今まさに絶滅しつつある生きものがいます。私たちが気づかない間に消えてしまった生きものも数多くいるはずです。紙工作「絶やすのはたやすい消えた動物」では、人間の些細な都合で絶滅してしまった生きものをつくります。いなくなってしまった生きものは取りもどせません。今、私たち人間も生きものとして自然のなかに生きるとはどういうことか、改めて考える時です。

1. フクロオオカミ

フクロオオカミは、オーストラリア大陸の南東に浮かぶタスマニア島に生きた大型の肉食動物です。背中に縞模様をもつことからタスマニアタイガーとも呼ばれます。「オオカミ」や「タイガー」など、哺乳類の食肉目の猛獣に例えられますが、「フクロ」とつくようにお腹の袋で子育てをする有袋類で、カンガルーやコアラの仲間です。雌のお腹の下の袋の中には4つの乳首があり、4匹まで子を育てることができ、尾の方から袋に出入りしました。雄にも陰嚢を保護する袋があり、雌雄ともに袋をもつのは有袋類でも珍しい特徴です。

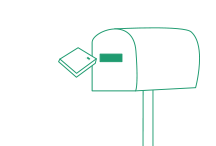

およそ4000年前のニューギニア島やオーストラリア本土の先住民の洞窟にフクロオオカミの姿が刻まれており、広い範囲で見られた動物であったことが伺えます。しかし、その後まもなく、フクロオオカミは本土から姿を消しました。文明の進歩による人の活動の変化 、エルニーニョによる気候変動のため獲物が減ったことが原因とされます。人類が持ち込んだイヌのディンゴとの競合により駆逐されたという説は有力ですが、南アメリカ大陸の肉食の有袋類が真獣類の捕食者の侵入によって絶滅に追い込まれたことのアナロジーとも 解釈されています。結果としてフクロオオカミは、現存するタスマニアデビルと共にタスマニア島の集団だけが生き延びました。 タスマニア島のフクロオオカミは、氷河期の終わり、タスマニア島がオーストラリア大陸から孤立した1万4千年前から、そこに暮らす先住民と共に暮らしていたはずですが、野生の行動の記録はほとんど残っていません。1803年には本土からヨーロッパ人の入植が始まりました。文字をもたないタスマニアの先住民は、入植者により排除され、その記憶はフクロオオカミが絶えるのを待たずして失われていたのです。

(図1) フクロオオカミが生息した地域

1808年オーストラリア人博物学者のジョージ・ハリスが、罠で捕らえた雄のフクロオオカミをDidelphis cynocephala(犬の頭をもつオポッサム)と記載しました。「鼻先から尾の先端までの長さは5フィート10インチ(約178cm)で、うち尾は約2フィート(約61cm) を占める。... 頭は非常に大きく、オオカミまたはハイエナに似ている。目は大きく丸く黒色で、これが動物に獰猛で悪質な印象を与える....」と説明しています。学名は、その後現在のThylacinus cynocephalus(袋を持つ犬で狼のような頭を持つ)になりました。

2.最後のオオカミ

入植者の手によりタスマニア島の利用可能な土地はほぼ全て羊の放牧地となり、生態系が崩壊し、狩猟民であった先住民の生活が奪われました。当然のように、肉食動物であるフクロオオカミの獲物も減りました。わずかな記録には、「フクロオオカミは、家族集団で岩場や洞穴に暮らし、人間には近づかず危害を与えられない限り攻撃することはなかった」とあります。入植者の家禽や羊を食べたという報告はありますが、彼らが置かれた状況を考えれば仕方のないことです。ヨーロッパのオオカミのように、大集団で大型の獲物を襲った証拠はありません。羊への被害は、むしろ初期の入植者が持ち込み野生化した野犬の仕業でしたが、矛先は在来種のフクロオオカミに向けられました。大きな口、黒い瞳、不気味な縞模様の動物は、凶悪な害獣と決めつけられたのです。オーストラリア政府は駆除を推進するため、1888年から1908年まで1頭につき1 ポンドの報奨金を支払い、2000頭を超えるフクロオオカミが殺されました。そのほかにも多数の懸賞金制度が設けられ 、1900年代初めにはすでに希少となっていました。そのため動物園、サーカス、博物館などへ高値で取引されることになり、捕獲が加速しました。さらに伝染病の流行が追い打ちをかけたといいます。最後のフクロオオカミは、1936年9月7日タスマニア州の州都ホバートの動物園で息絶えました。オーストラリアではこの日を「絶滅危惧種の日」と定めています。

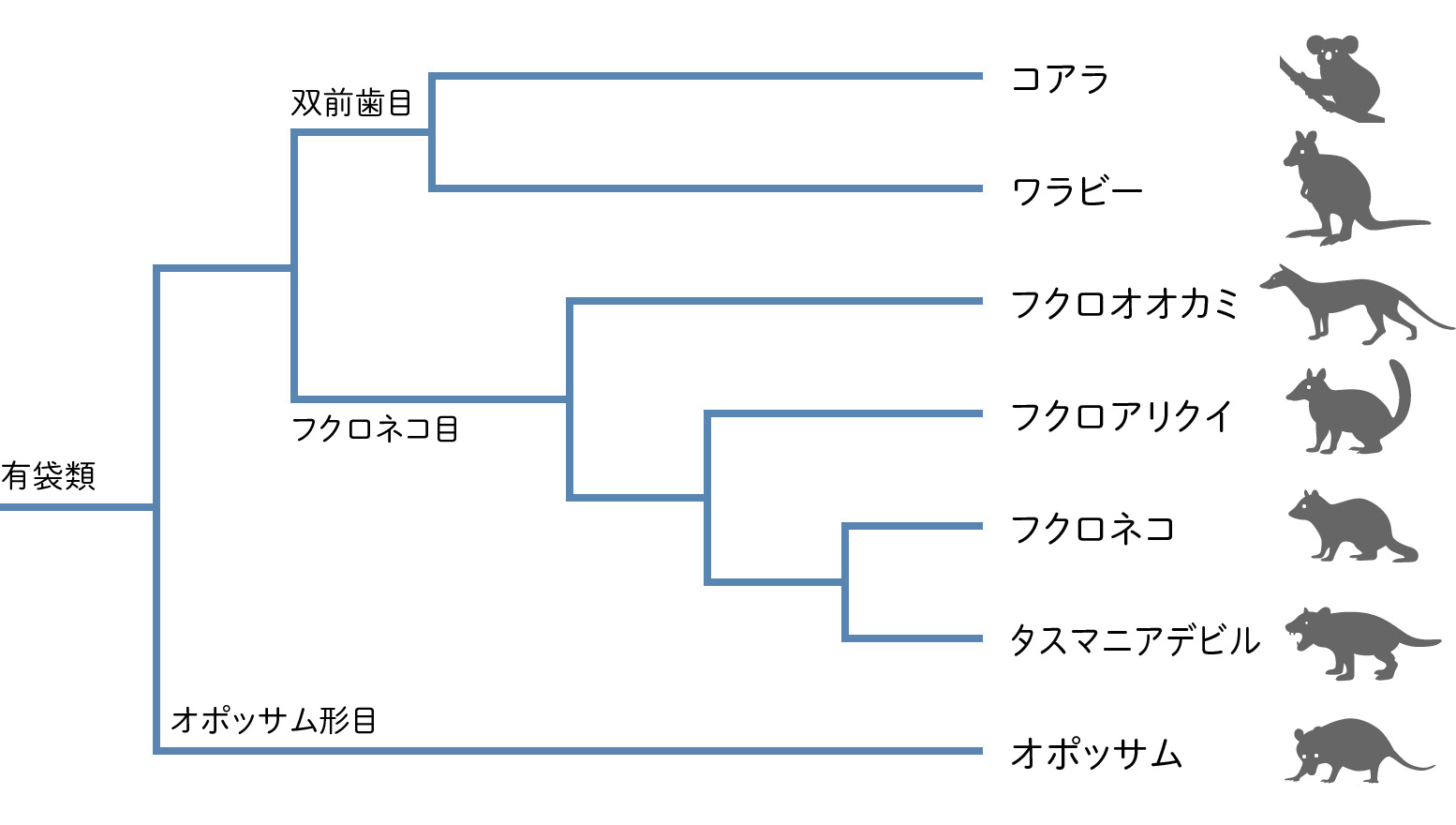

3. 有袋類としての位置づけ

世界に残るフクロオオカミの標本は、データベースに集約され、絶滅危惧種の理解や保護のための研究資源として利用できます。生存時の記録が乏しいので、生物学的な理解により実像に迫る試みが行われているのです。袋の中から得た幼体のアルコール標本から採取したDNAのゲノム配列が調べられ、現生の有袋類との系統関係が明らかになりました。現存する有袋類の中では、タスマニアデビルやフクロネコを含む「フクロネコ科」、およびフクロアリクイ(ナンバット)のみを含む「フクロアリクイ科」に近縁であることがわかりました。さらに詳しい解析では、フクロオオカミはフクロネコ科が多様化する前に、フクロアリクイ科との共通祖先から分岐していることもわかっています。また、タスマニアの集団が本土から孤立していた時期、数が減少して近親交配が進み、遺伝的な多様性が低下していたこともわかりました。多様性が減ると、感染症が流行れば皆が罹りやすくなります。人間の介入以前から絶滅の危機が忍び寄っていた可能性があったのです。

(図2)有袋類の系統樹(Feign CY 2018より)

4.収斂進化のしくみ

フクロオオカミは約1万2000年から現在に至る完新世における最大の肉食有袋類で、見た目は真獣類のオオカミととても似ていますが、有袋類と真獣類は、およそ1億6000万年前、恐竜が闊歩するジュラ紀には分かれていました。恐竜時代が終わりを迎えると、新大陸では有袋類が、旧大陸では真獣類がそれぞれに進化する並行進化がおきました。フクロオオカミと真獣類のオオカミが似ているのは、系統的な類縁関係ではなく、環境や生活が似ていると形態が似る収斂進化の結果です。近年の画像解析の技術の進歩に伴い、骨の形から類似性の分析が行われています。オオカミとの比較では、肉食に特化した頭骨の構造が、系統的に近い有袋類よりも明らかに似ていました。では、いつどのように似てくるのか。有袋類は、未熟な状態で生まれ、育児嚢である「袋」で離乳まで育つことが特徴なので、その後の成長に伴う肉食の行動で似てくると予想されました。しかし、実際にそれぞれの年齢ごとの頭骨を比較したところ、発生過程から鼻先の尖った成体の容貌まで並行して成長しており、行動に関わらず生まれつき肉食動物の共通性を表すことがわかりました。一方で、オオカミだけではなく食肉性の哺乳類と比較した研究からは、フクロオオカミは、オオカミやイヌよりも、ジャッカルやキツネなどの中型のイヌ科のグループに近いという結果がでました。四肢や体からは、走るのは得意でなく、獲物を追跡するよりは待ち伏せ型であり、自分の半分くらいの、ネズミやウサギ程度の大きさの獲物を狙う仲間に入りました。縞模様はカモフラージュに役立ったのかもしれません。また、オオカミのように大型の獲物を狙うには顎が弱く、待ち伏せ型で獲物を切り裂くネコの顎にも似ていませんでした。頭骨の遺伝子、脳の構造など収斂のしくみの解明が試みられていますが、有袋類の系統としての特徴が際立ちます。一方で、頭骨や脳の発生に関わる遺伝子の調節に関わる箇所が、オオカミと共通しているという発見もあります。有袋類として誕生し、小型の獲物を待ち伏せして狩る暮らしから肉食動物として独自の進化を遂げたフクロオオカミの姿が見えてきました。

5.生きているフクロオオカミ

最後のフクロオオカミが動物園で死を迎えた50年後の1986年、国際自然保護連合によって正式に絶滅種に指定されました。その一方で、野生にはまだ生き残っているのではないかという目撃情報が絶えません。しかし、今の時代でも明確な証拠画像などは得られておらず、1936年以降も生存した可能性はあるものの、すでに絶滅したと考えられます。また、詳細なゲノム情報が得られたことで、近縁の有袋類への遺伝子操作によって再生するという計画も挙げられています。しかし、過去を振り返れば、フクロオオカミの住む土地に羊を放ち、その被害の目の敵にして、たやすく絶やしたのが人間です。今更惜しむだけでは解決になりません。今まさに、人間の活動により自然が変えられ、気候変動が現実のものとなっています。これまで、共に暮らしてきた野生動物の行動にも変化が現れています。動物たちは環境に敏感であり生き延びることに必死なのです。人間は彼らとどう向き合えばよいのでしょうか。生きものと私たちがどう共に生きるのかが、問われているのです。

参考文献

The Thylacine Museum TM http://www.naturalworlds.org/thylacine/index.htm

Feigin CY, Newton AH, et al. Genome of the Tasmanian tiger provides insights into the

evolution and demography of an extinct marsupial carnivore. Nat Ecol Evol. 2018 2(1):182

Newton AH., Weisbecker V. et al. Ontogenetic origins of cranial convergence

between the extinct marsupial thylacine and placental gray wolf. Commun Biol

2021 4(1):51.

Rovinsky DS., Evans AR & Adams JW Functional ecological convergence

between the thylacine and small prey-focused canids. BMC Ecol Evo 2021

21(1):58

Brook BW, Sleightholme SR, et al.Resolving when (and where) the Thylacine went extinct,

Sci Total Environ 2023 877:162878

Feigin CY, Newton AH, Pask AJ. Widespread cis-regulatory convergence between the

extinct Tasmanian tiger and gray wolf. Genome Res. 2019 29(10):1648.

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)

.jpg)

.jpg)