PERSPECTIVE

地球と生きものをめぐる元素

1.安定な原子と壊れる原子

地球で見つかっている元素は100種類を超えます。物質を構成する原子の中には、元素としては同じ性質をもっていても、原子一個あたりの重さが他と異なるものが混じっていることがあるのです。同じ元素でも重さが異なる原子どうしを「同位体」と呼びます。

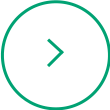

原子核は、陽子と中性子で構成されています(図1)。この2つの総和が原子の重さを表す「質量数」で、元素記号の左上に表記されます。原子の元素としての性質は陽子数によって決まりますが、重さが異なる原子は、その性質に影響を与えない中性子の数が違います。例えば2Hは、1Hよりも「重い」水素なのです。

私たちの体にもさまざまな原子の同位体が含まれています(図1)。生物の主成分である水と有機物は、炭素C、水素H、窒素N、酸素O、リンP、イオウSからなりますが、リンを除いて複数の同位体が存在するのです。他にも、生物に微量に含まれるカルシウムや鉄、その他の鉱物やガス状の元素にも同位体が存在します。

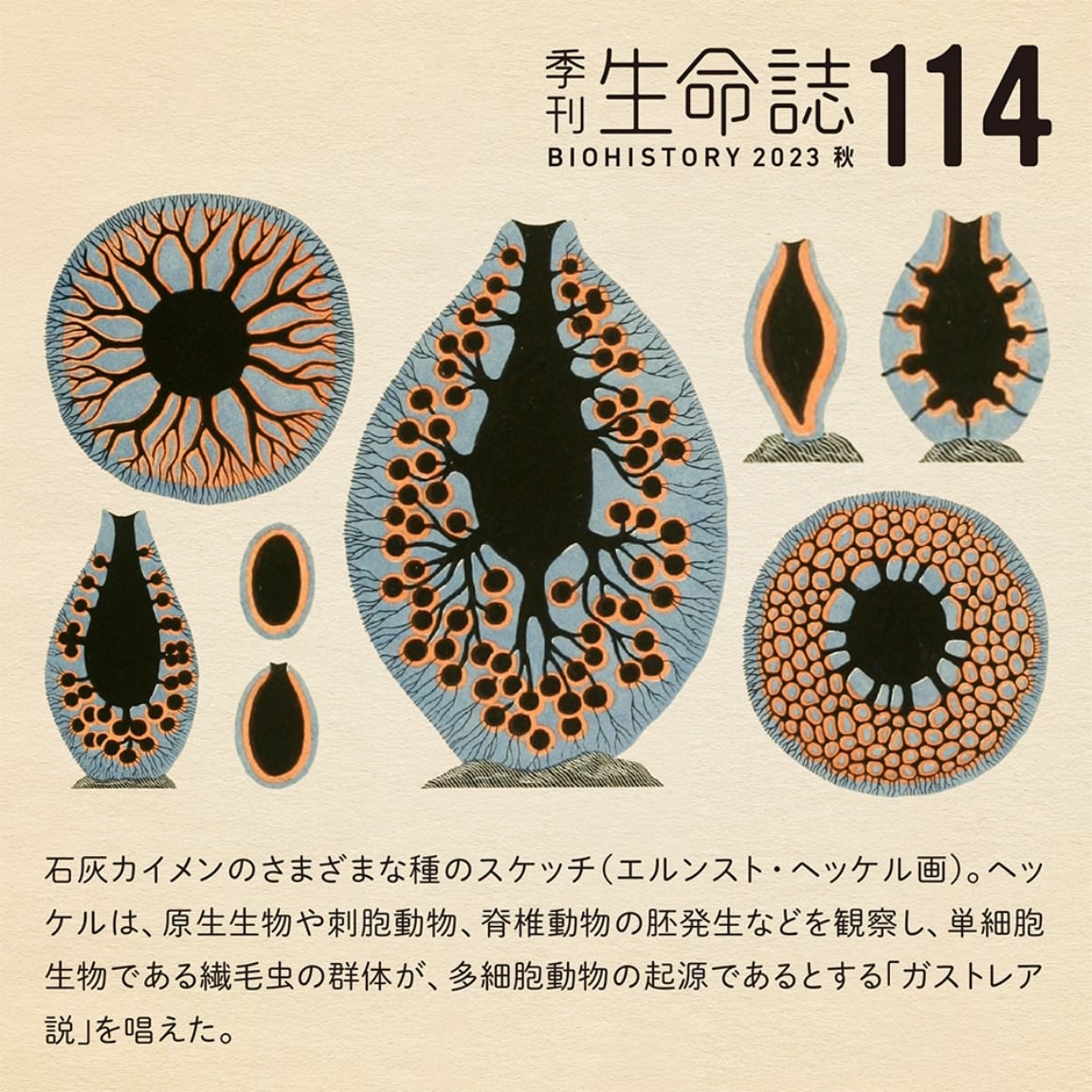

(図1)同位体の種類とヒトの中の同位体

同じ元素でも中性子の数が異なる原子を同位体と呼ぶ。安定なものを「安定同位体」、不安定で弱い放射能を出しながら崩壊する原子を「放射性同位体」と呼ぶ。自然界には同位体が一定の比率で存在し、ヒトの体にも含まれている。

安定同位体の存在比データ:Meija et al. 2016 Pure and Applied Chemistry 88(3) 265-291.

放射性同位体の存在比データ:化学便覧 基礎編(丸善出版)

ヒトの同位体のデータ:和田英太郎作「Isotope person」(季刊「生命誌」60号より)

原子の中で安定して存在している同位体を「安定同位体」と呼びます。その種類は元素によりさまざまで、酸素のように3つの安定同位体がある元素もあれば、リンのように1つしかない元素もあります。なぜこのような違いがあるのかは深遠な問いであり、宇宙科学の範疇かもしれません。現代の技術を使えば、原子の中性子の数を大幅に増やしたり減らしたりできますが、操作された原子の多くはすぐに崩壊してしまいます。つまり中性子は何個でもよいわけではなく、原子が形成されたビッグバン直後から今に至るまでに、ある程度安定な組み合わせが残ってきたのだと考えられます。

同位体の中には、すぐ壊れはしないものの不安定さをもち、長い時間を経て崩壊するものも存在します。これを「放射性同位体」と呼びます。原子が崩壊する際に放射線を出すことからこの名前があります。488億年という半減期(注)をもつルビジウムが、長い時間をかけて壊れる同位体の例です。また14Cや3Hのように、天然の核反応によって安定同位体が放射性同位体に変わる場合もあります。これらは今も新しく生まれ続けており、14Cは5730年、3Hは12.3年の半減期をもちます。

粒子が合体を繰り返して地球という惑星ができた際、この星の同位体の存在比(同位体比)は概ね固定したと考えられます。一方、隕石に含まれる有機物は地球の有機物には見られない高い13Cの含有率を示すことなどから、宇宙の違う場所では地球と異なる原子の集まり方があることが伺えます。同位体から見れば、地球もある特徴をもった、宇宙の中の一地域ととらえることができるのです。

(注1) 半減期

放射性同位体の数が、原子の崩壊によって半分になるのに必要な時間。

2.地球で一つの海と大気

地球全体での元素の同位体比は固定していても、地域や時代、物質ごとに細かく分けていくと、同位体比は少しずつ異なってきます。地球上で循環する限り原子としての総量は同じなので、どこかで分子の「軽い」同位体が増えれば、別のどこかで分子の「重い」同位体が増えます。私たち同位体研究者は、そのわずかな重さの変動を精密に測ることから、同位体比の変化をとらえます。ここから物質の動きを伴うさまざまな現象を追っているのです。

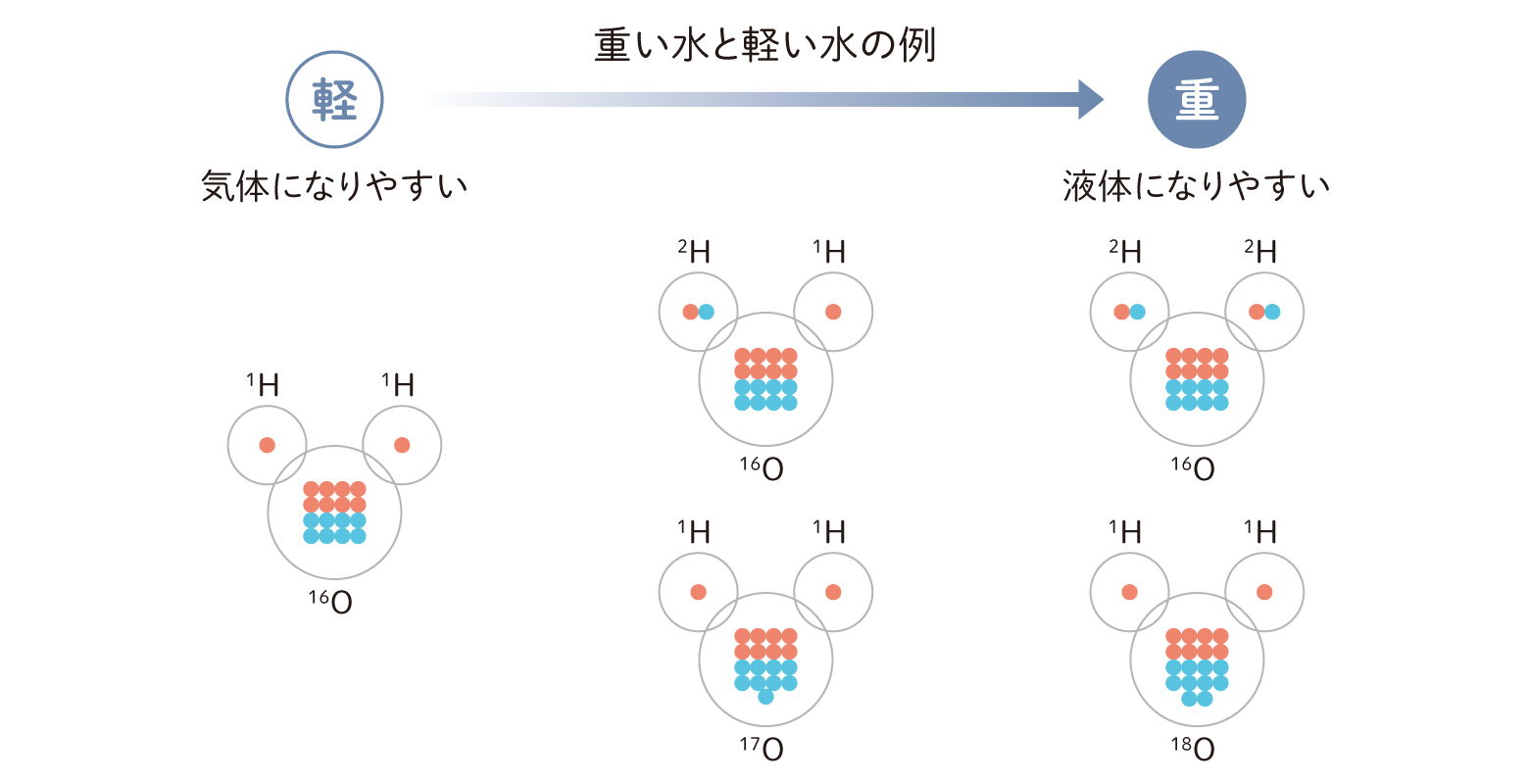

同位体は元素としての性質は同じなので、重い同位体が含まれていても物体や生物の機能に影響を与えることはありません。しかし原子や分子の単位で見ると、同位体によって少しだけ物理・化学的な反応のしやすさが異なります。例えば同じH2Oで表記される水分子であっても、液体の水が水蒸気に変わる際は、軽い水分子のほうが水蒸気になりやすく、逆に水蒸気が液体の水に変わる際は、重い水分子のほうが液体になりやすいのです。つまり液体を構成する水よりも、水蒸気として大気や雲をつくる水の方が、軽い水素原子や酸素原子の構成割合が大きくなり、全体に軽くなります(図2)。このように、相の変化(液相・気相・固相)や化学反応を通して同位体比が変化することを「同位体分別」と呼びます。

(図2)軽い水分子と重い水分子の例

さまざまな同位体で構成された水分子の例。中性子(水色)の多い原子が含まれる水分子は重いため、気体になりにくく液体になりやすい。

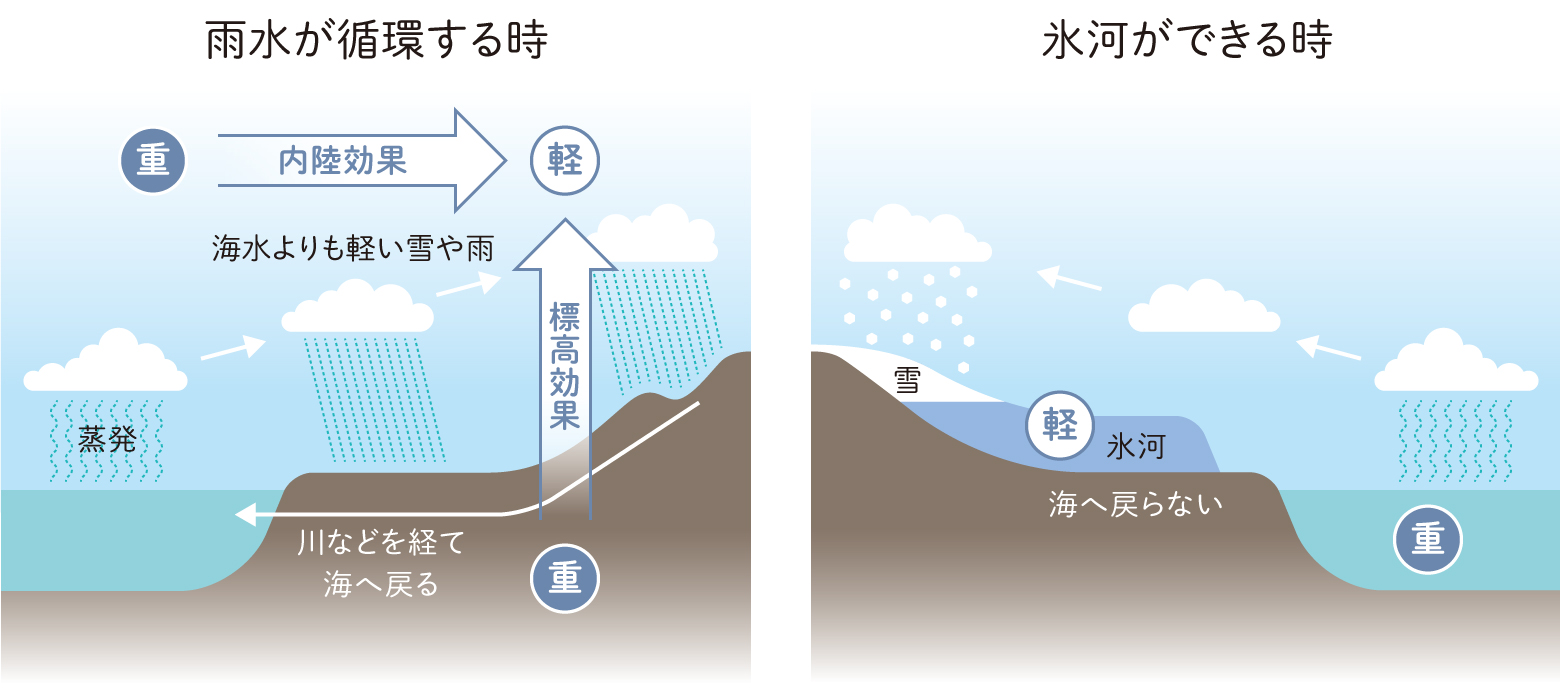

海で生じた雲は、海水より軽い水でできています。それが雨や雪になる際は、重い水分子から先に雨になりますから、雨の水は海から離れて内陸に向かうほど、また標高が高い場所に向かうほど、海水よりさらに軽くなります(図3)。通常、陸で降った雨や雪は海に戻りますが、高山や極地に降った雪が解けずに氷河となった場合、その水は海に戻りませんから、海水には氷河が抜けた分、重い水分子が濃縮されます。つまり地球上に氷河が多く存在した寒い時代は、温暖な時代より海水が重くなるのです。

(図3)循環を通した水の重さの変化

(左)海の水が蒸発してできた雲の水蒸気の分子は、海の水より軽いものが多くなる。さらに雨や雪の分子は内陸へ向かうほど、また標高が高くなるほど軽くなる(内陸効果・標高効果)。

(右)海水よりも軽い分子でできた雪や雨が氷河となった場合、海へ戻らないため、氷河として蓄積した分、海水の分子は重いものが残る。そのため大量の氷河が存在した氷河期は、現在より海水が重かった。

南極の氷床の地下深くには、数十万年前から降り積もってきた氷河の層があります。ここに含まれる水分子の重さから、過去の地球上の氷河と海水の量のバランスを推測することができます。この調査から、地球が氷期と間氷期という気候変動を十万年周期で繰り返してきたことが明らかになりました。

大気の同位体も常に動いています。CO2を構成する炭素の中で、放射性同位体である14Cは、基本的には高層大気に影響を与える太陽活動によって、14Nが変性することで生まれ続けています。半減期が5730年ある14Cは、考古学の分野で数百年〜6万年前くらいまでの、生物由来の遺物の年代測定に使われます。

実は人類が引き起こした核反応からも14Cが生成するのです。特に大気核実験が盛んに行われた米ソ冷戦時代は大量の14Cがばら撒かれ、ピーク時は自然状態の約2倍にまで達しました。1950年代以降に生きている生物はこれを取り込んでいるため、それ以前の14C年代測定の基準が使えません。核実験でできた大量の14Cは、常に供給される太陽活動由来の14Cとは違い一度きりしか発生しませんので、海に溶け込んだり植物が吸収したりすることで大気から減っていきます。1950年代以降はその変化速度が年代測定のものさしになるのです。例えばワインのように、製造後に密閉された状態で保管された食品は、その成分に含まれる14C濃度を測定することで製造年代を推定することができます。

大気CO2の炭素の安定同位体比も、同じ人類の影響で変化しています。CO2の炭素の安定同位体比は産業革命前と現在を比較すると、13C/12Cのδ値(注)で2‰ほど軽くなっているのです。これは化石燃料の使用によるものです。化石燃料は軽い炭素12Cを多く含んでいるため、それを燃やして出たCO2も軽いわけです。同位体を通して、大気への人為的な影響が明らかになっています。

同位体研究者は試料を分析する際、そこにどんな時代背景や相互作用があるかを加味し、さまざまな補正を加える必要があります。しかしそれらを一つひとつクリアしていけば、一握りの試料からその時代の地球全体の情報が得られるのです。見方を変えれば、大気や海の中を回っていく元素は、常に地球で一つであるということです。

(注)δ値

同位体比を示す表記方法。標準となる物質の同位体存在比からみた、対象の同位体存在比の偏差を示す。

δ値= 対象となる物質の同位体存在比 / 標準となる物質の同位体存在比 – 1

炭素の場合は13Cの同位体比を使用するためδ13Cとなる。この場合の同位体存在比は、13Cと12Cの存在比(13C/12C)を示す。また、この値は小さい値になるので、通常は‰(%の10分の1)で示す。

3.食べ物から見える生態系

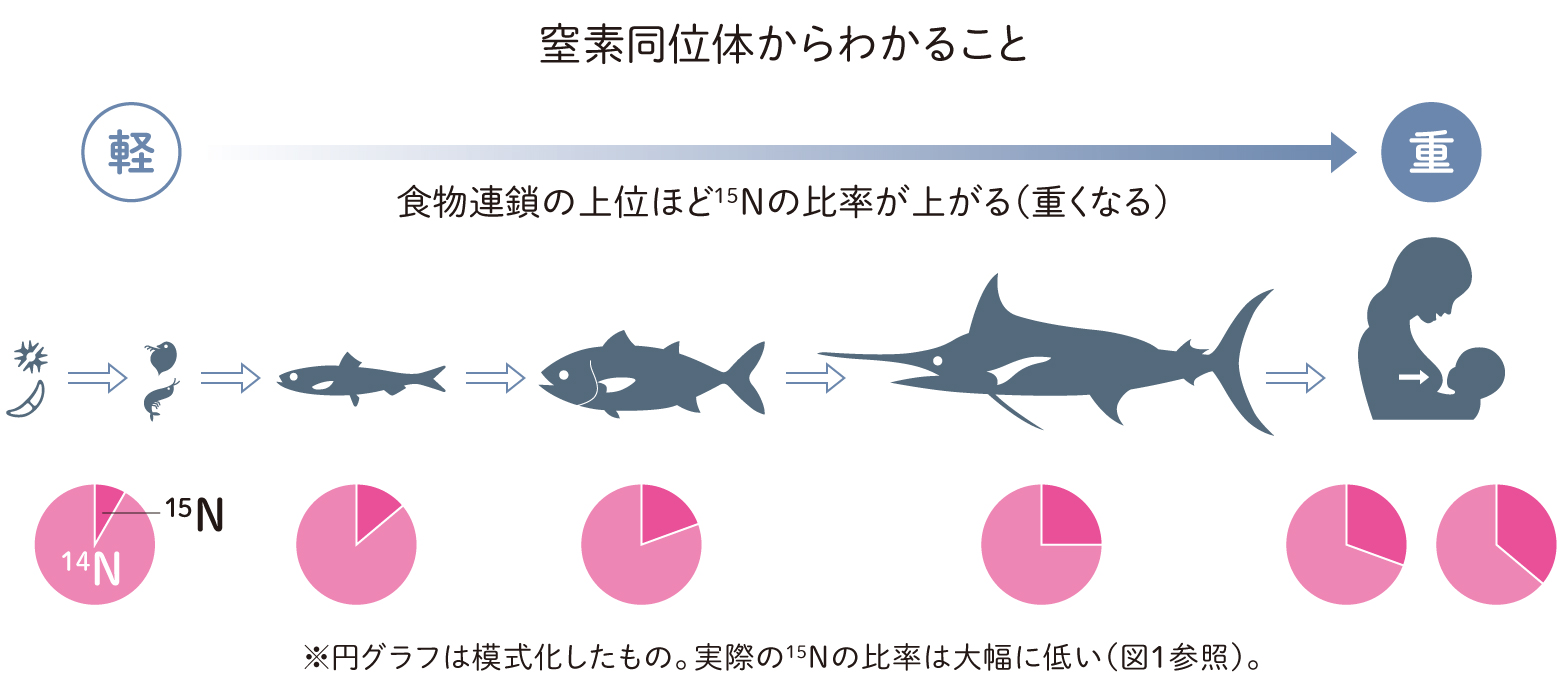

動物は食べ物を分解・吸収して自分の体にします。この化学反応の過程でも、同位体分別が起こります。例えば私たちが卵を食べた場合、そのタンパク質や炭水化物などの成分は一度ばらばらにされて体に取り込まれますが、このとき重い窒素の同位体(15N)が優先されます。同じ生物だけを食べ続けた場合、その動物の体は、食べられた生物に比べて窒素の同位体比(15N/14N)のδ値が約3.4‰上がることがわかっています。これは動物が窒素をアンモニアとして排出する際に軽い窒素(14N)から排出され、重い窒素(15N)が体に残ることから起こります。

食う-食われるが繰り返された場合、食物連鎖の上位にいる動物の体ほど重い窒素が濃縮されていくことになります。よって窒素の同位体比は、その動物の生態系の中での位置づけ(栄養段階)を知る手がかりになります(図4)。例えば海の食物連鎖の頂点にいる大型の魚は、重い窒素の同位体比(15N/14N)が他の生物より高いのです。

この傾向はヒトとも関係があります。髪の毛一本あればヒトの同位体比を知ることができますが、魚をよく食べる人は、そうでない人より重い窒素の割合が高い傾向にあります(文献1)。これはヒトが食べる魚が、比較的高い栄養段階にいるためです。自然界の生物同士の関係性が、同位体を通してヒトの体にも反映されているのです。

(図4) 窒素同位体からわかること

窒素の安定同位体(15N)の割合は捕食を通して大きく増加する(重くなる)ため、15Nからその生物の栄養段階を推測することができる。乳児は母乳を介してお母さんを「食べている」状態であるため、大人より重い窒素の割合が高い。

※雑食性のヒトはさまざまな食物の同位体比の影響を受けるため、体全体の窒素同位体比が魚より高くなるとは限らない。図では海の生物からヒトへの食う-食われるの関係を通して窒素同位体が変化する様子を示した。

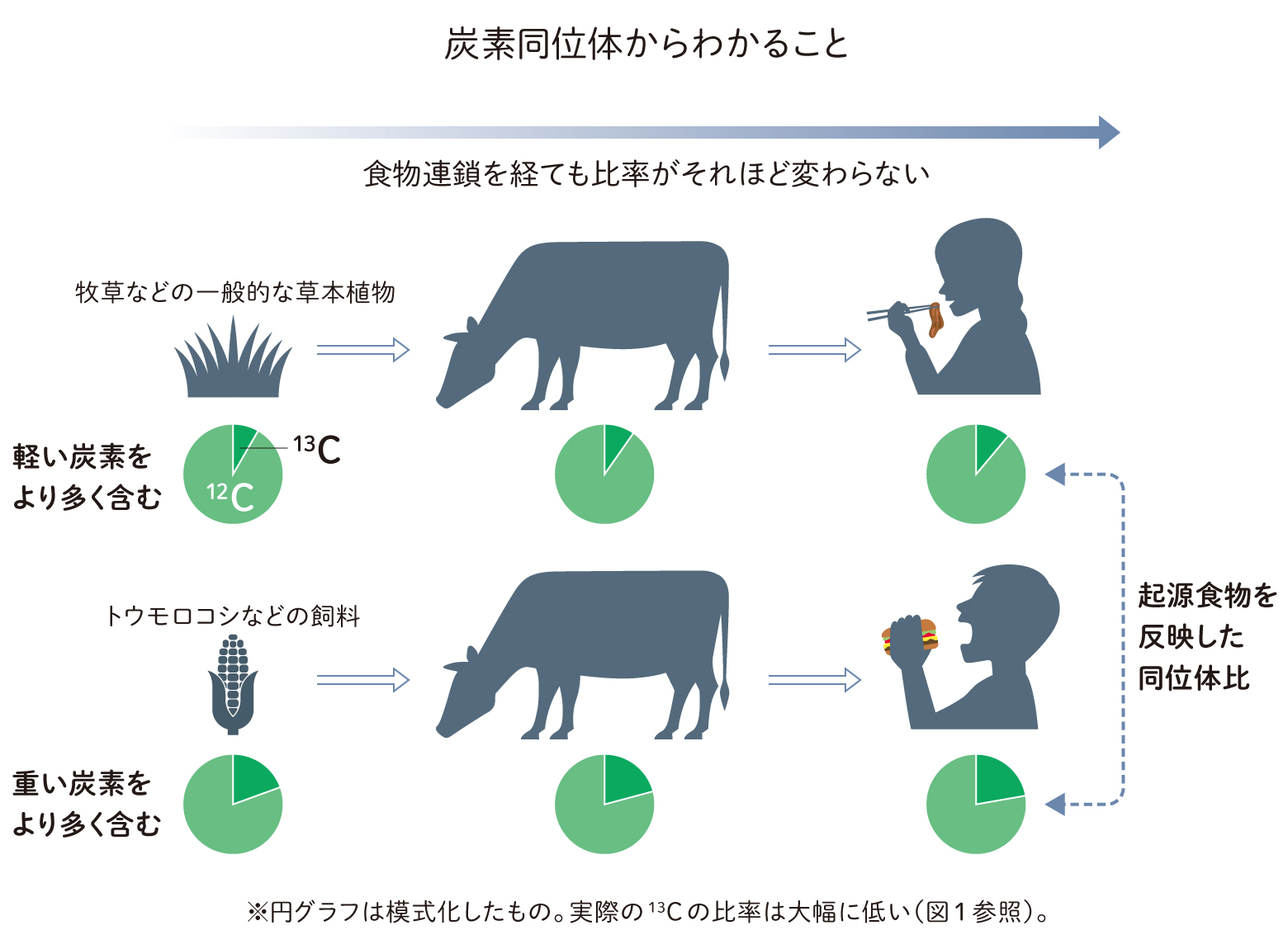

窒素に比べ、捕食を通した炭素の同位体比(13C/12C)のδ値の変化は0.8‰とわずかです。つまり炭素の場合は食う-食われるを繰り返しても、起源食物の同位体比が比較的保たれやすいことになります。例えば、トウモロコシが光合成により固定した有機物は、重い炭素を一般的な植物より大量に含んでいるため、トウモロコシ飼料で育った牛の炭素も重くなる傾向にあるのです。放牧などでさまざまな植物を食べて育った牛の炭素は、これに比べて軽くなります。私たちの研究では、この違いがさらに、牛肉を食べたヒトにも引き継がれている可能性があることがわかりました(文献1・図5)。

継続的な食生活に由来するものが、生物の体になります。同位体研究の強みは、生物の体そのものから、その生物が長期的にどのような資源に依存し、どのような生活を送っているかがわかる点です。これはヒトも同じで、直接食べている生物だけでなくそれを支えている生物をも辿ることができ、同位体の上では生態系の構成要素の一つに位置付けることができるのです。

(図5) 炭素同位体からわかること

炭素の安定同位体(13C)の割合は捕食を通しても大きく変化しないため、13Cから食物連鎖の起点となる生物を推測することができる。

※成人の炭素の同位体比をアメリカと日本で比較したところ、アメリカに住む人のほうが炭素同位体比が高いことがわかった。この違いは牛の育て方の違いに由来する可能性がある。

4.生物の代謝は物質循環

さまざまな生物間の食う-食われるの関係をつなぎ合わせると、一つの生態系の食物連鎖は多くの場合、一本道ではなく網目のように絡み合っています。この関係性を「食物網」と呼び、生態系がどのような生物のバランスで成り立っているのかを知ることができます。

独立した生態系に外来生物が侵入して、それまでの生態系が壊されてしまったという話はよく耳にするでしょう。日本では、琵琶湖に強い肉食性のブラックバスが入って在来種を追いやったことが知られています。同じように外来種のコクチバスの侵入を受けたカナダの湖の調査では、それまで在来種が占めていた上位の栄養段階をバスが占めてしまったが、生き残った在来種はバスが食べない低い栄養段階のプランクトンに食性をシフトさせたことがわかりました。同位体比から、生態系に影響を及ぼすような環境変化があった場合に何が起こるかを知り、予測することができるのです。

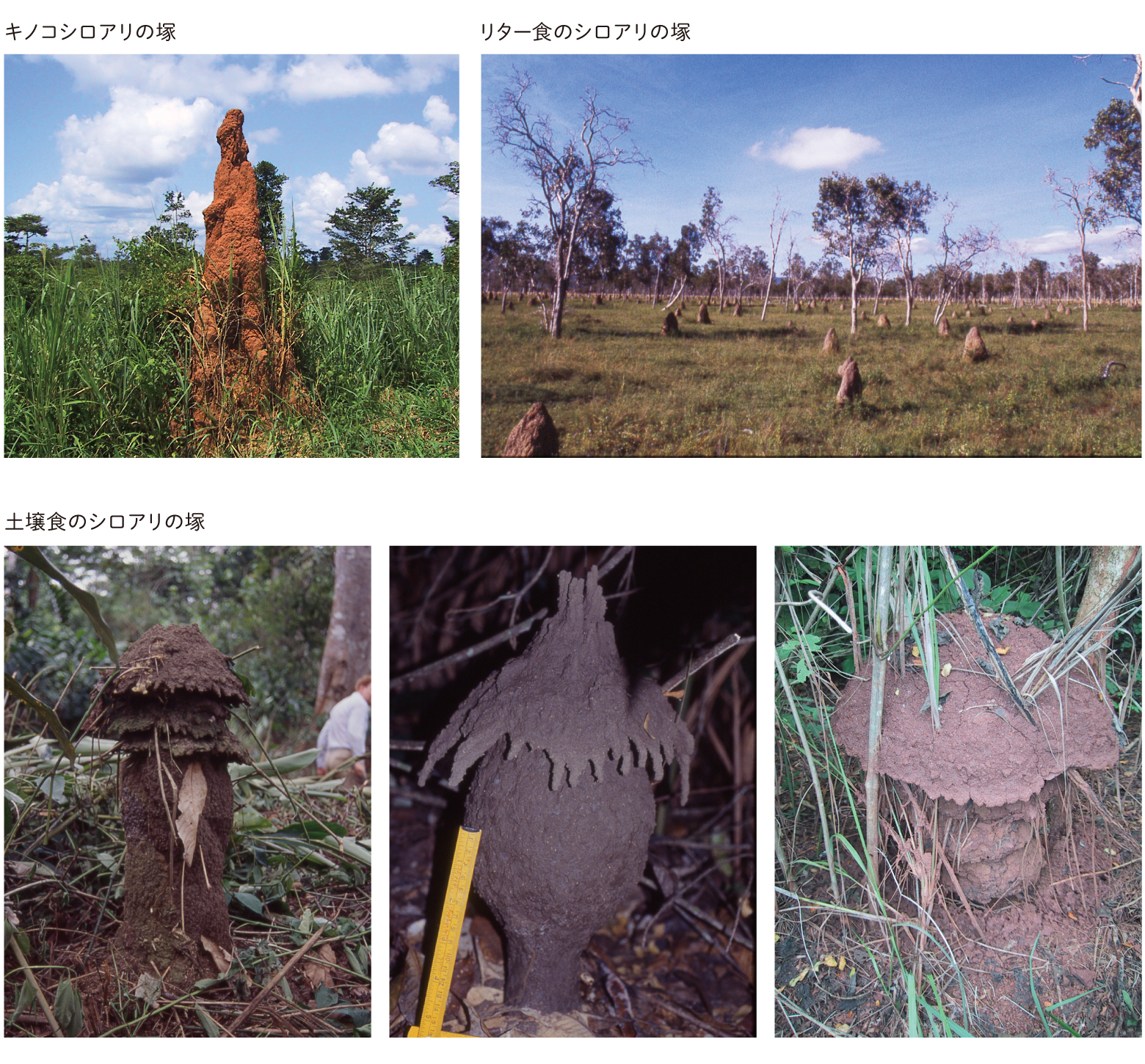

生物がもっている元素は、持ち主が遺体となって分解され、再び他の生物が使える形になることでようやく生態系を一巡します。熱帯地域でこの分解に活躍するのが、堅い木材やリター(落葉や枯草などの植物遺体)、土壌をも餌にするシロアリです。私たちが同位体を使ってシロアリの栄養段階を調べたところ、シロアリは腸内細菌の力を使って空中の窒素を直接栄養源にしたり、巣の中できのこを育て、きのこに木材を分解させてから食べるなどのユニークな食性をもつことがわかりました(図6)。シロアリは熱帯の大型土壌動物の1/3を占める場合もあるほどたくさん生息しています。その集団から大量に出る糞やアリ塚の土は、窒素と炭素のバランスが改善された、微生物や植物に使いやすい資源になるのです。

(図6) さまざまなシロアリのアリ塚

さまざまなシロアリのアリ塚。熱帯の大型土壌動物の総重量では1/3を超えることもあるシロアリは、細菌やきのこの力を助けに、堅い木材やリター(落葉や枯草などの植物遺体)、土壌までを餌にする。その糞とアリ塚の土は、微生物や植物に使いやすい資源となる。

撮影地:(上段)コートジボワール・オーストラリア (下段)カメルーン・同・コートジボワール

撮影者:陀安一郎(オーストラリア・カメルーンの写真)・兵藤不二夫(コートジボワールの写真)

14Cを使って有機物の年代を測定したところ、植物のリターは光合成によって生態系に入ってから数年単位で土壌に移行していくこと、リター食や土壌食であるシロアリやミミズなどの土壌動物も、光合成から数年〜10年程度経過した炭素を利用していることがわかりました。一方、木材を食べるシロアリは光合成から数十年も経った炭素を利用していました。鳥やクモなどの森林生態系の捕食者は、植食者(緑の葉を食べる生きもの)と腐食者(分解された有機物を食べる土壌動物などの生きもの)の両方を食べます。つまり森林の食物網では、分解に関わる生物も重要であり、土は数十年単位で生態系を支える有機物のプールとなっているのです。

5.水はどこから来るのか

陸にある水の起源は降雨や降雪ですが、雨が降っていない時でも川は流れていますね。降った雨が地面に浸透して、湧水として出てくるまでに時間差があるためです。このお陰で陸には常に川や湖があり、生物が生きられるのです。水分子の同位体比から、同じ水でもどこから来た水なのかを分けることができます。

高山の雪に由来する水分子の同位体は軽いため、雪解け水で涵養(かんよう)されている川の水は、周囲の水よりも軽くなります。ここにミネラルの特性などを加味すると水源地を特定でき、例えば私たちが富士山の湧水地「忍野八海」を有する忍野村と行った共同研究では、村の湧水が富士山だけでなく隣の道志山からも来ていることがわかりました。3Hなどの放射性同位体を使うと、湧水の年齢を推定することもできます。京都大学の調査では、アフリカのキリマンジャロの麓の川や地下水には、50年も前にできた氷河の水が豊富に含まれていることが明らかになりました(文献2)。きれいな水が私たちの元に来るまでに必要な集水域の面積や時間が、具体的にわかってきています。

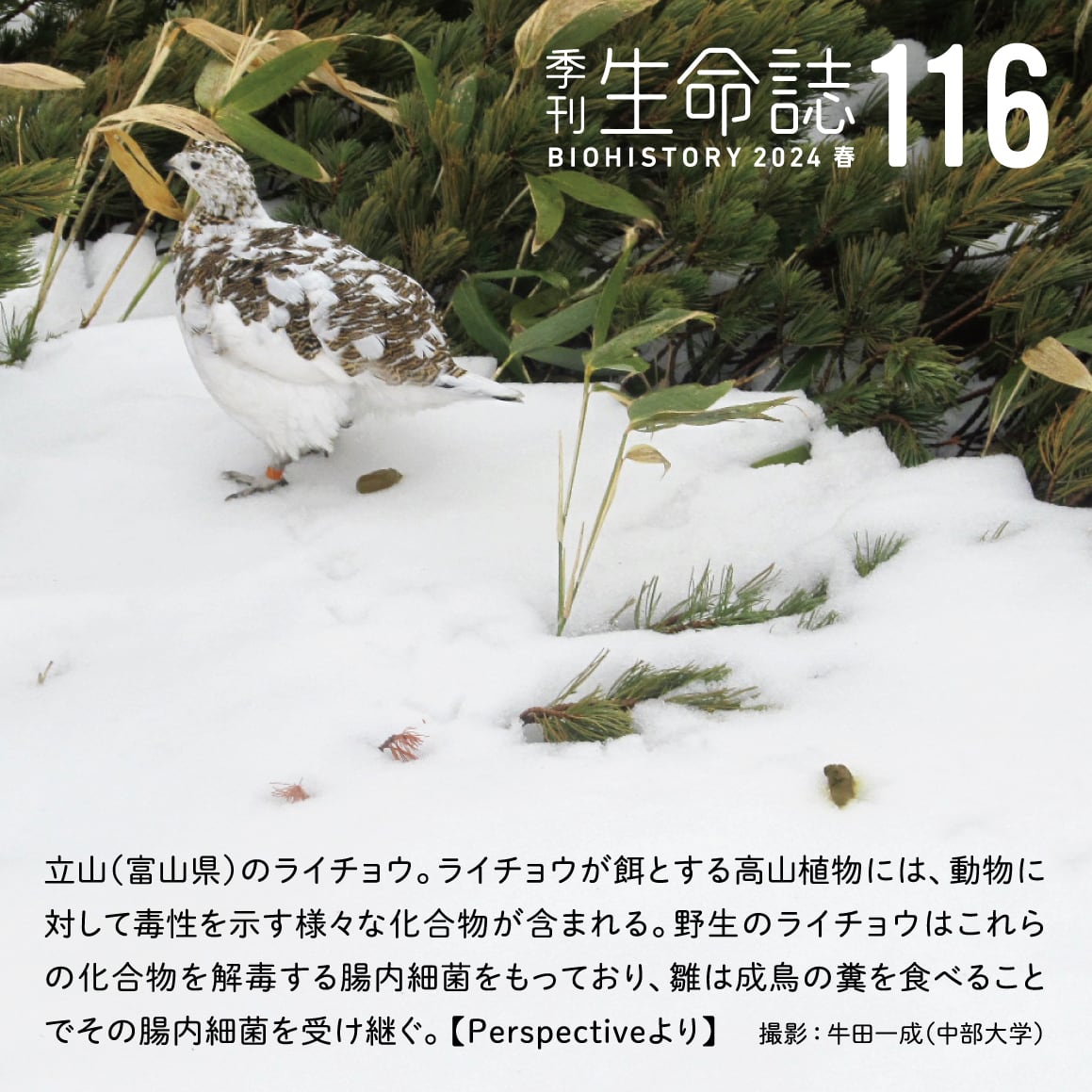

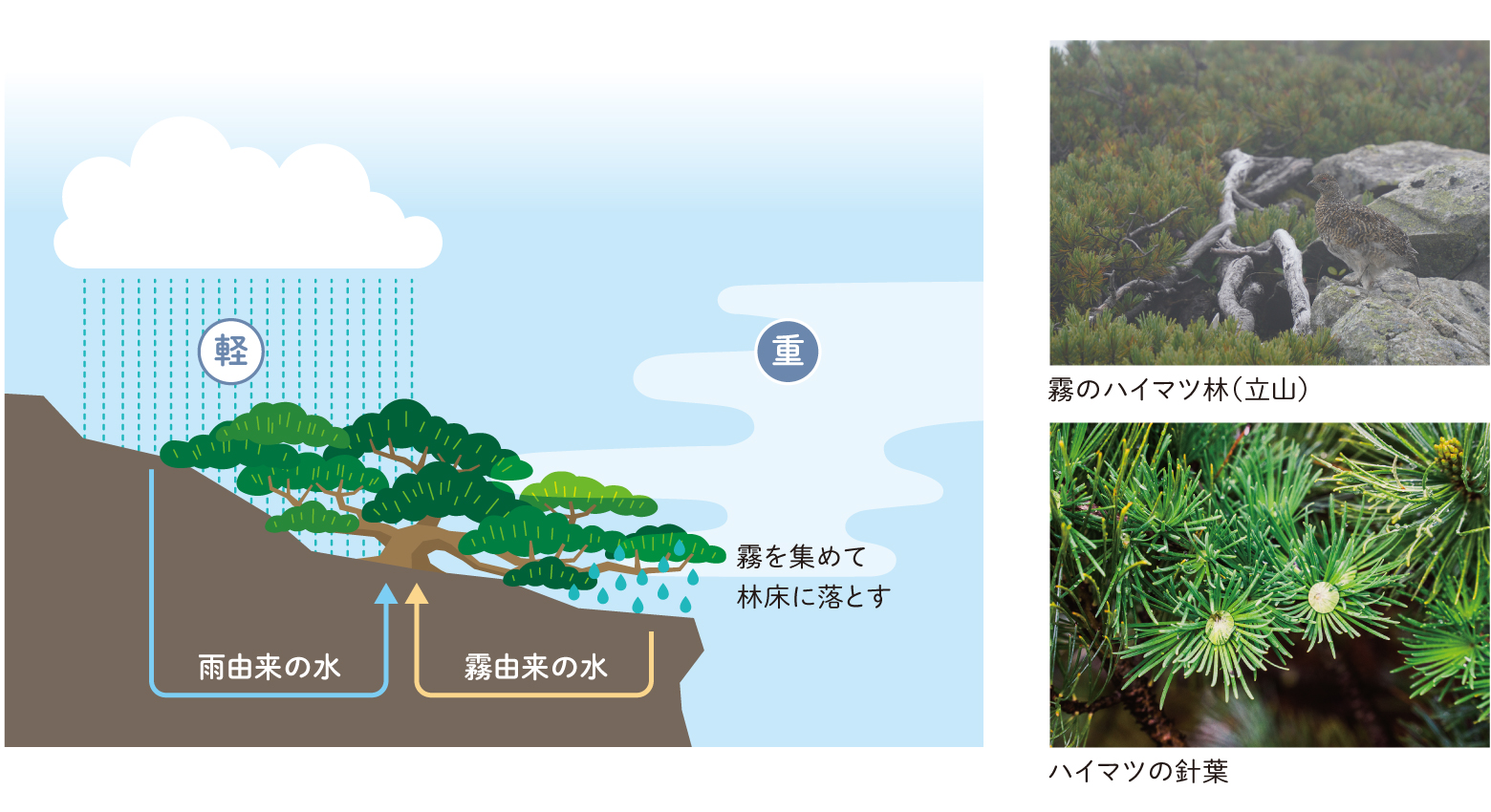

同位体から水の由来を分けていくと、生物がどのように水を得ているかもわかってきます。例えば植物が、雨水か土深くにある地下水のどちらを多く利用しているのかなどが推測できます。興味深い例として、日本の立山に生息するハイマツという高山植物が、霧を直接集めて水源としていることもわかりました(文献3・図7)。全ての生きものを養う水が、さまざまな気象や地形の条件に支えられていることが見えてくるのです。

(図7) 立山(富山県)のハイマツの水利用

ハイマツが生息する高山は、水分を保持する土壌が発達していない。このような環境でハイマツはどのように水分を得ているのだろう。霧から直接とった水は、雨由来の水より重いことを利用して、林床に供給される水の由来を調査したところ、ハイマツは雨と霧の水分を両方利用しており、季節によっては林床に供給される水の半分が霧に由来することがわかった。(文献3)

6.元素は時間と場所を映す

ある地域の環境に含まれる元素と、そこで暮らす生物の間には相互作用があります。野外動物はもちろん、ヒトの体をつくる炭素や窒素の分子にも、食べ物や飲み水の情報が残ります。特に、動物の骨や歯、眼の水晶体など長い時間をかけて成長する器官には、食べたものの元素の情報が少しずつ蓄積していくことになります。食べ物や飲み水の同位体比に地域的な差が見られるならば、それらの器官に蓄積されている情報と比較することで、動物の移動履歴がわかるかもしれません。

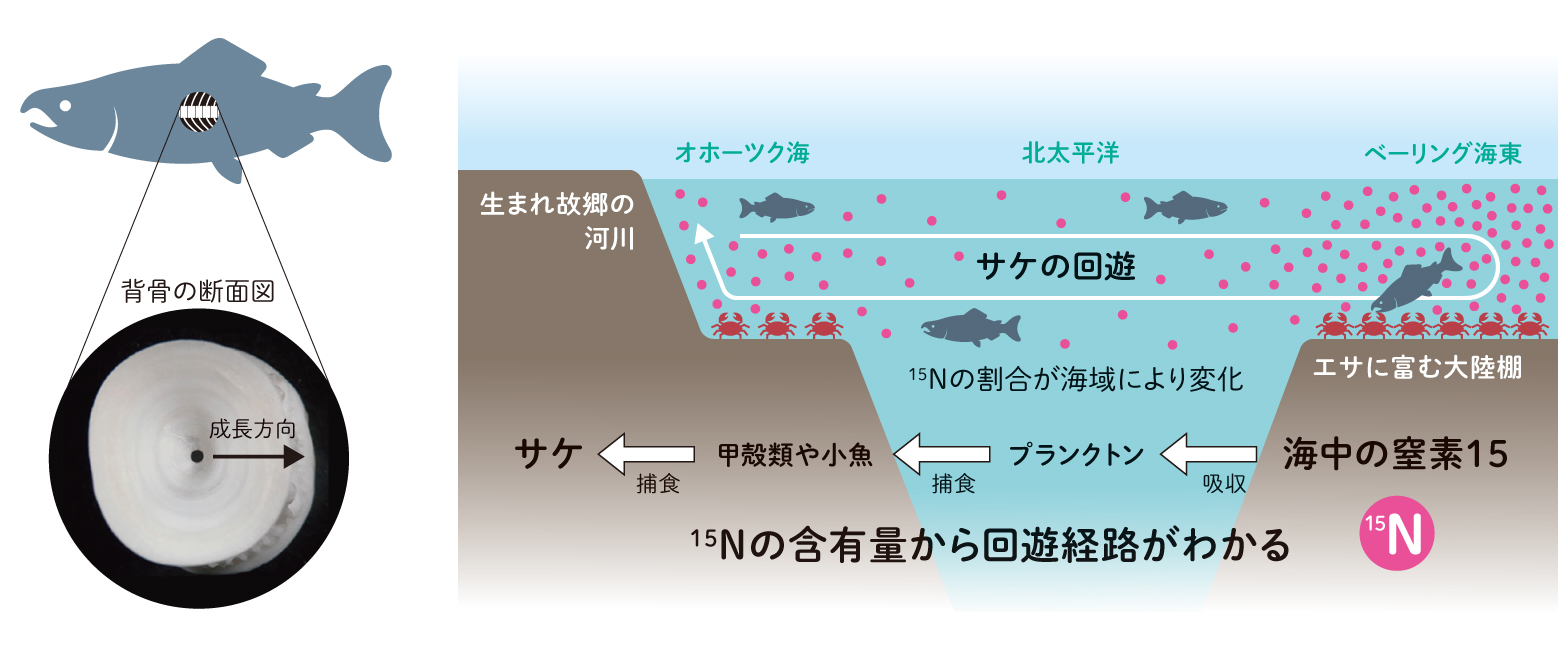

これまで縄文人の骨や歯、クマの水晶体などを分析し、幼少期から成体になるまでの間に食べてきたものや、移動範囲を推測できる可能性が見えてきました(文献4、5)。サケの背骨の分析から、この魚の生涯にわたる移動履歴を推測することにも成功しています(図8)。この研究では、窒素の重さが海域によって異なることを利用して、骨に蓄積した窒素の重さの変化から、サケの回遊範囲が明らかになったのです。

(図8) サケの回遊経路

魚類の背骨は年輪のように内から外へ骨の成分が蓄積していくことで毎年成長する。骨の同位体比(15N/14N)を調べることで、幼魚から成魚になるまでの間の食物を知ることができる。特に15Nは海域ごとに特徴があり、サケがそれを反映した餌を食べることで回遊経路も推測できる。旅の記録が骨に刻まれているのだ。

Matsubayashi et al. 2020 Ecology Letters. 23: 881‒890.

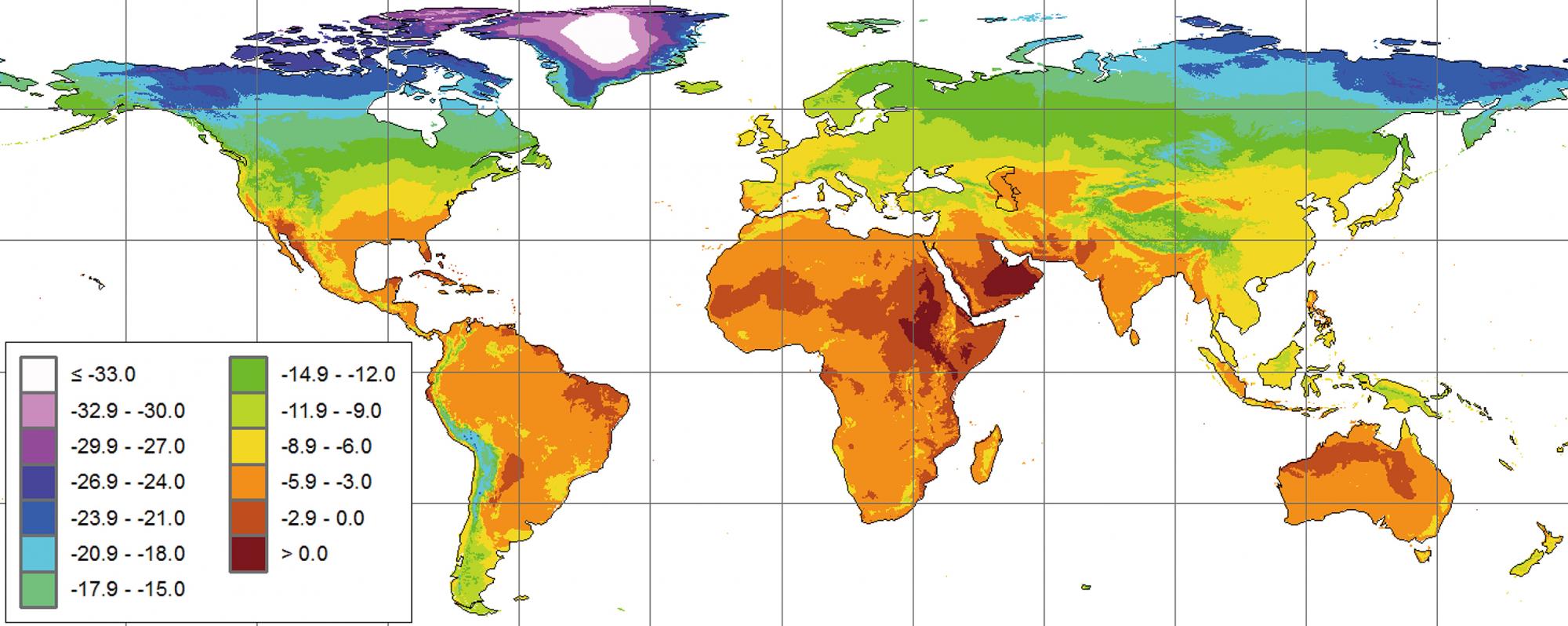

窒素だけでなく、雨に含まれる酸素や水素の同位体比にも全球的な違いがあり、その情報を「同位体地図」として描くことができます(図9)。体をつくる酸素や水素の同位体比は地域のそれに似てくることから、同位体の地域性の情報を利用して、動物の出身地を推定する研究も行われています。有名な例では、メキシコからカナダまで数千キロを旅する蝶「オオカバマダラ」の正確な移動経路が明らかになったり、さらには水道水の同位体比の地域性が大きいアメリカでは、身元のわからなくなった人の出身地を、髪の毛の同位体比から推定する試みがなされるなど、社会での応用も始まっています。

窒素・酸素・水素に加え、地質年代によって違いが出てくるストロンチウム同位体比などを重ね合わせると、多元素で描かれる地球の「番地」がみえてきます。ここから、さまざまな生きものの生息地や移動履歴を知ることができるのではないかと期待しています。

(図9) 同位体地図

元素同位体比の地理的な分布。降水量で重み付けされた年間平均降水の酸素同位体比δ18O(18O/16Oのδ値)の例を示す。

Terzer et al. 2013 Hydrol. Earth Syst. Sci. 17: 4713–4728より

7.同位体研究への尽きない興味

生物活動の大きさなど、さまざまな要因で同位体比は変化します。同位体研究を面白いなと思ったきっかけは、学生の時にたまたま本屋で見つけて読んだジェームズ・ラブロックの、地球を1つの生命体ととらえた「地球生命圏 ガイアの科学」という本。「地球は生きている」という表現をしたために、生物学の世界では批判の的にもなりました。しかし地球の歴史を紐解くと、地球の環境は生物が大きく変えてきたのです。石炭紀には巨木が繁栄し、分解システムが不十分な中、固定された有機物が地中に埋没することで酸素が増えたりといったことが起こりました。もっと遡れば、無酸素の時代に酸素を作り出す生物が生まれ、溶存鉄を酸化し尽くしたことで大気が酸化的環境になりました。効率的な酸素の代謝システムができあがったことでオゾン層が生まれ、紫外線が遮られたことで陸でも生物が生きられる環境ができました。生物と地球の環境は、ずっと相互作用してきたのだという考え方に心惹かれたのです。

ちょうどこの頃、大学院で京都大学生態学研究センターに入り、安部琢哉先生のもとでシロアリを対象として、和田英太郎先生が持っていた同位体の分析機器を使って研究を始めました。高価な機械ですから必然的にみんなで使うことが多く、さまざまな人にアドバイスしながら一緒にやることが多かったですね。今は大学共同利用機関である総合地球学研究所で、多くの人に設備を使ってもらい、一緒に研究することが使命になっています。同位体環境学からさまざまな結果が見えてくることを楽しみにしています。

引用文献

1)KusakaS, Ishimaru E, Hyodo F, Gakuhari T, Yoneda M, Yumoto T, Tayasu I (2016) Homogeneous diet of contemporary Japanese inferred from stable isotope ratios of hair. Scientific Reports 6:33122.

2)大谷侑也(2018)「ケニア山における氷河縮小と水環境の変化が地域住民に与える影響」 地理学評論,91(3): 211‒228.

3)Uehara Y, Kume A (2012) Canopy rainfall interception and fog capture by Pinus pumila Regal at Mt. Tateyama in the Northern Japan Alps, Japan. Arctic, Antarctic, and Alpine Research 44: 143‒150.

4)Kusaka S, Ando A, Nakano T, Yumoto T, Ishimaru E, Yoneda M, Hyodo F, Katayama K (2009) A strontium isotope analysis on the relationship between ritual tooth ablation and migration among the Jomon people in Japan. Journal of Archaeological Science 36: 2289‒2297.

5)Miura K, Matsubayashi J, Yoshimizu C, Takafumi H, Shirane Y, Mano T, Tsuruga H, Tayasu I (2025) A novel method for fine-scale retrospective isotope analysis in mammals using eye lenses. Ecosphere 16(5): e70276.

関連するその他の文献

陀安一郎、申基澈、鷹野真也 編 (2023)『同位体環境学がえがく世界:2023 年版』

陀安一郎

(たやす・いちろう)

1997年 京都大学大学院理学研究科博士後期課程修了、博士(理学)。

日本学術振興会特別研究員、同・海外特別研究員、総合地球環境学研究所助手、京都大学生態学研究センター助教授・准教授、総合地球環境学研究所研究高度化支援センター教授・研究基盤国際センター教授を経て、2024年より基盤研究部教授、基盤研究部長、副所長。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)

.jpg)

.jpg)