Topics

チューリングの卵 生物の模様の秘密

シマウマ、キリン、豹などがもつ独特の繰り返し模様は、いったいどうやって描かれるのか。

他の人たちが忘れていた理論に注目し、自然界を自分の目でもう一度見てみたら、思いがけないところに理論にぴったりの現象があった。コロンブスの卵ならぬ、チューリングの卵の物語。

動物の皮膚に模様を描くためには、何らかの位置情報が必要である。しかし皮膚の内側を探しても、模様に対応する構造はほとんどの場合存在しない。ではどこから皮膚の細胞は位置情報を得ているのか? それとも自ら位置情報を作り出しているのだろうか?

皮膚の模様自体は、胎児期においてすでに皮膚の細胞よりはるかに大きいので、個々の細胞にとっては、自分が模様のどの部分にいるのか知ることは難しい。皮膚の細胞に、「何の情報もなしに模様を作れ」というのは、まるで甲子園の観客に、いきなり「PL学園の人文字を作れ」と命令するようなもので、どう考えても不可能な感じがする。ところが、これが意外にも理論的には可能なのである。

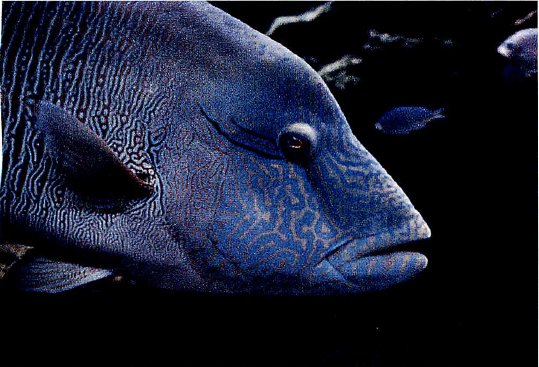

ダイバーになじみの深いナポレオンフィッシュ。こんな模様もチューリングの式でシミュレーションできる。(写真=江連聡)

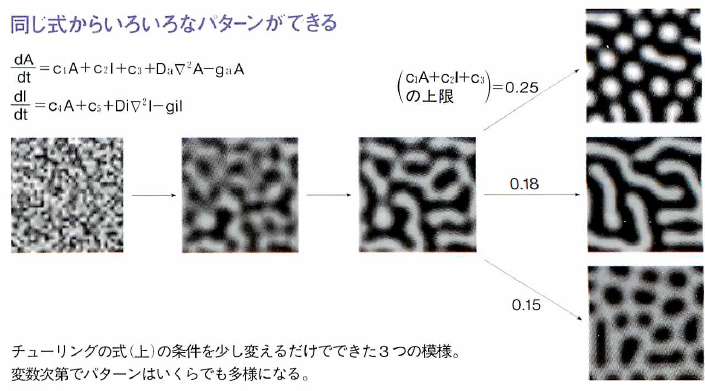

1952年に、イギリスの代表的な数学者でコンピュータ科学の生みの親でもあるアラン・チューリングが、「2つの仮想的な化学物質が、ある条件を満たして互いの合成をコントロールしあうとき、その物質の濃度分布は均一にならず、濃い部分と薄い部分が、空間に繰り返しパターン(反応拡散波)を作って安定する」ことを、数学的に証明した。1970年代に数人の数学者がチューリングの方程式を2次元でシミュレーションしたところ(チューリングの時代はコンピュータがなかった)、方程式の定数(仮想的な化学物質の性質)を少し変えるだけで、シマウマのストライプ模様もキリンの網目模様も、豹の斑点模様も作り出せることを発見した。が、これはほとんどの実験生物学者の興味を引くことができなかった。シミュレーションでシマウマの縞を作ることができても、「シマウマの縞が反応拡散波である」という証明にはならないからである。反応拡散波理論は、再発見後も20年以上にわたり、その存在を示す確定的な証拠のないまま、ほとんど忘れられていた。

私が初めてチューリングの理論に出会ったのは、スイスのバーゼル大学に留学しているときだった。研究室の他の人たちはだれも相手にしてくれなかったが、私には非常に魅力的な理論に思えたのでなんとか証明する方法はないかと、バーゼル市の動物園へ行って、シマウマやキリンの模様を詳しく観察してみた。すると、それらは反応拡散波そのものではないことに気がついた。反応拡散波は、化学反応が作り出す定常波であるから、その波長(模様の間隔)は、一定に保たれなければならない。しかし、シマウマやキリンの模様は皮膚に固定されているらしく、体が大きくなるにつれて模様の間隔が広がっていってしまう。しかし諦めるのはまだ早い。成長とともに縞の本数が増え、間隔が一定に保たれる生き物を見つければ、その生き物は生きた反応拡散波をもつ可能性が高いのではないか。

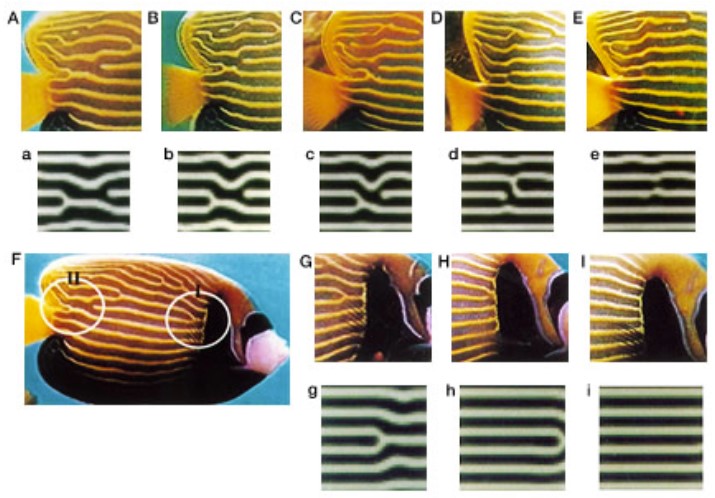

そう考えて動物園や水族館に通い続け、できるかぎり多くの種類の生物の模様を観察した結果、キンチャクダイ属の熱帯魚の幼魚が、その条件を満たすことがわかった。なかでも、タテジマキンチャクダイの縞模様は、成魚になっても消失せずに残り、成長による縞の間隔の広がりを修正するように、つねにダイナミックな変化を続ける。そしてその変化の過程は、チューリングの方程式からの予測と、正確に一致したのである。反応に関与する分子の同定などは今後の課題であるが、生きた反応拡散波が発見されたことで、いままで理論でしかなかったものが、実験による検証が可能になったことが、非常に重要である。

成長とともに増える縞の数とそのコンピュータ・シミュレーション。

タテジマキンチャクダイ(F、生後10ヶ月の時期)のⅡの部分の模様は、成長とともにA→B→C→D→Eのように変化した。中央の部分で4本の縞がやがて5本になる。a→b→c→d→eは、そのコンピュータ・シミュレーション。本物とまったく同じパターンができている。GからI(FのⅠの部分を観察)では、2本の縞の分岐点が次第に頭の方向へ移動するのがわかる。gからiはそのシミュレーション。(B)Aから30日後、(C)50日後、(D)75日後、(E)90日後、(H)Gから2ヵ月後、(I)3ヵ月後。

(写真=いずれも近藤滋。Narure,vol.376,p767より許可を得て転載)

チューリングは原論文(The Chemical Basis of Morphogenesis)の中で、反応拡散波が皮膚の模様形式だけでなく、「形態形成全般にはたらく基本的なメカニズム」であろうと述べている。一個の小さくて丸い(つまり形のない)卵が、限りなく複雑で、かつ精巧な体を作り上げていく形態形成の様子は、ほとんど超自然の力の存在を信じたくなるほど神秘的である。近年の分子生物学の進歩は、卵がそれほど単純ではなく、数々の分子が偏って存在し、それが発生の初期に位置情報として使われることを明らかにした。しかし、成体のもつ圧倒的な複雑さを考えれば、卵の中の位置情報だけですべての形態形成がおきるとは、到底信じ難い。卵の位置情報を発生の初期に乱してやっても、なにもなかったように正常な個体ができあがる例も、多数知られている。

チューリング理論は、このジレンマを解消する可能性をもっている。反応拡散波の波長は、関与する分子の性質(拡散、合成、分解の速度)に依存して決まるから、胚は、これらのパラメーターを調節することにより、任意の長さの位置情報を作り出すことが可能である。いわば、反応拡散波を伸縮自在の「魔法の物差し」として使うことで、正確な形態形成を可能にするわけである。この魔法の物差しがいったい何でできているかを分子レベルで解明することがこれからの挑戦である。非常に困難であろうが、一生をかける価値のある挑戦だと信じている。

(こんどう・しげる/京都大学医学部医化学教室講師)

※所属などはすべて季刊「生命誌」掲載当時の情報です。![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)

.jpg)

.jpg)