RESEARCH

粘菌に知性はあるか?

CHAPTER

開かれた存在としての生命

生命とは何か。この問題に対する一つの答は、「生命は環境と相互作用しながら自己を維持している」ということだろう。生き物は、外部からエネルギーを取り入れることで自己を組織し続ける開かれた存在だ。捕食動物は、被食者を見つけると、すばやく動き捕まえる。原生生物のアメーバも、小さな世界の中で餌を識別し、体内に取り込む。植物は、日照時間のわずかな違いを察知し、花をつける準備を始める。どの生物にも、自分のライフスタイルや棲む環境に応じた固有の環境対応能力が備わっている。その能力を高等、下等と分けることはできない。多様な環境に対するのに、多様な方法があるだけだ。ヒトを最も高等と見るのは、人間の傲慢さ、自然に対する認識の不足による。どの生物にも、永い歴史を生き抜いてきた英知が結集しているのだ。

粘菌の五感

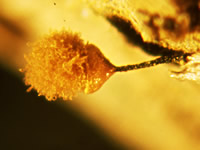

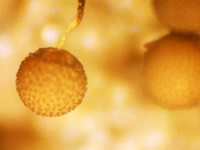

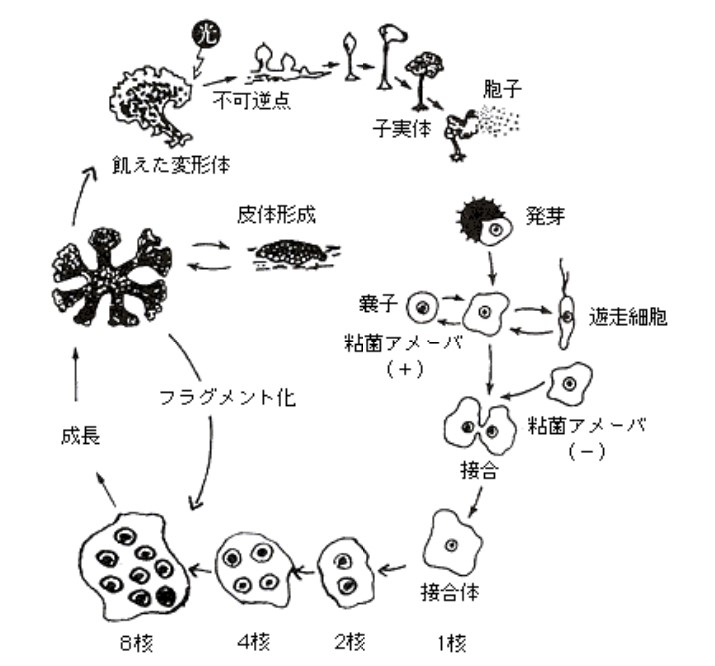

私が研究している粘菌は、動物とも、植物とも、菌類とも、原生生物とも言える曖昧な生物、コスモポリタンで、梅雨時から夏にかけて、森の朽ちた倒木や落ち葉の上などに見つけられる。粘菌変形体は、裸の原形質の巨大な塊で、100gぐらいの原形質が、先端部では数cmから数mのシート状に広がり、後方では、管がネットワーク状に分布している。管のなかではゾル状の原形質がちょうど血管内の血流のように激しく流れている。

ただし、循環するのではなく、数分周期で規則的に向きを変えている。変形体内のどろどろした溶液には、酵素タンパク質やイオンなどが溶け込んでおり、そこに核やミトコンドリアなどのオルガネラが浮かんでいる。他の真核単細胞生物と特に異なる点はない。ところが、この一見原始的な生物が、感覚受容、判断、行動、“計算”など、脳をもつ動物にも匹敵する高度な情報能力を示すのだ。動物の神経ネットワークと異なり、細胞内には互いを連絡する特殊な構造はみられないのだが。

粘菌は、紫外線や青色光を避けようとし、赤色光や遠赤色光を受けると形態形成を始める。粘菌には光を見分ける少なくとも4つの光受容系があることがわかっている。味覚もあり、苦いものは避け、糖とかアミノ酸のような美味いものには寄って行く。嗅覚もある。臭いに対する粘菌の反応とヒトの反応に高い相関があることから、そこに共通のメカニズムがあると想像されるほどだ。その他、重力や電流にも反応する。粘菌には五感が備わっていると言ってよい。

動物では特殊化した感覚器官が局在化しているが、粘菌ではこれらの能力が全身にある。一部分を切り取っても、サイズが小さくなるだけで同じように振舞う。粘菌は、全身が感覚器官であり、運動器官であり、情報器官なのだ。体のすべての部分がそれぞれ自律性を持っている生命システム、それでいて全体としての調和を創りだす存在、それが粘菌である。

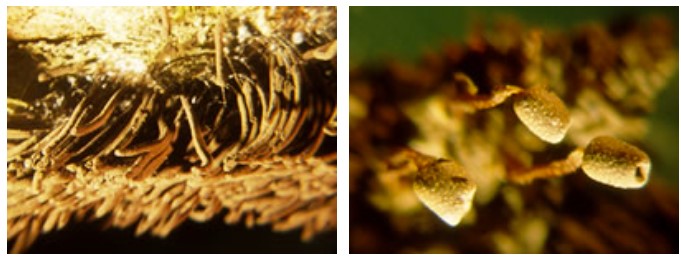

真正粘菌の生活環

粘菌の“計算”や“記憶”

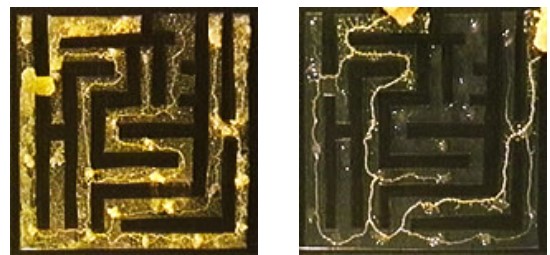

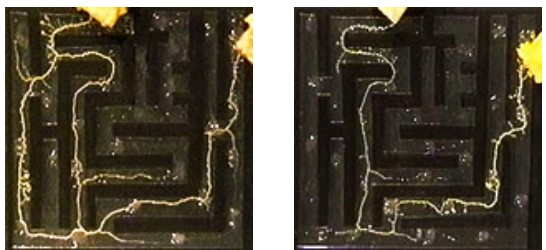

粘菌を迷路に入れると、先ず変形体は迷路内を隈なく這いまわり全体に広がる。ここで迷路内の2箇所に餌を置くと、餌のない袋小路に入った“無駄な”原形質が小さくなっていく。やがて、2箇所をつなぐいくつかの経路だけが残り、そこに太い管が形成される。さらに、これらの経路のうち、最短のものが選ばれ、最終的に一本の太い管が形成される。粘菌はこのようにして迷路問題を解く。最短コースを“計算”できるのだ。しかし、人間と同様、間違った計算をすることもあり、それがいかにも生物らしい。

(左)餌を置く直前。迷路いっぱいに粘菌が広がっている。

(右)餌(上側中央部と右上部にある)を置いてからおよそ4時間後、行き止まりの経路から撤退し、餌の上に集まったところ。粘菌は、管状に変形して二つの餌場所をつなぐ全ての経路に伸びた。

(左)距離の長い経路に伸びた管(右下側の管)が撤退したところ。

(右)餌を置いてからおよそ12時間後、距離の一番短い経路にだけ管が残った。粘菌は再短経路にだけ体を伸ばして二つの餌場所を結び、栄養分を吸収した。

粘菌を低温下におくと、約5時間後に分裂が起こり、核を8個含む球形の微小な変形体の集団になる。途中で常温にもどせば何も起きないが、この粘菌をもう一度低温下におくと、今度は分裂までに5時間かからない。低温下におかれた1度目の出来事を覚えているらしく、1度目と2度目の時間の和が5時間となるタイミングで分裂するのだ。粘菌は、過去の体験を保持し、次の経験に役立てるのである。“記憶”もあるのだ。

粘菌は、からだ全体を常に振動させている。その収縮リズムは、一様に広がる状況では、心臓の拍動のように、同調している。ところが一部分を刺激すると、刺激をした部位の振動位相が反転する。好ましい刺激の場合は(餌に触れるなど)、位相波が刺激部位から遠ざかる方向に、逆に嫌いな刺激の場合は、周辺から刺激部位へ向かって伝播する。つまり好き・嫌いが、位相波の伝播という振動パターンで行われているわけだ。神経生物学者によると、思考とは脳のどこか特別な場所に局在しているものではなく、脳の表面にあらわれた神経細胞活動の可変的なパターンであるという。ひょっとすると、粘菌のリズムパターンは、思考を表しているのかもしれない。

粘菌では分子やイオンを基本とする代謝反応系が、脳では神経細胞のネットワークが情報を処理しており、両者の構造はかなり異なる。それなのに、 “判断”や“計算”、“記憶”など、似たような能力を発揮できるのはなぜだろうか?何か類似点はないだろうか? 振動を生み出す細胞内の構造がつくるネットワークと、神経細胞からできたネットワーク。脳では、バラバラの情報を一つに統合し、まとまりある一つの情報(意味)を生み出す際、一定の周波数(例えば40Hz)で興奮する神経細胞の集団が生まれるという報告がある。つまり、脳も粘菌も能動的な素子がつくる複雑なネットワークとして一般化できるのだ。系全体がダイナミックに振る舞い、全体としてのリズムやパターンという秩序を生み出す。どうやら、能動リズム素子から構成されるネットワークのダイナミクスに、生き物が環境を捉えるメカニズムの秘密があるようだ。

粘菌は、その生態だけでなく、進化的にも、情報科学的にも興味深い生き物である。単細胞ではあるが巨大なので、実験系も簡単に組み立てられる。複雑な装置なくして、さまざまな分野にまたがる研究が可能だ。粘菌を通して、人間も含めた生き物に共通の性質を見出したいと思っている。

上田哲男(うえだ・てつお)

1947年茨木市生まれ。70年大阪大学理学部化学科卒業、72年同大学院修士程(高分子学専攻)修了、75年北海道大学薬学研究科修了、薬学博士を取得。この頃、あまり人のやらない粘菌を相手に、情報機能の解明をめざすことを決意。日本学術振興会奨励研究員、フンボルト財団研究員(ドイツ)、ブリティッシュカウンシル研究員(イギリス)、78年北海道大学助手、89年同大学助教授、92年名古屋大学教授、98年より北海道大学電子科学研究所教授。細胞インテリジェンスの解明に今も挑戦。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)

.jpg)

.jpg)