TALK

文法が生み出す人間らしさ

1.二つのジャンプ

中村

38億年続く生きものの中での人間を特徴づけるはたらきをもつ脳には、長い間関心をもち続けてきました。でも、化学から入って、分子生物学を専門にしてきたものですから、細胞の中で分子がはたらいているイメージはできるのですけれど、脳のはたらき方をなかなかうまく思い描けないので、今日はそこを乗り越えたいと思っているのでよろしくお願いします。

分子生物学は、DNAを切り口に、物質と生命体をつなげたとされますけれど、連続に見えて、そこには不連続なジャンプがありますでしょう。

酒井

今、おっしゃったジャンプには、これまでの経験で何度か向き合いました。私は物理学出身で、生物研究の初めに扉を叩いた堀田凱樹(註1)先生の研究室で遺伝学を学び、まずセントラル・ドグマ(註2)という決定論に強い衝撃を受けましたね。

中村

そこから始められて、今は言語を切り口にして、人間を探る脳科学に取り組んでおられますでしょう。生きものは皆同じと言いながらやはり人間のところでもう一つのジャンプがある。このジャンプを解く鍵は、言語ではないかと思い、お話を伺いたいと思ったのです。

酒井

博士課程の頃、脳の高次機能に惹かれて、ニホンザルで視覚記憶のメカニズムを研究しました。生物を構成しているタンパク質や細胞から、どのように心という現象が生み出されるのか。感覚器官を通じて外界の情報を認識し、そして運動に至る一連の過程と、その時にはたらく心との間には断絶があり、どうすればそこを乗り越えられるか随分と悩みました。

中村

そうですね。見ることと心は日常ではつながることがわかっているけれど、それを分子で知るのは難しいですね。

酒井

ちょうどその頃、生体を傷つけることなく脳の血流変化を画像化するfMRI(註3)が現れました。生きている人間の脳の活動を直接調べられるわけで、研究のアプローチが全く変わったのです。fMRIを使うと、細胞レベルでなく、人間の脳の働きをマクロに捉えられます。

ちょうどその頃、生体を傷つけることなく脳の血流変化を画像化するfMRI(註3)が現れました。生きている人間の脳の活動を直接調べられるわけで、研究のアプローチが全く変わったのです。fMRIを使うと、細胞レベルでなく、人間の脳の働きをマクロに捉えられます。

たとえば、湯飲み茶碗を一目見た瞬間、私たち人間は、「お茶」、「飲める」、「熱い」、「陶磁器」といった概念が言語として脳を駆けめぐります。これは、人間以外の動物が視覚をはたらかせて見る脳のプロセスとは本質的に違うもので、ここに生物から人間へのジャンプがあるわけです。

中村

脳をマクロに捉えるfMRIを使った研究では、細胞や分子という詳細は見えませんが、そうした大まかな捉え方で納得されたのですか。

酒井

科学の歴史を見ると、原子や分子の言葉で明確に物理を語り出したのはごく最近で、20世紀に入ってからに過ぎません。ニュートン力学も熱力学も、マクロな物理量を相手にするところから生まれてきたわけです。物理学を経験した者には、むしろマクロな捉え方のほうが馴染みます。

中村

なるほど。そこに物理学出身であることが生かされたということですか。

酒井

ええ。マクロに捉えると、個々の要素は捨象されて平均化されます。その全体を確率的に見ていく中から法則が現れるのです。粒子一つ一つの動きを見ても気体の分子運動の法則は解けません。同様に、脳細胞一つ一つを見るより、細胞集団や脳の各領域を知ることが近道だとピンとくる。

中村

熱力学的な思考なわけですね。

酒井

適切なレベルからのアプローチが大切です。たとえば、未知の言葉を書いた紙を調べるときに、分子生物学者だったらこれをクロマトグラフィー(註4)にかけてしまうでしょう(笑)。脳科学者ロジャー・スペリー(註5)の言葉ですが、いくらインクの成分を調べても書かれたメッセージを読み取ることはできないと・・・。

中村

すべての分子生物学者がそうするとは限りませんが(笑)。木を見て森を見ず。何でも物質まで還元すればよいわけではない。問いを解く適切な切り口がどのレベルにあるのかという意識は大事ですね。

酒井

人間を特徴づける言語のしくみは、ヒトゲノムをすべて解読しても恐らくわからない。言語の成り立ちを解くために何を見るべきかを、まだ誰も知らないのです。

中村

確かに、今は研究技術があるので、それにふりまわされがちですけれど、何を知りたくて何をするのかという基本を考えることが、今こそ大事ですよね。

酒井

言語学では、発話と理解という現象のレベルから、言語のもつ法則性を捉えようとする試みが中心です。私は、言語学を手掛かりに、さらにもう一歩踏み込んで、脳の領域レベルの活動として言語のしくみを捉えたいと考えています。

言語処理を行う脳の領域を探ることは新たな試みですから、未知の法則がこれから次々と明らかになることでしょう。物質から人間までは遠い道のりですが、人間で研究するからには、単に物質に還元するのとは全く異なる本質的な理解の方法があるだろうと常に考えて研究しています。

(註1) 堀田凱樹

【ほった・よしき】(1938-)

大学共同利用機関法人情報・システム研究機構長

※関連記事 生命誌42号 サイエンティストライブラリー

(註2) セントラル・ドグマ

【central dogma】

中心的教義。核酸上の塩基配列として決定されている遺伝情報は、DNAからmRNAへ転写され、さらにタンパク質へと翻訳されるが、その逆流はしないという考え方。F.クリックが生物の一般原理として表現した。

(註3) fMRI

【functional Magnetic Resonance Imaging】

機能的磁気共鳴画像。MRIが構造を写す画像法であるのに対し、fMRIは神経活動に伴う血流変化を測定し、その時点で活動中の脳の部位を写し出すことができる。

(註4) クロマトグラフィー

【cromatography】

混合物の試料からその成分を分離・分析する方法。

(註5) ロジャー・スペリー

【Roger Sperry】(1913-1994)

アメリカの神経心理学者。てんかん治療のために脳梁を切断した患者に作業実験を行ってもらい、右脳と左脳の役割分担を証明した。1981年にノーベル生理学・医学賞受賞。

2.言語は法則をもつ

中村

言語の役割は、まず人間に特有の「考える」ということだろうと思うのです。酒井さんは、動物と人間の違いは言語であるとする立場が明確ですが、生物学では、トリやサルのコミュニケーションから人間の言語までを連続したものとする見方のほうが強いですね。

酒井

人間がもっている言語能力と、他の動物の能力を明確に区別した最初の科学者はデカルトです。その流れを汲み、生成文法理論という形で「言語は法則をもつ」ということを明らかにしたのがチョムスキー(註6)です。

しかし、その文法に関する法則は多くの人々が日常的に抱く言葉のイメージとかけ離れているため、いまだに誤解されています。たとえば、人間は新しい意味をもつ言葉を自由に作ることができますね。そこには定まった法則など存在しないように見えます。

中村

それこそ言葉の役割なので。ここでつい「意味」を考えると科学の対象にはならない。

酒井

ところが、言葉に含まれている「意味」を思いきって切り捨てていくと、言語の骨格の部分だけが残ります。チョムスキーは、言語の本質、いわばエンジンの部分は科学の対象になり得ることを示したのです。

中村

言語に関心をもつと、必ずチョムスキーに出会うけれど、それを現実とつなげるのが難しいので頓挫しがちです。

酒井

地球上の生物はなぜこれほど多様なのかという問題は、まず進化論によって説明され、DNAの発見によって進化という生命現象が実証されました。では、なぜ世界中にこれほど多様な言語が溢れていて、しかも時代とともに変化し続けているのでしょう。言語という現象を説明する仮説が生成文法理論なのです。私は、その実体を脳科学で実証したいのです。

中村

なるほど。種の多様性をダーウィンの仮説を基本に進化で解こうとしていることは確か。まだ解けませんけれど。言語の多様性をチョムスキーの仮説で乗り越えようという考え方、よくわかります。

酒井

人間の言語や心は主観的な要素を豊富に含んでいて、客観的な科学の手法が相容れない対象であるというところに、人間を扱う科学の難しさがあります。対象から主観を捨てなければ科学として扱えませんが、間違ったものを捨てると、見当違いの結果に終わってしまいます。

人間の言語や心は主観的な要素を豊富に含んでいて、客観的な科学の手法が相容れない対象であるというところに、人間を扱う科学の難しさがあります。対象から主観を捨てなければ科学として扱えませんが、間違ったものを捨てると、見当違いの結果に終わってしまいます。

中村

「人間とは何か?」という問いをたてる時に、何を切り捨てるかの見極めは大事ですけれど、チョムスキーの説には、言語学の中で批判的な声もあがっていますね。

酒井

ええ。しかし、科学ではニュートン力学や熱力学と同様に生成文法理論を一つの作業仮説と考えれば良いのです。ボルツマン(註7)の説はあるところまでは正しいのですが、厳密に言えば部分的な修正を受けるところもあります。だからといって熱力学でボルツマンの説が完全に否定されることはありません。物理学では、前提が誤っていても正しい結論が得られることがしばしば起こるのですから。ところが人文系の学問分野では、ある学者の説が、作業仮説を越えた権威になってしまったり、全否定されたりするような極端なことが起こります。科学はそれではいけません。

中村

なるほど。ここでも物理学の考え方が生きてますね。

酒井

生成文法理論は指導原理から演繹的に展開されるところが、多くの人にとってはわかりにくい。実験などによって帰納的にたどり直すほうが、はるかに理解しやすいんですよ。今、大学の1、2年生に物理を教えていますが、運動方程式を演繹的に説明しても、なかなか実感が涌かないようです。そこで、ニュートンがどのようにしてその法則に到達したのかを丹念に明らかにしていくと、次第に法則の意味がわかるようになってきます。法則は科学の命です。学生の中には生物学に進む者もいるでしょうが、物理の法則を知っておくことは、彼らが将来、生命科学の法則を理解しようという時に、きっと役立つと思います。

(註6) チョムスキー

【Noam Chomsky】(1928- )

アメリカの言語学者。生成文法理論を提唱する。反戦平和運動にも活躍。著書に『文法の構造』『文法理論の諸相』など。

(図2) ボルツマン

【Ludwig Boltzmann】(1844-1906)

オーストリアの理論物理学者。熱現象の不可逆性を追求し、統計力学の成立に貢献。

3.文法の中枢

中村

研究手法としてfMRIなどのイメージング技術を使い始めてどんな感じをおもちですか。

酒井

とくにfMRIは、生体内の構造だけでなく機能まで見ることができるので、脳を知るための非常に強力な手段です。

中村

確かに活動しているということは、門外漢の目でも見えますが、だからどうなの、と思うこともあって。

酒井

イメージングの研究では、脳が活動している様子を見ることだけではなく、見たものにどのような「解釈」を与えられるかがもっとも大切なのです。画像だけがあっても、解釈をうまく絞り込めなかったら、研究が前へ進んだことにはなりませんから。

中村

おっしゃる通りですね。しかし、何を見ているのか解釈のはっきりしない脳画像が溢れていませんか。

酒井

それは、誤解を招きやすいデータの出し方をしている脳科学者の責任です。たとえば、本を読んでいる時の脳活動をそのまま出しても、何の解釈もできません。本を読んでいる時にどのような過程が含まれているのかを明確にして、各々の過程が脳のどの場所の活動に対応するのかを一つひとつ具体的に示せなくては、解釈したことにならないのです。

中村

科学的でない脳画像が巷に溢れている現状を越えて、解釈のところを是非。

酒井

イメージングの基本は、複数の条件間で「差を見る」ことです。そのためには、一つの要因だけを変えた二つ以上の条件(実験条件と対照条件)を用意して、被験者の脳活動を比較します。その時、脳の一カ所だけで活動の差が確認できれば、その差は、条件の変化を生み出した一つの要因に対応するという解釈が成立します。可能な限り条件を絞り込み、脳の特定の場所の活動に多義性のない解釈を与える実験を積み重ねながら、脳の言語地図を作っていくのです。

中村

よくわかります。ところでお仕事でもっとも印象的なのは、文法に関わる領域の特定ですが、この時、差はどうやって出したのですか。

酒井

まず文の理解を問う課題を用意します。参加者が課題を解いているときの脳活動をイメージングで見て、文法の負荷で差の出る場所を突き止めるのです。

たとえば最近使っている課題では、絵と文のセットで出します。絵と文の内容が一致していれば右のボタン、違っていれば左のボタンを押してもらうという、子どもにもできる実験です。

実験で用いた条件は、「○が□を押してる」と「□が○に押される」という二種類です。同じセットの絵(頭を○や□にした人物の動作)と文を使っていますから、条件間で意味や単語、そして文字数まで同じで、唯一、能動文と受動文の違いがあるだけです。このような絵と文の組み合わせをランダムに出題します。

純粋に能動文か受動文かを判定しているときの脳活動を見るために、課題から余分な要素をできるだけ取り除きます。○や□を使ったのは、「警官が泥棒を捕まえる」とすると、解答者は絵や文をきちんと見て理解する前に、「泥棒」や「警官」という単語だけで状況を推測できてしてしまうからです。そうした手掛かりは一切与えません。

この二条件で脳の活動を比較したところ、統計的に有意な差が認められる場所は脳の全体で一カ所しかなかったんです。そこのはたらきは、受動文と能動文という文法の負荷の違いだとしか解釈しようがありません。受動文の方が普通の能動文よりも文法的な負荷が高いため、脳活動も上昇するのです。

(図1) 文法処理を行う脳の場所を突き止めるための「絵と文のマッチング課題」

(上:能動文、下:受動文)

中村

なるほど。個人差はありませんか。

酒井

いいえ。参加者に共通して、脳の同じ場所で活動の差が認められます。脳活動が受動文より能動文の方で高くなる人はいませんでした。

中村

今、結果を見せていただくと、なるほどと思いますが、この方法に行きつくまでに試行錯誤がおありになったことでしょうね。

酒井

我々も、実際にやってみるまでは、こんなに単純な実験で、脳活動の差が認められるとは思ってもいませんでした。脳科学だけをやっていても、このアイデアは浮かばなかったでしょうし、あえて試してみる気も起きなかったことでしょう。言語には法則があるという言語学の仮説を信じて、それまで目に見えなかった「文法的な負荷」を実際に試してみることが鍵でしたね。

中村

チョムスキーの言っていることの意味が、このお仕事を通してようやくわかりました。

4.言語学の仮説を実証する

中村

文法の処理をしている場所は、何と呼ばれている領域なのでしょうか。

酒井

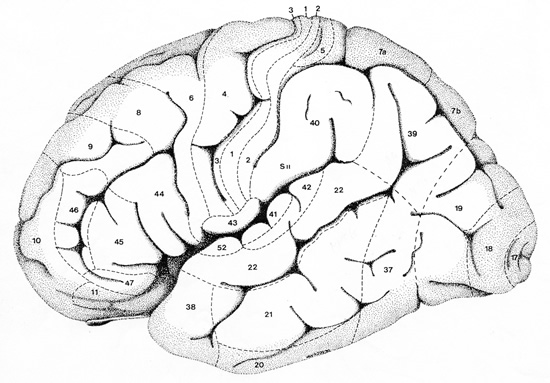

左脳にある前頭葉の下前頭回で、古典的にはブローカー野(註8)と呼ばれる部分に相当します。これまでブローカー野は発話の中枢と考えられていたのですが、実は文法の中枢だったということです。そこで、「文法中枢」と呼ぶことにしました。

中村

するとブローカー野が損傷した場合は、文法が処理できずに話せなくなるということでしょうか。

酒井

最近論文にまとめた仕事で、実際に、この領域に脳腫瘍をもつ患者さんの協力を得て、脳のブローカー野に損傷を受けると文法障害が表れるということを突き止めました。

最近論文にまとめた仕事で、実際に、この領域に脳腫瘍をもつ患者さんの協力を得て、脳のブローカー野に損傷を受けると文法障害が表れるということを突き止めました。

先のような課題を患者さんに解いてもらうのですが、この実験では、能動文と受動文に加えてもう一種類、「□を○が押してる」という語順に変えた「かきまぜ文」を用意しました。文の意味は他の二つと全く同じですが、目的語を文頭にもってくると、文法的な負荷が高くなります。この患者さんの場合の誤答率は、能動文で一割、受動文で三割ほどですが、かきまぜ文では三割から五割にもなったのです。

中村

かきまぜ文では、脳に障害がない方でも間違いが増えますか。

酒井

いいえ、健常者ではすべての条件で誤答率が3%ほどに過ぎません。左前頭葉で文法中枢以外に脳腫瘍があった場合も、健常者と変わらず間違いは増えないことが実証されました。

日本語では、「ケーキを私は食べたい」とか、「本を私は読みます」という言い方も自然ですが、英語では許されません。かきまぜ文のような変形のルールが許されるかどうかは言語によって異なり、語順などの文法的な特徴も多様ですね。

目的語を先頭に移動する操作は、文法のエンジンをより消費する負荷の高いものだという仮説は、生成文法理論にあったのですが、それが脳でどのように処理されているかというデータはなかったのです。

中村

日常使い慣れた文法処理であれば、脳に多少の負荷がかかってもあまり負担にはならない。それでも、その変化を実際に観察して、言語学の仮説を脳科学として実証なさったということですね。

酒井

文法のルールに基づく操作を、脳科学では脳が行う言語的な計算と考えます。我々が普段は気づかずに行っているような自動的な処理でも、言語学的に負荷が高いと予想される操作を実験に取り入れることで、脳の活動として実際に見えてくるわけです。

中村

それが文法ということですね。

酒井

はい。一方、日常会話では単語から意味を推論したり、記憶に照らして連想をはたらかせられますから、文法処理はさらに外に現れにくくなります。実は、この患者さんも医学的には言語障害が認められていませんでした。失語症とは診断されないのです。ご本人も全く自覚はありませんが、本を読んだり、手紙を書いたりする時には、おそらく何らかの難しさは経験しておられたのではないかと思います。意識に上らなくとも、脳はいつも多様な情報処理を組み合わせて実践していますから、文法障害は目立ちにくいのでしょう。今後は、文法のリハビリも注目されるようになると思います。

(註8) ブローカー野

【Broca's area】

ヒトの優位側大脳皮質の前頭葉にある領域。1861年、運動性失語症の最初の症例を報告したフランスの外科医ポール・ブローカの名に由来する。ブロードマンの脳地図において44野と45野に相当する。

5.言語の骨を計算する

酒井

言語を、音素列や文字列のように、単に一次元的な記号の並び方と捉えるようではいけません。たとえば、<私は オレンジを 食べる>という文で、主語・目的語・動詞は、一列に並んでいるのではなく、実はその奥に隠れた「言語の骨」のような構造でつながっているのです。<オレンジを 食べる>という目的語と動詞の関係は、まず一つの述語をつくっているわけです。この述語の頭に、<私は>という主語が結びつくことによって、さらに階層が増えています。脳の文法中枢では、この「言語の骨」の構造を計算して処理しているのでしょう。

(図2) 「言語の骨」

中村

言語の基本構造ですね。

酒井

目的語の代わりに動詞の前に副詞をつけて、<私は 一生懸命に 走った>としても同じ構造です。形容詞と名詞の関係や、副詞と動詞の関係も含めて、すべて言語の骨によって計算されます。

言語の骨を作る要素が2つならば対称ですが、3つになると必ず対称性の破れが起きますね。人間の脳は、言語の骨の構造をくり返し計算することで、いくらでも階層を増やせるようになったのです。このくり返し計算のことを、「再帰的計算」と言います。

中村

対称性の破れがここでも重要で、そこからどんどん枝を伸ばしていけるわけですね。なるほど。

酒井

枝分かれをくり返せばいくらでも長い文を作れます。無限に階層を増やせるような言語の骨をもつ例を紹介しましょう。<これは ジャックの建てた 家に置いた 小麦を食べた ねずみを追いかけた 猫をいじめた 犬・>です。子どもがよくやる言葉遊びで、文末に再帰的に文をつけ加えることで、いくらでも続けられます。こうして得られた文がどんなに長くても、最初の代名詞の<これ>は、必ず文末の名詞を指すわけですから、不思議ですね。

中村

言語から人間を探る切り口は、この再帰性なんですね。ゲノムもそうかもしれない。一見、意味のないくり返し配列に歴史が刻まれていますけれど、その中にはきっと・・・。

言語から人間を探る切り口は、この再帰性なんですね。ゲノムもそうかもしれない。一見、意味のないくり返し配列に歴史が刻まれていますけれど、その中にはきっと・・・。

酒井

再帰的な構造がある。「フラクタル」と呼ばれる枝分かれのくり返しは、自然界が生み出すもっとも基本的な構造ですね。再帰性は、人間が創造する芸術にも見られ、たとえば、ベートーヴェンの交響曲などにも、再帰的な枝分かれの構造を見つけることができます。再帰性が人間の創造力の源でもあるわけです。

動物にはこの能力がありません。人間は再帰的に計算できる脳を獲得したことで、大きくジャンプしたのだと考えています。

中村

他の動物の脳と人間の脳の違いは、枝分かれを進められる対称性の破れにあると。確かに、これは大きなジャンプです。

酒井

この違いは道具の利用を考えても明らかです。チンパンジーは石ころをうまく利用して実を割ったりできるので、人間のように道具を使う能力をもっていると思われがちですが、人間はそのような道具を作るための道具をさらに作ることができるのです。木を削るためにナイフを作り、ナイフを作るためにハンマーで鉄棒をたたくわけですから。人間は、進化的にいつ頃この能力を獲得したのでしょうか。非常に興味深いテーマですが、この問題は、現在地球上に生きている動物だけを調べても解決できませんね。

中村

人間と他の動物との違いが再帰性にあることは確かですね。一方で、再帰的な計算が得意な脳の文法中枢のはたらきは、人間なら誰もが共通にもっている能力のはずですが、それぞれの言語は皆違いますね。共通なものからどうやって多様で複雑なものが生まれてくるのでしょうか。

酒井

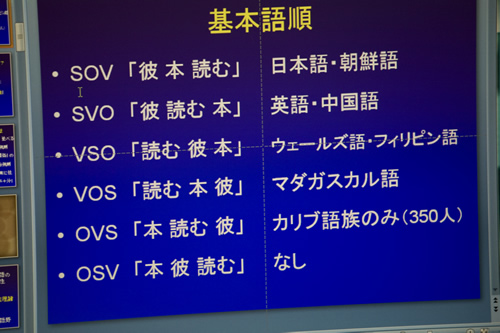

それは、自由度のあるパラメータがいくつかあるために、その組み合わせが多様に見えているだけなのです。すべての自然言語が文法中枢で計算される言語の骨のパターンによって生み出されることに変わりはありません。日本語では、先の長い例文のように修飾語が前につきますが、英語では逆に後についていきますね。このように、修飾語をつけるときの枝分かれを左側と右側のどちらにするかが「自由度」で、一つの重要なパラメータとなっています。それぞれの言語では、各パラメータのとりうる値が決まっているのです。他のパラメータには、主語(S)、目的語(O)、動詞(V)を並べるための語順があります。理論的には、この配列のパターンは全部で6通りです。

中村

6通りのパターンは全部自然言語として存在するのですか。

酒井

SOVとSVOの2つがもっとも多いのです。フィリピンのタガログ語では、動詞が文頭に来ます。目的語が文頭に来るパターンの言語はほとんどありませんね。ですから、神経系があるかどうか、背骨があるかどうか、といったパラメータの組み合わせで生物を分類できるのとよく似ています。

(図3) 「6つの基本語順」

中村

なるほど。生物の多様性と同じですね。

酒井

しかも言語は常に変化しています。よく若者の言葉は乱れていると言われますが、これも時間的な変遷の一端と捉えるべきなのでしょう。次の世代はさらに乱れるかもしれませんが、それが人間の言語というものの宿命ですから、別に心配しなくて良いのです。

中村

基本は変わらないということですね。

6.生得性と文章理解

酒井

英語の文法規則を学校で習っても、なかなかうまく使えないものです。たとえば、主語が三人称・単数・現在のときは動詞に “s” がつくということを知っているのに、実際に話したり書いたりするときには “s” を落としがちです。日本語は、主語と動詞の対応関係がほとんどなく、単数と複数を常に区別するわけではないので、普段日本語だけで考えている人の脳では、自動的にはこの文法規則がはたらかないのです。ところが幼児は、環境さえ整えばどんな自然言語であっても、それが同時に複数与えられても獲得してしまいます。幼児は文法規則を明示的に教わることもなく、極めて複雑な文法処理を獲得できるのはなぜか。この問題はまだ解けませんね。

中村

本当に、誰もが短期間でみごとに話せるようになりますものね。どのようなしくみになっているのか不思議ですね。

酒井

これが「言語の生得性」だと言ったのがチョムスキーなんですね。

これが「言語の生得性」だと言ったのがチョムスキーなんですね。

中村

実際に世界中の人にできるのだからもともともっている能力としか思えない。しかし、そのしくみが知りたいですね。

酒井

生得的な言語能力は、すなわち生物学的な能力であり、それゆえに言語は科学の対象であるというところが彼の理論の根幹でもあります。言語がどのように獲得されるのかという問いに答えるためには、赤ちゃんの脳をイメージング技術で見るだけでなく、その解釈に必要な理論も必要ですね。

中村

文法以外の言語処理については、研究が進んでいますか。

酒井

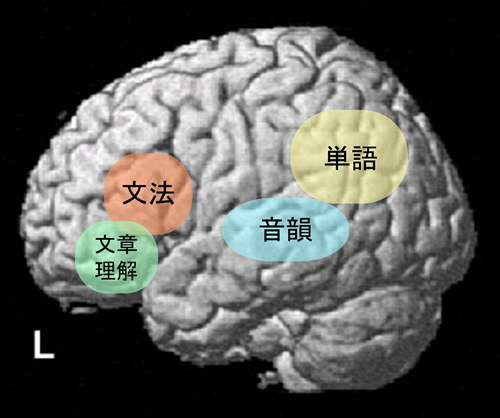

脳の言語地図に取り組む実験の一環で、文法中枢のすぐ下の領域は文章を理解するときにはたらいているということがわかってきました。実際に用いた例文では、「写真をとってもいいですか」という質問に、「フラッシュをたかなければいいですよ」という答であれば問題ないですが、「フラッシュをこわせばいいですよ」という答はおかしいですね。どちらも文法的にも語彙的にも正しい日本語ですが、文脈上で意味が合う文かどうかわかるのが文章理解なのです。こうして、文章理解の中枢もわかってきました。文章理解は知覚や記憶からさらに進んだ高次情報処理ですから、音声で聞いても、文字で見ても、全く同じ場所が活動するわけです。

中村

文法ではなく、文章の内容を理解する場所が近くに独立してあるということですか。

酒井

はい、文章理解に必要な処理をしている中枢だと考えられます。たとえば、辞書を引くと一つの単語にもたくさんの意味があることが確かめられるように、単語と意味の関係は一対一対応ではありません。

中村

どの言語でも言葉の意味は文脈で柔軟に変わりますね。

酒井

たとえば5つの単語からなる文で、それぞれの単語に10の意味があるならば、10の5乗の可能性を検討しなくては意味が理解できないはずです。

固有名詞を除くと、あらゆる単語が情緒的な幅やニュアンスの異なる意味を複数もっています。そのままでは文の意味は定まらないはずなのに、実際には瞬時に決まる。そのためには、意味の選択と統合を処理するための特別な計算が必要なのだと考えています。

それから、単語自体の処理にも謎があります。語彙が豊富であるほど検索効率が落ちるはずですが、実際にはその逆です。外国語の場合には反対で、知っている単語が少ないにもかかわらず、いざという時になかなか出てこない。

中村

確かにそうです。実感があります。

酒井

言語は非常に奇妙なものです。人間が設計したコンピュータとは全く違う。結晶構造のように厳密で理に適っているようでいて、柔軟な自由度がたくさん用意されているところもある。人間の言語は、さまざまな法則を秘めているので、一つひとつ問題を整理しながら研究を進めていく必要があります。

言語は非常に奇妙なものです。人間が設計したコンピュータとは全く違う。結晶構造のように厳密で理に適っているようでいて、柔軟な自由度がたくさん用意されているところもある。人間の言語は、さまざまな法則を秘めているので、一つひとつ問題を整理しながら研究を進めていく必要があります。

中村

確かに言語のもっている特徴は、どれも常識的であり、かつ、よく考えると不思議ですね。でも生きものらしさという感じとは合いますね。

7.外国語を習得する

酒井

外国語を習得するということは、一回できあがった脳の母語の回路に修正を加えながら、再び新しい言語を獲得生成していくという、非常に脳に負荷がかかるプロセスです。まず本人にやる気があり、その言語のネイティブ・スピーカーが身近にいるという状況は明らかに上達の助けになります。しかし、週に一時間、英会話に通うだけでは、英語の習得は・・・。

中村

無理ですね。言語学者のスーザン H. フォスターさんが子供に対して大人の遅れは3年で到達点は同じと言っていますが、現実的にはなかなか・・・。

酒井

中にはセンスの良い人がいます。故人ですが、エミール・クレーブスさんというドイツの通訳者は、なんと60カ国語を話した伝説的な人物です。最近行われた解剖検査結果によると、彼の脳の左右の非対称性は、通常の人と比較してブロードマンの44野で少なく、45野でいちばん大きいことがわかった。

(図4) 「人間の脳地図(左脳表面)」

出典:H.M.Duvernoy, The Human Brain: (1999)より

中村

脳が残っていたのですか。

酒井

死後70年以上もの間、大切に保存されていたのです。脳の言語野に関する限り、大人になっても幼児のように柔軟だったのでしょう。稀にこういう方がいらっしゃいます。

我々は、英語以外のさまざまな言語を母語とする95人に参加していただいて、英語の文法課題の成績と相関する脳の局所的な体積をMRIで調べました。他には綴り課題の成績、年齢、性別、利き手などの情報をすべて考慮に入れて相関を調べたところ、文法中枢の体積の非対称性が文法課題の成績と見事に相関したのです。エミール・クレブスさんと同じように、文法中枢の一部である左脳の45野が右脳の45野より大きい人は、文法が自然に頭に入りやすい、もしくは入った傾向があるようです。

中村

とくに日本語を習うということもせずに、アフリカから日本に来て3カ月ほどで話せるようになったという人がいて、話を聞くと、彼の生まれた国では言葉とは多様なもので、日常から6つや7つは飛び交っているので、新しい言葉も聞いているうちに自然に頭に入ってくるというのです。生得性とは別に、育つ環境で可塑性の高い脳になることもあると思うのです。

酒井

それは大いにあり得ますね。幼児期から多言語の環境にいると、単一言語には現れないようないろいろな文法規則のパターンが脳に自然にそなわってくるので、大人になってからも応用がきくと考えられます。

大人になるほど脳の可塑性が乏しくなるのは、文法処理だけではありません。発音の場合は訛りという形で現れますし、なじみのない言語音の聞き取りも困難になります。日本語のような5母音の言語だけでなく、8母音や10母音をもつ言語にふれて幼児期に音声を聞き分けていれば、大人になっても聞き取り能力がはるかに向上することでしょう。これは、古典的にウェルニッケ野(註9)と呼ばれてきた、聴覚連合野のはたらきであり、音韻の中枢と考えられています。

中村

音韻や単語を扱う領域は、コミュニケーション能力として言語を調べる研究でよく調べられていますね。

酒井

たとえば、オウムが人間の言葉をそのまま復唱できるのは、音韻能力が発達しているためです。内容を理解せずそのまま復唱しているだけですが。

中村

オウムに理解してもらったような気になっているのはこちらの勝手ですね。ボノボ(註10)が文章を理解したと言われたこともありましたが。

酒井

それも文法や文章理解ではなく、単語レベルの処理が発達しているのでしょう。チンパンジーは察しがいいので、話し手の意図がわかってしまう。犬も相当察しがいいですね。それは、言語で推理する概念思考ではなく、動物の基本的な認知能力ですね。音韻や単語の能力にすぐれている動物は、ある事が起きて次に何が起こるかと予測する際のキーワードとして単語を憶え、それにしたがって適切に反応できるのです。

中村

人間は脳の前側にある文法と文章理解の能力で考えることが加わったわけですが、察しは悪くなっているかもしれませんね。

酒井

近い将来、大脳皮質上をどのように情報がめぐっているかという回路が見えてくることを期待しています。

(図5) 「脳の言語地図」

中村

回路を知るには、現在の技術で十分ですか。

酒井

イメージングの分解能が数百ミクロンまで向上すれば、見えるかもしれません。それでも駄目な時には、想像力逞しく理論的に予言をして、後世にまかせましょう。

中村

問題を出してあげることも大事ですね。百年後に解けるような。

酒井

科学にとってそれは非常に重要なことです。

中村

言葉という切り口で、後生に残すべき問題はたくさんありそうな気がします。

(註9) ウェルニッケ野

【Wernicke's area】

ヒトの優位側大脳皮質の上側頭回の後部にある領域。1874年、この領域の障害が引き起こす感覚性失語症の症例を報告したドイツの神経科学者カール・ウェルニッケの名に由来する。ブロードマンの脳地図において22野に相当する。

(註10) ボノボ

霊長目ヒト科チンパンジー属。別名はピグミーチンパンジ。四肢が長く、チンパンジーよりやや小型。アフリカ、コンゴ民主主義共和国のコンゴ河流域にのみ生息。

8.バイオリンと青い鳥

中村

ベートーヴェンの交響曲には再帰性があるというお話がありました。酒井さんはバイオリンを弾かれるそうですが、ご自分で演奏していていかがですか?

ベートーヴェンの交響曲には再帰性があるというお話がありました。酒井さんはバイオリンを弾かれるそうですが、ご自分で演奏していていかがですか?

酒井

ベートーヴェンは論理的に曲を吟味しながら構築している分、その階層構造がわかりやすいのだと思います。実際の演奏では、楽譜を見たり曲について考えたりしないでも弾けるように、ほとんど自動化するまで練習することが必要とされます。五嶋みどり(註11)さんのコンサートを聴いて心底驚きましたが、本当の名人は、ちょうど呼吸するように自然に弾いていますね。楽器から澄み切った音が自然に出て、美しく、そして心地よく響く旋律が奏でられます。人間らしい能力は、このように自然な能力だということがよくわかりました。五嶋みどりさんの場合、小さな時から言葉を覚えるようにしてバイオリンを覚えたのだと想像します。

中村

音楽も言葉と同じわけですね。

酒井

音楽は言葉のように本当に身についていなければ、複雑なニュアンスの違いや感情表現はできません。私も、バイオリンを習っている先生から、「暗譜したその先からが音楽だ」と言われました。楽譜だけでなく奏法までもが自動化され、考えなくても自然と身体が動くようになったら、その先が音楽だということなのでしょう。自動化されて初めて、「自然に」表現できるわけなのです。

中村

人間は、一生懸命考えて、いろいろなものを作り出して、でも最後は、自然なところに行き着くというわけですね。その時は、前の方の脳は活発でなくてよいのかもしれません。他の動物であれば自然のままに生きるし、人間にもそういう面はありますね。しかし、言語をもった人間は、考えるということをして、自然の中から、美しいもの、面白いもの、納得できるものを見出そうと科学や芸術を続けて、最後には、自然のままという終着駅に再び帰ってくる。

酒井

まさにこれこそが「めぐる」というテーマですね(笑)。

中村

ここにも、「再帰性」が現れますね。

酒井

『青い鳥』が身近なところにいたように、本当の真理は自分の中にあった、ということを発見することになるのでしょう。

中村

それを人間らしさと言うのかもしれませんね。物語りの最初に、そこにいる人は、まだ人間らしさを知らない。そして再び帰ってきた時に・・・。

酒井

初めて、「あ、これが人間だったのだ」とわかる。それは自然なことで、人間だけが身につけた能力であり、知恵なのですね。

中村

芸術でも、科学でも、どんなことでもね。

酒井

私も、科学の研究をしながら、ずっと音楽や芸術に興味をもち続けています。人間が勝手に作ったものが人工物なわけですが、それがすべて芸術になるわけではありませんね。ちょうど「無我の境地」のように、人間が我を忘れて自然のままに行動してみると、実は生物学的な意味でも芸術的な意味でも人間らしさが最もよく引き出せるように考えています。宗教にも、自分を捨てて初めて自分が何者であるかがわかる、という思想がある。そこに、人間のもっとも普遍的な姿があるのでしょう。

私も、科学の研究をしながら、ずっと音楽や芸術に興味をもち続けています。人間が勝手に作ったものが人工物なわけですが、それがすべて芸術になるわけではありませんね。ちょうど「無我の境地」のように、人間が我を忘れて自然のままに行動してみると、実は生物学的な意味でも芸術的な意味でも人間らしさが最もよく引き出せるように考えています。宗教にも、自分を捨てて初めて自分が何者であるかがわかる、という思想がある。そこに、人間のもっとも普遍的な姿があるのでしょう。

多くの人々に愛される一流の音楽や芸術は、人間のもつ普遍的な法則に基づいて自然に生み出したものだからこそ、国や文化が違っても、時代が変わっても受け入れられ続ける。伝えたい、表現したい、というメッセージを発する人も、受け取る人も、同じ生物学的な脳をもっている限りは・・・。

中村

それができるということですね。ベートーヴェンを聴いていたら、まさに今おっしゃったことを感じます。一人の作曲家で、あれほど幅広い音楽性をもった曲をつくり、現代の日本での生活のさまざまな場面にどれかが応えてくれる。こういう人は他にいませんね。

酒井

私もベートーヴェンが一番好きです。人為的な創作を芸術に高めるにはどうすればよいかを意識的に考えて、それをさらに昇華させたからこそ、そのことが形になって現れている。そこがベートーヴェンの魅力ですね。モーツアルトは、むしろ最初から自然に湧き出てくる自らの能力を使っている。ベートーヴェンは、自分がもっている限界を越えようと挑戦して、実際に創作を通して自分を乗り越えながら、新たな境地を開拓していく。

中村

そこにとても人間味を感じます。しかも、それがまた自然に受け入れられる。生きものを見るのと同じ面白さがあります。生命誌もそれを目指しています。

酒井

この対談中に流れていた曲は、ベートーヴェンのカルテットです。全16曲のうち、初期、中期、後期の作風は別の人が書いたかのように違いますね。人間は、いろいろな苦難を乗り越えて成長できるという証ですね。

中村

芸術はこういう形で表現できるところがとてもうらやましい。

酒井

そうですね。科学の研究もそうありたいものです。今日はどうもありがとうございました。

中村

こちらこそ。今日は、脳科学と生成文法という、とても関心をもちながら、これまでの説明では納得できなかった問題を解く方法をみごとに示していただいて、とても充実した時間をもつことができました。

(註11) 五嶋みどり

【ごとう・みどり】(1971-)

バイオリニスト。6歳でニューヨークフィルとの共演でデビュー。アメリカを中心に世界中で活躍し、演奏活動のほか教育活動も行う。

写真:大西成明

対談を終えて

中村桂子

物質から生命体へのジャンプを解く鍵がゲノムなら、生命体の中での人間の特徴を解く鍵は言語だろうと思い言語研究に興味を持ち続けてきました。その中で、最も魅力的な研究の話を伺い、知的な幸せ感に充ちた時間を楽しみました。物理学から出発して言語学まで、科学とは何かという基本を考えながら多分野をつないでいく研究の進め方には説得力があり、魅力的です。研究への姿勢が自然で素直な問いをみごとに解く。尊敬する研究者リストに若い一人が加わりました。

酒井邦嘉

言葉はめぐる

初めて中村先生とお会いしたにもかかわらず、懐かしい恩師に偶然めぐり会った時のようなデジャビュを感じた。中村先生のお名前を初めて知ったのは、学生時代に読んだワトソンの『二重らせん』(講談社文庫、1986年)の翻訳者としてであった。久しぶりにこの本を開いてみて、中村先生が後書きに書かれた、「読む人に、“人間とはなにか” 、“科学とはなにか” の基本を見事に示してくれるのだ。」という文が目に飛び込んできた。今回のテーマと見事に呼応するのはもちろん、私が言語脳科学の研究や執筆を通して「人間や科学の基本」を追い求めてきたのも、実はこの一文に運命づけられていたように思えてくる。さらに、中村先生と私が無類のベートーヴェン好きであることも、おそらく偶然ではあるまい。確かに言葉はめぐるのである。

酒井邦嘉(さかい・くによし)

1964年東京生まれ。東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。理学博士。同大学医学部助手、ハーバード大学医学部リサーチフェロー、MIT言語学・哲学科客員研究員を経て、現在、東京大学大学院総合文化研究科准教授。生成文法理論に基づいて、言語処理の法則性を脳科学として実証する研究に取り組む。著書に『言語の脳科学』『科学者という仕事』『脳の言語地図』ほか。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)

.jpg)

.jpg)