TALK

数学の眼で人間のものの見方を解く

1. 錯覚という眼のはたらき

中村

私はエッシャー(註1)の不思議な絵や福田繁雄さん(註2)のトリックアートが大好きなのです。とても知的な遊びでワクワクします。杉原先生がそれを科学的に解明する研究を表現の場としてお作りになったことを知り、是非お話しを伺いたいと思いました。錯覚美術館、楽しそうで期待が膨らむ一方、背後の計算や数学のお話がわかるかどうか(笑)。

杉原

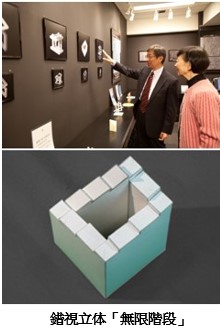

「あなたの視覚は計算済み。抵抗しても無駄です。」というのが錯覚美術館のキャッチコピーです。計算を手がかりに錯覚のしくみを探り、その成果の応用までを目標にして、一昨年の秋に八人の研究者が集まって計算錯覚学というプロジェクトを始めたんです。この研究から生まれたいろいろな錯覚作品をここで公開しています。

中村

八人の方はどんな分野なのでしょうか。

杉原

数学、心理学、認知科学、コンピュータ科学などで、それぞれの知見をあわせて計算という視点から新しい錯覚の設計に取り組んでいます。

人間は、絵を見てそこに描かれた立体を理解できますね。私は数理工学の立場でコンピュータに同じことをさせようと考えて、絵を理解するパターン認識の研究をしていて新しい計算法を見つけました。その計算をするソフトウェアが投影図を立体として正しく理解できるかどうか、あり得ない立体を描いただまし絵で確かめてみたのです。するとそのほとんどは立体として理解されませんが、ときどき立体になると理解するんです。つまり、「不可能立体」とされるだまし絵の中には立体として組み立てられるものがあることがわかったのです。

中村

同じだまし絵でも立体になるものとならないものがあるということですか。

杉原

実際には立体を作れないものが多いのですが、なかに作れるものがある。

中村

コンピュータは先入観を持たないのでその区別ができるのですね。

杉原

昔から、不可能立体と呼ばれてきたものを数学の眼で見ると立体化する方法がわかり、実際に立体錯視の作品にしています。人間が絵を見て理解する方法と、コンピュータが計算で解く方法はまったく違うということで、その違いから、人間の脳は何をやっているのかを考えたいのです。

中村

私はエッシャーが好きで、初めてのヨーロッパ旅行で求めた版画を部屋に飾っているのですが、そこに描かれた不思議な「無限階段」がここでは立体になっているのでびっくりしました。

杉原

エッシャーは幾何学をうまく使って素晴らしいアートを作った人ですね。彼の作品はその背景にある数学構造がわかりやすいのです。

中村

でも彼は数学をわかっていたわけではないのですよね。

杉原

彼のお兄さんが結晶学者でしたので、くり返し模様やタイリングにどんな種類があるかをよく知っていたと思いますよ。

中村

なるほど。でもそれを美しいアートにつなげるのは…。

杉原

そこが天才だと思います。彼の絵を立体化したこの作品は、本当に無限に上り続ける階段でないのはもちろんです。それは作れるはずがない。でも、ある視点から片方の眼で見ると無限階段に見える立体はこんな風に実現できるんです。錯覚です。両眼で見ると視差で奥行きがわかるので錯覚は起こりませんし、照明によっては影の形でわかってしまいますけれど。

そこが天才だと思います。彼の絵を立体化したこの作品は、本当に無限に上り続ける階段でないのはもちろんです。それは作れるはずがない。でも、ある視点から片方の眼で見ると無限階段に見える立体はこんな風に実現できるんです。錯覚です。両眼で見ると視差で奥行きがわかるので錯覚は起こりませんし、照明によっては影の形でわかってしまいますけれど。

中村

これを見ていると、いかに先入観でものを見ているかということがわかりますね(笑)。

杉原

このトリックは、人間が直角だと思うところに直角以外の角度を使うことです。 同じトリックに動きを取り入れると、また新しい立体錯視ができます。例えばこれは「なんでも吸引四方向すべり台」という作品で、動画で見ると、錯覚が起こる視点から見たときに球が重力に反し斜面を上るような感覚があります。こんなことはあり得ないので、「不可能モーション」の錯覚と呼んでいます。実際には真ん中が一番低く、球は重力に従って斜面を転がり下りているのです。

中村

向こうが少々低いと教えていただいても、球は上っているように見えますね。

杉原

錯覚は、事実と違って見えるだけでなく、事実を知ってもなお違って見えてしまう現象で、単なる勘違いではありません。

中村

真ん中が低いと知っているのにやっぱり真ん中の柱が一番高く見えますもの。

杉原

実は、今見てらっしゃる視点から五本の柱が垂直に揃って見えるよう計算して作ってあるのです。人間の脳はなぜか、柱は地面に対して垂直だと見なし、長い柱ほど高いところを支えていると解釈するようです。実際は長いから高いとは限らない。

中村

長いけど斜めだから低い。なるほど。確かに、別のところから見て斜めの柱だと確かめたうえでもこの角度からは垂直に見えます。不思議ですね。

杉原

錯覚というと眼のはたらきの誤りのように思いがちですが、ふだんの生活で役立つ眼のはたらきが特別な場面で極端にあらわれるという現象なのです。

中村

日常で、同じものが小さく見えたらそれは遠くにあるというふうに無意識に思わないでは暮らせませんからね。

杉原

ですから、錯視研究は、眼でものを見るとはどういうことかという問いに正面から取り組むものなのです。立体や動きの錯視作品はそのための新しい実験材料になりますから、この分野では新しい錯覚現象の発見を奨励する錯覚作品のコンテストが盛んに行われています。この不可能モーションの作品「なんでも吸引四方向すべり台」は2010年の世界大会で優勝しました。

中村

優勝トロフィーの形もおもしろいですね。

杉原

トロフィーは見方によって渦巻きと四角いレンガの二種類が見える錯視立体です。

中村

福田繁雄さんと同じトリック。楽しいですね。

不可能モーション立体「なんでも反発四方向すべり台」を動画で鑑賞。

(註1) エッシャー【Maurice Cornelis Escher】

(1898-1972) オランダの版画家。幾何学的方法を用いて錯視的で幻想的な世界を描いた作品を作り上げた。

(註2) 福田繁雄【ふくだ・しげお】

(1932-2009)グラフィックデザイナー。錯覚や錯視を利用したユーモラスな視覚トリックの作品を数多く手がけた。

2. 人間に考えられない自由度を計算する

杉原

不可能立体で錯視を体験するには、ここでもやっていただいているように片方の眼で一つの穴から覗きますが、不可能モーションを動画に撮影するとレンズを通して一眼で見た情報になるので、テレビ画面は両眼で見ても錯覚が起こります。

中村

なるほど。また一つ秘密がわかりました。それを知ってもやはり錯覚は起きていますけれど。

杉原

このような錯視立体や錯視モーションは人間の直感では作れないんですよ。数学で計算して初めて私たちにもわかるのです。

中村

文化系の方は、「数学が日常に役立ったことはない。数学なんて勉強しても仕方がない」と仰いますね。お買いものの計算は必要ですが、微積分ともなると一体何の役に立つのかわからないし、関係ないと思いますよね。

でもこうやって錯視立体を楽しみながら杉原先生のお話を伺っていると、私たちは数学で考えないと見えてこないような錯覚の世界で暮らしているんだと、あらためて驚かされます。

杉原

人間は絵を見て奥行きを思い浮かべますけれど、コンピュータは遠近法で平面に投影したときにこの絵になるような元の立体はどのような形をしているかという数学の問題を計算で解くのです。解となる立体を未知数として、投影図から成り立つ条件をあらわした連立方程式を解くのです。解が得られるときは答えがたくさん出ますし、解が得られなければだまし絵だったということです。

人間は絵を見て奥行きを思い浮かべますけれど、コンピュータは遠近法で平面に投影したときにこの絵になるような元の立体はどのような形をしているかという数学の問題を計算で解くのです。解となる立体を未知数として、投影図から成り立つ条件をあらわした連立方程式を解くのです。解が得られるときは答えがたくさん出ますし、解が得られなければだまし絵だったということです。

中村

正しい答えは一つではないのですか。

杉原

ええ。平面に投影したときに失った奥行き情報を復元するにはいろんな自由度があるので、ある絵を投影図に持つ立体を探すと答えはたくさんあります。人間はその自由度を持たず、例えば柱が垂直に立っているものだけを思い描くのです。数学で見える可能性を思い浮かべることはできません。

中村

人間の脳のはたらき方の問題ですね。そちらから錯覚を研究なさっている方もいらっしゃいますか。

杉原

東大の数理科学の新井仁之先生(註3)は、脳の神経回路のモデルを作って、それに基づく計算法を考えました。この計算法を用いると、普通の画像に錯覚成分をつけ加えることができるのです。ここにあるのがその一つですが、縦に動かすと横に動いて見え、横に動かすと縦に動いて見えますでしょう。

中村

そこから逆に脳のはたらき方を探れるのではないかと。

杉原

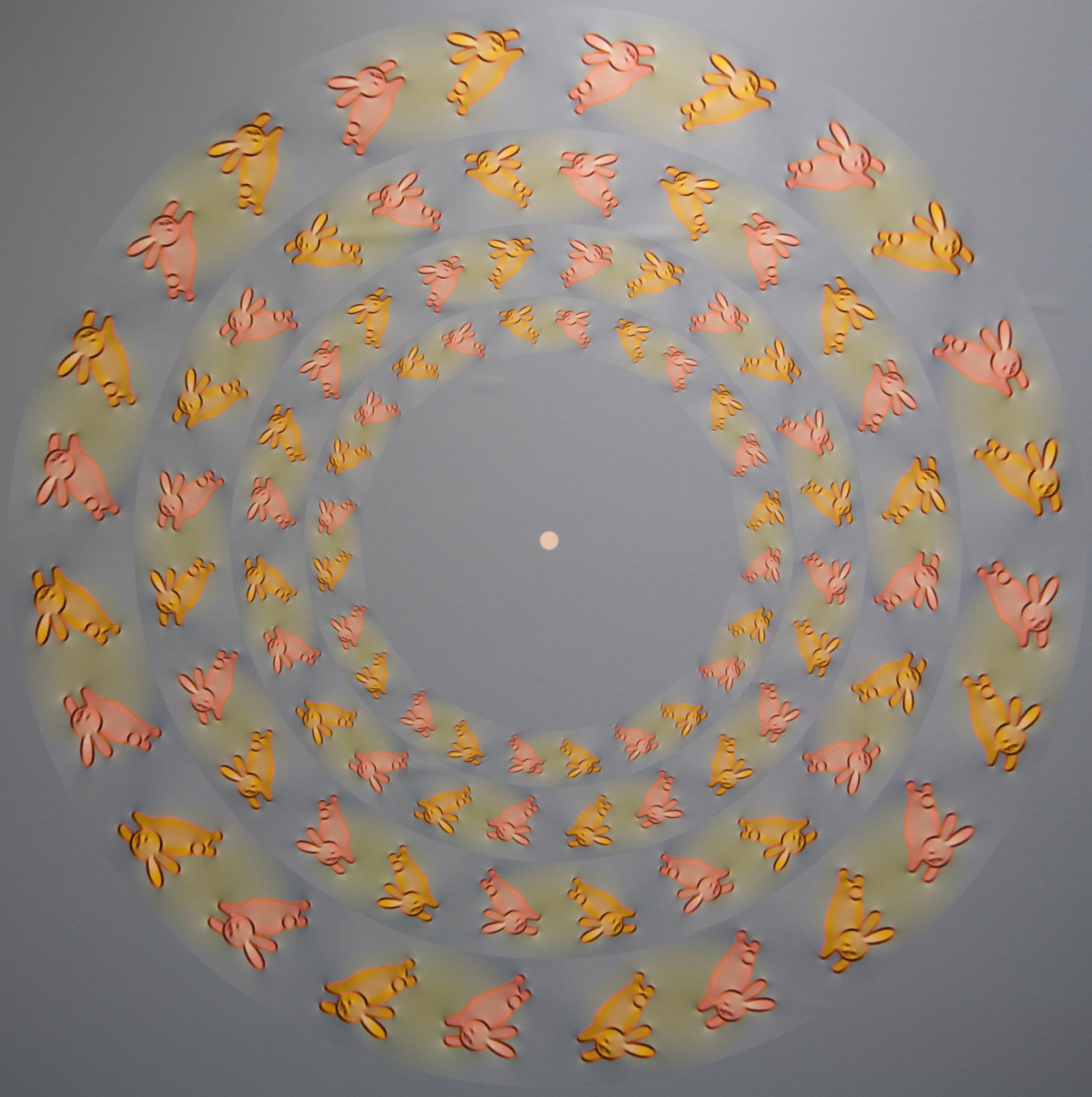

はい。この計算法を使えばどんな模様にも錯覚成分をつけ加えて錯視画像にできます。こちらは、円盤を手に持って、円の中心を見ながら近づけたり遠ざけたりすると、同心円上の輪が一つずつ逆向きにクルクル回って見えますね。計算で元の画像に回る錯視成分をつけ加えたのです。

「浮遊錯視」

新井仁之(東京大学)・新井しのぶ

中村

回る成分というのは、色の変化でしょうか。

杉原

微妙な濃淡の変化ですね。原理は床屋さんマークの錯覚と同じではないかと私は思っています。

中村

なるほど。まわると縦にあがって見えますものね。

杉原

絵に近づくと、網膜に映る画像は中心から360度方向へ大きく広がります。回転の動きは広がる方向に対して直角ですから、元の画像に直角方向への錯覚成分を加減すると広がるはずが回転に見えるのです。

中村

確かに右と左に回ります。誰が見ても同じに見えるということは、そこにある原理があるということですね。

杉原

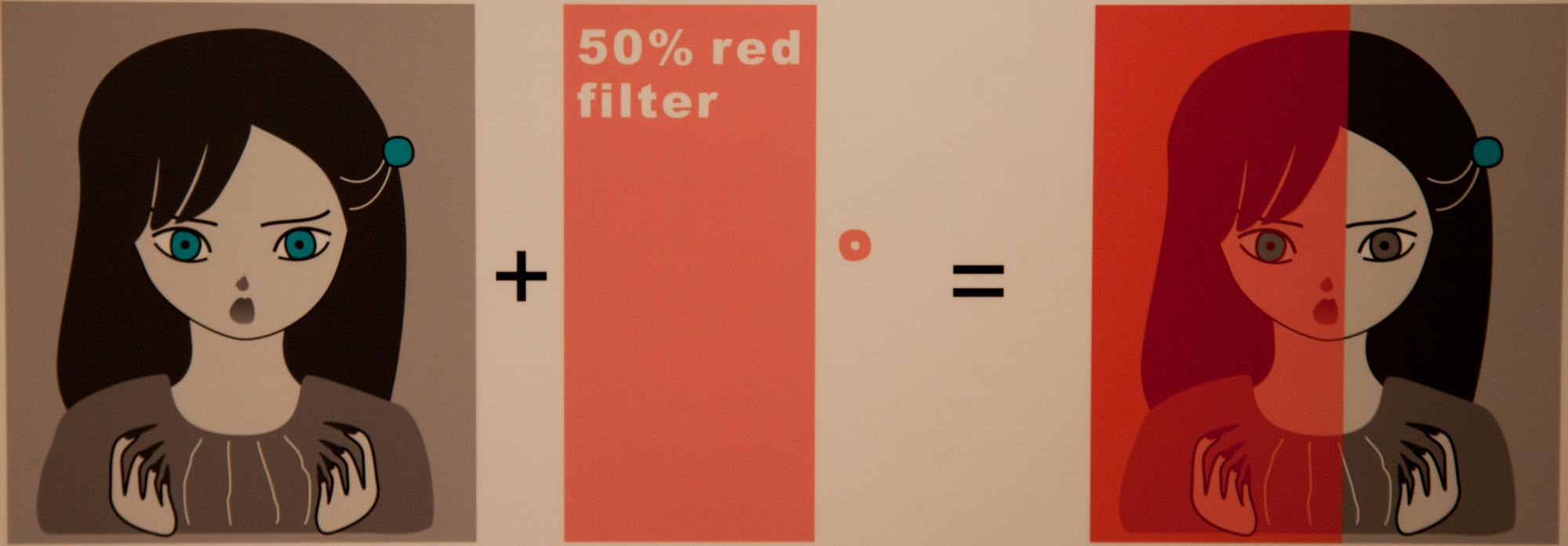

心理学の先生による職人芸の作品もあります。顔の絵で眼の色が左右違って見えるのは脳が勝手に作り出している色の差なんです。元の絵は左右同じ青眼ですが、そこに透明度50%のオレンジ色のフィルターを左半分は顔全体に、右半分は青眼のところだけにかけます。するとこの画像を見たときに、脳は左半分にフィルターがかかっていることがわかるので自動的にフィルターをかける前の色を想像して補正するのですが、右半分の小さなフィルターは気づかずありのままを見てしまうのです。

「目の色の恒常性」

北岡明佳(立命館大学)

中村

つまり、奥行きも動きも色も、見るものすべてに錯視があるということですね。実は私たちは錯視の中にいるということでしょうか。

杉原

錯覚は脳の情報処理の結果生じるものです。これまで心理学や認知科学などの分野で行われてきた伝統的な錯覚研究は、主に経験の蓄積を体系化する学問でした。ところがコンピュータを使うと、図形に含まれる錯覚成分を計算して錯覚を強めたり弱めたりできるので、新しい展開があるのです。 日常的には、環境を正しく認識できたほうがいいはずですから、錯覚量を最小化して錯覚の起こらない環境づくりができます。逆に錯覚量を最大化して、アートの分野に新しい表現法を提供することもできるのです。

(註3) 新井仁之【あらい・ひとし】

1959年生まれ。数学者。東京大学大学院数理科学研究科教授。

3. 経験とともに蓄積する錯覚力

杉原

この道路模型は坂道を運転しているドライバーが上り下りを逆に感じるという錯覚を実験する装置で、自動車模型に積んだ小さなライブカメラの映像が画面に映し出されます。実際の坂は、まず緩く上って次に急勾配で上っているのですが、多くの人はこれを見ると最初の勾配を下り坂と感じるのです。 実際にこのような錯覚が生じるので「お化け坂」と呼ばれている坂道が四国の屋島ドライブウェイにあって、画面は現場の映像です。

この道路模型は坂道を運転しているドライバーが上り下りを逆に感じるという錯覚を実験する装置で、自動車模型に積んだ小さなライブカメラの映像が画面に映し出されます。実際の坂は、まず緩く上って次に急勾配で上っているのですが、多くの人はこれを見ると最初の勾配を下り坂と感じるのです。 実際にこのような錯覚が生じるので「お化け坂」と呼ばれている坂道が四国の屋島ドライブウェイにあって、画面は現場の映像です。

中村

とても急な上り坂に見えますね。

杉原

画面の端を球が転がっていくのが見えますか。実際は進行方向に向かって下り坂になっているのです。

中村

運転していたら危ないですね。

杉原

下りを上りと間違えてアクセルを踏めば追突事故の原因になります。逆の場合は不必要にブレーキを踏んで自然渋滞を起こします。自然渋滞の起きる場所って決まっていますね。

中村

皆がブレーキを踏むから万年渋滞というところ東京の道にもあります。

杉原

この装置で、いろんな傾斜角度を組み合わせたときにどんなふうに傾斜を感じるかを測定して錯覚の起こらない道路の環境整備に役立てたいと考えています。

中村

周りを変えて錯覚を抑えるわけですか。

杉原

トンネルや防音壁などの壁面があれば、そこに水平方向の模様をつけると錯覚は起こりにくくなります。都会の高架道路ではビルの窓が並んだ水平線を手掛かりに上り下りがわかるのですが、景色のいいところで景観を損なわずに上り下りをわかりやすくするには何が有効かを今考えています。

中村

錯覚って、日常にいろんな形で入り込んでいるんですね。錯覚は、私たちの脳に生まれながらそなわった機能によって起こるのか、経験か、どちらでしょう。

杉原

立体の奥行きを知覚する脳の機能は、個人の経験によって蓄積するものと考えられています。

中村

人工の世界は基本的に水平と垂直でできていますね。世の中を水平・垂直と受けとめるというのは文明社会の中でできた認知の仕方で、そのために錯覚が生まれているのか。生きものの一つであり自然の中の存在としての人間の脳がそのような見方をしているのか。知りたいですね。

人工の世界は基本的に水平と垂直でできていますね。世の中を水平・垂直と受けとめるというのは文明社会の中でできた認知の仕方で、そのために錯覚が生まれているのか。生きものの一つであり自然の中の存在としての人間の脳がそのような見方をしているのか。知りたいですね。

杉原

錯視で、柱は垂直だと知覚するような私たちの脳の機能は進化のスケールよりも、文明以降の個人の経験が強く影響しているのではないかと考えられます。自然界を見ると水面は平らですね。ものを落とすと真っ直ぐに落下します。だから人間は自然界からもある程度は水平や垂直を取り出せます。

中村

すると個人の経験と錯視との関係を探るには、余り文明化されてないところで暮らしている人を調べるとおもしろいでしょうね。

杉原

色が違って見えたり、止まったものが動いて見えたりする錯覚は網膜から脳へ至る神経回路に刻み込まれた機能に関係する現象で、奥行きの錯覚は後天的に獲得した能力に関わる現象だろうということは、以前から心理学で言われていました。生まれたばかりの赤ちゃんにはなくて、経験を積んで常識や思い込みが増えてくると錯覚が起こるようになるということです。錯覚美術館でも幼稚園ぐらいのお子さんは不可能立体を見せてもぜんぜん不思議がらないのです。

中村

先入観がないから素直に見るのですね。おもしろい。

杉原

動きのある不可能モーションは小さなお子さんでも不思議がりますが、動きがないと、「別に変じゃないよ」って。考えてみると、ピカソのような絵が平気で描けるような人たちには何も不思議はないんだと思いますね。

中村

子どもは自分の大事なものはどこにあろうと大きく描きますし遠近法なんか関係ない。なるほど。奥行きの錯視は学んだ結果生じ、色や動きは生まれながらの錯視という考え方は子どもたちの反応からもそのようですね。

不可能モーション立体

4. コンピュータで錯覚を制御する

中村

コンピュータと違って、私たちの脳はあいまいでいい加減なところがありますね。遊びと言ってもよいその部分を錯覚という現象が浮かび上がらせてくれることが実感されてきました。数学が重要ということも。ところで、生活の中での遊びを考えたとき、何が遊びになるかということも経験を積む中から作られてくるもののように思うのですが。

杉原

古くから錯覚を遊びとして取り入れていた分野に建築があります。実際は狭い庭を広く見せるように作ったり。

中村

確かに。日本の庭づくりでは、見立てを入れて身の周りの自然を生かし、制約の中に広がりを感じさせますね。このあたりにも錯視が生かされているのでしょうか。

杉原

そうですね。ルネサンス期のイタリア建築には、道路や廊下をだんだん狭めて作ってはるか遠くへ伸びているように見せたり、建物の上部を小さく作ってより高く見せたり、遠近法を強調した錯覚の遊びが見られます。

中村

実用と遊びをうまく組み合わせることで日常のゆとりを増す工夫っていいですね。街がそんな風にできていたら楽しそう。

杉原

ところで最近の遊びとしてコンピュータを使った新しいゲームがたくさん出てきましたでしょう。

中村

この間、米長邦雄さん(註4)がコンピュータと将棋をして負けましたでしょ。彼のお兄様が大学のクラスメートなのです。邦雄さんにもときどきお会いするので応援していたのですが。

終わってみて思うのは、勝ち負けの問題でなく、その過程を見れば両者の内容は全然違うわけです。

杉原

コンピュータの計算を覗いてみると、いろんな可能性をしらみつぶしにして、その中で一番よい手を選ぶということを大変な速さでくり返している。

中村

その計算力はすごいと思いますが、あの将棋、美しくなかったですよね。しらみつぶしの計算は遊びの感覚とかけ離れたものじゃないかなと。

杉原

遊びの前提に対等ということがあると思いますね。将棋するコンピュータと人間は異質のものです。同じ者同士で勝負するから見ていておもしろいのであって、ボクシングにウエイトがあるのもそこですよね。

中村

お話を伺って、私たちの直感で知り得なかったものを数学の力で見せてくれるというところはコンピュータの素晴らしさだと思いますので、やはりこれは機械として使いこなすものと位置づけておいたほうがよさそうですね。

杉原

エッシャーの創作ノートを見ると、彼はあるパターンが変化して他のパターンになっていく例をたくさん試しています。そのような試行錯誤はコンピュータが得意です。例えば、「空と水」というエッシャーの代表的作品では、鳥がだんだん変形して背景に隠れていき、背景から魚があらわれてくる。これは地と図の反転という錯覚をうまくアートに展開したものですが、私はこの作品の数学的構造を調べて、最初と最後の図形を与えると途中の変化を描いてくれる計算法を作ったのです。蝶々と蜜蜂の図を与えて計算させると、蝶がだんだん背景に溶け込んで蜜蜂があらわれてくタイリングパターンを作ってくれます。二つの図形の間の計算はコンピュータ任せにして、その結果できあがったものが美しいかどうかは人間が決めるということができます。アートの分野には人間にしかできない価値判断がありますから。途中の作業をコンピュータという道具に計算させるというように役割分担が明確なところでは、まだ安心かなと思っているのですけれど。

エッシャーの創作ノートを見ると、彼はあるパターンが変化して他のパターンになっていく例をたくさん試しています。そのような試行錯誤はコンピュータが得意です。例えば、「空と水」というエッシャーの代表的作品では、鳥がだんだん変形して背景に隠れていき、背景から魚があらわれてくる。これは地と図の反転という錯覚をうまくアートに展開したものですが、私はこの作品の数学的構造を調べて、最初と最後の図形を与えると途中の変化を描いてくれる計算法を作ったのです。蝶々と蜜蜂の図を与えて計算させると、蝶がだんだん背景に溶け込んで蜜蜂があらわれてくタイリングパターンを作ってくれます。二つの図形の間の計算はコンピュータ任せにして、その結果できあがったものが美しいかどうかは人間が決めるということができます。アートの分野には人間にしかできない価値判断がありますから。途中の作業をコンピュータという道具に計算させるというように役割分担が明確なところでは、まだ安心かなと思っているのですけれど。

中村

なるほど。なんだか少しエッシャーがかわいそうな気もしますが(笑)。

これまでの科学・科学技術は直角と因果関係が好きだったと思うのです。実はこれが一番簡単な考え方なんですね。ところが自然界は一対一の因果関係じゃありませんから、今、生物学も複雑系に向き合っていますが難しい。ある病気の原因を探ると、関連遺伝子が山ほどあって、それがいつ、どこで、どうはたらくかという細かい知識はどんどん増えるけれど、全体が見えてきません。答えは、貝原益軒の『養生訓』(註5)と同じになってしまう(笑)。

杉原

確かにネットワークが複雑になっているようですね。

中村

今、生物学は難しいところにいます。ここを乗り越えた新しい考え方には数学の眼が必要ですし、それを解くにはコンピュータが必要です。今日は錯視ということで脳のお話でしたが、生命現象全般への数学の眼をよろしくお願いいたします。

(註4) 米長邦雄【よねなが・くにお】

1943年生まれ。将棋棋士。2012年1月に行われた「将棋電王戦」でコンピュータソフト「ボンクラーズ」と対局した。

(註5) 『養生訓』【ようじょうくん】

儒学者貝原益軒が1713年に上梓。養生の法を和漢の事跡と自らの体験に基づき平易な和文で述べた書。

5. 「わかる」と「わかる」をつなぐ遊び

中村

心理学や脳科学などの方とご一緒されて数学でつなげていこうとなさると、ものの見方や考え方はもちろん、分野ごとに基本的な言葉もずいぶん違うんじゃありませんか。

杉原

その課題を乗り越えるにも実践的に研究や議論を進めるのがいいですね。例えば、同じ脳科学でも、神経回路を数学でモデル化して錯覚成分を操ることを考えている方と、図形を見てどんな錯覚が起こるかという経験を蓄積した方とでは興味も言葉も異なります。でも私たちのグループではこれを専門とする二人の連携がうまくいっていて、数学で作った脳のモデルに経験に基づく錯覚の知見を取り入れてモデルの改良を進めているんです。

さらに始めて間もない取り組みですが、CGの分野で人間がコンピュータとやり取りする際の情報の提示方法を研究している方と、図形を見て勘違いするときの脳波を研究している方との共同研究で、よりわかりやすい図形の提示方法を探っています。それぞれの考えや経験を持つ多様な分野の人が具体的にものを作りながら一つの研究を進めていけるところがいいと思っています。

中村

具体的なものを作ったり、絵にあらわしたりという形で研究を進めていくところがおもしろいですね。羨ましい。奥にある数学はわからなくてもおもしろそうだぞと思える。でもそこから一歩中へ入ろうとすると難しいので実際の共同研究は大変でしょうけれど。

例えば、クルクル回る錯視を見ておもしろいと思って、動いて見えるように加える成分は何なのかを知りたいと思うのですが、答えを式で見せられた途端にわからなくなる。そこをどうつないでいくか、入り口がおもしろいだけに大変ですね。

杉原

確かにその距離はかなりありますね。でも例えばテレビのスイッチひねって何で画面が映るのかって理屈を知らなくても楽しめるように、日常で技術を利用する分には、難しい中味はわからなくても差し障りないですね。

確かにその距離はかなりありますね。でも例えばテレビのスイッチひねって何で画面が映るのかって理屈を知らなくても楽しめるように、日常で技術を利用する分には、難しい中味はわからなくても差し障りないですね。

中村

確かにそうです。でもそこをどこまで知らないでもいいのか。原子力発電所の問題を考えても本当に難しいと思います。みんなが原子力の基本を知るのは難しいとは思いますが何をもってわかるとするのか。そこが難しい。杉原先生がわかっていらっしゃる「わかる」と、私がお話を伺って言う「わかる」の間には大きな溝があって、これをどこまで縮めていくのか。立体錯視を見て錯覚をもっと知りたいと思った次のもう一歩で「おお、そうか」と思えるには、どんな表現が出せるのかというところの難しさがあると思うのです。

杉原

そこはポピュラライザーのような中間の役割が必要ですね。

中村

実は、そこは本人がやって下さらないと本当にはわからないと思うのです。いろいろな方にお会いしてお話を伺って毎回感じることなのです。魅力的なお仕事をなさっているご本人から伺うときの「わかる」はただ知識として得るのとちょっと違います。

杉原

確かにね、なるほど。

中村

もちろん表現の工夫はあって、生命誌研究館でも展示を作るときには、外の表現の専門家の力を借りますが、細かいところまでは自分たちで考えないと表現できないと実感しています。この美術館もそういう感じがします。

杉原

私はここのリーダーとして、例えば錯覚成分と呼んでいるものが何かということを伝える役をやりたいと思い、「床屋さんマークと同じ原理ですよ」と言えばいいんだと気づいたんです。

中村

その杉原先生の思考過程が伝わるとおもしろいなと感じて、錯覚成分が知りたくなるのだと思います。

杉原

私が「成分」という言葉を使う理由があるんです。脳科学で見ると、脳ではいろいろな神経細胞がさまざまな情報処理を役割分担していますね。こちらでは動きを取り出し、あちらではある方向の線だけを取り出し、さらに明暗差だけを取り出すという具合に、機能を分けて受け持ったどの部分が錯覚に効いているのかを考えたいのです。

中村

脳の機能を考えている中から成分という言葉が自然に出てきたのですね。ここにも先生の思考の過程があるわけですね。

脳科学でも、いわゆる局在脳として細胞一つ一つの機能の集まりととらえる方と、全体を偏在的に考えないと脳はわからないという方とありますよね。たぶん脳をわかるには両方の考え方が必要なのでしょうが。

杉原

おそらく階層になっていて、最初に入ってきた情報を分解してそれぞれが受け持って情報処理したあと次の段階でお互いに情報交換して少しずつ全体を総合しているんでしょうね。

中村

生きものは皆階層になっていますからね。生物学でも分子だけで生きものがわかるとは誰も思ってなくて。ある遺伝子を発現している細胞がお互いコミュニケーションして、それが器官や個体としてのはたらきにつながるわけですが、全体を見ていても何もわからないから、一回ばらばらにして部分を見たうえで、いろんな階層を見て考えながら全体を総合していこうというわけです。そこに何かルールがあり、それが数学で出せたらと期待してしまいます。

6. 世界は書き割りだ

中村

錯覚を不思議と思いおもしろいと感じない人はいないと思うんです。それは、やはり私たちにとって本質的なことがそこにあるからでしょうか。

杉原

この美術館でも本当にたくさんの人が喜んでおられます。とくに視覚は人間が生きていく上で重要な感覚ですし。

中村

視覚の動物ですからね。今、人間が五感で感じる情報の90%は眼から入ると言われていますが、視覚以外の感覚での錯聴とか錯触なども研究が進んでいるのでしょうか。

杉原

プリンに醤油をかけて眼をつぶって食べるとウニになるとか(笑)。

味覚の錯覚ですね。聴覚にも無限階段があって、無限に上がり続けるように感じる音の組み合わせが作れます。熱くないのに熱く感じる触覚の状態も作れる。バーチャルリアリティという分野は五感の錯覚を駆使して現実にないことが起こっているように感じさせようという応用分野です。皮膚に電極を配置して、ゴキブリみたいな虫がスッと這っていったような錯覚を作るとか。

中村

言葉だけで実際這っている気がしてきました。先生は人間は錯覚だらけの存在と見ていらっしゃるわけですか。

杉原

僕はもともと数理工学で錯覚の研究では新参者なのですが、昔から錯覚を研究されている心理学の先生は、日常身のまわりを見渡すと錯覚だらけで誰も気づかないだけだって言われますね。確かに私たちの網膜に映った像に奥行きの情報はないのに奥行きを感じているわけですから。それは事実とは違う。

中村

五感を用いた長い経験の積み重ねのうえで、私たちの脳はむしろ錯覚するように変わってきた。その歴史や関係がわかってきたらおもしろいですね。

五感を用いた長い経験の積み重ねのうえで、私たちの脳はむしろ錯覚するように変わってきた。その歴史や関係がわかってきたらおもしろいですね。

杉原

それはこれから解きたい研究テーマですね。

中村

でもふだん私たちは絵や写真を見て、奥行きを感じて立体として見ていますよね。それを錯視とは余り思わない。

杉原

日常で錯視じゃなくても実際と違ったものを写真や絵から見てしまう危険性はたくさんありますね。カメラマンだったらよくご存知のことですがマンションの広告写真など部屋を広く見せますね。

中村

ありますあります。2DKが大邸宅に見えて。

杉原

マンションぐらい高額な買いものは写真だけでなく現物を確かめるでしょうが、小さな買いものは通信販売の画像だけで判断する場面も増えていますから写真も気をつけて見ないと危ないかな(笑)。

中村

写「真」じゃなくて写「偽」ですね。この頃の新しい撮影技術は、真っ暗なところでもものが見えたり、ものすごい速さで動いているものが見えたり。技術が発達して見えないものが映像で見えるようになればなるほど、私たちは本当のものを見ていないのかもしれないという怖さがありますね。ところで杉原先生が次、お作りになりたい錯視ってどんなものですか。

杉原

今の夢は、だまし絵立体で建物を作りたいですね。

中村

美術館がまるごとだまし絵になる。楽しそうですね。

杉原

.jpg) 今の原理である一点からしか錯視が起こらないのは対象物が小さいからで、それを大きくしてしまえばいい。七メートル以上離れたら左右の視差はなくなるので奥行きはわからず両眼で見ても錯覚は起こるはずですし、もっと距離が遠ければ少しぐらい歩いて視点が動いたって錯覚は起こり続けるでしょう。だから広い空間を設計できるとよい。

今の原理である一点からしか錯視が起こらないのは対象物が小さいからで、それを大きくしてしまえばいい。七メートル以上離れたら左右の視差はなくなるので奥行きはわからず両眼で見ても錯覚は起こるはずですし、もっと距離が遠ければ少しぐらい歩いて視点が動いたって錯覚は起こり続けるでしょう。だから広い空間を設計できるとよい。

中村

なるほど。大きなものを作れば錯覚が起こる。つまり私たちはふだんから世の中をそう見ているということですね。私は両眼視の意味は立体視だと思い込んでいたのですが。

杉原

実はそれが使えるのは六~七メートルより手前だけです。七メートルより遠くのものを見るときには奥行きを知る手がかりなしなのです。写真を見て奥行きを知覚するのと同じように見ているんです。

中村

たったの六~七メートル? そこから先は立体視できてないのに、世界は立体だというイメージを自分の脳で作りあげて、その中で毎日生きているということ、ほんとですか。

杉原

ただし自分が動きながら世界を見ていることも多いですから、動きが入ると両眼の間隔よりもたくさん離れた距離から見ていることになるので二十メートルぐらいまでのものは立体感を持つかもしれないですね。

中村

動いたときとじっとしているときでの違い。それも意識していません。

杉原

三十メートル離れると三角測量できないわけです。だからお芝居の舞台の書き割りみたいなものは理にかなっているわけですね。

中村

世界は書き割りだ(笑)。なんだかシェイクスピアが言いそうな言葉ですね。遊びに伺ったつもりでしたのに、たくさん勉強してしまいました。本当に楽しかったです。今度は数学への親しみを持てるようにして伺います。どうもありがとうございました。

写真:大西成明

対談を終えて

中村桂子

子どもの頃遊園地に行くと、まわり中楽しそうでどこへ行こうかと迷ったものです。杉原先生の「錯覚美術館」に入った途端、それを思い出しました。エッシャーが好きで、初めてのヨーロッパ旅行で求めた版画を部屋に飾っています。そこに描かれた「不可能立体」が眼の前にある! 信じられませんでした。でも「数理的原理がわかれば簡単です」と説明していただき納得です。しかし今度は「視るとは何か」という疑問が生まれました。日常は錯覚の中にあると言ってもよいのかもしれません。錯覚は人間を知る鋭い切り口のようです。また伺います。

杉原厚吉

錯覚を楽しむ

都内で初雪というとんでもない日になってしまいましたが、中村桂子先生は、にこやかな笑顔で錯覚美術館までお越しくださいました。そして、斜面を球が登るように見える錯覚などをていねいに見てくださいました。錯覚が強く起こる視点は一つしかありませんが、そこから少し離れたところから見ても錯覚が起こると言われたときには、疑う前に純粋に楽しむことのできる方なのだと実感した次第です。

対談では、巧みな質問で私の言いたいことを引き出していただき、あっという間の心地よい二時間でした。画像からそこに含まれる錯覚成分を取り出す数学はどんなものかという話題になったとき、わかりやすく噛み砕いて解説するポピュラライザーが必要ですねと申し上げたら、そうではなくて研究者本人から聞きたいとおっしゃったのが、とても印象的でした。

杉原厚吉(すぎはら・こうきち)

1948年岐阜県生まれ。東京大学大学院工学系研究科計数工学専門課程修士課程修了。名古屋大学大学院工学研究科情報工学専攻助教授、東京大学大学院情報理工学系研究科数理情報学専攻教授などを経て、現在、明治大学大学院先端数理科学研究科特任教授。工学博士。専門は数理工学、とくに計算幾何学。著書に『エッシャー・マジック』『形と動きの数理』『へんな立体』ほか多数。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)

.jpg)

.jpg)