.jpg)

TALK

偶然を必然に変える場所

コンクリートとガラスの超高層ビルが暮らしの場を埋め尽くしていくことに息苦しさを感じています。そんな街の中で竹によって導き入れられる根津美術館には独特の空気があります。そこに自然の素材があるからだけではなく、豊かな場所が生み出されているのです。隈さんのお仕事に感じるこの魅力はどこから来るのかと思っていたところ、「原理主義じゃないんです」と言われ、それで生きものっぽいんだと思いました。(中村桂子)

1.普遍と多様の接点

中村

生命誌は、毎年、一つ選んだ動詞を切り口に、自然や生きものに眼を向けて、生き方や社会のありようを考えています。昨年は、震災直後でしたので、悩んだのですが、あえて「遊ぶ」としました。生きものがもつ豊かさや柔軟さに学ぼうとすると、本質的な切り口の一つに遊びがあると思ったのです。今年は直球で行こうと、「変わる」としました。

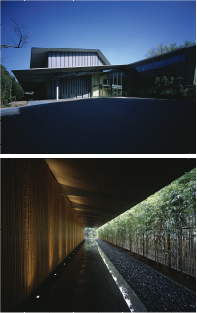

復興を考えても、町のありようは変わらなければいけないとみなが思っています。自然や生命の側から見た時、今、お話し合いをしている東京という街は人工的で、そこにある建物は暴力的に見えます。でもそれを頭から否定しては日常が成り立たちません。しかも、森などの自然に手を加えてはいけないと言ってもそこから答は出ません。自然と関わりながら暮らす場としての町をどう考えていけばよいかと思った時、隈さんのお仕事が思い浮かびました。竹に囲まれた根津美術館(写真1)には独特の空気があって魅力的ですが、それはそこに自然の素材があるからだけでなく、豊かな場所が生み出されている感じがするからです。『場所原論』(註1)を拝読し、場所を基本に建築を考えていらっしゃるのが鍵かしらなどと思いながら伺いました。

(写真1) 根津美術館

1941年開館。根津家の日本・東洋の古美術品コレクションを保存、展示する美術館。敷地内に日本庭園や茶室がある。2009年に一新した本館建物は隈研吾氏による設計。

©FUJITSUKA Mitsumasa

隈

実は、東京で仕事をしていると、場所ということを考えずに建築を設計しがちなんですよ。本当は、東京の中にも多様な場所があるはずなのに、何平方メートルという抽象的な地面が与えられたように感じてしまう。

実は、東京で仕事をしていると、場所ということを考えずに建築を設計しがちなんですよ。本当は、東京の中にも多様な場所があるはずなのに、何平方メートルという抽象的な地面が与えられたように感じてしまう。

中村

生物学でも多様な生きものの中に共通する細胞やDNAを見出し、普遍性で抽象的に理解しようとしたのですが、普遍を見たうえで、改めて、多様性を考えなければいけない時代が来ているのです。その時、「場所」、つまり砂漠にいるか、海にいるか…どんな場所にいるかを考えていくと普遍と多様の接点があると気づきました。

隈

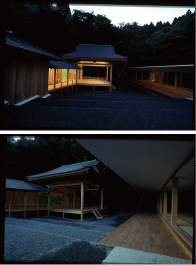

僕が「場所」に気づいたのは、九〇年代の不況に遭い、東京で仕事がまったく来なくなった時期に、地方の、しかもかなり不便な所で仕事をしたことがきっかけでした。宮城県の登米(とよま)という、今回の津波で大きな被害を受けた南三陸町から二〇キロほど内陸に入った町の将来を考える委員会に、アドバイザーとして呼ばれたのが始まりです。そこで人口問題や都市計画の先生とご一緒していたら、たまたま地元の能舞台(写真2)の話が出て、それを僕が建てることになった。すると「あの建物面白かったよ」って、人のうわさが伝わっていくんです。お陰様で、次は石巻、福島県、栃木県と、順に仕事をしながら南下していった。すると、それほど離れているわけではないのに、土地ごとに建て方に多様性があるんです。例えば、通りに面して家を建てる時、切妻を向けて屋根をかけるか、平(ヒラ)で受けるかが、突然変わる。切妻を向けるとは、屋根の妻面の三角形を通りという場所に対峙させることで、平で受けるとは、建物と場所を融合させる意思表示です。そこで暮らす人々の暮らしの伝統、また裏山などの自然との対し方が、場所場所で大きく変わることを実感しました。日本は全然一つじゃないんです。

(写真2) 森舞台 登米町伝統芸能伝承館

1996年。屋外に舞台と見所の二棟を建て、自然の中で能を楽しむ明治時代以前の構成をとった森舞台。登米玄昌石葺きの屋根やヒバの柱など地元の材料にこだわった。

©FUJITSUKA Mitsumasa

中村

風の吹き方でも変わるのでしょうね。

隈

その通りです。東北では、駅前が発達しているのはみな駅の内陸側、つまり風上なんです。昔は蒸気機関車だったから煙が風下へ流れるでしょ。

中村

あの煙、大変なんですよね。風下にいたら真っ黒になってしまう。

隈

だから東北の駅はどこも内陸側から発達した。最近になって、反対側の再開発を始めているのですが、一旦、町の発展が始まった後では簡単にはいきません。

中村

面白いですね。そんなふうにして歴史ができるのですね。

隈

その分東北は、関東の平野部などに比べてはるかに多様性が残されています。四国も、瀬戸内海側、太平洋側で違いますし、さらに東西でもびっくりするほど違います。東京を離れ、さまざまな土地で十年間どっぷり仕事をしたことで、場所の面白さに気づきました。その十年の経験がなかったら、僕の建築は、きっとつまらないものになっていたと思います。不遇も悪くないですよ。

(註1) 『場所原論 –建築はいかにして場所と接続するか-』

隈研吾著。市ヶ谷出版社。

2.曖昧さが魅力

中村

「自然」と言ってしまうと、森や山のあるところに人工の物を建てるなんて破壊だということになりますね。でも「場所」という言葉を使うと、そこでの木の生え方も、家の建て方も同じに見られると思うのです。その場所にそれらがどうあれば快適か、眺めがよいかと考えられ、自然と人工を分けずに済みますでしょ。

隈

なるほど。それとてもよくわかりますね。

中村

人間は多様な生きものの一つであり、自然の一部です。ただ、七百万年ほど前に森で暮らしていたチンパンジーとの共通祖先から分かれた後、道具を用いて建物や町を作ることになったわけです。だから人間の営みを人工として自然から分けてしまっては、ヒトとして生きていることになりません。自分たちの作る物も木や風と、一つの場所に存在できるはずだと思うのです。

人間は多様な生きものの一つであり、自然の一部です。ただ、七百万年ほど前に森で暮らしていたチンパンジーとの共通祖先から分かれた後、道具を用いて建物や町を作ることになったわけです。だから人間の営みを人工として自然から分けてしまっては、ヒトとして生きていることになりません。自分たちの作る物も木や風と、一つの場所に存在できるはずだと思うのです。

隈

まったく同感です。僕らが敷地に行って、この場所の自然は何かなと思って風向きをみた時、そばに人間が植えた林があればそれで風が変わってくる。自然を人工から厳密に分けて定義することは不可能だから、自然原理主義的な考え方はやめようと決めたんです。僕は木や石などの自然素材は好きですが、同時に自分の針が振れる素材の一つに、プラスティックにガラス繊維の入ったFRPがあるんです。

中村

ヨットなどを作る材料ですね。

隈

ええ。普通は塗装されて使うことが多いのですが、素材のままで使うと中のガラス繊維が見えて、光を透す感じが和紙のように美しく、感触も金属のように冷たくないし、ぶつかっても痛くない。

中村

加工もしやすそうですね。

隈

柔らかい形も作りやすい。それで実験的に、写真家のローランド桐島さんの自宅としてプラスティックハウス(写真3)を建てたんです。本当は、FRPだけで柱も梁も作りたかったのですが、建築基準法がプラスティックを構造材として認めてくれないので、細い鉄骨の柱を入れ、壁、床、階段などはすべてFRPで作りました。海外のレクチャーでこの家を映すと、「あなたは自然素材が大事と言っているのに、これは自然に反するじゃないか」って。とくに欧米は、世界を人工対自然という二項対立で捉える人が多いので必ずこの質問が来ます。答は決めていて、「僕は、自然原理主義者ではない」というと、みんな爆笑で終わりです。自然とは厳密に定義できない複雑な存在なのだから、環境を総合的に捉えて、自然と人工との境界も「いい者」「悪い者」と二分せず、柔軟に捉えるというのが僕の基本的スタンスです。

(写真3) プラスティックハウス

2002年。FRPのもつ柔らかさ、やさしさを活かし、都市と共に呼吸するような、生物的住宅を構想した。

©FUJITSUKA Mitsumasa

中村

場所ごとに相応しい素材があるはずだということですね。

隈

FRPは、感触が竹に似ているんですよ。ガラスの代わりに竹の繊維を入れた非常にユニークなFRPを作っている人がいたので、北鎌倉の建物に使ってみたら周囲の森にとてもよくなじんだ。この竹繊維入りFRPを自然素材と言うのか、人工素材と言うのか…曖昧なものができて、その曖昧さが魅力になったんです。

中村

白か黒か割り切れない曖昧さって、生きものの本質です。生きものには地球上で38億年も続いてきた実績がありますが、その強さ、たくましさの基本は、実は柔軟性、臨機応変さなんです。ロバストネス(頑堅性)と言って、やっと研究が始まった分野でこれから面白くなると思います。

白か黒か割り切れない曖昧さって、生きものの本質です。生きものには地球上で38億年も続いてきた実績がありますが、その強さ、たくましさの基本は、実は柔軟性、臨機応変さなんです。ロバストネス(頑堅性)と言って、やっと研究が始まった分野でこれから面白くなると思います。

ダーウィンが、19世紀に進化という考えを明らかにした時、眼のような精密な構造が、偶然の変化の積み重ねなどでできあがるはずはないと反論に会ったわけです。ところが眼のレンズを構成しているタンパク質、クリスタリンをいくつかの生きもので調べてみますと、例えばイカとトリとヒトではそれぞれ違うタンパク質でできていることがわかったのです。

隈

へえ。材料は違うんですか。

中村

透明であればよいわけで、ヒトでは熱ショックタンパク質(註2)。トリやイカではある種の酵素、それも違う酵素タンパク質です。結晶すると透明になる性質のものを上手に使い回しているのです。生きものはあり合わせ活用の名人で、かなりいいかげんにうまくやっているから、38億年も続いてきたのです。原理主義では生き残れません(笑)。

(註2) 熱ショックタンパク質

熱ショックにより合成が誘導されるタンパク質。高温に対する細胞の抵抗性を高める。

3.コンクリートの街は淘汰される

隈

建築の設計を何十年も続けて、自分で建築ができあがっていくプロセスを何百件も見ていくと、実は、建築って生きものそのものなんじゃないかと思えてきます。生きものは計画しようとしたって、作れないんです。建築も同じです。計画的思考の逆が場当たり的思考だとすると、建築を設計するって、場当たりの集積そのものなんです。建築家は少しも計画的思考をとれない。僕らは場当たりの極致です。建築という生きものを地上に生んで、生きながらえさすためにシビアな環境に対して場当たりをくり返してるだけで少しも計画的ではないんです。

中村

えっ。違うんですか。

隈

…と、僕は経験的に確認しています(笑)。

中村

建築って、精密に設計図を引いて用意周到に計画的にやるものだと思っていましたけれど。

隈

計画的思考ですと、その目的や機能に相応しい素材を広く調査して、比較分析した結果、最高の素材を選ぶという手順になるはずですね。でも実際の建築では、無限に調べることなんてできないし、考える過程で場当たり的に決まってくることが多いんです。例えば、発注者のつぶやいた「三角屋根のある建物がいいな」という一言で決まっちゃったり(笑)。でも、その場所に、三角屋根と四角い箱の建物とどちらが相応しいかは景観の分析だけでもいろんな答が出るし、正解はないんですよ。

計画的思考ですと、その目的や機能に相応しい素材を広く調査して、比較分析した結果、最高の素材を選ぶという手順になるはずですね。でも実際の建築では、無限に調べることなんてできないし、考える過程で場当たり的に決まってくることが多いんです。例えば、発注者のつぶやいた「三角屋根のある建物がいいな」という一言で決まっちゃったり(笑)。でも、その場所に、三角屋根と四角い箱の建物とどちらが相応しいかは景観の分析だけでもいろんな答が出るし、正解はないんですよ。

事務所に入りたての若い人は、現実というのが場当たりの産物だということに慣れてないので、手が動かなくなっちゃうことが多いんです。世界が計画できると思うと、自分が引いた線の通りにものが建っちゃう恐怖に勝てなくて、ノイローゼになる。

中村

とにかく建築って大きいですから、その気持ちわかります。

隈

そういう時、僕は、「とりあえず描いとけよ」って言うんです。建築も生きものと同じで周りが決めてくれる。実際に建つまでの間にいろいろな制約がかかるので、環境に合わない計画は自ずと実現しなくなるんですよ。胚が育たないように。なかでも最大のフィルターはコスト。図面を引いて見積もりに出したら予算が五億円オーバーですと。そこで四角より傾斜のある屋根にして中の空間を減らしコストを落とす。そんなフィードバックがうまく回り出すとだんだん最終形ができあがってくるんです。だから、君が最初にどんな線を引いても、必ず制約がかかって、そのプロセスを生き残ったものが形になるわけだから、それを信じて気楽に描きなよって言う。

中村

お話を伺っていると、本当に生きもの的ですね。建築家って、隅から隅までご自分の思った通りにきちんと建てなければ気が済まない方たちだと思ってました。

隈

そういう幻想をもっていた建築家もいたと思います。高度成長で予算がたっぷりあって、環境の議論などもなかった時代には、絶対者として自分のビジョンを実現するんだという幻想をもてたと思います。そういう幻想をもった建築家は、社会にとっては害悪そのものです。

今のように成熟した社会では、社会や自然環境などいろんな面から制約がかかって、簡単には最後まで辿り着かせてくれません。それである時から、僕は、自分が環境に運ばれて、落ち着くべきところに辿り着くという感覚をもつようになったわけです。

中村

今のお話を伺うと、私は、とっても安心します。でも、現実に、とくに東京にできてくる建物は、今のお話とは違うもののような気がします。よく地方の方がふるさとが壊されたと嘆かれますが、私は、東京の四谷育ちなのでここがふるさと。その立場でいうと、二〇世紀の後半、東京生まれほど、ふるさとを壊された人はいないように思うのです。高層ビルが建ち、どう見ても美しいとは思えない街になってしまった。建築は、今おっしゃったようなものであって欲しいと思うのですが。

今のお話を伺うと、私は、とっても安心します。でも、現実に、とくに東京にできてくる建物は、今のお話とは違うもののような気がします。よく地方の方がふるさとが壊されたと嘆かれますが、私は、東京の四谷育ちなのでここがふるさと。その立場でいうと、二〇世紀の後半、東京生まれほど、ふるさとを壊された人はいないように思うのです。高層ビルが建ち、どう見ても美しいとは思えない街になってしまった。建築は、今おっしゃったようなものであって欲しいと思うのですが。

隈

東京も、昔の江戸の写真を見ると、とても生物的な感じがします。町が木という材料を使いこなしている。三〇メートルを超えるような木を手に入れるのは大変だから、あまり大きなものは建たないし、さらに木はよく燃えるので、二十年に一遍ぐらい、いやでも町が更新されて、サイクルが自ずと生まれてくる。昔の江戸は、そうやって淘汰の末に生き残った生物のように、安定した秩序をもった町になったんです。

ところが、コンクリートが入って来る。とくに日本は、関東大震災の経験から、燃えない都市にするという目標を掲げて、東大のキャンパスを設計した内田祥三先生(註3)らが中心になって建築基準法を変えて以降、コンクリートを盛んに使ったのです。それが生物のような町の循環を壊してしまった。その時から半世紀以上もの間、そもそもコンクリートという腐らない材料をどう扱ったものか、みんなわからないままやみくもに建物を作ってきた。生物の歴史でも、ある時期に進化の爆発みたいなことが起こりますね。

中村

はい、あります。こんな生きものがいるのかみたいな面白い形のものがたくさん登場します。

隈

それは長期的に見ると淘汰されて、安定した状態に戻る。今の東京は、その過渡期なんじゃないかと、僕は楽観的に思っている。

中村

コンクリートの建物は壊すのが大変そうで、淘汰は難しいような気もしますけれど…。

隈

ヨーロッパの街並みを見ると、材料は石ですがある種の安定した定常状態に達している感じがあるでしょ。今、東京という場所を構成する主な材料がたまたまコンクリート、鉄、ガラスだけれども、今後、それに変わる材料はいくつも出てきて、淘汰されてもっと安定した、人間という生物にとって気持ちのよい状態が出現するのも可能なんじゃないかと思います。

中村

じゃあ、もう少し待たなければいけませんね。

隈

あと何百年か(笑)。

中村

その時の東京がどうであるか。是非、知りたいけど…(笑)。

(註3) 内田祥三

【うちだ・しょうぞう】

(1885-1972)

建築学者。建築家。市街地建築物法(1919)や都市計画法(1919)などの法整備に携わり、防火・耐震の対策として建物の鉄筋コンクリート化を奨励した。

4.偶然が重なった結果の必然

中村

場所と言えば、まず地面を思いますが、地面から大きく離れてしまうような高さの建物は、場所と建物との関係が切れてしまうんじゃないかと心配になるのですが。

隈

高いものを作りながらも、どうやって場所を意識して周りになじんだ感じにするかという問題は、頭痛がするほど難しいんです。

中村

やはり、場所を意識することが大事なのですね。今、高層建築を作っていらっしゃる方が、そこを考えて下さっているのか疑問です。私は、あまり高いところで子供を育てるのはよくないと思っていますが、だからと言って、高いものはいけないとも言い切れない。何しろ、原理主義はいけませんからね。そこのところを、是非考えていただきたいのです。

隈

よく、人から「大きな建築の設計はやりがいがいあるでしょう」と言われますけど、実は、本当に困ったぞという気持ちです。人間の生物としての感覚で、自分ではいかんともしがたい大きさのものって恐怖を感じるし、できたらそこは避けて通りたいと思ってしまう(笑)。

よく、人から「大きな建築の設計はやりがいがいあるでしょう」と言われますけど、実は、本当に困ったぞという気持ちです。人間の生物としての感覚で、自分ではいかんともしがたい大きさのものって恐怖を感じるし、できたらそこは避けて通りたいと思ってしまう(笑)。

昔は東京にも、31メートルまでという単純な高さ規制(註4)がありました。建物の頭がそろっていると、レンガや鉄やアルミが混ざっていても不思議と街並みが調和するのです。僕は、その制約を取っ払ってしまった弊害は大きかったと思いますよ。

中村

皇居を上から見ないようにと堀端通りにはそんな規制がありましたね。住居としては、あの時代のほうが街のイメージがよかったと思います。均一である必要はないけれど、ある種の決まり事がないと落ちつきません。

隈

高さ規制の代わりに、容積率や斜線制限などの規制をたくさん作って複雑にしてしまったので、今や眼の前の建物が違反しているかどうかも普通に見ただけではわからず紛争も起きる。昔の高さ規制のように誰が見てもわかる単純な約束事でお互い規制し合うほうが健全ですよ。建築のルールはもう一回、単純化したほうがよいと思います。

中村

生物としての感覚というお話で思い出したのですが、十年間地方でお仕事をなさった時に、その場所にある素材だけでなく、その場所にいる人を見つけていらっしゃいますね。その過程が面白い。その土地で出会った石工さんや大工さんたちとのやりとりなど、できあがった建物だけからは見えない過程を大事になさっているところを面白く感じました。

生物としての感覚というお話で思い出したのですが、十年間地方でお仕事をなさった時に、その場所にある素材だけでなく、その場所にいる人を見つけていらっしゃいますね。その過程が面白い。その土地で出会った石工さんや大工さんたちとのやりとりなど、できあがった建物だけからは見えない過程を大事になさっているところを面白く感じました。

生きているってプロセスそのものですから。例えば、生きものの形づくりを探る発生研究で、細胞の動きや、そこではたらく遺伝子を見ていくと、一見、無駄なことをやっているようでも、その過程に重要なことが含まれていることがよくあります。人間社会も効率ばかりを言わずに、もっと過程を大事にすることを考えれば、それが生きていることを大事にすることになると思うのです。

隈

その過程というものは偶然性に支配されているわけですね。

中村

偶然は入ります。偶然に変化した後、それが全体としてうまくいくかというチェックが入るのです。

隈

それは、僕も地方で開眼したことです。大学で建築を教える方法は、材料一つ選ぶのも因果律です。ところが実際の建築では、その場所へ下見に行った後に近くで食事して、たまたまそこに居合わせた石屋さんから、面白い石があるという話を聞いたとか、そんな偶然で決まるわけ。

偶然性は、かつて近代科学では排除すべき対象であったけれども、実は、偶然性をどのように取り込み、取捨選択して最終的なハッピーな状態につなぐかは、生きもの的な知恵ですね。

中村

偶然に出会った。そこで今までにないものができた。できあがってみると必然性があるかのようなものになっている。そこが面白い。まさに生きものです。

隈

最終的には必然であったごとくに見える。これも講演会でよくある質問で、僕が土地の職人さんと出会った経緯や彼らとのやりとりを話すと、「隈さんは結局、偶然に流されて作るんですか」って(笑)。すべてを因果律で説明できるとする思考回路になっている人は、必ずそう質問してくる。講演すると、自然と偶然に関する質問が断然多い。

中村

偶然と言うけど、出会って話を聞いて、自分で選んでいるわけですよね。

隈

そう。そこで必ずフィルターがかかっている。

中村

外から全部の情報を入れているわけじゃない。生きものは必ずレセプターをもっています。感覚器官はもちろん細胞の表面はレセプターだらけです。逆に、レセプターをもたない情報は受け止めようがないわけです。例えば私たちの耳に聞こえない高周波の音は、私たちにとってはないも同然ですね。自分で能動的に生きているように思っていても、ある面受動的で、自分が受け止められないものはないも同然というわけです。だから、偶然と言っても自分の側で選んでいるとも言えます。

隈

それを、自分が選んだと言うと偉そうに聞こえるから、偶然性を強調して面白おかしく話すと、最後に意地悪な質問されちゃうわけです。

中村

生きものはすべて38億年前からの偶然が重なった結果の必然として、今ここにいる。それは、おのおのの歴史を独自性としてもっていることになるわけです。それを、偶然に流されているという言い方をするのは、因果律に毒されていますね。

(註4) 31メートル規制

1919年、現在の建築基準法の前身である市街地建築物法が施行され、建築物の高さが、住居地域で65尺(後に20m)、それ以外の地域で100尺(31m)に制限された。

5.二〇世紀の夢

中村

生物学に遺伝子が登場し、さらに二〇世紀の後半になってゲノムDNAの解読が始まると、ゲノムから遺伝子を見つけ出せば、それぞれの遺伝子に対応する生命現象がわかってくるに違いないと期待したのです。けれども一つの現象に対応するのは遺伝子一つではありません。マウスの大事な遺伝子を壊しても死なないことが多いんです。違う回路がはたらくんですね。遺伝子のネットワークはとても複雑だということが見えてきました。でも世の中は一対一の説明が好きで、もごもごしてるとダメなんです。こうですと断言するほうが科学者として評価が高い(笑)。

隈

建物を作る時に必ず構造計算があって、一回、全部の構造を分解して計算式に乗るように単純化するんです。実はその時、構造計算に入れない「雑壁」という中途半端な壁がたくさんあるんです。ところが柱や梁が欠損しても、雑壁のおかげで建物がもつこともあるんですよ。さらに建物の床面積が大きいと、大きな力が加わった時に建物が示す複雑な挙動を解析しきれないので、構造をいくつかのブロックに分けて計算するんです。一種のモデル化です。これで構造計算した場合、実際の建物もコンクリートとコンクリートの間にステンレスの板などを入れて切っちゃう。これをエキスパンションジョイントといいます。時々、そういう変な建物を見かけませんか。

建物を作る時に必ず構造計算があって、一回、全部の構造を分解して計算式に乗るように単純化するんです。実はその時、構造計算に入れない「雑壁」という中途半端な壁がたくさんあるんです。ところが柱や梁が欠損しても、雑壁のおかげで建物がもつこともあるんですよ。さらに建物の床面積が大きいと、大きな力が加わった時に建物が示す複雑な挙動を解析しきれないので、構造をいくつかのブロックに分けて計算するんです。一種のモデル化です。これで構造計算した場合、実際の建物もコンクリートとコンクリートの間にステンレスの板などを入れて切っちゃう。これをエキスパンションジョイントといいます。時々、そういう変な建物を見かけませんか。

中村

そこまで見ていませんでした。

隈

モデル化する近代的思考が建物を切って醜くしてしまった。僕はこれが嫌いで。昔の石造の建物は、どんなに大きくてもそんなふうに切りません。実際に大きな力がかかった時にはひびが入るけど、部分的にひびが入ることで建物全体を存続させるのです。

中村

建築は人が住みますから、ひびが入っても大丈夫と言うにはよほどの自信がないと(笑)。とくに最近は、おおらかさを認めない時代になりましたでしょ。

隈

とくにマンションはそうです。一生の買い物ですからひびが入ったら大変。不動産会社は、ひびが入らないことを最優先しています。でもそれは、建築を個人が私有するようになったからで、建築は、本来私有できるようなちっぽけな存在ではなかった。人間という存在を超えた、環境そのものでした。

中村

そういえば住居って誰もが個人で持つようなものじゃなかった。いつからこうなったのですか。

隈

二〇世紀のアメリカが、景気を良くするために始めた、ケチ臭い持ち家政策からです。それまでそもそも家は、代々受け継がれるもので、人間を超越した環境そのものです。

中村

確かに、東京でも私たちの親の世代は、会社勤めならまず独身寮、結婚すると社宅、子供が生まれる頃少し広い家に移って、定年になるとふるさとの実家へ戻るという感じでしたね。

隈

日本に限らず、19世紀までは世界中で賃貸住宅が基本でした。

中村

持ち家はアメリカが始まりですか。

隈

アメリカは、第一次世界大戦後の住宅難に、国民に家を持たせれば、建設業が潤うし、郊外の発展で自動車産業も潤うという経済の論理で、持ち家政策を導入した。同じ大戦後のヨーロッパでは住宅難は公共住宅政策で解消した。こちらのほうが昔からの人間の住み方に近いし、住み家を移して環境の中を循環できるので生物的な住み方だと思いますよ。

中村

いつでも必要な場所に動けますものね。大事なのは自分らしく使えることであって持つことではない。

隈

個人が家を私有するという形は、二〇世紀という特殊な時代の特殊な政策の産物だったと割り切って考えればとよいと思います。

中村

土地が高価ですしね。土地は自然のものであって誰のものでもないのに。ネイティブ・アメリカンの話が有名ですが、土地には値段がないのが本来の姿だと思いますけれど。

隈

自分の家を持つという拘束から逃れたら、さぞや気分も晴れ晴れするでしょう。

6.心をこめた仮設

中村

人間は社会をつくる動物ですが、その集団規模は百五十人くらいが最適なんだそうです。軍隊や会社などの組織で全体が大きくなっても、そのくらいの単位でまとまりを作る。昔の遺跡を見ても、一つの村は大体それくらい。人の顔がわかりお互いにうまくやっていける大きさのようです。

隈

四人家族を想定すると家四十軒分です。きっと人間が相手の顔を認識できる距離なども関係していますね。

中村

そう考えると、千三百万人が一つの場所にいる東京という街をどう考えてよいのかわかりませんね。本来のコミュニティとしては機能していないでしょう。人間が自分の体で動いて、考えることのできる大きさに対して、社会が大きくなり過ぎているように思います。被災地の復興では、そういう基本的なことを大事に町づくりができるとよいと思うのですが、無理でしょうか。

隈

それを、いかにユートピア的でなくできるかということです。今、みんなゼロから、ユートピア的に考えようとするからことが動かない。素人ほどユートピア的になりがちです。新たに高台に土地を造成して人間を住まわせたら、そこにコミュニティができるまでに何百年か掛かるでしょう。それよりもその場所に住んできた人のつながりが既にあるわけだから、その現実をわずかに変えるだけでコミュニティを作り出せるはずです。ゼロスタートでなく、もともとあったものをあり合わせ的にうまく変えていくことで、生きものらしい状態を回復できるはずです。そうやって百五十人規模の町を作るという思考がとれないものかと思う。

それを、いかにユートピア的でなくできるかということです。今、みんなゼロから、ユートピア的に考えようとするからことが動かない。素人ほどユートピア的になりがちです。新たに高台に土地を造成して人間を住まわせたら、そこにコミュニティができるまでに何百年か掛かるでしょう。それよりもその場所に住んできた人のつながりが既にあるわけだから、その現実をわずかに変えるだけでコミュニティを作り出せるはずです。ゼロスタートでなく、もともとあったものをあり合わせ的にうまく変えていくことで、生きものらしい状態を回復できるはずです。そうやって百五十人規模の町を作るという思考がとれないものかと思う。

中村

建築の方が、そういう発想でやって下さると暮らしやすい町ができると思います。今、被災地の方の中にも、元いた場所にご自分で仮設を建てていらっしゃる方もいますね。そこに、建築の専門家が加わって、土地の方の望みを聞きながら作っていくことができればよいのですけれど。

隈

仮設だと、とりあえず気持ちよくしようと思って、みんな動く。だから、とりあえず気持ちよくするって一番大事なことなんです。みんな、とりあえず気持ちよくを考えず、一気に夢の生活に移行できると思ってしまう、ユートピアという病に多くの人が冒されています。

中村

ユートピアって、どこにも存在しない場所のことでしょう(笑)。

隈

持ち家という夢もそう。突然、夢の生活を手に入れられるという幼稚なユートピア思考なわけね。どうやって日常を回復するかが今一番大事なので、ユートピア思考から一日も早く抜け出さないと。

中村

とりあえずから始めて、偶然を必然にすればいい。先日、被災地に紙で仮設を建てていらっしゃる坂茂(註5)さんが、今、暮らしやすいものをと考えて作ったら、みなさん喜んで、「これでいいじゃない、とても住みやすい」と言って下さったそうです。だから坂さんは、町づくりも仮設だよ、とりあえず作ったほうがいいって。私、それは大いにありじゃないかと思いました。

隈

日本の住宅って、江戸時代までみんな仮設だと思って住んでいたわけですからね。

中村

そうですね。心をこめた仮設、建築の専門家がよく考えて下さった住みやすい仮設がどんどん建つといいですね。

(註5) 坂茂

【ばん・しげる】

(1957- )

建築家。世界各地で災害支援プロジェクトに携わる。主な作品に「カーテンウォールの家」「紙の教会」など。

7.場所に居候う能力

中村

震災の後に、なぜか『方丈記』(註6)が読みたくなったんです。「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。」高校生時代に、無常とだけ教えられ、そのままだったのですが、災害文学と知りびっくりしました。十年ほどの間に、まず大火と竜巻、その大変な時期に平清盛が勝手に福原遷都、結局、還都するのですが、また飢饉や地震と、続け様に災害に遭った記録なんですね。しかも鴨長明は、現場へ行って、何人亡くなったとか災害の様子を丁寧に記録している。そこから無常を語っているので、現代とつながることを知りました。賀茂神社の神官の家に生まれ立派なお屋敷にも住んだけれど、そんなものがあっても仕方がないと、出家して、方丈の庵を結ぶんですね。

隈

その方丈が移動式なんですよね。

中村

そう。最初は大原のほうに建てるのですが、寒かったのか、すぐ嵯峨へ移るんです。四畳半ほどの広さの中で、阿弥陀様にお経をあげ、炊事も、読書も、琵琶まで弾ける。方丈で充分で、しかも折り畳み式だから大八車でどこへでも運べる。大好きな、山歩き、里歩きを楽しんで、果物があればいただく。どこで暮らしていてもよくて、次、どこへ動くかとまさに場所を選べる。

隈

そう。一番豊かな場所に居候するわけですよ。人間の生活の知恵は、いかにして、場所に居候するかということですね。

中村

なるほど、居候。そうですね。ここに学ぶべきことがたくさんあると思いました。

隈

『方丈記』は危機の時代の産物だし、そういう時こそ、場所にしか頼れないと気づくんだと思います。応仁の乱の後に、足利義政が、貧しさ慎ましさを美学に高めた東山文化(註7)もそうですね。今回も、日本人の居候う能力を発揮したいと思いますね。

『方丈記』は危機の時代の産物だし、そういう時こそ、場所にしか頼れないと気づくんだと思います。応仁の乱の後に、足利義政が、貧しさ慎ましさを美学に高めた東山文化(註7)もそうですね。今回も、日本人の居候う能力を発揮したいと思いますね。

中村

今、大事なことをおっしゃったと思うのです。日本文化には、その場にあって美しいと思えないようなものを作ってはいけないという感覚ありますでしょ。でも、二〇世紀後半から、都市はそれを放り出していませんか。便利さ、使いやすさなどの機能はよく言うけれど、美しさを言わなくなった。華やかさでなく美しさです。

隈

豊かで余裕のある時より、物がなくなった時にこそ、美意識を磨くという知恵が日本人にはありますね。資材も十分手に入らず、限られた材料とエネルギーの中で、いかにそれを美しく仕上げるか。例えば立派な銘木でなくとも、木のピースを小さくしたり、先端を薄くしていったりすると、美しく見えるようになるんです。材料を薄く、あるいは細くして節約するという原理を全体に応用して寸法を調整していくと、お金をかけず、材料をふんだんに使わなくても、きれいな美しい空間ができあがるんです。

中村

それです。それ、日本ならではの方法でしょうか。

隈

日本人はそういう技術や感覚がすぐれているかもしれないけれど、海外の人々にも伝達可能な感覚だと思います。

中村

今の都市はどっしりし過ぎているように思いますので、次の建築は小さく美しくいきましょう。それを是非、広めていただきたいですね。

隈

自分を取り囲む環境って、あまり大きなものでなく、小さなものに囲まれたほうが、生物として安心するんですよね。

中村

生きものは大きさに限度があって、大きくてもせいぜいゾウかクジラまでですね。逆に小ささを選んで成功したのが昆虫で、今、地球上に生きものが数千万種いると言われていますが、その八割は昆虫なのです。

隈

昆虫って、そんなに種類が多いんですか。

中村

私たち哺乳類は、種の多様さはせいぜい五千種くらい。あちらは数千万種と言われます。脊椎動物は内骨格で体が外へ広がりましたから大きくなり、昆虫は外骨格ですので小さいわけです。小さいから、ちょっとすき間があれば、どこへでも入り込んで新しい展開ができる。森が一つあったら、昆虫たちにとってはとても多様な場所になる。多様な場所に暮らすことで多様性が出るわけです。生き方も、土の中に潜り込んだり、川の中で泳いだり、空を飛んだりとさまざまでしょう。

隈

面白いですねえ。

中村

あの小さな体で、色や形などさまざまな多様性を試しているから、昆虫には、私たちが見て美しいものがたくさんありますね。ですから小型で多様性をもって、それぞれが気に入った場所を選んでうまく暮らすという選択はよい生き方なのかもしれません。

隈

小ささを選択すると、場所がもっと豊かになるということですね。なるほど。場所は、暮らす方の大きさ次第で、その意味が関数的に変わるというのは面白いですね。

中村

生態系の基盤になる森は植物が基本ですけれど、昆虫が花粉を運んでいるから森が続いていくわけです。生命誌ではその関係を調べているのですが(註8)、昆虫の力はすごいです。そこに鳥が加わり、私たち動物は、まさに居候させていただいている感じです。場所に居候するというお話、とても生物的だと思いますので、その線で是非よい町づくりをお願いします。

(註6) 『方丈記』

【ほうじょうき】

鎌倉時代初期の随筆。鴨長明著。

(註7) 東山文化

【ひがしやまぶんか】

室町時代中期の文化。公家、武家、禅僧らの文化が融合し、能、茶、花、連歌、庭園などの新しい芸術が生まれ、町衆にも広まった。

(註8)

生命誌研究館で行っている実験研究の一つに、イチジク属植物とイチジクコバチとの一種対一種の共生系をモデルにした共進化のしくみの解明がある。

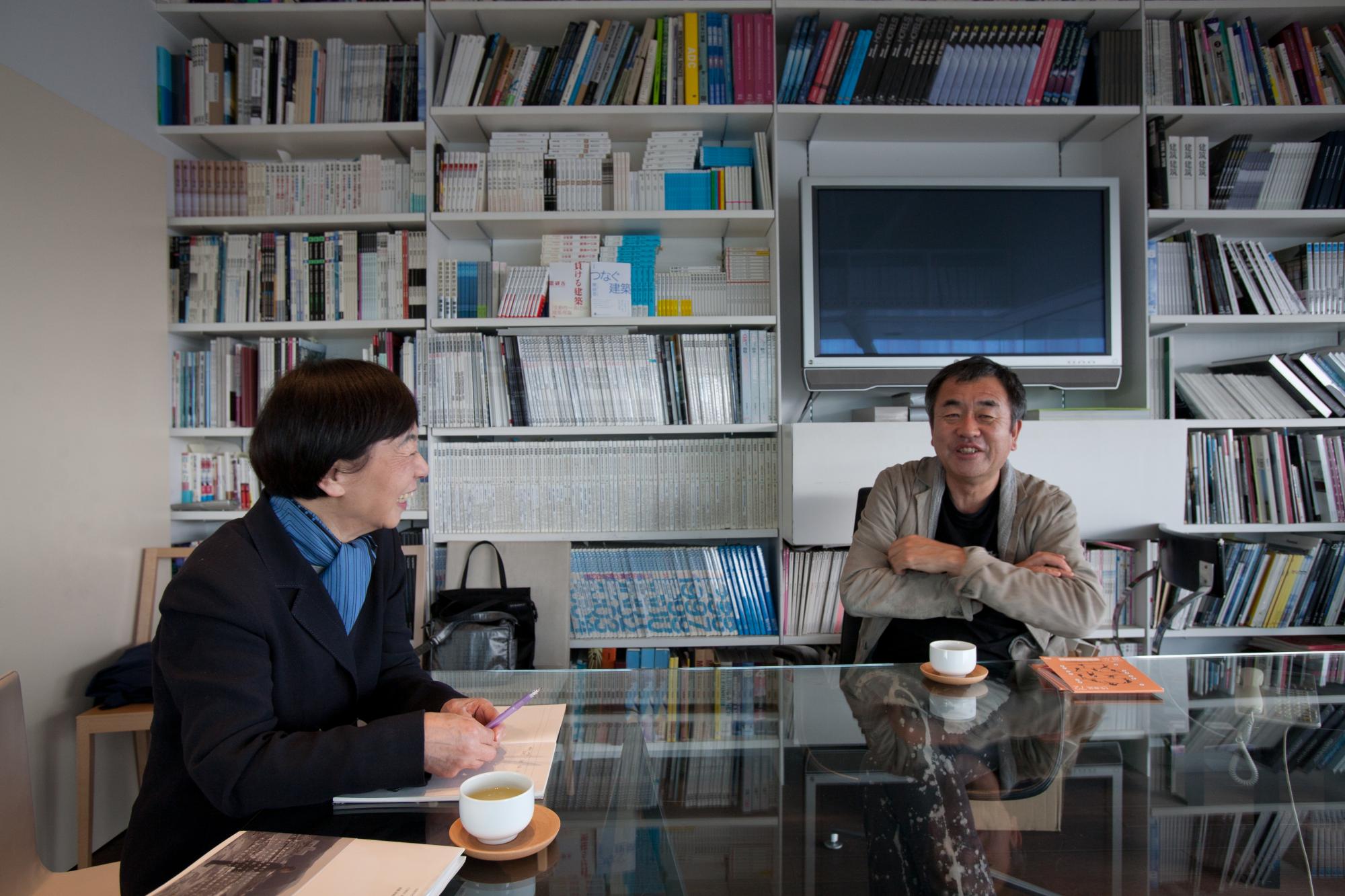

写真:大西成明

生命科学と建築

建築と自然とは対立し、生命とは対照的な存在であると昔は考えていました。しかしここ10年位、意外にも、「建築って、生命そのものかも」と思う機会が増えました。中村桂子さんとお話していて、この直感が結構当たっていることを教えていただきました。最近の生命科学の知見が、この僕の直感を裏付けてくれているようで、うれしくなりました。逆に建築デザインの新しいトレンドも、生命と建築との距離を近づけるのに貢献しているかもしれません。お互いが、引き合い、近づきつつある─未来の都市は捨てたものではないかも…。(隈 研吾)

隈 研吾(くま けんご)

1954年神奈川県生まれ。東京大学大学院建築学専攻終了。コロンビア大学建築・都市計画学科客員研究員、慶應義塾大学理工学部教授などを経て、2009年より東京大学教授。隈研吾建築都市設計事務所代表。著書に『負ける建築』『自然な建築』『場所原論』ほか多数。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)

.jpg)

.jpg)