TALK

新しい知のあり方を求めて

JT生命誌研究館顧問

1.研究と社会をつなぐ

中村

今年のテーマは「うつる」です。初回は研究館顧問の西川伸一さんと生命誌研究館が20年の節目を越えた今、「生命誌という知をどのように展開するか」を改めて考えたいという気持ちが強くなっています。この20年間で研究が進展したと同時に、社会の中での科学のありようも変わりました。両方を踏まえて新しい展開を考えたいと思うのです。西川さんは医学部出身で基礎研究を続けていらした。BRH顧問として医学部は初めてなので新しさを期待しています。

西川

もうやめましたから、ほとんど役に立たないと思ってください(笑)。

中村

基礎医学の中でも再生医療の実用化などで社会から注目されている幹細胞研究で、中心的な役割をされていた。しかも、理化学研究所という日本で一番恵まれている研究環境にいらしたのに、ある日スパッとそれを辞めて患者さんのためのNPOをやるというのでちょっとびっくりです。どういう思いでお始めになったのですか。

基礎医学の中でも再生医療の実用化などで社会から注目されている幹細胞研究で、中心的な役割をされていた。しかも、理化学研究所という日本で一番恵まれている研究環境にいらしたのに、ある日スパッとそれを辞めて患者さんのためのNPOをやるというのでちょっとびっくりです。どういう思いでお始めになったのですか。

西川

理由はたくさんありますが、きっかけの一つは岩波新書の『戦後を語る(註1)』の中で分子生物学のことを書いてくれと依頼されたことです。この時、考えを突き詰めていったら私自身が20世紀の生物学の消費者でしかないという答えに至ったのです。

中村

なるほど、消費者ですか。

西川

ワトソン、クリックなど前の世代が確立した分子生物学をそのまま消費して、少しぐらい論文は書けたとしても、それ以上のことはできないだろうということを思い知った。その上で次の世代のことを考えると、自分自身が20世紀の遺物としての研究室の中に居ては、責任をもった語りかけはできない。21世紀に何をやろうかと考え、新しい時代をつくる若い人達に何かを語るにはすっきり辞めるべきだと決断しました。

もう一つ、21世紀の社会構造を想像すると、一人一人がネットワークでつながる世界だと思った。そのような未来を実現する私なりの一つの試みとして、NPOで患者さんのソーシャルネットワークを作り、それが患者さん団体を越えて、研究を活性化させるはたらきまでもつようになったらよいと考え動き始めたのです。

中村

閉じた患者さん団体にとどまらず、それが研究者へ直接はたらきかける存在を目指すというところには、私も興味をもちます。サイエンスコミュニケーションと盛んに言われますが、科学の啓蒙や普及ではなく、本当の意味で研究と社会がつながることで知のブレークスルーを生み出したいという思いで生命誌を考え、館の活動を続けてきましたので。

西川

そうですよね。あっという間にできるとは思えないし、私自身が最後までやれるとは思いませんが、これをつないでいってくれる人をなんとか育てたい。

中村

生物学で基礎研究をしていると、社会と関係をもたずに自分の仕事を続けることもできてしまいます。でも医学の研究は患者さんへの治療という形で必ず社会とつながりますね。NPOを組織することで全体をつなぐという構想を具体的にイメージしやすいですね。西川さんの活動をモデルケースとしてそこから学びたいと思います。

西川

ただ医学の場合でも、やらなければならないステップがいっぱいあり、そう単純ではないと思っています。

中村

具体的な構想を教えてください。

西川

最終的には患者さん同士がつながることで、医療システムの主役になる時代を目指しています。それには特定の病気を決めずに横断的に集まるという構造をぜひ作りたい。まず患者さんにとって、そこに集まって意味がある内容を充実させたいので、私たちの世代で引退した医者も含めてコンテンツメーカーになろうとしているわけです。一つの柱として個人がゲノムを読むための仕組みに向けて、その下地づくりを始めています。おそらく10年後にはあらゆる人が読みたければゲノムを読むという時代が来る。

最終的には患者さん同士がつながることで、医療システムの主役になる時代を目指しています。それには特定の病気を決めずに横断的に集まるという構造をぜひ作りたい。まず患者さんにとって、そこに集まって意味がある内容を充実させたいので、私たちの世代で引退した医者も含めてコンテンツメーカーになろうとしているわけです。一つの柱として個人がゲノムを読むための仕組みに向けて、その下地づくりを始めています。おそらく10年後にはあらゆる人が読みたければゲノムを読むという時代が来る。

中村

アメリカが中心となって進める「1000ドルゲノムプロジェクト(註2)」は具体化しつつありますからね。

西川

今は国も一生懸命に取り組んでいますが、私は国の手を一切煩わすことなく患者さんが自分のお金で自分のゲノムを読む仕組みを考えています。例えば、がんの患者さんが「がんを知ってがんと闘う」ために個人で自分のサンプルについてエクソーム解析(註3)をやろうとすると現状ではとても大変です。まず、手術の現場に行ってお医者さんからサンプルをもらわないといけない。

中村

手術で取り除いたものを本人がもらいに行くわけですか。

西川

適切な場所のサンプルでないとDNA配列を読む意味がないので、実際は知識のある代理人がお医者さんに向かって「このサンプルは患者本人のものである」と主張して取得することになります。そういう実践を繰り返して、既存の医療システムを一旦、完全に空洞化したいという気持ちがあるのです。ゲノムを読んだあとのデータ管理も病院でお医者さんがするのではなく、個人が自分で管理することが一番理想的だろうと私は思っています。今、身体の情報として信頼し得る形で存在しているのはゲノムだけですから、病気をもつもたないに関わらずすべての人に関係する話ですが、一番関心が高いのは…。

中村

病気の方ですね。

西川

そうです。ですから、さまざまな病気の方に向けて生命科学研究の現場で今何が行われているのか、ゲノム情報も含め最新論文がすべての人と共有できる形、いわゆるコモンズになるよう情報提供していく試みも始めています。それを読んで反応を返してもらうという関係の中で、患者さんが自ずとまとまってくれば、今までと全く違う展開が生まれると期待しています。例えば、あるお薬が効くかどうかは、今は統計学的な健全性を問うテストだけで確認されています。しかし、例えば20万人の患者さんが、顔を見せてさまざまな形で自分のデータを共有していくようになれば治験のあり方が変わっていくし、自然に科学的な検証ができる可能性もある。それぞれの人が主体的に動くことで、被験者であると同時に研究者であるという再帰的な関係が生まれることを期待しているのです。どこまでいけるか分からないですけどね。

中村

患者さんにとっては自身の問題ですから、治療のためにまず病気の本質を知りたい、知識を吸収したいという気持ちは強く、意欲的になるでしょうね。

西川

そうです。動機付けがかなり高いです。

中村

自分のことだから正確に知りたいという気持ちが患者さん側にあり、研究者や医師の側は情報を正確に伝えることを徹底する。目指すは、両者が交流する場づくりによって、次何をすべきかを患者さん自身が判断できるようになる医療ですか。

西川

私たちが手を貸さなくてもネットワークとして自然に力をもち、それができるようになるのが理想です。そういう患者さんのネットワークが実現すれば創薬会社へも重要な影響力をもつはずですから、自分たちの力で自分たちの病気のためのお薬を作ってもらえるようになるかもしれない。まだ、夢のまた夢ですけどね。

(註1) 『戦後を語る』

岩波新書編集部 編。岩波書店(1995年)。

(註2)1000ドルゲノムプロジェクト【$1,000 genome project】

ヒト1人分のゲノムを1000ドルという低価格で迅速に読むことを目標にした技術開発プロジェクト。アメリカ国立衛生研究所(NIH)がヒトゲノムプロジェクトに続く大型プロジェクトとして2004年からサポートしている。

(註3)エクソーム解析【exome sequencing】

全ゲノム配列のうちタンパク質に翻訳されるエキソン配列のみを解析する手法。遺伝病やガンの多くは、エキソン配列の変化によって起こるため効率的に疾患関連遺伝子を特定できる方法として注目されている。

2.フォーカスと俯瞰を重ねて観る

西川

今取り組んでいることの背景にはコレクティブ・インテリジェンス(集合知)という概念があり、これが21世紀の科学の一つのあり方だと思います。例えば、生命誌研究館を訪れる高校生が研究者でもあるというような関係をどう作るかということ。これまでに、一番成功した例が「ギャラクシー・ズー」というプロジェクトで、ハッブル望遠鏡が撮影した銀河の写真を一般の人がマニュアルに沿って一つ一つ分類してくれたのです。これはコンピュータにはできない作業で、研究所の人が一生懸命頑張っても10年ぐらいかかるかもしれないことをあっという間に1年で完了した。

中村

多くの人が関わることで膨大な量の作業を短時間で達成できた見事な例ですね。

西川

その後「ギャラクシー・ズー・セカンド」も完了し、今は3つ目のプロジェクトが走っています。

中村

天文学は愛好家も多い分野ですからね。私もコレクティブ・インテリジェンスがこれからの科学に重要なものだというのは同じ気持ちです。研究館を立ち上げる時に始めたオサムシ研究(註4)はアマチュアの協力がなくてはできませんでした。皆さんDNAやゲノムの知識はないけれど、オサムシについての知識は山ほどもっている、そういう方々がいらしたことで日本中そして世界中からオサムシが集まり研究が成り立ちました。これはとっても大事なことですし、一種のコレクティブ・インテリジェンスだと思うのです。オサムシのように日常と重なる研究テーマを求め、考え続けているのですが。

天文学は愛好家も多い分野ですからね。私もコレクティブ・インテリジェンスがこれからの科学に重要なものだというのは同じ気持ちです。研究館を立ち上げる時に始めたオサムシ研究(註4)はアマチュアの協力がなくてはできませんでした。皆さんDNAやゲノムの知識はないけれど、オサムシについての知識は山ほどもっている、そういう方々がいらしたことで日本中そして世界中からオサムシが集まり研究が成り立ちました。これはとっても大事なことですし、一種のコレクティブ・インテリジェンスだと思うのです。オサムシのように日常と重なる研究テーマを求め、考え続けているのですが。

西川

20年前より情報技術が格段に進歩していますし今なら、新しいテーマができるはずだと思いますよ。

中村

オサムシ研究の場合は昔からの昆虫採集という共通の興味が基盤となり、自ずと研究が展開していきましたが新たに仕掛けるとなると難しいですね。20年前と違って今は、みんながスマートフォンをもっていてすぐに写真も撮れる、情報を集める道具がたくさん出てきていることは確かですし、情報を扱うコンピュータ技術も進みました。21世紀の知のありようを探っていかないと。

西川

ただですね、オサムシ研究はまだ過渡期であって究極のコレクティブ・インテリジェンスではない。私は研究者として人を指導するとき、とにかくフォーカスしなさい、横にあんまり広がるなと言ってきました。しかし、そうすることでたくさんの可能性を無視し捨てているのです。究極のコレクティブ・インテリジェンスとは今までフォーカスすることで捨てていた部分もすくい上げていくようなものではないかと思っています。だからみんながオサムシにフォーカスするのではなく、隣にいる虫や植物も含めた情報も全部すくい上げる仕組みが必要です。

ただですね、オサムシ研究はまだ過渡期であって究極のコレクティブ・インテリジェンスではない。私は研究者として人を指導するとき、とにかくフォーカスしなさい、横にあんまり広がるなと言ってきました。しかし、そうすることでたくさんの可能性を無視し捨てているのです。究極のコレクティブ・インテリジェンスとは今までフォーカスすることで捨てていた部分もすくい上げていくようなものではないかと思っています。だからみんながオサムシにフォーカスするのではなく、隣にいる虫や植物も含めた情報も全部すくい上げる仕組みが必要です。

中村

フォーカスしない学問はあり得ないと思いますし、安易に学際とか融合というのも好みません。でもタコつぼに入ってはダメで、専門知識の上に広い視野を重ねたいというのが生命誌を始めた動機です。

西川

例えば、研究館ではイチジクコバチにフォーカスして共進化を研究していますが、これも一種の賭けですよね。実験データとして取り出せない要因で進化が起こっている可能性もあるわけですから。今はまだできませんが、将来、例えば研究館に子ども達がもってくる昆虫のゲノムを片っ端からシークエンスし集めていったら、その中から新しい研究テーマが見つかるかもしれない。まず、フォーカスしていないデータがあり、それを自由にブラウズできるような仕組みがあれば、新しい切り口を見出すチャンスを誰もがもてるはずです。

中村

仮説検証型だけでなく、大量データから新しいものを見つけることが大事だと思う気持ちは確かにあるのですが、私の中では目下模索中です。

西川

最近の研究者はフォーカスしすぎ。今年、エレファントシャーク(註5)のゲノム読解の論文がNatureに掲載されましたが、この軟骨魚類のゲノムにはほ乳類などの免疫系には必須の糖タンパク質CD4がなく、独特の適応免疫系をもつことがわかりました。免疫学者の視点から見ると大変興味深いことです。でもその後、何人か免疫学者と話したけれど誰一人その論文を読んでいなかった。タイトルを見て専門外だと判断したら一切読まないわけです。

中村

とてももったいない状況ですね。生命誌研究館に来ればおもしろい論文にふれることができるし、いろいろな分野の専門家が集まってお互いに刺激し合いながらそれぞれの研究を進めていける話し合いができるという場づくりを続けてゆきたいと思います。

西川

以前の私の研究室では幸い、若い人たちもあまりフォーカスし過ぎずおもしろい論文紹介してくれることもあったのですがね。当時、私の研究室は血液学をやっていたのですが、PCRが出てきた初期にスズメの浮気の論文がネイチャーに出てそれを紹介した人もいた(笑)。ケンブリッジ大学の仕事でしたが庭先にいるスズメをじっと見ていると、よくつがいでいるから、PCRを使って子どもの親子鑑定をするとやっぱり浮気な奴がいるという結論でした。フォーカスしたところだけで満足するのではなく、捨てずに周りもよく見るということは研究生活の中で普通にしていかないといけません。

(註4) オサムシ研究

「オサムシの進化をDNAから探るラボ(1993年〜2000年)」はまざまな地域の個体から分子系統樹を作成し、進化のメカニズムの解明や、地球の動きと重なる成果を出した。

関連記事:季刊生命誌28号 スペシャルストーリー「オサムシから進化を語る」

(註5) エレファントシャーク【elephant shark】

学名C. milii、和名ゾウギンザメ。オーストラリア南部およびニュージーランド沖の海域に生息する軟骨魚類で、「生きた化石」と呼ばれるシーラカンスより進化速度が遅いことがわかった。

3.新たな問いをたてる

西川

MITなどにあるコレクティブ・インテリジェンスの研究所で今一番考えているのは、多様な分野や研究者・非研究者という境を超えてある問いをどうしたら共有できるかという問題だと思います。広い範囲の人が同じ問いを共有できる仕組み、あるいは質問の形式を考えなければいけない。

中村

実は、よい問いをたてることが一番大事。よい答はよい問いからしか生まれませんから。そして、さまざまな人を巻き込むということを是非、若い人たちにやってほしいですね。実は20年前、生命誌研究館を始める時の勉強会に理論物理学者の佐藤勝彦(註6)さんがいらしていたのです。それが一つ刺激になって、佐藤さんが地球外生命探索プロジェクトの勉強会を始められました。私も参加しているのですが、今年から本格化します。地球外生命体研究をキワモノとせず、宇宙論と結びつけて掘り下げて考え、若い人を巻き込み新しい学問を生んだのです。すぐに形にはならなくても、いろいろな分野の方を巻き込むことが大事ですね。

西川

たしかに、地球外生命体というテーマは天文、物理、生物、化学などさまざまな分野を横断し取り組める問いですね。一方で私が21世紀に挑戦したいと思う課題は、物理法則しかなかったところにどうして生命法則ができたか。つまり、情報というものがどうして生まれたのかを論理的に考えていかなければいけないと思っています。ここをしっかり考えておかなければ、地球外生命体が見つかっても同じ問いにぶつかってしまいます。

中村

「生命とは何か」という基本的な問いを解く学問を作ることですね。本当にそれは考えたいことです。

西川

ダーウィンも『種の起源』の最後にこの問いを立てていますし、今もいろいろな形でそこに挑戦している人は出てきています。しかし、「散逸構造(註7)」や「反応拡散系(註8)」などという形で、物理法則が生命現象の中に見出せるのはある意味当然で、私はここから情報というものの本質に迫るのは難しいだろうと思います。20世紀の情報科学を切り拓いたアラン・チューリング(註9)やクロード・シャノン(註10)は、基本的にはシンボルとしての情報と実在としての機械との関係を物理的にしっかりと定義したわけです。

中村

そうですね。ウィーナー、シャノン、ノイマン、チューリングなど天才が続出しましたけれど、生物学への展開はまだまだではありませんか。

西川

チューリングはシンボルと人間の作る機械との関係をアルゴリズムとして定式化し、シャノンも電線の中を信号がどのようにして通るかということを考えましたが、それらの背景には常に人間がいたわけです。20世紀の情報科学の限界は人間の影を払拭できなかったところにあると思います。しかし、生物学の視点で情報を考えると人間のいない世界にも生物はいたわけですからね。なぜ物理法則の中に生命法則が生まれたのかというテーマに向き合わないと生命の本質にはたどりつけません。

チューリングはシンボルと人間の作る機械との関係をアルゴリズムとして定式化し、シャノンも電線の中を信号がどのようにして通るかということを考えましたが、それらの背景には常に人間がいたわけです。20世紀の情報科学の限界は人間の影を払拭できなかったところにあると思います。しかし、生物学の視点で情報を考えると人間のいない世界にも生物はいたわけですからね。なぜ物理法則の中に生命法則が生まれたのかというテーマに向き合わないと生命の本質にはたどりつけません。

中村

私は20年前にゲノムという切り口が出てきた時に、生命体の情報の在りようが見えてきたと思いました。これを解いていけば、生きものとは何かがもっとわかるだろうと期待しましたが、そんなに簡単なことではなかった。ゲノムを解くということは、単にATGCの並びを解析することではなく、この中に情報がどのように入っているのかを解かなければならないわけですから。でも、果たしてゲノムをたくさん読み、ビッグデータを並べて比較していけばゴールに巡りつくことができるのでしょうか、今、悩んでいることです。

西川

発生でも進化でも、ひとつひとつの仕組みを突き詰めるとどれも複雑で難しいわけですが、その現象を生み出す原理を考えると、それは異なる次元の情報の統合によって実現しているのだと捉えられます。つまり発生過程ではゲノムとエピゲノム(註11)の統合が起きている。脳のはたらきを見るとさらに違う次元の情報が統合されている。ゲノムから進化を考える時もゲノムを実在としてのゲノムと、ゲノムに相互作用する情報としての自然選択に置き換えて考えなくてはいけないところがあります。進化研究として、多次元の情報のはたらきを浮き彫りにしていくには、生物のゲノム情報だけでなく環境や選択圧も考慮できるように化石や地球史などの記載も充実させて、いろいろな角度からアプローチできるデータベースを構築することが大事ですね。

中村

おっしゃる通りです。ゲノムに書き込まれた物語りを読もうと考えて生命誌を始めましたが、なかなか難しい。ゲノムを読み解くための切り口を見つけなければなりませんね。

(註6) 佐藤勝彦【さとう・かつひこ】

[1945 -]香川県生まれ。宇宙物理学者。自然科学研究機構 機構長、東京大学 名誉教授。宇宙創生を解明する「インフレーション理論」を提唱した。

関連記事:生命誌ジャーナル53号対談[理論と観測が明かす宇宙生成]

(註7) 散逸構造【dissipative structure】

熱平衡状態にない開放系(外部とエネルギーや物質のやり取りが行われる系)に現れる時間的・空間的なさまざまな秩序構造をさす。化学、物理学者のイリヤ・プリコジンが提唱し1977年にノーベル化学賞を受賞した。

(註8) 反応拡散系【reaction-diffusion system】

化学反応と分子の拡散を組み合わせた反応システム。アラン・チューリングは1952年にこの系を用いて生物の多様なパターンを説明できるという仮説を立てた。

関連記事:生命誌ジャーナル11号トピックス「チューリングの卵 生物の模様の秘密」

(註9)アラン・チューリング【Alan Turing】

[ 1912年 - 1954年 ]ロンドン生まれ。イギリスの数学者、計算機科学者。コンピュータの理論的なモデルを提案し、ノイマンとともに計算機科学の祖といわれている。また第二次大戦中、ドイツ軍の暗号エニグマを読解する機械を作りイギリスを救った。

(註10)クロード・シャノン【Claude Shannon】

[ 1916年 - 2001年 ]ミシガン州生まれ。アメリカの電気工学者、数学者。それまで計算だけのために使われていたコンピュータが計算以外でも有用であることを示し、情報理論の創始者といわれている。

(註11) エピゲノム【epigenome】

DNA塩基配列の総体ゲノムに対し、塩基配列を変化させずにDNAの化学修飾や構造変化などで細胞の個性を生む情報をエピゲノムと呼ぶ。エピゲノムは環境などによって後天的に変化する。

4.ゲノムを中心に人が集まる時代

西川

今、ゲノム研究では数学者が笑っていると思いますよ。例えば、大学の数学科に「よし整数論やるぞ」という気持ちで入っても、斬新でおもしろい研究をしようと思ったらそう甘いもんじゃないと気づく。ところが、ゲノム科学の分野に目を移せば、膨大なデータがあり、方法論を含めそこから考えなくてはならない問題がたくさんある。しかも最近では70万年前の馬ゲノムの論文も出ているというように、絶滅した生物も含め古代ゲノムまである。だから、ゲノム情報を軸に今まで自然科学の対象ではなかった分野の人とも問いを共有できるかもしれない。

今、ゲノム研究では数学者が笑っていると思いますよ。例えば、大学の数学科に「よし整数論やるぞ」という気持ちで入っても、斬新でおもしろい研究をしようと思ったらそう甘いもんじゃないと気づく。ところが、ゲノム科学の分野に目を移せば、膨大なデータがあり、方法論を含めそこから考えなくてはならない問題がたくさんある。しかも最近では70万年前の馬ゲノムの論文も出ているというように、絶滅した生物も含め古代ゲノムまである。だから、ゲノム情報を軸に今まで自然科学の対象ではなかった分野の人とも問いを共有できるかもしれない。

中村

ゲノム情報が大量にあるので、数学という手段でそこから実りをとることができるだろうという気持ちはわかります。ただ、まだ数学からそのようなものが出てきていませんし、やっぱりゲノムから物語りを読み解くには生物学者がその気にならなければダメではないかと思うのです。数学者の能力を生かし、生物学者として考えて一緒に笑う、若い人には是非そういう仕事をやってほしいと思います。

西川

ここに自分のゲノムという視点が加われば、一般の人の関心も高まるでしょう。例えば、個人のゲノムとその他の情報を合わせて提供し、それらをネットワークできれば、きっと新しいことが可能になると期待しています。例えば、クオリア(註12)という言葉もありますが、デカルト以来20世紀に入っても不可能とされてきた、主観についての研究ができるかもしれません。個々人の主観のレコードが常にたくさんある状態を作って、そこにゲノム情報も重ねて解析していけば、ひょっとすると。まだまだ、先のテーマですがそのための基盤を民間から作っていくことが重要で、私はそこが21世紀のスタートだと思っています。

中村

ゲノムは生命38億年の歴史のアーカイブであり、個の階層をつらぬくものでもあるという二つの視点が重要というのが生命誌の考え方です。自然・社会は共に階層性をもちますが、ゲノムDNAという階層を貫く具体的な切り口をもつのは生きものだけですから、ここを生かしたいと思うのです。

西川

例えば、中学生や高校生がゲノムで進化ゲームを作ろうとしたり、それぐらい自由な発想でデータを眺める人が出てくればいいと思うんです。データがたくさんあることがものすごく大事で、こういう状況は今までなかったわけですから。もう一つはみんなが平等にそれを使える。計算するのに大きなコンピュータがいりますから、財力の差がまったく関係ないとは言えませんけれど。

中村

それこそ、皆のパソコンをたくさんつなげて計算を分散させることもできますよね。高い維持費でスーパーコンピュータを作るよりその方が効率的だと思います。ゲノムがどんどん読まれ、ビックデータが存在することは確かですが、これらがどうしたら本当に意味のあるデータになるのかをきちんと考えないとデータがゴミになってしまうわけで、とことん考えなければ。

それこそ、皆のパソコンをたくさんつなげて計算を分散させることもできますよね。高い維持費でスーパーコンピュータを作るよりその方が効率的だと思います。ゲノムがどんどん読まれ、ビックデータが存在することは確かですが、これらがどうしたら本当に意味のあるデータになるのかをきちんと考えないとデータがゴミになってしまうわけで、とことん考えなければ。

西川

今は研究者がゲノムを読んでいい論文にしようと思うと、もう一度、既知の実験生物学による検証を要求される。つまり、ある生物の遺伝子に変異を入れると、近未来に違う表現型が出てくるという形での検証です。例えば、シーラカンスが四肢動物に近いと考える根拠として、ヒレの形成にかかわる遺伝子がマウスの四肢形成でも発現しているということを実験で示す。エレファントシャークの場合は、どうして硬い骨ができないのかとゼブラフィッシュに改変遺伝子を導入することで確かめるというように、当分そういうことが続くだろうけれど、実験操作ができない領域もたくさんあります。人間を対象にした実験は基本的にできません。その領域では、実験生物学の仕組みに頼らず、ゲノムなどの情報に基づく新しい方法が必要になるでしょう。ちょうどいま私たちは次の段階への境目にいると思いますね。

中村

その通りだと思いますが、なかなか次が出てきませんね。かといってコンピュータも数学も苦手で、自分で考える能力はありませんから、若い人たちに期待をしているのですが。

西川

20世紀以前には難しかった大きなテーマを、皆で解こうという努力が必要でしょうね。例えば、オランダの電波望遠鏡機関ASTRONとIBMが立ち上げた「ドームプロジェクト」では世界最大で高感度の電波望遠鏡施設建設のために処理能力が早く低電力消費のコンピュータを作ろうとしています。壮大な計画で、現在1日にインターネット上に流れている全アクセス量の2倍に匹敵する1エクサバイトの生データを毎日取り込み、分析、蓄積することを目標にしています。そこから私が考えるのは、人間がかかわるノイズもすべて検出できるようになるだろうということです。そして、それらをすべて取り除いて残る情報が宇宙からふってくるものです。

中村

掃除機をかけたり、電話をするなど人間が介在した電波を全部ノイズとして取り除いていくと、残る情報は宇宙からきたものだけになるということかしら。

西川

そうです。シャノンの時代とは発想が逆なのです。彼らはなぜ通信のノイズが消えないのかと考え、突き詰めたら宇宙からの電波だったというわけです。「ドームプロジェクト」が取り組んでいる規模の巨大コンピュータがあれば、すべての電波をデータとして残しておけるので、そこから最終的に人間の影を消すことが可能かもしれない。実現は難しいかもしれませんが、新しいテーマをもつとはそういうことだと思うのです。ですから、これからは多くの人の協力がなくては、取り組めない問題のほうが多くなってくるでしょうね。

中村

時代の流れはそうなっていきますね。

西川

グーグルの翻訳システムも論理的に文法使って翻訳するという研究の果てに、そんなこと考えなくてもデータを詰め込めばよいという発想の転換ができている。私たちはどうしても論理的に考えすぎ、フォーカスしすぎなのかもしれません。

中村

そうかもしれません、やっぱり論理的でないものは拒否してしまいます。

西川

やはり、ゲノムデータやさまざまな生きものの情報に誰もが自由にアクセスし考えられる仕組み作りが重要ですね。中学生や高校生のほうが私たちよりはるかにたくさんのことを吸収してくれるはずなので、そういう人たちが次の時代を作ってくれると期待しています。

(註12)クオリア【qualia】

主観的に体験されるさまざまな質感のこと。

関連記事:生命誌ジャーナル34号対談 「人間の脳って特別?」、「クオリア - 現実と仮想の出会い:茂木健一郎」

5.進化を研究するとはどういうことか

西川

進化研究は、体験することができない過去の歴史をあつかうわけですから科学にとって今も鬼門だと感じます。しっかり方法論を考えるところからまじめにやることが大事ですね。中村先生は進化研究で発生をしっかり見るのが大事じゃないかと言われていますね。

中村

昔「個体発生は系統発生を繰り返す」といわれたけれど反対で、系統発生が個体発生の積み重ねですよね。進化を考えるときに変異と選択が鍵だとよくいわれるけれど、現実に起きている現象は発生でしょう。個が生まれなければ、選択もかからないわけで、発生が繰り返され進化という現象が起きている。発生のないところに進化はないわけです。

西川

単細胞動物は別としてですね。

中村

そうですね。実験生物学的にいえば、発生を見ていくことが一番現実的なアプローチだと思うのです。

西川

そうですよね。やっぱり変異が起こることが大事で。それが生殖能力、あるいは環境での生殖可能性の差になるという、この原理は普遍的だろうと思います。

中村

もう進化論の時代ではないので、進化学としてきちんと組み立てていこうと思うとそこしかない。それから、ゲノムデータとの関わりを考えると今、おもしろいなと思っているのは化石です。化石のデータと現存の生きものたちのゲノムのデータが重なり合って物語りが出てきていますよね。今までは化石は古生物学で別の分野の仕事という面がありましたが。

西川

逆に私は化石の見方が、より分かってきたというように感じています。中村先生おっしゃるように発生が大事で、例えばCDBでは倉谷滋(註13)さんたちがヌタウナギの胚形成過程をヤツメウナギと比べて見られるよう苦労して方法を確立した。すると重要な違いが分かってくるので、次は化石でそこの構造がどうなっているかと見ていくのです。ただ、絶滅種のグループは科、属などのレベルで現生の種との対応がとれないので、どう見てよいのかが分からなくなってしまう。それ以外の部分に関しては、ゲノムや系統(phylogeny)が分かっていれば、化石と重ねて物語りが書けるようになってきた。

逆に私は化石の見方が、より分かってきたというように感じています。中村先生おっしゃるように発生が大事で、例えばCDBでは倉谷滋(註13)さんたちがヌタウナギの胚形成過程をヤツメウナギと比べて見られるよう苦労して方法を確立した。すると重要な違いが分かってくるので、次は化石でそこの構造がどうなっているかと見ていくのです。ただ、絶滅種のグループは科、属などのレベルで現生の種との対応がとれないので、どう見てよいのかが分からなくなってしまう。それ以外の部分に関しては、ゲノムや系統(phylogeny)が分かっていれば、化石と重ねて物語りが書けるようになってきた。

中村

かなり物語ができてきましたよね。だから当分の具体はそこかなと思っています。

西川

これからは進化のエポックを語る研究に皆が挑戦し始めるでしょうね。ただ、実験生物学は近未来を操作するという構造で成り立っているので、過去を扱うのは大変です。硬い骨ができたとか四肢ができたという過去の出来事を現代にもう一度再現してみようという研究は莫大なお金がかかるし、覚悟が必要でしょうね。今、ビッグバン研究など物理学で起きている状況を見たらようわかる。

中村

1ページ全部人の名前みたいな論文になってしまうわけですよね(笑)。

西川

そうですね、例えば骨がどうしてできるかを知りたければ、世界に一つしかない大プロジェクトの一員になって、人工的に骨ができた一匹を見てみんなで喜ぶ。そういう時代になっていくでしょうね。今はその過渡期だと感じます。

中村

古い人間なのかな。大勢の中の一人ではなく、私の仕事というものを続けていきたいとも思ってしまいますけどね。

古い人間なのかな。大勢の中の一人ではなく、私の仕事というものを続けていきたいとも思ってしまいますけどね。

西川

科学は何人かが集まらないとどうしようもないという構造をもっているから大変で、今は大学が業績主義ですからなおさら深刻な問題です。アンドリュー・ワイルズ(註14)がフェルマーの最終定理を証明できたのも、7年間も自宅の屋根裏で一つの問いに没頭することができたからですよね。極端な例ですが、そういう研究のあり方をこれからも残しておかなければいけないと思います。日本の数学者からはよい論文を書くほど査読者が見つからずに困っていると聞きました。5年、6年論文がほっておかれるケースもあるそうです。

中村

たった一人でやった最先端の仕事は分かってくれる人がいないということね。

(註13)倉谷滋【くらたに・しげる】

[ 1958年- ] 大阪府生まれ。理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター(CDB)形態進化研究グループ グループディレクター。

関連記事:生命誌ジャーナル57号対談 「形づくりが語る進化の物語」

(註14) アンドリュー・ワイルズ【Andrew Wiles】

[1953年-]イギリスの数学者。オックスフォード大学教授(整数論)。10歳の時にフェルマーの最終定理に出会い数学の道へ進む。この定理を証明したことで1998年に数学界のノーベル賞といわれるフィールズ賞 特別賞を受賞した。

6.消費ではなく創造する科学を

中村

生物学の中で査読者が見つからないほど突出した仕事は出てきそうにありませんが、科学が過渡期にあることは私も感じます。

西川

これは、別に日本だけのことではなくて、経済循環の中で研究費を獲得しようとすると「君も消費者なんだから、せめて役に立つぐらいのことはせえよ。」という話になってしまうわけですよね。

中村

生物学だけでなく、科学全体がどの分野も消費的ですよね。本当の意味で創造的な仕事が出にくい状況になっている気がします。物理学を見てもハイゼンベルグやボーアのような大きな仕事が出たのは20世紀前半でしたね。さっきおっしゃったチューリングやシャノンもその頃ですね。

西川

シャノンはベル研究所で「シグナルは電線を通るとどうして減衰するのか」というわかりやすい問いがあり、それをきちんと掘り下げて抽象的に考えることができた。そういうテーマがいま21世紀の私たちに出せるかどうか。

中村

やっぱり問いをたてることが大事ですね。

西川

今私が読んでいる『ネアンデルタールマン(註15)』はスバンテ・ペーボが書いた彼の成功自伝ですがおもしろいですよ。彼自身はスウェーデン生まれで、大学生のときに東ドイツとエジプトのミイラからミトコンドリアDNAを解析して、その後に古代人のDNAを解析し続けてネアンデルタール人にまで至るのです。彼が初めて化石から核ゲノム解析に挑戦する時に、彼がいたライプツィヒのマックス・プランク進化人類学研究所でどういうことが行われたかのを見てみると、本当にいろんな人が出入りしていておもしろいのです。数学者、シークエンサーメーカーの開発者、霊長類の研究者。ネアンデルタールの核ゲノム解析のために様々な分野の人がわーっと集まる。そんな魅力的な研究テーマを見つけ、そこで人が育っていくという構造が必要でしょうね。それができた彼の研究所は本当に素晴らしいところなのです。そもそも、ドイツではナチス時代以降は人類学はタブーとされて1990年代までその分野の研究所は建てなかったのです。後になって進化遺伝学が専門のペーボさんに白羽の矢が当たり、彼が言語学、心理学、霊長類学、人類学など多様な分野から人を集めて研究所を作ったのです。これから21世紀の科学をリードするような研究を構築する上で一つのモデルケースになると思います。

今私が読んでいる『ネアンデルタールマン(註15)』はスバンテ・ペーボが書いた彼の成功自伝ですがおもしろいですよ。彼自身はスウェーデン生まれで、大学生のときに東ドイツとエジプトのミイラからミトコンドリアDNAを解析して、その後に古代人のDNAを解析し続けてネアンデルタール人にまで至るのです。彼が初めて化石から核ゲノム解析に挑戦する時に、彼がいたライプツィヒのマックス・プランク進化人類学研究所でどういうことが行われたかのを見てみると、本当にいろんな人が出入りしていておもしろいのです。数学者、シークエンサーメーカーの開発者、霊長類の研究者。ネアンデルタールの核ゲノム解析のために様々な分野の人がわーっと集まる。そんな魅力的な研究テーマを見つけ、そこで人が育っていくという構造が必要でしょうね。それができた彼の研究所は本当に素晴らしいところなのです。そもそも、ドイツではナチス時代以降は人類学はタブーとされて1990年代までその分野の研究所は建てなかったのです。後になって進化遺伝学が専門のペーボさんに白羽の矢が当たり、彼が言語学、心理学、霊長類学、人類学など多様な分野から人を集めて研究所を作ったのです。これから21世紀の科学をリードするような研究を構築する上で一つのモデルケースになると思います。

中村

現代人とネアンデルタールとの間で交雑があったことを示すわけですね。研究館は小さな組織ですからあらゆる分野の専門家を集めることはできませんが、外のさまざまな分野の人と上手に交流をして、メンバーがやりとりできるような状況を作る。今、具体的にできるのはそれですね。

西川

まず、問いをたてどれだけ違う分野の人々とそれを共有できるか。

中村

科学はよい問いをもった人が勝ちですから、そういう意味ではいつも答えを求めるだけではなく、問いを探している状況を作らなくては。新たな展開を考えるとつい慎重になってしまいますが、時には勇敢に次の段階へうつる身軽さも必要です。もちろん生命誌という知が基本ですけれど、私の中では自然に向き合うあらゆる知を誌という形で整理できるという考えが生まれていて、広がりも考えようと思っています。西川さんが生命誌研究館に新しい文化をもち込んでくださることはとてもよい刺激です。これからも語り合いを続けていきましょう。

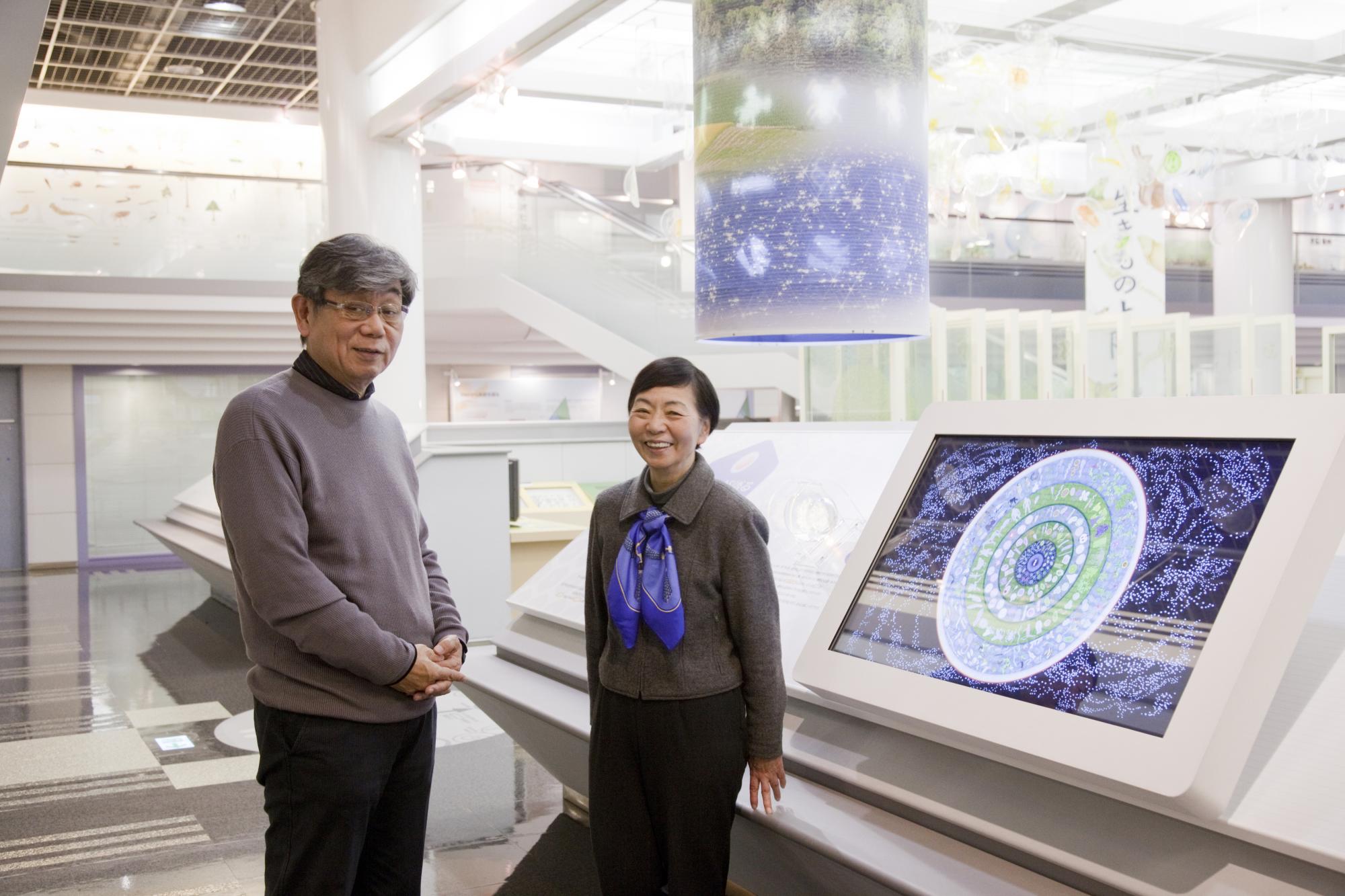

生命誌研究館展示「ゲノムが語る生命誌」の前で。

(註15) 『Neanderthal Man: In Search of Lost Genome』

Svante Pääbo 著。Basic books(2014年)。

写真:大西成明

対談を終えて

中村桂子

20年を一区切りとして、絵巻・マンダラで表現した歴史性・階層性などを具体的に解く知に進みたいと思っています。ゲノムの配列がたくさん解読されましたが、そこから物語りを紡ぎ出さなければ次へは進めません。顧問として熱心に進化を勉強し、問いを出してくださる西川さんの刺激を生かし、皆が大量のデータに触れられる状況を生かして“誌”を次へと展開する場を作ることが私の役目でしょうか。

西川伸一

実を言うと2003年朝日新聞新春特集で中村先生と対談した事がある。その時ゲノムも話題に上ったが、司会者の意向で当時関心が高まっていたヒトクローンなどの倫理問題も時間をかけて話をしたように覚えている。それに続いて今回は二回目の対談だ。当時から私自身は「科学には善悪はない」というテーゼについて考えて来た。そして今、この問題は二一世紀の科学の課題で、「科学」に「倫理性」を単純に足すこれまでの方法ではなく、「善悪を、科学的に科学に取り戻す」ことで解決するしかないと考えている。さてどんな対談になるやら。

西川伸一(にしかわ・しんいち)

1948年滋賀県生まれ。京都大学医学部卒業。医学博士。熊本大学医学部形態発生部門教授、京都大学医学研究科分子遺伝学部門教授、理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター 副センター長を経て、2013年よりNPO法人 オール・アバウト・サイエンス・ジャパン (AASJ) 代表理事、JT生命誌研究館顧問。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)

.jpg)

.jpg)