TALK

緯(よこいと)としての非線形科学

1.「コト」に着目する科学

中村

蔵本さんがお書きになった『新しい自然学—非線形科学の可能性』[註1]。私の大好きな本の一冊なのです。その中に、今の科学は「いびつ」だと書いていらっしゃる。分かるところはどんどん詳しく分からせていくけれど、分からないところはほとんど分からない。しかも、分からないところはごく身近なところだと。そして、こう続いています。「人がより良く生きられるよう科学的な知の不自然なあり方を是正し、その内容を豊かにしていくことは限りなく可能だと思う。(p.5)」と。わくわくします。

蔵本

楽観的でありたいと思いつつ書きました(笑)。

中村

それに挑戦しようとしてらっしゃるので、これはすごいぞと思うわけです。私もそれをやりたいのですが、限りなく可能だと言い切れるかというと(笑)。試みは一生懸命していますけれども。

これをお書きになった2000年頃から、世間ではソフトな科学がもてはやされていますが、蔵本さんはまずハードな学問に固執して、それをきちんと考え、深めていくことが大事だと考えていらっしゃいますね。

蔵本

そうです。物理学本来の硬さを生かすことで、かえって生命誌の後方支援もできるのではないかと思うのです。ベクトルの向きは同じです。

中村

ありがとうございます。是非、一緒に考え、応援して下さい。ところで、物理学と生物学は学問としてちょっと性質が違いますね。

蔵本

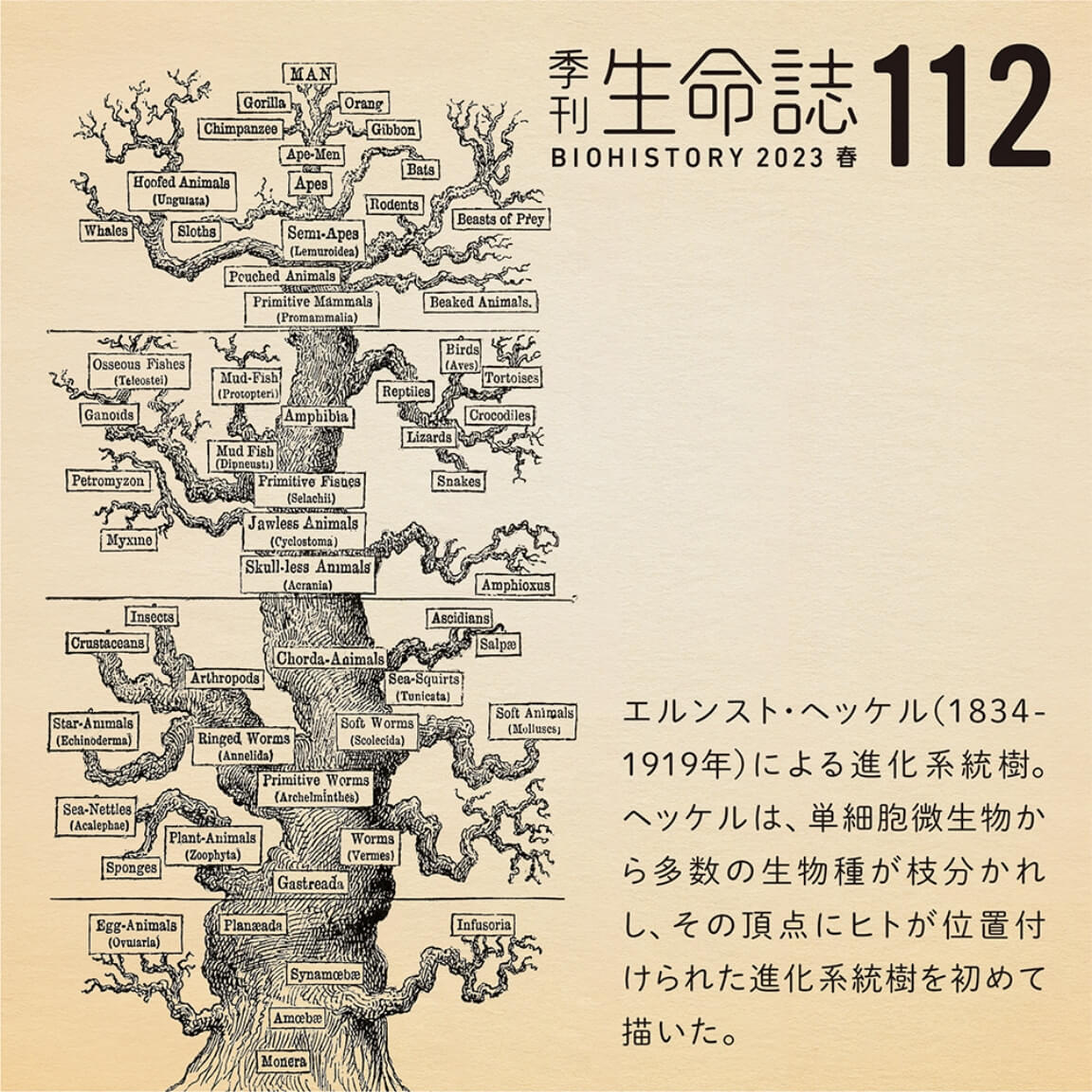

大いに違います。一足飛びに結び付けるのは無理です。なぜなら物理学はこれまでもっぱら死物ばかりを扱い、それに適したいろいろな方法を発展させてきましたから。アリストテレスから17世紀の近代科学革命まで2000年を要していますが、ニュートンから始まる近代物理学の歴史はせいぜい300年ほど。生きものにふさわしい概念や方法がすぐに出来上がるはずはありません。

中村

ただ、問いはあるわけですね。例えばシュレーディンガー[註2]は、非生物から論を興し『生命とは何か』を問うた。

蔵本

そうですね。生きたものへのあこがれは常にあったと思います。

中村

蔵本さんは物理学者として、「いつでも・どこでも」という、孤立分断的記述にこだわっていらっしゃいますね。でも生きものは、「いつ・どこで」が大切な要素なのです。

蔵本

何を孤立分断的に切り出すか、その「切り出し方」の問題をまず考える必要があると思います。「孤立分断」と言ったのは、近代物理学に対するステレオタイプな批判への一種の挑発でもあります。

中村

そこを教えて下さい。

蔵本

ざっぱくに言えば、自然を経(たて)に見るか、緯(よこ)に見るかということかと思います。モノ的な要素を基礎に据えて経(たて)軸に添って孤立分断を図るのではなく、横断的に孤立分断する方法もある。例えば周りの状況が変わると、安定していたものが突然不安定になることがよくありますね。こうした不安定化現象をカタストロフィとかバイファーケーションとか呼んでいますが、物理現象であろうと、社会現象であろうと、経済現象であろうと、そこには数理言語で記述できる普遍的な構造が潜んでいます。これを孤立分断的に取り出すことができます。

中村

つまり「モノ」に着目するのではなく、「コト」に着目するのですね。私が、生きものは「生命」のような名詞でなく、動詞で語ろうと思い続けていることと重なります。

蔵本

「コト」的な見方を私は「述語」的な見方とも呼んでいますから、動詞で語ることとも重なってきますね。「コト」としての普遍性を孤立分断的に引き出そうというわけですが、それは例えば、1本の樹に集まったたくさんのホタルがそろって明滅したり、たくさんの心筋細胞がそろって拍動したりする現象。これらは「モノ」としてはまったく違いますが、同期現象という「コト」としての共通性をもっていますね。最近話題になっているネットワーク構造の普遍性もそうです。ネットワークをその構成要素であるノード(交点)とリンク(線)に抽象化してしまえば、ノードやリンクが現実には何なのかに関係なく、多くのネットワークに潜んでいる構造にはある種の共通性が見えてくる。そういう意味の「コト」に注目した孤立分断化です。

中村

なるほど。ただ、生きものに目を向けると、「コト」に注目するとしても、孤立分断的な方法で生きものの普遍性が見出せるのだろうかという疑問があるのです。

蔵本

近代科学では、「コト」は軽視されてきたような気がするのです。非線形科学で扱うような雑然たる世界は、物理学で扱う領域じゃないとこれまで思われてきた。なぜかというと、「モノ」の方が安定していて、人間が自然をコントロールするという事を考えたとき、安定したものを相手にした方が扱い易いからかもしれません。でも、両方の視点が必要ですね。近代科学が「応用に過ぎない」と軽んじてきた分野を、身分的な上下のない同等なものとして復権させたいという思いが私にはあります。

中村

非線形科学は応用科学だと思われていたために、これまで基本的な理論を作ろうとしなかったわけですね。

蔵本

ニュートンやガリレオが活躍した古典物理学では、目に見える世界の普遍構造を探求していました。それが20世紀になってから、原子という概念が発見されて量子力学が発展しました。これこそが物理学の1番の根底にあるべきものだという見方になりましたから、目に見える非線形現象から遠ざかった。

中村

100年は長いようですが、学問の歴史を見れば割合短い間のことですね。

蔵本

そうです。物理学も含めて科学はこんなに短い間に爆発的に進歩してきたわけですから、少々「いびつ」になっても仕方がないのかなとも思います。

(註1) 『新しい自然学—非線形科学の可能性』

蔵本由紀著。岩波書店(2003年)、ちくま学芸文庫(2016年)。モノの分析を最重要と考える主語的記述の科学ではなく、異なるモノを横断する述語的記述を主軸に据えて自然を体系的に語ることの重要性を考察した書。

(註2) エルヴィン・シュレーディンガー

【Erwin Schrödinger】[1887−1961]

オーストリアの理論物理学者。原子などの量子状態を表すシュレーディンガー方程式などを提唱し、量子力学の発展に貢献した。『生命とは何か―物理的にみた生細胞』(岡小天・鎮目恭夫訳、岩波文庫、1944年)を著し、物理学者や化学者が生物学に参入するきっかけをつくった。

2.空白部分と多様性

蔵本

物理学は自然科学の基礎だと言われていますが、「基礎」の意味を単に「ミクロな基礎」というふうに私は狭く解釈したくありません。もちろん原子や原子核さらに素粒子は、極めて基本的な普遍構造ですが、私たちの足元にも普遍的な構造がいろいろあって、それらは自然を理解するための基礎をあたえる。例えば同期現象やネットワークなど、目に見えるレベルでも普遍的な構造がある。それを見つけることも、基礎を重んじる物理学の大切な役割だと思うのです。そして普遍性の高い法則ほど、より大きな空白部分をもっているのです。

中村

これまでの物理学は日常の大きさを見るのが苦手でしたから、その視点は大事ですね。その時の空白って何ですか。

これまでの物理学は日常の大きさを見るのが苦手でしたから、その視点は大事ですね。その時の空白って何ですか。

蔵本

つまり、データで埋めるべき空白をもっている。例えば、ニュートンの運動方程式[註3]で単にFと記述されている力が、重力なのか、原子間力なのか、方程式ではそれを限定していませんね。そういう限定されていない空白が大きければ大きいほど、普遍的な法則だと言えます。

それを1つ1つ具体的なデータで埋めていくことによって現実に近づき、多様性が現れてくるわけです。データで埋めるべき具体的な部分に注目するのではなく、むしろ大きな空白を持った普遍的な構造を見つけ出し、数理的に表現しようとする学問を物理学と呼んでいるのではないでしょうか。

中村

なるほど。物理学は科学の王様でしたから、誰しもが科学を進める時にその手法を見習ってきました。そこで生物学でも、生きものの基本構造となる細胞を見出し、情報を伝える基本分子のDNAを見出しました。その一方で、それだけで生きものの形やはたらきの多様さを説明できるのだろうかという疑問があるのです。

蔵本

物理学と言わず、科学とは一体何なのかと問うた時に、科学というのはやっぱり「いつでも・どこでも」ということがある。これは避けがたいと思います。多様なもの変転するものを知るためにこそ、それ自身は多様でもなく変化もしない構造や法則を見つけるという、パラドキシカルな知が科学だと思う。それは古代ギリシアからそうなので、例えばエンペドクレス[註4]は四大元素(火・空気・水・土)というエレメントとその間にはたらく愛と憎しみという2種類の普遍的な力を通じて、この世界の多様性や変転する現象を理解しようとしました。「いつでも・どこでも」ということから、科学は脱却できないと思うのです。

物理学と言わず、科学とは一体何なのかと問うた時に、科学というのはやっぱり「いつでも・どこでも」ということがある。これは避けがたいと思います。多様なもの変転するものを知るためにこそ、それ自身は多様でもなく変化もしない構造や法則を見つけるという、パラドキシカルな知が科学だと思う。それは古代ギリシアからそうなので、例えばエンペドクレス[註4]は四大元素(火・空気・水・土)というエレメントとその間にはたらく愛と憎しみという2種類の普遍的な力を通じて、この世界の多様性や変転する現象を理解しようとしました。「いつでも・どこでも」ということから、科学は脱却できないと思うのです。

中村

分子生物学の成功はそこにあります。ただ、私が生命誌を始めたのは、生きものは「いつ・どこで」を知る必要があると考えたからです。例えば、恐竜は6000万年より前に行かなければ語れない。ドブジャンスキー[註5]が、「進化を語らなければ、生きものは語れない」と言っていたように。

私が若かった頃は進化という言葉すら口にしてはいけない雰囲気がありました。研究を引退してからはいいんですけどね(笑)。生物学として進化を研究する方法がなかったからです。でも今は、ゲノムを用いて研究できます。この辺を見ていただきたいのです。

(註3) ニュートンの運動方程式

アイザック・ニュートン(1642−1727)によって定式化された、物体の運動を記述する以下の式。F=ma。Fは物体にかかる力、mは物体の質量、aは物体の加速度を表している。

(註4) エンペドクレス

【Empedocles】[BC490—430ごろ]

古代ギリシアの自然哲学者・医者・詩人・政治家。物質の根源は4つ(火、水、土、空気)からなり、それらを結合・分離する2つの力(愛、憎)があると考えた。この説は後にアリストテレス(BC 384−322)に引き継がれたが、同時代にデモクリトス(BC460−370ごろ)が原子論を唱えていた。

(註5) テオドシウス・ドブジャンスキー

【Theodosius Dobzhansky】[1900−1975]

ロシアの進化生物学者。実験室内だけで遺伝学を進めるのではなく、野外でショウジョウバエを観察し、地域内での変種が他地域のハエよりも遺伝的に似ていることを発見した。

3.切り口としてのゲノム

蔵本

我々が科学でやっているのは、自然のピースを集めることです。もちろん科学のピースだけで自然は分からなくて、科学の外側に広がるものを取り入れなければ自然は語れません。それ自身は科学とは言えないかもしれないけれど、科学は科学の外側にあるものを示唆したり、科学的な発見につながるよう促したりする力がある。そういう形で自然は理解されていくのだろうと思います。

けれどもそのとき、科学の本質を外しちゃいけない。それはポパー[註6]が言ったように、反証可能性を担保するということです。真実であるか間違っているかを判定できるような、そういう言明が科学には必要なのです。

中村

その通りですね。

蔵本

それを満たしつつ、なおかつ「いつでも・どこでも」じゃなくて、「ある時であり・ある場所である」というふうな、そういうものを科学の中に取り入れられるかどうかだと思うのです。

中村

そこで考えていただきたいのです。私は、生きものがもっているゲノムが、その切り口になると思うのです。普遍も多様も持っているのがゲノムです。ゲノムの実体はDNAであり分析可能。科学が担保しなければならない、反証可能性をもっている。しかも、そこには全体があり、38億年の歴史や階層性もある。自然を観る切り口として、こんなに面白いものはないと思います。生物学者だけでなく、科学者が自然を観る共通の切り口として考え、そこから新しい自然研究を展開して欲しいのです。

そこで考えていただきたいのです。私は、生きものがもっているゲノムが、その切り口になると思うのです。普遍も多様も持っているのがゲノムです。ゲノムの実体はDNAであり分析可能。科学が担保しなければならない、反証可能性をもっている。しかも、そこには全体があり、38億年の歴史や階層性もある。自然を観る切り口として、こんなに面白いものはないと思います。生物学者だけでなく、科学者が自然を観る共通の切り口として考え、そこから新しい自然研究を展開して欲しいのです。

蔵本

なるほど。ゲノムが生きものの基盤になっているように、原子は物質の基盤になっていますね。でも、原子は歴史性を含んでいないし、多様性もない。物理学が扱うものの中に、ゲノムのような普遍性と個別性・歴史性を兼ね備えた対象は無いと言えます。

中村

複製と進化を実現するはたらきをゲノムが持っていることが、生きものたらしめている大きな特徴の1つだと言えます。物理学からゲノムを考えていただけないかなと思っているのです。蔵本さんは複雑なもの、自己創発的なものに興味がおありになるわけで、ゲノムはそれら全てを持っています。その興味をゲノムに向けてくださったらとてもありがたい。

蔵本

大きな課題ですね。大き過ぎて、今はどう考えて良いか見当がつきません。大変な宿題をいただきました。

(註6) カール・ポパー

【Karl Popper】[1902−1994]

オーストリアの哲学者。いかなる実験や観測によっても、間違っていることを示すことが出来ない仮説は、反証不可能であり科学ではないとして、反証可能性を科学の必要条件であることを提唱した。

4.生きものにとっての情報

中村

もう一つ。同席している顧問の西川伸一さんがいつもおっしゃる、生きものにおける情報も大きな課題ですね。生命が生まれた38億年よりも前を考えると、もちろんゲノムはないし、情報もない。しかし、物理法則はあったわけですね。

西川

宇宙物理学でビッグバンが問題になっているように、38億年前に生きものがどう生まれたんだろう、そのとき情報がどう生れたんだろうということを考えなければならない。38億年前の地球上には物理法則しかなかった。従って、物理法則の中で情報が生まれるそのプロセスを考えることは、物理学者、情報科学者、生物学者に共通する課題だと言えます。

蔵本

物理学関連の分野では最近、人工細胞と呼ばれるものをさまざまなやり方で作ろうとしていますね。その時にDNAを人工細胞内に封入しますが、それは情報としてのDNAじゃなく、今の段階では物質としてのDNAです。将来的には情報発現するDNAを入れることによって、細胞が分裂していくところまでもって行ければ、生命誕生に関わることはある程度、分かってくるかもしれません。

中村

物理学では、最初に物質を扱って次にエネルギーを扱いました。そして生きものが生まれたときに、物質とエネルギーと情報が一体化したわけです。その3つを総合したものが生物であり、その学問があって良いはずですね。

西川

そのためには、物理学者のプリゴジン[註7]から始まる非線形科学が、生物学へと近づく経緯を整理することが必要だと思うのです。僕は最近、ディーコン[註8]の『Incomplete Nature』という本を訳したのですが、その中で彼は、プリゴジンらが扱ったダイナミクスをモルフォ・ダイナミクス、つまり形ができるダイナミクスと言った。その一方で、あたかも決められた目的に合わせて形ができるダイナミクスをテレオ・ダイナミクスと言った。それを僕らは学問として構築できると面白い。なぜならテレオ・ダイナミクスが生まれる過程に、情報が入ってくると思うんですね。

蔵本

テレオ・ダイナミクスというのは、進化プロセスを使ってものをデザインするという分野でよく使われていて、その考え方は複雑系や非線形科学の研究分野から出てきましたね。

西川

そうですね。ゲノムに何が書かれているか分からないという意味は、どういう基本法則でゲノムがはたらいているのかが分からないということ。人間が作った機械というのは、人間が作った基本法則を使って動いていますから、情報と機械の関わり方が分かる。ゲノムでもその関わり方を解くために、問題を整理していく必要があると思うのです。

そして、生命の基本法則を見つけるためには、38億年前に戻ることが必要だと思います。46億年前に地球が出来て、それから10億年ほど経って生命が生まれた。それを扱う生物学や物理学、そして情報科学が出来たら面白い。情報が生まれて、それまでと違う「コト」が始まるわけですね。けれどもそのとき、情報も物理法則の中から生まれるんですね。

蔵本

私は新学術領域のあるプロジェクトでアドバイザーをしているのですが、そういう点を物理学と生物学の研究者がざっくばらんに話し合う機会を持ったらどうですかと言っています。決して、研究会のような硬苦しい場ではなくて。

西川

情報理論の人と話をしてみると、彼らの中にある情報というのはシャノン[註9]が扱ったような情報ですね。つまり、初めから人間に関わる情報を前提として、最初から出し手がはっきりした情報を想定している。そうではなくて、生命が生まれた時にあったような、もっと原始的な情報を考えてはどうかと思うのです。

蔵本

情報の発生点に限れば、物理の言葉で語ることはできそうですね。

中村

情報の起源も含めて、あらゆるものの起源を問う時代になっているけれど難しい。宇宙は無から生まれたと言われますし、エネルギーはどう考えるのでしょう。生命も含めて、どうやってそれらが生まれたのかという問いは、子供も聞きたい話でしょ。それを尋ねられて、科学はそこを答えられないのですとは言いたくない(笑)。

蔵本

情報の発生や生命の誕生はおそらく理解可能になると思いますが、宇宙の起源は完全に数学の世界になるでしょうね。数学的な整合性を議論することでしか決着出来ない。なぜなら、それは日常的な感覚や理解を超えたものになりそうだからです。

情報の発生や生命の誕生はおそらく理解可能になると思いますが、宇宙の起源は完全に数学の世界になるでしょうね。数学的な整合性を議論することでしか決着出来ない。なぜなら、それは日常的な感覚や理解を超えたものになりそうだからです。

例えばバシュラール[註10]は、「直観がいかに誤謬に導くか」と述べていますが、科学は直観をどんどん捨て去って、前時代に確立した科学的な思考といかに決別するかを求められている。それによって、宇宙の起源も含めて自然の深さが分かってくると思うのです。

中村

ところで、散逸構造[註11]の中には情報はあるのですか。

蔵本

情報のあるなしという意味がわかりかねますが、散逸構造に情報は無いという言い方はできると思います。外からその構造を乱すような要因があったとして、それに対して頑健であるとか適応するとか、散逸構造を維持していくような機能が内在化していないという意味で。

中村

そういう機能を持ったら、それは生命ですよね。

蔵本

散逸構造がそこまで発展すると、それを散逸構造と言って良いかは分からないけれど、それは情報をもったと言って良いかもしれない。そうなるための物理的なメカニズムが分かれば、それは情報の発生とつながってくるんでしょうね。

中村

生命誕生というのは連続の中の非連続です。散逸構造ともつながっているんでしょうけれど、明らかに違うものがそこに創発した。そこまでの道のりには、蔵本さんが専門とされている非線形現象があるんでしょうね。

生命誕生というのは連続の中の非連続です。散逸構造ともつながっているんでしょうけれど、明らかに違うものがそこに創発した。そこまでの道のりには、蔵本さんが専門とされている非線形現象があるんでしょうね。

蔵本

それは間違いないと思います。

中村

ですから、非線形科学から生命を見て教えていただきたいのです。ゲノムという面白い切り口がそこに誕生したのですから。

蔵本

先ほども申し上げたように、特に若い人の間で生命誕生について忌憚ない議論をしてほしいですね。私が先ほど触れた新学術領域には、統計物理学者もいればロボット工学に詳しい人もいるし、化学者やソフトマターの物性を専門としている人もいる。私自身はもはや不可能だけど、若い人に頑張ってもらいたいですね。

中村

ぜひバトンを渡して下さい。物理学の方は直接、生きものは扱い難いでしょうけれど、そういう取り組みの中から生命誕生につながるようなことが見えてきて欲しいのです。

蔵本

そうですね。実は私たちの研究分野の中では、情報に関してここで問題にされているような問題意識は希薄なように思います。同期現象など実際の現象を扱う中で、後から「あ、これが情報なんだ」という気付きがあれば良いですね。例えば、情報を扱ったチューリング[註12]はある意味で工学的な発想をもっていて、機械を作ることで分かろうとした。複雑性の科学も作りながら考えることの重要さを教えてくれました。石黒章夫さん(東北大学)のように、粘菌の研究者として活躍している中垣俊之さん(北海道大学)と共同でロボットを作りながら、生きもののことを考えている研究者も実際にいます。

(註7) イリヤ・プリゴジン

【Ilya Prigogine】[1917−2003]

ベルギーの化学者・物理学者。物質やエネルギーが出入りする非平衡開放系の熱力学を研究した。非平衡状態における「散逸構造(註11を参照)理論」の構築によって、1977年ノーベル化学賞を受賞した。

(註8) テレンス・ディーコン

【Terrence Deacon】

米国の人類学者。特に脳の発生と進化に興味をもち、言語の起源との関わりについても考察している。邦訳された著作として『ヒトはいかにして人となったか―言語と脳の共進化』 (金子隆芳訳、新曜社、1999年)がある。

(註9) クロード・シャノン

【Claude Shannon】[1916−2001]

米国の電気工学者・数学者。情報について数量的に扱えるようにし、情報に関わる数学的理論をつくった。

(註10) ガストン・バシュラール

【Gaston Bachelard】[1884−1962]

フランスの哲学者・科学哲学者。新しい科学的知識を得るには、認識論的障害を乗り越えることが必要であり、前科学的な思考と断絶することが求められる「否定の哲学」を提唱した。

(註11) 散逸構造

エネルギーが熱として失われていく過程で、自己組織化のもとに発生する定常的な構造のこと。例えば、上下に温度差のある流体中に見られる規則的な対流構造がそれであり、細胞を始めとした生きものの構造も散逸構造とみなされている。

(註12) アラン・チューリング

【Alan Turing】[1912−1954]

イギリス出身の数学者・計算機科学者。コンピュータの理論的なモデルを提唱し、今日のコンピュータ技術の基礎をつくった。亡くなる数年前から生物に興味をもち、生物の形態形成に関わる論文を書いた。

5.日常と科学

蔵本

ホワイトヘッド[註13]は、科学それ自体は、バリュー・レス(価値がなく)、パーパス・レス(目的がなく)、センス・レス(感覚がない)という見方をしていますよね。けれども実際には、科学とそれらの関係はそれほど単純ではないと私は思います。

中村

どういうところで、それをお感じになりますか。

蔵本

ささいなことかもしれませんが、例えば物理学分野の論文を読んでも、時おり日常語が使われたり、直観に訴えるような表現もある。むしろ、その方が情報を伝えやすいこともあるのです。曖昧さは多少残っても、核心になる部分で人々の間で共通の理解が出来上がれば良いわけで、物理学も含めて科学の世界でも大いに日常語を使って良いと私は思います。反証可能性さえ保障されていれば、その方が議論する上ではるかに効率的な場合もありますからね。そういった意味で、科学は日常とつながっている。もっと一般的に言うと、事実記述に徹する科学が人々の内にさまざまな「思い」を喚起するということに私は注目します。だから科学はバリューもパーパスもセンスも生み出しうるものだと。

ハンソン[註14]やクーン[註15]も述べているように、時代が科学の性格をかなり規定し、科学者の関心の持ち方は時代の価値観と結び付いているということもあります。科学は決して中立的ではなく、価値観や目的意識や感情に強く働きかけるものではないでしょうか。

中村

私もまったく同じことを感じています。生命誌はまさにそれを求めての活動です。蔵本さんは、二元論に対しても疑問を呈していらっしゃいますね。

蔵本

物心二元論ですね。藤澤令夫[註16]先生もおっしゃっているように、日常でも科学の世界でも二元論的な見方が根深くあると思うのです。例えば脳科学者が、脳から心が生まれるという一元論的な言い方をしますけれども、それはそもそも二元論的な見方がベースにあるから一方を他方に吸収したくなるわけで、二元論から自由ならそういう発想は出てこないでしょう。

中村

デカルトが心を外してくれたので、人間を含む生きものを科学で考えられます。そうでなかったら、科学は進みようがなかった。ところで21世紀になって、全体を見ようという時になったわけですから、ここでさあどうしようと考えなければいけない。

蔵本

科学は現実の一側面しか見ていない。あるいは現実の描き方の一つです。もちろん心理学のような心の科学もありますが、反証可能性というような科学としての要件を満たそうとすると、心の科学は非常に限定されたものになってしまうのではないでしょうか。客観とか主観とかを問わずにあらゆる現象を同列に並べて、その中で誰にとっても共通の意味了解が可能な記述だけが科学を構成すると思うのです。

中村

それ以上のものではないと。

蔵本

モノとか心も人間の言葉が作り出した概念であって、そういうものが超越的に別物としてあるわけじゃないと思います。でもそれらの概念は、科学も含めて日常生活の意識の中に深く入り込んでいますね。その1つとして、物心二元論的な考え方は我々の意識に深く入り込んでいます。先ほども申し上げたように、科学も自然の一つの描き方ですから、他にもいろんな描き方があって良いし、それらを重ね合わせていけば良いと思うのです。中村先生もしばしば触れられる大森荘蔵[註17]の「重ね描き」という世界の見方は、二元論から自由であるからこそ出てくる見方だと思います。

中村

生物学にとって大事なところです。遺伝子やゲノムについては膨大なデータがあり、個別では面白い事実がたくさん見つかってきています。科学の言葉でそれを整理できないだろうかという願いを持ち、考え続けています。生きもののあり方やゲノムのはたらきを、蔵本さんがおっしゃる大きな普遍の構造でくくりたいと思って。

(註13) アルフレッド・ホワイトヘッド

【Alfred Whitehead】[1861−1947]

英国の数学者・哲学者。近代西欧で生まれた機械論的自然観の問題点を指摘し、有機体論的自然観を提唱するとともに、自然をモノではなく過程として捉える「プロセス哲学」を提唱した。イリヤ・プリゴジン(註7を参照)も彼の理論に影響を受けたとされる。

(註14) ノーウッド・ハンソン

【Norwood Hanson】[1924−1967]

米国の科学哲学者。観察は理論を前提としており、その影響を免れることはできないとする「理論負荷性」の概念を提唱し、新しい科学哲学の成立に先導的役割を果たした。

(註15) トーマス・クーン

【Thomas Kuhn】[1922—1996]

米国の科学史家。『科学革命の構造』(中山茂訳、みすず書房、1971年)の中で、科学の知見は徐々に積み上がっていくものではなく、断続的・革命的な変化があるとする「パラダイムシフト」の概念を提唱した。

(註16) 藤澤令夫

【ふじさわ・のりお】[1925−2004]

日本の哲学者・西洋古典学者。古代ギリシア哲学を専門とし、特に精確な原典解釈を通じてプラトン哲学の内実を明らかにした。加えて、「イデア論」の成立と発展についての新解釈を示し、独自のプラトン理解を提示した。

(註17) 大森荘蔵

【おおもり・しょうぞう】[1921—1997]

日本の哲学者。物心二元論に対する批判から、物と心の問題を解決する「重ね書き」の方法を提唱した。物理的なものと心的なものは個別に描写するしかなく、その二つの描写を重ね合わせたものが、人の「経験」の正確な描写であるとする考え方である。

6.科学は自然の事実記述、物語は心の事実記述

中村

『新しい自然学』の最後の章にこうあります。「一夜の眠りから覚めた私が昨日の私と同一であるといういかなる保証があるのか。これらは論理的に答えのない問いである。答えはおそらく、「物語る」という形によってしかあたえられない。その「語り」が人を深く納得させるなら、それこそが正しい答えである。そのような答えを見出すことを私は「適切な意味の形成」と呼ぶのである。(p.181-182)」と。特に「適切な意味の形成と呼ぶのである」というフレーズを興味深く読みました。

『新しい自然学』の最後の章にこうあります。「一夜の眠りから覚めた私が昨日の私と同一であるといういかなる保証があるのか。これらは論理的に答えのない問いである。答えはおそらく、「物語る」という形によってしかあたえられない。その「語り」が人を深く納得させるなら、それこそが正しい答えである。そのような答えを見出すことを私は「適切な意味の形成」と呼ぶのである。(p.181-182)」と。特に「適切な意味の形成と呼ぶのである」というフレーズを興味深く読みました。

蔵本

ありがとうございます。事実を述べることで答えられる事柄と、それが原理的にできない事柄があると思います。それでも問わずにいられないのが人間です。その時、どのように物語るかはとても重要なことです。われわれの心にうまくフィットして、いかになるほどと思えるかということです。例えば、死んだ後のことや生まれる前のことは、物語ることしかできませんね。今の日本の社会の中では、物語る機会が減ってしまいました。残念ながら、科学がそれを駆逐してしまったような気がするのです。

中村

生命誌の誌は、歴史物語という意味を持たせており、語ることを大切にしています。数式には乗らない事柄を扱おうと考えてのことです。物理学者が物語ることの大切さを述べて下さると心強いです。

蔵本

科学は自然の事実記述ですが、自分の心を表現しているという意味で、物語は心の事実記述だと思うのです。

中村

同感です。科学でも物語としての仮説を立てないことには、検証は成り立ちません。それを実証していくのが科学ですね。つまり、科学と仮説というのは裏表一体。そういう意味でも、物語が大事だとおっしゃるのはその通りだと思います。

蔵本

生命誌でも断片的な知識を集めて生きものの物語を語っていらっしゃるわけで、自然のピースをつなげて、最後は物語を作らないと自然は分かりませんね。

中村

そこでは、「モノ」ではなく「コト」に注目することが大切ですし、緯(よこ)につなげる非線形科学の力を貸していただきたいと最後にもう一度お願いです。

生命誌研究館の生命誌マンダラの前にて。

写真:大西成明

対談を終えて

中村桂子

物理学の厳格さの中で非線形に挑む蔵本由紀著『新しい自然学』には学問の面白さと難しさの魅力があり、大好きな本だ。そこで、非線形である生きものも考えて下さいとお願いしてきたが、今回はゆっくり時間をかけてのお願いとなった。ゲノム解析が進んでデータは蓄積し、興味深い現象も解明されつつあるけれど、生命とは何かという問いに向き合うのは難しい。お話をして、物理学者への期待は更に深まった。

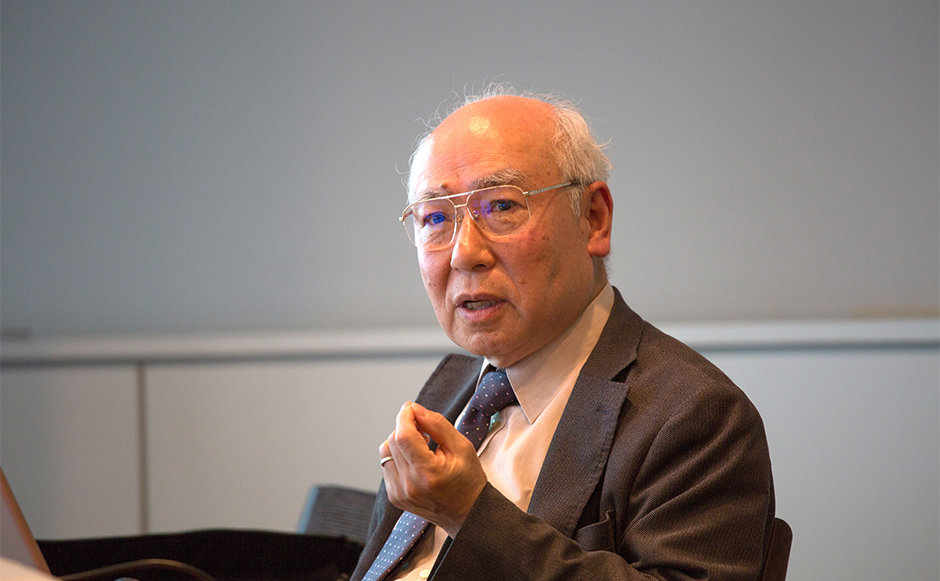

蔵本由紀

『物語と人間の科学』(河合隼雄著)から生命誌のことを知ったのが20年前。念願かなって中村先生との初対談に臨む。ところが先生の気迫に終始押されっぱなしの90分。だが私には大きな収穫があった。今まで信じていた逆説的テーゼ、即ち「いつでもどこでも同じ形で潜んでいる自然の構造を通じてこそ変転多様な世界のありさまがわかる」が、「ではゲノム(という自然の構造)はどうなの?」と問われてぐらつき始めたのだ。確かにゲノムはアトムに似てものすごくユニバーサルな実体だが同時にあの時とこの時、あの生き物とこの生き物とで異なる限りない多様性がそこには書き込まれている。ではこの事実を統合する新しい科学像は?と問われてすぐに答えられるはずもない。この重い問いに答を見つけていくこと、それが先生への恩返しにもなるのでは? 館内に漂ういのちの気配と館員のみなさんの温かい心遣いに包まれてリッチなひとときを過ごさせていただいた。

蔵本由紀(くらもと よしき)

1940年大阪市生まれ。京都大学大学院理学研究科博士課程修了。理学博士。京都大学基礎物理学研究所教授、同大学大学院理学研究科教授、国際高等研究所副所長などを歴任。京都大学名誉教授。「同期現象などをめぐる非線形科学の先駆的研究」の業績により2005年度朝日賞を受賞。著書に『新しい自然学—非線形科学の可能性』、『非線形科学』など。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)

.png)