RESEARCH

分子が関わりあう人工細胞から生命を考える

「生命」とは何か。これには、未だ答えはない。近年、生命の最小単位である細胞をつくる研究が盛んだが、膜複製系・情報複製系・それらに関わる触媒系の要素を独立につくる例が多い。私たちは全要素が関わり合いながら次世代へとつながる人工細胞の構築に挑んだ。

1.生命をつくるための前提(生命の定義)

「生命とは何か」。これまで、シュレディンガーなど多くの科学者が生命を定義しようと試みてきたが、未だに答えはない。生命を理解するには、生命らしいものをつくってみるのがよいと考える科学者もあり、生命の最小単位である細胞をつくる研究が始まっている。

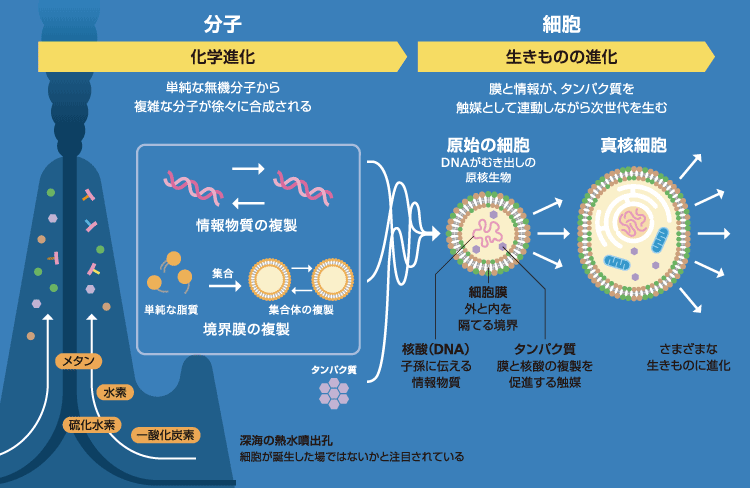

とはいえ、私たちの体をつくる細胞は複雑なしくみを獲得しており、これと同じものをつくるのは非常に難しい。そこで、できるだけ単純な細胞モデルを考える必要がある。J. W. Szostak (ハーバード大, 2009年ノーベル医学生理学賞受賞) らは2001年の論文で、初期生命を構成する重要な要素として以下の3つを挙げている。個性を子孫に伝える情報物質の複製系、自己と他を区別するための境界膜の生産系、そして最後に境界内部で情報物質の複製と境界膜の生産反応を促進させる触媒である。そして、太古の地球では情報物質と境界膜の複製系が統合されて原始細胞が誕生したというのである(図1)。

(図1) 単純な分子の組み合わせから、複雑な細胞ができるまでの道のり

生命誕生のようすを示す化石は今のところ発見されていない。そこで、生命を「つくって」理解する研究が2000年ころから盛んに行なわれている。今回の研究では、境界膜を単純な分子から合成し、情報物質と触媒とを連動させることで次世代を生む原始細胞モデルをつくった。

生命の誕生に関する論争は活発で様々な仮説が立てられている。その中で、膜の生産系に注目した有力な仮説リピッドワールド仮説(註)がある。菅原正研究室(現・神奈川大学理学部)では、この仮説を踏まえて、まず膜、次いで情報系という2つの複製系を独立につくり、それらを合わせて細胞をつくることを試みた。これまでの研究のほとんどが、なぜかSzostakの提唱する3要素を独立して扱っている。私たちは、3要素の関わり合いを見ることで、次世代へとつながる人工細胞への道をひらいた。

(註) リピッドワールド仮説

単純な脂質分子が水中で集合することで境界膜を作り、次第に複製能を獲得して情報の複製系を取り込み原始細胞が誕生した仮説のこと。

2.境界の生産系をつくる

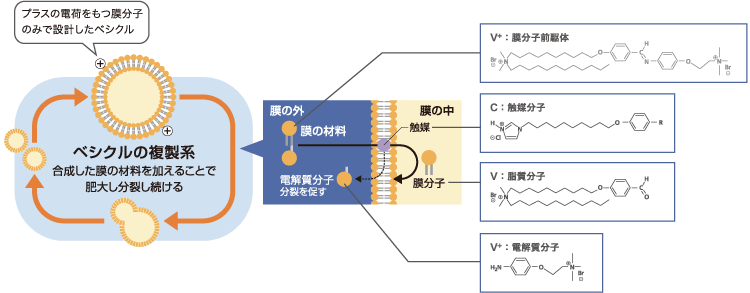

まず、2004年に発表した自己生産(註)するベシクルを見ていこう。この研究は、細胞とほぼ同じ大きさの人工的な小胞であるジャイアントベシクルを用いて行った。自己生産するベシクルは、水になじみやすい部分と水になじみにくい部分をあわせもつ両親媒性分子と触媒から構成されている。このベシクルに外部より、ベシクルの“えさ”となる膜の材料を添加する。このときの膜の材料は2つの親水性部分をもつ両親媒性分子であり、膜分子と電解質分子が結合したものだ。これがベシクルに取り込まれると、ベシクル膜内の触媒を通して速やかに加水分解を受けて、膜の材料は膜分子と電解質分子にわかれる。膜分子はベシクルに取り込まれて、ベシクルを構成する膜分子が増えるため、膜の一部が肥大し分裂する(図2)。

(図2) 自己生産するベシクルのしくみ

合成した膜の材料を加えると、ベシクル膜内の触媒を通して速やかに加水分解を受けて、膜の材料は膜分子と電解質分子にわかれる。膜分子はベシクルに取り込まれることで膜の一部が肥大し、分裂する。

細胞計測装置、フローサイトメーターを用いて、ベシクルの大きさとそこに含まれる触媒の量の関係を調べたところ、分裂後、大きさはほぼ変わらずに触媒量だけが減少していた。例えば、物理的な力が加わって分裂した場合、大きさは単純に半分になるわけで、分裂によって大きさが変わらない私たちの系では、多くのベシクルで自己生産が起こったと言ってよいだろう。

.png)

(註) 自己生産

分子集合体自らを構成している分子とは異なる分子を外部より取り込み、集合体がその内部でその異なる分子を自分と同一の分子に変換することで、集合体を構成する分子の数を増加させて、結果集合体が肥大し分裂する過程のこと。

3.情報の複製系をつくる

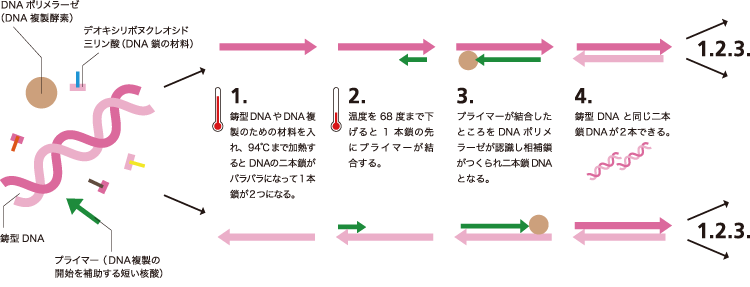

情報分子は、温度の変化によってDNA鎖をほどいて伸長し、2倍にするポリメラーゼ連鎖反応(PCR) の手法で複製させることにした。そして、ベシクル内部に、鋳型DNA鎖、DNAポリメラーゼ(複製酵素)、DNA複製の開始を補助するプライマー、DNA鎖の材料となるデオキシリボヌクレオシド三リン酸などを封入して温度を上げ下げすれば、膜とDNAの複製が同時に起こるのではないかと考えた。またDNAを安定に存在させるために、ベシクル内を生理食塩水ほどの塩濃度にした。ところが、ベシクルが高温と塩に弱く、分裂がうまく進まなかった。さらに、ここで用いたベシクルはプラスの電荷をもつため、DNAが膜に付着してしまうという問題も発生した。(図3)

(図3) DNAが増幅するしくみ(PCR)

4.境界と情報をつなぐ

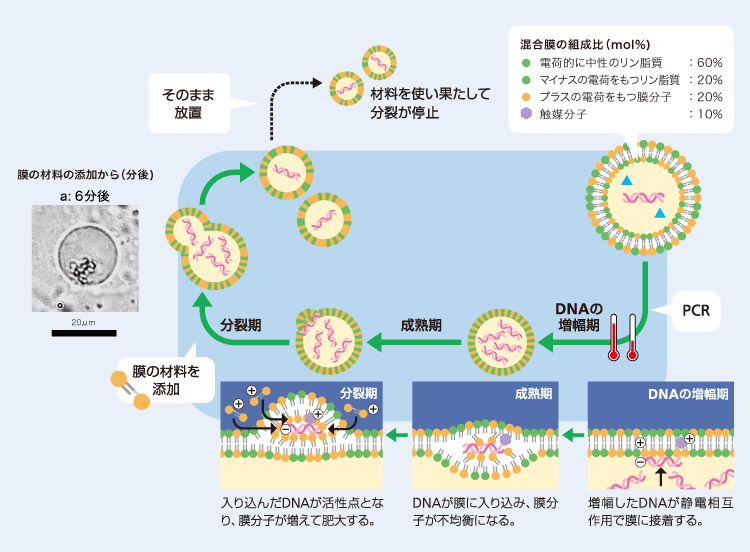

人工細胞を実現するための2つの複製系の統合は、単純な融合では実現しなかった。その解決に向けて、私たちはベシクル膜の組成を、先行研究で温度変化や塩に耐えるとわかっていたリン脂質を多く含む膜に変更した。リン脂質として、電気的に中性のものとマイナスの電荷をもつものの2種類を用意した。この時、マイナスの電荷をもつ脂質とプラスの電荷をもつ膜分子の組成比を等しくすることで、ベシクル膜をほぼ中性にするようにした。これにより、ベシクルの内膜に鋳型DNAが付着することなく、PCRによるDNAの増幅が可能になった。およそ10マイクロメートルのベシクル内部に、2,3本の鋳型DNAを封入すると、PCR後には200本ほどのDNAが複製される。DNAの増幅後、膜の材料を添加したところ、2,3回ほど分裂肥大するようすが観察された。また、興味深いことに、封入したDNA量が多いベシクルほど、自らの数を増やす速度が速いことが分かった。マイナスの電荷をもつ増幅したDNAがプラスの電荷をもつ膜分子に接着し、さらにプラスの電荷をもつ触媒分子を集めるのではないかと考えられる。これが、膜分子生産の活性点となり、膜の材料が外から積極的に取り込まれるのだろう。(図4)これは、大腸菌の分裂過程で、DNAと膜が結合して複製を開始する様子と似ており、非常に興味深い。

(図4) 分子が関わり合って新たな細胞ができる

混合膜でDNAの複製を行ったところ、封入されたDNA量が多いベシクルほど自己生産の速度が速かった。自己生産ベシクルの中でDNA を増やしてみるという試みから、予想外の興味深い現象を引き出すことができた。

5.次世代へと続く人工細胞を

単純な分子を組み合わせて、情報・境界・触媒が関わり合う人工細胞をつくることができたが、生命のもう一つの重要な要素であるダーウィン型進化(註)を起こすには、肥大分裂が何度も起こる必要がある。ここまでの方法には、内部に含まれるDNA増幅のための原料を使い果たしてしまうこと、膜分子の量が次第に増えていきベシクルの電荷がプラスに偏ることという欠点がある。これらの課題を解決するために、内部にDNA複製の材料を閉じ込めたリン脂質を融合させてみた。ベシクルの周りのpHを強めの酸性にし、環境を変える工夫をした結果、プラスの電荷をもつベシクルとマイナスの電荷をもつリン脂質ベシクルを効率良く融合させることがわかった。こうして、内部に原料を補給したベシクルでのDNA増幅が可能となり、その後の自己生産もできた。一連のサイクルを注意深く観察すると、そこにはベシクルのDNAの増幅、成熟期、膜の肥大分裂、材料の取り込みという4つの相がある。そして、膜の材料の添加、DNA増幅のための温度の上げ下げ、pH変化などの操作を行い、それらの操作に耐えたベシクルのみが先の相に進むことがわかった。このことは、生命の起源を考える際の非常に興味深い事項と対応している。温度の上げ下げは、生命起源の場として注目されている熱水噴出孔での海水の対流による温度変化を模している。また、pH変化は、大気中の二酸化炭素や二酸化硫黄などに常にさらされていた原始の海の環境と重なる。このような複数の環境が存在した太古の地球では、多様な細胞が生まれては死にを繰り返し、その中から現存生物の祖先細胞が選択され、今につながっているのだろう。(図5)

.png)

(図5) 何度も分裂する人工細胞の全体像

DNA複製の材料とリン脂質を補給する工夫をしたところ、何度も分裂する人工細胞ができた。ここから、原始細胞の誕生までにさまざな細胞が生まれては消えたことが想像できるだろう。

(註) ダーウィン型進化

単純な有機物から多様で複雑な有機物が偶然かつ連続的に生まれて多様となり、その中から分子自体の安定性や他の分子との相互作用による安定性などの選択が行われることで、より安定した分子や組み合わせが選択されること。

6.進化する人工細胞を目指して

私たちは自己生産をくり返す人工細胞をつくることはできたが、進化可能な人工細胞の実現までには、まだまだ課題が山積している。たとえば、情報分子の変化に伴うベシクルの変化、触媒分子量低下に伴う膜生産能低下の防止、環境に応じた自己保持能の獲得などがある。しかし、これらの課題を一つ一つ解決していけば、どのような環境においても半永久的に増殖しうる人工細胞の実現が近づいてくると考えている。

栗原顕輔(くりはら けんすけ)

2010年東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。博士(学術)。同研究科技術補佐員、東京大学複雑生命システム動態研究教育拠点特任研究員を経て、2014年より自然科学研究機構岡崎統合バイオサイエンスセンターおよび分子科学研究所特任准教授、東京大学複雑系生命システム研究センター学外連携研究者。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)

.jpg)

.jpg)