今号テーマ

地球というわたしたち

生命の性質は、地球という惑星の性質と深く関わっています。地球と生きものの関係を見れば、火山活動などの激しい動きが絶滅を招くこともある一方、生物は地球というシステムを上手に利用して続いてきたことがわかります。パースペクティブでは総合地球環境学研究所の陀安一郎先生が、元素の同位体から生命と地球の物質循環を語ります。紙工作「絶やすのはたやすい絶滅動物」はフクロオオカミ。肉食の有袋類という独特の見た目から、家畜に害をなすと恐れられ絶滅に追い込まれました。一方、催しの報告は、ペンギンのヒナの誕生を手助けするアドベンチャーワールドの人々の物語です。生きものは地球の一部でありながら、地球を大きく作り替えてきました。今のところ地球にしか存在しない生命としてどう生きるか、考え続けたいと思います。

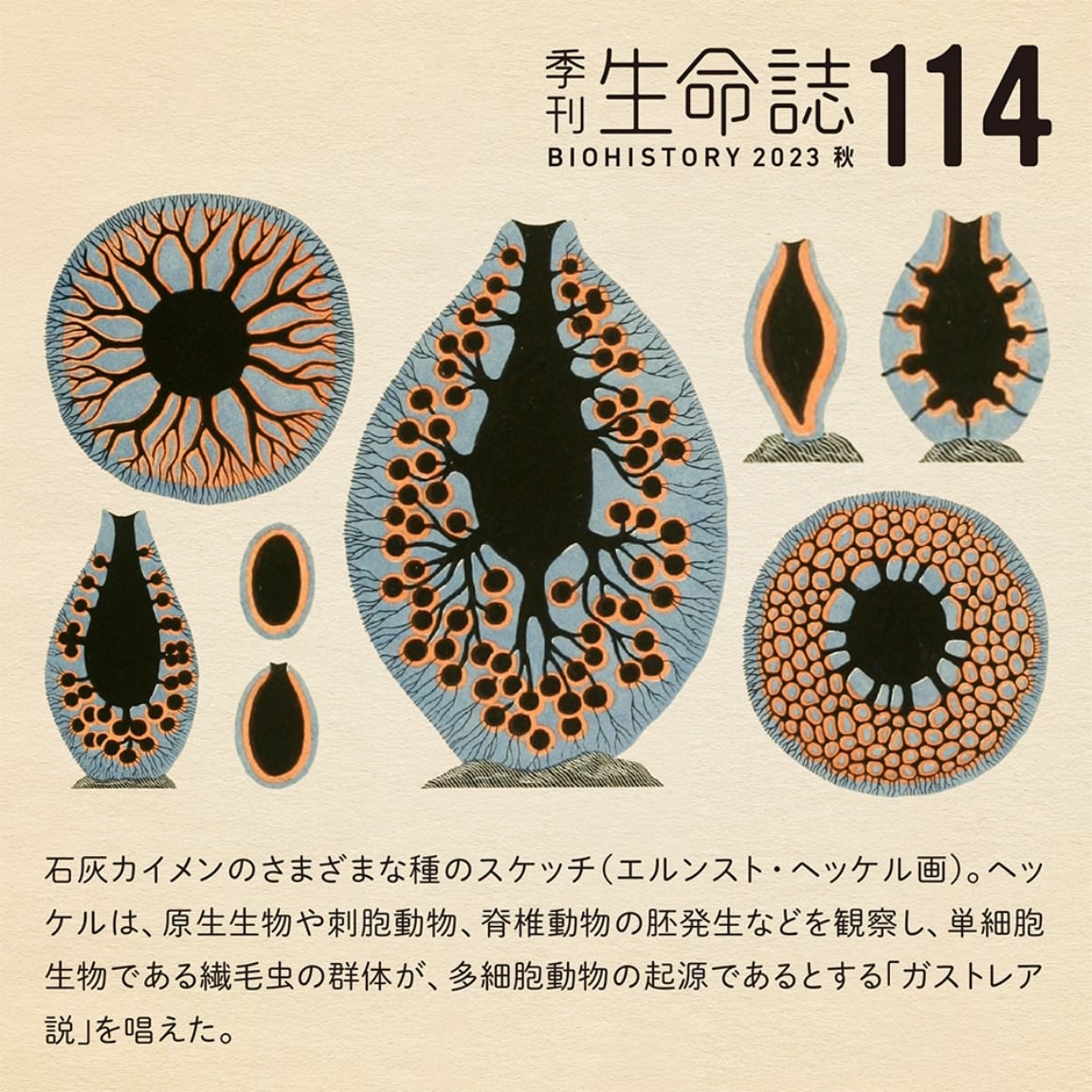

背景図:同位体地図(元素同位体比の地理的な分布。降水中の酸素同位体比の例を示す。)

Terzer et al. 2013 より改変 / modified after Terzer et al.Hydrol. Earth Syst. Sci.

PERSPECTIVE 地球というわたしたち <物質の循環と生きもの>

地球上の生きものは、一つの大気や海の中で続いてきました。火山活動がつくりだす鉱物や大気の成分は、生物に取り込まれ食物連鎖を通してヒトの体になります。地域から地域へ、無生物から生物へ、常に物質が循環しているのが地球であり、生きものは代謝することでその循環に参加しています。わたしたちは海や砂漠や火山とどのようにつながっているのでしょう。

原子の重さから

生きものの履歴を探る

地球の物質を構成する原子の中には、同じ元素でも原子一個あたりの重さが少しだけ異なる「同位体」という原子が存在します。物質に含まれる同位体の量には、その物質が成立した時代や場所の痕跡が残っていることがわかりました。痕跡をもつのは私たち生きものも同じです。同位体比から地球と生命の物質循環を探る研究を見てみましょう。

-

砂漠が

森を豊かにする砂漠が森を豊かにする

サハラ砂漠の砂嵐は大西洋を渡り、アマゾンの熱帯雨林のミネラル分になります。物質循環から見えてきた地球規模のやりとりです。

-

火山活動が

生きものを生かす火山活動が生きものを生かす

大気の成分の多くは、火山活動から供給されます。地球と生物の活動が一緒になって、私たちの生きられる環境ができるのです。

-

地球から生きものへの

物質の流れを見る地球から生きものへの物質の流れを見る

元素の同位体から、時代を超えて、大気、生物、地質を通した物質の流れを見ることができる。地球化学者たちの驚きの発見です。

-

深海の独自の

化学合成生態系深海の独自の化学合成生態系

深海のメタン湧水付近では、猛毒の硫化水素を利用している二枚貝がいます。彼らはどのように生態系を進化させてきたのでしょうか。

-

地質の多様性が

多種共存を促す地質の多様性が多種共存を促す

ボルネオ島のキナバルでは、たった一つの山に日本全体と同程度の種数の植物が生息しています。多種の共存の鍵は、地質と標高の組み合わせでした。

-

絶滅と進化の

両方を促す塩循環絶滅と進化の両方を促す塩循環

カンブリア紀の爆発的な生物進化の前には、既存の生物の絶滅がありました。絶滅と進化の両方に、ミネラルを与えて酸素を奪う、海の栄養循環が関わっていたようです。

フクロオオカミ

フクロオオカミは、タスマニアタイガーとも呼ばれますが、フクロで子育てする有袋類の仲間です。19世紀の初めタスマニア島への入植者に、羊を狙う害獣と駆除されて数を減らし、1936年9月7日に動物園で最後の一頭が息を引き取りました。研究から実際は、家族で小さな獲物を待ち伏せる生き方がわかってきました。

PAPER CRAFT

REPORT

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)

.jpg)

.jpg)