検索結果を表示しています。(824 件の記事が該当しました)

Art

自己認識のゆらぎ

鈴木淳子

東京生まれ。現代美術コンペティションでグランプリ受賞。ACC・ロックフェラー財団の給費研究員としてPSI美術館(ニューヨーク)で研修。isea97、MlTメディアラボ企画展に参加。東京、ニューヨークなどで、数多くの個展、レクチャーなど。

キーワード

Gallery

塩なし漬け物考―食べ物でつなぐ世界

石毛直道

1937年千葉県生まれ。京都大学文学部卒業。塩辛と魚醤の研究で農学博士号取得。現在、国立民族学博物館長。食文化研究の第一人者。『食卓の文化誌』(岩波書店)『文化麺類学ことはじめ』(講談社文庫) ほか著書多

Science Topics

匂い識別のメカニズム

吉原良浩 / 森 憲作

吉原良浩 / 大阪医科大学医化学助教授

森 憲作 / 理化学研究所ニューロン機能グループディレクター

TALK

恐竜とDNAと博物館

石井健一

1926年香川県生まれ。元神戸大学教授。現在、林原自然科学博物館準備室長。専門は古生物学・地質学で、とくに古生代のフズリナ化石研究の世界的権威。

SCIENTIST LIBRARY

タンパク質と私の研究遍歴

今堀和友

1920年大阪市生まれ。44年東京帝国大学理学部を卒業して理学部助手となる。50年東京大学教養学部助教授。61年同教授。68年より同大農学部教授。75年同大医学部教授。81年東京都老人総合研究所所長。86年三菱化成生命科学研究所所長。95年三菱化学生命科学研究所名誉所長。97年より同顧問。

キーワード

Special Story

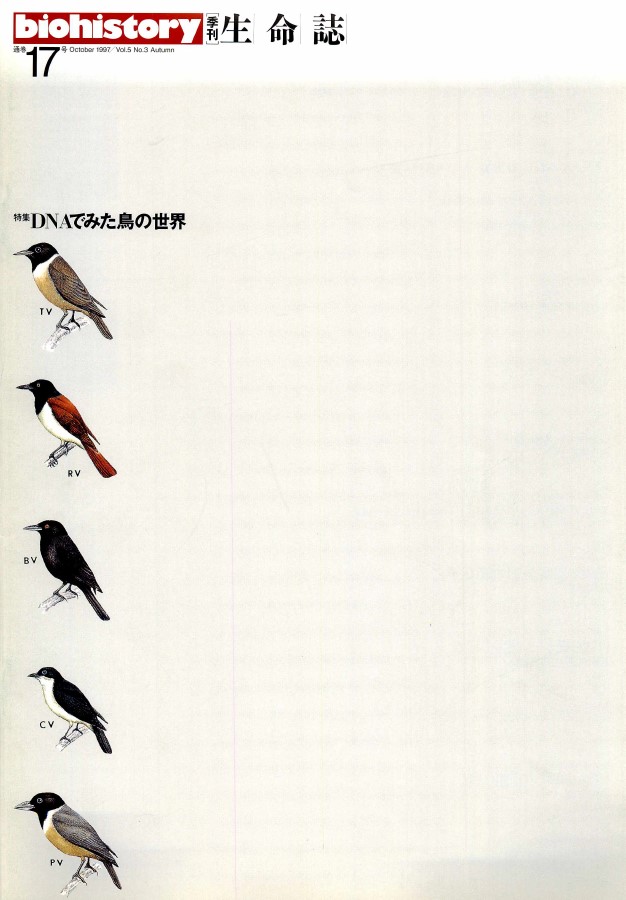

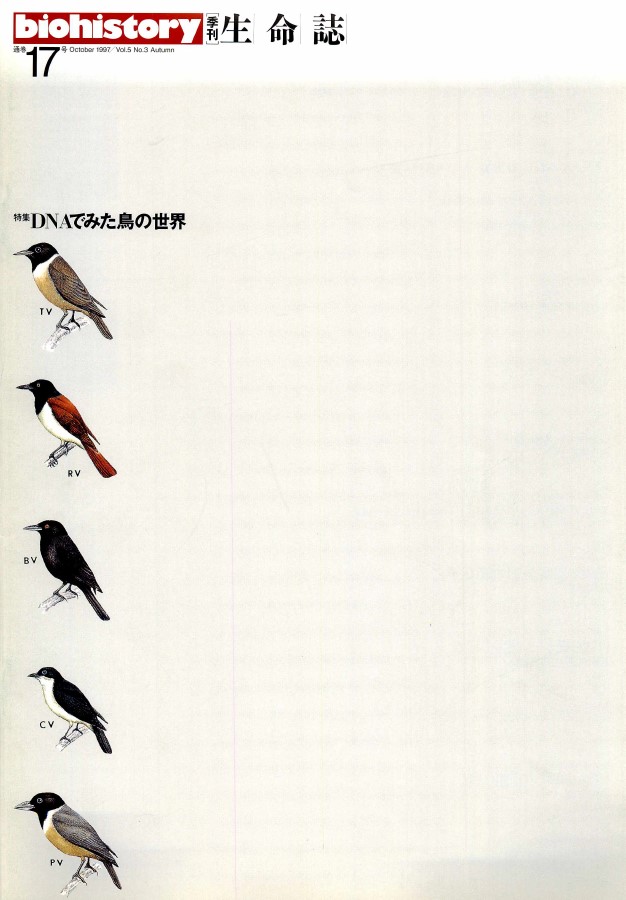

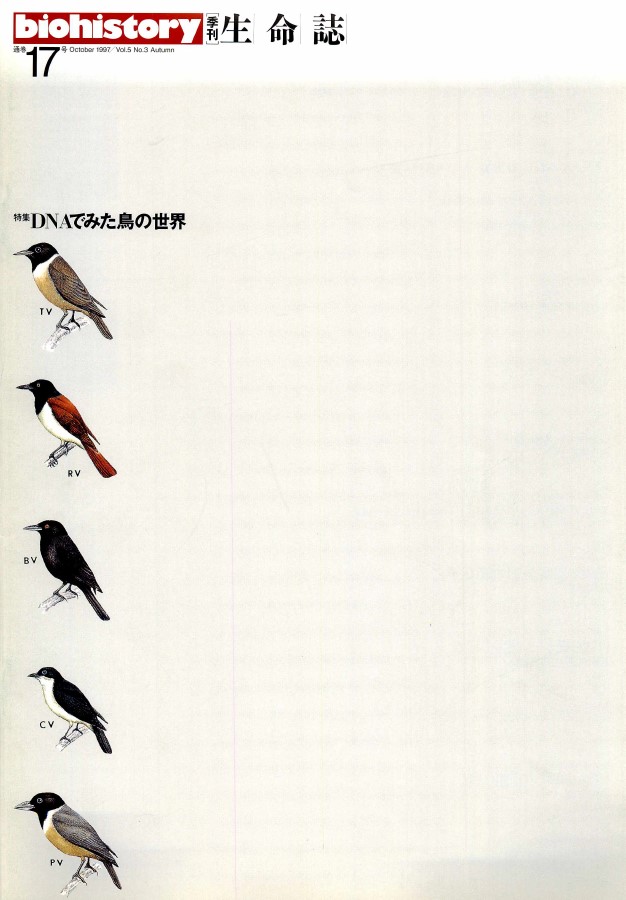

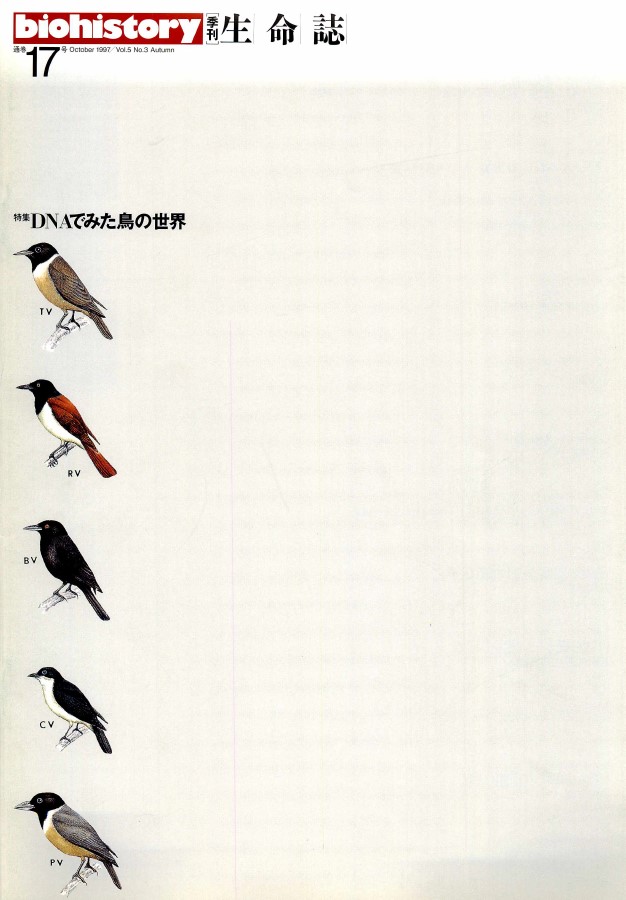

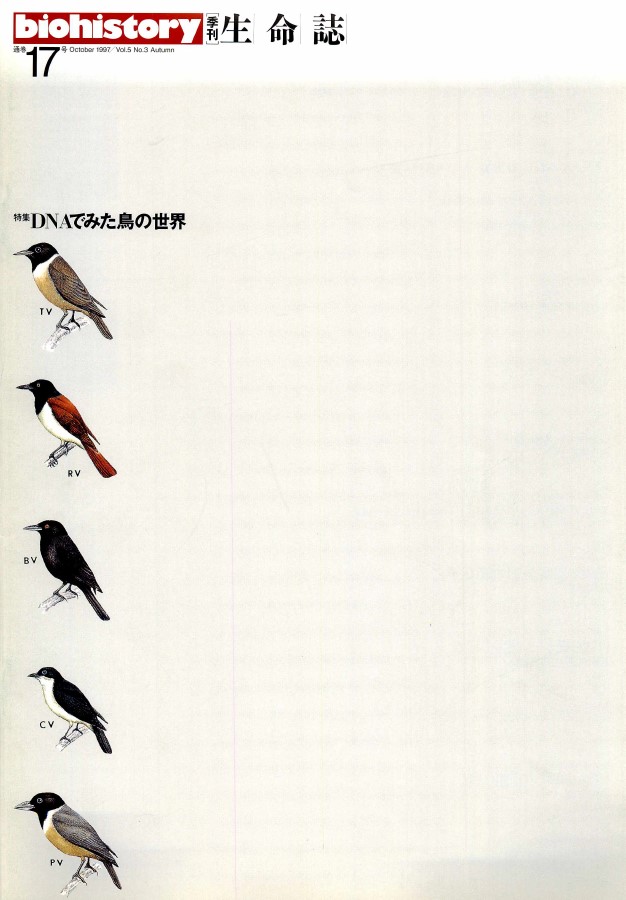

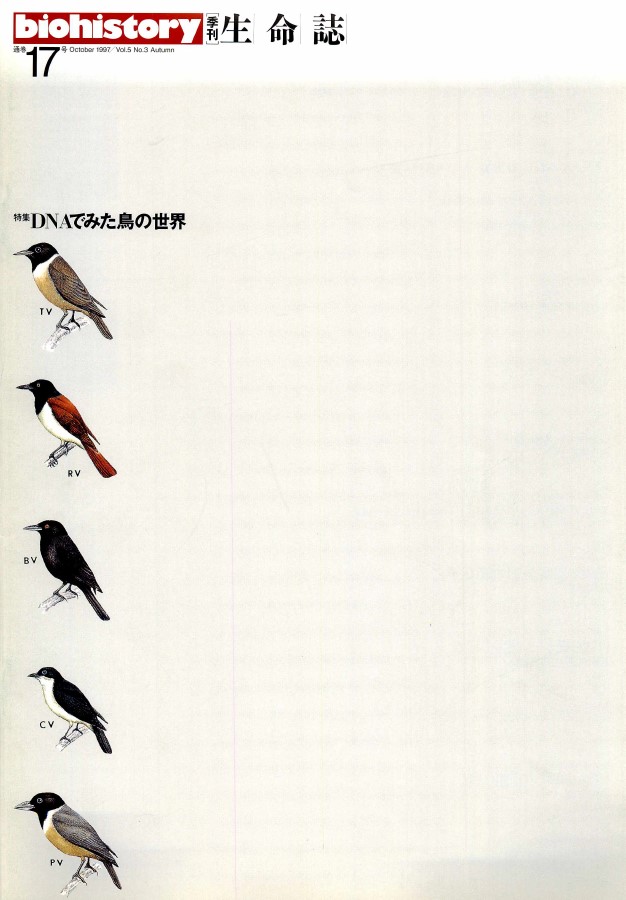

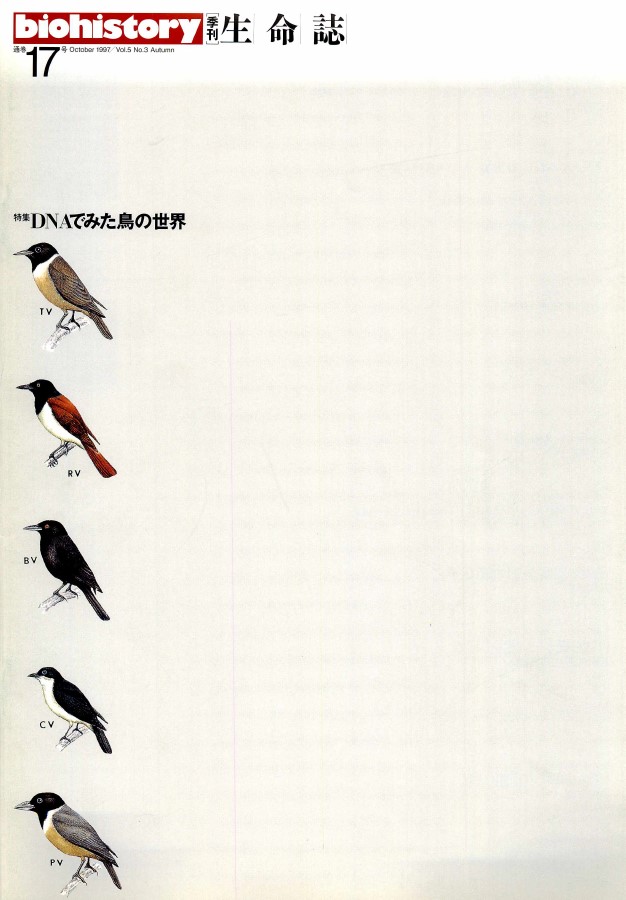

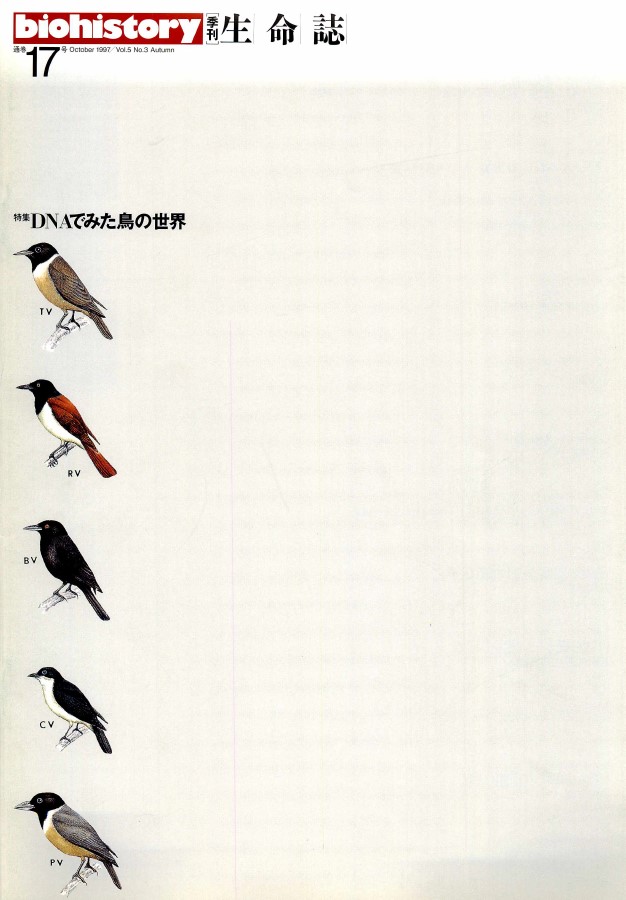

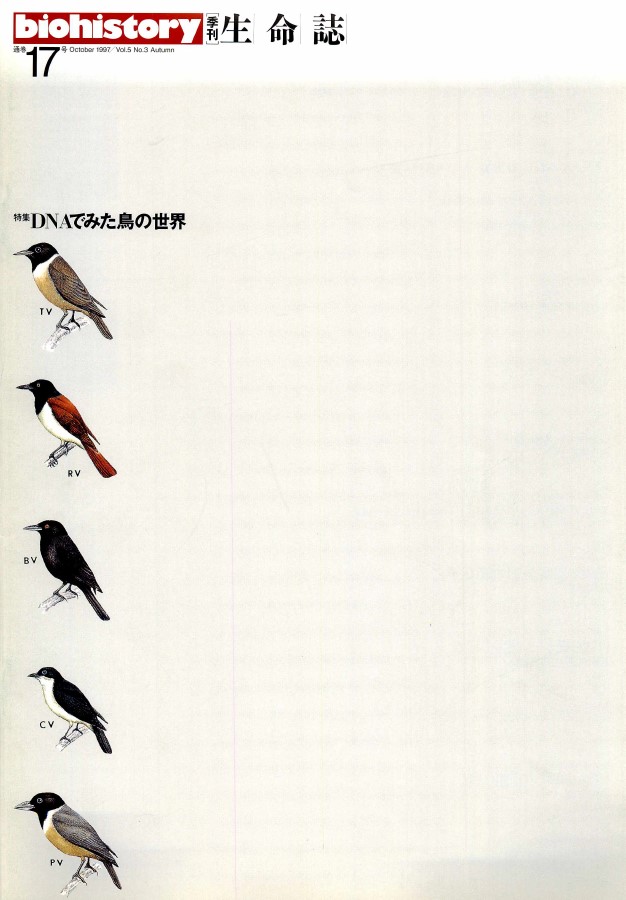

DNAでみた鳥の世界 — 分類から文化史まで

Charles G. Sibley

1917年米国カリフォルニア州生まれ。48年にカリフォルニア州立大学バークレー校で動物学の博士号を取得。カンザス大学、コーネル大学を経て、65年より、エール大学生物学部教授および同大学付属のPeabody自然史博物館の鳥類部門の学芸員(70~76年ディレクター)を勤める。86年退官、名誉教授となる。その後、サンフランシスコ州立大学を経て、現在ソノマ州立大学の客員教授。

Art

花の息吹を染める

中川善子

1945年滋賀県生まれ。京都市立芸術大学美術部修了。工芸作家。幼いころから薬草など植物に親しむ。70年から生の花びらで布を染め始める。80~83年、京都府主催工美展入選、染色作家展入選、入賞、工美展選抜展出品。90年より全国各地で花びら染め展を開催。

キーワード

Gallery

シーラカンスの夢

米良実紀子

1965年大阪府生まれ。京都精華大学洋画科卒業。中学校美術講師。生徒教材としてつくり始めた木彫パズルの魅力にとりつかれ,独自のデザインを始めた。95年と96年に個展《木のパズル展》を開催。

キーワード

-

2025年

地球というわたしたち

-

2024年

あなたがいて「わたし」がいる

-

2023年

生きものの時間2

-

2022年

生きものの時間

-

2021年

自然に開かれた窓を通して

-

2020年

生きもののつながりの中の人間

-

2019年

わたしの今いるところ、そしてこれから

-

2018年

容いれる・ゆるす

-

2017年

和なごむ・やわらぐ・あえる・のどまる

-

2016年

ゆらぐ

-

2015年

つむぐ

-

2014年

うつる

-

2013年

ひらく

-

2012年

変わる

-

2011年

遊ぶ

-

2010年

編む

-

2009年

めぐる

-

2008年

続く

-

2007年

生る

-

2006年

関わる

-

2005年

観る

-

2004年

「語る」 「語る科学」

-

2003年

「愛づる」 「時」

-

2002年

人間ってなに?

-

2001年

「生きものが作ってきた地球環境」ほか

-

2000年

「骨と形 — 骨ってこんなに変わるもの?」ほか

-

1999年

「化学物質でつながる昆虫社会」ほか

-

1998年

「刺胞動物を探る サンゴの一風変わった進化」ほか

-

1997年

「花が咲くということ」ほか

-

1996年

「ゲーリング博士が語る 目の進化の物語」ほか

-

1995年

「生き物が語る「生き物」の物語」ほか

-

1994年

「サイエンティフィック・イラストレーションの世界」ほか

-

1993年

「生き物さまざまな表現」ほか

季刊「生命誌」に掲載された記事のうち、

多様な分野の専門家との語り合い(TALK)研究者のインタビュー(Scientist Library)の記事が読めます。

さまざまな視点を重ねて記事を観ることで、生命誌の活動の広がりと、つながりがみえてきます。

-

![]()

動詞で考える生命誌

生命誌では生きものの本質を知る切り口となる動詞を探し、毎年活動のテーマとしてきました。これらの動詞を出発点として記事を巡る表現です。生命誌の活動の広がりと、独自の視点でのつながりが見えます。

- PC閲覧専用コンテンツです。

-

![]()

生命誌の世界観

科学、哲学、美術、文学など多様な分野の記事を「生命誌の世界観」の上に置き、統合する表現です。「生きている」をさまざまな視点から見つめてみませんか。

- PC閲覧専用コンテンツです。

-

![]()

生命研究のあゆみ

日本の生命研究の基礎をつくった研究者が自らの人生を語るインタビュー記事(Scientist Library)を総合する表現です。先生方の研究人生と、分子生物学誕生からの生命研究のあゆみを重ねた年表から記事が読めます。

- PC閲覧専用コンテンツです。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)