Art

花の息吹を染める

花の色は移りにけりないたづらに わが身よにふる ながめせしまに

絶世の美女、小野小町が自分の美貌の衰えをうつろいやすい花の色にたとえて詠んだ歌。昔からうつろいやすいものの代表として多くの歌に詠まれてきた花の色を、布にそのまま、そして永遠に移し取る―。

花を染め始めて、もう27年になる。それまで本草学の研究をしていた私にとって、染色の世界はまったく未知の分野であった。“花は染まらんよ”と言われていた当時、花の色素は退色しやすく、染色には不向きなものと決めつけられていた。美しい色に咲く花々からすれば、とても理不尽なことである。赤い花から赤い色は染まって当然と、一大発奮して以来、目にする花々を次々と集めては染め、染めては色の美しさに感動し、試行錯誤を繰り返した。今も新しい花を手にするたびにどんな色が生まれるのかと胸をときめかせる。

私が染色に使うのはそのほとんどが花本来の仕事―子孫を残すための仕事―を終えた花、あるいは出荷されないまま捨てられる花だ。花びらをよく揉み、等張液に浸しておくと、花自身のもつ浸透圧の力で色素が自然に出てきてくれる。これを発酵させ、煮て染液をとる。そこに絹布などを浸し、80℃以上に熱して染め上げる。さらに染めた布を灰汁、アルミ、鉄、銅などの金属塩類と反応させることにより、種々の色が生まれる。ここがいつも本当に不思議に思うところである。赤いバラの花から、赤色、黄色、金茶色、鼠色、紫色の花からは反対色の緑色が得られる。人は十人十色というが、花はまさに十花百色といえよう。

以前、染まり上がった絹布をコンピュータにかけ、様々なデータをとった。その折に、色相の数値が100を超えるものが数多くあって驚いた。布が発光しているというのである。花で染めた布は、紫外線の中で、蛍の光のような輝きを発し、生き物のように息づいていた。内心、これは花のみがもつ色素が、染められた布の中でなお生きているのかもしれない…と思った。高熱をくぐってもなお息づく生命の神秘さを手にするようで、なぜか涙が出て胸がふるえた。

私は花が咲くとき、どうしてあんなに様々な形をなし、どうしてあんなに美しい色なのか、不思議でたまらない。けれど時々、花の色や形や大きさは、自然の中で光や水や土を語ってくれているようで、一種の羅針盤のように感じている。

数えきれないほどの花の命を染めて、ほんの少しの“もの”を生み出している私にとって、塁茶羅(まんだら)はライフワークである。これは、私が宇宙という果てしない生命体のうちに、人として生きゆく中で思いやれる限りのものの苦しみや悲しみを描いたもの。つまり、私の心の詩歌でもあり、祈りでもある。

<向かいあう命>と<背きあう命>のそれぞれの「間(はざま)」をいつも感じながら、花々に対峙して作品を生み出してゆきたいものである

タペストリー「いのち」(ばら・牡丹などの花染)。「めぐりゆくいのちを深く 思うとき いとおしきこと限りなし」。

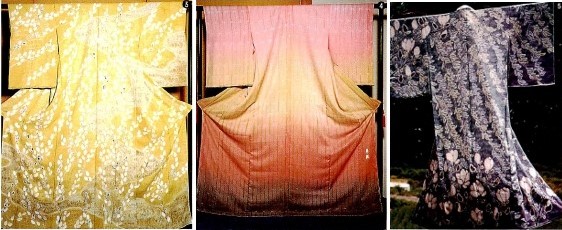

(左) 訪問着「いちめんのなのはな」(なの花染)。

(中央) 訪問着「花のワルツ」(ちゅうりっぷ花染)。

(右) 訪問着「東風」(さふらんの花染)。

蓮の花つみ。花つみの中でも格別の一刻。

中川善子(なかがわ・よしこ)

1945年滋賀県生まれ。京都市立芸術大学美術部修了。工芸作家。幼いころから薬草など植物に親しむ。70年から生の花びらで布を染め始める。80~83年、京都府主催工美展入選、染色作家展入選、入賞、工美展選抜展出品。90年より全国各地で花びら染め展を開催。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)

.jpg)

.jpg)