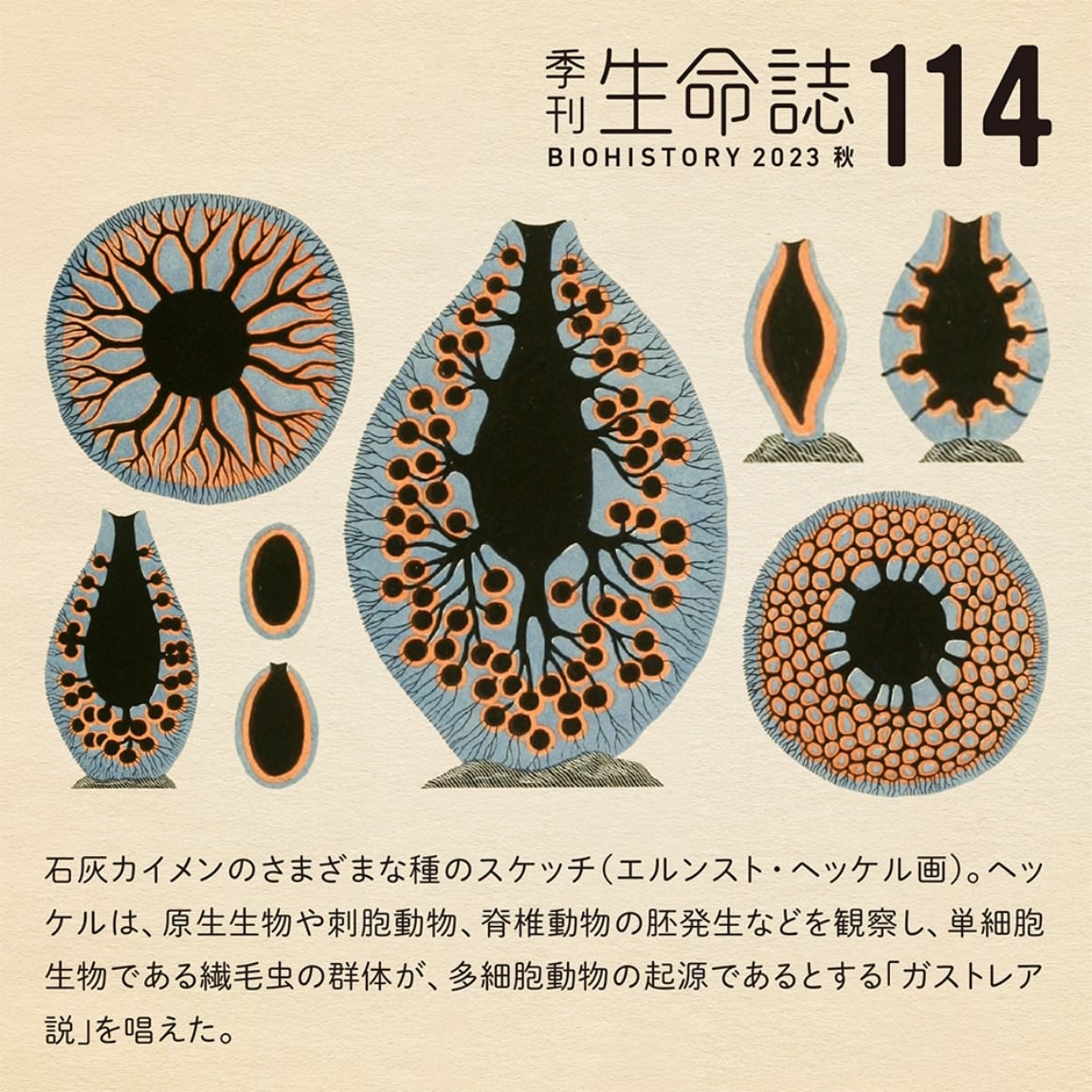

Special Story

生命をささえる運び屋分子

細胞の中は、わずか100万分の1ミリ(ナノメーター)の生体分子が動き回るダイナミックな小宇宙。

あるものは物資輸送のレールを作り、あるものは荷物運びのモーターとなり、あるものは細胞の形を自在に変えていく。

こんなに極微の世界まで、私たちは「見る」ことができるようになったのだ。

分子モーターが支える神経の活動

私たちが、日頃何気なく体を動かしているときでも、脳からの刺激は必ず神経を通って筋肉に伝わっている。精神的な活動でも同じこと。筋肉の代わりに、脳の中の神経同士で刺激は伝わっている。何かをしていれば必ずどこかで神経の刺激が行き来しているのである。

刺激を伝える神経の繊維(軸索という)は、細胞1個の大きさに比べれば非常に細くて長く、太さは数ミクロン(1ミクロン=1000分の1mm)なのに、長さは1m以上になることもある。その先端の部分にシナプスという特殊な構造があり、そこから神経伝達物質が放出されて刺激が伝わる。

神経細胞の軸索は、原理的には細胞の一部が飛び出したものとみることができるが、その中でたんぱく質を合成することができないので、シナプスの活動に必要な神経伝達物質や、それを蓄えておくための小胞(シナプス小胞)などの素材は、すべて根元の細胞で作って、軸索の中を運ばなくてはならない。使い終わった物質の多くも、根元まで戻して分解する。

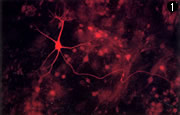

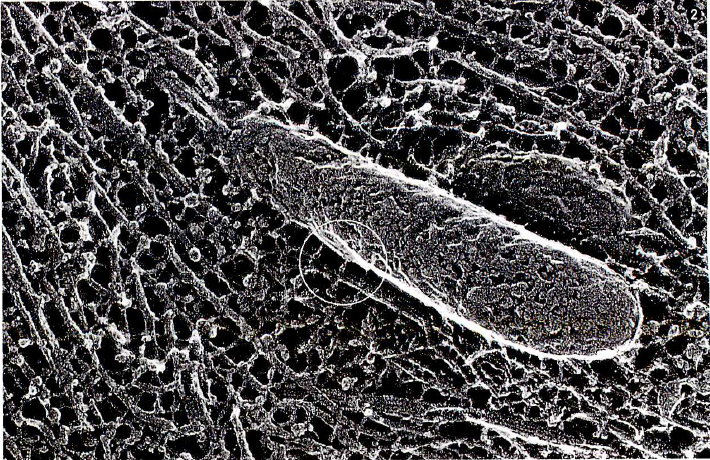

モーターが走る神経の軸索

右下に長く伸びるのが刺激を伝える軸索。その中をさまざまな物質がモーターたんぱく質によって運ばれている。その他の突起は刺激を受け取るための樹状突起である。

ミトコンドリアを運ぶ一本足のモーター

細胞の中でエネルギー生産工場としてはたらくミトコンドリアは、足が1本しかないモーター分子(丸印)によって運ばれる。ミトコンドリアは、太さ数百ナノメーターの大きさである。

軸索の中には、微小管という、ナノのスケールの細い骨格繊維が何本も走っている。さまざまな物質は、それに沿って、ときにはそのまま、ときには生体膜でできた小胞に組み込まれて運ばれるのだ。運ばれるスピードはいろいろで、例えば微小管の素材などは、ばらばらのまま比較的ゆっくりと送られ、膜でできた小胞(シナプス小胞のもとやミトコンドリアなどの膜小器官も含む)は、かなり速く運ばれることがわかっている。そのいずれの場合も、「分子モーター(motor=動かす人、物)」と呼ばれる特殊なたんぱく質が、たんぱく質分子や膜の小胞を支え、微小管の繊維をなんとレールとして使って運ぶのである。

モーターたんぱく質の分子は、いずれも全体が数十ナノメーターの小さなものである。もしモーター分子を人間の大きさにたとえるなら、1mの長さの軸索は10万km(地球2周半)になる。それだけの距離を、10tトラックほどの大きさの物体を抱え、数百mの太さの管の中に敷かれた幅数mのレールの上を、秒速100mほどでひたすら走ることになる。

しかも軸索の中の微小管の繊維は、細胞の根元から先端まではつながっておらず、150~500ミクロンの長さのものが互い違いにたくさん並んでいるだけなので、トラックを抱えたモーターは、数十kmごとに別のレールに乗り換えるという仕事までしていることになる。

私たちが活動し、神経細胞がはたらいている限り、数え切れない数のミクロのモーターが、毎日せっせと、たくさんの荷物を抱えて神経の繊維の中を行き来している。そのおかげで、私たちは生きているのだ。

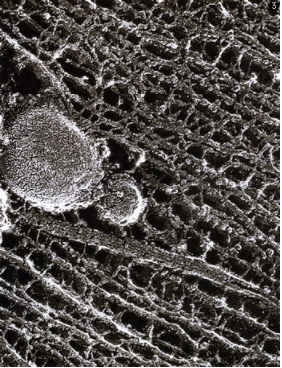

目で見えるようになったたんぱく質モーター分子

神経細胞の突起の中で、膜に囲まれた小胞を運ぶ二本足のたんぱく質分子モーター(キネシンと呼ばれる)。このモーターは全長約80ナノメーターで、自分自身の大きさの何倍もの荷物を運ぶ。レールにあたる太い繊維が微小管で、それ以外の細いものは細胞の形をつくるためのニューロフィラメントという微小繊維。急速凍結法による電子顕微鏡写真。

モーター分子がはたらくメカニズム

モーター分子がはたらいている現場は、私たちが独自に開発した急速凍結法という電子顕微鏡の技術を使えば実際に見ることができる。この方法は、細胞内の動的現象を瞬間的に凍らせ、たんぱく質などの生体分子を1個ずつ見えるようにできるという画期的なものである。

この方法で神経の繊維の断面を見ると、シナプス小胞のもととなる膜小胞や、それに比べると大きなミトコンドリアが微小管のレールの上に乗っており、その間をモーターたんぱく質が支えているのが、まるで手にとるように見える。しかも、よく見ると、これらの写真の場合、丸い小胞のモーターにはレールの上の足が2本あるのに、ミトコンドリアには、足が1本しかない。

二本足のモーターは、キネシンと呼ばれるものである。キネシンは、アミノ酸が約1000個つながった大きなたんぱく質(重鎖)が2本と、アミノ酸約500個がつながった小さなたんぱく質(軽鎖)2本が集まってできた複合分子であり、球状の部分を2つもつ。私たちは、キネシンの分子構造と、キネシンが重鎖の端にある球状の部分で微小管に接し、軽鎖のついた反対の端で膜小胞と結合しているという事実を明らかにした。

当初二本足のキネシンは、微小管の上で、2本足のうちどちらか一方で必ず微小管をつかまえ、もう一方の足の接する位置を変えながら動いていくのだと考えられていた。しかし、一本足のモーターが発見され、その動きは同じ理屈では説明できないことになった。

複数の一本足モーターが、微小管と運ばれる荷物を同時につなぎ、どれかが微小管から離れても、他のモーターが支えているという可能性が1つ。あるいは、個々のモーターが、微小管からほとんど離れず、一瞬のうちに接触位置を変えることで、単独で荷物を運んでいる可能性も考えられている。

どちらが正しいかは今調べているが、もし2つ目の可能性が正しいならば、生体分子の化学的・物理的反応の仕組みを、根本的に見直さなければならないだろう。

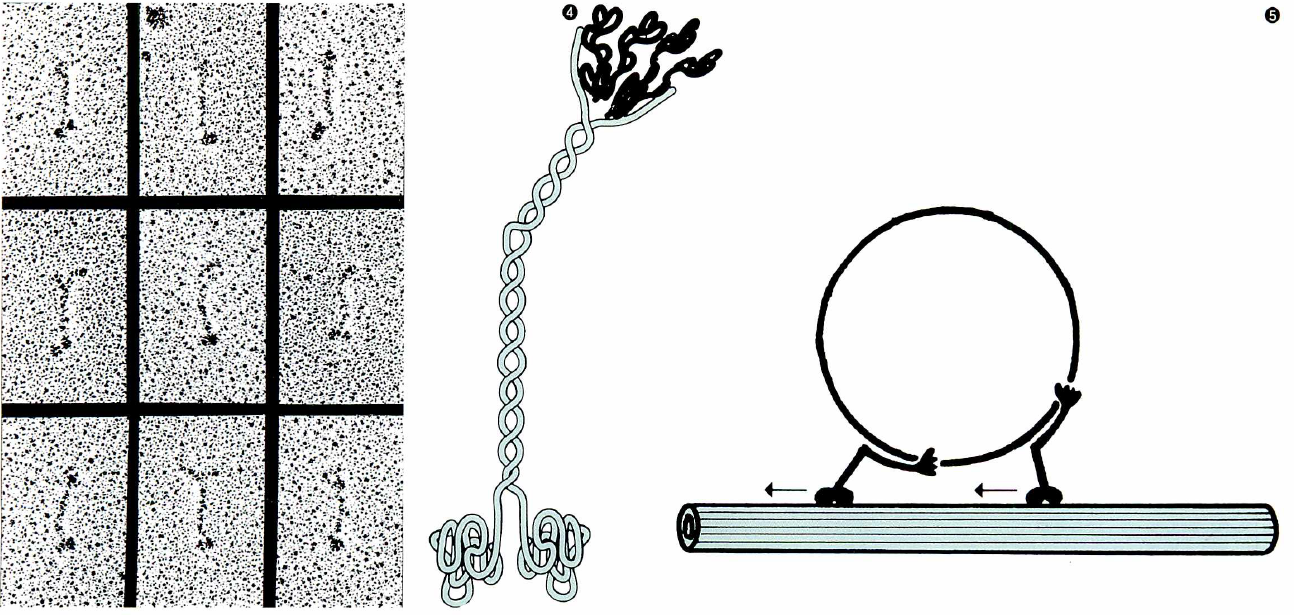

(左・中央) キネシンモーターの構造

二本足モーターをして最初に見つかったキネシンは、大きな長いたんぱく質分子2本と小さな分子2本からなる複合体である。全長約80ナノメーターで、一端にある2つの球状の足が微小管に接し、もう一方の端は扇型で膜小胞に結合する(模式図)。キネシンモーターの構造は、低角度回転蒸着法という方法で多数の写真を撮ることでわかってきた(写真)。

(右)キネシンモーターの動きのモデル

キネシンモーターは、丸い球状の部分で微小管のレールに接し、反対側の端で荷物となる小胞に結合している。球状の部分が、交互に動くことでレールの上をまるで歩くように移動すると考えられている。

モーターにはいろいろある

軸索の中では、いろいろなものが異なるスピードで、両方向に動いている。たとえば、細胞体から先端の方向へは、ミトコンドリアが毎秒0.5ミクロン、シナプス小胞のもととなる小胞が毎秒1.2ミクロンで動き、逆に先端からは細胞が取り込んだものや、不要になった物質を運ぶための膜小胞が動く、という具合だ。

私たちは、この精密な輸送機構には、荷物ごとに異なるモーターが必要なことを、電子顕微鏡の観察から予想し、新しいモーターを探すことにした。そして、はっきりと分子の構造・性質を知るには、遺伝子を調べるのが、もっとも良いと考えた。

すでにわかっていたキネシンの遺伝子配列をたよりに、キネシンと似た分子を探すという方法をとった。その結果、キネシンに似た分子が10種類も見つかったので、それらをKIF(kinesin superfamily proteins)と名づけた。遺伝子の配列からたんぱく質の構造を予想したところ、すべて異なる分子で、いずれも違った荷物を載せて運んでいると考えられた。

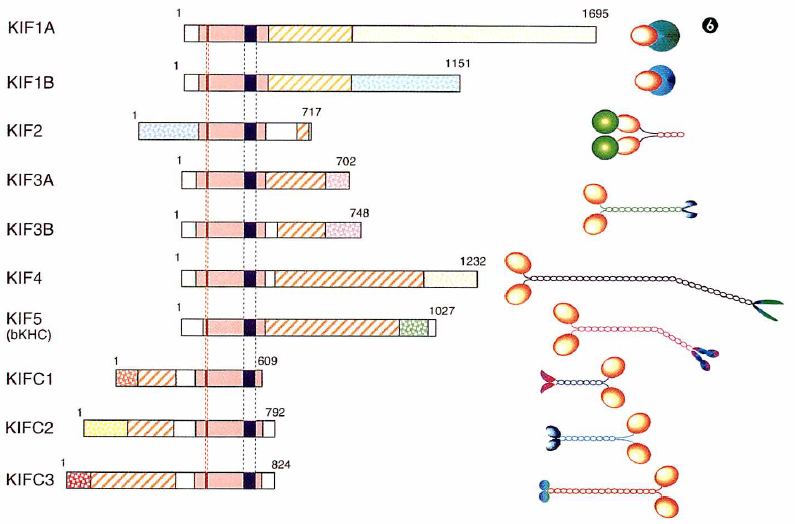

遺伝子解析でわかったモーター分子の多様性

いままでに少なくとも10種類のモーター分子が見つかっている。たんぱく質の模式図は、立体構造を無視して直線状に伸ばして見ている。数字はアミノ酸の番号。ピンクの部分全体がモーターのはたらきにもっとも重要な部分(赤=エネルギー源となるATPの結合部位、紫=微小管の結合部位)で、この部分のアミノ酸配列はそのモーターでも30~50%同じであるが、それ以外の部分はお互いにまったく異なる。

上の図は、遺伝子の配列から予想されるモーターの立体構造。そら豆状の白い部分で微小管に接する。KIF1Aと1Bは一本足のモーターで、他は二本足モーターである。KIF3Aと3Bは一緒になって1つのモーターを作る。また微小管に接する部分がたんぱく質分子の左端にあるもの(KIF1A、1Bなど)と右端にあるもの(KIFC1~3)がある。

その中の2つについては、試験管の中で精製したたんぱく質と運ぶ荷物との結合を調べる実験から、KIF1Bというモーターがミトコンドリアを運び、KIF1Aがシナプス小胞の前駆体を運ぶことがわかっている。この2つはいずれも一本足のモーターで、それぞれ特定のものしか運べないこともはっきりした。

他のモーター分子の解析もかなり進んでいるが、詳しく解析したKIF1Aと1Bの結果だけをみても、おそらく運ぶ荷物ごとに別々のモーターがあると考えてよかろう。他のモータについても、アミノ酸の配列、分子の構造、動く速度と方向がわかり、しかも、大部分が膜でできた小胞を運ぶモーターであることがわかった。微小管に接するモーターの位置などから、いくつかのタイプに分けられることまでわかっている。

これらの1つ1つが何を運んでいるかを決めていくのが、じつに楽しみだ。また、それぞれのモーターたんぱく質がどうやって異なる荷物を識別して運ぶのか、足の数や形が違うモーターが、それぞれどのようにして力を発揮するのかなど、多くの疑問も残っている。

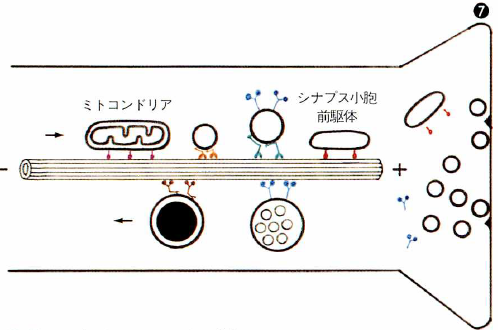

明らかになったモーターとその荷物

軸索の中では、先端に向かって、シナプス小胞のもととなる小胞(モーターはKIF1A)、ミトコンドリア(KIF1B)、シナプス膜をつくるための小胞および軸索の膜をつくるための小胞(モーターはKIF3Aと3Bの複合体か、KIF5のどちらか)などが動く。

先端から逆向きには、ダイニンという、キネシンとは別の種類のモーター(青色)やさらに未知のモーター(茶色)が、物質分解用のリソソームのもととなる小胞や、エンドソームという細胞外から取り込んだ物質を入れた小胞を運んでいると考えられている。これらの逆行性モーターは、順行性のモーターによって膜小胞と一緒に先端まで運ばれる。

(写真・図1~7=廣川信隆)

解剖学の分野では、構造を重視する。私たちも、やはり構造から出発したが、研究を進めるうちに、分子の動的な振る舞いや機能の研究にたどり着いた。そして今では、遺伝子を基本にして、分子としての構造・機能を知ったうえで、もう一度細胞・個体の形づくりという問題に戻ってきている。つまり今や、遺伝子-たんぱく質分子-細胞-組織-個体を一連ものとしてとらえること、また、構造・物質・機能をも一連のものとして総合的にとらえることが可能になったのである。

私は、つねに神経に興味をもって研究してきた。しかし、もっとも本質的なところでは、細胞生物学者だと思っている。神経の軸索の研究をすることで、ミトコンドリアというあらゆる細胞に存在するものを運ぶモーターを見つけることができた。神経を細胞という切り口でとらえることで、細胞に普遍的はメカニズムの解明ができると同時に、神経という生物学に残された最後のフロンティアの開拓にもつながると信じている。

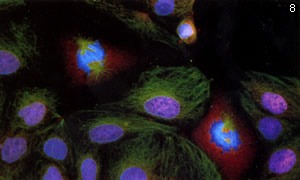

染色体もモーターによって運ばれている

神経以外の細胞にも、微小管のレールはある。分裂していないときには細胞全体に広がっていて(緑色に染まったところ)、その上を、ミトコンドリアなどさまざまな荷物が運ばれていると考えられている。分裂中には細胞の中心部で染色体を運ぶが、このときのモーターは、軸索内ではたらくものとは別のものであることがわかっている。(繊維芽細胞を染色。青=DNA。緑=微小管。写真=Nancy Kedersha)

廣川信隆(ひろかわ・のぶたか)

1946年横須賀市生まれ。東京大学医学部卒業後、解剖学の中井準之助教授のもとで神経細胞の研究を始める。同学部助手を経て、79年から米国カリフォルニア大学およびワシントン大学に留学。81年ワシントン大学助教授、83年同準教授。83年より現職。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)

.jpg)

.jpg)