Special Story

ゲーリング博士が語る 目の進化の物語

生物は太陽の光に晒されて進化してきた。太陽は生物にとってエネルギー源としてはもちろんのこと、その光は春夏秋冬や昼夜を知り、また生命保持や快適な生活を営むための光信号として重要である。そのため、植物、動物、微生物にかかわらず、ほとんどの生物は光信号を受容するシステムをもっている。環境の光条件と生物のもつ光受容機構との関係は、われわれヒトともっとも関係の深い脊椎動物(魚類、両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類の仲間)の視覚を例にとると理解しやすい。

脊椎動物は光を受容する器官、眼をもち、そのもっとも奥まったところに、特別な細胞、視細胞をもっている。視細胞は、薄暗がりでも明暗を感知(薄明視)できる感度の高いものと、比較的明るいところで明るさと色の双方を感知(昼間視)するものとの2種類ある。光や色を感じるのは、それぞれの視細胞にある視物質と呼ばれるたんぱく質で、対応した遺伝子によってつくられる。色を感じる視物質は、青、紫、赤、緑の4種類あり、色は感じないが、薄明かりに感じる視物質はロドプシンと呼ばれる。

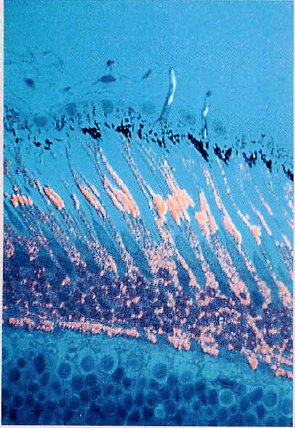

網膜の中の視細胞。薄明視にはたらく細胞が赤く染まっている。

(写真=名古屋大学医学部・臼倉治郎)

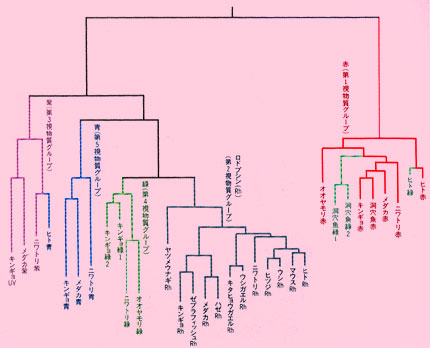

脊椎動物の視物質については、これまでに約30種類が調べられている。キンギョ(魚類)やニワトリ(鳥類)は5つの視物質をすべてもっているが、ヒトは紫や青系の視物質を1つしかもたない。視物質で見るかぎり、キンギョやニワトリのほうが豊かな光の世界をもっていることになる。また、色を感じる視物質は、明るさだけを感じるロドプシン系から分かれてきた、と考えられがちであるが、視物質のアミノ酸配列を比べた系統樹を描くと、脊椎動物は早い段階から色の世界をもっていたことがわかる。

脊椎動物の祖先が登場したのは、約5億年前のカンブリア紀。進化の歴史の中で、視物質をつくる遺伝子は多様化した。まず、長波長光の赤に感受性の高い遺伝子が分岐し、ついで短波長の紫遺伝子が分かれ、青、そして緑と分岐し、最後に弱い光を感じるロドプシンの遺伝子が分岐した。しかし、この5種類の視物質は、ヤツメウナギなどかなり原始的な脊椎動物が現れる前後にはすでに多様化を終えていた。哺乳類が現れたのは2億5000万年ほど前のことだが、やがて緑と紫の視物質を失い2色性になっていく。6500万年前に恐竜が現れるまで、哺乳類は小型で夜行性だったので、関係する遺伝子をなくしたと考えられる。

ニホンザルやゴリラなどの類人猿そしてヒトは、赤・青・緑の3色性の視覚をもっている。それは、ヒトの系統に続くサルの仲間が、いったん失った緑の遺伝子を再び獲得したからである。夜行性の原始的なサルの仲間は、1色性ないし2色性だが、マーモセットやクモザルの仲間になると雌だけ3色性をもつものがいる。おそらくこのあたりがヒトの色覚の3色性の起源なのだろう。分子系統樹で見ると、ヒトの緑の視物質は約4000万年前頃に、赤の視物質から分岐している。つまり同じ緑を感じる視物質でも、キンギョやニワトリの緑とはかなり離れた系統グループに入るのである(図参照)

視細胞の遺伝子は何億年という長い時間をかけて多様化してきた。

脊椎動物で調べられた約30種類の視物質をアミノ酸配列の違いに応じて並べた分子系統樹。分岐点が上にいくほど昔に分かれたことを意味する。ヒトのように途中で青や緑の遺伝子を失ったものもあれば、ニワトリやキンギョのように5種類すべてを今でも持っているものもいる。ニワトリ、キンギョ、ヒト以外の動物では、研究は途中段階で、今までわかっているもののみ記入してある。(図=徳永史生)

ヒトの赤の視物質には多型が見つかっており、180番目のアミノ酸がセリン(Ser )とアラニン(Ala)の男性が6:4の割合でいる。それら視物質は吸収極大波長に差があり、同じ景色を見ても、じつは見ている色合いは微妙に異なることになる。女性(XX)の場合はもっと複雑である。この赤を感じる視物質の遺伝子はX染色体にあるので、2本のX染色体をもつ女性は、2種類の赤の物質が同時にはたらいていることも考えられる。そのような女性は、青、緑と2種類の赤という4色性の色覚をもつことになり、より繊細に色を区別していると想像される。ヒトでは赤の視物質の遺伝子がさらに分岐しつつあり、より繊細な色覚の獲得に向けて進化する途上にあるといえよう。

(とくなが・ふみお/大阪大学理学部宇宙地球科教授 )

※所属などはすべて季刊「生命誌」掲載当時の情報です。![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)

.jpg)

.jpg)