Seminar Report

自然はクローンでいっぱい

クローン羊ドリーの誕生以来,注目を浴びるクローン生物。

でも,人間が作るよりもはるか昔から,自然にはたくさんのクローンがいたのです。

JT生命誌研究館は小さな所帯。ラボラトリー部門の研究も,SICP(Science Communication and Production)部門の活動も,外部の人と一緒に進めることがほとんどだ。共同研究や,共同での展示やビデオの制作以外にも,「外部研究者セミナー」と題して研究者の話を聞き,議論する場を設けている。

ここでは,2000年9月のセミナー「自然界のクローン」を紹介しよう。

クローンとは本来,「遺伝子組成が等しい細胞や生物の集団」のことであり,自然界にもクローンはたくさんいる。細菌やアメーバなど分裂で増える単細胞生物はもちろん,プラナリアやホヤのように,分裂や出芽といった無性生殖の様式をもつ生物は,みなクローンとして増えている(注1)。

演者の一人,信州大学理学部の小野里坦(ひろし)教授は,1970年代に,日本の川や沼にごく普通にいるフナ(ギンブナ)が,メスのゲノムだけで増えるという「雌性(しせい)発生」についての研究を行なった。卵と精子が受精するが,精子由来のゲノムは使われずに,卵のゲノムだけで発生が進む。生まれてくる子ブナは,みな母親と同じゲノムをもつクローンなのだ。単細胞生物はもちろん,植物や無脊椎動物でのクローンは珍しくないが,人間に近い脊椎動物のフナで,このような現象が見つかったのは,とても驚きだった(『生命誌』通巻13号「フナに学ぶ」参照)。

①セミナーでの小野里坦氏。

その後,同様にクローンで増える魚が他にも見つかり,フナだけが特殊な例ではないことがわかってきた。小野里教授は,最近,やはり私たちの身近にいる「ドジョウ」が,雌性発生で増えており,クローンの集団を作っていることを見つけた。

詳しい研究は進行中だが,オスとメスで両性発生するドジョウと,雌性発生でクローンで増えるドジョウの両方が同じ地域に共存しているという。雌性発生するドジョウ(2倍体,すなわち2n)が,ときにオスの精子(n)を受け入れて3倍体(3n)になり,その後は両性発生で増えるという,複雑なことも起こっているらしい。

一般に,クローンで増える生物は,オスとメスの遺伝子が混じらないため,遺伝的な多様性がなくなってしまう。従って,急激な環境の変化に弱く,絶滅しやすいと考えられている。

フナやドジョウは,どれくらいの期間,クローンで増えてきたのだろう。小野里教授によると,フナとドジョウについてはまだ研究中だが,ポエキリア・フォルモーサという海外の魚で少なくとも10万年以上,雌性発生が続いていることが知られているらしい。フナでも,かなり長い年月にわたって生き続けていることを示すデータも出始めている。なぜ,そんなに長く雌性発生を続けられるのか,今は不明だ。確かなことは,人間が頭で考えるよりも自然はずっと不思議なことをやっているということだ。

セミナーのもう一人の演者は,三重大学生物資源学部の古丸明助教授。食卓でお馴染みの二枚貝のシジミが研究対象だ。日本にいる3種類のシジミ—ヤマトシジミ(汽水産),セタシジミ(淡水産,琵琶湖に生息),マシジミ(淡水産)—のうち,マシジミが,やはりクローンで増えていることを発見した。

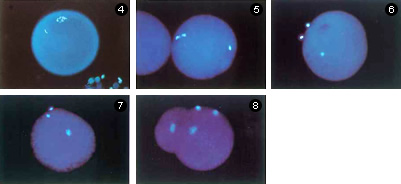

古丸助教授によれば,マシジミは雌雄同体で,自分で卵と精子の両方を作り,自家受精する。ところが,受精後まもなく,受精卵から卵由来のゲノムが捨てられてしまい,精子のゲノムだけで個体発生が進行する(写真4~8)。普通なら親のゲノムの半分しかもたないはずの精子が,親と同じ量のゲノムをもつために,卵のゲノムが捨てられても正常に個体ができるのだ。

この奇妙な現象は,フナやドジョウの「雌性発生」に対して「雄性(ゆうせい)発生」という。雄性発生が繰り返される結果,何世代にもわたり同じゲノムをもったクローンの貝が増え続ける。日本人は,はるか昔からクローン生物を食べてきたのだ。

古丸助教授は,最近,マシジミに近い種で,台湾にいる「タイワンシジミ」も,雄性発生で増えていることを発見している(注2)。同じシジミでも,日本産のヤマトシジミやセタシジミは両性発生なのに,なぜこれらの貝は雄性発生するのか。どのくらいの期間,クローンの系統は続いてきたのか。さまざまな問題はこれからの研究課題だ。

ドジョウの研究もシジミの研究も,いずれも90年代に入ってからのもの。おそらくこれからも多数の生物が自然界のクローンとして見つかるに違いない。

③古丸氏の論文を掲載した専門雑誌Development Genes and Evolution(Springer-Verlag)2000年5月号の表紙。マシジミの卵核が受精後に放出される様子が掲載された。(古丸氏および出版社の許可を得て掲載)

雄性発生するマシジミの卵

マシジミの発生は,精子のゲノムだけで進行する。

④受精直後の卵。卵の核は第一減数分裂の中期(2つに分かれ始めたところ)。鎌形に見えるのが精子の核。

⑤第一減数分裂後期(卵の核の染色体が2つに分かれる)。

⑥卵の核が2つとも極体として放出される(通常の両性発生では一つだけが放出され,もう一方が精子の核と合体する)。

⑦精子由来の核が分裂するところ(第一卵割中期)。

⑧二細胞期。放出された卵の核は一方の割球の外側に付着している。以後,精子由来のゲノムだけで発生が進行する。

(写真=古丸明)

人間が生み出したクローン技術の是非については,活発な議論がなされている。論点の一つは,自然にないクローン生物を人工的に作り出して良いのかどうか,という点にある。ところが,フナやドジョウ,シジミの例にもあるように,自然界では太古の昔から無数のクローンが作られてきた。クローン技術とひとくちに言っても,いろいろなものがある(注3)。ここで見てきた自然界のクローンについての知識を踏まえたうえで,どの技術が安全で問題がなく,どのような場合に規制をかけるべきかを考えることが重要であろう。

(注1)辞典や教科書によっては「無性生殖によって生じたもの」のみを指すと書かれている場合もあるが,現在では,分子,細胞,植物,動物などについて,遺伝的にまったく同じものは,いずれも「クローン」と呼ばれることが多い。

(注2)ただし,日本産のマシジミは三倍体で,クローン発生しているのに対し,二倍体のタイワンシジミは完全なクローンとは言えないようだ(古丸氏による)。

(注3)人工的にクローンを作るのが「クローン技術」だとすれば,そこには多くの技術が含まれる。植物の挿し木も同じゲノムをもつ個体(クローン)を増やす技術であるし,小野里坦氏が70年代にフナの雌性発生からヒントを得て開発した魚のクローンの作成技術は,すでに全国の水産試験場で実用化されている。各種の細胞由来の核を未受精卵に移植してクローンを作る技術(核移植によるクローン)は,1997年のクローン羊ドリーの誕生で一躍有名になった。ドリーは体細胞の核を移植する「体細胞クローン」で,安全性が確立していない新しい技術だが,初期胚由来の核を用いた「受精卵クローン」は牛や羊で80年代から作られており,正常な動物が多数生まれている。最近では,初期胚由来の未分化な「ES細胞」を用いたクローンも作られている。多様な技術の是非を考えるには,各技術が生まれてきた歴史と背景を詳しく知ったうえで議論することが必要だ。

(かとう・かずと / 本誌,現京都大学人文科学研究所文化研究創成部門助教授)

※所属などはすべて季刊「生命誌」掲載当時の情報です。![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)

.jpg)

.jpg)