TALK

[語る舞台] 世界観を築く

1. 身体で語る

中村

文化人類学の川田順造(註1)さんが、長い間研究していらしたアフリカのモシ族の言葉について、とても興味深いことを書いていらっしゃる。「無文字社会」と言ってそれを遅れていると位置づけがちだけれど、文字のない社会は、文字が要らないほど言葉の表現が豊かなのだということに気づいたというのです。言葉が身についていて語っている。

遠藤

文字ができて記録についてはたしかに充実したでしょうが、記憶する能力や言葉・声・身体の表現力は弱まったかもしれませんね。

中村

私などやはり文字で見ると安心します。ところが、実は後で読めば良いと思ってぜんぜん頭に入っていません。

遠藤

バリの人たちと一緒に、シェイクスピア(註2)の『夏の夜の夢』をつくったとき、シェイクスピアのインドネシア語はないかと探して、苦心して向こうの大学で見つけた。ああ良かったと思って、それをダンスや演奏をする出演者やスタッフ全員に渡したんですよ。やる前に「読んできてくれ」と。だれも読んでこなかった。

中村

読む必要を感じない。

遠藤

きっと、お菓子を買って包み紙にしちゃったんじゃないのって言われて(笑)。具体的に衣装のデザイン画を見せ、音楽を聴かせると彼らはどんどんつくっていく。僕らは台本からつくることで、言葉にいかに縛られているか、しかも書くと安心してしまうことになる。あの時つくづく思いました。

中村

作る側も文字で作り、演じる側も文字を一所懸命おぼえる。私たちは縛られていますね。

遠藤

ほとんど字面や意味で理解してしまう。おかしなところへ入っちゃいましたね。

中村

バリも文字はないのですか。

遠藤

バリ語に文字はない。現在はローマ字表記のインドネシア語が使われ、学校で教えています。ジャワ文字は使われていましたが、使っていたのはほんの一部の人達だったようです。

中村

なるほど。アフリカもバリも豊かな表現がありますね。無文字のところのほうが表現が豊かということは確かに言えるのかもしれない。

遠藤

彼らが表現する時に、身体に託してくる内面的なエネルギーがとても豊かなのです。

中村

それは、そもそも言葉はどのように生まれるのか、ということともつながっているかもしれませんね。言葉は人間に特有のもので、考えると伝えるという役割をもっています。それをつなぐものとして「語り」を考えているのですが、そこには身体を使った表現も関ってきます。今、お話していてもつい手が動く、思いを込めて話そうと思うと身振りが伴いますね。

遠藤

それと言葉で通じないとき。日本語で海外公演する時、何とか伝えようという思いが言葉に無意識に入るんでしょうね。芝居が良くなるんです。言葉が通じる前提がないから、身体の動きを含めて非常に誠実にやり始めて「あっ」と驚くようなものが出ることがある。

それと言葉で通じないとき。日本語で海外公演する時、何とか伝えようという思いが言葉に無意識に入るんでしょうね。芝居が良くなるんです。言葉が通じる前提がないから、身体の動きを含めて非常に誠実にやり始めて「あっ」と驚くようなものが出ることがある。

中村

面白いですね。同じ言葉を話している仲間だと、言葉としての約束事で相手は全部わかるはずだと、ポンと言葉だけ投げてしまうのかもしれませんね。

遠藤

誰もわからない言葉を用いて語ろうとする時・・・。

中村

言葉でなく中身を伝えようとする。

遠藤

それが働くので「今日はいいね」と思う時がある。

中村

そういう時は通じたとわかるのですか。

遠藤

感じられます。われわれが海外の芝居を見た時も、言葉がわからなくても良い芝居には感動します。不思議なものですね。

註1:川田順造 【かわだじゅんぞう】

1934年東京生れ。東京大学教養学科卒業。パリ第5大学民族学博士。62年に、西アフリカ内陸部のモシ王国を訪れ、以降40年間でアフリカ滞在は延べ8年以上に及ぶ。著書『無文字社会の歴史』『聲』『口頭伝承論』など多数。

註2:シェイクスピア 【William Shakespeare】 (1564~1616)

イギリスの劇作家・詩人。エリザベス朝ルネサンス文学の代表者。四大悲劇『ハムレット』『オセロ』『リア王』『マクベス』をはじめ、約37編の戯曲を創作。

2. 過程:一回性のもの

中村

遠藤さんは美術・演劇分野で「生きる」というテーマに正面から向き合い、その表現法の試みを続けていらっしゃる方として拝見しておりますが、表現にとても人を惹きつけるものがおありになる。生意気な言い方になりますが、ずしりと重いものがありながら表現はとても美しかったり、時にはひょうきんだったり。生きるということを見つめると、重苦しかったり、押しつけがましかったり、逆に表面的だったり・・・、とても難しいと思うのですが、それをみごとに表現していらっしゃるのがとても魅力です。遠藤さんがその基本に「語る」を置いていらっしゃるだけでなく、改めて今「語る」とは何かを考えていらっしゃると知って是非お話を伺いたい、いろいろお教えいただきたいと思ったのです。

近代は学問分野を規定します。私は科学を基本に置いて「生きている」ということを考えたいのですが、17世紀の科学革命以来確立してきた科学は機械論的世界観をもち、自然は数学で書かれているとしています。そこから天体の動きの解明や、力学など物理学を基本にした科学は大いに進歩し、20世紀後半になって生きものも科学の対象になってきました。生きものにはもちろん人間も含まれます。DNAという地球上の全生物に共通の物質が遺伝子としてはたらくことがわかり、それを基本にして今研究が進んでいることはお聞き及びと思います。しかし、私は生きものを機械と見て、その構造とはたらきだけを知るのでは、生きものを知ったことにならないと思っています。生きものは誰かが設計して作ったものでなく、生まれてきたもの、偶然も絡んで起きる歴史の産物で、一回性のものです。

近代は学問分野を規定します。私は科学を基本に置いて「生きている」ということを考えたいのですが、17世紀の科学革命以来確立してきた科学は機械論的世界観をもち、自然は数学で書かれているとしています。そこから天体の動きの解明や、力学など物理学を基本にした科学は大いに進歩し、20世紀後半になって生きものも科学の対象になってきました。生きものにはもちろん人間も含まれます。DNAという地球上の全生物に共通の物質が遺伝子としてはたらくことがわかり、それを基本にして今研究が進んでいることはお聞き及びと思います。しかし、私は生きものを機械と見て、その構造とはたらきだけを知るのでは、生きものを知ったことにならないと思っています。生きものは誰かが設計して作ったものでなく、生まれてきたもの、偶然も絡んで起きる歴史の産物で、一回性のものです。

遠藤さんの一生も、明日どうなるかは決まってない一回性のものですね。日常の中では、生きものを再現性・客観性だけで見ることはしませんが、現代社会は学問は学問として区別しますので、科学の約束事の中で生きものを理解しようとします。そこに納得できず、歴史性を入れた「生命誌」という考え方を出したのです。現代生物学はDNA(ゲノム)のはたらきを基本に生命現象を解いていくとすべての生物に共通な事柄も見えてきますが、それは物理学のように法則や数式で表現できるものではなく、言葉で語るものになるのです。そこで、自然は数式で書かれているだけでなく言葉でも書かれているのだから語る科学があっても良いと思ったのです。ところで最初、語ると考えた頃は、科学でわかったことを伝えるために言葉を使うというところにだけ注目していました。ところが、語ろうとする時に新しいことが見える、発見できる。全体が見えてくるということに気づいたのです。語るとは、わかりきったことを伝えることでなく、語ることによって見つかってくるものがあるのだと思いました。以前は、仕事の中で何かを見つけることが「主」で、それを伝え、語ることは「従」だった。ところが、見つけると語るは主従でなく、一体化して何かをわかることだと思えてきたのです。語るということを長い間考え、実行しておられる遠藤さんからご覧になって、このささやかな発見をどう思われますか。

遠藤

芝居もそうです。私の出発は美術。絵を描いていましたから。芝居も美術も新しいものを発明する、創造する。特に前衛では、過去を壊して新しいものを創り出すという価値観が強く、若いうちはそこからくる脅迫観念に追い立てられ、つくる、つくると言っていた。ところがずっとやってくると、創るのではなくある発見であって、その発見によってむしろ自分のほうが変わってくるんだということがわかる。演劇の場合、誰かの作品を演ずるわけですが、やはり『平家物語』(註3)とか『小栗判官』(註4)など、特に古いものが面白い。もっともこれらの物語りは、最初、声を出して読むのも大変です。字引きを引いて、本で調べて読み込んで、ある程度は知識でやりますが、今度それを俳優たちと一緒につくっていく過程で別なもの、読んだだけではわからなかったものが見えはじめる。古いものほどそれが面白い。稽古の中で、音になり、動きになり、また気持ちになって、あるとき「あ、こういうものもあるんだ」これは発見なんです。次に発見したものをどう選択するか、その根拠はこちらの感性です。では感性とは何がつくりだすものか、そこに歴史性も絡んでくるでしょう。たまたま偶然でやったことが面白かったり、そうやってだんだんわかっていく、改めて見えてくる、それが見え出した時が…。

中村

その時、とても興奮しますでしょう。

遠藤

そうです。そしてそれしか頼るものはないと思えてくる。それがないと説明かなぞり、類型になってしまう。結局、芝居をつくるということは結果ではなくて、そういう時間、過程がいちばん大事なんだと思っています。

中村

今の社会、何でも効率良くやりなさい、結果は何ですかということばかり。最近は科学の世界までそうなって、過程をあまり大事にしなくなりました。機械論的世界観に基づく科学技術文明がそうさせたと思うのです。でも生きものって過程そのものですね。効率という面だけでみたら、生きていること自体がムダの固まりみたいなもの。それなのに、子どもを育てるにも野菜を育てるにも、ただ効率良くする方法を探してきた。ところが野菜は時間を必要としているので、見かけは同じトマトでも、あまり急いで作ると味も栄養も違い、時には安全性まで失われる。子どももそうです。過程が大事だとおっしゃったことは、まさに生きていることの意味を見ようということですね。

遠藤

芝居の場合、結果がいくら格好よくてもバレます。皆がどこまでのものを共有しながらつくったかが見えないものはつまらない。

中村

舞台からその過程が見えてきますか。

遠藤

それは見えます。過程を見せるようにやるのはまずいが、そうじゃなくてこれだけのことが埋まっているんだということが見えてくるものには感動しますよ。

それは見えます。過程を見せるようにやるのはまずいが、そうじゃなくてこれだけのことが埋まっているんだということが見えてくるものには感動しますよ。

中村

それがわかるにはこちらにもある力が必要で、そのための努力が必要ですね。科学の場合も、ただ見てれば見えてくるものではない。対象をずーっと見ているから発見があるわけですし、同じデータを見てもそこから何が読み取れるかは、経験と努力がものを言います。

遠藤

自分側の創造力が必要なんですよね。たとえば何十年の修行をして、あるところまできてわかってくれば、他の人の芝居を見た時の感動もまったく違ってくる。またそれは芝居なら芝居だけのことではなく、もしかしたら科学の世界でそういう過程を積んできた人は、私たちのものを見てわかってくださるのではないかと思います。そのように芝居を観ている人は、今ほとんどいないかもしれません。

中村

社会がそれを評価しなくなり、許さなくなった。

遠藤

今一番みんなが感心するのは、何十億かかったという金額と動員数。もっと地道につくったよいものもあるでしょうに。過程を大事にできない社会は文化がだめになる。

中村

つくる側がそれだけの時間をかけてやり、観る側でも、たくさんのものを観たり、考えたり、自分の生活の中でも過程や時間の意味を考えていないと見えてこない。観客がそれを評価してくれないと…。

遠藤

成立しないのです。

中村

今あらゆるところから、そういう余裕を消しているのは、生きていることを消していることになるわけです。口では“命を大切に”とか“生きる力”を育てようと言っているのですが、社会の方向としては・・・。

遠藤

逆になっている。

中村

20世紀は、機械、機械できたけれど、そろそろもう一回、生きているというところへ戻り、もう一回、生きるということを発見し直す時代だと思うのです。30年ぐらい思い続けて、生命科学、そして生命誌とやってきたのですが、社会はかけ声だけでなかなかその方向へ行きませんね。

註3:平家物語 【へいけものがたり】

軍記物語。平家一門の栄華とその没落・滅亡を描き、仏教の因果観・無常観を基調とし、調子のよい和漢混淆文に対話を交えた散文体の一種の叙事詩。原本の成立は承久(1219)~仁治(1243)の間という。

註4:小栗判官 【おぐりはんがん】

伝説上の人物。常陸の人。父満重が管領足利持氏に攻め殺されたとき、照手姫のために死を免れ、遊行上人の藤沢の道場に投じた。説経節や浄瑠璃に脚色。

3. 言葉:歴史的な感性

遠藤

ひとつには、時間の使い方という問題がありますね。松下村塾(註5)の吉田松陰(註6)の教え方がとても素敵だったと聞いたことがあります。いつ始まるか時間は決まってない。そこへ学生が来て本を読んだり勝手に始める。すると吉田松陰先生が現れて、そこで会話をしているうちに大事な話が出てくると話が尽きるまで語る。次の日の朝までやってしまうこともしばしばだったそうです。月謝はある人が払えばいいし、時間なんて無制限だったそうです。そういう場が今どこにもないんじゃないですか。

中村

いつでも、どこでも、考えたり、話したり。お医者さまとお坊さんと学校の先生は聖職とされて、それに対する感謝の気持ちを志として出すものでしたでしょう。お金持ちの人はたくさん払い、貧しい人はお金でなくても、家で採れた野菜を届けるのでも良いわけでしょう。決してお金に見合っただけ教えるのではないし、お医者さまもいつも全力を尽くすわけで、払ってもらった分だけ返すということではありません。ところが、何でもお金で計算する社会になりましたから、大学も法人化で、大学をいかに運営するかということが第一のテーマになった。それで「教師はサービス業です。学生はお客さまです。学生さんが払っている授業料に見合うだけのサービスをしなければなりません」と学長先生がおっしゃるのを聞いてびっくりです。

いつでも、どこでも、考えたり、話したり。お医者さまとお坊さんと学校の先生は聖職とされて、それに対する感謝の気持ちを志として出すものでしたでしょう。お金持ちの人はたくさん払い、貧しい人はお金でなくても、家で採れた野菜を届けるのでも良いわけでしょう。決してお金に見合っただけ教えるのではないし、お医者さまもいつも全力を尽くすわけで、払ってもらった分だけ返すということではありません。ところが、何でもお金で計算する社会になりましたから、大学も法人化で、大学をいかに運営するかということが第一のテーマになった。それで「教師はサービス業です。学生はお客さまです。学生さんが払っている授業料に見合うだけのサービスをしなければなりません」と学長先生がおっしゃるのを聞いてびっくりです。

遠藤

先生だけの問題でなくて、生徒が、先生を雇っていると思っていますから休むのも平気です。こちらは前の時間で話した内容から考えて、次はこんなふうにと思って行くと、もう半分いない。次から考えなくなりました。

中村

実は、ヨーロッパの大学の始まりには二つのタイプがあったのだそうです。一つは先生が集まってお金を出す生徒を募集した。もう一つは学生が集まって先生を雇った。お金でのつながりですが、目的意識がはっきりしていますね。中途半端でお金がからむのは・・・。

遠藤

そういう枠組みからは何も生まれない。特に演劇のようなものは、ある種の徒弟制度・・・というと誤解されるかもしれないけれど、松下村塾のような考え方でないとできませんね。でもそれをやっていると生きていけなくなる社会だから難しいところです。

中村

もちろん経済の支えが必要ですが、お金や数ではかぞえられないところを認めないと文化は消えてしまうと思う。この価値観を変えていくにはどうしたらよいのでしょう。本当に悩みます。

遠藤

これは、ここでのテーマでもあるのだけれど、意外と、言葉を考え直すことから何か見えてくるのではないでしょうか。自分で言葉を扱っていて、書いたり、言わせたり、それを動きにしていく作業の中で、言葉の受け取り方の大事さを実感します。たとえば今、漢文などを勉強しなくなって、私たちが失った漢字の感覚が音声と関係があるんです。日本は、漢字と平仮名と片仮名という表現法をもっている。その背景にはさまざまな文化があるわけです。そんなことを知らない人でも、片仮名の文と、平仮名の文と、漢字混じりの文を渡すと読み方が変わります。日本語は、視覚の要素と音声や音楽が重なり合って関係を作っている。特に、漢文と大和言葉の入り混じった和漢のニュアンスはかなり難しいが面白い。だがそのことを意識して、それを大切にする感覚は今の日本人にほとんどない。日本の言葉は特殊な状況にあるのかなとも思いますね。日本の言葉は文字も含めて非常に豊かなイメージや広がりをもっています。近代文学の芥川(註7)の頃の人たちはまだ漢文混じりでしたが、それ以降、もう読む人がわからなくなってきますから、書く方でもどんどん落としてしまう。その落としてしまった差の部分を、もう一回、言葉や音声として、どうするのかという問題。そこを読み直していく作業は、果たして可能なのだろうかと思って敢えて古典をとりあげて語ることをやっているのですけど。

中村

言葉が生きている、時代で変わることは確かですね。今、私たちが源氏物語を読むのと、イギリスの人たちがシェイクスピアを読むのと、ネイティブでない限りまったく同じ感じはもてませんからその違いはわかりませんが、少なくとも自分たちの文化として大切にしていく時に言葉の問題が大切だという点では同じでしょうね。昔のものをそのままの形で読み続けてきた日本は素晴らしい。ところが非常に短い時間、第二次大戦後くらいでしょうか、いくら言葉は変わるものだといっても、あまりにもつながりを切りすぎてしまったような気がします。芥川もあやしくなってきたようで。

言葉が生きている、時代で変わることは確かですね。今、私たちが源氏物語を読むのと、イギリスの人たちがシェイクスピアを読むのと、ネイティブでない限りまったく同じ感じはもてませんからその違いはわかりませんが、少なくとも自分たちの文化として大切にしていく時に言葉の問題が大切だという点では同じでしょうね。昔のものをそのままの形で読み続けてきた日本は素晴らしい。ところが非常に短い時間、第二次大戦後くらいでしょうか、いくら言葉は変わるものだといっても、あまりにもつながりを切りすぎてしまったような気がします。芥川もあやしくなってきたようで。

遠藤

教育にもその責任がある。僕たちの頃はまだ、漢文の授業もあって声に出して読むこともありましたが、教える側がすぐ文法がどうのと言うから、生徒はどんどん嫌になります。声に乗せて音にしていく作業を怠ったことが出てきている。もっとも若い人たちはワープロで漢字が出せるので、やたら難しい漢字を使いたがるところもありますね。それがその背景にある文化とどこまでつながっているか、また音声とどう重なっているかというとその理解はあまりないでしょうけれど…。

イギリスでは、英語自体は文字や単語の意味も含めて、日本ほど大きく変わっていないと思います。アルファベットはアルファベットですし。ただシェイクスピアでは、今の役者はテンポが速くなっているとは聞きました。じゃあイギリスではみんながシェイクスピアをわかるかというと、これはエリザベス朝の英語ですからわからない。そういうものに縁のない人たちもたくさんいるわけです。私が観た時にはシェイクスピアの芝居を子どもさんに解説しながら観ている親子連れもありました。日本ではもちろん翻訳でやりますが、一番面白いのは坪内逍遥(註8)の翻訳です。ところがもうその日本語がわからないとなりそうです。今の現代劇の俳優さんに、あの台詞の言い回しは難しいかもしれません。

中村

時間の使い方と経済。つまり現代の象徴としての効率と料金という問題が文化を壊す危険をはらんでいることに対して、言葉を見直すことで考え直せるかもしれないというのは、大事な視点だと思うのです。とにかく、ゆっくり相手の話を聞いて考え、また話すという「会話」が消えていますね。国会でも何も話されていません。学校での話す訓練の場でディベートということが言われます。あれは言葉のやりとりではありませんでしょう。黒白をつけることが目的。これは問題だと思います。本当に言葉の意味を考え、それがもつ歴史を考え、語っている人の思いを想像する。そのための言葉なのに、いい加減に使っていますよね。やはり「語る」が大事だと改めて思います。

註5:松下村塾 【しょうかそんじゅく】

吉田松陰が叔父玉木文之進の後を受け継いで1856年から主宰した私塾。高杉晋作・伊藤博文らを輩出。

註6:吉田松陰 【よしだしょういん】 (1830~1859)

幕末の志士。長州藩士。兵学に通じ、江戸に出て佐久間象山に洋学を学んだ。常に海外事情に意を用い、1854年米艦渡来の際に下田で密航を企てて投獄。のち萩の松下村塾で弟子を薫陶。

註7:芥川竜之介 【あくたがわりゅうのすけ】 (1892~1927)

小説家。東京生れ。夏目漱石門下。菊池寛・久米正雄らと第三次・第四次『新思潮』を刊行。作『羅生門』『地獄変』『河童』など。

註8:坪内逍遥 【つぼうちしょうよう】 (1859~1935)

小説家・劇作家・評論家。岐阜県生れ。早大教授。1885年文学論『小説神髄』、小説『当世書生気質』、91年『早稲田文学』創刊。のち劇界および劇文学改良に努力。シェークスピアの研究・翻訳、また新舞踏劇を創作。

4. 自然:未知の世界

中村

遠藤さんは芸術でも、古いものの中に新しい発見をすることが創造だとおっしゃいましたが、実は生物の進化を見ていますと、同じところがあります。単細胞から現在の数千万種と言われる複雑なものが生まれたのですが、遺伝子で見ると、最初の頃にすべて用意されていて、その組み合わせで新しいものが生まれたということがわかってきたのです。古いものの中に基本はすべてあり、そこからの発見で創造していくというのが生きものなのかなと思うものですから、ちょっと乱暴かもしれませんが人間の行為もそうかなと思いまして。古いものほど面白いものが見えてくるとおっしゃるので。

日本の教育では、理科系に進むと哲学や芸術とは縁がないとされるのですが、今になって、自然界を数式でなく、言葉や絵で表現することの大切さに気づき、その中で「語る」ということを考えはじめたものですから、近代化の前はどう表現していたのだろうと辿っていくことになります。するとアリストテレス(註9)が生物を語っている。それが中世にはある枠の中で読まれていたので、近代科学では否定的に評価されていますが、ゲノム解析まで進んだ今自由な気持で読むと、生物学の基本として読み取ることがたくさんある。古いところにこんなにも豊かなものがあると気づくのです。これは何なのでしょう。

遠藤

その答えは難しいけれど時代ということもありますね。今の私たちは進歩という概念の中で考えるとか学問が分科しているのを当然と思っているけれど、そうではない時代自由で豊かな発想が生まれた。中国の南宋時代の美術がありますね。牧谿(註10)はほとんど日本にあって中国に1点もないらしい。

中村

日本人は牧谿が好きだから。

遠藤

ああいう美術が生まれたのは、あの時代こっきりです。あそこまで精神性と描写性を重ね合わせて描いた時代は中国にもほとんどない。ある頂点を極めた後はそれが廃れていく。南宋が壊滅しますから非常に短い期間でした。そういう時代時代の中に、人間が文化的、芸術的なものを生み出せた幸せな時間が、果たして政治的に幸せかどうかは別ですが、そういう時期が各文化にあるのだろうと思う。それがまた蘇るか、別な質のものが出てくるのかは大変難しいところです。古いものが一概に良いとは言えませんが、往々にして古いほうが良いですね。

中村

今私たちは、法隆寺という建物と、その時代を表わす、たとえば正倉院の御物を見てその時代の人々を思うわけですが、今の時代を千年後に見るときに何があったと言えるのだろうと思うことがあります。この時代は何を遺したことになるのでしょう。

遠藤

廃墟にはなりえないことは確かでしょうね。廃墟になっても美しいものでないと。今の建築はゴミになるでしょう。

中村

なるほど。ゴミとしてもちょっと困ったゴミ。廃墟として残らないものをつくってはいけない、というのはわかります。

遠藤

やはり自然のものでつくったものが時代を経て逆に良くなる。風土まで含めての文化でしょう。

中村

南宋の絵画や廃墟という話の中で、自然を上手に使っているからだということが出てきましたが、それと関連して、演劇も自然との関係をお考えになりますか。

遠藤

改まって聞かれると答えに窮しますね。個人的には、年をとったら田舎で自然を相手に暮らすなどという意識はゼロです。恐らく、一度文化を通して見てるんだろうと思います。

中村

なるほど。たとえば舞台を創っていらっしゃるインドの古い物語『マハーバーラタ』(註11)の背景にはインドの風土がありますでしょう。

遠藤

確かに。ただ私が『マハーバーラタ』に関心を持ったのは、同じアジアの中にありながらあまりにも日本人がそれを知らないということがありました。私自身もあまり知らないから逆にやってみたいということはあった。とても手応えのある内容で、勉強すればするほど深さが増してくる。解放されるのを感じました。ある段階までは大変ですが、取り組み続けていくと、見たこともないものに出会ったり、新たな発見がある。続けて感動できるものってなかなかありませんが『マハーバーラタ』ではそれを感じましたね。既成概念にとらわれているということを強く感じた。演劇でも新劇、ヨーロッパの演劇、ブロードウェイのミュージカル、そういうそれまでつき合ってきたものが全部外れていくんです。作品自体が大変な歴史をもっていますから、こちらは子どものようにそれを喜んで、求めていく過程で解放される。結果としてそれが克服できたかは別ですが、その過程で新しいものに出会えるということ、つまり発見のあることがやっていて一番面白い。僕にとってアジアは、未知の世界であったことが非常に大きいです。

僕らは日本の伝統やヨーロッパの教養文化、そしてアメリカの現代芸術については、常識としてある程度知っている。ところがアジアについてはほとんど知識もない。そこで実際に行ってみると、そこにはちゃんと長い文化がある。僕は特にジャワに惹かれたんです。ジャワは大陸でなく島国でどこか日本に共通するものがある。けれど暮らしの中、文化の中に中世が残っている。宗教、人間関係、金銭感覚、そして祭りや芸術の感性。ジャワは特に神秘主義が強く、宗教と芸術が交じり合ったような社会です。それが新鮮だったし、かつて日本もこうだったかもしれないと思わせる、一種の本家帰りと同時に新鮮さが持てたので、付き合ってこられたのだと思います。

僕らは日本の伝統やヨーロッパの教養文化、そしてアメリカの現代芸術については、常識としてある程度知っている。ところがアジアについてはほとんど知識もない。そこで実際に行ってみると、そこにはちゃんと長い文化がある。僕は特にジャワに惹かれたんです。ジャワは大陸でなく島国でどこか日本に共通するものがある。けれど暮らしの中、文化の中に中世が残っている。宗教、人間関係、金銭感覚、そして祭りや芸術の感性。ジャワは特に神秘主義が強く、宗教と芸術が交じり合ったような社会です。それが新鮮だったし、かつて日本もこうだったかもしれないと思わせる、一種の本家帰りと同時に新鮮さが持てたので、付き合ってこられたのだと思います。

ここで最初の質問に戻るなら、そういうものすべてはもちろん広い意味でアジアの風土の中で生まれたのでしょう。直接の自然ではなく、人間・文化を通しての自然ということでしょうか。

註9:アリストテレス 【Aristotels】 (前384~前322)

古代ギリシアの哲学者。プラトンの弟子、またその超克者。アテネにリュケイオンという学校を開き、その研究は論理・自然・社会・芸術のあらゆる方面に及んだ。『形而上学』『自然学』をはじめ多数の著作がある。

註10:牧谿【もっけい】

南宋末の画僧。四川の人。独自の技法と高い精神性をもつ墨画を描き、題材も多方面に及んだ。日本では早く鎌倉時代末から宋元画人中最高の評価を与えられ、水墨画に大きな影響を与えた。元の至元年(1280~1294)中没。

註11:マハーバーラタ 【Mahbhrata】

古代インドの大叙事詩。バラタ族に属するクル族の100人の兄弟とパーンドゥ族の5人の兄弟との間に起った戦争物語。現存のものは4世紀ごろ成る。

5. 語り手:両刃の剣

遠藤

『マハーバーラタ』に代表されるアジアの古い物語は、まさに語るものなのですが、考えてみると語るとは何かという定義はない。語るということを、ひとつは日本人が歴史的にどう考えてきたか。また海外のいろいろな文化の中で、語るということがどのような歴史をもっているか。最近、朗読が盛んになってきたのは、声に出して表現することへの関心なのでしょうが、朗読は語るとは似て非なるものなんですがね。

中村

坂部恵(註12)先生が『かたり』という著書の中で折口信夫(註13)について書いていらっしゃいます。折口はまさに語る人だったと。そして語るということのひとつには反時代精神があると書いておられる。朗読は書いてあることをいかにきちんと伝えるかということが大事なのでしょうが、語るという時には、あらかじめ自分の中に、疑問があったり、自分として伝えたいものがある。

遠藤

一種の呪術性というか、宗教的なものが抜けてしまうと語りにならない。インドネシアにはダランと呼ばれる影絵の語り手がいますが、その歴史を見ると、宗教はもちろん、時には政治とも関連することがわかる。

インドネシアではジャワ語というのは階級語で、一般の人はあまり本を読み、文字を使うということがない。そういう社会でダランは宗教を担った語り手として存在していた。おもに『マハーバーラタ』『ラーマーヤナ』(註14)それから『パンジー物語』という土着の物語、そこから選んで語るのです。その語りは、日本の義太夫節(註15)などと違って即興性の強いものです。人々は結婚式や割礼など、儀礼のときにダランを呼んで祭りみたいにやるんですね。ですから、時代に利用されることもあるわけです。本来ヒンズーだった所にイスラムが入って、イスラムが影絵芝居を利用してヒンズーの神様がやや貶められたという過去もあったようです。もっと生々しいのはスカルノ(註16)からスハルト(註17)に代った時。スカルノはもともとインドネシア独立の英雄で、独得のカリスマ性をもった指導者ですが、彼のやや共産党寄りの政策を普及させる時、ダランを利用する。ダランの語りに、世の中を改革しようとか、産児制限をしましょうという政策的な要素を乗せる。ダランの宗教的、社会的地位を利用するのです。それでスカルノからスハルトへ政権が移行していく時期、スカルノが本当に共産党だったかは疑問ですが、共産党弾圧といわれる内乱で30万もの人が犠牲になる。その時、優秀なダランはほとんど殺されてしまったそうです。それ以後、新しいダランが生まれてくるにはだいぶ長い時間がかかっているらしい。 語るとは、言いたいことがあることが大事であり、それで社会に提言していくこともあるのですが、それゆえに“利用できるもの”になるわけで、ひとつ間違うと恐い。権力が利用することもあるわけです。それだけのカリスマ性と呪術性をもっているのが語り手なのだと思います。

インドネシアではジャワ語というのは階級語で、一般の人はあまり本を読み、文字を使うということがない。そういう社会でダランは宗教を担った語り手として存在していた。おもに『マハーバーラタ』『ラーマーヤナ』(註14)それから『パンジー物語』という土着の物語、そこから選んで語るのです。その語りは、日本の義太夫節(註15)などと違って即興性の強いものです。人々は結婚式や割礼など、儀礼のときにダランを呼んで祭りみたいにやるんですね。ですから、時代に利用されることもあるわけです。本来ヒンズーだった所にイスラムが入って、イスラムが影絵芝居を利用してヒンズーの神様がやや貶められたという過去もあったようです。もっと生々しいのはスカルノ(註16)からスハルト(註17)に代った時。スカルノはもともとインドネシア独立の英雄で、独得のカリスマ性をもった指導者ですが、彼のやや共産党寄りの政策を普及させる時、ダランを利用する。ダランの語りに、世の中を改革しようとか、産児制限をしましょうという政策的な要素を乗せる。ダランの宗教的、社会的地位を利用するのです。それでスカルノからスハルトへ政権が移行していく時期、スカルノが本当に共産党だったかは疑問ですが、共産党弾圧といわれる内乱で30万もの人が犠牲になる。その時、優秀なダランはほとんど殺されてしまったそうです。それ以後、新しいダランが生まれてくるにはだいぶ長い時間がかかっているらしい。 語るとは、言いたいことがあることが大事であり、それで社会に提言していくこともあるのですが、それゆえに“利用できるもの”になるわけで、ひとつ間違うと恐い。権力が利用することもあるわけです。それだけのカリスマ性と呪術性をもっているのが語り手なのだと思います。

中村

毛沢東もあの広い国に思想を広めるには劇で広めるしかないと考えたそうですね。江青夫人(註18)があれほどの力を持てたのは、その舞台が大人気で、民衆から支持されたからだそうです。毛沢東も尊重せざるを得なかったというか利用したというか。

遠藤

フィリピンの大統領選挙でも映画スターが貧しき者の味方となるし、シュワルツネガーも・・・。

中村

演劇や語りはすごい力をもっているということですね。

遠藤

ヒトラーも名語り手でしたから。時代によって語り口が変わるところが、語りの恐いところ。

中村

崔在銀(註19)さんと『On the way』という映画をつくった時に、ドイツの古いフィルムをたくさん見てとても印象的だったことがあるんです。ヒトラーの演説を大勢の人が喜んでいる様子、それとベルリンの壁が壊れてみんなが喜んでいる様子。そのふたつがそっくりに見える。何も聞かないで両方のフィルムを見せられたら、どっちがどっちかわからない。だから怖いなと思った。ベルリンの壁が壊れた時は、世界中が素晴らしいと思ったし、ヒトラーの演説は、今の私たちは否定的に見ているけれど、当時はみんなが嬉しそうに聞いた。喜んでいる顔は同じです。語る力の怖さが確かにありますね。

遠藤

両面のものだと思います。日本の演劇でも、ある時期、社会主義リアリズムが入ってきて、新劇の運動が組合や政党と結びついて全国的な労演(労働者演劇協議会)という組織に発展した全盛時代があって、新劇の支えになった。物語というものは、両刃の剣、両面をもっているくらいでないと、魅力がないと言える。きっと毒にも薬にもならないものではダメなんでしょう。

註12:坂部恵【さかべめぐみ】

1936年神奈川県生れ。 東京大学大学院哲学専攻博士 課程修了。東京大学文学部教授。著書『仮面の解釈学』『「ふれる」ことの哲学』など。

註13:折口信夫 【おりくちしのぶ】 (1887~1953)

国文学者・歌人。大阪生れ。国学院・慶大教授。民俗学を国文学に導入して新境地を開き、歌人としては釈迢空の名で知られた。主著『古代研究』、歌集『春のことぶれ』、詩集『古代感愛集』など。

註14:ラーマーヤナ 【Rmyaa】

古代インドの大叙事詩。マハーバーラタと併称。コーサラ国の王子ラーマが、羅刹王ラーヴァナに掠奪された妃シーターを奪回するという筋。ヴァールミーキ作と伝える。全7編。現存のものは2世紀末頃の成立。 義太夫節【ぎだゆうぶし】 貞享(1684~1688)頃、大阪の竹本義太夫が人形浄瑠璃として創始。作者の近松門左衛門、三味線の竹沢権右衛門、人形遣いの辰松八郎兵衛などの協力も加わり元禄(1688~1704)頃から大流行。各種浄瑠璃の代表的な流派の一つとなる。

註15:義太夫節【ぎだゆうぶし】

貞享(1684~1688)頃、大阪の竹本義太夫が人形浄瑠璃として創始。作者の近松門左衛門、三味線の竹沢権右衛門、人形遣いの辰松八郎兵衛などの協力も加わり元禄(1688~1704)頃から大流行。各種浄瑠璃の代表的な流派の一つとなる。

註16:スカルノ【Soekarno】 (1901~1970)

インドネシアの政治家。1928年インドネシア国民党を組織、独立運動に従事、翌年逮捕され流刑。42年日本軍により解放。第二次大戦後、独立を宣言、49年共和国初代大統領。

註17:スハルト【Suharto】 (1921~)

インドネシア共和国の軍人・政治家。1965年のクー・デター(9月30日事件)制圧を契機として陸相に任命、68年第二代大統領に選出。98年辞任。

註18:江青【Jiang Qing】 (1914~1991)

中国の政治家。本名、李進。山東の人。1930年代上海の新劇界で活躍。39年毛沢東と結婚。文化大革命で台頭。76年、毛沢東の死後逮捕され、無期懲役で服役中、自殺。

註19:崔在銀【Jae Eun Choi】

1953年韓国・ソウル生れ。造形作家。1976年来日。76年~80年草月流に入門し、故・勅使河原宏に師事。生命をテーマに、彫刻やインスタレーションの枠を越えた作品を次々と発表し、国際的に活躍。東京在住。『On the way』(2000)は初の映画作品。映画の原案を中村桂子館長と一緒に作った。

6. 語るしくみ

中村

実は今日は、「語る」ということを考えている小さな集まりの機会を活用して遠藤さんとお話をさせていただいたので、他の方にも少しお話をしていただきたいのですが。

上田

演劇のプロデューサーとしてこれまでのお二人のお話はその通りだと思うのです。そもそも語るということは、昔は文字が普及していないので、だれかの語るものを聞いて、みんながある物語や事件を知るという役目から始まったと思うのですが、語り手は、語ることでどんどん自己投影をしてそれが芝居に結びつく。現代の役者でも、意識的に考える人は本来の語りが持つ意味に魅力を感じていると思います。

演劇のプロデューサーとしてこれまでのお二人のお話はその通りだと思うのです。そもそも語るということは、昔は文字が普及していないので、だれかの語るものを聞いて、みんながある物語や事件を知るという役目から始まったと思うのですが、語り手は、語ることでどんどん自己投影をしてそれが芝居に結びつく。現代の役者でも、意識的に考える人は本来の語りが持つ意味に魅力を感じていると思います。

たとえば日本の能で考えてみると、能の一曲の中にクセ(註20)といわれる少し変わった表現があります。ここではシテ(註21)一人が謡うのでなく、地謡(註22)が謡うのだけれど、その内容は実はシテが語っていることです。地謡の謡を聞きながら、シテの中で人格が変わり世界が変わっていく。そういう表現が役者にできるかどうか。これは能に限らず、舞台に立つ人の「語る」という意識にかかってくると思います。

遠藤

能の場合は明らかに様式があり、特に地謡の部分は、観客とのあいだをつないで世界を築く役ですね。これは現代劇では考えられない方法論で、独自の構造をもっています。ヨーロッパの近代劇も含めてそのように介在するもののない方向へ発展した。前衛劇に至ってもその傾向が強い。なぜ能に地謡があったか、一つは表現しようとしている世界観の違いで、それは自ずと一人の役者がもつ世界観とも関連する。近代劇の俳優さんが語れなくなったのはそういう役割がないからです。俳優の表現が語る方向でなく、役を演ずる、扮するという方向。なれるわけがないのになるというほうへきた。今流行りの朗読は、たとえば芥川を読む時、そこにはお釈迦さまも泥棒も出てくる。それら全部を自分の体を通して、芥川が出したかった世界をどう捉えるのか。自分の身体を、声を通していく作業に新しい発見を望むのだろうと思います。現実の朗読が果たしてどこまでそうやっているかは疑問ですけど。

中村

遠藤さんがおっしゃったように、お能は語るしくみを構造としてもっている。それがなくなってしまった今という時代に、それが欲しい気持ちはあるわけです。朗読は、たとえばテレビと違って、私個人に語ってくれていると思えるのではないでしょうか。みなさんにお見せしますでなく、聴く側も、あなたに語っているのですと言われたい。それを求めているのではないでしょうか。

私のものというかな。朗読する側はもちろんですが、聞く側、見る側も世界観をもちたい。みんなが心の中で自分の世界観をつくりたいという気持ちが出てきたことが、あなたに向かって語るという感じのものを流行らせているのかもしれませんね。

遠藤

そうかもしれません。聴きに行く人はやっている人が多いし(笑)。確かに今おっしゃったように、私に語ってくれているという心地よさはあると思います。目をつぶってもいい、その中で言葉を辿っていく。それで、私だったらそうは言わないとか、芥川は違うよと、そんなふうに云々することが楽しいのかもしれない。ただ芥川にしても、近代文学は、逆に語れなくなってきた経緯をもっていますから、そこに矛盾がありますね。

中村

芥川ぐらいまでということなのでしょうか。

上田

それで今、そういう時代の流れも踏まえて世界観をつくっていくためには、中村さんは、科学の理論や事実をただ紹介し解説するのでなく、それを超える表現として、科学者自身が責任をもってそのことに対してどういう思いであるのかということを語るところまでいかないと科学ではないと考えていらっしゃるわけでしょう。まさに世界観をつくりたいわけですね。

それは他の分野、芸術でも同じことが言える。遠藤さんがいつも強調なさる近代劇では、宿命的に戯曲をなぞるしかない。最近世界的に言われる演劇言語の発見というのは、演劇を自分の役を通じて責任をもって創造していく。職業としての役者でなく自分として出発して、そこから発見し直すことで近代劇という枠を超える。そのために語る。同じことでしょう。

中村

まさにそうですね。説明でもなぞりでもなく、自分のものとして新しいものが見えてくると遠藤さんがおっしゃったことですね。今、科学でもサイエンス・コミュニケーションというのが流行っていて、時にはインタープリターと言います。説明したり翻訳したりするのです。説明しても仕方がない。語らなければ。説明と語りの違いがあまり世の中の人にわかってもらえません。説明も 言葉を使うので同じだと思われている。

遠藤

まったく。朗読が説明になっているのが多い。

中村

アカウンタビリティ、説明責任という言葉が流行っていますね。政治家も企業も研究者も説明しなさいと言われます。確かに大事なことですが、説明すればいいじゃないかとなっていて責任をもって語っていない。そういうのを聞くと、かえってイライラしますね。社会から語りが消えている。

上田

昔の学生運動も、今何をなすべきか、世界はこうだから、日本の私たちは何をやるべきかと、滔滔としゃべるのが主流になると運動そのものは廃れていく。自分自身がそこにどう関わるのかということを入れずにしゃべっている。困るのは、語っていないことがわからないことです。そこの討論はせず、言葉が正しいか、全部を網羅しているか、最先端の理論を取り入れているか。そんなことばかり言っているうちに力がなくなりました。しんどいけれど、自分に返って自分からやるしかない。芝居は特にそう思います。

遠藤

自分とは一体何かという問題になりますね。完ぺきな論理なんてものはないんだから、その時、どの方向に自分が立つかということだと思います。ある立ち方、求め方、その過程を見せていくしかない。

中村

全く同感です。生きものの科学は、数式でないのはもちろん、説明でもない。語りでなければいけないと思って模索をしている中で、「語る」ことそのものに向き合っていらっしゃる遠藤さんを中心に皆さまのお話を伺って、語りの大切さを改めて思うと同時に難しさも・・・。ただ、自分とは何かと問い、世界観をつくっていくことであるという点と過程が重要だということは、まさにその通りだと思います。生きもの研究はまさにそこに意味がありますので、これからも一緒に考え、具体的に何かを作るところに参加させてください。遠藤さんの舞台を拝見して古典も楽しいと思っているところですので。

全く同感です。生きものの科学は、数式でないのはもちろん、説明でもない。語りでなければいけないと思って模索をしている中で、「語る」ことそのものに向き合っていらっしゃる遠藤さんを中心に皆さまのお話を伺って、語りの大切さを改めて思うと同時に難しさも・・・。ただ、自分とは何かと問い、世界観をつくっていくことであるという点と過程が重要だということは、まさにその通りだと思います。生きもの研究はまさにそこに意味がありますので、これからも一緒に考え、具体的に何かを作るところに参加させてください。遠藤さんの舞台を拝見して古典も楽しいと思っているところですので。

註20:クセ(曲)

能の構成部分の一。曲舞の節を取り入れた長文の謡で、一曲の中心とされ、叙事的な内容が拍子に乗せて地謡によって謡われる。

註21:シテ

能または狂言の主役。

註22:地謡【じうたい】

能または狂言で、舞台の一隅に列座する者が謡う謡。また、その役。

対談を終えて

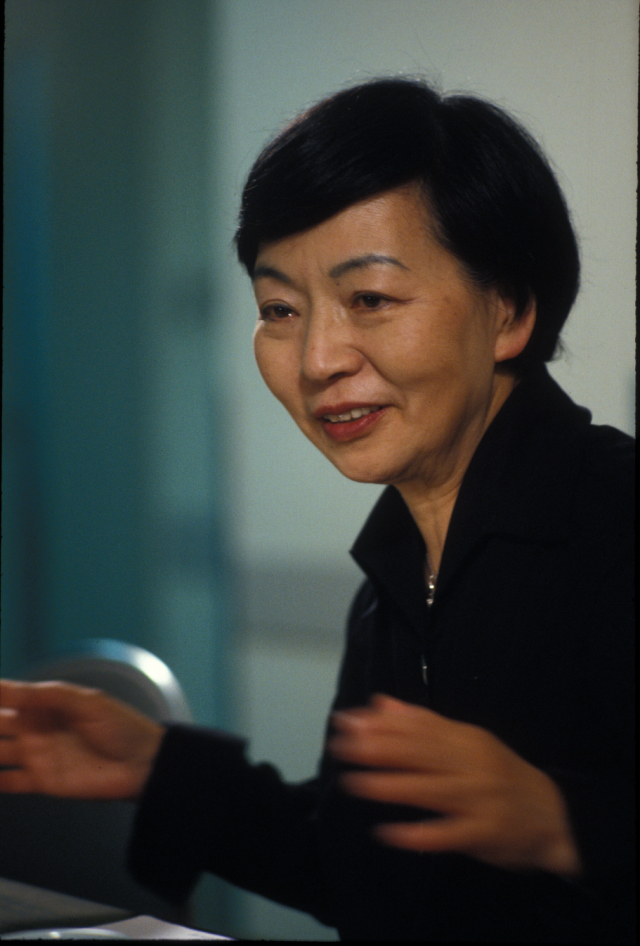

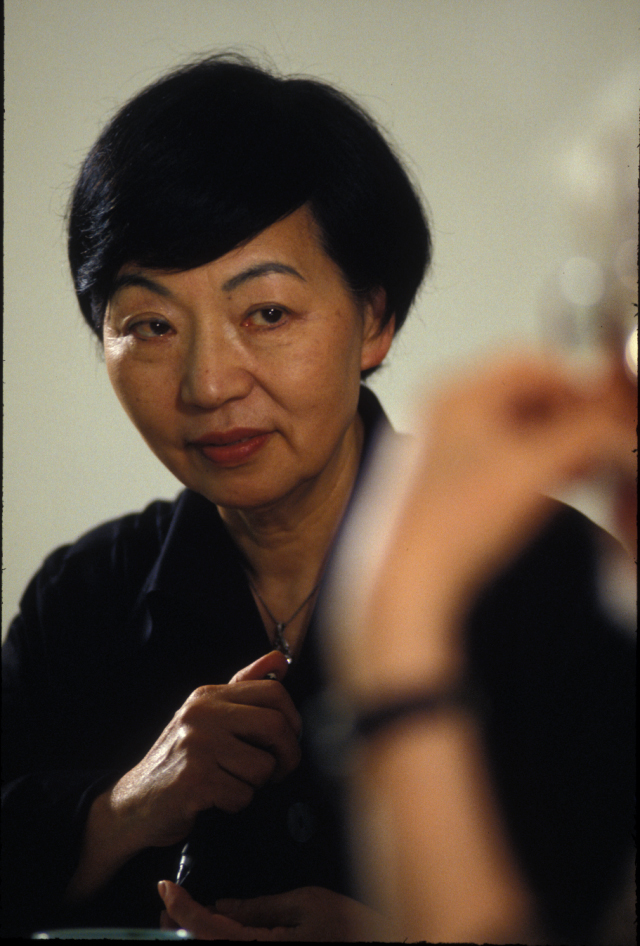

中村桂子

遠藤さんは「語る」が洋服を着ていらっしゃるような方だ。お茶を飲みながら話していても、言葉を交わしているというより体の中に言葉、いや言葉のもつ力が入り込んでくる。「語る」は考えると感じるとが一体化した時に生まれるものだと実感する。空虚な言葉のやりとりが生命の軽視につながっている昨今、「語る」の大切さを再確認した。

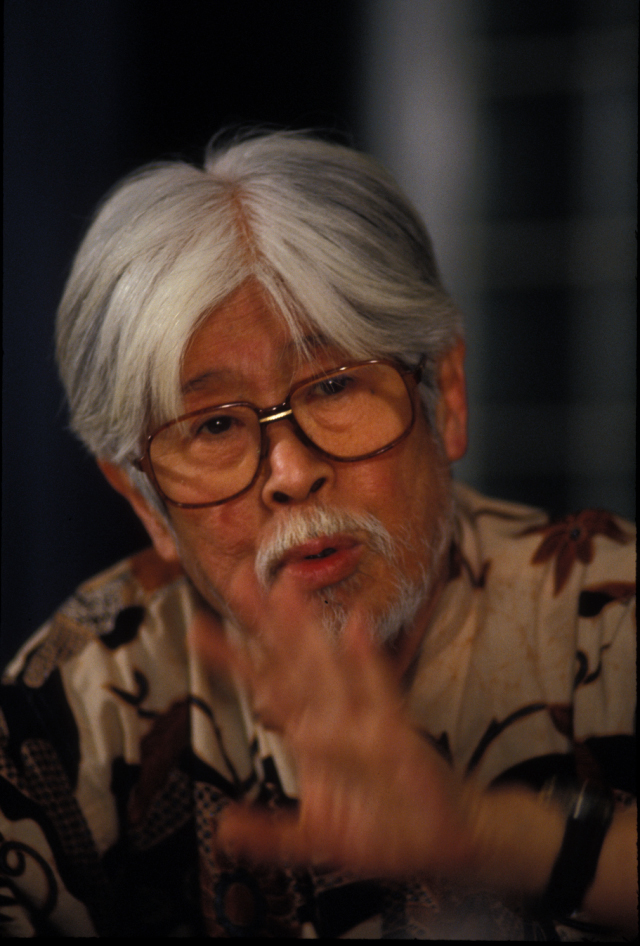

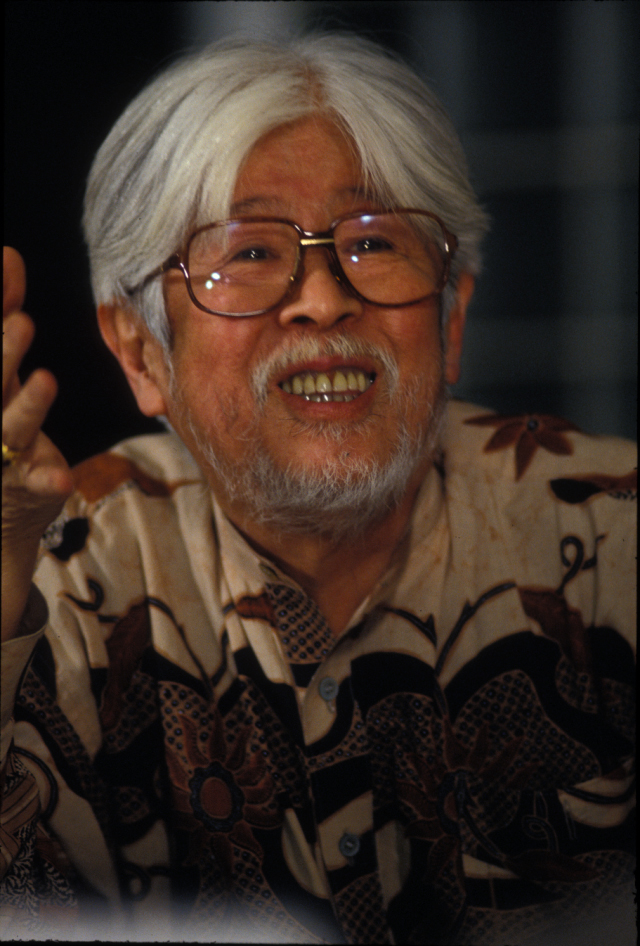

遠藤啄郎(えんどう・たくお)

東京芸大油絵科卒。演劇、人形劇、舞踊、音楽劇などの脚本・演出家。舞台用創作仮面のデザイン、製作。現代の「語り」芝居をライフワークとしている。海外公演も多く、ヨーロッパ、北米、アジア、東欧など三十都市におよぶ。代表作には仮面劇「小栗判官・照手姫」、仮面劇マハーバーラタ「若きアビマニュの死」など。紀伊国屋演劇賞、日本文化デザイン賞、横浜文化賞、他。劇団横浜ボートシアター代表。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)

.jpg)

.jpg)