TALK

[語る叙事詩] 「生きもの」と「ヒト」と「人間」

1. 生命誌へ、人類学へ

川田

中村さんは生物学のご出身ですか。

中村

化学です。化学科に入ったのですが"Dynamic aspects of biochemistry"という本とDNAに出会い、試験管の中の化学より体の中の化学のほうがおもしろいことに気づき、そこから生きものの研究に入りました。しかし、現代科学は、生きものも機械のように構造と機能だけを見てわかったような気になっていることに疑問を持つようになりました。もちろん、生命について考える分野は、文学、芸術、哲学などたくさんあるわけで、構造と機能に飽き足らないのなら、そのような分野に移ることも考えられるわけですが、科学を捨てる気は起きませんでした。悩んでいたところに、ゲノムという新しい考え方が出てきた。地球上のすべての生きものがそれぞれに持っているゲノムは、DNAという共通の物質からできていながら、親から子へと継いでいく過程でたった一つしかない個体を産み出します。つまりゲノムは多様性と共通性と個別性という切り口を見せ、しかも、あらゆる生きものの歴史性と関係性も見せてくれる実体として登場したのです。そこで、ゲノムを通して生きものの歴史物語を読み解く、生命誌(バイオヒストリー)をはじめたのです。

歴史物語として、生命を読み解くようになってから、わかってきたことをどう表現するかということが大きな問題になりました。表現することの大切さ、同時にむずかしさということをつねに考えています。科学はガリレオ、ニュートン以来、数字と強く結びついていて、自然現象を数式や法則で表わすという方向できました。しかし生きものを対象にすると、数式や法則では表現できません。生物学の教科書を見ると、数式はなく、言葉と図で書かれています。語っているのです。脳がどうはたらいているかということはぜんぶ言葉で語っていくわけで、最後には脳についての物語りになる。そこで今年のテーマは、「語る」ということにして、いろいろな分野の方のお話を伺っています。語るということは単にわかったことを伝えるだけでなく、語ろうとすることによって知ることにもなるということがわかってきました。

西アフリカのモシという文字がない社会で、暮らしの中に入って研究をなさり、そこからさまざまな文化や言葉のはじまりを見つめておられる川田先生から、身体とつながった「語る」ということを伺いたいと思いました。

西アフリカのモシという文字がない社会で、暮らしの中に入って研究をなさり、そこからさまざまな文化や言葉のはじまりを見つめておられる川田先生から、身体とつながった「語る」ということを伺いたいと思いました。

川田

非常に大きな問題ですね。「時代と学問 - 学問は世の役に立つか」。これは前職の広島市立大学でのお別れ講義の題だったのですが、いまの神奈川大学から頼まれて、その内容を補って書き直したものが評論集『人類の地平から』(註1)に入りました。僕の本では初めて駅のキヨスクで売っている本です(笑)。その中に僕がどういうふうに文化人類学を始めたのかを書きました。 はじめは生物学をやろうと、大学は理科II類に入った。その後、だんだんと文化人類学になっていったのです。いまも親しい人類学の尾本恵市(註2)さんとは大学時代も一緒で、あの頃は総合人類学といって、まだ自然人類学と文化人類学とが一つでしたから、理学部の人類学の人たちと"genetic drift"についての専門的論文を読んだり、ワイデンライヒ(註3)のシナントロプス・ペキネンシス(註4)の骨の詳細な分析の論文を読んだりして、生体計測(註5)や骨の観察などもひととおりやりました。 以来、僕の基本的な立場は「文化を持った生物としてのヒト」ということで、ちょうど一昨日出たばかりの論文集『人類学的認識論のために』(註6)でも基本となるものです。この論文集は四部作にするつもりで、まず『人類学的認識論のために』、次はここ数年手掛けている身体論を扱った『人類学的身体論のために』。そして『人類学的歴史論のために』、最後が『人類学的芸術論のために』。その後まだ余命があれば、こういう資料に基づく研究はやめて、フィクションの世界で恋愛小説を書こうと思っています(笑)。

中村

認識と身体と歴史と芸術。生命科学をやっていた時は無関係でしたが、生命誌になってからは、まさにそれらは気になる事柄です。

註1:『人類の地平から-生きること死ぬこと』

川田順造著。ウェッジ

註2:尾本恵市

1933年生まれ。東京大学理学部教授、国際日本文化研究センター教授等を経て、現在桃山学院大学文学部教授。著書に『分子人類学と日本人の起源』など。

註3:ワイデンライヒ 【Franz Weidenreich】 (1873-1948)

血液学を収めた後、自然史的観点から人骨を扱った人類学研究に傾倒。1934年からロックフェラー財団の支援で、中国地質調査所 新生代研究所名誉所長として、北京・周口店遺跡でのシナントロプスの発掘調査にあたる。著『人の進化』など。

註4:シナントロプス・ペキネンシス 【Sinanthropus pekinensis】

北京原人・中国猿人ともいわれ、原人類に属する原始的人類の一。1927年にD.Blackによって与えられた学名。現在ではジャワ原人などとともにホモ=エレクトゥスの中に入れられ、Homo erectus pekinensisの学名で表わされる。

註5:生体計測 【somatometry】

とくに人類学においてヒトの身体の形態を研究するに際して、身体形質を数量的に表現する目的から、生体を計測すること。

註6:『人類学的認識論のために』

川田順造著。岩波書店

2. 言葉ほど身体に密着したものはない

川田

生物としての人間ということが、僕の一番の原点です。『コトバ・言葉・ことば』(註7)にも書きましたが、言葉を発するということは、文化によって条件づけられた身体の使い方の第一のものであって、身体技法と言うべきものです。人間は手が二本、足が二本あるから、どこでもそれを同じように使うかというとそうではなくて、身体の使い方は文化によって大きく条件づけられています。笑い方も泣き方も違うし、歩き方も眠り方もぜんぶ違う。その一番もとにあるのが言葉を発すること、ある一定の言語音を発することです。

言葉を発するには、まず声を出す発声器官である声帯(註8)が必要です。それから音を操作して分節的な言語を話すための構音器官(註9)。この二つの組み合わせで言語の発話が可能となるわけです。舌や歯、唇などの構音器官の使い方は、小さい頃からの訓練でならされていくもので、まさに文化によって条件づけられた身体の使い方の最たるものです。

言葉を発するには、まず声を出す発声器官である声帯(註8)が必要です。それから音を操作して分節的な言語を話すための構音器官(註9)。この二つの組み合わせで言語の発話が可能となるわけです。舌や歯、唇などの構音器官の使い方は、小さい頃からの訓練でならされていくもので、まさに文化によって条件づけられた身体の使い方の最たるものです。

たとえばアフリカ南部のいわゆるブッシュマン(註10)が用いるクリックランゲージ。大部分の人間の言語は息を吐く時に音を出すが、この言語は吸う時に音を出す。だから[実際に舌で音を出す]、というふうな。その時に舌を鳴らす。それが吸打音といわれる言語の特徴です。 その言語の中で育った子どもは当たり前に音が出せるけれども、僕たちは一応理屈がわかってもそんなに楽々出せない。日本にも来たことのある南アフリカ出身のミリアム・マケバ(註11)という歌手がクリックソングというのを歌いますが、それはもうクリック(吸打音)がいっぱい出てくる歌です。僕たちにはなかなかまねができません。

それ以外にも、たとえばフランス人は、“h”を発音しませんから、一生懸命習わないと「ハヒフヘホ」が言えない。日本人には[ l ]と[ r ]の音の区別がないし、母音についてはきわめて鈍感です。フランス語や英語やアフリカの言語だと15~16種くらいある母音が現代日本語では5つしかないからです。英語では母音で区別される野球のバットも、乗合自動車のバスも、バード・ウォッチングというときのバードも、みな「バ」[ba]と発音してしまう。こうしたことはすべて子どもの頃からの言葉を習う過程でつくられた身体技法なのです。言葉というと何か抽象的なもののように思えるけれども、実は言葉ほど身体に密着したものはないのです。

註7:『コトバ・言葉・ことば-文字と日本語を考える』

川田順造著。青土社

註8:声帯

咽頭の中央部に位する発声装置。前端は甲状軟骨の内面に、後端は破裂軟骨に付着する弾力のある二条の靭帯で、空気の通路(声門)の幅を縮め、肺から出される空気によって振動し音を出す。

註9:構音器官

ある音を発するのに必要な位置をとったり運動したりする声門から上の音声器官の称。調音器官に同じ。

註10:ブッシュマン (ホッテントット)

かつてアフリカに広く分布していたが、今日ではKalahari砂漠に生活している。

註11:ミリアム・マケバ 【Miriam Makeba】

1932年コーサ人として生まれる。20歳で南アの人気バンド「マンハッタン・ブラザーズ」の女性ヴォーカルとしてデビュー。1959年渡米しソロ・デビュー。以降、反アパルトヘイトを訴え国際的に活躍。代表作『パタ・パタ』『Sing me a song』

3. 言葉がつくりだす伝達可能性

中村

文化による構音器官の使い方の違いは、日常外国語を習う時の苦労からも実感しますので、言葉という身体技法が文化によって違うということはわかりますが、もう一方で言葉というものはどこにも存在して、それらはお互いに通訳可能という意味で普遍性があるとも言えませんか。

川田

いや、それはわかりません。それは意味が通じるとはどういうことかという問題でしょう。意味が通じるか通じないかは限りなく不安定なものです。同じ日本語で話していれば意味が通じると思い込むのはあやまりで、僕の言っていることが中村さんに全部伝わっているかどうかわからないし、そもそもどう伝われば万全なのかというと、僕が勝手に考えていることと、それを聞く人が受けることとは違うのです。よく講演や講義で話をした後で質問を受けると、「ああ、わかってないな」と思う。ただ、それはあくまで、僕の側からこういうことを言いたかったという思いが伝わらなかっただけの話です。

いや、それはわかりません。それは意味が通じるとはどういうことかという問題でしょう。意味が通じるか通じないかは限りなく不安定なものです。同じ日本語で話していれば意味が通じると思い込むのはあやまりで、僕の言っていることが中村さんに全部伝わっているかどうかわからないし、そもそもどう伝われば万全なのかというと、僕が勝手に考えていることと、それを聞く人が受けることとは違うのです。よく講演や講義で話をした後で質問を受けると、「ああ、わかってないな」と思う。ただ、それはあくまで、僕の側からこういうことを言いたかったという思いが伝わらなかっただけの話です。

中村

逆に向こうには、予めこういうことを聞きたいという思いがあるから、別の聞き方をしたのでしょうね。

川田

そうです。『曠野から』(註12)というエッセイにも書きましたが、言葉とは伝達可能性(コミュニカビリティ)の一つの締めくくりにすぎない。というのは、言葉以前のいろいろな生活や考えの上の合意がなければ、何万語を費やしても意味は通じない。形式的に日本語なら日本語として言葉があっても、それを話す人と聞く人の間に共通の合意がなければ意味は通じない。抽象度の高いこういうことを話している時には、ある程度の共通性があるけれども、もっと細かいニュアンスの問題になれば、意味の通じ方には限りない段階があるのだと思います。

ただとても大事な点は、言葉は、それ以前にある伝達可能性に一つの締めくくりをつける役割を果すにすぎないけれども、同時に新しい伝達可能性をつくっていく強力な手段でもあるということです。言葉で語りかけることによって、いままで生活体験の上で何も共通性がなかった人との間に新しい伝達可能性をつくりだしていくことができると思うのです。

だから言葉というものは動的(ダイナミック)に考えなければいけない。言葉を固定的に捉え、言語が同じだから意味が通じるということは誤りだと思います。ある言語から別の言語へ翻訳が可能かは、可能でもあるし、不可能でもあるのです。

そもそも言語は「いくつある」というように数えられるものではなく、お互いに多元的に重なり合っている。現代日本語を見てもどれだけ外国からの言葉が入っているか。メイド・イン・ジャパンの英語もあるし、メイド・イン・ジャパンの漢語もありますしね。

註12:『曠野から-アフリカで考える』

川田順造著。筑摩書房、第22回日本エッセイスト・クラブ賞

4. ヒトを他の生きものと分けるもの

中村

言葉は伝達可能性の一つの締めくくりというお話は、生命誌では、生きものの一つとしての人間を考えていますので、鳥のさえずりまでふくめ、いやそれ以前に細胞同士でもある情報は伝達し合っているわけで、そのような広い意味での伝達可能性の一つの締めくくりと受けとめられ、その意味ではとてもよくわかるのです。ただもう一つの大事な点だとおっしゃった、言葉が新しいものをつくる強力な手段であるというところは、人間の言葉だからこそ可能なことではないでしょうか。

言葉は伝達可能性の一つの締めくくりというお話は、生命誌では、生きものの一つとしての人間を考えていますので、鳥のさえずりまでふくめ、いやそれ以前に細胞同士でもある情報は伝達し合っているわけで、そのような広い意味での伝達可能性の一つの締めくくりと受けとめられ、その意味ではとてもよくわかるのです。ただもう一つの大事な点だとおっしゃった、言葉が新しいものをつくる強力な手段であるというところは、人間の言葉だからこそ可能なことではないでしょうか。

川田

おっしゃる通りだと思います。

中村

ゲノムを基本にして生きているという点では、人間もふくめて生きものはぜんぶつながっており、その上でネコはネコ、チョウはチョウの生き方がある。その中で人間も人間としての生き方があるわけですが、人間の特徴は、言葉が持つ新しいものを生み出す力ではないかと思うのです。それが文化を生みだして、私たちの生き方を特徴づけていると。

川田

人間と、人間に一番近い別種であるボノボ・チンパンジーとのDNA上の比較では90%以上が共通しているそうです。ところが大きな違いの一つは、チンパンジーは分節的な言語を話せない。僕の友だちの松沢哲郎(註13)が、アイちゃんというチンパンジーで・・・。

中村

アイちゃんとはコンピュータでの数字ゲームで負けた体験があります(笑)。

川田

最近、彼が送ってくれた共同研究の論文に、類人猿でも赤ん坊の時には声帯が下がるとありました。人間をふくむサル目の特徴は、哺乳動物の中では例外的に樹上生活をはじめたこと。そのために手でものをつかむ能力が発達した。また素早い枝渡りをするために近くのものを正確に見定める眼は、平らな顔面に両眼がついて、比較的近くの対象の遠近を見分ける能力も発達した。ところが今度はせっかく登った木の上から人間だけが地上に下りた。その原因はよくわからないのですが、アフリカの乾燥化などの環境的な要因もあるようです。

木から下りた人間は、直立二足歩行するようになり、重い脳を運べるようになった。両手が自由になった。同時に大事な点は、声帯が下がって構音器官が発達したことです。

松沢君たちの実験でも、向こうはこっちの言っていることがかなりわかるようです。それはサインランゲージなどで反応してくることからわかるのですが、言葉はしゃべれない。声帯が下がって構音器官が発達しないと、「ヒ」とか「ト」のように声を分節させて発音できない。しかし、声を二重に分節させた言語というとらえ方も人間の側からの理解ですから、チンパンジーや鳥の伝えあいもそれなりに複雑かもしれませんが、意味の単位と音の単位を組み合わせて新しいメッセージをどんどんつくる、二重分節性(註14)という特徴による言語能力は、いまのところホモ・サピエンスにしか確認されていません。

二重分節性は、概念思考を自由に表現して新しい伝達可能性を生みだしていく。けれども同時に人間の欲望を果てしなく広げていく上でも、大きな役割を果たしているのではないかと思うのです。チンパンジーでも、アリでも、ほかの生きものでは自制がはたらいている。同じ種の中で何百万という個体を犠牲にする殺し合いはやらないということと、ホモ・サピエンスの違いは言語能力と結びついているのではないかとも思うのです。

註13:松沢哲郎

1950年生まれ。京都大学霊長類研究所・思考言語分野教授。1978年から、チンパンジーの知性の研究「アイ・プロジェクト」を行なうなど、「比較認知科学」と呼ばれる新しい研究領域を開拓。

註14:二重分節性 【double articulation】

ことばは思考のまとまりである発話が、まず意味上の最小単位である形態素(または記号素)に分けられ、さらに形態素は音声上の最小単位である音素に分けられるという特性。

5. 「言語」を語る-さまざまな音と意味の結びつき

川田

二重分節性の言語で伝え合いをするには、概念思考が欠かせない。さきほどの構音器官の話は生物的な条件の一つにすぎません。概念思考の発達は、直立二足歩行によって脳が格段に大きくなったことと関係があるでしょう。また、言語は人類に普遍的だけれども、文字はそうではない。歴史的に見ても、現在の人間の中での割合から見ても、文字を使用している人間はごく一部にすぎない。さらに、音声言語も表現や伝え合いのすべてではない。ヘレン・ケラー(註15)のような例では、音声言語が出てこないで、手をつなぐなどの触覚での伝え合いが重要です。そのような身体による表現・伝達では、聾唖者の手話システムなどの身ぶり言語もあります。結局、二重分節性を持った音声言語を話すことは人間とチンパンジーとを分ける大きな特徴の一つではあるけれども、それだけではないということです。

二重分節性の言語で伝え合いをするには、概念思考が欠かせない。さきほどの構音器官の話は生物的な条件の一つにすぎません。概念思考の発達は、直立二足歩行によって脳が格段に大きくなったことと関係があるでしょう。また、言語は人類に普遍的だけれども、文字はそうではない。歴史的に見ても、現在の人間の中での割合から見ても、文字を使用している人間はごく一部にすぎない。さらに、音声言語も表現や伝え合いのすべてではない。ヘレン・ケラー(註15)のような例では、音声言語が出てこないで、手をつなぐなどの触覚での伝え合いが重要です。そのような身体による表現・伝達では、聾唖者の手話システムなどの身ぶり言語もあります。結局、二重分節性を持った音声言語を話すことは人間とチンパンジーとを分ける大きな特徴の一つではあるけれども、それだけではないということです。

中村

そうですね。ただ日常の言語活動でも、言葉を発することが、単に伝達するだけでなく、概念をつくるために不可欠なものだという実感があるのですが、チンパンジーに概念思考ができるかと、彼らに聞くわけにはいかないけれど、身ぶりもふくめて「言語」と呼ぶなら、そこからも概念が生まれてくるのでしょうか。

川田

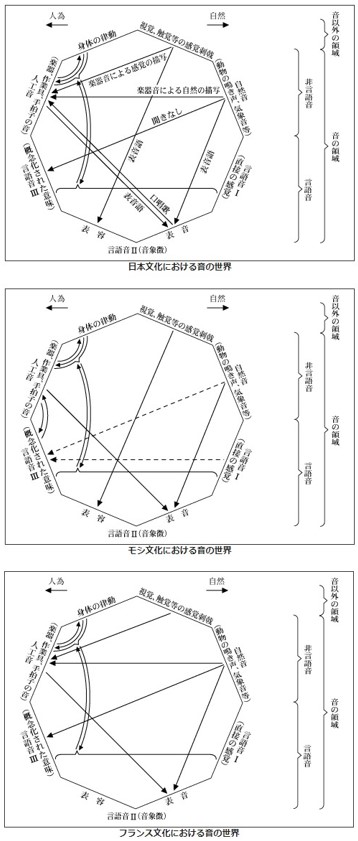

言語があるからといって、すぐに概念思考があるとはいえないと思う。声と意味の結びつきにはいろいろな段階があり、それぞれの結びつきは、さまざまな文化の中で、二次的に形成されていくものだと思うのです。音と意味の結びつきのいろいろな段階については、「文化における音の世界」という八角形の図(図参照)をつくって詳しく論じています。その中で「自然」に対応する右端の一辺が、異種間でもある程度通じ合える、個体と種が危機に瀕している時の叫びです。断末魔の叫びは個体が死の危機に瀕しているときの音の表現です。加えて、種の危機を知らせる、仲間に警告を発する叫び。生きものにとって根源的な、個体と種の存続にかかわるそうした叫びには、ヒトやサルやトリといった種を越えて通じ合える面があると思うのです。

他方の「人為」に対応する左端の一辺が、文化の約束に基づいた合意によって、概念化された意味と音との結びつきが、もっとも恣意的な言語音です。 音とそれが表わす意味との関係がどれだけ「恣意的」であるかの度合いによって、つまり音と意味の結びつきが直接的かどうか、あるいは言語学の用語で「動機づけられて」(motivated)いる度合いによって、右から左へと音を並べてみたのです。 僕はその中間のところの、いままでの言葉では擬音語(表音)とか擬態語(表容)と呼ばれていた領域、それともう一つ右側の、意味は表わしていないが、音そのものに魅力がある、たとえば植木等の歌に出てくる「スイスイスーダララッタ」のような言語音をふくめて、直接的に感覚にはたらきかけるおもしろさを持った、異なる文化の間でも通じ合える音というものをずっと考えてきました。

ソシュール(註16)言語学の功績は音と意味の結びつきが文化による約束だということを明確にした点だと言えますけれども、言語はそれだけでは語れない。動物的な次元での声による伝え合いからはじまって、音と意味の結びつきのいろいろな段階が人間の言語にもある。その段階をよく見れば、概念思考がなくとも、声による伝え合いはできるということがわかるのです。

ソシュール(註16)言語学の功績は音と意味の結びつきが文化による約束だということを明確にした点だと言えますけれども、言語はそれだけでは語れない。動物的な次元での声による伝え合いからはじまって、音と意味の結びつきのいろいろな段階が人間の言語にもある。その段階をよく見れば、概念思考がなくとも、声による伝え合いはできるということがわかるのです。

中村

確かに、伝え合いに概念思考が不可欠ではないということはわかります。ただ、ヒトを他の生きものたちと分ける、その違いを生みだしたものは何かと考えると、概念思考というものは大きいし、言葉がなかったら、概念が持てたのだろうかという疑問を持つのです。

川田

それはわからない。ただ、言葉がなければ概念の存在を確かめられないことは確かですね。ただそれは概念というものの、それこそ概念規定の問題にもなってしまいますね。

註15:ヘレン・ケラー 【Helen Adams Keller】 (1880-1968)

アメリカの女流教育家・社会福祉事業家。二歳の時盲聾唖となったが力行して大学を卒業。身体障害者の援助に尽す。著「私の生涯」など。

註16:ソシュール 【Ferdinand de Saussure】 (1857-1913)

スイスの言語学者。ジュネーヴ大学での講義をもとに編集・出版された『一般言語学講義』(1916年刊)は構造主義の理論的出発点をなす。

6. 連続と歴史、断絶と論理

中村

川田先生は、文化を比較する有効な一つの方法として三角測量ということを提唱しておられますね。具体的には日本とフランスと西アフリカのモシ社会の三つを置いて重ね合わせて見ることでいろいろ浮き上がってくると。

川田

文化の三角測量の類推は、地測からヒントを得たもので、1対1の相互比較よりは、二つの参照点から他の一点を照射するほうが、対象とされる一点をよりよく相対化し対象化できるということです。異なる文化を比較する場合に二つの行き方があって、一つは連続の中の比較。たとえば日本と中国や東南アジアとの比較をする場合は連続の中の比較で、その時に問題となるのは歴史的関係です。もう一つは断絶の中の比較で、日本とフランスと西アフリカ内陸のモシ社会には、19世紀末までお互いに直接の影響がなかった。しかも、それぞれ非常に異なる自然条件や文化条件の中で、まったく違う方向の文化を発達させてきました。僕は歴史的関係の比較ではなく、むしろ断絶の中での論理的な比較から、人間というものが持っている原理的なものを発見できるのではないかと思うのです。

この三つの文化は、一つは研究者である自分がその中で生まれ育った文化である日本。もう一つは自分が異文化の研究対象として選んだ西アフリカの一文化。それから、人類学という学問を発達させ、そのように対象を見る方法の多くをそこで学んだ異文化フランスということで、僕にとっては二重の意味があります。

この三つの文化は、一つは研究者である自分がその中で生まれ育った文化である日本。もう一つは自分が異文化の研究対象として選んだ西アフリカの一文化。それから、人類学という学問を発達させ、そのように対象を見る方法の多くをそこで学んだ異文化フランスということで、僕にとっては二重の意味があります。

さらに、それはアジアのモンゴロイド(註17)の一文化としての日本、西欧のいわゆる白人が作った文化の一典型としてのフランス、それからもう一つの人間の重要なグループである黒人がつくった文化という三つの文化でもあり、これがすべてではないが人類を考える場合にある程度の代表性がある。

中村

連続と歴史、断絶と論理という形での比較というお話は生命誌にとっても参考になります。三つを置いて見ることによって、一つの中にいたのでは見えないものが見えてくるということを、生命誌でも考えています。生物学は、バクテリアなどもふくめてあらゆる生きものを研究対象にしてきましたが、ヒトはその中に入っていませんでした。それは人類学という学問にまかせてきた。ところが最近、ヒトゲノム解析がなされ、ヒトが生物学の対象になってきた。そこで生物としてのヒトの特徴を見ていくと、先ほどから出ている言葉、そこから生まれる文化が視野に入ります。それは人間を考えるということになります。これまではヒト以外の生物を扱う生物学、ヒトから人間を扱う人類学、人間について考えるたとえば哲学などというように別々の学問がそれぞれの視点で考えてきた。けれども、いま考えなければならない問題を解くには別々に見ていてもわからない。そこで、ゲノムから、「生きもの」全体を見渡してヒトを一つの種としてきちんと位置づけると同時に、裸のサルとしての「ヒト」と文化を持った「人間」、そこに登場する言葉を関係づけて考えていくことが必要だし、いまはそれができるのではないかと思うのです。私はこの「生きもの」と「ヒト」と「人間」という三点を生命誌という視点で考えていきたい。そこには連続と歴史、断絶と論理の両方を組み込んでいくことができるのではないかと思っています。

川田

違う参照点を比較することによって、一つひとつをよりよく相対化し対象化できるという点でも、いまおっしゃったことはとても重要だと思いますね。

註17:モンゴロイド 【Mongoloid】

コーカソイド(白色人種)・ニグロイド(黒色人種)とともに三大人種群を構成している人種群。アジア大陸東半・太平洋諸島・南北アメリカに分布。黄色人種ともいわれる。

7. ゲノムが語る叙事詩「生きもの」

中村

川田先生は、いま文化という現象から、人間の原理を探るとおっしゃいました。私の場合も、やはり原理を求めているのですが、生きものという現象から、科学として「知る」ということを試みても、物理学のような、数式で書ける法則性という形の原理は出てこない。はじめに申し上げたように、生物の原理は言葉で語るしかない。それで「語る」ということをずっと考えておりましたら、先生の『コトバ・言葉・ことば』の中で「叙事詩と年代記」というところに出会い興味を持ちました。

生きものをとらえる時に、ここに存在するものだけを見てもわからない。アリがいる。ネコがいる。と同時に、アリになってきた、ネコになってきた歴史がある。その「過程」を見ずに生きものを語ることはできません。

生命誌を、歴史の「史」にせず「誌」にしたのは、生きものは年代記でなく叙事詩として語るものだと思ったからだ。御本を読んでそう思いました。

川田

日本語の「誌」というのは、英語では"history"、フランス語では"histoire"ですね。博物誌"histoire naturelle"ですが、その時も、"histoire"という言葉の意味がとても多様です。「誌」とすることで、日本語でも多様な意味をふくませられるとよいですね。

中村

年代記は、文字によって現在を過去にしてしまうのだけれど、叙事詩は、声によって過去を現在に甦らせるという指摘、本当になるほどと思ったのです。

川田

その場合、過去から現在への時間の流れは無化される。

中村

叙事詩として、先生のおっしゃる「語る」という意味で、生きものを語れないだろうか。どうお考えになりますか。

川田

過去を現在に甦らせるという意味ではよいと思います。それは同時に歴史であり、「語られ」ることによって、過去を現在に凝集させるということになる。

中村

私たちは、実際に、ゲノムというものを身体の中に持っている。それは過去の凝集なのです。

川田

それはおもしろい。

中村

動物が卵から生まれてきますね。卵はゲノムを持っていて、それが身体をつくり、それによって育ち、それによって死ぬ。生きものという現象のすべての過程で、ゲノムを読み解いていきます。身体がゲノムを読み解くことで現象が起きている。その意味でゲノムは過去の凝集であり、同時に、いま現在を読み解くものなのです。そういうふうに生きものを見ていきたい。

動物が卵から生まれてきますね。卵はゲノムを持っていて、それが身体をつくり、それによって育ち、それによって死ぬ。生きものという現象のすべての過程で、ゲノムを読み解いていきます。身体がゲノムを読み解くことで現象が起きている。その意味でゲノムは過去の凝集であり、同時に、いま現在を読み解くものなのです。そういうふうに生きものを見ていきたい。

川田

なるほど。おもしろいですね。ゲノムというものを「比喩的」にとらえて、古文書のような、文献資料のようなものと考えるのですね。その古文書を身体が読み解いて現在にしていく。

中村

身体は、古文書を大切に持っていなくてはいけないけれども、同時に、いま使ってどんどんはたらかせていかないと身体は生きられない。

川田

身体とゲノムを分けて考えておられますが、身体の中に入っているゲノムを読み解く、その読み解く「力」はゲノムによる。

中村

そう、自己創出していく。いま生物学がおもしろいのは、ゲノムがおどろくばかりに多面的な性質を持っているからです。科学者は、概念だけでは駄目で、なにか実体を持たないと安心しない。

川田

ゲノムは物質でもある。タンパク質をつくって…。

中村

生物には「階層」があり、それが学問分野の区別ともなっていました。分子、細胞、臓器、個体、種。それぞれ別々の見方でこれまで研究してきました。同じ生きもの研究と言っても、どの研究をするかによって目的も違えば方法論も考え方も違うのです。ゲノムは生きているという現象をあらゆる面から関連づけて、読み解くことができる多面的な性質を持った物質です。ゲノムは分子ですが、細胞があれば、必ずそこにゲノムがある。人間がいれば、川田先生のゲノムがあり、私のゲノムがある。種としてヒトゲノムがあり、ネコゲノムがあり、種の数だけのゲノムがあります。そうやって、生きものの多様な現象を、階層ごとにとらえると同時に、すべて重ねて見ることができます。そのようなとらえ方を可能にする実体を手にしたのは、歴史上はじめてです。ゲノムを通して、「生きもの」を、生きものの中での「ヒト」を、そしていろいろな意味での特徴を持ち、別の言い方をすればその制約の中で成り立っている「人間」をとらえ続けていきたい。それが「生命誌」なのです。

川田

人間にも、人間以外の生物すべてにもゲノムがあり、その点ではすべてに共通の基盤であるということですね。

中村

共通の基盤の上にそれぞれ多様な現象を見せている。そういうたくさんの中でのヒトということですから、この多面性を読み解いていくには、「語る」ほかはない。

川田

そうかも知れません。数式ではできないですね。

中村

川田先生が、文化人類学として人間の原点をいろいろ探しておられることが、このような形でゲノムを通して生命の原点、その中での人間を探している私たちの作業と重なり合っているように見えて教えていただきたかったのです。

8. 人間に要求される謙虚さ

中村

21世紀の科学技術文明、そして資本主義は人間の限りない欲望と強く結びついており、環境を破壊し、仲間だけでなくほかの生物も次々と殺戮している。この現代文明は言葉を持ったホモ・サピエンスの当然の帰結なのでしょうか。40億年近い歴史を共有する約5000万種の生きものの一つであることを踏まえて、ほかの種とまったく違うこの生き方は一体何なのだろうと思って悩みます。遺伝子なのか、文化なのか。言葉というものは、人間の人間らしさ、5000万種の中の人間だけが持つ特徴であることはまぎれもない事実ですが、それが非常に辛い現代社会の問題点の原因だとすると、とても難しい課題を抱え込みますね。

川田

答えが出ない。それは種間倫理というものがあり得るか。あり得たとしても、人間がつくるものはやはり人間中心になるのではないかという問題です。もしも、生物の種の一つとしての人間ということをきちんと考えて遠慮した場合、人類はどんどん縮小して、場合によっては消滅したほうがよいのかもしれない・・・。

中村

20世紀後半にはじめて出てきたDNAというものの最大のメッセージは、地球上のあらゆる生きものがこれを共通に持っているというところにあります。そこを基本にして人間を考えるのが生命誌の立場ですが、それを踏まえた上で、種間の関係をどうするべきかという問いが改めて出せるのではないでしょうか。

川田

なるほどね。DNAが共通だということをもとにする。

中村

DNAをもとにすべてを考え人間もそこに位置づける。

川田

ただDNAというものが出なくても、だいぶ前から人間も生物の中の一つの存在だということはわかっていましたね。

中村

西欧でも古くまで戻れば、近代とは違った自然との結びつきを持つケルト(註18)などの文明もあったと思いますが、現代科学を作り出した西欧の文明、少なくとも近代以降に西欧が作り出し、グローバル化した文明は、生きものが共通ということを基本にはしていない。現代文明はそこから生まれていますでしょう。そこで、現代文明の象徴のような科学から出てきたDNAが、また改めて、生物の一つということを明らかにしたところに意味があると思うのです。

川田

それは、僕が「創世記パラダイム」と呼んでいる世界観の問題で、その基本には、確信犯的ヒト中心主義がある。僕は、自然における人間のとらえ方についてまず三つのモデルを考えています。第一は、人間もほかの生物と平等の資格で生きているにすぎないとする自然史的な発想で、仏教の世界観に代表される。第二は、人間も生物の一部だけれども、その中でごく自然に人間中心に考える。人間のためにほかのものは利用してもよいとする、いわゆる唯物論の考え方で、常識的ヒト中心主義者ともいうべき多くの人々に共有される立場といえる。そして第三が「創世記パラダイム」の考え方で、唯一神である創造主がその姿に似せて人間をつくり、人間に役立つようにほかのものもおつくりになった。だから、家畜は何十万頭殺して食べてもよいという考え方です。

最後に、三つのモデルのどれでもないその他大勢の立場があって、それは当事者によっても、体系的な自覚も思想化もされていない漠然とした「アニミズム的世界観」というものがある。 一神教や仏教の文化を生きている人でも、日常的にはアニミズム的思考をしていることが多い。東京にいた頃、朝、近くのグラウンドで散歩していると、ジョギングしていたおばさんが、ちょうど向こう側を昇ってきたお日様に向って、足を止めて、かしわ手を打って拝んでいる。そういう自然との関わりが日本人の中にも残っている。また、自分たちが生きていくために他の生物を大量に虐殺せざるを得ない場合、たとえば、生業としてある鰹節の業者が何百万と鰹を殺している。けれども、「ごめんね」という気持で鰹塚を建てて供養する。そういう考え方は確信犯的な家畜の大量虐殺とは違うと思うのです。

最後に、三つのモデルのどれでもないその他大勢の立場があって、それは当事者によっても、体系的な自覚も思想化もされていない漠然とした「アニミズム的世界観」というものがある。 一神教や仏教の文化を生きている人でも、日常的にはアニミズム的思考をしていることが多い。東京にいた頃、朝、近くのグラウンドで散歩していると、ジョギングしていたおばさんが、ちょうど向こう側を昇ってきたお日様に向って、足を止めて、かしわ手を打って拝んでいる。そういう自然との関わりが日本人の中にも残っている。また、自分たちが生きていくために他の生物を大量に虐殺せざるを得ない場合、たとえば、生業としてある鰹節の業者が何百万と鰹を殺している。けれども、「ごめんね」という気持で鰹塚を建てて供養する。そういう考え方は確信犯的な家畜の大量虐殺とは違うと思うのです。

宮沢賢治(註19)が未定稿の『ビヂテリアン大祭』という童話で語ろうとした問題は、現代では非常に重要だと思う。人間以外の生きものを、人間の生存のために犠牲にすることを否定する「菜食信者」の世界大会がカナダで開かれ、そこにシカゴの畜産業者の宣伝カーがのりこんで、人間が他の生きものを食べることの是非をめぐって、白熱の討論が展開されるというものです。僕がヒトと動物の関係学会(註20)というおもしろい学会のシンポジウムに呼ばれて、その時のテーマがまさに「人は肉食をやめられるか」。そこでこの宮沢賢治の話を持ちだしたのですが、1930年代に賢治が提起した問題というのが、いまも新鮮で、議論の中心になってしまいました。賢治は仏教思想ですから、他の生命の犠牲によって生きるしかない人間のかなしい業というものを見据えた上で、人間も輪廻転生の中にあって動物に生まれ変わるかもしれないのだから、人間以外の生きものを食べるべきではないという立場です。結局、賢治も直接の解決を示してはいない。

中村

たぶん、これは解決のない話。けれど、考え続けることが大事であり、時代によって新しい知見が生まれますから、それを生かしてまた新しい考えを生んでいくということのくり返しかもしれません。

川田

そう思いますね。「世界は人間なしに始まったし、人間なしに終わるだろう」。これは、フランスでの僕の恩師であるレヴィ=ストロース先生(註21)の『悲しき熱帯』の終わり近くに出てくる僕の好きな言葉です。この本は僕が長い時間をかけて翻訳しました。人間というものは、自分の意思で存在しはじめたわけではないし、いつか必ず滅びる。人間は世界の王様でないし、威張る理由はどこにもない。人間なしに世界ははじまって、世界が終わるときすでに人間はいない。壮大なペシミズムだけれども、これはきわめて深い意味での「謙虚さ」を人間に要求している。僕はこのことが第一前提だと思います。

人間はかりそめの資格で地球上に存在しているにすぎない、だから地球に修復不可能な損害を与えることは許されない。そういう立場です。

中村

世界は人間なしにはじまって、そして人間なしに終わるということは、生命誌も語っていることです。長い間DNA研究をしていますとこの感覚が自ずと身につくので、なぜいまの社会はこれほど傲慢なのかと不思議に思っていたのですが、人間そのものを研究対象としている学問の中から「謙虚さ」が要求されるという表現を伺ってホッとしました。先生の著書やお話から、言葉による表現の適確さを感じて、これが私が言いたかったことなんだと思うことが多いのですが、これもその一つです。その認識を持たない人たちの行動が、破壊と殺戮に満ちた世の中を招いている。目の前のことを少し見つめればわかるのになぜ見ないのか、とてもはがゆい思いがしていましたので、先生のお話に勇気づけられて声を出すようにします。

川田

もう一つ、この世に絶対的な悪と絶対的な正義があるという現代のアメリカ大統領の思考に象徴される考え方。自分たちには絶対の正義があり、相手は絶対悪だという考えも、人間の謙虚さを忘れた傲慢から生れるのではないかと思います。

註18:ケルト 【Celt】

五世紀頃までアルプス以北のヨーロッパの大部分とバルカンまで広く居住した民族。妖精伝説や多くの民話・神話で知られる。

註19:宮沢賢治 (1896-1933)

詩人・童話作家。岩手県花巻生まれ。盛岡高農卒。早く法華経に帰依し、農業研究者・農業指導者として献身。詩「雨ニモマケズ」、童話「銀河鉄道の夜」など。

註20:ヒトと動物の関係学会

平成7年発足。自然科学系の研究者のみならず、社会科学系、人文科学系の研究者も多数参加。

註21:レヴィ=ストロース 【Claude Lvi-Strauss】

1908年生まれ。フランスの文化人類学者。人類学に構造主義的方法を導入し、親族の研究や、神話の構造分析を行い、神話素を設定。著『悲しき熱帯』『野生の思考』など。

9. 自然の中から見つける科学と技術

川田

自然というものは人間の力でどうにでもなると考える。そうではない生き方。アフリカの場合は自然のものの中に形を発見していく。

あそこにある三本脚の椅子を見てください。自然の木の形をとてもうまく生かしていている。土地の人は普段から、たとえばこういう形をした木を見た時に、これは椅子になると思って覚えておく。自然にあるいろいろな枝分かれの形の中から、人間が思う、役に立つ形や特徴、たとえば椅子の脚などを記号(signe)、類推によって見つけ出すのです。記号を媒介とした比喩的思考で自然を巧みに利用していくブリコラージュ(註22)の発想です。

ブリコラージュは、レヴィ=ストロース先生が、神話的思考の特質として、概念(concept)によって考える科学的思考に対置されたものです。これは日本人も昔からさかんにやっていることで、いま僕も島根県などいくつかの地方でいろいろな古い道具などを調査していて感じることです。

このアフリカの三本脚の椅子は男の椅子。あの四本脚は女性の椅子です。とても安定していて巨大なお尻がバンと乗ってもびくともしない。それをもらい受けてきました。なぜ男は三本で、女は四本かと聞くと、だってそれはそうじゃないかって体の前面を指しながら言う。では、どこを数えると三と四になるか。直感的にわかる気もしますが・・・。

このアフリカの三本脚の椅子は男の椅子。あの四本脚は女性の椅子です。とても安定していて巨大なお尻がバンと乗ってもびくともしない。それをもらい受けてきました。なぜ男は三本で、女は四本かと聞くと、だってそれはそうじゃないかって体の前面を指しながら言う。では、どこを数えると三と四になるか。直感的にわかる気もしますが・・・。

このひびが入って木が割れたところを缶ビールの蓋でつくろってある。これがまたいいのですね。僕の大事な宝です。

このひびが入って木が割れたところを缶ビールの蓋でつくろってある。これがまたいいのですね。僕の大事な宝です。

中村

実はゲノム研究をしていると「生きものはブリコラージュである」とわかるのです。この表現は、ノーベル賞を受賞したフランスのパスツール研究所のフランソワ・ジャコブが使ったものなのですが。彼は「自然は鋳掛屋だ」とも言っています。そこから思いがけないおもしろいものが生まれてきた。決してまったく新しいものが生まれたのではないことは、私たち人間とバクテリアとハエとマウスのゲノムの構成を見ると同じ部品の組み合わせであることからわかります。生きものの研究はブリコラージュの発想なのです。ですから、やはり科学ではなく誌なのだと思います。でもまだ科学には自然の中から見つけるという気持がありますが、科学技術は、なんでも俺たちが作るんだとなる。最近、文部科学省が大学などの研究の中から科学という言葉を消して科学技術にしてしまいました。科学と科学技術は基本がまったく違う、それは間違っているとずいぶん言ったのです。日本の科学研究の予算は、科学技術基本法に基づく計画の中で出るので、科学技術としなければお金が出ないから駄目だというわけです。言葉って大事なことで、科学と言えば、自然に発見させていただくという感覚があるのに、科学技術、科学技術と言っていたら、とても不遜なことになり自然とは離れた方向へ行ってしまいます。

川田

明治以前の日本には、技術はあったが、科学はなかった。日本人の自然のとらえ方がそれを必要としなかったからだと思います。西洋とは違うものなのです。

中村

日本は実は科学そのものを入れたのではなく理科にしたという指摘があります。それで理科の教科書を見ると、自然を見ましょうというところが強調されています。論理的に考えましょうとはあまり書いていない。これは科学をそのまま入れたのではないですね。自ずと日本型になっていたというおもしろい話だと思います。

註22:ブリコラージュ 【bricolage】

あり合わせのもので器用にやりくりすること

こぼれ話 - ヒョウタン・瓢箪・ひょうたん

川田

僕はヒョウタンが大好きで、ここにもずいぶんあります。ヒョウタンは西アフリカの原産ですが、多くの国でさまざまな使われ方をしています。

この細長くて大きなヒョウタン、これは音具です。中が空洞で、女性が腿を出したまま座って脇に抱え、上の端を掌でふさいだりあけたりし、下の端を腿に打ちあてて、交互にくり返して、土地の人は上手に違う高さの音を出して、コミュニケーションをする。

この細長くて大きなヒョウタン、これは音具です。中が空洞で、女性が腿を出したまま座って脇に抱え、上の端を掌でふさいだりあけたりし、下の端を腿に打ちあてて、交互にくり返して、土地の人は上手に違う高さの音を出して、コミュニケーションをする。

こちらも僕が大切にしている使い込んだヒョウタンの器。モシ語でゲブガという丸いヒョウタンを二つに割ってくりぬいたお椀で、地酒のビールを飲みます。もとのヒョウタンはもっと皮が厚く、それを何度も洗って、使い込むとこんなに薄くなる。とっても軽いでしょう。これも僕の宝物で、友だちの陶芸家に見せたら、これこそ器の原点だと言われた。無駄なものが何もない。しかも、このお椀は軽くしなうんです。日本の木工のお碗でもこんなに薄くて、しなうほどの木器ってないと思う。

こちらも僕が大切にしている使い込んだヒョウタンの器。モシ語でゲブガという丸いヒョウタンを二つに割ってくりぬいたお椀で、地酒のビールを飲みます。もとのヒョウタンはもっと皮が厚く、それを何度も洗って、使い込むとこんなに薄くなる。とっても軽いでしょう。これも僕の宝物で、友だちの陶芸家に見せたら、これこそ器の原点だと言われた。無駄なものが何もない。しかも、このお椀は軽くしなうんです。日本の木工のお碗でもこんなに薄くて、しなうほどの木器ってないと思う。

それから、これかわいいでしょう。これは何でしょう。絶対当たらないですよ。こういう発想こそ、まさに「ブリコラージュ」、比喩的な思考が大事です。概念思考ではありません。これは浣腸器なんです。アフリカのお母さんは、口に煎じた汁をふくんで、赤ちゃんを逆さにしてお尻に口を当てて薬を吹き込む。これを使うときは、これを煎じ薬に浸して、とがった先をお尻に当てて、ふくらんだ方の穴からフーッと吹く。これはうちの家宝です(笑)。

それから、これかわいいでしょう。これは何でしょう。絶対当たらないですよ。こういう発想こそ、まさに「ブリコラージュ」、比喩的な思考が大事です。概念思考ではありません。これは浣腸器なんです。アフリカのお母さんは、口に煎じた汁をふくんで、赤ちゃんを逆さにしてお尻に口を当てて薬を吹き込む。これを使うときは、これを煎じ薬に浸して、とがった先をお尻に当てて、ふくらんだ方の穴からフーッと吹く。これはうちの家宝です(笑)。

これはストガという細長い下ぶくれの小型のヒョウタンで、半分に縦割りするとひしゃくが二つとれますね。日本でも、ヒョウタンの古い言葉は「ひさご」、「ひさこ」で、それが「ひしゃく」の由来だといいます。

水を飲む器としての瓢は、中国では『論語』(註23)、日本では「神楽歌」(註24)にみられ、『日本書記』(註25)には、川の水面にひさごを浮べる話もあり、十五、六歳の少年が、「ひさごはな」の形に髪を結うと書かれています。

アメリカ大陸にも紀元前7000~5000年前に伝わっていますが、ヒョウタンの種子が一粒でも漂着すれば、そこから発芽していくらでも増えるようです。種子を二年間、海水に浮かべておいても発芽力が低下しないことを実験によって確かめた人がいます。昔、西アフリカからポンと海に落ちたヒョウタンが、大西洋を海流にのって運ばれて、中南米にたどり着きどんどん増えたのでしょう。中南米でもヒョウタンの道具というのはずいぶん使われています。

註23:『論語』

四書の一。孔子の言行、孔子と弟子・時人らとの問答、弟子たち同士の問答などを収録した書。二〇編。日本には応神天皇の時に百済より伝来したと伝えられる。

註24:神楽歌

皇居および皇室との関連が深い神社で神をまつるために奏する歌舞(御神楽)に用いる歌謡。民間の神社の祭儀で奏する歌舞(里神楽)に用いる歌謡では系統によりさまざまなものがある。

註25:『日本書紀』

六国史の一。奈良時代に完成した日本最古の勅選の正史。720年舎人親王らの撰。

対談を終えて

中村桂子

著書や対談の記録を拝読し、是非お話を伺いたいと思いながら、正直ちょっと恐そうだなと躊躇していました。案の定、言葉にとても厳しい方でした。人間にとっての言葉、生命誌にとっての言葉の意味を考えたいと言いながら、甘かったと反省し、ここで指摘された大切なことをていねいに考えて行こうと思います。得るところの多い時間でした。

川田順造

川田順造(かわだ・じゅんぞう)

1934年東京生まれ。文化人類学。東京大学教養学部卒、パリ第5大学民族学博士。東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所教授を経て、現在神奈川大学大学院教授。主著に『曠野から-アフリカで考える』(筑摩書房)、『無文字社会の歴史』(岩波書店)、『聲』(筑摩書房)、『口頭伝承論』(河出書房新社)ほか多数。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)

.jpg)

.jpg)