RESEARCH

形づくりを支える分子の形の変化

生命現象を支えるさまざまな分子。分子がはたらくには、その形が重要だ。多細胞動物にとって大切な細胞接着分子の形の変化を通して動物の進化を探る。

まずはここから…リサーチのツボ

1.細胞と細胞をくっつける構造に注目する理由

細胞と細胞がくっついてはじめて多細胞生物ができた。しかし、細胞が単にくっつくだけでは無秩序な細胞のかたまりにしかならない。複雑な体の形を精巧に築き上げるには、細胞が平面上に配列してシートを作ったり、細胞の形を変えてシートを折り曲げたり、細胞がずれてシートが伸びたり、細胞の集団が離れて散らばったりしなければならい。つまり、多細胞生物は、体の形を作る過程において、それぞれの細胞が細胞接着という装置を巧みに操って細胞と細胞の位置関係を順序よく変えていかなければならない。

多細胞生物が誕生したのは今から約10億年前。その時から細胞がそんなにいろいろなことができたとは考えにくい。最初は、細胞が集団になってひとつの塊を形成したこと自体に何かメリットがあったのかもしれない。そして、多細胞体という形式がふつうになると、多細胞生物は体全体の形をいろいろと変えることによって新たな生存競争を始めたのだろう。多細胞生物は、体を形作るために都合のよい、さまざまな道具を開発し(その道具はあくまでも突然変異の積み重ねによって偶然にできるものであるが)、その生存競争に挑んだと想像される。接着装置はそんな道具のひとつである。

一般論として言えば、道具は構造物である。新しい構造物ができることや構造物の形が変化することが、機能的に有利になるならばシステム全体に大きな影響を与えうる。ただし多くの場合、その影響のあり方は予測不可能なのである。このことは、人間社会の発展の仕組みと似ている。例えば、”光ケーブル”と言う道具のおかげで短時間に莫大な情報を遠距離間でやりとりできるようになった。現在、光ケーブルは電話線にとって変わろうとしており、この道具を基盤にしてテレビとインターネットの融合も叫ばれるようになった。しかし、その融合がどういう形で具体化されるのかを予測することは多くの人にとって難しい。光ケーブルが開発された当時このような状況を予測することはもっと難しかったはずだ。ただ、100年後に現在を振り返って、”この時メディアの仕組みが変わった原因は何ですか?”と問われたら、ライブドアの堀江氏や楽天の三木谷氏が現れたからと答えるよりも、光ケーブルを含め通信技術の革新があったからと答える方が本質的である。

話は少しそれてしまったが、ここで私が言いたいことは、多細胞生物の体の形の進化は道具の構造的革新が引き金になっていたという可能性である。これは、道具は変わらずに道具の使い方が変わった(道具を操るプログラムが変わった)という考え方と一見対立しているように見えるが、どちらも動物進化の正しい側面を捉えていると私は思う。この考え方はプログラム変化で考えるよりも体の形と結び付けることが直感的に難しいためにあまり注目されない傾向にある。

実際に脊椎動物と昆虫では細胞接着装置の構造が違う。だからと言って、脊椎動物と昆虫の体の形の違いをすぐに説明できるわけではない。それでも、電話線と光ケーブルの違いのように細胞接着装置の機能的な違いが分かれば、本質的な説明を与えることができるかもしれない。このような漠然とした淡い希望を持ちながら、細胞と細胞をくっつける構造に注目して研究を行っている。

2.細胞と細胞をつなぐカドヘリン分子の形の違い

(表1)さまざまな動物がもつ細胞接着装置(上皮細胞)

さまざまな動物が共通してもつ細胞接着装置はアドヘレンスジャンクションのみである。さまざまな動物が共通してもつ細胞接着装置はアドヘレンスジャンクションのみである。

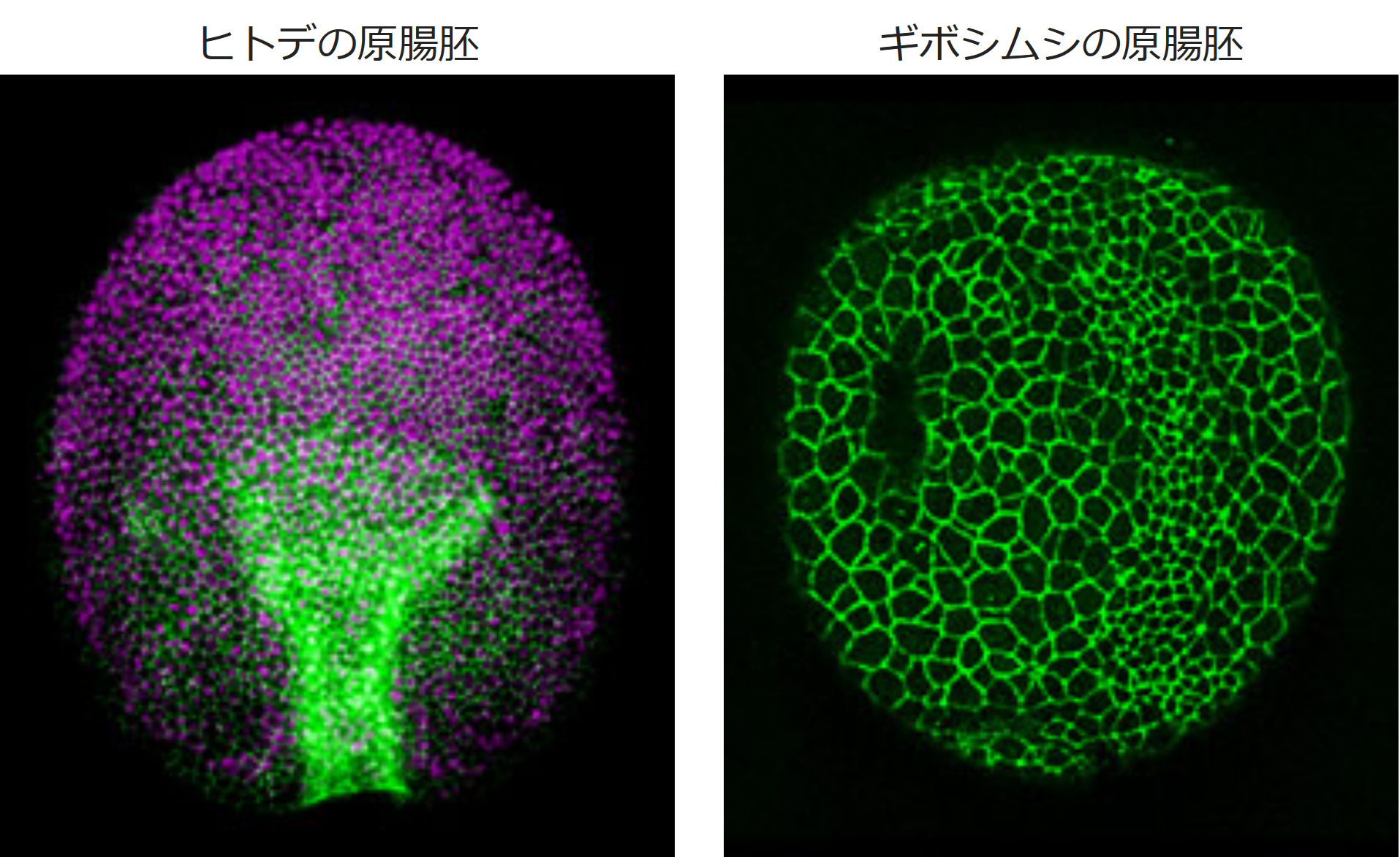

現存する多細胞動物には、細胞接着装置の構造に大きな違いが見られる。それぞれの動物の細胞と細胞のつなぎ目を電子顕微鏡で観察すると、異なる微細形態をもつ構造体が連なって存在しているのが分かる(表1)。タイトジャンクションは脊椎動物とホヤなどの尾索動物の上皮細胞に存在し、セプテートジャンクションは昆虫や棘皮動物など脊索を持たない動物(無脊索動物)の上皮細胞に存在する。頭索動物のナメクジウオの上皮細胞では、タイトジャンクションもセプテートジャンクションも存在しない。それに対して、細胞の形や運動に密接に関わるアドヘレンスジャンクションは、ほとんどすべての多細胞動物に普遍的に存在する接着装置である。ところが、興味深いことに、私たちの最近の研究から、その普遍的に存在するアドヘレンスジャンクションで細胞と細胞をつなげている分子、カドヘリンの形にも動物によって違いがあることが分かってきたのである(Oda et al., 2005)。さらにダイナミックな形づくりが行われる発生初期段階の動物の胚の上皮細胞にカドヘリンが多く含まれていることが確かめられた(図1)。

(図1)さまざまな動物の上皮細胞ではたらくカドヘリン分子

紫色の点が一個一個の細胞の中の核。緑色の点がカドヘリン分子。 ※ギボシムシは核の染色をしていない。

(図2) カドヘリン分子の形

カドヘリン分子は細胞内と細胞外の部分に分けられる。細胞外領域は他のカドヘリン分子を認識して接着するため、その形がとても大切である。

カドヘリンは、細胞の中にある細胞質領域と細胞外領域からなる(図2)。細胞質領域は進化的にほとんど形が変わらず、この部分を持っているかどうかでカドヘリン(正確には、クラシックタイプのカドヘリン)を定義できる。動物によって形が異なるのは、カドヘリンの細胞外領域であり、ショウジョウバエ、ウニ、線虫、ホヤなどの例から明らかになっている。私たちはナメクジウオ(頭索類)、ギボシムシ(半索類)、ヒトデ(棘皮動物)やクモ、エビ、アルテミアなどの複数の節足動物のカドヘリン遺伝子の塩基配列を決定した。これら全ての塩基配列をアミノ酸配列に変換し、細胞質領域で分子系統樹をつくり、さらに、分子系統解析ツールと相同性検索ツールを活用して特徴的な構造の比較を行い、模式的に色分けした(図3)。ここで重要なのは、遺伝子の塩基配列に頼らず分子の形にも目をむけたことである。これらの結果、私たちは遠い昔に起こった変化を検出することに成功した(かもしれないと思っている)。

(図3) さまざまな動物のカドヘリンの形

カドヘリンのアミノ酸配列をもとに分子系統樹をつくり、特徴的な構造ごとに色分けして、模式的に示した。

3.遠い過去の変化を探る

“変化”を見るには、その変化が起こっている時間に立ち会う必要がある。しかし、進化を知るために過去に戻ることはできない。そこで進化学では現存生物種の比較によって過去に起きたことを何とか理解しようとしているのである。ところが、遠い昔に大きな変化があったとしても、その後の長い時間経過の間に他の変化が積み重なって最初の変化の痕跡が跡形もなくなってしまうことがあるので、遠い昔を知ることは難しい。多細胞動物が爆発的に多様化したカンブリア紀に起こった変化の痕跡を現存種の中に検出するには、その時期だけに変化が起こって、それ以後5億年以上も変化が起こらなかった形質を見つけなければならない。

果たしてそんな形質があるのか?! と思っていたら、カドヘリン分子の形がその有力な候補であることが分かったのである。根拠は、動物全体を見るとカドヘリン分子の形は多様だけれども、系統的に近いと思われる動物の間ではその形にほとんど違いがないことである(例えば、脊椎動物+ホヤは同じV1型、昆虫+トビムシ+アルテミアは同じA1型)( 図3 )。過去の限られた数の変化で分子の形の多様性が形成されたことが推測される。

4.変化の方向を考える

過去の変化を解析する場合、もうひとつ深刻な問題がある。それは変化の向き(極性ともいう)である。時間を追って観察できていれば変化の向きは自明だが、過去の変化となると話は別である。生物の進化では必ずしも単純から複雑の方向へ変化するわけではない。その逆もありうる。どの状態が古くて、どの状態が新しいのかを客観的に判定することは極めて難しいが、多数種から集めた情報を統合的に理解することにより、場合によっては(運が良ければ?)克服できる。古い状態は動物の系統関係とは関係なく現われ、新しい状態は系統的に近い動物の集まりだけに現われるというひとつの基本法則が進化の方向を判定する時に役に立つ。

驚くべきことに、この法則を当てはめてみたところ、カドヘリン分子の形は進化の方向という難問をもいくらか解いてくれた ( 図3 )。具体的には、棘皮動物のヒトデ(E2型)と節足動物のクモ、エビ、フナムシ(A2型)はカドヘリン分子の細胞質領域の遺伝子配列からみた系統としては遠いのに細胞外領域の形が全く同じであった。つまり、細胞外領域の形としてはこれが古い状態(祖先型)だと考えられる。このことが正しいと仮定して、祖先型のカドヘリンと他の形のカドヘリンを比較すると、それぞれの形が祖先型(A2/E2型)からの短縮化によってできたと説明できることが分かった。ここで重要な発見だったのは、残っている部分の由来を考えるとそれぞれの短縮化は独立に起こったと示唆されたことである。決して、昆虫型(A1型)から脊椎型(V1型)ができたわけではなく、またその逆でもない。カドヘリン分子の形は多様であるが、A2/E2型を祖先型だと考えると、その多様性を“独立的に短くなる”という法則(?)によって最も簡単に説明できるのである。

5.形の変化の意味は?

カドヘリンは同じ分子同士がくっつく接着分子である。“くっつく”という機能が果たせていれば、形を大きく変えることができたのであろう。カドヘリン分子の細胞外領域が短くなったことには、少なくとも分子を作るためのコストが抑えられるというメリットがあろうし、細胞がカドヘリン分子を再利用するにも都合がよかっただろうと思う。それでも、脊椎動物、ナメクジウオ、無脊索動物のカドヘリン分子の形はあまりに大きく違いすぎている。細胞と細胞をくっつけるという道具の形が変化したことで多細胞動物の体の形作りは何か影響を受けなかっただろうか? 気になって仕方がない。

<参考論文>

Oda, H., Tagawa, K., and Akiyama-Oda, Y. (2005) Diversification of epithelial adherens junctions with independent reductive changes in cadherin form: identification of potential molecular synapomorphies among bilaterians. Evol. Dev. 7, 376-389.

小田広樹(おだ・ひろき)

1996年京都大学大学院理学研究科博士課程修了、理学博士。日本学術振興会特別研究員、科学技術振興事業団/月田細胞軸プロジェクト・グループリーダーを経て、2001年よりJT生命誌研究館・研究員。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)

.jpg)

.jpg)