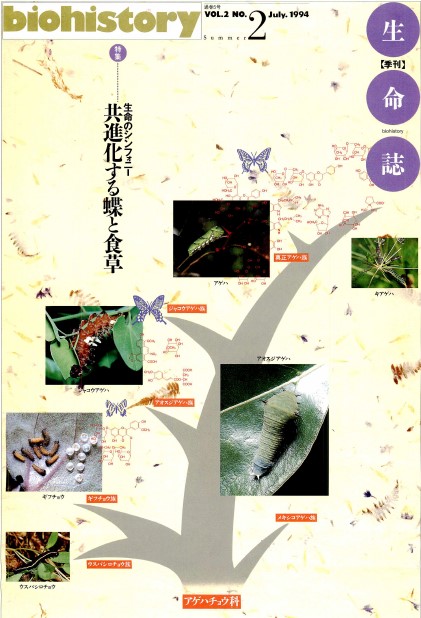

Special Story

共進化する蝶と食草

アゲハチョウの仲間はサンショウやミカンの木に、モンシロチョウはキャベツの葉に卵を産む。

蝶はどうしていつもきまった草木や花に群れるのだろうか。

蝶と植物が描き出す多彩で不思議な進化の交響曲。何が主題で何が変奏なのか。

誰が主役で誰が脇役なのか。どうかとくとご鑑賞を。

CHAPTER

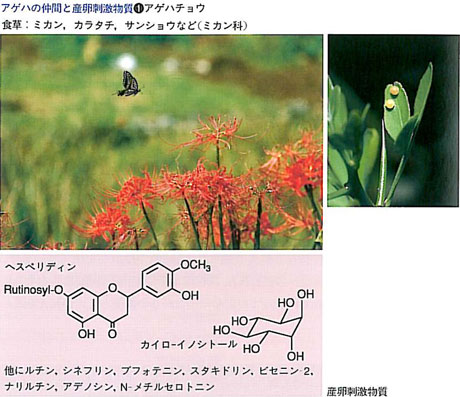

1.産卵刺激物質の正体

蜜を求めて花から花へと飛び交う優美なアゲハチョウー世界に約500種の仲間が生息し、そのうち日本に分布するのは20種ほどである。アゲハ(ナミアゲハ)は柑橘類のイモムシとして馴染み深いが、このほかクロアゲハ、カラスアゲハなどミカン科植物を幼虫時代の食物としている種類は意外に多い。アゲハチョウの仲間が好むもう一つの植物群はウマノスズクサ科である。ジャコウアゲハの幼虫は土手などに自生する蔓性のウマノスズクサを食草とし、早春の女神ギフチョウは同科のカンアオイ類をもっぱらの食草としている。このほかセリ科を食べるキアゲハ、クス科を食べるアオスジアゲハなどもいるが、世界のアゲハチョウの寄主植物をリストアップしてみると、6割方がミカン科かウマノスズクサ科を利用する種で占められている。

ほとんどの蝶の幼虫は、先天的に定められた種固有の植物群しか食べることができない。したがって、母蝶による産卵選択は種族存亡にかかわる重要なステップである。母蝶はいったい何を手がかりにして正確に寄主植物を探り出しているのだろうか? ミカンの葉に産卵にやって来たアゲハをよく見ていると、前肢を交互に葉の表面に叩きつけ何かを探っているようだ。前肢の先端のふ節部分には葉の化学成分を感じる受容器官があり、蝶は直接触れることによって寄主特有の「味」を認識している。アゲハはミカン葉のアルコール抽出物をしみ込ませた濾紙にも的確に反応し、卵を産むことから、抽出エキスに含まれる「産卵刺激物質」を追跡した。意外なことに、活性因子は10種以上のきわめて複雑な化合物群から成り立ち、雌はその「ブレンドの味」を寄主発見の手がかりにしていることがわかった。その内訳を見ると、フラボノイド、アルカロイドなど植物が外敵から身を守るために生産していると考えられている二次代謝産物が主体となっている。おそらくアゲハにとっては、これらの成分の組み合わせがミカンに特徴的なものとして映っているのであろう。同じくミカンに寄生するクロアゲハの産卵刺激物質も類似の化合物群であることが別の研究者によって明らかにされている。

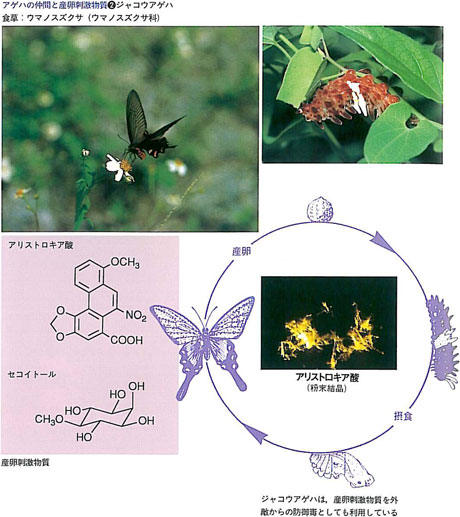

ウマノスズクサを寄主とするジャコウアゲハの場合は、食草特有のアルカロイド「アリストロキア酸」などを標的にして産卵している。また比較的原始的と思われるギフチョウも、産卵刺激物質としてミヤコアオイに含まれるフラボノイドを手がかり物質の一つにしている。こうしていろいろな種類のアゲハチョウについて産卵刺激物質のプロフィールを明らかにしてゆけば、彼らがどのように食性を広げていったのか、進化の背景にある植物成分との関連がたどれるであろう。表紙の系統樹に配した産卵刺激物質群は、アゲハの仲間がウマノスズクサ科からミカン科を経てセリ科へと食草を拡大させていったそのルーツを探る試みである。

季刊誌「生命誌」通巻5号 表紙

2.ジャコウアゲハの毒の秘密

ジャコウアゲハはその名のとおり、香料として名高い麝香のような甘い香りを漂わせる不思議な蝶である。ウマノスズクサ属を食草とする色鮮やかなこの仲間は、いずれも有毒あるいは不味であるといわれている。鳥はいったんこの蝶の「まずさ」を経験するとその色彩パターンを記憶するので、二度と同じ色彩の蝶を食べようとはしない。ジャコウアゲハ類をモデルとした多くの擬態種(まねし)が存在するのは、このような理由によると考えられている。南洋では島ごとにモデルと擬態種が見事に呼応して変化している。この翅模様の変化は、まさに自然選択の精緻さを物語るものであり、ダーウィンやウォレスの進化論に多大な影響を与えた。

それでは、ジャコウアゲハ類の「毒」とは何なのだろう?それは、産卵刺激物質でもあるアリストロキア酸なのである。この物質には細胞毒性などの強い生理作用が知られている。これをスズメに与えたところ、明らかな忌避反応が認められた。これらの蝶は、毒草を食べることにより、自分を有毒あるいは不味にして天敵からの攻撃を免れているのだ。食草の毒を蓄える例は、このほかマダラチョウなどでも知られている。

3.共進化のシナリオ

植物は、大空を自由に飛び回る蝶とは違って、大地に根を下ろした瞬間からその場所を移動することができない。一つの植物がアルカロイド、テルぺロイド、ポリフェノールなど多様な二次代謝物質を生産する理由は、容赦なく襲いかかる食植者を回避するために発達させてきたものだと考えられている。アリストロキア酸は、ウマノスズクサが「進化」させた典型的な防御物質といえる。しかし長い進化の過程で、そのような「化学障壁」を乗り越えた昆虫がたまたま出現する。その虫は、食物をめぐる競争相手がいないからその植物を欲しいままにできるのであろう。たとえばジャコウアゲハは、アリストロキア酸を克服する一方、産卵と摂食のときに寄主認識の目印として巧みに利用し、さらに生活環の全ステージにわたり、その毒を保持することによって身を守っている。それは、その植物にとっては大変なプレッシャーとなってしまう。やがて、その植物は新兵器の物質を生産する能力を身につけ、その虫をはねつけるであろう(たまたまそのような形質を獲得した個体が生きのびる)。そして新たなニッチを形成する。それをかいくぐって、また新たな虫が……。

アゲハチョウをモデルに「食うものと食われるもの」のあいだに果てしなく繰り広げられる軍拡競争のシナリオを考え、「共進化(Coevolution)」説を展開したのはアーリックとレイブン(Ehrlich & Raven,1964)であった。確かに彼らのいうように、特定の植物成分の存在が寄主か非寄主かの分かれ目になっている場合が多く知られている。また、逆にこのような障壁物質自体を寄主発見の手がかりとしているアゲハチョウの例を見ても、その適応過程のしたたかさを垣間見ることができる。ただ、「共進化」を裏づける相互の「応酬の跡」をたどることは容易ではなく、なかなか確認に迫ることができないのが現状である。

西田律夫(にしだ・りつお)

1949年生まれ。京都大学大学院、米国コーネル大学で学び、現在、京都大学農学部付属農薬研究施設助教授。専門は昆虫の化学生態系学。昆虫と植物の相互作用と化学物質、昆虫の性フェロモンなどが研究テーマ。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)

.jpg)

.jpg)