顧問の西川伸一を中心に館員が、今進化研究がどのようにおこなわれているかを紹介していきます。進化研究とは何をすることなのか? 歴史的背景も含めお話しします。

バックナンバー

言語の二重構造

2017年8月1日

これまでの話で、言語の使用や発生が脳科学の問題であることは理解してもらったと思う。しかし前回見たように、記憶、自己、意識についての脳科学と、言語、道具、音楽などの脳科学には、他の個体とのコミュニケーションの必要性という決定的な違いが存在している。今回から、この問題について考えていきたい。議論を進めるにあたって、言語機能を人間特有の機能として考える立場をとり、様々な動物や、「歌う?」ネアンデルタール人も比較しながら議論を進めたいと思っている。

さて、チョムスキーは言語をコミュニケーションの観点から捉えることは、言語の本質を見誤らせると考えていた。これは、彼が言語の最も重要な条件は私達が生まれついて持っている統語能力(普遍文法)で、この人間共通に持つ能力があればおのずとコミュニケーションが可能になると考えたからだ。

たしかに私たちは必ずしも言語をコミュニケーションのためだけに使っているわけではない。ほとんどの人は、物を考える時にも言語に頼っていおり、特に複雑な内容を頭の中で考えようとするとき、言語に頼っていることに気づく。これは、言語が脳内でも覚書として、またチョムスキーが言うように統語に関わる論理的システムとして私達の思考を助けてくれるからだろう。しかしこの考えに立つと、「普遍文法を可能にする神経ネットワークの遺伝的背景」を追求することが言語発生の生物学としては重要な課題になり、基本的には言語の全てが私たちの脳内でとどまっていると唯脳論的に考えることになる。この結果、言語、道具、音楽が持つ全く新しい性質、すなわち私たちの身体的生命から独立できているという性質を見落としてしまう。(実際にはチョムスキーも普遍文法をinternal languageと、それが身体から外化され発展するexternal languageに分けているが、生物学的にこれをどう攻めるかは明らかでない。)

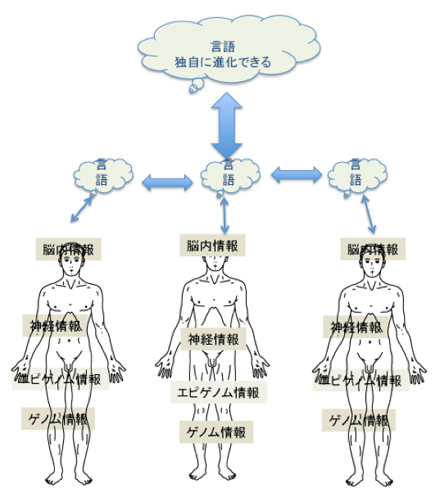

「言語も脳科学の問題と言った後で、言語は身体から独立している、とは何事ぞ」とお叱りを受けそうだ。これまでゲノム誕生に始まって、脳内神経ネットワークまで長々と生命が生み出してきた情報について見てきたが、ゲノム、エピゲノム、シグナル分子、神経ネットワークなどを媒体とする情報は全て私たちの身体とともに消滅していた(現在ではゲノム解読結果をPCに残すことが可能になってきて、この原則は崩れつつある)。一方、言い回しの癖や、発音など個人的な性質を除くと、言語は私たちが死んだあとも、独立した情報として残る(図1)。例えば日本語は私たちの生命を超えて存在し続ける。この意味で、言語は我々の身体から独立している。

最初に述べたように、言語も私たちの先祖の脳内活動から生まれ、また私たちの脳内活動が維持してきたもので、決して天から降ってきた情報システムではない。従って、「言語は脳科学の問題」ということも正しい。ただ、複数の個体間のコミュニケーションのための情報として発達したため、集団(社会)により共有される部分が生まれ、共通部分と個別部分の二重構造になった(図1)。これが個人が消滅しても、言語が続く理由だが、2重構造の成立と維持について、図1を眺めながら日本語を例にもう少し説明してみよう。

図1 言語以外の情報(この図ではゲノム、エピゲノム、神経情報を挙げている)は全て身体に拘束されており、身体とともに消滅する運命にある。言語も最初は脳内の活動の一つとして生まれるが、コミュニケーションのために発達し、複数(社会)で共有できる部分を形成したおかげで、この部分は個人の身体から独立した体系として成立できている。この体系は、常に変化しており新しくなっている。生まれてきた人間は、この新しい体系を習得する必要がある。従って、個々の個人から独立した体系自体も、私たちの脳とは無関係に存在するわけではなく、一生を通して学習され、また共通部分に一部がフィードバックされるという関係を保っている。おそらくこの言語の2重構造が、クオリアといった主観と客観の2元論の背景にある。個人から独立し、社会で共有できる言語の体系は現代文明のルーツで、今やその成果としてのゲノムプロジェクトを介して、本来なら身体に拘束されているゲノムやエピゲノムを身体から離して保存することに成功している。

私の頭の中には日本語の全てが存在しているわけではなく、ほんの一部が存在しているだけだ。すなわち、私が死んでも日本語はビクともしない。この意味で、日本語は私の身体とは別のところに存在している。そして私は生後すぐから現在まで、この日本語を学び続けることで、私の中の日本語を形成・維持・変化させいる。このように、日本語は個人から独立して存在していても、常に人間の脳と相互作用を続けている。言語とは新しく生まれた個人がそれを習い、使い続ける中で初めて維持されるシステムだ。将来もし誰も日本語を使わなくなれば、日本語という記録は残るだろうが、その時点で日本語の変化は停止する。図1はこの言語の2重構造(一人一人の個人の頭の上に小さな言語を置いた上に、共有部分としての大きな言語を描いている)を示している。

色の認識を例にさらに考えてみよう。20世紀米国の分析哲学ではクオリア問題がよく議論された。これは私が赤色を見た時の主観的体験を客観的に、すなわち他の人に理解できる形で定義できるかについての議論だ。私は、この議論は図1に示した言語の2重構造を反映していると思う。考えてみると、私たちはそれぞれ赤色について主観的質感を持ち、個別に定義する。ただ、私のクオリアは、言語を学習する過程で言語の共通部分にある「赤色」という言葉が対応して初めて成立する。一方、言語の共通部分も多くの個人の赤色の体験からフィードバックを受けて変化し続けている。このような言語の2重構造のおかげで、実際には赤色に対する個人の質感と、言語の共通部分が代表する赤色との差など何ら意識することなく、「赤色」について多くの人と客観的に議論できる。

この言語の2重構造は、言語が独立して進化する原動力でもある。私たち個人はこれまで誰も経験したことのない新しい経験を日々繰り返している。この新しい体験は、当然言語化され、言語の共通部分へとフィードバックできるが、実際にはほとんどがフィルターされ、個人の経験で終わる(これは私たちの感覚が日々膨大なインプットを経験しながら、フィルターされ選ばれたほんの一部が神経ネットワークの自己を書き換えるのと似ている:76話)。

次に、例えば空飛ぶ円盤を見た体験がフィルターを通って共通部分へとフィードバックされる条件を考えてみよう。これまで飛ぶ円盤を見た人は誰もおらず、あなたしか見た人はいないとしよう。当然空飛ぶ円盤を表現する言葉は言語の共通部分にはまだ存在しない。この時、「空飛ぶ円盤」が言語の共通部分を書き換えるためには、この体験をまず言葉で表現する必要がある。この過程で「空飛ぶ円盤」という最適の言葉に思い至り、めでたく共通部分に新しいボキャブラリーが誕生する。

この例からわかるのは、私たちの言語が、あらゆる概念を現存の単語を使って表現できるとてつもない力がある点だ。このことは、広辞苑でも大辞林でも、皆さんが使っている辞書を思い浮かべると理解できる。そこには日本語として使われるほとんどの単語が、他の単語で表現されている。これが空飛ぶ円盤を見たあなたが、「空飛ぶ円盤」という新しい表現に到達でき、新しい概念を「空飛ぶ円盤」という言葉として言語の共通部分にインプットできる理由だ。言語を構成する各要素は、脳内神経ネットワークと同じように、意味のネットワークを形成している。このネットワークが、個別の脳につながる言語システムからインプットうけ、不断に書き換えられている。

この2重構造に基づく進化力のお陰で、毎日の生活での言語体験がどんなに乏しく、またそっけなくとも、言語はますます豊かになることができる。このことは会話を主体とする戯曲と、小説の文章を比べるとすぐわかる。

少し古いが菊池寛の「父帰る」の一場面の会話を抜き出してみよう。

- 新二郎

- ただいま。

- 母

- やあおかえり。

- 賢一郎

- 大変遅かったじゃないか。

- 新二郎

- 今日は調べものがたくさんあって。

ああ肩が凝った。 - 母

- さっきから御飯にしようと思って待っとったんや。

- 賢一郎

- 御飯がすんだら風呂へ行って来るとええ。

- 新二郎

- たねは。

- 母

- 仕立物を持って行っとんや。

なんとそっけないことか。複雑な構文もないわけではないが、これももっと単純な構文に書き直せるだろう。それで用は足る。

実際、日常会話で長々と文章を述べようとしても、すらすらと文章を述べられる人はまれだ。私自身、対談の原稿が上がってくると、なんと意味不明の文章や、「あの」「あれ」「それ」と言った単語にならない単語を連発しているのに気付き、いつも幻滅する。結局、私たちの日常生活はこのようなそっけない乏しい言語の使用で終わっている。しかし、小説や、戯曲でも長いセリフを読むとき、私達の言語がいかに複雑で、高いレベルに達しているかよくわかる。これは個人の言語体験を超えて、言語の共通部分が急速に進化していることを物語っている。

説明が少し長くなったが、この言語の2重構造が、言語の最も重要な特徴で、この構造は言語がコミュニケーションを目的としているからこそ可能になった。この意味で言語の原点はコミュニケーションだと私は思っている。

ではこの構造はどのようにして生まれたのか?この言語誕生の問題に関しては、前回紹介した「歌うネアンデルタール人」の著者Steven Mithenの考え方に私も強く影響されており、彼の説を下敷きに考えていきたいと思っている(これ以後、言語という言葉を、言語発生前のプロト段階と発生後の言語の両方を含む意味で使うので注意してほしい)。

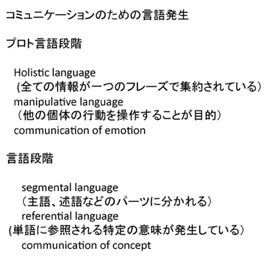

彼は言語の発生を考える時、コミュニケーションのために使われる体系をmanipulative languageとreferential languageの2段階に分けている(図2)。

図2:Mithenの考え方に従った言語発生の2段階。

いずれもコミュニケーションのために発達し、最初は一つの音の塊に、他の個体の行動を促すすべての情報が備わったholistic & manipulative languageだが、その後フレーズが単語に分節され、各単語が特定の概念を参照する、segmental & referential languageへと変化する。segmental languageはcopositiona language(合成的言語)と読み替えることもできる。

Manipulative languageのわかりやすい例としては、赤ちゃんの発声を考えればいい。泣き声のことも、「ママママ」などいろんな発声があるだろうが、それを聞いた大人は何を望んでいるのか発声の意味を解釈し、何とか希望を叶えようと努力する。もちろんベテランのお母さんになると、声を聞くだけですぐに解釈することができるが、いずれにせよその発声により周りの人間が操作を受けることになる。これがmanipulative languageだ。

Manipulativeな発声は人間特有のものではなく、もともと多くの動物や鳥類で見ることができる。ヒョウ、ワシと危険のもとを区別して警告を発することで有名なベルベットモンキーの鳴き声を効いた仲間が安全なところに逃げるのは(YouTube参照:https://www.youtube.com/watch?v=hEzT-85gEdA)、それを聞いた仲間を適切な場所に逃がすためのmanipulative callの典型例だ。この鳴き声は一見ワシ、ヒョウと特定の危険の原因を参照(referential)しているように見えるが、声が単語として特定の動物を表象しているかどうかはかなり疑問だ。実際には、「空から危険が迫っているので地下に潜れ」のような、一言で全てを命令するholisticな内容を持つ鳴き声と言える。同じように、赤ちゃんの発声も「お腹が減った、おっぱいが欲しい」のようにひとつのフレーズが分節されないで表現されるholisticな言語だ。

Holistic & manipulative languageの構造がピッチやリズムの変化だけで表現される音の塊の上に、他人の行動を促す強い感情がかぶさっている点で、音楽と多くの共通性を有している。そのためMithenは、この段階のプロト言語が音楽と一体となって進化したと考えている。この考えに基づいて、彼は前回の図4で紹介したように、直立原人からネアンデルタール人までの進化過程で、Holistic languageは音楽とともに十分な進化を遂げ(複雑化、多様化)、例えば獲物のモノマネのなどのジェスチャーを組み合わせれば、ネアンデルタール人がグループで大型動物を狩る時のコミュニケーションを十分まかなうことができたと考えている。

もちろんこれが正しいかどうかは見てきたわけではないし、また遺物が残っているわけではないのでわからない。しかし、例えばレンジャー部隊が手の合図だけで、複雑なタスクを実行してしまうような映画を見ると、Hoistic languageの力は十分位理解できるし、十分あり得る話だと思う。

しかしこうして生まれた manipulative languageによるプロト言語段階はホモサピエンスの誕生とともにreferential languageへと変化して、今回議論したような、身体から独立した進化する言語体系が可能になった。強く感情に支配されるHolistic languageは身体から独立できず、進化の速度は極端に遅い。次回から言語発生にとって最も重要な段階に進んでいくが、この問題を考える前のコミュニケーションの基本条件として理解しなければならないのが、「他人も自分と同じように考えることができることの認識」、すなわち「Theory of Mind」の問題だ。次回はこれについて考えることにする。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)