Special Story

花が咲くということ

植物の一生のハイライトともいえる「開花」。 花が咲くということは、花が開くことであると思われがちだが、じつは植物は花が開くずっと前からその準備をしている。 壁画に花を描いた古代から、遺伝子レベルの研究を進める現在まで、 人は「花が咲くということ」をどのようにとらえ、解釈してきたのか。

花-帰ってきた季節と死

ポンペイのスタビアの壁画に「花を摘む乙女」と呼ばれる美しいフレスコ画がある。緑の野辺で若い娘が踊るような仕草で白い花を摘んでいる情景が描かれている。若草色の背景、白い花、若い娘、といった画の雰囲気から季節は春とおぼしい。14世紀のチョーサーの『カンタベリー物語』の冒頭も、4月の雨が花を生み出すところから語り起こされる。

このように、花はしばしば帰ってきた季節―春と結びつけられるが、一方で植物学者は花を死と結びつけることもしてきた。植物の死である。たとえば、フランク・ソルズベリは『花芽形成の生物学』(1971年)という本の中で 「植物の成長点は、それまでつくっていた葉をつくるのを止め、花芽になることに決まった時点で、いままで誇ってきた潜在的不死性を捨て、死を志向するようになる」という意味のことを言っている。これは、栄養芽(葉や枝をつくる芽)は成長を続けるのに、花芽は決まった種類と数の器官(萼(がく)、花びら、雄しべ、雌しべ)をつくった後、成長を止めることを指している。いうならば、栄養芽の成長が潜在的には無限であるのに対して、花芽の成長は有限なのだ。ソルズベリはさらに、「いつ花芽をつくるか、そのとき成長点のうちのどのくらい(すべてか一部か)を花芽にするのか」が植物の生と死、つまりは一生を決める大きな要素であると言っている。

すべての成長点を花芽にしてしまったとき、植物は個体としての生を終える。もちろん花を通 して次の世代が生じるわけで、花は、植物の生と死を考える鍵といえる。

花の咲き方さまざま -比較研究とモデル研究

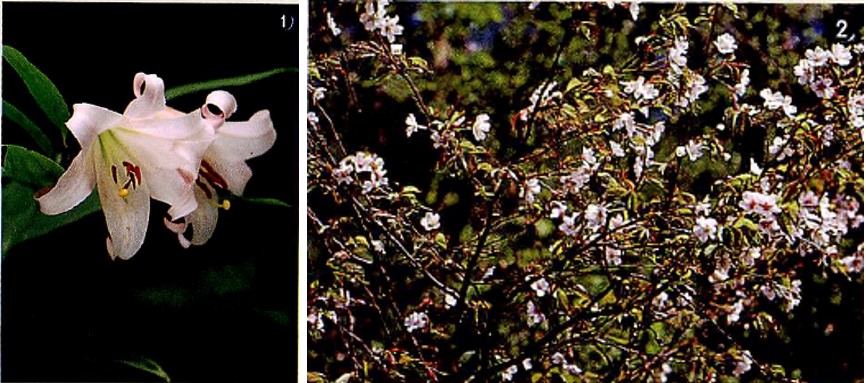

そこで、植物がどのようにして「いつ花芽をつくるか」を決めているのかを知ることが重要になる。ひとくちに植物といっても、花を咲かせる植物(被子植物)だけでも25万種が知られている。種類の多様さに対応して、その生活も様々で、春に芽を出し、夏に花を咲かせて実を結び、冬の到来の前には枯れてしまう植物もあれば、桜のように何百年と生き続け、そのあいだに何度も花を咲かせる植物もある。さらに、数年から百年近く生きる植物の中にも、ウバユリやタケ、あるいはリュウゼツランのように一回だけ花を咲かせ実を結んで枯れてしまう植物もある。

花の咲く回数で分けてみると

多回繁殖型

一生の間に花を何回も咲かせる植物で寿命は数年以上。

①ササユリ ②ヤマザクラ

一回繁殖型

一生の間に一度だけ花を咲かせる植物。 開花・結実のあと枯死する。ex.【マダケ】【ダイコン 】

ウィリアム・ヒルマン『花芽形成の生理学』1963年より

このような花の咲かせ方の多様性に直面した植物学者は二通りの研究方法を採ってきた。

一つは、多くの植物の比較研究である。これまでに研究されてきた種類は、かなり多数にのぼり、それらは『花芽形成研究便覧』という全6巻の本にまとめられている。主要な農作物は、育種上の関心から研究され、ほとんどすべてこの中に入っているといってよい。

もう一つの方法は、特定の種類を選んでそれを集中的に研究する方法で、いくつかの種が「モデル植物」として特に好まれて研究されてきた。誰でも知っているアサガオやキクなどはそうしたなかのひとつである。研究のしやすさという点が第一に考えられた結果、一回繁殖性の一年生草本植物が多く用いられてきたわけである。

近年になって、モデル植物として、とくに注目を集めつつある植物がある。シロイヌナズナ(学名Arabidopsis thaliana)というアブラナ科の一年生草本である。アサガオやキクと違って、小さくて目立たない白い花をつける、いわば雑草と呼ばれるものだが、私もこの植物を用いて研究している。

ゲーテの植物研究とシロイヌナズナ

なぜシロイヌナズナがモデル植物として注目されるのか。そこには現代生物学の特徴が反映されている。この植物の持っている DNA(遺伝子) 量が少ないのだ。花の研究も DNA の働きとして調べる時代であり、モデル植物としてできるだけ扱いやすいものが選ばれたというわけである。

ここで、詩人のヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテの今日でも引用されることのある『植物変態論』(1790年)という著作に眼をむけてみたい。ゲーテは植物の発育(彼は「変態」と言った)を三つの型に分けた。1.正則的・前進的変態、2.変則的・退行的変態、そして3.偶発的変態である。1.正則的・前進的変態とは正常な発育のことであり、3.偶発的変態とは昆虫などの寄生によって引き起こされる虫瘤(むしこぶ)などの異常な発育を指す。これらに対し、2.変則的・退行的変態についてはこう記されている。

「変則的変態は退行的変態とも呼びうる。正則的変態の場合には自然はその偉大な目的に向かって直進するが、ここでは自然は一歩あるいはそれ以上後退するのである。・・・(中略)・・・この型の変態を研究することで得られる知識を通して、正則的な変態がその背後に隠しているものに光を当てることが可能になる。そして、さもなくばただ推量するのみであったものを明確に識別することができるようになる。私たちが所期の目的(=植物の成長・発育の理解)をもっともよく達すると期待できるのはまさにこの手続きによってである」 (『植物変態論』§7)。

ゲーテのいう「変則的な変態」とは現代生物学の言葉では「突然変異」を指すとみることができる。その意味でゲーテの指摘は正鵠を得たものである。シロイヌナズナを用いた研究も、この突然変異を利用して進められている。

(左)【貫生のバラ】変則的・退行的変態がおきた植物。ゲーテの指導のもとに制作された銅版画(ゲーテ形態学論集より)

(中央)【チューリップ】

(右)【サクラソウ】(ゲーテ形態学論集より)

花は早く咲きたがっている

突然変異は遺伝子の機能欠損である。だから、ある遺伝子の突然変異の結果、花が咲かなくなったとすると、その遺伝子は「花を咲かせること」に関与していると推定できる。つまり、「花を咲かせること」にかかわっている遺伝子を知るためには、「花が咲かなくなった」突然変異を探せばよいわけだ。

実際には、半世紀以上にわたる努力にもかかわらず、「花が咲かなくなる」突然変異は得られていない。おそらく、「花が咲く」という過程は何重にも保障された過程であり、ひとつの遺伝子の欠損のみでは花が咲くのを阻止できないのだろう。これは、植物にとって花がとても大事であることを意味する。

一方、花を極端に早く咲かせる突然変異体が見つかり「胚花成(embryonic flower, emf)」と名付けられた。emf突然変異をもつ植物は、発芽後直ちに花を咲かせてしまう。もっとも極端な場合には、子葉(双葉)の間にひとつだけ花をつけて成長を終えるのだ。emf突然変異では、種子の中ですでに花芽形成が始まっていると考えられている。通常ならば胚発生と花芽形成の間に入るはずの、本葉をつくり、茎を伸ばす、という成長の過程(栄養成長と呼ばれる。これに対して花芽形成は生殖成長という)がスキップされているのである。

emf突然変異の存在から、面白いことがわかってきた。種子の中でできたばかりの植物の成長点の基本状態は、じつは花芽をつくる状態(生殖成長)にある。花をすぐ咲かせようとしているわけだ。ところが、ここでEMF1、EMF2という二つの遺伝子がはたらいて、基本状態の実現、つまり花芽づくりを抑えてしまうのである。そして、葉や茎をつくる状態(栄養成長)にするのだ。本来は花をつくろうとしているのをある期間抑えているのが通常の植物というわけだ。なぜか。こうして展開した葉で光合成をおこなうことにより、花を咲かせる前に、種子をつくるのに十分な栄養分を蓄えられるからだろう。成長とともに、EMF1、EMF2遺伝子のはたらきは弱まり、成長点はその基本状態である花芽をつくる状態にもどる。そして花芽形成が起こるのである。

花の咲き方に影響する因子

植物を育てた方ならご存じだろう。花芽形成に影響する因子には大きく、日長、温度、栄養がある。

シロイヌナズナは通常、秋に発芽して、冬の寒さを経験した後、春から夏にかけて日が長くなると花が咲く植物だ。つまり、長期にわたる低温と日の長さの変化とによって季節の進行を判断して花芽を形成するのである。

なかなか花が咲かなくなった「遅咲き」(late flowering )突然変異と呼ばれる突然変異の中に、日が長くなったにもかかわらずなかなか花を咲かせないものがある。最近その一つであるconstans突然変異の遺伝子が単離された。日が長い時にはCONSTANS遺伝子の活性は高く、花芽形成が促進され、日が短いと、この遺伝子の活性はないか、あっても低いので、花芽形成は促進されない。ところが、constans突然変異では日の長さに関係なくCONSTANS遺伝子の活性がないか低いかで、花芽形成が促進されないので、花が咲くのが日の長さに関係なく遅れるのだろう。実際に、日が短くてもCONSTANS遺伝子の活性を強制的に高めると、日が長い場合と同じように早く花を咲かせることが確かめられている。

一方「早咲き」突然変異もあり、その中には日が短くても、日が長い場合と同じに花を咲かせるものがある。

これらの「遅咲き」、あるいは「早咲き」遺伝子(「遅咲き」、あるいは「早咲き」突然変異を生じる遺伝子をこう呼ぶ)は、植物が環境条件に対応して適切な時期に花を咲かせるのに重要な役割を果たしているものである。

花芽をつくってから休む?休まない?

花の咲かせ方に基づく植物の分類―2

直接開花型

花芽の形成から開花までが連続して進行する植物。大半の植物はこのグループ。

①コスモス ②ヒマワリ

休眠後開花型

花芽の形成が途中まで進んだところで、いったん休眠したあと、ふたたび成長を始めて開花にいたる植物。たとえばチューリップは外から見えないが、冬には球根の内部で花芽をつくっている。

ex.【チューリップ】【ウメ】

ウィリアム・ヒルマン『花芽形成の生理学』1963年より

そのほか、冬の寒さに反応しなくなった突然変異、冬の寒さを経験しなくても早く花を咲かせる突然変異などいろいろなものが知られている。シロイヌナズナは世界的に広く分布しており、生育場所によって、花芽形成の促進に関して、冬の寒さに対する要求性や日の長さに対する反応性が遺伝的に異なっていることが知られている。最近になって、そうした差がそれぞれの地域に生える植物の「遅咲き」遺伝子の違いによるものであることが明らかになりつつある。つまり、これらの遺伝子は、自然界における植物の環境適応にかかわる遺伝子だったのである。例えば、ある地域の植物が秋に発芽し、長い冬の後でなければ花を咲かせないのは、低温に対する反応に関係のあるFRIGIDAと名付けられた遺伝子のはたらきによるもので、別の地域の植物ではFRIGIDA遺伝子の機能が失われているために、長期の低温を経験しなくても花を咲かせるという具合だ。

今後の研究 なぜシロイヌナズナか?

花が咲くということが遺伝子の働きとして解明されつつあることをごく大まかにまとめてみた。

シロイヌナズナをはじめ一年生草本植物にとっては、花芽形成の時期の決断は、発芽とともに一生のうちでもっとも重要な決断であり、植物の生活のすべてがこれに関わりをもつといっても過言ではない。したがって、花が咲くということの理解には植物の総合的な理解が必要である。逆に花が咲くことの理解は植物の総合的理解につながるはずである。

シロイヌナズナのもつ実験植物としての際だった利点に着目して、現在多くの研究者が植物の生活のあらゆる側面 をこの植物を用いて研究しつつある。

日常、ただきれいだと思って眺めている花の中に、生き物の面白さを追うための素材があることがわかった。「花が咲くということ」の研究は、ますます面 白くなりそうな気配をみせている。

荒木崇(あらき・たかし)

京都大学生物科学専攻植物学系助手

1963年長野県松本市生まれ。東京大学、同大学院で学ぶ。理学博士。92から95年まで、カリフォルニア大学サンディエゴ校で研究。現在、シロイヌナズナで花芽の形成過程を遺伝学的に研究。“生きものと人間の文化的営みとの関わり”に広く興味をもつ。植物、蝶、“絵のある石”が氏の三大研究テーマ。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)

.jpg)

.jpg)