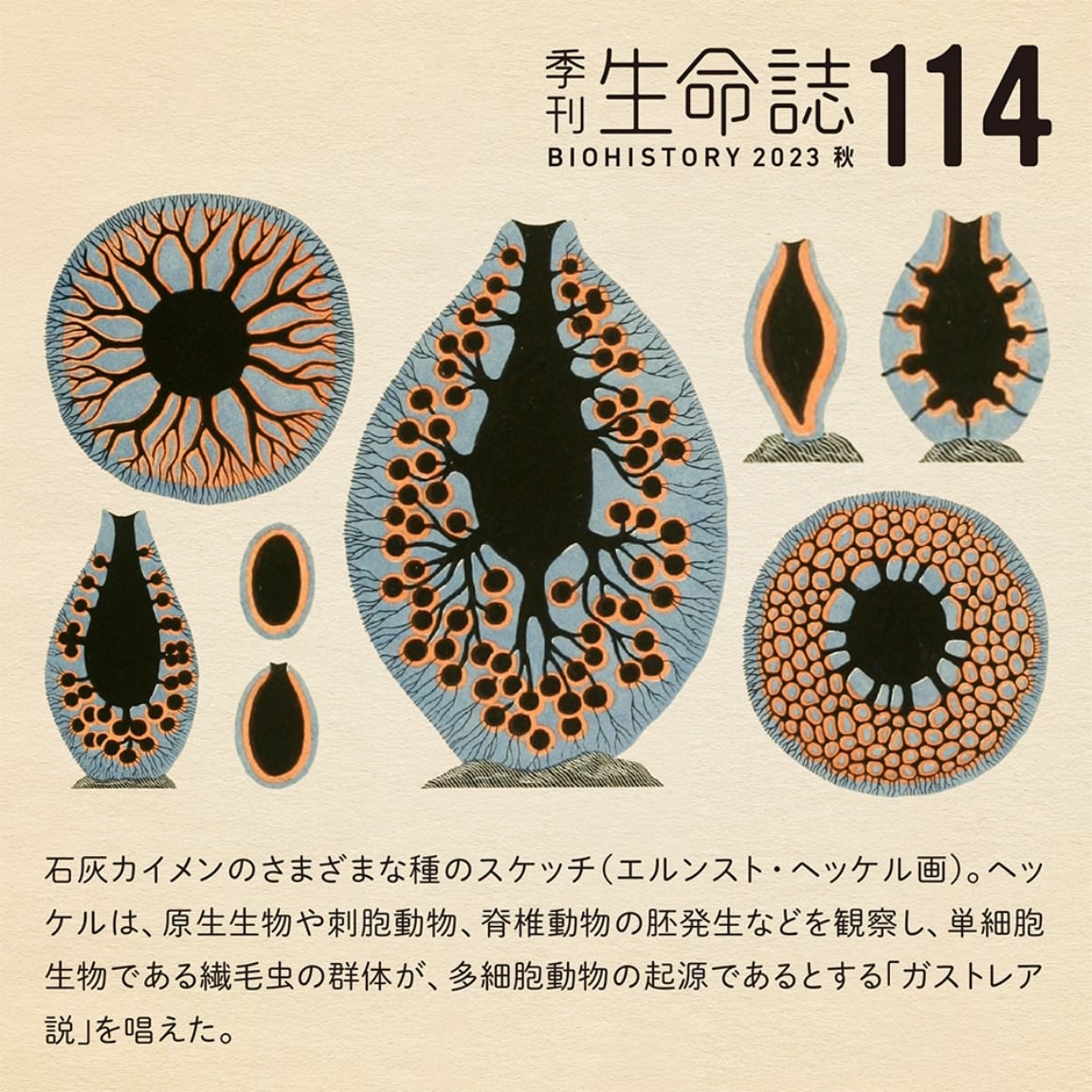

Special Story

共生・共進化 時間と空間の中で

つながる生きものたち

世界中に750 種もあるイチジクには,それぞれ送紛者となるイチジクコバチがいます。形態と生態の観察から,その見事な共生の仕組みが知られていますが,最近ではDNAでそれぞれの系統を調べることで,お互いに関係しながら多様化してきたことがわかってきました。……共進化です。生命誌研究館では,オサムシ・プロジェクトに続く第二弾として,外部の研究者やアマチュアの方たちとネットワークを作り,世界中からサンプルを集めて解析しています。DNAで探るとともに,形態的,生態的な研究を総合したこの研究から何がわかってくるのでしょうか? 期待が膨らみます。

イチジクの最大の特徴は,いつ花が咲いたのかわからないうちに熟している「果実」にある。本当は,その部分を「果実」と呼ぶのは適当ではない。イチジクの「果実」を半分に割ると,中にたくさんの小さな粒が詰まっていて,その一つ一つが内側に細長い柄でつながっている。じつはこの粒がイチジクの花だ。つまりイチジクの「果実」とされているものは,変形した花の集まり(花序)からできたものである。イチジクの花の集まりは特別に「花のう」と呼ぶ。

花のう内に通じる唯一の口の部分は,鱗片で堅く閉じていて,イチジクの花粉はハナバチやチョウなどの昆虫に運ばれることはなく,風でも飛ばない。いったい何がイチジクの花粉を運ぶのだろう。授粉を受ける時期の花のうを見張っていると,体長約2mmの,ショウジョウバエのように小さな昆虫,イチジクコバチの仲間(以下コバチと略)が現れる。

イヌビワコバチBlastophaga nipponica の雄(①)と,イヌビワの花粉を運ぶ雌(②)。(写真=横山潤)

③イヌビワに産卵するイヌビワオナガコバチGoniogaster inubiae の雌。送粉に関与しない寄生コバチ。(写真=山口進)

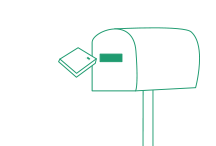

このコバチは,雌花が咲く時にわずかに開く鱗片の隙間から花のうに入り込んで授粉するのだが,その際,ほかの送粉昆虫と同じように「報酬」を受け取る。コバチが得る「報酬」は,自分の餌ではなく幼虫の餌だ。コバチは花粉専用の「ポケット」をもち――なんと洒落た運び手!――,そこから花粉を取り出して授粉すると同時に,その花の雌しべの先から産卵管を差し込んで卵を産む。幼虫はここにできる種子を食べて育つのだ。同じ花のうの中でも,雌しべの長さに違いがあるので,コバチの産卵管よりも雌しべが短い花には卵が産みつけられるが,雌しべが長い花には産卵管が届かず,めでたく種子が実る。コバチの幼虫も育つしイチジクの種子もできるという仕組みだ。ただ,産卵後のコバチは二度と飛び出せず,花のうの中で一生を終える。産みつけられた卵がどうなるか。ここから先は図を見ていただきたい。

雌花が受粉してから,雄花が咲くまでの時間のずれは,見事にコバチ一世代分の時間になる。雄のコバチは生まれた花のうで短い生涯を閉じ,餌を採らない成虫の雌も,自由に飛び回れる時間はせいぜい半日から1日だ。強い日差しや風雨,天敵の待つ命がけの旅のはてに,産卵に適した花のうを探し当てられたものだけが,次の世代を残す。

花は自らの種子を餌に,送粉昆虫の「ゆりかご」となって成虫まで育て,育ったコバチは,イチジクの「空飛ぶ花粉」となる。花と送粉昆虫の関係にはいろいろあるが,これほど密な関係は滅多にない。イチジクはコバチのためにあり,コバチはイチジクのためにあるのではないかと錯覚してしまうほどだ。

イチジクの種類ごとに花粉を運ぶコバチの種類も決まっており,祖先種で獲得された1対1の共生関係を維持している。

昨日の敵は今日の友

イチジクとコバチの1種対1種の共生関係については,これまで生態学,形態学,昆虫行動学などさまざまな方面から研究が行なわれてきた。近年DNAの系統解析も始まっているが,まだ高次分類群間の比較にすぎず,もっと緻密な解析が必要だ。

日本には15種類のイチジクが自生している。(写真=5点とも横山潤)

④イヌビワ Ficus erecta(沖縄本島)、⑤オオイタビ F.pumila(奄美大島)、⑥アコウ F.superba var.japonica(奄美大島)

⑦ギランイヌビワ F.variegata(石垣島)、⑧ホソバムクイヌビワ F.ampelas(石垣島)

イチジクを調べていると,花粉を運ぶコバチ(以下送粉コバチ)とは別の種類に出会うことがある。このコバチ(以下寄生コバチ)の生態はよくわかっていないが,送粉コバチと違って,花のうの外側から産卵管を差し込んで産卵するので,花粉の受け渡しにまったく関与しない。送粉コバチと同じ花に産卵してその餌を奪うこともあり,イチジクにとってはまったくの寄生者だ。

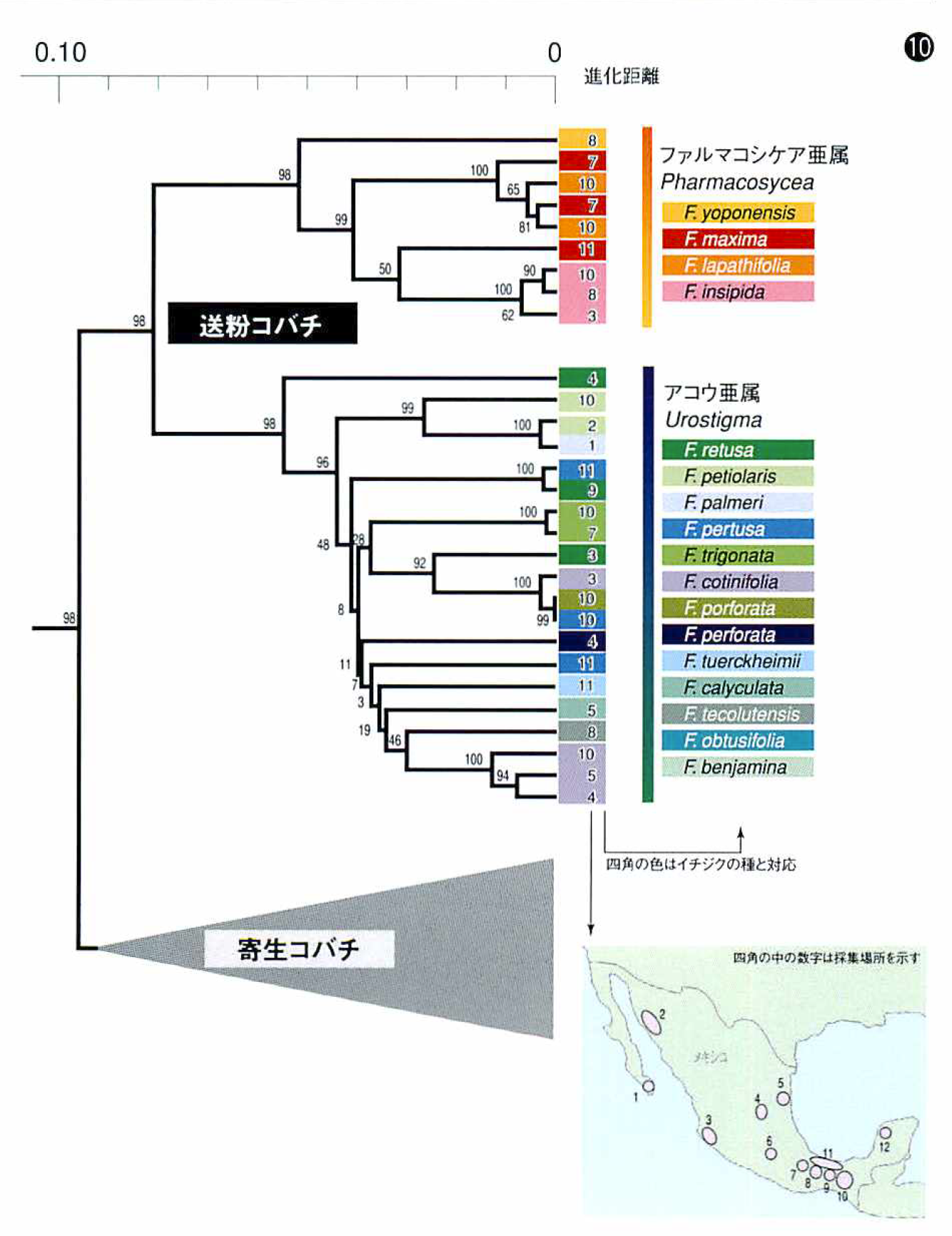

生命誌研究館では,巻頭に述べた考え方で,メキシコ産18種のイチジクを複数の地点からコバチ(寄生コバチも含む)とともに採集し,核28SrRNA 遺伝子とミトコンドリアCOI 遺伝子を用いてコバチの系統解析を始めた。送粉コバチは寄生コバチから分岐したとされてきたが,我々の解析でも送粉コバチと寄生コバチとの分岐は古く,寄生コバチは単一系統ではないようだ。

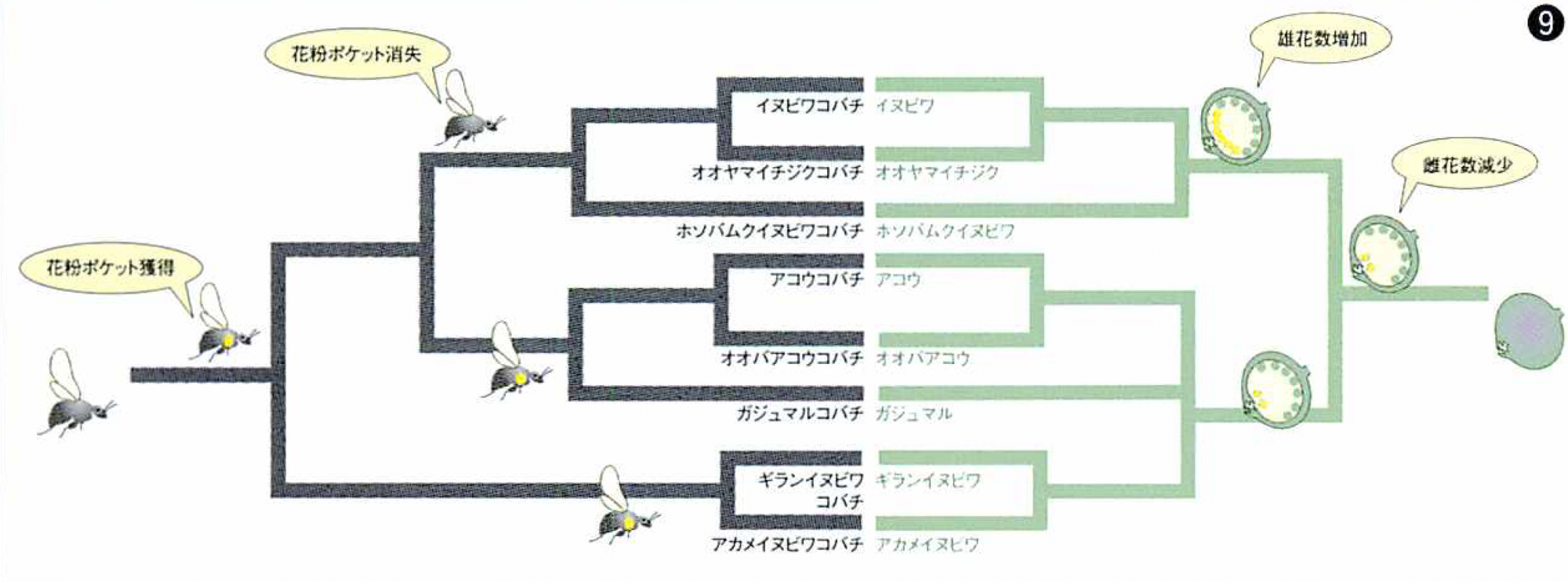

⑨日本産イチジクとイチジクコバチの系統樹

両者の系統樹の分岐は見事に対応している。雌コバチの花粉ポケットは,持つものが古く,持たないものが新しくでてきたらしい。それにともなって,花粉が確実に運ばれるようにイチジクが雄花を増やしたのではないかと考えられる。

※図⑨に誤りがありましたので、お詫びして訂正します。図⑨の雌花数減少は、雄花数減少の間違いでした。

一方,送粉コバチは単一系統を形成し,さらにイチジクの2亜属(Urostigma とPharmacosycea )と対応する2つの系統に分かれた。Urostigma 亜属の送粉コバチは,系統樹上で一斉放散している。オサムシ研究でも多様化の過程で一斉放散の現象が多く見られたが,これは生物,少なくとも昆虫の進化過程で一般的な現象であるようだ。オサムシのミトコンドリアDNA の進化速度をそのまま借用はできないが,仮に当てはめると,コバチはおよそ2000~3000万年前の間に放散したことになる。この時,イチジクも同時に放散が起きたか否かが興味深いが,解析結果を待っている段階だ。

また,複数地点の同種のイチジクから採集した送粉コバチが系統樹上1 つの枝にまとまらず,異なる系統に分かれるという結果も出た。つまり,同種類のイチジクが産地によって異なる起源のコバチに花粉を運んでもらっているようなのだ。これらの結果は,イチジクの解析の結果と照合する必要もあるが,イチジクとコバチの共生関係がほぼ1種対1種となっているのは事実だとしても,ある程度の柔軟性をもち,地域による変化があることも予想できる。

「空飛ぶ花粉」とそれを育む「ゆりかご」の複雑なパズルを完成させるべく,現在,世界中の熱帯域でイチジクとコバチの共生関係の研究が進められている。生態研究からDNAまでをつなぐ共同研究によって,進化における共生関係の意味は,寄生コバチから送粉コバチへの変化,つまり「昨日の敵が今日の友」への変化も含めて,着実に解かれつつある。

⑩メキシコ産イチジクコバチの系統樹

送粉コバチと寄生コバチが古くに分かれ,送粉コバチは,イチジクの2つの属ごとにきれいに分岐していた。細かく見ると,たとえば,アコウ亜属のFicus retusa に注目すると,採集場所が異なれば(4,9,3 地点),その送粉に関わるコバチの起源も異なるなど,興味深いことがわかってきた。

横山潤(よこやま・じゅん)

1968年茨城県生まれ。東北大学生命科学研究科生態システム生命科学専攻助手。植物と昆虫の関係を中心に,生物同士の生態的なつながりが導く「共進化」に興味をもって研究を行なっている。『植物の生き残り作戦』(平凡社)『多様性の植物学(3 )植物の種』(東京大学出版会)『アンコール・ワットの解明(4 )アンコール遺跡と社会文化発展』(連合出版)分担執筆。

蘇智慧(スー・ズィフィー)

JT生命誌研究館主任研究員。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)

.jpg)

.jpg)