TALK

音の響きにいのちのつながりを聴く

1.時間に含まれた関係性

中村

先回、脳の研究者の中田力さん※註1に「脳が生まれる」というテーマで話していただいたんです。できあがったものとしてでなく、その形とはたらきが生まれてくるところを見なければ、脳の本質はわからないというのが中田さんの基本姿勢。特に、思考し、概念を生み出し、言葉を用いるという高次機能がどのように生まれてきたかという問いは、面白いテーマです。ヒトは視覚に優れた動物だと言われますが、中田さんは、言葉の始まりは聴覚、つまり「音」にあるのではないかとおっしゃるのです。最近、言葉の発祥は歌からという説も出ており、私は面白いと思っています。藤枝さんは、『響きの考古学』※註2という著作で、世界の音律の歴史を探り、そこから人間を見ていらっしゃいますでしょう。音の持つ意味を考えるところから音楽を語って下さるのではないかと期待しています。

生きものの基本は、「生まれる」ことです。しかし、現代社会では、出産も産院のお世話になりますし、最近はこの言葉にも少し人為的なものを感じるので、自ずと生まれるという意味を強調して、「なる」と読み、この言葉を今年のテーマにしています。

これまでの自然科学は主に、存在するものを対象にその構造や機能を分析してきました。ところが近年、宇宙も、物理学の理論と観測によって、今から137億年ほど前に「無」から生まれて展開したのだと考えられるようになったわけで、すべての分野で「生る」を見ることが大事になりました。

藤枝

自然科学は客観的なもので、芸術は違うとされていますが、生まれるということと、その後の過程での論理性においては重なり合うと思います。

中村

生きものに限らず、すべては生まれ、動き、成っていく、展開するものと捉えるほうがよいのでしょうね。実は物理学が大きな影響力を及ぼした20世紀は、生物学も、解析を基本にしてきました。その結果、データは増えたのですが、それで生きものがわかったことにはならないと、ようやく気づき始めました。

藤枝

今のお話を聞いて、アメリカの実験作曲家のダニエル・レンツ※註3が言った「自分の音楽は“being” ではなく“becoming”なんだ」という言葉を思い出しました。存在するだけの音楽ではなく、たえず変容するような音楽をレンツは指向していたのです。楽譜を演奏すれば音楽になると思われていますが、音楽は本来、楽譜という存在に制約されるものではなく、演奏され、体験される場において、新たなものに変化し、展開し続ける表現であると思うのです。

中村

生きものもそう言えます。ゲノムという情報があり、それが読まれる、つまり演奏されるわけですが、その演奏は変化し、展開するんです。個体の時は、“development”全体では、“evolution”として。楽譜ということでもう一つ申し上げると、研究の世界では楽譜が論文。それが演奏された時、本当に存在するものになると考えているんです。表現ですね。生命誌研究館では、表現のあり方を模索しています。

藤枝

表現という側面から考えてみますと、20世紀は視覚文化による表現の時代でしたね。写真に始まり、映画、テレビ、そしてインターネットと。われわれは、日常的に画面の中で世界を理解し、時に感動して、画面という窓から世界と通ずる感覚を持った。作曲家として「百聞は一見に如かず」は、けしからん諺だと思うのですよ(笑)。大量の情報のやりとりには視覚情報は効率がよい。しかし、「音」が重要なのは、「時間」が含まれているからであり、そこに本質があると思うんです。

中村

確かに、絵画は、パッと見て全体像をつかめますが音楽を一瞬で聴くことはできませんからね。生命科学と生命誌の関係は絵画と音楽で考えられるかもしれません。「誌」は “history” 。生きものは時間が創るものと捉えています。「生る」はまさに時間です。

藤枝

音楽は、時間に含まれている多様な音の関係性を基とする表現なのです。

中村

関係性も「誌」にとって大事なことです。時間と関係。音楽と生きものは重なりますね。ユクスキュル※註4が、生きものの世界をバッハの<マタイ受難曲>で語っているのですが、なるほどと思いました。科学は、観察が基本で、理解が深まるほどに、分子、原子、素粒子と、より微細な世界を追い求めてきました。生物学でも、細胞が捉えられ、以来、肉眼では見えないミクロの世界を、技術の発展とともにどんどん追求して、特に20世紀後半は分子生物学全盛期といった様相でした。

藤枝

近年の作曲家たちの表現の世界でも、聴こえない音世界を明らかにしようという試みが始まっています。われわれが日常的に体験できないような場所や、生きものたちが発する微小な音に特殊なマイクを向けて、聴こえてくる世界によって表現の領域を広げようとしているのです。

中村

私たちの耳では聴こえないところにも、音の世界が広がっていることに気づいたということですね。

藤枝

森の中で暮らしていた先史時代の人たちは、いろいろなもの音が聴こえていたはずです。身の危険や獲物の気配を察知するために、森の中に満ちたさまざまな響きから瞬時に情報を感知していたのでしょうね。

中村

昨年、音楽の世界では山城祥二として活動していらっしゃる大橋力※註5さんに、まさにその話を伺いました。藤枝さんは、都会の中で、顕微鏡でミクロの世界を覗こうとするように、私たちの耳では聴くことのできない微細な音を聴き出して表現する試みをなさっていますね。

藤枝

ええ。プラントロン※註6と呼んでいるのですが、厳密には、自然音ではなく、植物に取りつけたセンサーにより、葉の表面において刻々と変化する電位変化を感知した情報を音として表現しているのです。植物学者でアーティストの銅金裕司さんが考案した装置を用いています。原理は簡単ですが、僕はここに深いものを感じています。まず銅金さんは、植物の状態を電位変化の波形の推移として読み取っていく。ところが植物が「生きている」時間の推移を視覚情報に変換すると、何かが抜け落ちてしまうと感じたのですね。そこで、音楽情報に変換したらどうだろうと考え、一緒に取り組んでいます。

「植物の声を聴く」は擬人化した表現ですが、風が吹けば葉がそよぎ、日が昇れば蕾が開き、新芽が生まれている。植物も刻々と生っている。その植物の変容としての響きに耳を傾けて、時間を共有することで、生きているつながりが感じられると思うのです。

中村

生命現象が持っている時間を、生きた音として聴き出して、時間を紡ぐ音楽表現に展開していく新しい試みなのですね。

藤枝

19世紀に光で像を描くフォトグラフという技術が生まれ、それは芸術になりました。一方、聴覚表現として、19世紀後半になって誕生したのがフォノグラム。エジソン※註7が発明した録音再生機です。ところがフォノグラファーというと日本語では「録音技師」になってしまいます。

中村

フォトグラファー、つまり写真家は芸術家と受けとめますが、録音技師では・・・。

藤枝

現代の表現は視覚優位の状況の中で行われていますから、まだフォノグラフという表現が確立していないのかもしれませんね。ただ最近では、フィールド・レコーディングというジャンルも生まれ、さまざまな自然環境の音や動物たちの声を収録した作品が出回っており、たんに技術的なレベルではないフォノグラファーの存在が注目されています。

中村

最近になって、フォノグラファーも表現者として活躍できる場が広がりつつあるわけですね。

(註1) 中田力【なかだ・つとむ】

1950年生まれ。臨床医、脳科学研究者として国内外で活躍。※生命誌55号「脳の自己形成から人間を探る」参照。

(註2) 『 響きの考古学 -音律の世界史からの冒険- 』

藤枝守著。平凡社ライブラリー

(註3) ダニエル・レンツ【Daniel Lentz】

1942年生まれ。アメリカの実験作曲家。

(註4) ユクスキュル【Jakob von Uexkll】

(1864~1944)

ドイツの動物学者。生物の行動は機械論的原理では説明できないとする「環世界(Umwelt)」を提唱。主著に『生物から見た世界』。

(註5) 大橋力【おおはし・つとむ】

1933年生まれ。「情報環境学」を提唱。芸能山城組を主宰する音楽家でもある。※生命誌49号「 音は身体全体で感じている」参照。

(註6) プラントロン【plantron】

植物の生体情報を得る装置。葉の表面につけた電極から微弱な電位変化を検出し、コンピュータ解析することで、ある環境の中での植物のふるまいを観察できる。さらにその変化を音楽情報に変換できる機能がある。

(註7) エジソン【Thomas Alva Edison】

(1847~1931)

アメリカの発明家。企業家。電信電話機、白熱電灯、映写機、電気鉄道などの発明、改良に携わる。

2.響きの多様さに包まれて

中村

生命誌の基本は時間と関係、そしてそれらが生み出す多様性にあります。生きものはすべて細胞からなり、DNAを持つ点で同じです。ライオンとワニ、どちらが立派かと言っても始まりません。生きている一つひとつはどれも魅力的で、その個別性が面白いのです。ところが効率重視の現代社会はすべて均一にしてしまう。本来、グローバル化とは、それぞれに魅力ある文化や価値観を持つ人々が、多様なままつながって一つの地球になるからこそ素晴らしいのであって、ただ便利につながればよいわけではないのに。生きものを基本に考えれば多様性が他に代え難い価値であることは明らかなのです。

ところが私は、こと音楽に関しては、基本的にはピアノを通して、平均律※註8の音に子どもの頃から親しみ、それをそのまま美しいと感じて育ったからなのでしょう。大人になって、最近は、大橋力さんのガムランや鼓童の和太鼓などに触れる機会も増えて、また江戸京子※註9さんの「東京の夏」音楽祭もずっとメンバーに入れていただいているので、多様な音を楽しむことも生活に入ってはきたのですが、日常CDで聴くのはやはり平均律がほとんど。どこか平均律でないと落ち着かないところがあるのです。今日は、藤枝さんに一から教育していただこうと思っているんです。

藤枝

中村さんは、普段どういう音楽を聴かれますか。

中村

たいていのものは聴きますが、フランク※註10の弦の音などは好きです。美しいと思う。

藤枝

フランクの音楽はメロディーの質が高いですが、ベートーヴェンになるとメロディーそのものよりも全体の構築的な要素が強くなる。

中村

もちろんベートーヴェン好きです。「え、これがベートーヴェン?」って思うほど曲のバラエティが豊かですし。

藤枝

中村さんは旋律の美しさに惹かれるのですね。

中村

そうですね。時代が移って、ドビュッシーあたりになると音楽が体に流れ込んでくる感触に魅力を感じます。ところが現代のものになるとちょっと感覚的に厳しいなあと・・・。ごめんなさい。

藤枝

ところで皆さん、カレーライスが好きでよく食べますよね。子供の頃から食べ慣れた味をカレー本来の味だと思っている。ところが本場インドのカレーは実に多様ですし、食べ慣れた味とはかけ離れたものもあります。ただし、本場のカレーがもつ味の多様性に気づき、そこから味覚が開かれるということもありますよね。

『響きの考古学』を通じて僕が伝えたいと思ったことは、あなたが普段、聴いている音楽の響きは、ある限られた時代と地域のものに過ぎないのですよ、ということです。人類がこれまでに多くの時間をかけて生み出してきた音楽のレシピは、本場のカレーのように、どれほど多様性に富み豊かなものであるかをまず知ってもらいたい。さらに多様な音感覚の世界に一人でも多く引っ張り込みたい。そこに自分の役割があると思っています。

中村

私の生命誌も同じことです。自分が一度わかってしまうと、何で他の人々がそこに気づいてくれないのかと不思議でたまらない。生きものが多様であることがどれほど面白く魅力的か。それなのになぜ人々は、人間中心主義になってしまうのか。そう思っているのに私は、音楽の多様さは、頭ではわかっても本当には理解できていないんです。

藤枝さんご自身が、平均律の音楽環境でお育ちになりながらもインドのカレーに目覚めてしまった。そのきっかけはどんな体験だったのでしょう。

藤枝

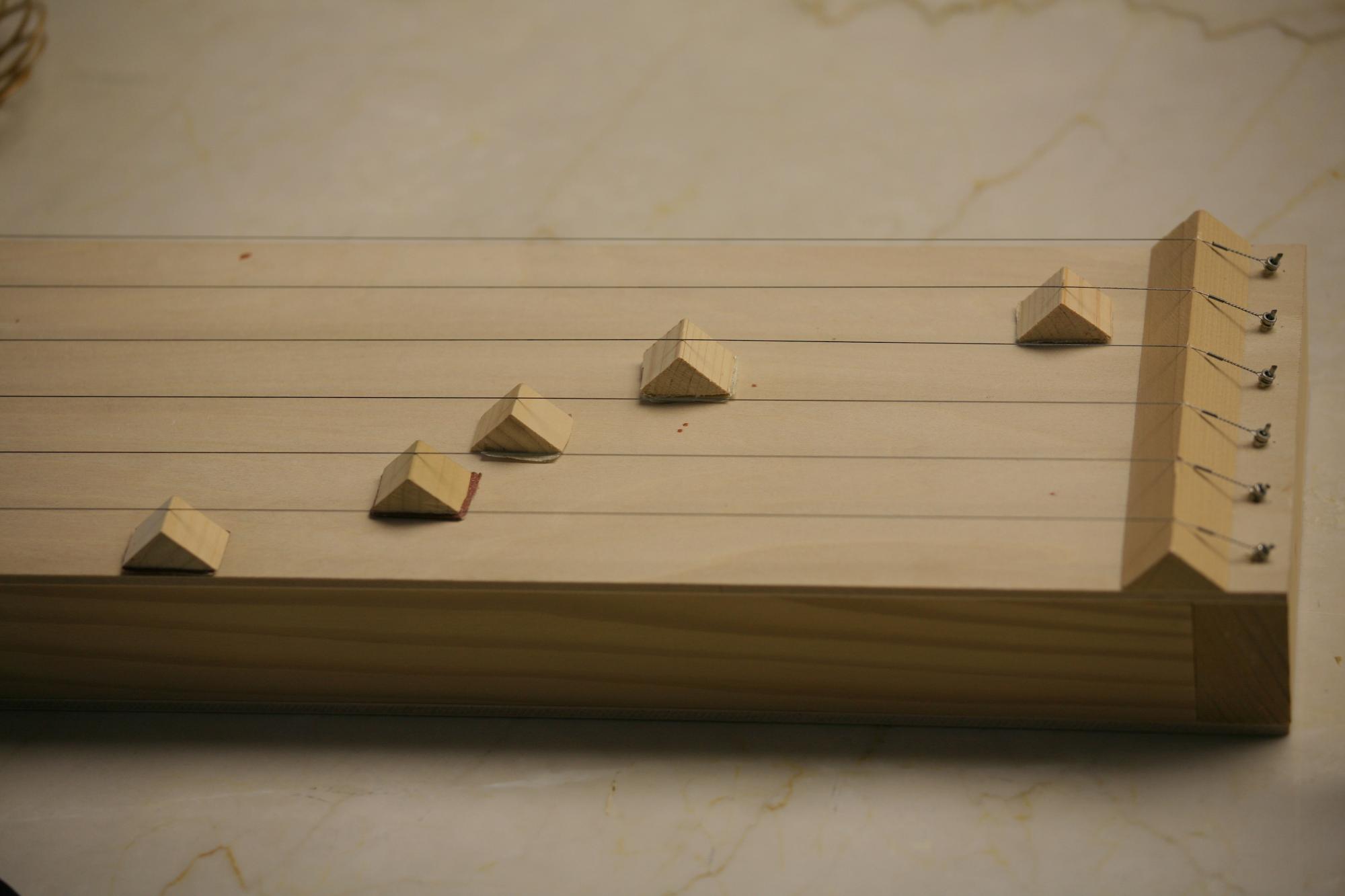

最初は、インドのカレーの多様さに抵抗もありました。そのきっかけは、アメリカに留学していた時に出会ったある楽器でした。『響きの考古学』の表紙[写真1]にその写真も載せたのですが。その出会いがなければ、この本を著わすこともなかっただろうし、今でも平均律のピアノ曲を作っていたかもしれません。

中村

写真を拝見すると鍵盤楽器ですね。ピアノのようなものですか。

藤枝

オルガンです。でも、この鍵盤に割り当ててある音が違う。平均律では1オクターブが半音12個の音からなりますが、これは、もっと細分化されていて、1オクターブの中に、なんと43個の音がある。ハリー・パーチ※註11という作曲家が作ったんです。彼が1940年代頃から自作した風変わりな楽器は、僕が留学していた近くの大学に保管されていて、何度も見に行き、じっくり触ったりもしました。

パーチは、ピアノなどの近代西洋の楽器はいっさい拒否し、楽器もその調律法もすべて一人で作ってしまったのです。その背後にはバッハ※註12を初めとする抽象化した近代音楽への批判、平均律への抵抗がありました。パーチ独自の音律から生まれる響きは、とても現代の音楽とは思えないほど原始的で素朴な魅力に溢れているのです。そこには、概念的な聴き方を超えていくような感覚的な世界が広がっていますが、その響きを支えているのは、きわめて理論的な音律法なのです。このような独自の音楽を生み出した背景の一つに、アメリカのヒッピーカルチャー※註13があったと思うのですが。

写真1

ハリー・パーチ自作の楽器「クロメロディオン」(左中)、「ダイヤモンド・マリンバ」(右下)

『響きの考古学』表紙(平凡社ライブラリー)より。

中村

均一化への抵抗という気持ちはよくわかります。体で受けとめる音楽体験ですね。それが美しいと感じられたらしめたもの。

藤枝

まさに音は響きであり、振動ですから体で感じるものなのです。原始の祭祀では、音楽と舞踊が一体であったように、本来、人間が持っている根源的な躍動感は、近代的な平均律による音楽では表現できないと思います。

中村

おっしゃることよくわかるんです。しかも、確かに体で直接感じることの大切さもわかる。一方で、頭が美しいという音も欲しい。

藤枝

でも、お料理の材料やレシピを聞いてから頭で理解し、今、食べているものが美味しくなるわけではないですよね。音楽も、分析するだけではなく、感覚的に受け入れる中にほんとうの美しさがあると思うんです。

中村

音楽も、それぞれの風土や歴史と切り離せない固有の文化であり、その個別性を見て、多様さを持つ全体をわかっていくことが大事であることはおっしゃる通りだと思います。音楽をそういう全体としてつかんだ上で一つひとつを楽しむことが豊かさなのだということもよくわかります。でも実際には、パッと聴いた印象で拒否してしまうことがあるんです。音楽は時間を持っているがゆえに、多様性を理解していくのが難しいかもしれません。

藤枝

確かに、音楽の多様性を知る前に、感覚的に受けつけない場合もありますね。音楽が多様であるように聴くという感覚も多様なんだと思います。僕は、響きの多様さに包まれ、そして聴くという音響体験そのものが音楽なのだと思うのです。

中村

本当に、その通りと思います。普段私が生物について言っていることなので。

(註8) 平均律【へいきんりつ】

1オクターブを半音で12等分した音律。あらゆる調を等しく処理できる便利さのため、和声法が複雑化した19世紀に普及。

(註9) 江戸京子【えど・きょうこ】

1937年生まれ。ピアニスト。アリオン音楽財団理事長。同財団主催による「東京の夏」音楽祭は、日本の国際音楽祭として1985年より毎年開催している。

(註10) フランク【Csar-Auguste Franck】

(1822~1890)

フランスの作曲家・オルガン奏者。バッハ、ベートーヴェン、ワグナーなどドイツ音楽に傾倒し、深い精神性をもった音楽を創造。

(註11) ハリー・パーチ【Harry Partch】

(1901~1976)

近代音楽を拒絶し、「身体の音楽」をめざして、楽器、奏法、音律理論のすべてを、純正調を基盤に独自に築きあげたアメリカの実験作曲家。

(註12) バッハ【Johann Sebastian Bach】

(1685~1750)

ドイツの作曲家。受難曲・ミサ曲などの宗教音楽、種々のカンタータ、ソナタ・協奏曲・組曲などの器楽曲を多作し、バロック音楽を集大成した。

(註13) ヒッピーカルチャー

1960年代に生まれたアメリカの若者たちによる風俗文化の一つ。「自然に帰れ」をスローガンに、自由に生きようとする反体制的、反文明的な生活態度は、その後世界中に広まった。

3.<春の海>

藤枝

邦楽の世界では、伝統的には、自分の声の高さに音を合わせて楽器を調律していました。ところが明治になって、バイオリンなどの西洋楽器や、合奏などの洋楽の仕組みが入ってくると、邦楽も洋楽に合わせたほうがよいだろうという考え方が出てきた。その時、近代邦楽の道を拓いたのが宮城道雄※註14です。彼はいろいろな邦楽器を西洋化する方向に踏み出していきましたが、このような方向の中で平均律のピアノに合わせていく調律法が持ち込まれたのです。まさに日本の音楽のグローバル化の始まりです。

中村

確かに、<春の海>は、西洋っぽい曲ですね。

藤枝

人間の耳はそれほど簡単に変われません。あの音感覚はまだ前の時代にしっかり根ざしていますが、モデルとしては西洋音楽です。

宮城道雄の功績の一つに十七弦という大きな箏を作ったこともあげられます。なぜ十七本の弦が必要だったかといえば、チェロやコントラバスなどの低音域をカバーする楽器が必要だったからです。本来、邦楽には和声に基づく西洋的な合奏という概念がありませんでしたが、近代邦楽では、和声を構成するための音域の広がりが求められたのです。

中村

えっ、もともと邦楽に合奏はなかったのですか。

藤枝

尺八と箏と三味線による三曲※註15という合奏のかたちはありました。明治以降、この三曲は、西洋音楽の「家庭音楽」をモデルにしたのではないかという説もあります。日本の伝統だと思っていたことが、実は、明治以降に西洋の流儀を取り込んだものだったということは多いですね。西洋では、例えば、リストが編曲したベートーヴェンの交響曲を家庭においてピアノで楽しむという「家庭音楽」の習慣がありました。ところが日本では、家庭の中での娯楽としての音楽は、近代化以降の習慣ですね。こうした近代化の流れに乗って、箏のような邦楽器も西洋化していく。そのような状況の中で平均律が近代邦楽の一つの基準となったのです。

尺八と箏と三味線による三曲※註15という合奏のかたちはありました。明治以降、この三曲は、西洋音楽の「家庭音楽」をモデルにしたのではないかという説もあります。日本の伝統だと思っていたことが、実は、明治以降に西洋の流儀を取り込んだものだったということは多いですね。西洋では、例えば、リストが編曲したベートーヴェンの交響曲を家庭においてピアノで楽しむという「家庭音楽」の習慣がありました。ところが日本では、家庭の中での娯楽としての音楽は、近代化以降の習慣ですね。こうした近代化の流れに乗って、箏のような邦楽器も西洋化していく。そのような状況の中で平均律が近代邦楽の一つの基準となったのです。

中村

私も<春の海>をピアノとフルートでやりました。

藤枝

現代邦楽の世界において、箏の合奏でヴィヴァルディの<四季>を演奏するといった奇異な流行が広がったりして、ますます平均律が当たり前の存在になってきました。

僕は、箏や笙の演奏家たちと「モノフォニー・コンソート」という合奏団を組織して演奏活動を続けています。10年以上前になりますが、彼らと初めて演奏会で一緒になった時に、どのように箏を調弦するかと見ていると、ギター用チューナーで目盛りを見ながらパッと平均律に合わせちゃった。

中村

えー、本当? 自分の耳じゃなくて。

藤枝

確かに、その平均律の音は、まぎれもなく箏の音ですし、他の楽器のピッチとも合わせられる。そもそも、演奏家自身、平均律の音に何の疑問も感じていなかったのです。そこで、試しに箏の調弦を純正調※註16に変えてもらったんです。すると、何でこんなに音が響くんだろうと彼らが驚いたんです。平均律による箏の音は、共鳴性が弱く、あまり響かない。音が響かないと、どんどん次の音符を見て弾いてしまうと箏曲家の西陽子さんが言っていたことがありました。ところが、音とともに楽器自体が響いたら、それらの響きをしぜんに聴いてしまうというのです。弾くことの間合いが音や響きを聴くことによって生み出されていく。すると、演奏という行為は、音符に拘束されることなく、もっと楽に、柔軟になっていく。「響く」という現象の中に「聴く」という行為が深く関与することによって、演奏行為が音と身体とのフィードバックの関係の中におかれるのです。

中村

なるほど。面白い。響きのためにもお箏までピアノ化してはいけない、一つの基準で全部を制してはいけないというのはよくわかります。

藤枝

音の多様性が失われている状況は、インドネシアのガムランでも起きているときいたことがあります。以前は、村ごとに独自のガムランの調律法が保持されていたところに、テレビやラジオからの音楽が介入することによって、音の感覚がだんだんと均一化していったというのです。話し言葉でもそうですね。われわれの方言も、放送による標準語の浸透が土地固有の言葉の抑揚を一般化していきます。おそらく音楽の世界でも、音律や調律の手続きにおいて、このようなグローバル化が広がっているのです。

中村

私たちは、気づかないうちに何げなく耳にする音から大きな影響を受けているわけですね。言葉より、音楽のほうが影響が大きいのかも。

(註14) 宮城道雄【みやぎ・みちお】

(1894~1956)

箏曲家・作曲家。洋楽の形式に邦楽を融合させた新日本音楽を作曲。主な作品に<水の変態><秋の調><春の海>などがある。

(註15) 三曲【さんきょく】

近世邦楽の三種の楽器、箏・三味線・尺八または胡弓の合奏をいう。

(註16) 純正調【じゅんせいちょう】

音階中の各音の音程が最も単純な整数比からなる音律。

4.洗練された音から原初の音へ

藤枝

バビロニアのような古代文明において、すでにハープのようなタイプの楽器に適用される調律法が存在していたと言われています。また、およそ四、五千年前の中国では、伝説上の皇帝、黄帝※註17は、国を治める「律」として音律を定めるために、今でいうアフガニスタンの北部にまで伶倫という音楽家を派遣させ、音律を定める「律管」※註18と呼ばれる竹の楽器を作らせたという伝説が残っています。つまり、音律の制定は、度量衡とともに国家的事業だったのです。

唐の時代に伝来し、正倉院にも保管されている笙は、日本の宮廷音楽である雅楽において欠かすことのできない楽器ですが、その調律は、古代中国の方法を伝承しています。この方法は、3/2の比率となる五度音程の堆積に基づくものなんです。かたや古代ギリシャのピタゴラスは、この古代中国と同じ方法に基づいて「ピタゴラス音律」※註19として理論化しました。そして、ピタゴラス音律は、のちに中世の西洋音楽に継承されていきます。このように、音律を定める一つの方法がいろいろな文化に継承され、それぞれの風土の中で多様化していったのです。

中村

なるほど。国を治める「律」が音律。音楽の力ってすごいんですね。確かに時代を映します。今の歴史のお話を伺うと、それぞれの国の伝統的なやり方で、師から弟子へと受け継がれずっと続いて来た音楽だからまったく別の音文化だと思っていたのに、お互いが古い音律を共通の祖先に持っているということですね。そう理解されるようになったのはいつ頃からなのでしょう。

藤枝

19世紀、民族音楽という学問分野が始まり、比較音楽学者のエリス※註20が、西洋の十二平均律の半音を百で分割して、「セント」という単位を編み出しました。そこから多様な民族の音楽が持っている微妙な音程の差を数値として比べようとしたのです。

中村

全体の普遍性を見ようとする視点が生まれたのですね。

藤枝

それまで、各々の国や地域ごとに音文化を培っていたところに、万国博覧会のような場で世界中の多様な音楽が一堂に聴かれる機会が生まれました。ドビュッシーは1889年のパリ万博でガムランの演奏を初めて聴いて、大きな影響を受けたという話は有名ですね。

僕は、音律という問題に対して分析的なアプローチだけではなく、実際に音律を楽器に吹き込み、音を鳴らして、その比率が生み出す響きを聴きながら、音律が持つ新たな可能性を模索してきました。弦を鳴らすという単純な行為から始まった音楽は、その起源の時から現在でも何も変わっていない。今でも、人間は弦を鳴らし、その響きに合わせて歌っています。

中村

絵画なら、アルタミラ洞窟※註21の壁画のように残るけれど、音楽は、歴史を辿ろうとしても楽譜ができる前はものが残らないわけでしょう。その先をまったく別の見方で掘り起こしていかなければ本当の音楽の歴史は見えてこないということですね。

藤枝

仮に、どこかの遺跡から楽器らしいものが出てきたとしましょう。でも、それをどう演奏するかの記述は残されていない。しかし、実物を見れば、構造として、どこかを叩けば音が鳴る仕組みになっているということがわかります。人類の身体的な特徴から、この部分は手を使って音を出していたのだろうと想像する。まさに、想像力の問題です。地層に埋もれた人類の音の知恵を試行錯誤しながら解釈することによって、まったく新しいものが出現する可能性がある。このような出土した古代楽器には、決まった答えがないので、ある意味で自由に実験できるのです。

中村

長い歴史の中では、つい最近の出来事なのかもしれませんけど、復元した正倉院の古代楽器を演奏なさっている、一柳慧※註22さん、篠崎史子※註23さんらの試みも、今おっしゃった実験の一つですね。古くからの基本を大事にしながらも、今の私たちだからこそできる挑戦が面白いですね。そこから新しいものが生まれてくる。少しわかってきました。

(註17) 黄帝【こうてい】

古代中国の伝説上の帝王。漢民族の始祖とみなされている。

(註18) 律管【りっかん】

古代中国で音律の計測に用いられた竹管の楽器。度量衡の基準にもなった。

(註19) ピタゴラス音律

古代ギリシャのピタゴラスによる音律。純正五度の積み重ねによって得られる音律。

(註20) エリス【Alexander J. Ellis】

(1814~1890)

イギリスの民族音楽学者。セントによる音程の計測法を考案。主著に『諸民族の音階』(1885)がある。

(註21) アルタミラ洞窟【Altamira】

1879年、後期旧石器時代の彩色動物壁画が発見されたスペイン北部アルタミラの洞窟。

(註22) 一柳慧【いちやなぎ・とし】

1933年生まれ。作曲家・ピアニスト。ニューヨークでジョン・ケージらと実験的音楽活動を展開。正倉院や古代ペルシャの復元楽器を中心としたアンサンブル「千年の響き」の芸術監督。

(註23) 篠崎史子【しのざき・あやこ】

1946年生まれ。ハープ奏者。1972年に「ハープの個展 I」を開催。国内はもとより海外のさまざまな分野の音楽家と共演している。

5.音律が生まれる

藤枝

これは僕が考案した「ハーモニック・モノコード」※註24という弦楽器です。今日は、中村さんに、音律の思考が生まれてくるところを体験していただこうと持ってきました。箏のようですが、まず六つの弦の張りを調節してすべてを同じ高さの音に合わせます。その時、自分の耳で弦の音を聴くことが大事なんです。音に集中しなくてはいけないので、人前では少し緊張しますね。

これは僕が考案した「ハーモニック・モノコード」※註24という弦楽器です。今日は、中村さんに、音律の思考が生まれてくるところを体験していただこうと持ってきました。箏のようですが、まず六つの弦の張りを調節してすべてを同じ高さの音に合わせます。その時、自分の耳で弦の音を聴くことが大事なんです。音に集中しなくてはいけないので、人前では少し緊張しますね。

僕の研究室にはいつもこの楽器が置いてあって、いらいらしている時に、こうして音を合わせると不思議と気持ちが落ち着きます。ピアノのように頑丈な作りではないので、すぐに音が変化しますが、耳を養うのにはいい楽器なんです。

中村

手作り楽器で、シンプルで可愛いですね。

藤枝

これを使って音律の話をしましょう。本来、高さの違う音が関係づけられて一つの楽器が生まれます。おそらく狩猟生活をしていた先史時代の人々は、弓矢を引いた時に、耳元で、「ブン」と鳴った音に気づいたのでしょう。この音は、自然界にはない不思議な力を備えたものにうつったかもしれない。狩りをするためではなく、その音を出すための道具、すなわち、楽器が誕生してくるのです。日本にも、巫女さんが神霊を呼び寄せる時に鳴らす梓弓※註25という楽器がありますが、このような古い楽器を通じて、音楽的な営みが祭祀の場における音体験から生まれた様子を想像することができます。

中村

音を調節なさっているのを拝見すると原始が浮んできます。

藤枝

今、僕がモノコードにやっている作業と同じように、昔の人も音を聴き分けて調節していた。比率による弦長の分割は、眼をつぶっていても音で聴き分けてできます。弦の振動が半分になれば1オクターブ上がります。ピタゴラス※註26の数比論は、モノコードを使った音響実験から生まれたものなんですよ。

中村

「天体の音楽」という考え方があるわけで、ピタゴラスにとっては宇宙の調和と音楽の調和は一つのものだったということですね。

藤枝

今、この楽器の六弦すべてを同じ高さの音に合わせました。一番奥のI弦を開放のままにして基音とします。次に一番手前のVI弦に、基音の1オクターブ上の音を作ります。すると、ちょうど弦を1/2にする位置に駒がきます。さらにIV弦を長さ1/3の比に分けて駒を置きます。これは基音に対して五度の音程となります(図1)。このような数比的な関係にある音高は、倍音※註27の中にすべて含まれています。また、同じ音高の二つの弦が多少ずれると唸りが生じます。ガムランにおいて、この唸りによる響きは欠かせません。このように弦振動の比率によって共振し合ったり、微妙にずれて唸りの波動が生まれたり、音の関係がさまざまに変容していきます。

中村

なるほど。この簡単な仕組みの中での多様な音の組み合わせから音階が生まれてくるのですね。

藤枝

続いて、III弦を1/4の比に分けます。弦長の比率が3/4となり、四度音程が生まれます。

中村

藤枝さんがなさるとずいぶん簡単そうに見えますが。

藤枝

慣れれば本当に誰でもできますよ。ここまでの基音、オクターブ、五度、四度の4つの音高は、さまざまな五音音階※註28を構成する枠組みとなりますが、ここから先が面白くなります(図1)。まずII弦を五分割して4/5の弦長にします。そうすると長三度となり、基音を相対的に「ド」とすると、I、II、IV、VI弦で「ド・ミ・ソ・ド」になります。つまり、三和音の音なのです。

慣れれば本当に誰でもできますよ。ここまでの基音、オクターブ、五度、四度の4つの音高は、さまざまな五音音階※註28を構成する枠組みとなりますが、ここから先が面白くなります(図1)。まずII弦を五分割して4/5の弦長にします。そうすると長三度となり、基音を相対的に「ド」とすると、I、II、IV、VI弦で「ド・ミ・ソ・ド」になります。つまり、三和音の音なのです。

(図1) ハーモニック・モノコード

藤枝守氏が考案した楽器。6弦をすべて同じ音の高さに合わせ、弦の響きを聴き分けながら図の比率に各弦の駒の位置を定めていくと、純正音程が得られる。I弦とVI弦はオクターブの音程に、III弦は四度、IV弦は五度に設定されている(上)。このような音程の枠のなかでII弦とV弦の比率だけを変えていくと、さまざまな五音音階が生まれる。

中村

おっしゃる通りですね。

藤枝

ここで一旦、II弦を六分割して6/5にしてみます。これを弾くと・・・。

中村

ほお。これも西洋の音階です。

藤枝

短三度の音高となり、基音のI弦、五度のIV弦とともに弾くと、相対音の階名でいうと「ラ・ド・ミ」で、短三和音になりました。こんなちっぽけな楽器の中から、しかも単純な比率の操作によって、西洋音楽の根本となる2種類の和音が引き出せるのです。さて、V弦には、まだ駒を置いてませんでした。まずII弦の弦長を4/5の設定に戻して、さらにそれを三分割した位置を探し、V弦の同じところに駒を設定します。これを弾くと・・・(図2)。

(図2) 琉球音階(インドネシアのペロッグの音階)

日本の陰音階の一つ。洋楽のドミファソシの音程に相当。

中村

あら、沖縄ですね(笑)。

藤枝

琉球音階とも言われます。これらは皆、単純な比率から生まれる純正調の五音音階です。チューナーなどに一切頼らず、自分の耳だけで弦振動の比率を聴き分けてこのような音階を作れるのです。

中村

これならどこでも作れますね。こうしてさまざまな音階が生まれたんだと実感できますよ。すごい。

藤枝

非常に基本的な音のとり方なのです。

中村

私はこの音を聴いて、今沖縄に民謡として残っている音を連想しましたが、時代を遡れば世界中に同じような音律があったかもしれないのですね。

藤枝

おそらく、南方の音階が沖縄に伝わってきたんでしょうね。音楽の姿は変わっても、今もこのような音階の基本は保持されています。

中村

まさに生物と同じ。音律には普遍性があり、普遍の上に生まれた多様性なのですね。

藤枝

その通り。このちっぽけな楽器から多様な世界が見えてくる。この琉球音階の状態から、今度は、II弦の駒をずらして15/16の弦長の位置に置いてみます。そして、V弦の駒の位置を先ほどと同じ要領でII弦のさらに三分割にして、弾いてみると・・・。

中村

今度は、お箏の曲になりました。

藤枝

箏の平調子(図3) となり、また、都節音階※註29、オリンポスの音階とも言われます。駒をたった二つ動かすだけで、がらりと世界が変わってしまう。文化ごとに培われた音の響きや抑揚の共通性や相違性が、この楽器によって明らかにされるのです。

(図3) 箏の平調子(都節音階)

近世箏曲の箏の調弦法の一つ。

中村

藤枝さんが、今、この楽器でやって下さったような形で、さまざまな音律を連続したものとして聴くと、基本がつながっていることがとてもよくわかりました。変に先入観を持たずに聴くことが大事ですね。

藤枝

ここにはピアノのように難しい調律法はありません。自分で簡単にできちゃうのですから。

中村

この簡単な手作り楽器の中に、一番大事な基本が入っているのですね。

藤枝

「ハーモニック・モノコード」という楽器を通じて、実は、われわれ自身が音の響きや微妙な音調を聴き分け、音がもつ想像力を広げることができるのです。そして、人類に与えられた「聴く」という無限の能力に気づいて欲しいのです。

「ハーモニック・モノコード」という楽器を通じて、実は、われわれ自身が音の響きや微妙な音調を聴き分け、音がもつ想像力を広げることができるのです。そして、人類に与えられた「聴く」という無限の能力に気づいて欲しいのです。

(註24) ハーモニック・モノコード

音律に対する思考を養い、実際の響きを体験する楽器製作の演習のために藤枝守氏によって考案された六本の弦を持つモノコード。

(註25) 梓弓【あずさゆみ】

梓の木で作った丸木の弓。

(註26) ピタゴラス【Pythagoras】

(前582頃~前493頃)

ギリシアの哲学者・数学者・宗教家。宇宙の調和の原理を数とその比例とした。その教えを信奉したピタゴラス学派は、図形、音、天体を始め、万物は数を模倣することによって存在すると考えた。「天体の音楽」とは、理性によってのみ聞きとることのできるそのような数と比例の秩序のこと。

(註27) 倍音【ばいおん】

弦などの振動体の発する音のうち基音の整数倍の振動数を持つ上音。

(註28) 五音音階【ごおんおんかい】

五つの音からなる音階。世界各地の民族音楽にみられる。

(註29) 都節音階【みやこぶしおんかい】

日本の陰音階の一つ。洋楽のミファラシドの音程に相当。義太夫・長唄など近世邦楽で多用。

6.歌うこころ

中村

私は平均律以外には少し抵抗を感じると申しましたが、それは、すでにそれぞれの文化の中で洗練された音を聴き比べているからなのかもしれません。洗練される前の音を聴くほうがよくわかるのではないかと思いました。この楽器はその前を聴かせてくれるのでとても説得力があります。

藤枝

いちばん根源的なところです。

中村

よく知らない文化の中で洗練されてしまうと、かえって入りづらくなるのだと思うのです。西欧も私たちとは基本が違うはずですが、日本では明治期から慣らされてきたから。他の文化の音はこれまであまり聴こえてきませんでした。他所で洗練されてしまったものは、そこの文化ごと熟知しないと捉えようがないのかもしれませんね。

よく知らない文化の中で洗練されてしまうと、かえって入りづらくなるのだと思うのです。西欧も私たちとは基本が違うはずですが、日本では明治期から慣らされてきたから。他の文化の音はこれまであまり聴こえてきませんでした。他所で洗練されてしまったものは、そこの文化ごと熟知しないと捉えようがないのかもしれませんね。

子どもたちにも、藤枝さんの楽器で音楽に触れさせてあげれば、きっと多様な音を聴けるようになると思います。

藤枝

これはブルガリア民謡、これはガムランといった音楽ジャンルのレッテルを貼る前に、モノコードのような楽器を通じて音そのものの根源に触れることで、音の多様性を受け入れる感性の素地ができあがってくれたら嬉しいです。

中村

今日はおかげさまで、私の中で世界の音楽が全体としてつながっているという実感が持てました。

藤枝

それはよかった。もう一つ言うと、このモノコードの調律の中には「純正」という概念が入っているのです。つまり、さまざまな比率関係にある純正と呼ばれる音程を、人間の耳は鋭敏に聴き分けることができる。音がちょっとずれただけでパッとわかりますね。この能力は素晴らしい。

眼の場合には、時間をかけてよく見れば、事象の微細な偏差を読み取れるでしょうが、耳の場合は、瞬時に、しかも鮮烈に、その違いがわかるのです。このような人間が本来的に持っている「聴く力」から自ずと生み出されたものが音楽なのだと思います。

中村

よくわかります。ただ芸術には、音としての美しさと同時に、構成を含めての美しさがありますね。絵画でも、現代になると、はたしてこれ美しいのかしらと疑問に思う作品も出てきます。音楽の根本にある「純正」という概念は、人間の耳が本質的に捉えるものとしてよくわかります。ただ、慣れとでも言うのでしょうか。平均律で育つと、やはりそれを美しいと聴いてしまう。人間の脳ってごまかされやすいのかもしれないと思ったり。

藤枝

その「純正」という概念を生み出した人間の聴く能力について、中村さんと、もう少し考えてみたいのですが、これはやはり人間だけが持つ特別な能力だと言ってよいのでしょうか。人間には声帯などの発声器官と、音を受け取る鼓膜という音や振動に関わる二つの器官がありますね。鳥や、他の動物にもあるかもしれないけれど、人間の場合には、これらの器官を用いてきこえた音と同じ音を正確に発声することができますね。音の高低や抑揚を自在に操って唱和し、楽器の音を自分の声で表現することもできます。このような発声と聴取が連関した人間の能力は素晴らしいと思うのですが、生物学的に見てどうなのでしょうか。

中村

聴いた音と同じ音が出せるというのは確かに大事な能力ですね。それができると情報の伝達に歌を用いることができると考えられますが。ジュウシマツなどある種の鳥について、歌を勉強することがわかっていますから(※生命誌20号「ジュウシマツの歌の文法」岡ノ谷一夫)、鳥にはその能力があるのだと思います。最初にちょっと申し上げたように、歌が言葉より先にあったという考え方が出ています。私たちクロマニヨンの前にいたネアンデルタール※註30は、私たちのような言語は持たなかったと言われています。発掘された骨格から、声を発する時に音を正確に分節する構音器官があまり発達していなかったとみなされているからです。

しかし、歌っていた可能性を否定することはできません。その歌が、聴いた音を復唱するようなものであり、歌うことから言葉が生まれたと考えることはできますね。

藤枝

歌を聴き、さらにその歌を歌うことができる人間の能力によって、二人、三人で歌の掛け合いや唱和をすることができる。そして、その歌を記憶したり、さらに伝承していくことができる。歌や音楽には、初めから人々のあいだで意味や価値を外在化させたり、保存するはたらきがあったのではないでしょうか。

中村

それは面白い考え方ですね。

藤枝

現代における音楽文化も、人間が言葉を用いる前から備わっていた生きものとしての歌う能力を基本としていることに変わりはないはずです。鳥はもちろん、イルカもクジラも歌いますね。きっと、生きものにとって、音による表現は基本的な営みなのだと思います。

中村

情報伝達の中には、感情の表現もあるわけですね。

藤枝

虫も鳥も動物も人間も、歌うこころは一つなのかも知れませんね。

(註30) ネアンデルタール【Homo neanderthalensis】

1856年、ドイツのネアンデルタールの石灰洞で最初に化石が発見された。その後、西欧、小アジア各地で発見。ホモ・サピエンスに分類されるが原人と新人の間に旧人として位置づけられる。長身で脳容積は現代人よりむしろ大きかった。

7.あるがままを見出す

中村

CDなどを通して音楽は日常に入っていますね。私の場合でも、バックグラウンドというか、いつも音が流れている。原稿を書くには少し落ち着いた雰囲気の曲とか、元気を出したい時はテンポのいい曲とか。そう考えますと、現代の作曲家の曲が、今の私たちの生活と一番近いはずですし、身のまわりの音楽としてあって欲しいわけです。いわゆるポップスはそういうものでしょうが、クラシックと言われる流れも含めてこれからの音楽はどこへ向かうのでしょう。

藤枝

これは作り手として感じていることですが、今の時代は、音楽の聴き方がよくないと思います。本来、音楽は土地や人々と共にある生の表現でした。それが録音できてどこでも聴けるようになった。現代では、イヤフォンによって、音楽を自由に外に持ち出せて便利に見えますが、その分、音楽を聴く場や人々とのつながりが薄れています。音楽そのものより、音楽を聴く環境に大きな問題があると思います。

中村

確かに、それでは本当の音楽を聴いていることにはならないのかもしれませんね。忙しいからと言って、演奏会に行かず、つい便利な聴き方をしてしまうところはありますね。

藤枝

本来、音楽の楽しみには、人々や場と「つながっている」ことがあると思います。

中村

おっしゃる通りです。若い人たちも、コンサートでは一体感を楽しむ一方で、日常では、イヤフォンであえてつながりを絶って聴いていますね。

藤枝

僕自身、作曲家として、音楽の行方を真剣に考えるなら、「聴く」という行為とは何かを提案していかなければならないと思うのです。ちょうど今、東京で開催中の展覧会に<Paphio in My Life>※註31というサウンド・インスタレーションを出展しています。この作品では、蘭の一種、パフィオペディラムの生体電位のデータをプラントロンという装置によって取り出し、そのデータに基づいた響きがインスタレーション空間を包み込んでいます。「植物の声」ともいえる電位変化による響き合う変容を聴くことによって、生きているもの同士の感覚が開かれ、時間を共有しながら関わり合えるような場を作り出したいと思っています。

中村

なるほど。音楽を作ることは、聴くことと響き合っているものだということですね。科学も表現まで考えると、日常と響き合わなければならないと思っていたのですが、同じことかもしれません。そこで実は、「時間」が大事になるのです。時間と言っても、細胞の中で起きているミクロな現象が持つ時間、生きものが一つの個体として生まれ一生を過ごす時間、さらに世代を越えて、始まりの生命から連綿と私たちにつながる38億年の時間というように、分子、細胞、個体、種のそれぞれの階層ごとの多様な時間が、展開されます。日常とは異なる時間があり、それが実は日常とつながっていること。生命誌はそれを見ているんです。

なるほど。音楽を作ることは、聴くことと響き合っているものだということですね。科学も表現まで考えると、日常と響き合わなければならないと思っていたのですが、同じことかもしれません。そこで実は、「時間」が大事になるのです。時間と言っても、細胞の中で起きているミクロな現象が持つ時間、生きものが一つの個体として生まれ一生を過ごす時間、さらに世代を越えて、始まりの生命から連綿と私たちにつながる38億年の時間というように、分子、細胞、個体、種のそれぞれの階層ごとの多様な時間が、展開されます。日常とは異なる時間があり、それが実は日常とつながっていること。生命誌はそれを見ているんです。

指揮者の動きという形で表現される時間も面白いですね。クライバー※註32の微妙な手の動きなど、もはやDVDでしか見られませんが。まさに表現ですね。

藤枝

人間の身振りや表情も含めて、その場全体から伝わってくるものがありますね。ところが今では、演奏家という人間がいなくてもコンピュータがあれば曲が作れてしまう。しかしながら、その曲は、音楽なのかどうか疑問ですね。

中村

最近は、作曲もコンピュータでなさるのでしょう。

藤枝

一つの手段としておおいに活用しています。すると作曲する過程において、コンピュータのキーボードやマウスを操作して画面上で思考することになる。そこでふと思うのですが、ピタゴラスにとってのモノコードは楽器であるよりも計測器でしたね。それは音によって思考するための道具だったのです。ピタゴラスの時代に立ち返ってみると、視覚による思考ではなく、モノコードのような音を伴う聴覚認識によるコンピュータの可能性がないのかと思っています。

コンピュータによって作曲していると、その作業においてどこか音の配列のパズルのようなところがあって、バッハのフーガにしても、シェーンベルク※註33の音列操作にしても、音の要素をパズルのように組み換えながら構成していくところがありますね。

中村

よくわかります。シェーンベルクの曲にその面白さはよく出ていますね。

藤枝

しかしながら、僕自身の作曲において一番大事なことは、ここにあるものから何かを聴き出すことなのです。作曲とは、自分の持っている聴く能力とは何だろうかという問いかけでもあるのです。

しかしながら、僕自身の作曲において一番大事なことは、ここにあるものから何かを聴き出すことなのです。作曲とは、自分の持っている聴く能力とは何だろうかという問いかけでもあるのです。

中村

あるがままを見いだす。まさに「生る」ですね。

藤枝

古代のケルト※註34を初め、おそらくあらゆる文化には「文様」というものがありますね。自然の中からパターンを見出して文様に転化して描き出す世界に、自分の仕事に通ずる同じものを感じます。それで<植物文様>というタイトルを作曲シリーズに与えました。

中村

どの文化でも、自然の中からあるパターンを読み出して、それを美術や音楽という表現につなげていますね。鶴岡真弓※註35さんや杉浦康平※註36さんが視覚の世界で捉えていらっしゃるのと同じことを音の世界でなさろうとしているのではないかと思いました。その底にあるのは“いのち”だとお二人ともおっしゃっています。

藤枝

やはりわれわれは、自然の中でしか生きていけないということですね。不思議なことに、文様を見ていると、先人たちが描いたパターンを、もう一度、自分なりに自然の中から見出そうという気持ちになるものです。だから文様に魅力を感じる。

中村

科学も同じ。星を見て、虫や動物を見て、周囲の自然から新しく見つけ出すのです。いつの時代の発見も、私たちがようやく見つけたというだけで、本当は、細胞も、DNAも、人類よりもずっと古くから自然の中にはあったのですね。自分なりによく考えて、眼を凝らし、耳を澄ませば、そのタネは、私たちのまわりにたくさんあるはずです。そこから科学者が見つけるように、音楽家が見つけて下さる。負けてはいられません。

藤枝

その時、一番大事なものは想像力でしょう。

中村

その通りです。科学も、論理で組み立てますが、発想は想像力です。それさえあれば、毎日、同じものを見ていても違うように見えてくるものです。

科学者は、ある意味で、考えることが仕事ですから、もう四六時中、好きなように考えていていいと言ってもらえる幸せな状況にあるわけですね。それは想像力を鍛えることだと思うのです。他の人にはわからないことも思いつくはずです。

ところが、この頃はそれが難しい。科学の世界も説明責任と言われて、「他の人が理解できないことをやってはいけません」と言われてしまいます。そんなバカな話はないと思っているのですが。

藤枝

毎日、音楽を作っていると、聴く能力を自分なりにどう鍛えるかを絶えずつきつけられているような気がします。そして、作曲している時間の中から、表現する喜びが自ずと生まれてくるのです。ただ技術だけ学んでも何も生まれないということですね。

中村

よくわかります。科学と芸術の底に流れているものを感じとれました。ありがとうございました。

(註31) <Paphio in My Life>

サウンド・インスタレーション作品。「サイレント・ダイアローグ -見えないコミュニケーション-」(NTTインターコミュニケーション・センター)に出展された。(2007年11月~2008年2月)

(註32) クライバー【Carlos Kleiber】

(1930~2004)

ドイツ出身の指揮者。父は、20世紀前半に活躍した世界的な指揮者エーリッヒ・クライバー。

(註33) シェーンベルク【Arnold Schnberg】

(1874~1951)

オーストリアの作曲家。調性を否定した無調音楽、ついで十二音音楽の作曲技法を創始。

(註34) ケルト【Celt】

5世紀頃までアルプス以北に広く居住した民族。7~8世紀のアイルランドや北部ブリテン地方は、独特な幾何学模様によるキリスト教美術で知られる。

(註35) 鶴岡真弓【つるおか・まゆみ】

1952年生まれ。美術史学者。ケルト芸術文化の研究家。※生命誌19号「生命の渦巻く形」参照。

(註36) 杉浦康平【すぎうら・こうへい】

1932年生まれ。グラフィックデザイナー。アジア各地の図像を研究。※生命誌14号「生命の形とその表現」参照

写真:大西成明

対談を終えて

藤枝守

最近、「聴く」という行為の意味をずっと問い続けています。この問いに答えないと次の音楽が生まれてこないような気がしたからです。そして、人間を含めた生きものたちは、地球の音をじっと聴きながら、長い時間をともに生きてきたのだということを実感しました。今回、はじめて中村桂子さんとお話しできて、生きものの多様性のもつ意味の一端を知ることができましたが、それは「聴く」という行為の多様性にもつながってくるように思えました。そして、人間の「聴くこと」によって音を制度化しながら、音楽という喜びを獲得していったのです。その制度を引き出したのがモノコードという楽器でした。このシンプルな楽器から多様な音楽が生まれてくる一瞬を中村さんと分かち合えて、本当によかったです。

藤枝守(ふじえだ まもる)

1955年広島県生まれ。カリフォルニア大学サンディエゴ校音楽学部博士課程修了。純正調による独自の音律理論を築いた実験作曲家ハリー・パーチらの影響のもと<植物文様>作曲シリーズなどで新たな音律の可能性を探る。箏や笙による合奏団「モノフォニー・コンソート」を組織。主なCDに<今日は死ぬのにもってこいの日>、著書に『響きの考古学』などがある。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)

.jpg)

.jpg)