SYMPOSIUM

基調講演

人類の飛躍と没落―共感社会と言葉のもたらした世界

1.生命誌研究館に期待すること

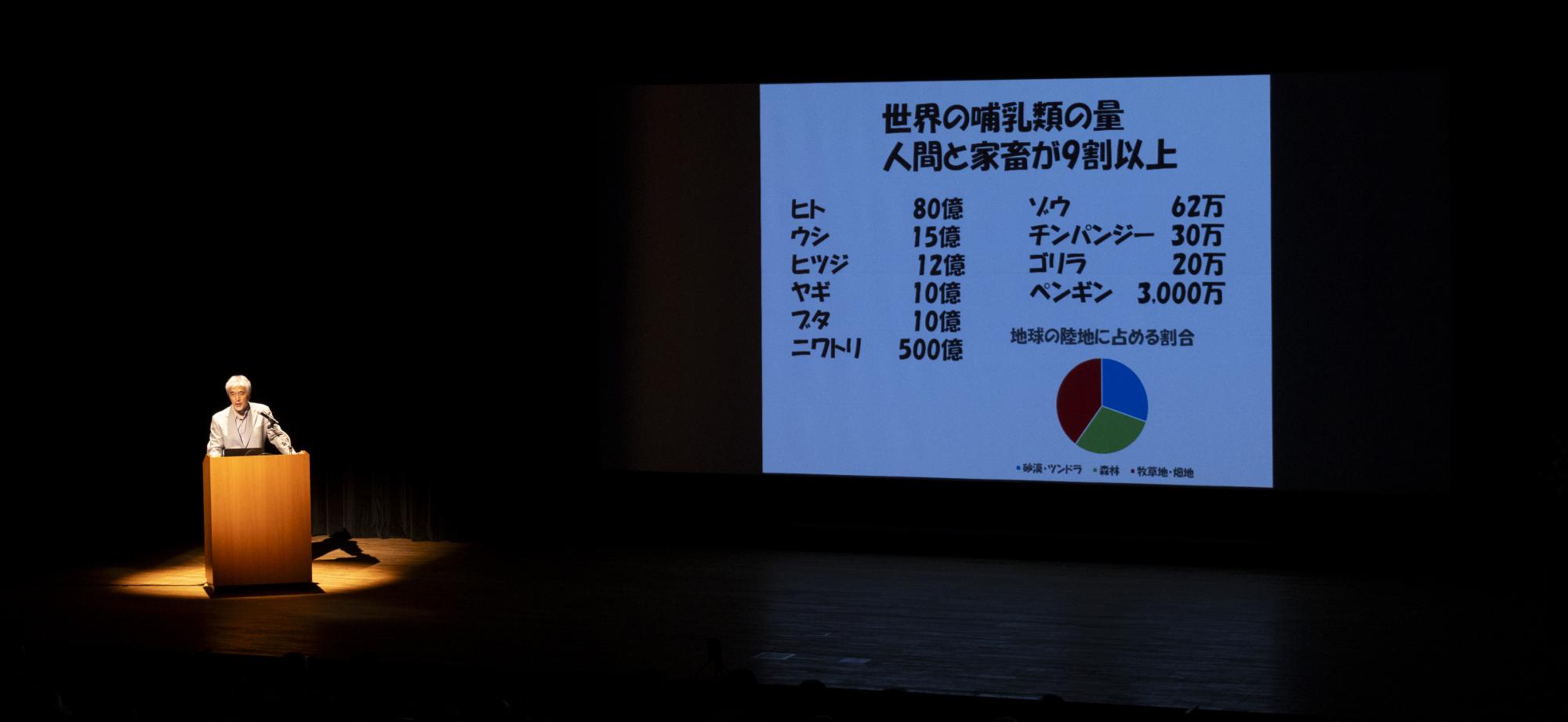

人類は今、大変な危機に直面しています。昨年、人口は80億を超えました。新たな時代区分として、地質学者たちは、1950年代以降を「人新世、Anthropocene」とすることを提案しています。この100年間で人口は4倍。家畜もそれぞれ10億を超え、ニワトリは500億羽。野生動物に比べて4桁も違う。その結果、人と家畜を食べさせる畑や牧場が地球の陸地の4割を超え、野生動物が住む森林はわずか3割しか残されていません。21世紀に地球の限界を表す指標として提唱されたプラネタリーバウンダリーの9つの指標のうち3つから4つが既に限界値に達しているのです。

近代科学、資本主義、新自由主義によるグローバル化は、個人の欲望を拡大してきました。これを続けていては人類も地球も滅びます。19世紀頃までは、哲学が人間の生きる道、世界を知る術を教えてくれました。しかし、20世紀中盤にワトソン、クリックによって、すべての生命はDNAという共通の物質の4つの塩基の組み合わせで書かれた遺伝情報に基づいて生きていることが明らかにされて以降、学問と世界認識は大きく変わりました。さらに近年、我々は新型コロナウイルスによって、地球は微生物の惑星でもあることを思い知らされた。ヒトの遺伝子の8%はウイルス由来だと知られるように、生命は共進化していることもわかっています。ではなぜ突如、ヒトに感染する新しいウイルスが現れたのか。フェリシア・キーシング博士は、生態系の多様性がウイルスの突発的な変異を抑える効果があることを証明した業績により、昨年、コスモス国際賞を受賞されました。人間が自らの手で自然を壊しその厚みを削ってしまった報いが降り掛かってきたのではないかと思われるのです。

人類は、どこで道を間違えたかと、自らの進化と文明化の過程を振り返り、真剣に考え直さなくてはならないところに来ています。地球を支配しているのは、人類でなくウイルスやバクテリアかもしれません。7万から10万年ほど前に言葉を使い始めた人類は、他と比べて高い知性を持つと言えるのでしょうか? 1万2000年ほど前に食料生産を始めたことは爆発的な人口増加をもたらしました。それでよかったのでしょうか? 近代科学に基づく産業革命は、エネルギー改革だけでなく経済や政治も変えました。果たしてそれがよいことだったと言えるのでしょうか? 人類はさまざまな対立を抱えています。先ほどのプラネタリーバウンダリーによって示されるように、これまでのように地球資源から富を増やし、再分配するやり方は限界に達していることは明らかです。何か別の方法を見つけ出さなくてはなりません。今日は、生命誌研究館が新しい道を示してくれることに期待してお話をさせていただこうと思います。

2.共感力を持つ変な生きもの

人類の進化700万年を振り返ってみると、3つのエポックがありました。まず、700万年前に人類は二足で歩き始めて森林から草原へと進出した。これが最初の一歩です。次に200万年前、人類は脳が大きくなり始めた。そして誕生の地アフリカを出た集団はユーラシアへと進出した。そして7万から10万年ほど前に言葉をしゃべり始めて、再びアフリカから全大陸へと広がり始めた。ではそれ以前を少し振り返ってみましょう。

人類の祖先である類人猿は2000万年ほど前にアフリカの熱帯雨林に登場しました。当時、アフリカの熱帯雨林にはほぼ類人猿しかいませんでした。ところがその後、類人猿以外のサルが種も数も増やし、現在ではサルが80種、それに比べて類人猿はたったの4種しかいません。つまり類人猿は決して繁栄した種でなく、追い詰められて数を減らした種なのです。なぜ類人猿がサルに負けたか。それは2つの点で劣っていたからです。1つは消化能力。サルは胃や腸の中にさまざまなバクテリアを共生させており、我々が食べられない未熟な果実や堅い葉っぱを食べることができます。食物範囲が広い。類人猿は熟した果実か柔らかい葉っぱしか食べられません。もう1つは繁殖能力。サルは毎年か1年おきに子を産みます。類人猿は4年から9年の間隔でないと子を産めません。一旦、数が減ってしまうと、その回復に類人猿は時間が掛かる。その間にサルが勢力を拡大します。そうして類人猿は追い詰められて行ったわけです。

サルと類人猿に共通して他の動物とは違う特徴があります。それは、毎日食べなくてはいけないということです。どこで何をどうやって、いつ誰と食べるのかという課題が日々のしかかります。その中で、消化能力が弱い類人猿は、誰と食べるのかということに注力してきました。人間も一緒です。ニホンザルがそうですが類人猿以外のサルは食物を分配しません。一つの食物を前に顔をつき合わせた時、けんかが起こる前に互いの優劣を判断して弱い者が引き下がって他の食物を探す。サルの社会はそういうルールによってけんかを防いできた。ところが、類人猿は食物が限られていますから、弱いほうが引き下がったら飢え死にしちゃう。だから食物を分配します。サルは強いほうが餌場を乗っ取る。でも、類人猿はチンパンジーもゴリラも、体の大きな強いオスが持っている食物を、体の小さいメスや子供たちに分けてあげます。さらに食物を運び、気前よく食物を分け、皆で一緒に食べるようになったという特徴が、我々が最初に持った人間らしい社会性です。二足歩行はそのために役立ったのです。

サバンナでは食物が分散しています。屈強な人が遠くまで出掛けて、自由になった手で食物を持ち帰り、安全な場所で皆で分け合って食べる。我々は、今もそうしているわけです。潮干狩り、ナシ狩り、イチゴ狩りも、自分の必要以上のものを集めて、持ち帰って皆で分け合って食べる。これが人間の食事です。皆さんにとって当り前かもしれませんが、サルから見たらとても不思議なことをやっているように見えるわけです。我々にそれができたのは、仲間を信頼する気持ちが芽生えたからです。遠くに行った仲間が自分の好きなものを持ち帰ってくれるという期待。そんな期待を抱いて待っている仲間がいるという思い。それらが見えないものを欲求する人間に独特な感情を育んだ。これはサルも類人猿もできません。そのおかげで現代人は、誰がつくったのかもわからない、誰が持ってきたかもわからない食物を信頼して食べることができるようになっているのです。

直立二足歩行は、四足歩行に比べて速力も敏捷性も劣りますがメリットは大きい。自由になった手で食物を運ぶことが高い共感力を人類にもたらした。これが人間社会の基本だというのが私の仮説です。それだけではありません。二足で立ち上がったことで、喉頭が下がり、そこに間隙ができて様々な音声を発することができるようになった。腕(前肢)で体重を支える必要がなくなったので胸部への圧力が減り多様な声も出せる。さらに支点が上がり、手足を始め、上半身と下半身を別々に動かして自在な身体表現に用いことができる。踊りです。踊りは、相手の身体を自分の動作の延長にも、自分の身体を相手に預けることにもつながる。これには同調と共感をさらに強化する効果があったはずです。

ロボットも二足歩行できますが、やっぱり歩き方が下手で人間とは違う。ファッションショーが象徴的ですが、歩くことは自己主張です。二足で立ちあがる。そして、どのように歩いて見せるかに表現の効果があるのだと思います。

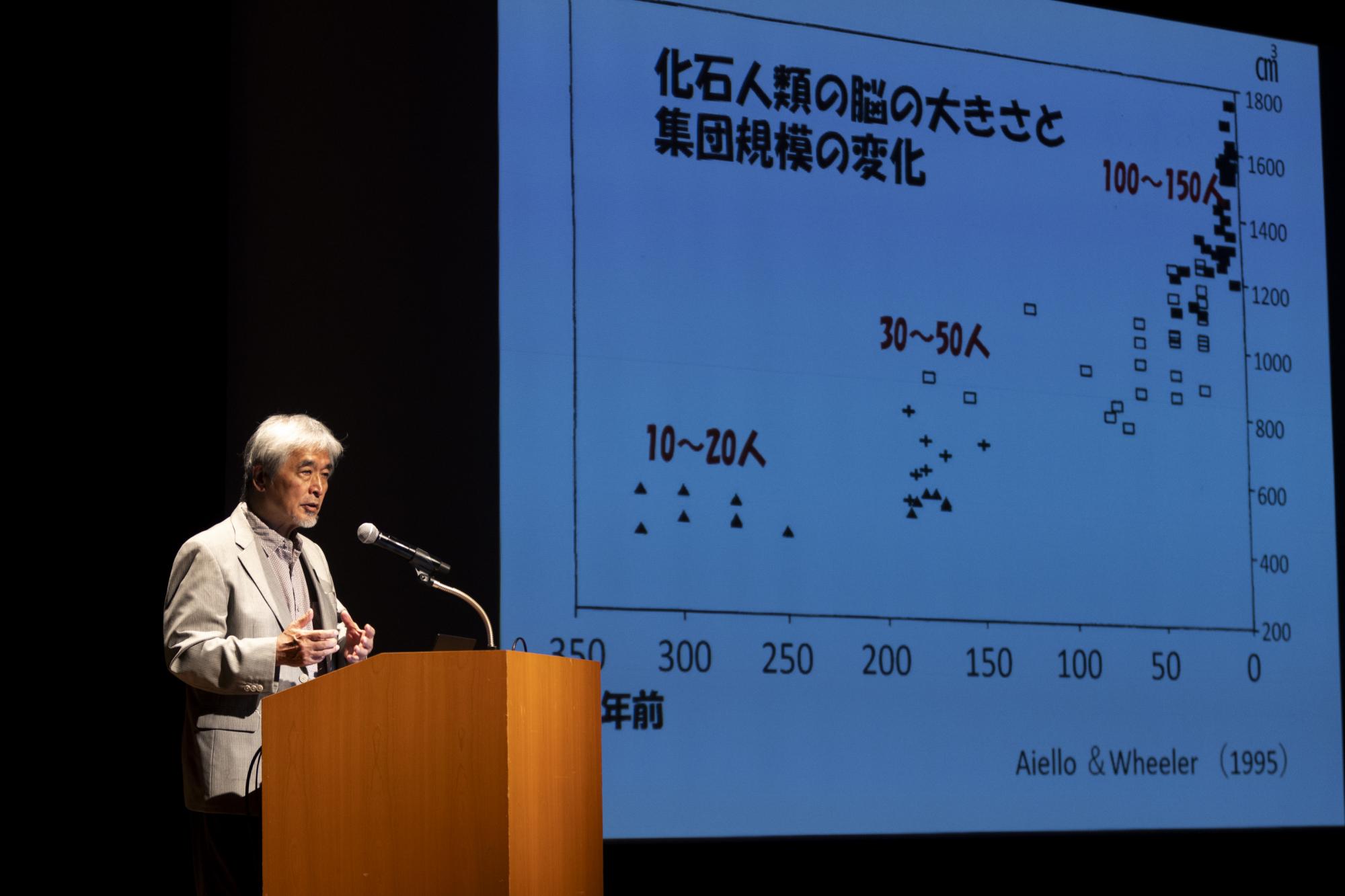

3.言葉のいらない集団

人間の脳はゴリラの3倍の大きさです。脳が大きくなり始めたのは200万年前、そして、40万年前に現代人並みの大きさに達した。現代人より二段階前のホモ・ハイデルベルゲンシスが1400ccの脳を、後に出たネアンデルタール人は、現代人より少し大きめの1800ccほどの脳を持っていた。実は、現代人の脳は、農耕牧畜が始まった1万2000年前に比べて10%から30%小さくなっています。そもそも脳はなぜ大きくなったのか。イギリスの研究者ロビン・ダンバーが面白い仮説を発表しました。脳の領域は新皮質と旧皮質に分かれます。彼はその比率とそれぞれの種が暮す集団の大きさとの関係を調べた。すると大きな集団で暮らす種ほど新皮質の比率が高いことが示されたのです。集団が大きいほど、つき合う仲間が多く、自分との関係や仲間同士の関係を熟知したほうが有利に生きられる。つまり、脳は社会脳としてお互いの個体間関係を把握するための記憶力を増すように進化した。社会脳として進化したことが結論づけられたのです。700万年前はゴリラと同程度の大きさだったと考えられるので、当時の我々の集団の規模は、現代のゴリラと同じ10から20人。200万年前には30から50人。そして、現代人の脳だと150人くらいの集団で暮らすのに適していることがわかった。この150人を発見者の名前を取ってダンバー数と呼びます。

20万年前には脳は既に現代人並みの大きさに達していたけれど、当時まだ言葉はありません。言葉の出現は7万から10万年前です。でも集団規模は既に150人くらいあったはずで、現代でも狩猟採集民がまさにその規模です。その後、農耕牧畜、食料生産が始まり人類の集団規模は急速に拡大しました。でも脳は大きくなっていない。脳と集団規模の相関関係が文明化の過程で失われたのです。その要因は言葉だろうと思います。

ゴリラと同じ10から15人の集団規模とは、現代社会では、例えばラグビーやサッカーのチームで、この規模だと言葉はなくてもいい。スポーツの練習では、言葉を駆使してプレーを学ぶかもしれませんが、いざ試合に出れば、誰も言葉なんか交わさない。身振り手振りと声だけで連携してチームプレーできる。ゴリラも群れが、まるで1つの生きもののように動くことができます。人類はスポーツの中にその能力を保っているのです。では現代で30から50人規模の集団と言えば、皆さん思い浮かぶと思いますが学校のクラスです。それはお互いに顔と特徴が一致してまとまって動けるのです。だからこそ、学校も先生1人でクラスを指導できる。この規模は言葉が介在しなくても、身体と声の共鳴だけでも成り立つ。そして、現代人の脳に匹敵する150人規模の集団はと言えば、これは社会関係資本、ソーシャルキャピタルだと思います。トラブルに陥って誰かと相談したい時、疑わず相談できる相手の最大数が150人。これも原則として、言葉はなくても過去に喜怒哀楽を共にした、身体を共鳴させてつき合った仲間の数なのです。

言葉は、自分の集団外の人たちと契約を結んだり、交渉するために生まれたのではないでしょうか。日常生活で、10から15人の共鳴集団と言えば家族や親族です。生まれた時から一緒にいるので後ろ姿を見ただけでも気持ちがわかる。その集団が10から20個集まって地域コミュニティーをつくっている。地域コミュニティーも実は言葉を原則としてつながっていません。エチケットやマナーは言葉で説明しなくても、人々の交渉を自然の流れに沿ってうまく動かすようにつくられている。大事なのは流れですから、それらすべてを音楽的なコミュニケーションと呼ぼうと言うわけです。

4.人間は共同で保育する

言葉の前にどんなコミュニケーションがあったのかをゴリラが教えてくれました。サルは対面コミュニケーションができません。相手の顔をじっと見つめる行為は威嚇になるので、弱いサルは見つめられたら視線を避けるのがマナーです。ところがゴリラは近くで顔を見合わせてじっとしていることができます。お違いに見つめ合うことができる。挨拶したり、仲直りしたり、交尾を誘ったりと、さまざまな見つめ合いの場面がある。対面交渉ができるかできないかは類人猿とサルを分ける特徴で、人間もこれをやっています。但し、ゴリラと違って1メートルくらい距離をあけて、この距離には意味があった。目です。いろいろなサルと類人猿の目を比べると、類人猿はサルとそっくりで、人間だけが違って白目がある。1メートルくらい離れて相手の顔を見つめると、その微細な白目の動きから相手の気持ちを読むことができます。共感力です。人間は生まれつきこの能力を備えています。声だけで意味を伝え合うのではなく、相手の白目の動きから気持ちを読み取るのです。

このような共感力の働きは、共同による子育てにも見られます。ゴリラは共同で子育てをしません。生まれた子はお乳を飲ませお母さんが独占して育てます。乳離れした子はお母さんを離れ、お父さんを頼りに育ちます。子育てをバトンタッチする。人間は夫婦に限らずいろいろな人が協力して子育てする。これは人間社会の特徴です。 オランウータン、ゴリラ、チンバンジー、ヒトでとりわけ乳児期の長さが違います。オランウータンはお乳を7年吸う。チンパンジーは5年、ゴリラは3から4年。離乳した時、既に永久歯が生えており大人と同じものを食べられる。人間の子は1、2歳で離乳しますが、その後なんと6歳まで永久歯は生えません。人間の子だけ離乳後も乳歯の時期が続くのです。

なんでこんな面倒くさい時期ができたのでしょうか。おそらく出産間隔を縮めて子を多く産むために生じたのでしょう。授乳期間はプロラクチンというホルモンが排卵を抑制しますから妊娠できません。人間の場合、子をたくさん産むには、乳児を早期に離乳させる必要があった。それもこれも人類祖先が食糧豊富で安全な熱帯雨林を離れたためです。草原に木はありません。大型肉食動物に襲われたら木に登れば助かるけれど、木がないので逃れようがない。だから他の餌食になる動物と同じように多産になる必要があった。多産になるには、一度にたくさん子を産むか、何度も子を産むか。人間はサルや類人猿と同じ一産一子ですから出産間隔を縮める必要があった。

もう1つ、繁殖能力があるのに繁殖しない青年期という時期が人間にだけあります。これは脳を急速に成長させる必要からエネルギーを脳に回したために身体の成長が遅れたわけです。でも脳の成長が終わる12歳から16歳頃に、今度は身体の成長にエネルギーを回すようになり、思春期の成長スパートと言いますが、この時期は、年上の先輩たちや大人たちの助力が必要です。そこを親だけでなく共同保育で子供たちの成長を助けるようになったわけです。

現在の我々の家族や地域共同体を核とする社会は、人類の進化史の末に重層構造として成り立っているわけです。これはゴリラもチンパンジーもつくれなかった。ゴリラは家族的な集団だけ。チンパンジーは家族がなく共同体的な集団だけです。この2つはそれぞれ編成原理が違います。家族は見返りを求めず奉仕し合う集団。共同体は見返りが必要な互酬性に満ちた社会集団です。相反するこの2つを統合できたのは、自分も相手の立場に立てる共感力によるものでしょう。その結果、人間は他の動物が持たない社会性を持つことになった。自分の犠牲をいとわず集団のために尽くすという変な特徴で、そのために戦争ということまで起きてしまった。戦争は自己犠牲を伴います。共感力は人間の発展にも滅びの道にもつながっていると私は思っています。

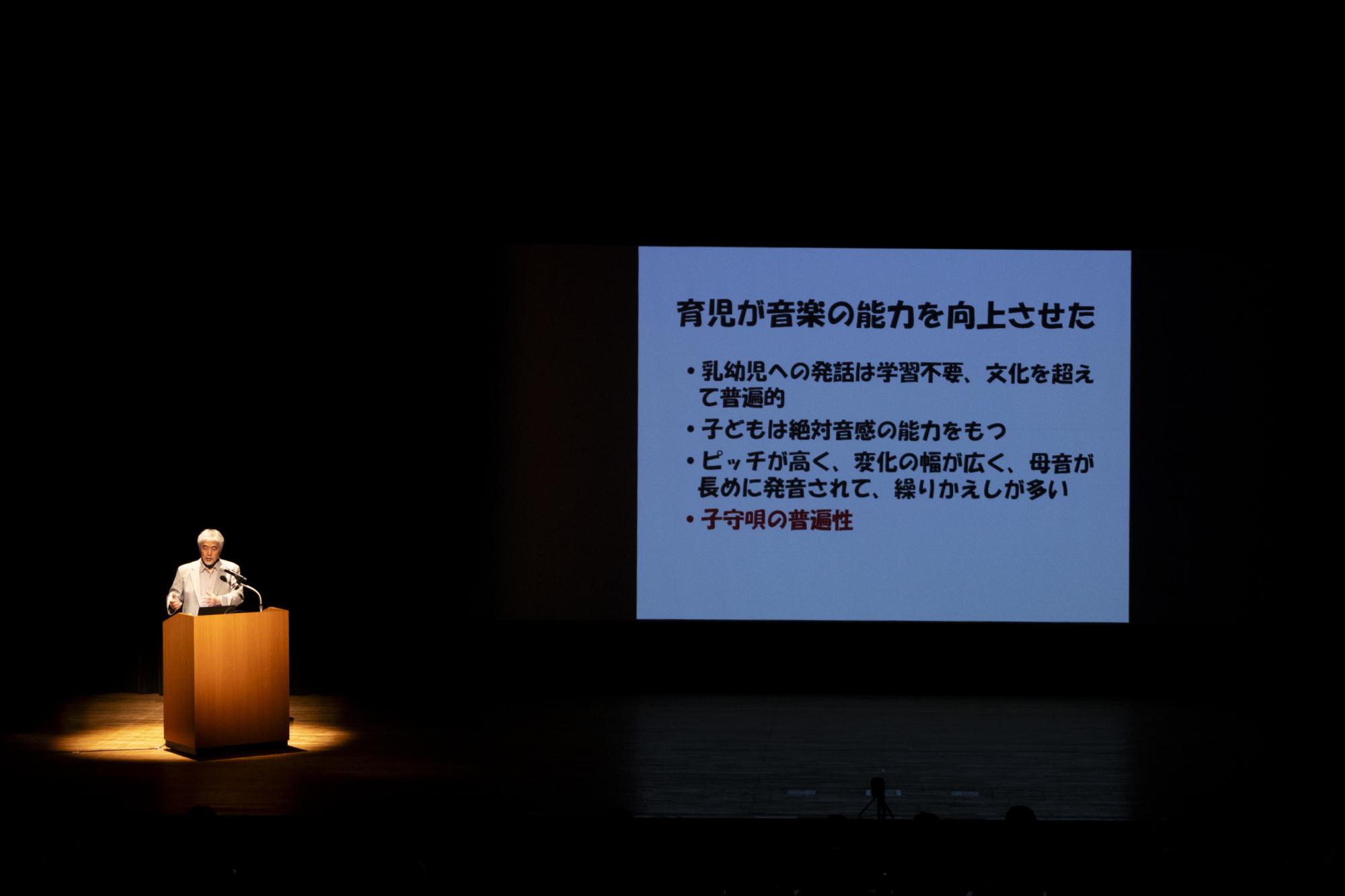

もう1つ重要なことは、人間は、直立二足歩行で獲得した声と身体による音楽の能力を、さらに共同保育によって強化してきた。生まれたばかりの赤ちゃんは、自力でお母さんに掴まれません。お母さんが離れる度に泣いちゃう。危険が迫るからです。赤ちゃんが泣くのは自己主張です。お母さんに限らず泣き声を聞きつけた周囲の大人たちは赤ちゃんを世話する。人間の赤ちゃんは生まれつき共同保育をしてもらえるような特徴を持っているわけです。そして、赤ちゃんをあやす時に語り掛ける声は「インファント・ダイレクトスピーチ」と言って、世界共通の特徴を持った音の連なりです。ピッチが高く、変化の幅が広く、母音が長めに発音されてくり返しが多い。赤ちゃんは、言葉の意味を理解できませんが、言葉が持っている音楽的なトーンやピッチを理解して聞いています。だから、日本人の赤ちゃんに英語で話し掛けても中国語で話し掛けても赤ちゃんは聞いてくれる。でも言葉をしゃべるようになると相対音感が出てきて絶対音感の能力が消えます。そうして赤ちゃんから子供へと成長するのです。

赤ちゃんに語り掛ける音楽的な声が大人の間に普及して音楽になったという仮説があります。音楽は、お母さんと赤ちゃんの間に生じるような効果を広めた。お互いの壁をなくして皆と一緒に乗り越えていく精神です。協力、共鳴、共感という能力が芽生えた。これが人間の社会を強くしたのですね。

人間の本質は何かと考えてみると、実は音楽的コミュニケーションで結びついた身体の共鳴による共感力であり、家族と複数の家族を含む重層構造の社会を編成できる認知能力ではないでしょうか。しかし、人間の心身は、せいぜい150人からなる小規模な社会の暮らしに適応しています。言葉は、そうした小規模な社会や文化をつなぐ役割を果たしたけれど、実は信頼関係を伴っていないのではないか。我々は、700万年に及ぶ進化の時間の99%を占める狩猟採集の生活で培ったシェアリングとコモンズという文化的土壌の上に、わずか1万2000年前に始まった食料生産による定住と所有を原則とする社会に生きています。これはまだ心身に染みつくには至りません。

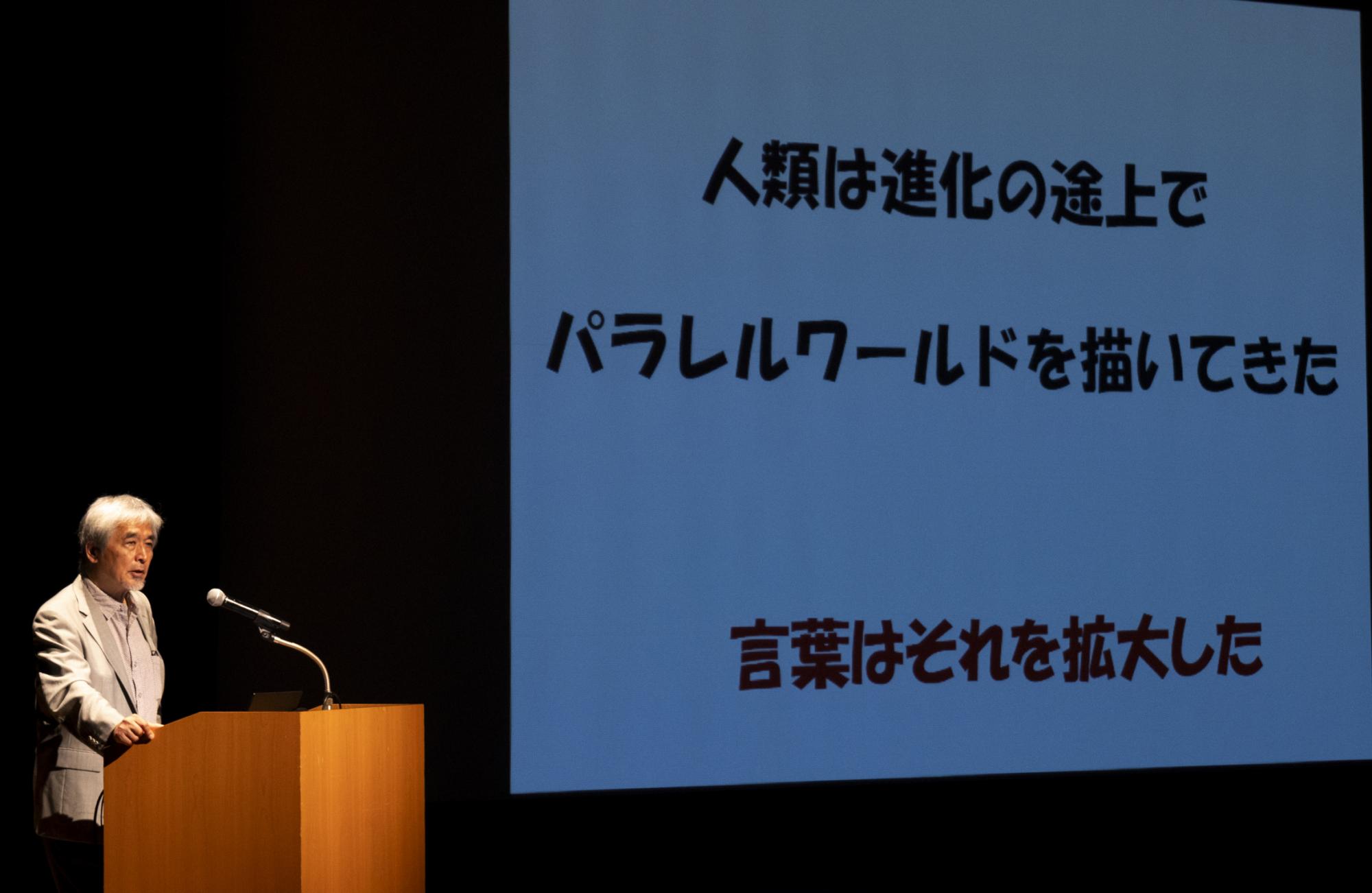

音楽的コミュニケーションはアナログです。時間の流れを必要とする形式です。そこではリズムが重視され、それは同調や共鳴を要請する。その後に現れた言葉というものは、世界を切り取る手段です。分類する、識別する。そして、遠くにあって見ることのないもの、体験できなかった過去の出来事を言葉によって伝えることができる。言葉はさらに、現実にはないものまで物語として想像させることができる。考える手段となり、新たなものを創造する手段となった。でも言葉は切り取って伝えますから抽象化という作用がある。これらは言葉が音楽と違うところです。

5.もう一つの世界へ

言葉はコミュニケーション効率を向上させました。そして集団を超え、世代を超え、さまざまな継承をもたらし、世界を解釈し直す道具になりました。言葉によって、我々の社会は3つの自由を得たと思います。ゴリラやチンパンジーの社会にない、移動する自由、集まる自由、対話する自由です。

とりわけ対話する自由というのは大きかった。言葉が登場して後、狩猟採集から農耕牧畜社会に移り、産業革命によって工業社会に、そして今、情報革命により超スマート社会に突入しようとしていますが、今、私がここでお話しておきたいのは、パラレルワールド、もう1つの世界という概念です。我々は、進化過程で五感を駆使してさまざまなパラレルワールドを描いてきました。それが、言葉を獲得したことで一気に拡大した。大航海時代、まだ見ぬ大陸へ大きな夢を馳せた。『ガリバー旅行記』、『ドリトル先生アフリカへ行く』は、私が小さい頃の愛読書でした。『バンビ』は人間の言葉をしゃべる。ドイツのザルテンという作家がつくり出した物語をディズニーがアニメ化して世界中で流行りました。皆が動物も人間と同じように心を持っていると思い始めたのはこの作品のおかげでしょう。そして『キングコング』。これはモデルとなったゴリラとは似ても似つかぬ怪獣に仕立て上げられてゴリラは大変な損をしました。『猿の惑星』や『2001年宇宙の旅』は空想の世界を描くことで人間の未来を予想した。

今、我々は、情報革命のただなかにいます。そもそも脳の働きとは、意識と知能、あるいは感情と知識であり、両者は分かちがたく結びついて人間の判断力をもたらしてくれる。ところが今、AIやChatGPTによって、情報として切り出された知識だけを分析して期待値を出すという技術が登場しました。意識や感情という情報にできない人間らしさを生かす場面がどんどん失われつつあると危惧しています。

我々は、今、ウイルスやバクテリアも含めて目に見えない生命と生命のつながりも考慮しながら、新たな人間の暮らしを構築しなくてはいけません。果たして、その準備が我々にできているでしょうか? これは疑問です。ぜひ永田先生に生命誌研究館のこれからを語っていただき、その答えを出していただきたいと思います。

2018年にコスモス国際賞を受賞されたフランスのオギュスタン・ベルクという方がいらっしゃいます。この方は地理学者ですが、同時に日本文化に詳しい思想家でもある。その彼の受賞講演が強く記憶に残っています。西洋、近代の古典的パラダイムは、存在論的には二元論に、論理的には排中律に基づいており、必然的に近代化と工業化を伴ってきたが、このパラダイムは行き詰まりに達していると仰いました。この二元論と排中律について、実は、京都大学が誇る山内得立さんという哲学者が1974年に書いた『ロゴスとレンマ』という本の中で解説しています。西洋の二元論は、Aか非Aしかなくて間がない。でも、東洋には間を認める考え方がある。両否定と両肯定ですね。Aでも非Aでもない。Aでも非Aでもあるという立場があり得る。これを容中律と呼ぼうと。この容中律を生かしていくことがこれからの人間に必要であるということを仰ったわけです。容中律の例は、日本にたくさんある。「あいだ」や「はざま」という考え、あるいは「何々と何々」と言う時の「と」。これはアンドとは違います。そして「見立て」、現物の奥に別のものを見る見立ての思想です。

これは、京都大学の西田哲学の祖、西田幾多郎が1927年に論文『働くものから見るものへ』で語っていることでもあります。日本人は、形なきものの形を見、声なきものの声を聞く。それが情緒だと。本来は、見えたり聞こえたりすることから隠れている根源的動静が我々の目や耳に一時的に捕まえられて可視化した姿だという風に説明しています。その例として雪舟や上村松園らの日本画家の絵が挙げられます。背景の何も書いてない余白に我々は何者かの姿を見、何者かの声を聞くことができる。

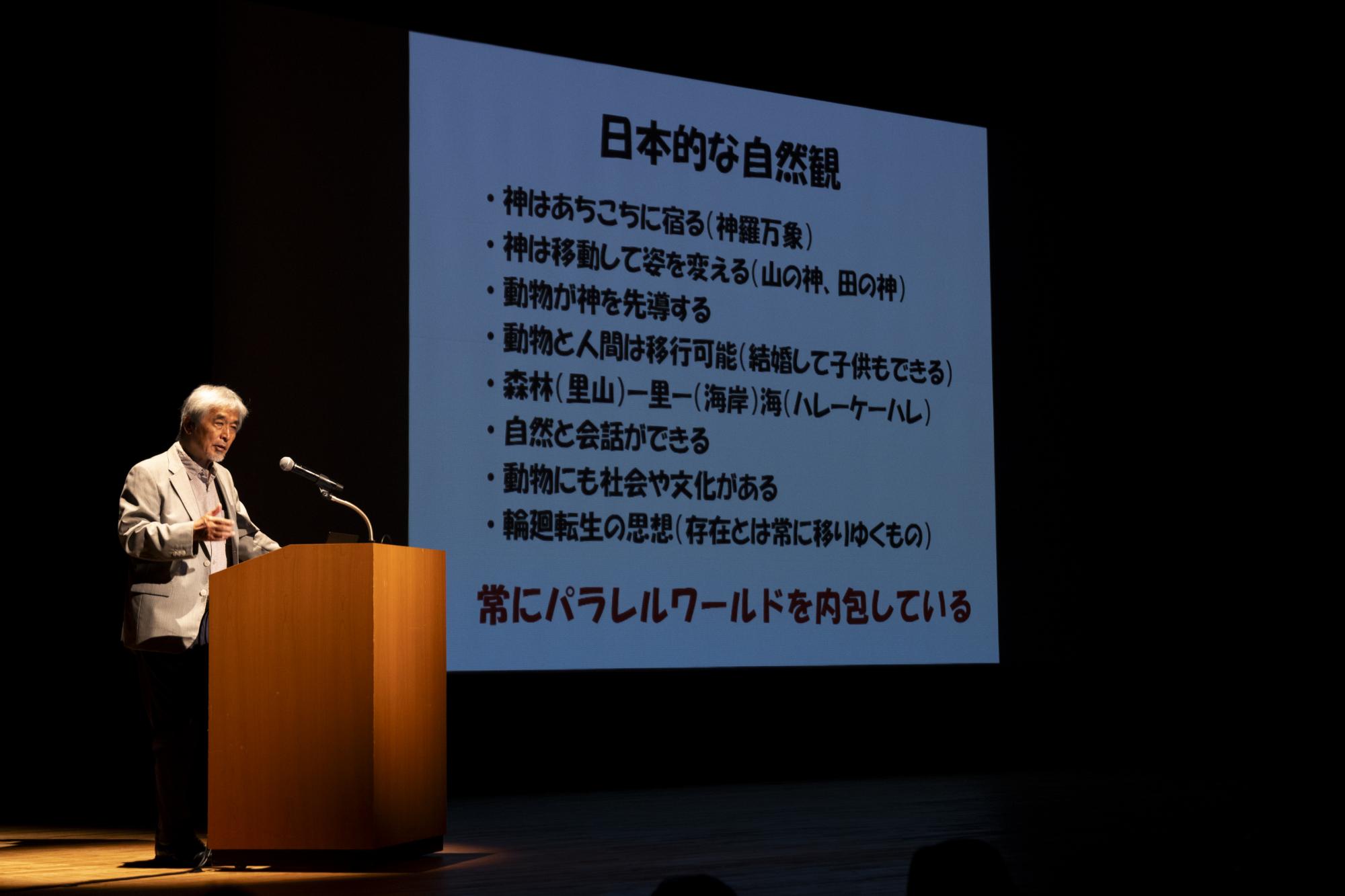

日本人は伝統的にそういう風に世界を見てきた。日本的な自然観というのは、神はあちこちにある。これはアニミズムの思想です。動物と人間は互いに移行可能で、自然と会話することができる。暮らしの場としても、ハレの山や森や海と、ケの里の間に、里山や里海を育んできた。これは間の思想です。そして、その間には鳥居があり、そこを通る時には禊をしなくてはならない。山の上の神さまは、田植えの時期になるとサルに連れられて田の神さまになって降りてくる。そして、収穫期には皆でお祭りをして、神さまを山へお送りするというように年中行事が行われてきました。浦島太郎が竜宮城へ連れて行ってもらった亀に出会った海岸も間だし、川も間です。そこに架かる橋は、どちらの岸にも属さず、どちらの岸にも属している。だから橋は、逢い引きの場所だし、密談の場所なのです。三途の川もあの世とこの世の間ですね。日本の家屋にも間の場所があります。縁側です。縁側は家の内でも外でもある。そこにお客を呼び入れてお茶を入れ、将棋や碁を指し、世間話に打ち興じる。そこは隠居の場所でもあった。隠居は、社会活動から一歩離れた存在です。

そして日本が誇る「鳥獣戯画」。我々はこれをサルやウサギやカエルだと思って見ていません。そこに人間の姿を見るから面白い。盆栽は、樹木の単なるミニチュアではなく、そこに魂が宿る老木です。文楽は、それを人形劇に仕立て上げた芸能で、西洋の操り人形とはまったく違います。魂が込められた人形によって人間を超えたドラマが演じられる。それを見て、我々は泣いたり笑ったりできる。そうした文化は、現代のアニメやフィギュア、ロボットやコスプレまでつながっている。日本人がつくり上げてきたパラレルワールドは世界中で人気を集めています。今、一神教の世界を超えて、第二のジャポニズムをもたらし始めていると私は思っています。

6.物語を共有して生きる生きもの

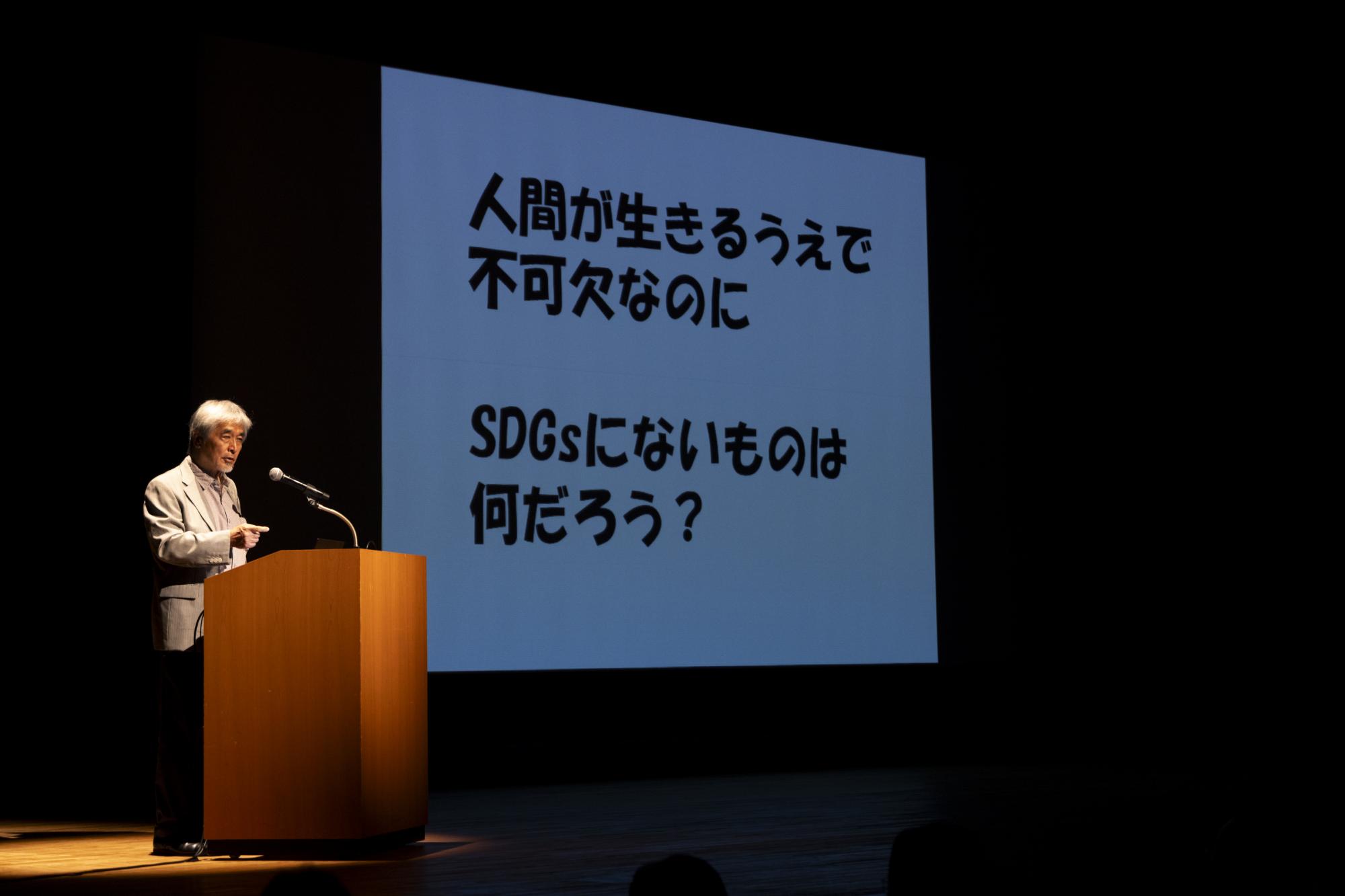

今、どの国もSDGsと言って17の目標、169のターゲットに向かって持続的な開発目標を数値で立てて取り組んでいます。やっと世界が一致し始めた。これは素晴らしいことだと思います。でも私は不満です。人間が生きる上で不可欠なのにSDGsにないものがある。何だと思います? 文化です。文化とは意識に埋め込まれている価値観です。その産物はたくさんあります。皆さんが座ってる椅子もそう、私が使ってるパソコンも時計もそう。全部、文化の産物です。しかし、文化そのものは価値観として心身に埋め込まれているので測ることが難しい。数値目標にならない。それがSDGsに入らなかった理由です。

私は総合地球環境学研究所という京都にある研究所に勤めています。2001年の開設で、地球環境の根幹は人間の文化の問題であると言い切って始まった研究所です。同年、ユネスコのパリ総会で文化的多様性に関する世界宣言が採択されました。その第1条に素晴らしいことが書いてあります。生物的多様性が自然にとって必要であるのと同様に、文化的多様性は交流、革新、創造の源として人類に必要なものである。

文化は、個性的で多様でなければならないと言っているのです。さらに第7条には、創造は文化的伝統の上に成し遂げられるものであるが、同時に他の複数の文化との接触により開花するものである。文化は個性的で多様でなければならないが、孤立してはいけない。他の文化と接触して初めて新たな創造性を育むのだ。と言っています。

これは、とても重要な宣言だと思います。私は、これまで西洋の知一辺倒、科学技術に大きく依存した社会の在り方を、もっと東洋の知を入れてつくり変えなくてはいけないと思っています。西洋の知は、原因を突き止めて分析し、悪いものを取り除くという方法をとります。それには要素に分ける必要があった。でも、東洋では要素に分けません。自然の諸力と融合し、その力を生かすという方法が東洋の知です。実は、風土という考え方と生態系という考え方は、共に全体論的な要素に分けなくてもいい考え方で相性がいい。生態系は西洋発で、風土は東洋発。両者は結びつくことができます。結びつける大きな方策は、関係性と循環を重要視することで、まさに音楽です。流れを重視しなければなりません。

今世界で、文化の無国籍化が起こりつつあります。効率と生産性を優先した結果、GAFAに代表されるようなプラットフォームが世界中に張り巡らされて文化が見えなくなってしまっている。価値観が一元化しているのです。それによって格差が増大している。元々、ある文化の価値は他の文化には通じないことが多く、価値の転換が必要だった。ところが世界が一元化してしまうと外がない。だから貧しい人はずっと貧しい。富める人はずっと富めるという状況になってしまう。

もう1つ私が抱く危機感は、信用社会から契約社会へ大きく移行してしまったこと。我々は家族と複数の家族を含む地域共同体を根幹として、人を信用するソーシャルキャピタルによって関係性を紡いでいきました。ところが現代社会は、人々がばらばらにされて制度やシステムにぶら下がるしくみになっている。皆さんがたくさん持っているカードはその契約書です。大きな企業や政府にとっては、そうなったほうがコントロールしやすい。だから皆をばらばらにして制度やシステムを強化しようとする。でも意図されているわけではありません。日本で言えば、生活の拠り所だった地縁、血縁、社縁という3つの縁が既に崩れ去っています。新型コロナウイルスへの対処もそれを加速させました。しかし、縁がなければ我々は生きられません。人と人とがつながり大きな物語を共有して生きるのが人間です。我々はこれから何をすべきか。現代に相応しい新たな社交を構築しなくてはなりません。では社交とは何か。これは、一昨年にお亡くなりになられた日本が誇る劇作家の山崎正和さんが、2003年に『社交する人間』という著書を書いておられて、その中で素晴らしいことを言っています。

人間のあらゆる欲望を楽天的に充足しつつ、しかし、その充足の方法の中に仕掛けを設け、それによって満足を暴走から守ろうという試みである。これは協力してリズムを盛り上げることによって成り立つものである。それには作法が必要で、それは、自然らしくそれを踏んでいくことを要求する。そして、行動の全体は、まるで音楽のように1つの緊張感で貫く。これが社交だと言っているのです。社交とは文化である。社交とはリズムである。と山崎さんは仰っている。それを忘れてはいけません。

私たちは今、さまざまな情報通信技術によって自由に動ける時代を迎えた。それは、第二のノマド、遊動の時代だと思います。そうすると、実は、食料生産が始まる時代より前に戻って、人類進化の大半を占めてきた狩猟採集時代の精神世界に戻れるのではないかと私は希望を抱いています。定住がなくなり、所有がなくなって、代わりにシェアが増える。共有財、コモンズが増える。そうすることで、大きな企業によって支配されてきたものの価値や規格を脱して、個人と個人との間で価値をつくれる時代を迎えるのではないかと思います。

最後に、この後、鼎談でお話しするお二人に私が用意してきた質問をご紹介します。永田和宏館長には「生命の本質はリズムじゃないの?」「言葉の基調は音楽ではないか?」永田先生は、生命科学者であると同時に短歌の歌人でもありますからこの2つの質問を投げ掛けてみたい。小川洋子さんは著名な作家で、物語というのは小川さんの世界そのものです。では、「人間がつくった物語はいのちをどう変えたのでしょうか?」そして、「物語は我々人間をどこへ導いてくれるのでしょうか?」もし小川さんにお考えがあれば、ぜひお聞かせいただきたいと思っています。これで私のお話を終わります。どうもありがとうございました。

写真:川本聖哉

やまぎわ・じゅいち

1952年東京都生まれ。京都大学理学部卒。理学博士。京都大学大学院理学研究科助教授、同教授、同研究科長・理学部長を経て、第26代京都大学総長。人類進化論専攻。日本霊長類学会会長、国際霊長類学会会長、日本学術会議会長歴任。南方熊楠賞、アカデミア賞受賞。『人生で大事なことはみんなゴリラから教わった』など著書多数。

創立30周年記念

SYMPOSIUM

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)

.jpg)

.jpg)