RESEARCH

太古の海を漂うシアノバクテリア

緑の光環境と生命の進化

地球誕生から46億年、生命誕生からは40億年。この間、海はずっと青色だったわけではありません。太古の海に現れたのは、光合成生物であるシアノバクテリア。小さな体で大きな海全体を酸化していきます。そして、数億年をかけて海の色は変化し、新しい地球の景色が広がっていくのです。シアノバクテリアの進化から、地球と生命のつながりを見ていきましょう。

1. 生命とは何か?を問い直す

宇宙にも生命がいるかもしれない!将来は調べられるようになるかもしれない!—初めて宇宙の魅力に触れた小学生のころから、私にとって宇宙と生命はひとつながりの切り離せないものでした。専門は天文学ですが、子供時代は夜空の星よりも、カメやメダカ、カブトムシなどの生きものを眺めることの方が多かったのです。大学で「宇宙と生命」の講義を受け、直感的に惹かれたのにも、「ヘビと触れ合っていた」(両親談)記憶が少なからず影響していたのでしょうか。1995年に太陽系の外で惑星が発見されると、生命を育む環境は地球の他にもあるのではないかという期待が高まっていきます。私も大学卒業後に10年以上、その“サイン”を探すための宇宙望遠鏡の開発に尽力してきました。しかし、開発が進むにつれて、私たち地球生命が地球外生命(宇宙生命)を見つけることにはどんな意味があるのか?そもそも見つけ出そうとしている生命とは何なのか?わからなくなってしまったのです。

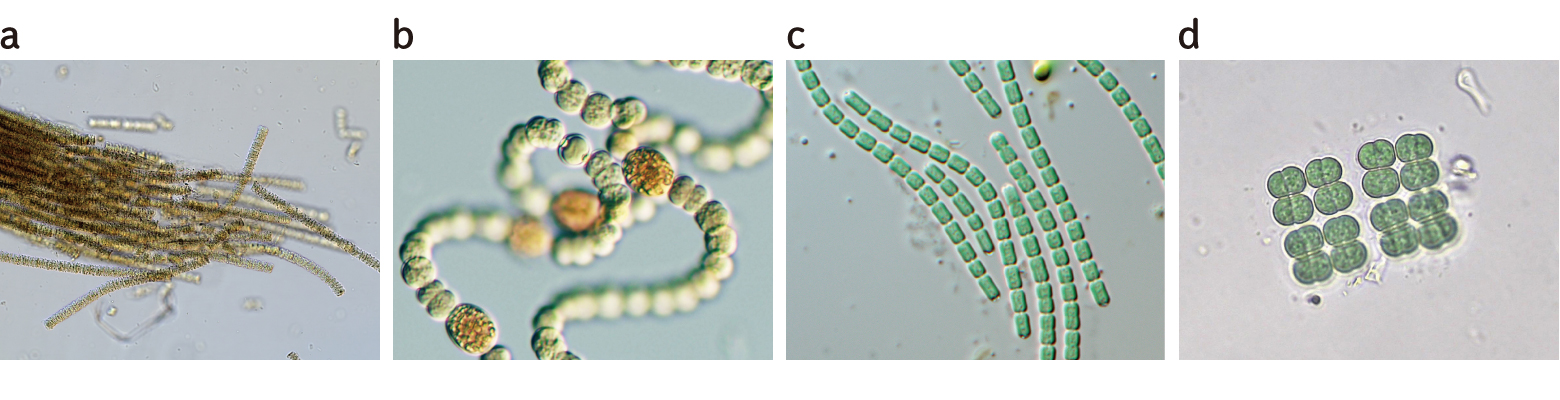

そこで私は、生命が誕生した頃の地球環境を想像し、生きものの進化の歴史を自分なりにたどってみることにしました。まずは中学生以来の生物学を学び直すところからのスタートです。生物の先生たちに声をかけ、話を聞き、そこに自分のアイデアを展開していく。その中で出会ったのがシアノバクテリアです(図1a-d)。核を持たない単細胞生物の一群で、約30億年前に太古の海に現れます。光合成によって水から酸素を発生させ、現在につながる生態系の基礎をつくった生きもの(真正細菌)です。典型的な体の大きさは、1mmの1000分の1ほどしかありません。10億年以上前に真核生物の細胞内に取り込まれ、葉緑体として植物の祖先となったと考えられています。現在では3000種以上が記載され、海や川をはじめ、南極の氷の中から塩湖、温泉まで、あらゆる場所に生息しています。私は長年学んできた物理を使って、このシアノバクテリアの進化のメカニズムをとらえようと考え、“ある仮説”にたどり着いたのです。この仮説を検証するための培養実験や野外調査などは、異分野の生物学的な手法です。専門分野を超えて個々の結果がつながり、30億年前の地球の風景が見えてきたのです。そこには、今のような青い海はありませんでした。生命を育んだ太古の海は何色だったのでしょう?この仮説を理解するためには、光と色の関係性をおさえておく必要があります。

(図1) 現生する様々なシアノバクテリア

a:Trichodesmium erythraeum(一部改変)

©︎PeterKamen, CC BY-NC 4.0, iNaturalist: https://www.inaturalist.org/photos/441622906

b:Dolichospermum crissum(一部改変)

©︎Glenn McGregor, CC BY-NC 4.0, iNaturalist: https://www.inaturalist.org/photos/422168413

c:Pseudanabaena galeata(一部改変)

©︎Glenn McGregor, CC BY-NC 4.0, iNaturalist: https://www.inaturalist.org/photos/434214601

d:Merismopedia sp.(一部改変)

©︎MikeN, CC BY-NC 4.0, iNaturalist: https://www.inaturalist.org/photos/110052396

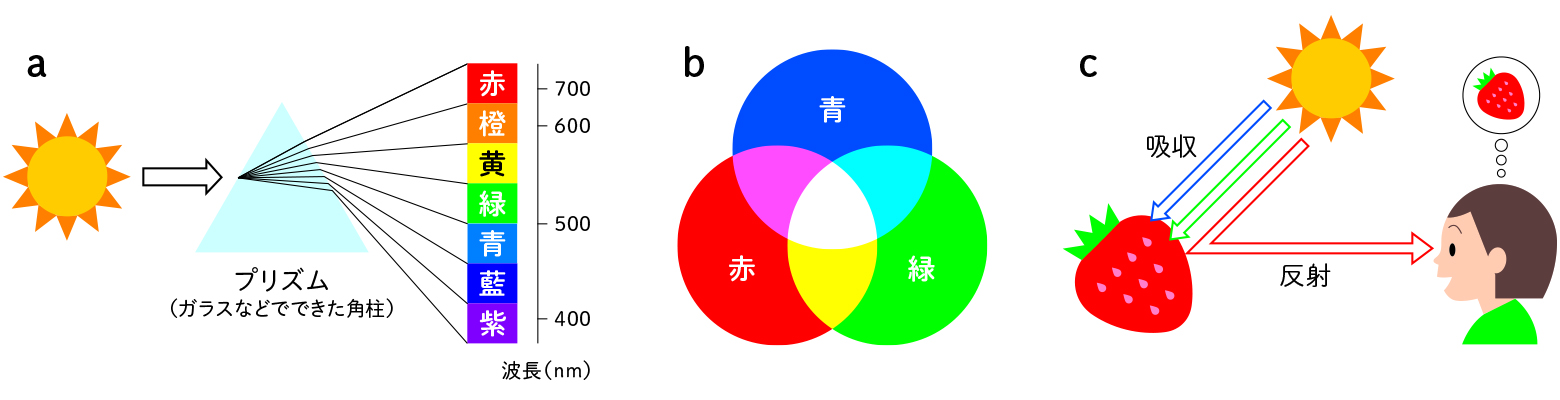

2. 光―波長と色の見え方

太陽の光は一般的に白色光とも言われますが、光が白い色をしているのではなく、複数の色の光が均等に混じっているために白く見えるのです。このことを最初に証明してみせたのが、アイザック・ニュートンで、1666年のことです。暗い部屋の中で太陽の光をプリズムに通すと、様々な色の光の帯が壁に映し出されたのです。これが光のスペクトルです(図2a)。その後、光は波であることが発見され、波の山から山の長さを波長と呼び、ナノメートル(nm)という単位で表すようになりました。1nmは1mの10億分の1の長さです。ヒトの目に見える可視光の範囲は、およそ380nmから700nmで、波長の短い方から、紫・藍・青・緑・黄・橙・赤の7つに区分されます。“紫”の“外”側にある、より短い波長をもつのが紫外線です。一方で、ヒトが網膜で受容できるのは、赤・緑・青の3つの波長領域で「光の三原色」と言います(図2b)。この3色の組み合わせで、私たちは紫から赤までの色を認識しているのです。

では、赤を赤と感じるしくみはどのようなものなのでしょうか?例えば、一粒のイチゴがあるとします。光源から出た3色の光がイチゴに当たると、緑と青の光を「吸収」し、赤の光を「反射」します。「吸収」というのは化学的な言い回しですが、イチゴが光エネルギーを受け取る反応であることをふまえるとイメージしやすいのではないでしょうか。そして、「反射」した光は目の奥にある網膜に届くと、視細胞を刺激し、電気信号として視神経を通じて脳に伝わります。こうして私たちは、「赤いイチゴ」を知覚するのです(図2c)。この視細胞には3種類あり、それぞれが光の三原色の波長に対応し、電気信号の強さと混ざり具合によって様々な色を作り出すことができます。以降本稿では、「赤の光」は「赤い波長の光」、「赤色」は「赤く見えること」を表すことにします。

(図2) 光と色の関係

a:プリズムを使った分光実験

b:光の三原色

c:色を認識するしくみ

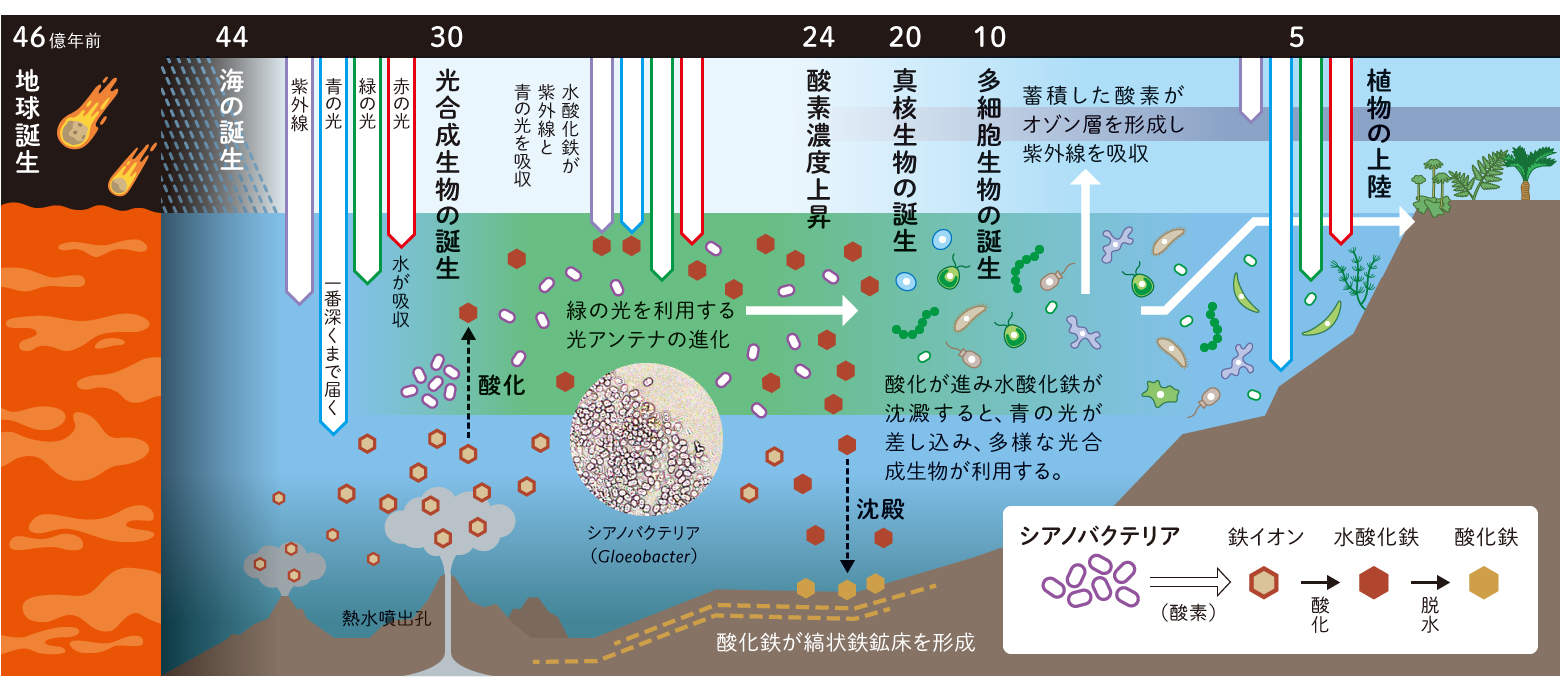

3. 光―緑の海仮説

それでは、46億年前に話を移しましょう。図3に照らしながら、地球と生命の始まりを見ていきます。誕生間もない地球では、1500度を超えるマグマの海が広がっていました。分厚い雲が立ち込め、太陽の光はほとんど届きません。その後温度が下がると、1000年近く雨が降り続き、原始の海ができあがります。海底の熱水域からは、活発な火山活動により大量の鉄イオンが溶け出していました。雲が晴れ太陽の光が海に差し込むようになると、光の三原色のうち、赤の光、緑の光の順で水に吸収され、青の光が海底まで届き反射します。つまり、当時の海は青色に見えたはずです。そして約40億年前、熱水噴出孔もしくは間欠泉(一定周期で噴出する水蒸気や熱水)の近くで、有機物の集まりの中から最初の生命が誕生します。この時代はオゾン層がないため、生体に有害な紫外線は遮られることなく海上に降り注ぎ、酸素もまだありません。その後10億年の間に光合成能力をもつ生物(シアノバクテリアの姉妹種など)が現れ、水から酸素をつくり始めます。紫外線の届かない水深で、青の光を使っていたのでしょう。鉄イオンは、酸素と結びついて水酸化鉄となり表層を漂います。この水酸化鉄は、不溶性の微粒子で、紫外線と青の光をよく吸収します。赤の光は浅い海域で水に吸収されるので、海中には緑の光が残されることになります。実際に、水酸化鉄の濃度分布を計算すると、この緑の光環境が再現されたのです。詳細は後述しますが、シアノバクテリアは、この光環境に合わせて緑の光を効率よく使えるように進化したと考えられます。そして、緑の光の一部は、水酸化鉄に反射し、実際に海は緑色に見えていたのではないか、というのが私たちの仮説です。これは、「海中が緑の光で満たされたこと」と「海面が緑色に見えること」という2つの意味で、“緑の海仮説”と呼ばれています。

(図3) 緑の海仮説”(写真:図4cと同じ)

緑の海は、緑の光が豊富でシアノバクテリアが多く生息する酸化的な表層部と、より深い還元的な深水部に分けられ、鉄イオンはこの境目で酸化されていきます。大部分が水酸化鉄に変わると(酸化する相手がいなくなると)、海中に酸素がたまり、飽和して大気中に放出されます。そして、24億年前に大気の酸素濃度が爆発的に上昇する大酸化イベントが起こり、ほどなくして真核生物が誕生します。水酸化鉄の微粒子は、お互いにくっついて大きめの粒になり沈澱していきますが、海底に堆積すると脱水され、酸化鉄に変わります。これが層状に積み重なったのが縞状鉄鉱床で、現在の私たちにとって貴重な鉄資源となっています。水酸化鉄が沈みきると、海中が澄み、青の光が差し込むようになります。そして、10億年以上続いた緑色の海は、再び青色の海になるのです。また、大酸化イベントによって大気中に一定量の酸素がたまるとオゾンが形成され始め、約5億年前に現在のようなオゾン層ができあがります。海上の紫外線が弱まり、浅い海域もどんどん酸化されていきます。同時に、生きものの進化が進み、全球凍結を経て、カンブリア大爆発や植物の上陸を迎えるのです。

4. 地球と生命の共進化

青の海で生まれたシアノバクテリアは、緑の海でどのような進化を遂げたのでしょうか?光合成は、光を集める、つまり、光エネルギーを吸収することから始まりますが、これを実行するのが「光アンテナ」です。集められた光は、「反応中心」に伝達されると、水を分解して酸素を発生させ、エネルギー源(ATP・NADPH)を生成し、次のステップ(糖の合成)に受け渡します。前述の通り、初期のシアノバクテリアは青の光を、続く緑の海では緑の光を、オゾン層の形成によって紫外線が弱まると全ての光を使えるようになります。私たちは、シアノバクテリアは光環境の変化に合わせて光アンテナを進化させてきたのではないかと考えています。

光アンテナは光合成色素とタンパク質からなる複合体ですが、光合成色素は、利用する光の波長によって決まります。原始的な光合成生物は、単純な光アンテナしかもたず、反応中心付近に局在するクロロフィルa(光合成色素)で青い光を集めていたのかもしれません(図4a)。集光効率はあまり高くはなかったのではないでしょうか。緑の海に暮らすようになると、シアノバクテリアは、3種類の色素タンパク質複合体(PE・PC・APC)で構成される巨大な光アンテナを発達させます(図4b)。この中で、特異的に緑の光を集めるのはPEで、フィコエリスリンと呼ばれるビリン系色素タンパク質複合体です。赤の光を反射します(図4c)。私たちは、緑の海という光環境の選択圧の中でPEを獲得した種が生き残り繁栄したのではないかと考え、いくつかの培養実験を行いました。まず、PEを持たない現生種は、太陽光のような白の光環境下では非常に速く増殖しますが、緑の光環境下では急激にその速度が遅くなります(図5a)。このことは、緑以外の青や赤の光を主に利用していることを示しています。次に、PEの構成要素であるビリン系光合成色素、PEB(フィコエリトロビリン)を合成できる遺伝子組み換え株と、合成できない野生株を緑と白の光環境下で競合させると、遺伝子組み換え株は緑の光で(図5b)、野生株は白の光で優勢となります。緑の光を集める遺伝子組み換え株が緑の光環境に適応したためです。これらの結果は、PEBをもつシアノバクテリアが、緑の海で繁栄したことを裏付けるものです。さらに、遺伝子組み換え株を白の光環境下で培養すると、PEBの合成能力が失われることもわかりました(図5c)。現代につながる光環境では、緑の光を集める機能が必ずしも必要ではないのでしょう。緑以外の光が十分に使える現生種には、これまでの巨大な光アンテナを捨ててしまう種も多く存在します。このような、海の光環境とシアノバクテリアの光アンテナにおける段階的なやりとりは、“地球と生命の共進化”とも言えるのです。

(図4) 光アンテナの進化とPEをもつ赤色のシアノバクテリア

a:原始的な光合成生物の光アンテナ

b:緑の海の光環境下に生息するシアノバクテリアの光アンテナ。PE→PC→APC→反応中心の順に光ネルギーを伝達していく。

c:Gloeobacter violaceus PCC 7421(写真撮影:三輪久美子特任助教、協力:藤田祐一教授・馬場真里研究員)

現生種の中では最も古い時期に分岐したと考えられている。

(図5) 培養実験の結果

a:緑の光環境 n=3/白の光環境 n=3。OD値(光学濃度)はシアノバクテリアの個体数を反映する。

b:緑 n=7/白 n=4

c:緑 n=3/白 n=4。エラーバーはデータのばらつきを示す。

5. 地球生命と宇宙生命

ここからは現在に話を戻します。実は、緑の海は大昔だけの現象ではないのです。例えば、薩南諸島硫黄島海域には、現在でも緑の光環境が再現されています(図6ab)。とりわけ水酸化鉄が多い(青の光の遮蔽効果が大きい)地点では、表層の白の光環境の地点と比べて、PEを持つ種が多いことも明らかとなっています。野外調査からも“緑の海仮説”が支持されたことになります。さらに、“地球と生命の共進化”は、現在も進行中なのです。このアイデアは、何億年という時間的スケールと、地球という空間的スケールから導かれたものです。この宇宙的とも言える視点から見ると、現在の地球生態系も宇宙との相互作用の中にあることが想像できます。地球生命は宇宙生命の1つにすぎず、私たち地球生命だけでは生命とは何かをきちんと理解することはできないのです。「宇宙・地球・生命」というつながりの中に生きものの本質があり、そこから人間を見つめ直す必要があるのではないでしょうか。また、地球生命は、約40億年という宇宙年齢のおよそ3分の1の時間をつないできましたが、ヒトが誕生したのはつい最近のことです。その間、無数の生きものが現れては消え、現生種は記載のあるものだけで約200万種にのぼります。この生きものの歴史(進化)を地球史、さらに宇宙史の中で読み解いていくことで、私たち人間は現在を謙虚に受け止め、未来を見据えることができるのではないでしょうか。

(図6) 薩南諸島硫黄島海域

a:実際の海の色。

b:水深5.5mにおける光のスペクトル。緑色に見える波長領域を背景に示す。

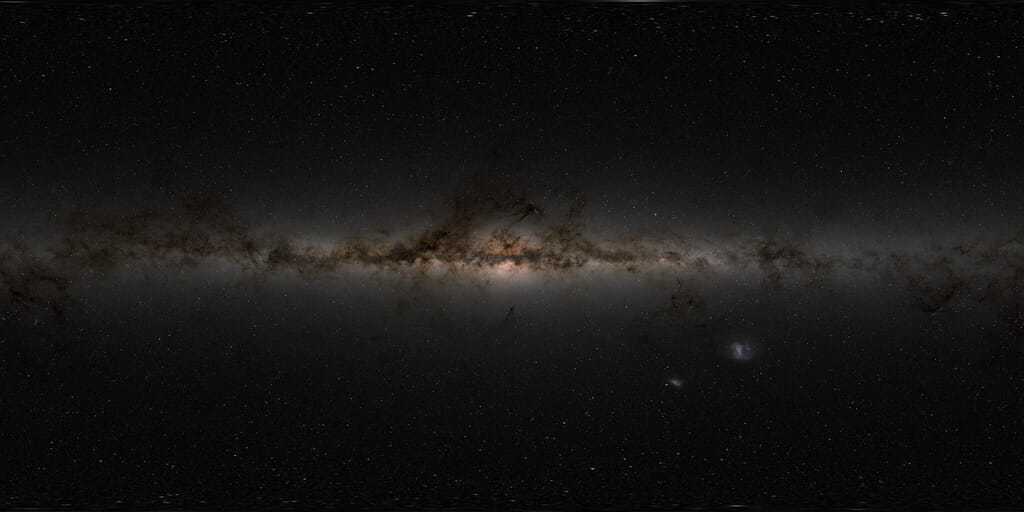

最後に、天文学的に“緑の海仮説”をとらえると、緑色の海は宇宙生命の“サイン”となる可能性を秘めています。緑色の海の時代は億年単位で続き、青色の海よりも10倍も明るいのです。その光を望遠鏡で観測することは、決して非現実的な試みではありません。宇宙空間にかがやく緑の星を想像してみてください(図7)。そこでは、海全体を酸化する小さな生物の活動が見られるのでしょうか。宇宙生命が発見されれば、地球生命との比較から、生命の普遍性と星ごとの固有の性質を知ることができるかもしれません。これからも、地球生命を手がかりに、生命とは何かを問い続けていきたいと思います。

(図7) 天の川銀河(写真提供:NASA)

松尾 太郎

(まつお・たろう)

千葉県出身。名古屋大学大学院理学研究科博士後期課程修了。NASA Ames Research Center訪問研究員、名古屋大学大学院准教授などを経て、現在大阪大学大学院理学研究科教授。著書に『宇宙から考えてみる「生命とは何か?」入門(14歳の世渡り術)』(河出書房新書)。専門は天文学、宇宙生物学。宇宙生命探査のための宇宙望遠鏡を開発しながら、「宇宙・地球・生命」から生命をとらえる研究にも取り組む。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)

.jpg)

.jpg)