RESEARCH

世界を旅する赤い藻類

極限環境微生物の地理的分布

南極や北極などの極地、雪の残る高山などにひっそりと現れる「赤い雪」。その正体は、雪や氷の表面で繁殖する微小な藻類 ― 雪氷藻類です。DNA解析から地理的に独立した場所に棲む彼らの関係や、小さな藻類と大きな地球との関わりが見えてきました。

1. 雪が赤く染まる

真っ白な雪原の中に、にじむように現れる赤い斑。北極のスバールバル諸島や南極大陸、アルプスや日本の高山地帯で観察されてきたこの現象は、古くから「赤雪」と呼ばれている(図1)。古代ギリシャの哲学者アリストテレスの著作にも赤雪の記述があり、19世紀にはダーウィンも著書の『ビーグル号航海記』のなかで、アンデス山脈で靴底を真っ赤に染める赤い雪に出会ったことを印象深い出来事として書き残している。日本でもいくつかの古文書に「赤き雪」の記録が残されており、人類は長いあいだこの不思議な雪に魅せられてきた。

(図1)雪原に現れる赤い雪

左)南極半島 リビングストン島 右)アラスカ ハーディング氷原

2. 雪の中で生きる赤い藻類

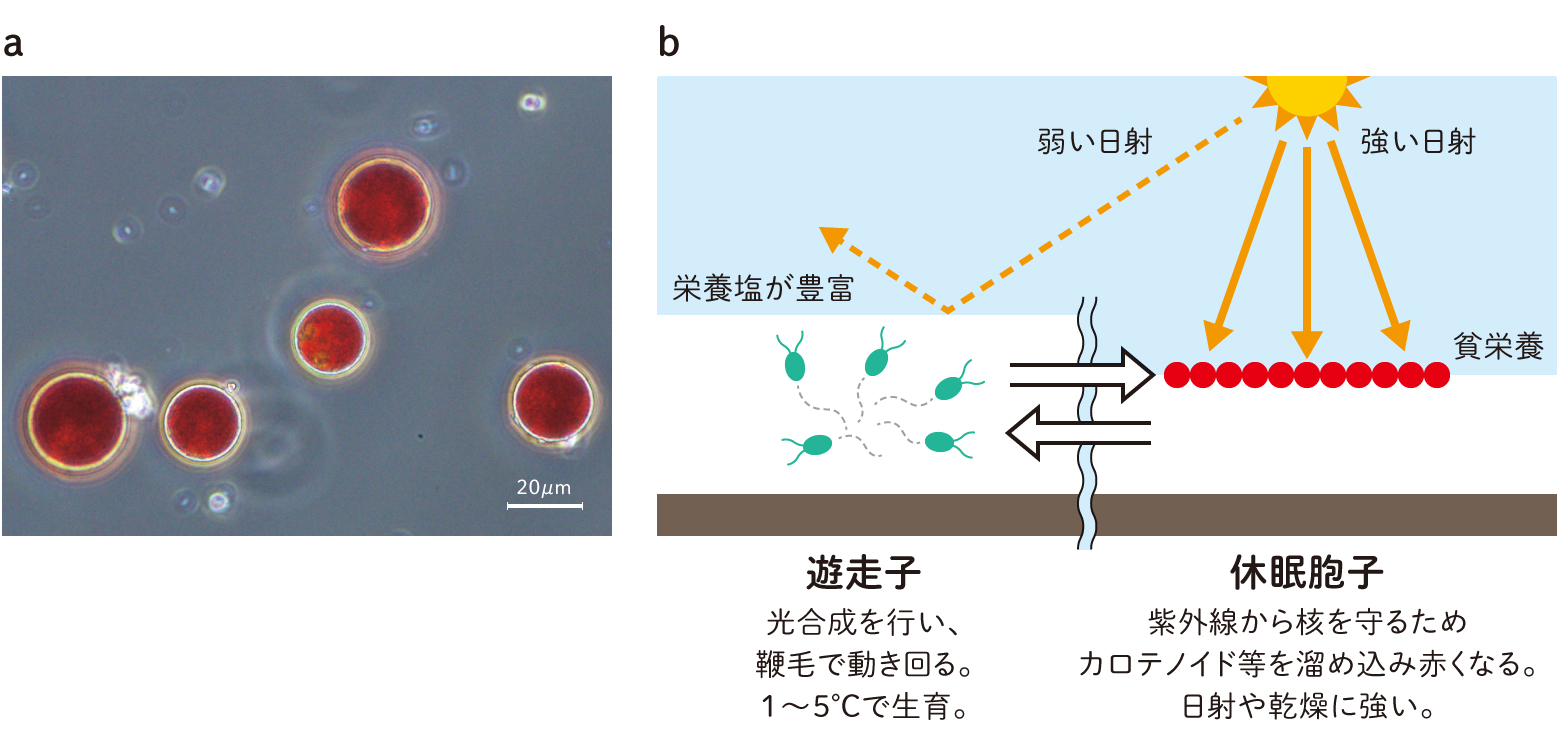

赤雪の正体は、雪や氷の表面で繁殖する微小な藻類 ― 雪氷藻類(せっぴょうそうるい)である(図2a)。北極や南極、世界各地の高山の融雪期に現れる単細胞の光合成生物で、一般的な生育温度は1~5℃程度の低温環境である。氷や雪の上という極端に低温で栄養も乏しい環境に適応した「極限環境微生物」の一員だ。積雪や氷河上に生息する他の従属栄養生物(註1)へ有機物を供給する一次生産者として、雪氷の生態系で重要な役割を果たしている。春から夏にかけて雪面が解けはじめると、雪氷藻類は鞭毛をもつ緑色の「遊走子」となって雪の中を泳ぎ回り、光や栄養の多い場所へと移動して光合成を行う。しかし、強い紫外線や貧栄養などのストレスにさらされると、生き残りモードに切り替え、「休眠胞子」になる。そのとき、細胞の中にはアスタキサンチンをはじめとする赤いカロテノイド系色素が大量に蓄えられる。いわばサングラスのように紫外線を遮り、DNAが傷つくのを防ぐしくみだ。(図2b)こうして赤く染まった休眠胞子が雪面いっぱいに蓄積すると、肉眼でもはっきりと赤く見える「赤雪」となる。休眠胞子は、紫外線や乾燥に強く、雪が完全に消えたあとも長く生き続けることができる。そして次の春、雪の表面が解けはじめると再び発芽して遊走子となり、短い夏の間だけ雪の中で活動を再開する。雪氷藻類は、このサイクルを繰り返しながら、極地や高山という過酷な環境を生き抜いている。

(図2) a)雪氷藻類(休眠胞子) b)環境に応じて姿を変える雪氷藻類

(註1) 従属栄養生物

生きるために必要な栄養を自分自身で生産できず他の生きものを摂取する生物群

3. DNAが示したつながり

雪氷藻類はグリーンランドやアラスカなどの北極圏から南極大陸まで、極域の様々な場所に広く分布している。しかし、実際に雪面で観察される赤い色素を持った雪氷藻類の多くは「休眠胞子」の状態であり、どこの赤雪を観察してもほぼ同じような色とサイズに見えるため、形態から正確に種類を見分けることは難しかった。雪氷藻類の棲む氷河や積雪は、北極と南極、山岳地域ごとに地理的に独立している。では、例えば2万キロメートルも離れた北極と南極には、まったく別の雪氷藻類が生息しているのだろうか。そして、それぞれの雪氷藻類は一体どこから来たのだろうか。この問いに答えるため、北極圏(スヴァールバル諸島、グリーンランド、アラスカ)および南極で採取した赤雪試料を用い、ITS2と呼ばれるDNA領域に注目してDNA解析を行った。ITS2領域は進化速度が速く、特に菌類や緑藻を含む植物・藻類において、種レベルの同定や系統解析に広く用いられている領域である。 解析の結果、全部で64,047種の遺伝的タイプ(系統グループ)が見つかったが、そのほとんどは特定の地域にしか存在しない「固有種」であった。一方で、解析した全ての地域から検出された「普遍種」の種数は912種で、全体のわずか1.4%に過ぎなかったにもかかわらず、赤雪中の雪氷藻類の個体数の割合の内訳を見ると、これら普遍種が占める割合は平均で37.3%に達していた。つまり、遺伝的タイプの数としては少数派であるにもかかわらず、実際の雪面上では、普遍種の方が主要な構成メンバーになっていたのである(図3)。仮に北極と南極間で藻類の行き来が長い間途絶えていれば、同種内でも両極間では進化速度の速いITS2領域の塩基配列は異なっていくはずである。したがって、地球上で最も離れた場所にある北極と南極のあいだで、共通する雪氷藻類が広く分布しており、それらは現在も分散、交流していることになる。見た目にはどこも「同じような赤い雪」に見えるが、そのDNAを読み解くことで、地球規模でつながった小さな藻類のネットワークが浮かび上がってきたのである(図4)。

(図3) 両極から検出された雪氷藻類の割合

完全一致配列の多くは特定の地域のみに存在する「固有種」(平均55.1%)で全域から検出された「普遍種」の割合は3-9%(平均1.4%)と低頻度だった(a)。しかし「普遍種」の個体数の割合は平均で37.3%と高い(b)。

(図4) 各地域間の微生物-微生物ネットワーク図

完全一致配列(点)につながった線の色が、その配列が検出された地域を示す。白い矢印はすべての色とつながっており、全ての地域から検出された完全一致配列。ほとんどが地域固有のものであるため、違う色で結ばれる線は少ない。

4. ハワイ島での発見

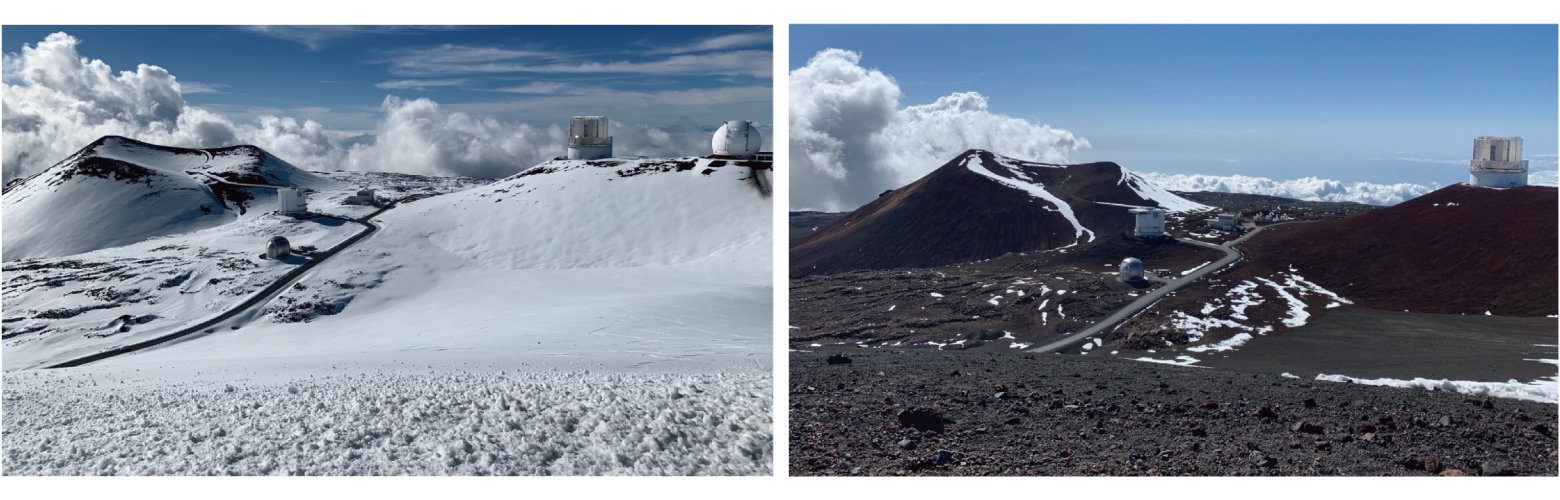

赤雪はこれまで、北極や南極の氷河に加えて、日本の高山域や北米ロッキー山脈、南米のアンデス山脈など、世界各地の山岳地域から報告されてきた。ところが2023年、世界で最も孤立した雪氷圏であるハワイ島マウナケア山でも赤雪が観察された。ハワイ島のマウナケア山(標高4,207メートル)は、熱帯に位置するにもかかわらず、冬には山頂が雪に覆われる特異な山である。太平洋中央部に位置し、最も近い大陸から約3,900キロメートル離れたハワイ島の雪に、雪氷藻類が繁殖して赤雪現象が起こるかどうかについては、これまで報告されていなかった。普段は雪が積もっても春先にはすぐに消えてしまうが、2023年はラニーニャ現象の影響もあって冬から春にかけてたびたび降雪があり、気温の低い状態が続いた(図5)。その結果、山頂部で過去33年間で最も長く雪が残り、7月末になっても雪渓が消えないという異例の状況が生まれた。それが、赤雪の試料を採取するまたとない機会となった。

(図5) ハワイ島マウナケア山の積雪

左:2021年1月21日、右:2021年3 月26日。普段は2ヶ月もすれば雪は溶けて残雪はほとんど残らない。

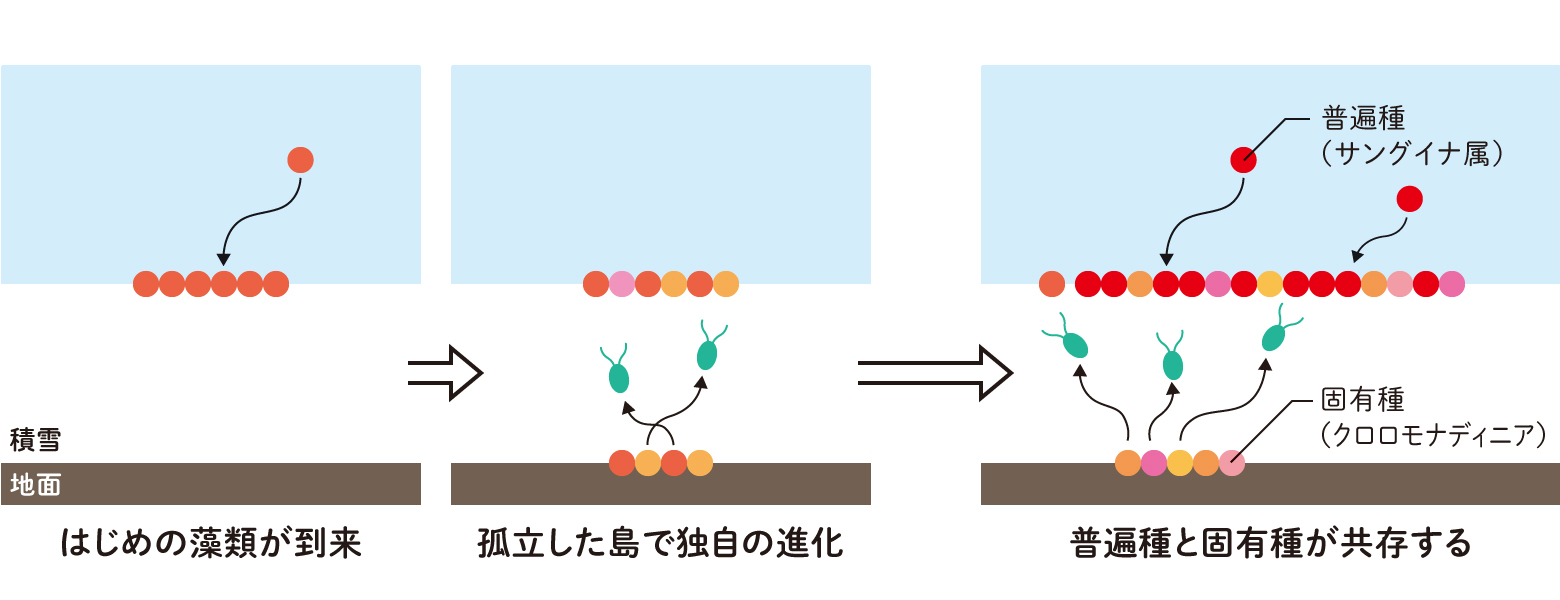

遺伝子解析の結果、ハワイ島マウナケア山の赤雪には、大きく二つのグループが存在することがわかった。一つは「クロロモナディニア」と呼ばれるグループの一員で、約25万〜13万年前にハワイ島に飛来し、その後島内で独自に進化してきたハワイ島の固有系統である。分子進化解析により、この固有系統が近くの氷雪圏からハワイ島に到来した時期は、マウナケア山が氷河で覆われていたポハクロア氷河期(約19万〜13万年前)と重なっている。つまり、この固有系統は、寒冷期にハワイ島へと飛来したクロロモナディニア藻類が独自に進化したものと考えられる。もう一つは、「サングイナ属」に代表されるグループで、北極から南極まで世界各地の赤雪で検出される、いわゆる「普遍種」であり、一部は、現在世界各地で報告されている種とITS2配列が完全に一致していた。このことは、雪氷藻類でも種によっては長距離分散によりハワイ島へ到来し、2023年のような雪が長く残る年には赤雪を引き起こすほど繁殖することが可能であることを示している(図6)。

(図6) ハワイで共存する2種類の雪氷藻類

ポハクロア氷河期(約19万〜13万年前)に到来し、時間をかけて定着・多様化した「固有種」と、長距離分散によりその年に到来した「普遍種」。

すなわち、ハワイの赤雪は「長い時間をかけてこの島に根づいた固有種」と、「遠方から飛来し、一時的に増える普遍種」が同じ雪面で共存していることが明らかになった。孤立した熱帯の島であっても、地球規模の大気循環や気候変動がこの藻類の繁殖に影響しているようだ。同一の山域において、長期スケールで進化した固有種と、現在も継続的に飛来する普遍種が共存するという現象は、微生物生態学に新たな知見を与える事例として大きな関心を集めている。

現地調査のリアル

雪氷藻類を求めて、北極や南極、さらには南米パタゴニアの氷河地帯など、地球上の極限環境へ調査に向かう。パタゴニアでは、食料やテント、調査用具を何頭もの馬に載せ、風にあおられながら氷河を目指して歩き続けることもある。調査ができるのは、雪が解けて雪氷藻類が活動を始める夏のわずかな期間だけだ。吹雪で数日間、基地やテントに足止めされることもあれば、雪原を数十キロの荷物を背負って歩くこともある。限られた時間と設備のなかで、雪氷藻類が集まって赤く染まった雪試料を慎重に採取し、試料を冷凍容器に入れて持ち帰る。途中で解けてしまうと細胞の状態が悪くなり、DNAもすぐに分解されてしまうのだ。こうした現地調査が欠かせないのは、雪氷藻類が研究室ではほとんど培養できないからでもある。理由はまだはっきりしていないが、どれだけ温度や光条件を調整しても、人工環境では長く生き延びることができない。だからこそ、観察や遺伝子解析には、自然環境から直接採取した試料を使うしかない。過酷な自然のなかで集めたひと握りの雪が、地球の環境変化や生命の適応のしくみを読み解くための、大切な手がかりになっている。

ハワイ島での調査の様子

コンタミネーション(試料の汚染)を防ぐために防護服を着用して試料を採取する。

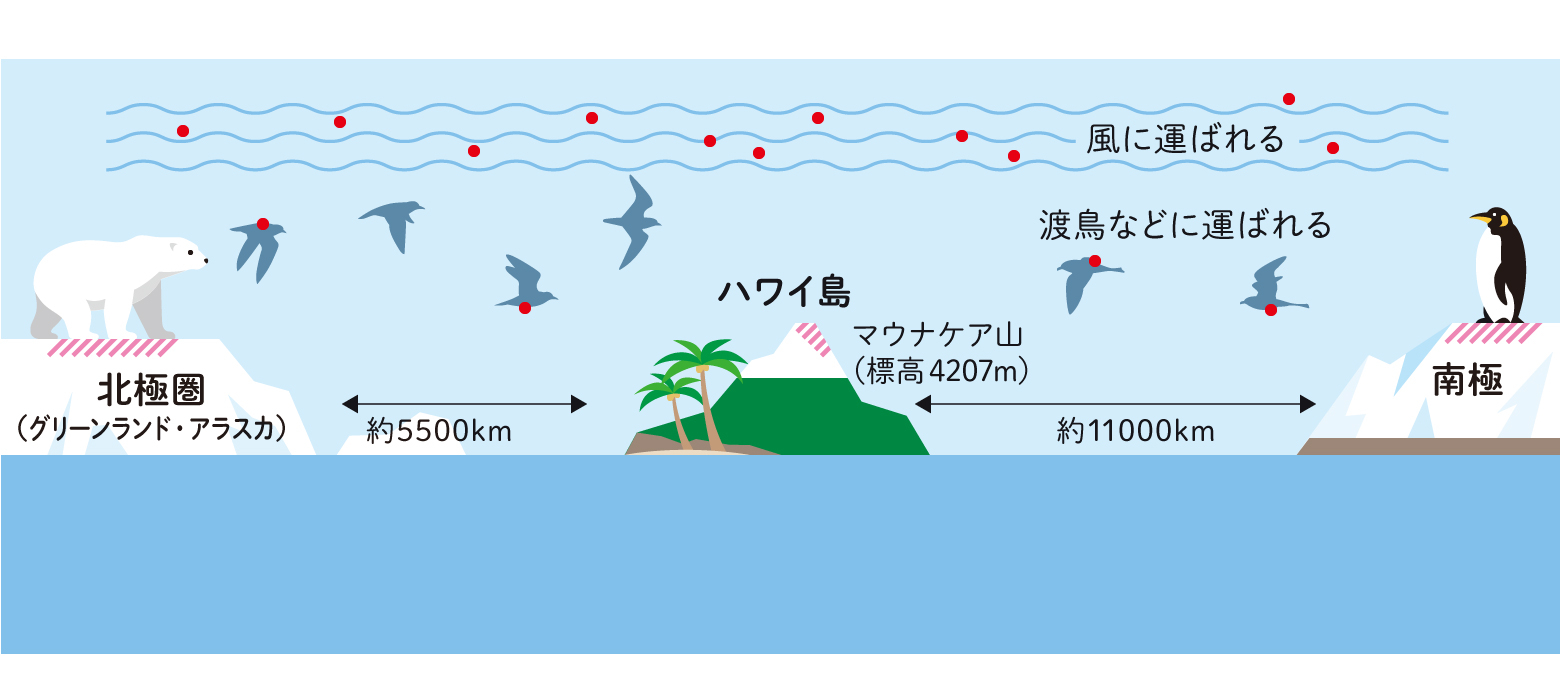

5. 世界を旅する小さな藻類

では、雪氷藻類はどのようにして、北極から南極、そしてハワイ島にまで移動しているのだろうか。風に舞い上がった胞子が大気中を長距離輸送される可能性に加え、近年注目されているのが渡り鳥の役割である。これまでの研究から、南極の海鳥トウゾクカモメ(Stercorarius pomarinus)がインド洋まで渡り、その過程で特定のバクテリアを取り込み、それを南極に運んでいる可能性が示されている(参考①)。もしバクテリアが鳥によって地球規模で移動できるのであれば、藻類の休眠胞子も、鳥の足や羽、あるいは糞を介して運ばれていても不思議ではない。実際、海鳥や高山性の鳥たちは雪上に降り立ち、採餌や繁殖を行っている。

【参考文献】渡り鳥による耐性菌の南極への拡散

アデリーペンギンの巣に近づくナンキョクオオトウゾクカモメ。 撮影者:高橋晃周(国立極地研究所)撮影地:南極昭和基地近く 袋浦

Segawa, T et al. (2024) Spread of antibiotic resistance genes to Antarctica by migratory birds., Science of The Total Environment,

以前に行った北極と南極の赤雪藻類の比較研究では、多くの雪氷藻類が北極や南極に固有の「固有種」だが、ごく一部に両極に共通して分布する「普遍種」が存在し、それらが赤雪の主要構成種になっていることがわかった。今回のハワイ島の研究は、こうした「固有種」と「普遍種」が同じ雪面で混ざり合う様子を、具体的なケースとして示したと言える。赤雪は、生きものや大気の流れに運ばれながら、静かに世界を旅しているのだ(図7)。

(図7) 世界を旅する雪氷藻類

6. 終わりに - 小さな生命と大きな地球

近年では、雪氷藻類の作り出す赤雪は、雪を赤く染めることで太陽光をより多く吸収し、氷や雪の融解を加速させることが報告されている。しかしそれは単に、「地球温暖化を加速させる存在」という話にとどまらない。雪氷藻類は、雪氷環境で生きることを選んだ生きものであり、雪を解かす行為も含めて、何百万年という時間スケールで続いてきた雪氷圏の生態系の営みの一部である。同時に、気候変動への警鐘でもある。気候モデル研究では、今世紀末にかけてマウナケア山の降雪頻度や残雪期間のさらなる減少を示唆する報告があり、長期にわたり形成されてきたハワイ島固有の遺伝的多様性が将来的に失われるリスクが高まる可能性がある。

これからは、雪氷藻類のゲノムを読み解くことで、雪氷の過酷な環境での生活を支える代謝経路や、「赤くなる」反応を制御している遺伝子の姿が、少しずつ見えてくるだろう。また、氷の中にタイムカプセルのように眠る過去の藻類を解析することで、雪氷藻類がいつどのように進化し、多様化してきたのかも明らかにしていきたいと考えている。こうした知見は、雪の中でしか生きることができない雪氷藻類の保護や、温暖化によって消えつつある雪氷生態系の保全にもつながるはずだ。もしかすると、地球温暖化の進み方を理解する新たな鍵を与えてくれるかもしれない。これからも、広い地球に共に生きるこの小さな藻類の姿を、雪の上から静かに追い続けていきたい。

瀬川 高弘(せがわ・たかひろ)

2005年東京工業大学大学院生命理工学研究科博士課程修了。国立極地研究所・新領域融合研究センターの特任研究員、特任助教として北極・南極の雪氷生態系研究に従事したのち、山梨大学総合分析実験センター特任助教を経て、2021年より同センター講師(現職)。専門は雪氷微生物生態学、古代DNA解析、環境DNA解析。

氷河に生息する微生物やアイスコアに封じ込められた古代の微生物をはじめ、マダガスカル島で絶滅した象鳥エピオルニスやニホンオオカミ、ナウマンゾウなど大型絶滅動物のDNA研究も進めている。化石や氷試料、堆積物などから、過去の生態系の「タイムカプセル」を開ける瞬間が何よりの楽しみ。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)

.jpg)

.jpg)