ラボ日記

2025.08.19

構造解析とノイズ

細胞・発生・進化研究室では現在、ショウジョウバエのカドヘリンタンパク質の細胞外部分の立体構造を解き明かすというプロジェクトを進めています。一言で立体構造を解き明かすと言っても、いろいろな難しい問題があります。今回はそのうちの一つ、画像データに含まれるノイズがもたらす影響について書いてみようと思います。

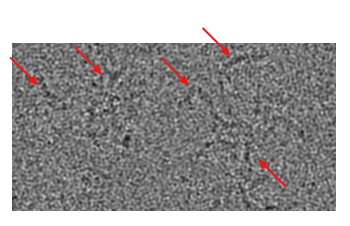

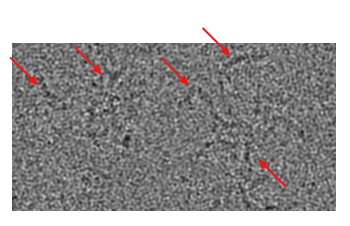

タンパク質の構造を調べる方法は色々ありますが、私達は低温電子顕微鏡を使った単粒子解析と呼ばれる手法を使っています。実際に低温電子顕微鏡で撮影したデータは、例えばこういう画像になります。

黒い紐のようなものの1つ1つがカドヘリン分子で、氷の中に凍結された状態で撮影されています。矢印でその一部を示しています、ここで見えているそれぞれの粒子の2次元の画像は、3次元のタンパク質粒子がいろんな向きから撮影された写真です。大雑把に言うと、このような粒子画像をたくさん (数万から数十万粒子) 集めることができて、加えて、それぞれの粒子が3次元でどういう向きを向いているのかがわかると、たくさんの2次元の画像から3次元の構造が推定できます。

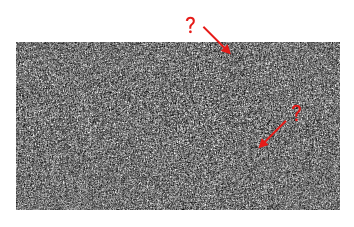

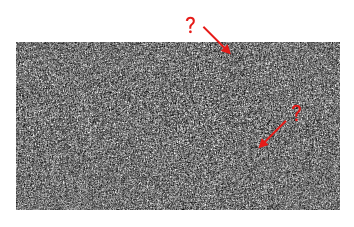

実際には良さそうな画像を撮影できても、ちゃんとしたタンパク質構造を推定することが難しい場合は現在でも多いです。原因はデータごとに色々ありますが、すべてのデータで解析を難しくする共通した原因は、画像にたくさんのノイズが含まれていることです。先程の画像はノイズの影響を小さくするような画像処理を強めにかけていましたが、これを弱めてみるとこのような画像になります。

元画像はおなじですが、1-2分子だけがかろうじてあるかないかというような見た目になってしまいました。ノイズの影響を小さくするような画像処理を強くかけた場合、タンパク質構造の詳細な情報も一緒に失われてしまうため、実際の解析ではノイズと付き合いながら進めていく必要があります。

この強いノイズのため、例えばそれぞれの粒子の向きの推定が難しくなったりしてしまいます。が、ノイズによって引き起こされる問題はそれだけではない可能性もあります。例えば、状況によっては、タンパク質粒子が存在しなくても、ノイズからタンパク質らしい構造が出てきてしまうという思いもよらない可能性が古くから言われています。私達が扱っているデータは他のデータと比べても、ノイズの影響が強い (正確に言うと、ノイズが多いというより、タンパク質の構造の特徴が弱い、つまりシグナルが弱い)ような印象があります。そのため、ノイズが結果にどのように影響するかを理解することが重要になっているような気がしています。

タンパク質の構造を調べる方法は色々ありますが、私達は低温電子顕微鏡を使った単粒子解析と呼ばれる手法を使っています。実際に低温電子顕微鏡で撮影したデータは、例えばこういう画像になります。

黒い紐のようなものの1つ1つがカドヘリン分子で、氷の中に凍結された状態で撮影されています。矢印でその一部を示しています、ここで見えているそれぞれの粒子の2次元の画像は、3次元のタンパク質粒子がいろんな向きから撮影された写真です。大雑把に言うと、このような粒子画像をたくさん (数万から数十万粒子) 集めることができて、加えて、それぞれの粒子が3次元でどういう向きを向いているのかがわかると、たくさんの2次元の画像から3次元の構造が推定できます。

実際には良さそうな画像を撮影できても、ちゃんとしたタンパク質構造を推定することが難しい場合は現在でも多いです。原因はデータごとに色々ありますが、すべてのデータで解析を難しくする共通した原因は、画像にたくさんのノイズが含まれていることです。先程の画像はノイズの影響を小さくするような画像処理を強めにかけていましたが、これを弱めてみるとこのような画像になります。

元画像はおなじですが、1-2分子だけがかろうじてあるかないかというような見た目になってしまいました。ノイズの影響を小さくするような画像処理を強くかけた場合、タンパク質構造の詳細な情報も一緒に失われてしまうため、実際の解析ではノイズと付き合いながら進めていく必要があります。

この強いノイズのため、例えばそれぞれの粒子の向きの推定が難しくなったりしてしまいます。が、ノイズによって引き起こされる問題はそれだけではない可能性もあります。例えば、状況によっては、タンパク質粒子が存在しなくても、ノイズからタンパク質らしい構造が出てきてしまうという思いもよらない可能性が古くから言われています。私達が扱っているデータは他のデータと比べても、ノイズの影響が強い (正確に言うと、ノイズが多いというより、タンパク質の構造の特徴が弱い、つまりシグナルが弱い)ような印象があります。そのため、ノイズが結果にどのように影響するかを理解することが重要になっているような気がしています。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)

津山 泰一 (奨励研究員)

所属: 細胞・発生・進化研究室