顧問の西川伸一を中心に館員が、今進化研究がどのようにおこなわれているかを紹介していきます。進化研究とは何をすることなのか? 歴史的背景も含めお話しします。

バックナンバー

道具と言葉

2017年7月3日

前回チョムスキーの考えを詳しく説明しないまま、チョムスキーから始めてしまったので、この分野に興味を持っていなかったみなさんにはわかりにくい話になったと思う。説明している私自身も、彼の初期の生成文法についての考えを完全に理解できているわけではないので、余計にわかりにくくした。しかし、彼は言語学を脳科学や進化学、すなわち生物学として捉えるべきだと最初に考えた人で、そのことを伝えられるだけでも意味があったと思っている。言語の問題は生物学・脳科学の問題であるとする彼の考えに私も100%賛同する。チョムスキーから始めた限りは、これから言語発達に関する様々な問題を、脳科学の問題として具体的に取り上げていこうと思っている。もちろん、議論のなかで必要とあればチョムスキーの考え方も参照しながら進めたい。

さて第一回は、「道具と言葉」というタイトルで、人間特有の脳機能の進化について考えてみたい。

現在地球上で言語を話すのは人間だけだ。そのため、人間と例えばチンパンジーの遺伝子を単純に比べることで、言語の遺伝子に到達できるという話をよく聞く。言語を考える時、わたしはこのような単純な発想は間違っていると思う。言語は、何か一つの能力が備わったことで急に現れたものではない。すなわち、長い進化の過程で様々な能力が蓄積した結果が、人間特有の性質の一つである言語に象徴されていると思う。一番わかりやすいのが複雑な発声を可能にする解剖構造だが、複雑な発声だけなら鳥類、あるいはイルカだって独特の解剖学的構造を発生させ実現している。一方、多くの点で人に近いと言える類人猿はこのような複雑な発声はほとんど不可能だ。このように、生物進化で獲得されてきた様々な独立した能力の蓄積が言語能力の背景にあるとするなら、言語に限らず人間を特徴付ける様々な高次機能を検討することも、言語の条件を知るためには重要だ。

例えば道具を使う能力について考えてみよう。この能力も、これまで人間特異的能力として考えられてきた。最近になって、サルやカラスなどが道具を使う能力を持つことが明らかになっているが(後述)、それでも道具が日常化して進化の道筋が変わったのは人間だけだろう。

世界で最も古い330万年前の石器は、アウストラオピテクスが居住していたと考えられるオルドワンで見つかっている。

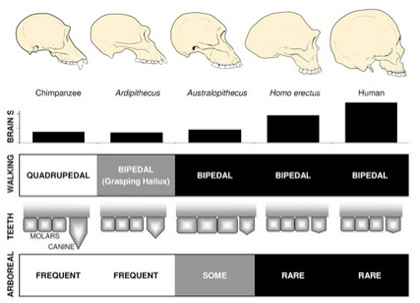

図1 チンパンジーから現代人までの頭蓋、脳容積、歩行様式、歯、樹上生活の変化。石器が見つかるアウストラロピテクスから急速に犬歯が退化する。肉を道具で切り分ける社会が生まれ、個体間の関係も大きく変化した。その意味で、一夫一婦制も石器による起こった変化だとすら考えられる。(Nature Knowledge Project, Pontzer et al, Overview of hominin evokutionより引用:https://www.nature.com/scitable/knowledge/library/overview-of-hominin-evolution-89010983)

道具が生まれる前後の猿人から人間への変化を調べると、まず犬歯が消失する。これは道具を使うことで肉を引きちぎる必要がなくなり、口の中で噛み続けるためには犬歯が邪魔になったのだろうと考えられる。しかしもっと興味深いのは、男女の体格差が急速に減少することで、オーストラロピテクスでは2倍もあった大序の体格差が、エレクトスになると1.5倍と現代人の1.2倍に近づいている。おそらく、道具を使って肉を切り分けることで、1匹のオスがすべてを支配する権力構造が解消し、おそらく一夫一婦が原則となった共同体が生まれたことが、男女体重差の解消の背景にあるのだろう。

道具の研究が重要なのは、文字が出来るまでは歴史的検証に必要な遺物が全く存在しない言語の起源研究と異なり、石器という物証が残っていることだ。道具は当時の知的レベル、移動と交流など、当時の生活をかなりの確度で教えてくれる。

例えば道具の形態や出土の状況から、共同で狩りをしながら複数の家族が一緒に暮らしていることがわかれば、これを維持するためにどのレベルのコミュニケーションが必要かどうかわかるし、さらには一夫一婦制を前提とする社会なら、浮気のないシステムを守るためにかなり高度なルール設定が必要だったことも推察できる。このように、道具を通して明らかになる社会構造は、言語発生の条件について重要な資料になることまちがいない。

では道具を使う脳が発達するためにはどのような条件が必要だっただろうか?

これを知ろうと、道具を使う人間以外の動物の研究が進んでいる。この方向の研究のルーツは、有名な類人猿の生態研究者Jane Goodallが、葉っぱを使ってありを釣り上げるチンパンジーの報告に遡る。その後の研究の結果、様々な動物が道具を使うことが示されてきたが、中でも小枝を木の穴に挿入して虫をおびき出すニューカレドニアやハワイのカラスの行動は、最も原始的な道具使用の始まりとして研究が行われてきた。

この道具を使うハワイのカラス(アララと呼ばれている)の論文を読んだ時、不思議なことにチョムスキーの普遍文法を私は思い出してしまった。そこで、まずこのアララについての最新の研究から紹介しよう。

このアララが小枝を拾って、木の穴に突っ込んで隠れている虫をおびき出して食べる様子、あるいは小枝が落ちていない時は、枝を折って使う様子が、この論文を掲載したNatureによりYouTubeにアップされているので一度見て欲しい(https://www.youtube.com/watch?v=ZOUyrtWeW4Q)。

この論文では(Rutz et al, Discovery of species wide tool use in the Hawaiian crow、Nature, 537, 403, 2016 (http://www.nature.com/nature/journal/v537/n7620/abs/nature19103.html)),この小枝を使う行動がカラスに生まれつき備わった遺伝的なものか、あるいは学習により獲得されるものかを調べる目的で、7羽のカラスを道具を使う他の個体から隔離した環境でヒナから育て、教えなくても道具を使うようになるかを調べている。結論は明確で、全てのカラスが他の個体から習うことなく、道具を使えるようになるという結果だ。

「道具を使うという「文法」が生まれつき備わっており、学習する必要がない」と解釈しても良さそうなこの結論を読んだ時、私はすぐチョムスキーの普遍文法に似ているなと思った。しかし、枝を見た時、それをくわえて穴を探り、虫をおびき出すという一連の行動を実行する全過程が、ロボットのように生まれた時から頭に組み込まれているのだろうか?

論文を詳しく読むと、行動の順序が生まれた時から頭の中にプログラムされているのかどうかは判断が難しいことがわかる。最も重要な問題は、全てのカのカラスの道具使用を確認するのに5ヶ月もかかっている点だ。もし、行動の全てがプログラムされているなら、巣立ち(1ヶ月程度)直後から道具を使ってもよさそうだ。

ここからは私の想像だが、アララが習わないで道具を使えるのは、もともと習性として持っている遺伝的性質と、自分の数ヶ月にわたる学習が組み合わさった結果だと考えればどうだろう。もともと鳥は巣作りのために、木切れなどを拾って穴に突き刺す行動を習性として持っている可能性は高い(確かめたわけではない)。この習性を繰り返しているうち、たまたま虫をゲットする経験が続くと、この行動は記憶され、固定化し、枝を道具として虫取りに使うようになると考えることもできる。

このシナリオでは、他の個体の行動を学習する必要はない。しかし行動手順が最初から脳にプログラムされているわけではなく、たまたま持っていた習性が、この習性を持たない種よりははるかに高い確率で穴の中の虫をおびき出しゲットする経験につながり、これを自習のように繰り返すことで、一連の動作と得られる結果が記憶に固定化され、道具を使う能力が完成すると考える。

もちろんこの習性があれば、おなじ道具を使う方法を他の個体を見て学習してもいい。この場合はトライアンドエラーを繰り返す自習よりははるかに確実に獲得するだろう。しかし、もし枝を穴に突っ込むという習性がなかったら、この能力は生まれない。

道具を使う能力を考えると、私たちは虫を取るという目的、それを達成するための枝の機能についての表象をカラスが持っていると考える。そして、「普遍文法」と同じで、学習することなくこの能力が獲得されていることを観察すると、全てが遺伝的に決まってしまうと考える。しかし、人間の子供が文法的な言葉を話すのは1年半以上過ぎてからで、それまで様々な経験をする。とすると、アララに特定の遺伝的な習性が存在すれば、あとは試行錯誤を繰り返して道具を使う能力を獲得するように、意味のある統語法を支える普遍文法という能力も、脳の文法特異的な特別回路といったものではなく、様々な領域を統合する能力のような背景に、試行錯誤型の自習が加わった2段階で生まれると考えることも可能だ。このように、獲得に時間がかかる性質は、他の個体や社会からの学習がなくとも、試行錯誤という学習が加わった結果である可能性があることは常に注意する必要がある。

言語と同じで、人間の道具使用の発達についても多くの研究が発表されている。人間も生まれた時には道具を使う能力は全く備えていない。腕や手の運動機能は6ヶ月をすぎると備わってくる。この時から、周りにある様々な物体を触って確かめる試行錯誤により、見つけたものを自分で操作できるかどうかを自習する。この行動は、アララが枝を拾う習性に対応するかもしれない。この見つけたものを手で触って操作性を確かめる行動は一種の遊びに見える。実際、Rat-Fischerらの観察によれば、生後18ヶ月まで道具とおもちゃの区別はない(Rat-Fischer et al, Journal of Experimental Child Psychology 113, 440, 2012)。すなわち、自分の目的と、物体の性質についての表象が機能として表象為直され、それに基づいて行動シナリオを表象できるためには、言語発生と同じだけの時間がかかることがわかる。

言語の発達も、生後半年ほどから訳のわからない赤ちゃん特有の発声が始まり、12ヶ月頃より少しづつ意味のわかる単語の並びが出始め、2年目ぐらいに意味のある文章が出るようになるが、この時間的経過も道具使用の発達経過と似ているように思える。ただ、後に議論するが、言語は社会から離れて完全に自習することはできない。一方、おそらく簡単な道具であれば、社会から離れた人間も道具を使うのではないだろうか。実際、最初の道具が見つかる300万年前にはおそらく言語は存在しなかった。このように、道具の使用と、言語の使用のように、人間に比較的特有の性質は、多くの点で重なると同時に、多くの点で独立している。

このことがわかるもう一つの例が、失語症患者さんの研究だ。後で詳しく説明するが、血管障害などで特定の脳領域の機能が失われた患者さんに見られる言語障害の研究は、言語に必要な脳回路の研究に大きな役割を果たしてきた。これを失語症と呼ぶが、この失語症の患者さんの中に、道具が使えくなってしまったケースが多く見られることが19世紀の終わりから気づかれるようになった。これを「失行症」と呼ぶ (図2)。

図2 失行症の患者さんが櫛を逆さまに向けて使おうとしているところ(出典:Wikipedia)

ほとんどの失行症は、左の後頭頂皮質の血管障害により起こる。患者さんは櫛とは何か、ハサミとは何かが理解できるにもかかわらず、櫛を逆さまにして髪に当てたり(図2)、ハサミを閉じたまま紙を切ろうとする。詳しい解説は避けるが、重要なのは多くの患者さんに、様々なタイプの失語が併発することだ。もちろん、多くの失語患者さんは失行を伴わないし、まれではあるが失語症状の全くない失行症の患者さんも存在する。このように、道具使用と言語能力は、働いている脳領域から見ても、多くの点で重なっていると同時に、多くの点で独立している。

このことは、言語を例えばブローカ領域、あるいはウェルニッケ領域がコントロールしていると局在論的に決めつけることは間違っていることを意味している。道具使用との比較から見ても、言語能力には多くの脳領域が関わり、またそれを統合するメカニズムが存在しているはずだ。

さて次回は、より言語に近い音楽に関する能力を言語能力と比べてみる。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)