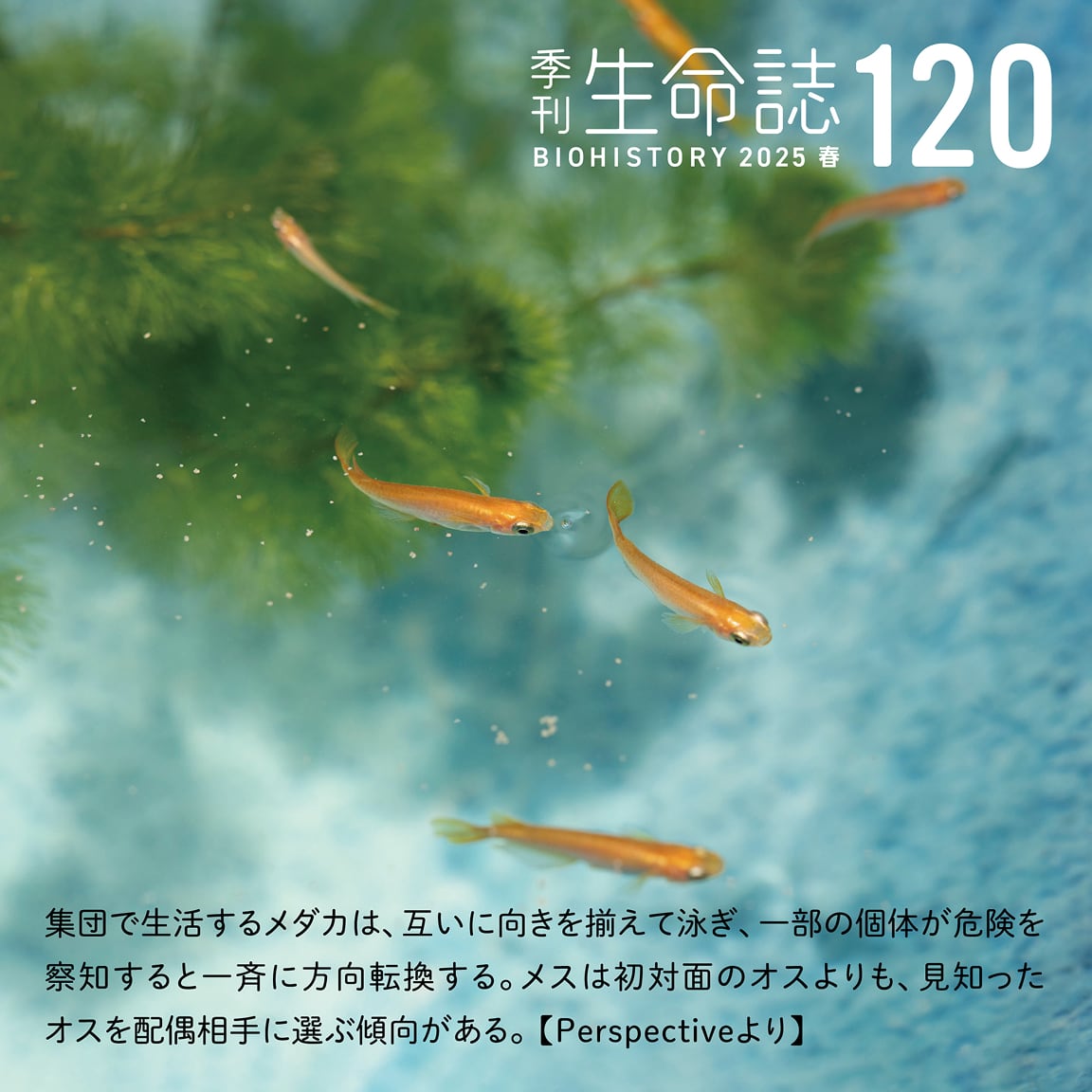

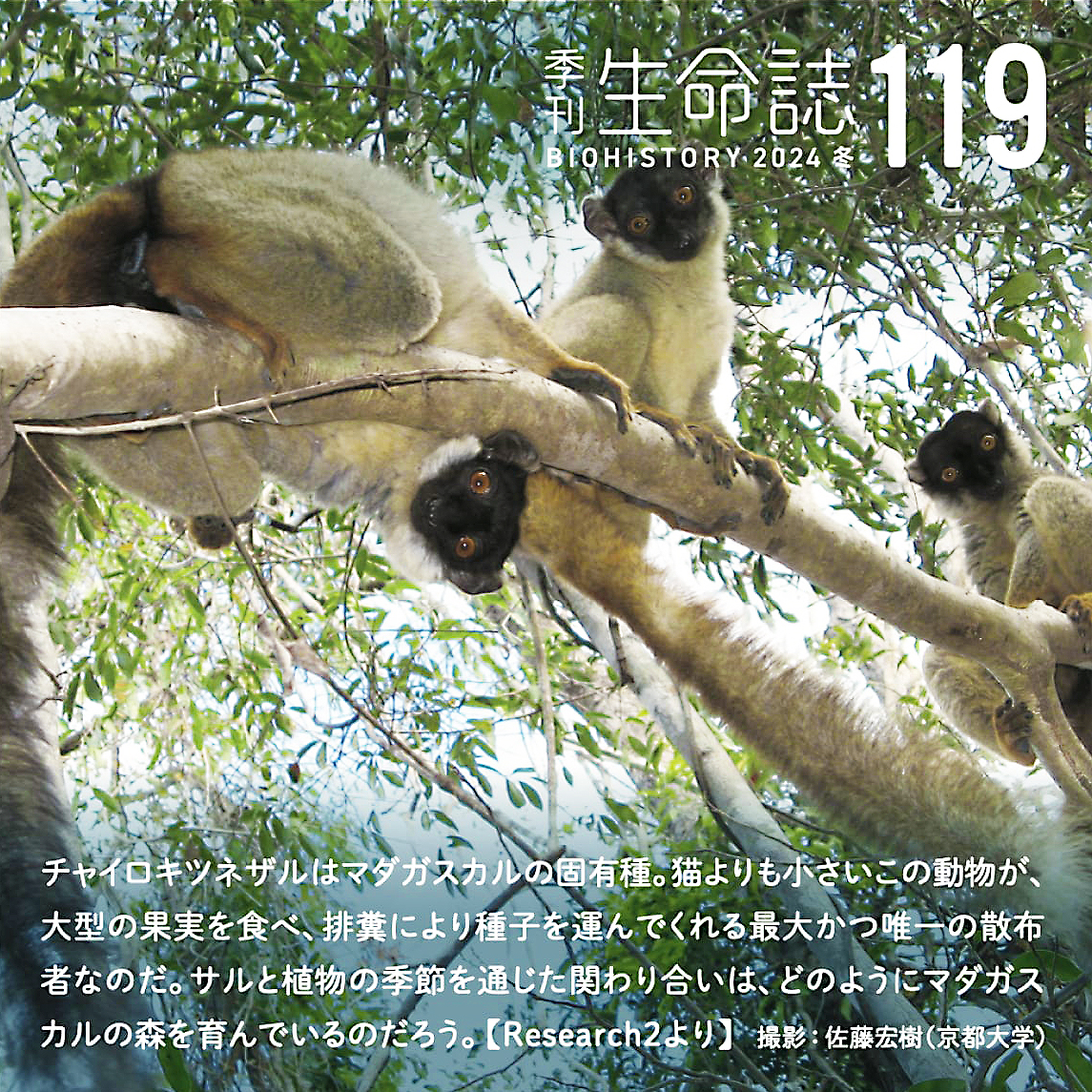

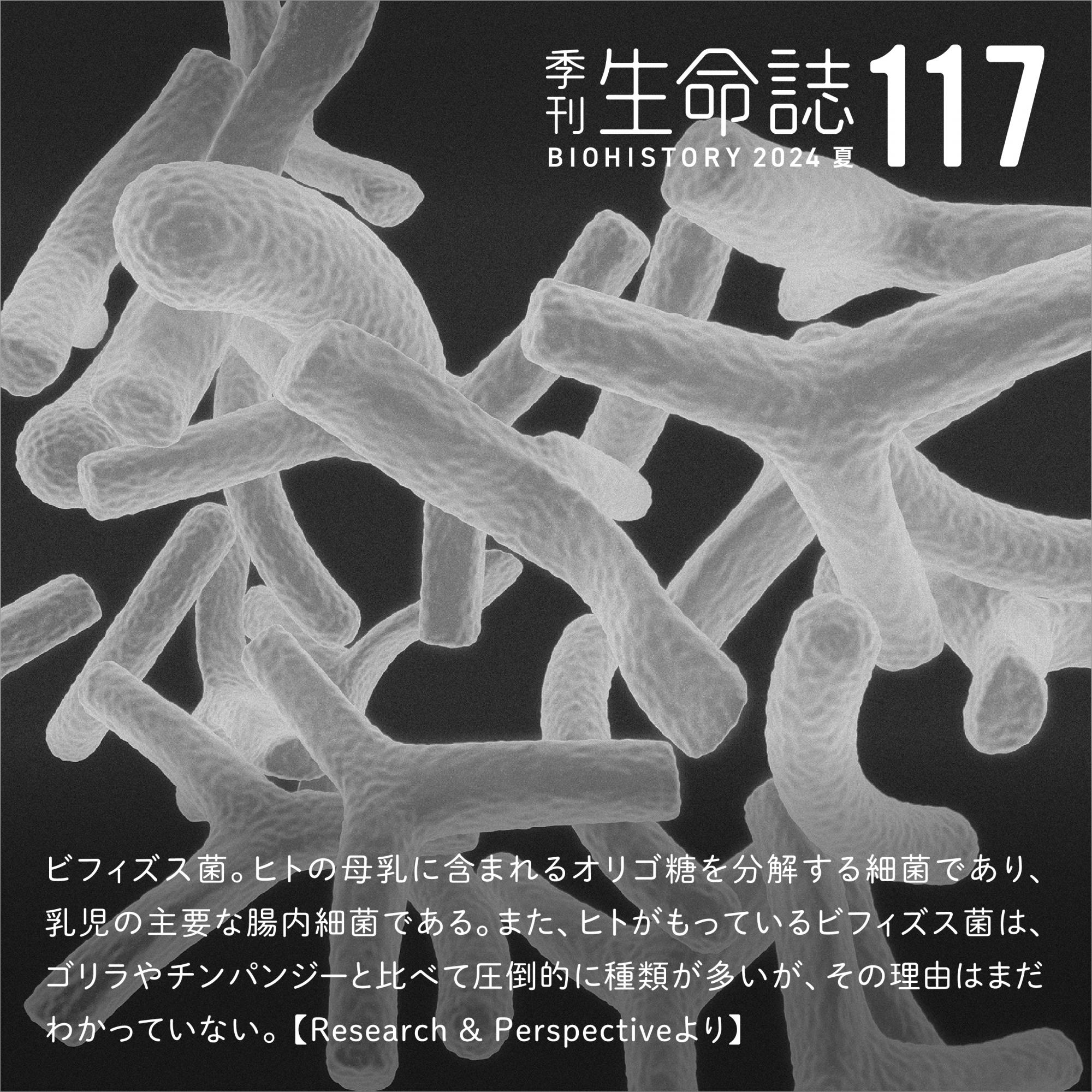

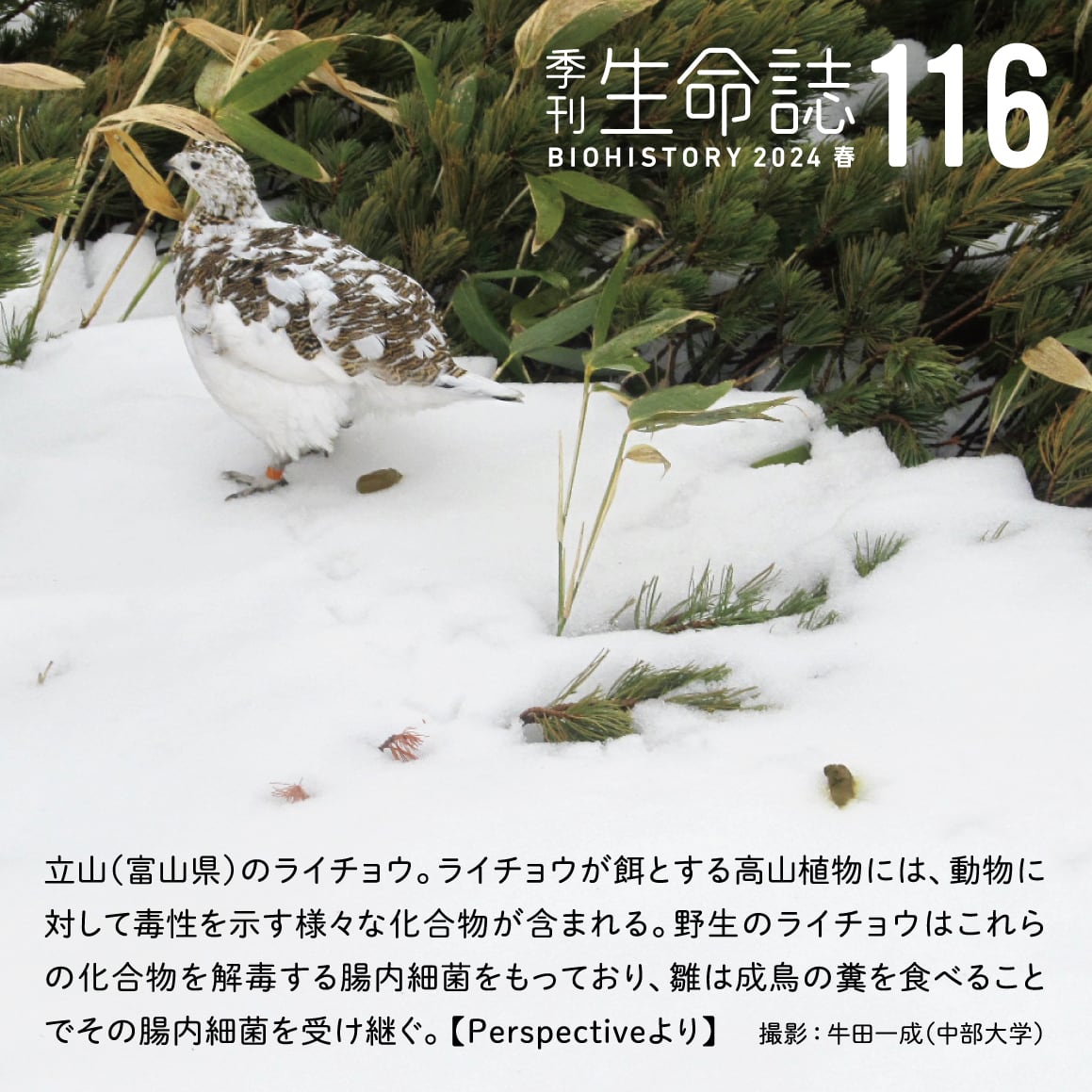

生命誕生からおよそ40億年、この地球にいるすべての生きものは共通祖先から同じだけの時間を経てここにいます。人間もまたその生きものの一つです。ところが人間の活動は、多くの生きものの暮らしに影響を与え、中には種を絶やすほどの行いもありました。絶滅というと「恐竜の絶滅」のようにはるか過去の事件のようにも聞こえますが、実は今まさに絶滅しつつある生きものがいます。私たちが気づかない間に消えてしまった生きものも数多くいるはずです。紙工作「絶やすのはたやすい消えた動物」では、人間の些細な都合で絶滅してしまった生きものをつくります。いなくなってしまった生きものは取りもどせません。今、私たち人間も生きものとして自然のなかに生きるとはどういうことか、改めて考える時です。

1. ドードー

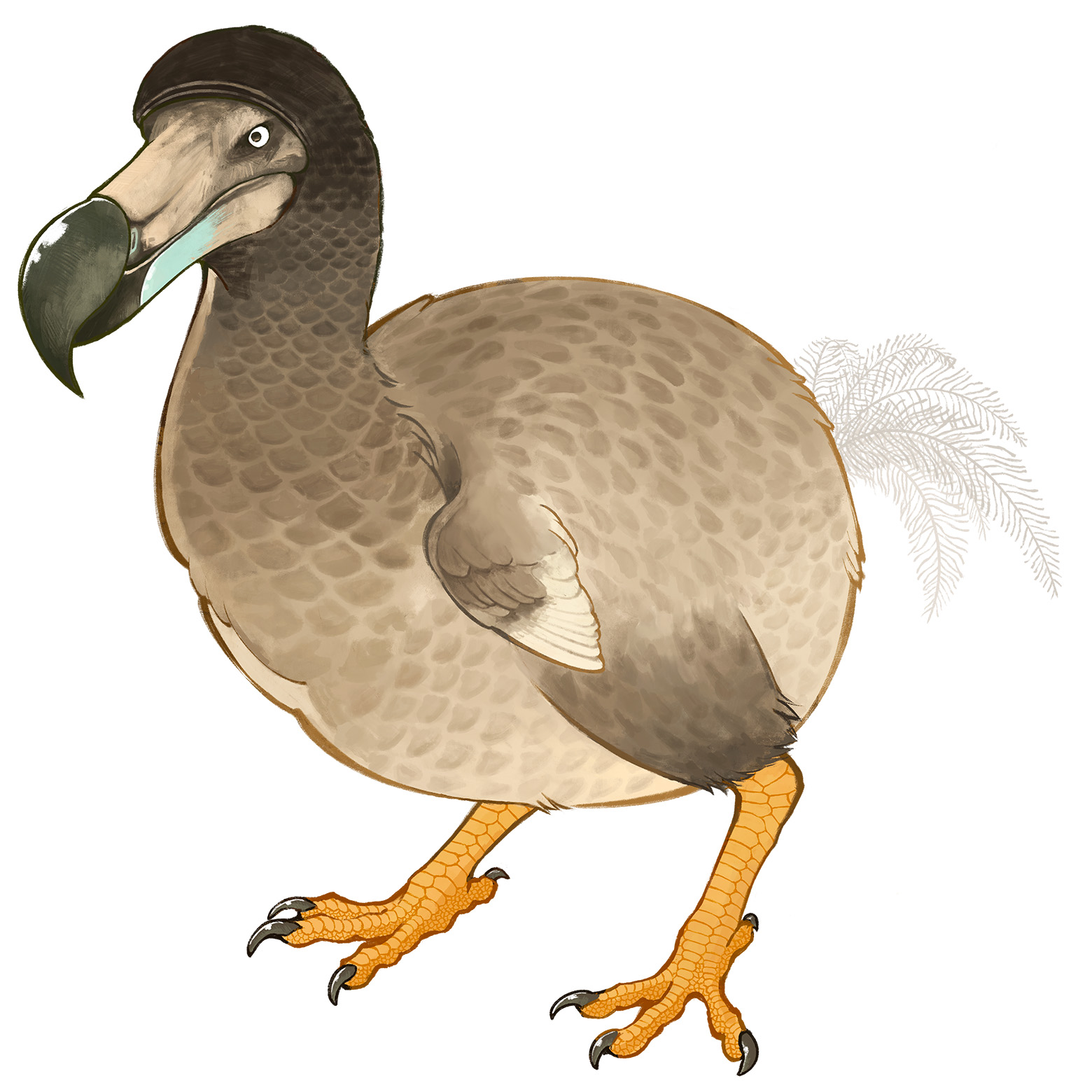

ドードーは、17世紀に絶滅した、インド洋の南にあるモーリシャス島に生息した飛ばない鳥です。モーリシャス島は、マダガスカル島から東に約900キロ、16世紀始めにポルトガル人が地図に記し、その後1598年にオランダ人が立ち寄り、1638年に植民地として開拓するまで無人島でした。ドードーについては、オランダ人船員による「白鳥ほどの大きさで、大きな頭に帽子のような羽が被さり、翼はなく3、4本の羽と4、5本の巻羽でできた尾があった」という当時の記録があります。

オランダ人入植者は、エボニーの木材輸出やサトウキビのプランテーションのために森林を伐採しました。しかし、夏にはサイクロンが襲う自然の厳しい環境で開発は進まず、狩猟採集に頼り、島の無防備な生きものたちは、狩られ追いやられ、棲家も餌も奪われました。犬や猫、ヤギやブタなどの家畜やサルやネズミなどの外来動物が持ち込まれて、生態系が大きく変えられました。ドードーは、肉は不味いとされ、当時の廃棄場からは食用であった証拠は見つかっておらず、環境の変化や外来動物との競争に敗れて数を減らしたようです。ドードーの消息は、わずかに移住者の日記に残される記録に残り、最後に見かけたのは1681年。その後の推定では1690年頃まで生存したとされますが、いずれにせよ、最後の記録以降、人の目に触れることなく、ドードーは姿を消したのです。

(図1) ドードーが生息したモーリシャス島

マスカリン諸島にあり、隣にはソリティアが生息したロドリゲス島。

2. 幻の鳥

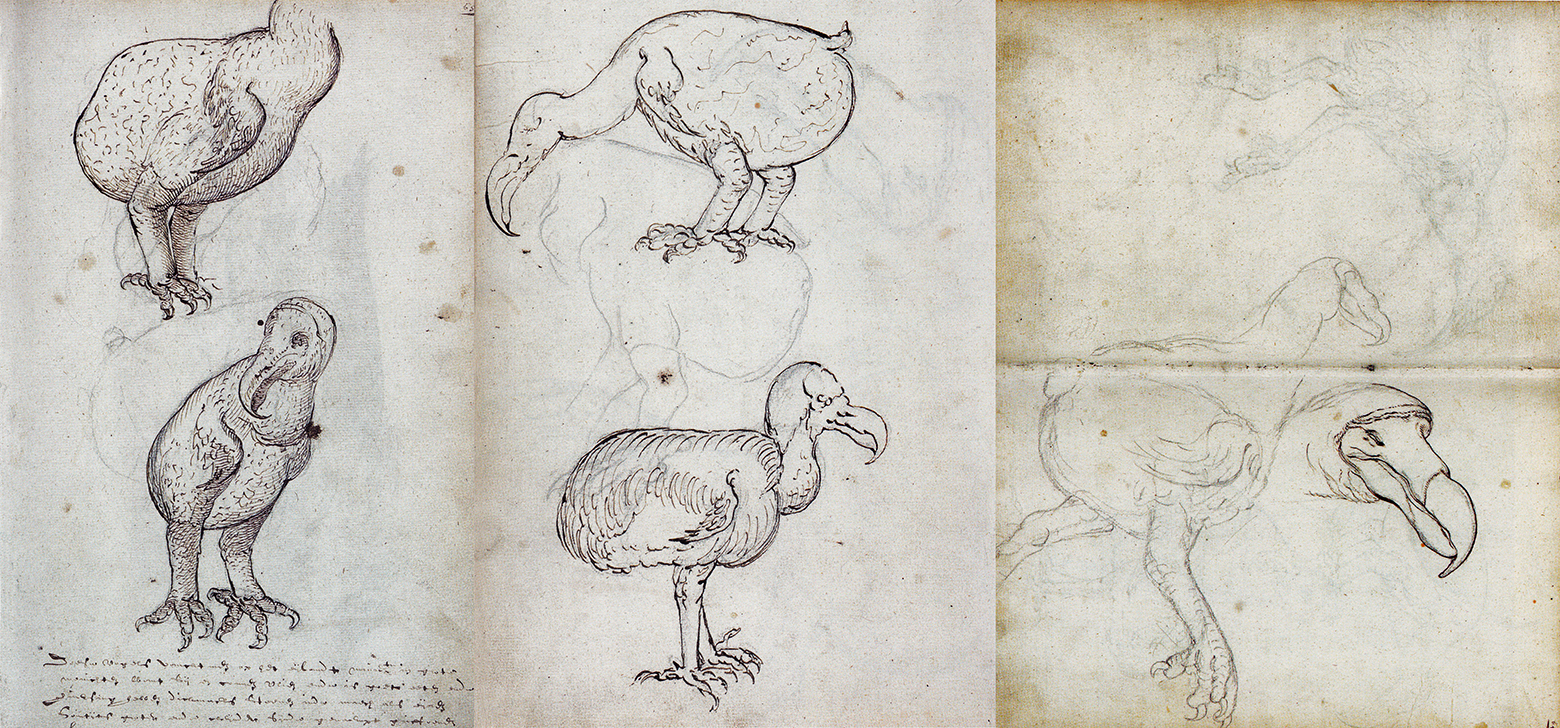

ドードーは、モーリシャス島の固有種であり、その島で見られたのも100年足らずです。ドードーの姿形を知る手掛かりは、船員や入植者によるわずかな記録と絵画に限られます。島の様子を描いた版画には、ドードーらしき鳥が描かれていますが、実際に見たのか、伝聞による創作かは定かではありません。生物を記載し分類する科学が生まれる以前の出来事で、名前も絵の区別も曖昧です。生きた姿でヨーロッパに到着した証拠はほぼなく、島から持ち出され航海中に死んで残された体や骨が手掛かりだったかもしれません。

(図2)1600年頃、モーリシャス島で描かれたとされる日記のスケッチ

オランダの船員で画家であったジョリス・ラーレの作とされる。

ヨーロッパでは、特徴的な大きなくちばしや太い足、人を恐れず容易く狩られるという性質を見聞きし、太った滑稽な姿が創作されていったのです。オランダの画家、サヴェリーが1626年に描いたドードーはその典型とされます。生物学的には、1758年に分類学の父リンネが種として記載しましたが、オランダ人の報告を頼りにしたものです。ドードーの目撃記録はとだえて久しく、同じ頃、モーリシャス島に近いロドリゲス島で発見された、やはり飛ばない大型の鳥ソリティアとともに、神話上の鳥として空想される対象になっていました。

(図3) サヴェリーのドードー

動きの鈍い太った鳥のイメージを作ったとされる。

3. ドードーの再発見

19世紀のイギリスでは、ダーウィンの「ビーグル号の冒険」やオーウェンによる「恐竜」の命名など、一般の人々の間に科学への関心が高まります。地質学者であり動物の命名規則の策定にも貢献したストリックランドは、知りうる情報を駆使してドードーを探求しました。解剖学者のメルヴィルとともに、オックスフォード大学に残された頭部や足の標本を精査し、ドードーはハトの仲間に分類され、ソリティアがその近縁種であることを証明しました。ドードーの絶滅は人の影響であり、失われゆく生きものの知識や遺物を残すべきと提言しています。1851年にロンドンで開催された世界最初の万国博覧会では実物大のドードーの模型が展示されたとあります。ドードーのキャラクター化を決定づけたのは、ルイス・キャロルの「不思議の国のアリス」です。1866年に出版されたジョン・テニエルの挿絵はドードーを一躍有名にしました。

(図4)「不思議の国のアリス」に登場するドードー(ジョン・テニエル画)

ルイス・キャロルの本名はチャールズ・ドジソンといい、ドードードジソンと自らと重ねていたと言われる。

同じ頃、モーリシャス島でドードーの骨が発見されます。オーウェンが手に入れ、複数個体から全身の骨格を初めて組み上げました。太った動きの鈍い鳥という先入観が反映された復元で、食料の豊富な競争相手のいない島で脳も羽も衰えたと説明したそうです。その3年後には、自然な姿勢に修正したそうですが、イメージを払拭することはできませんでした。“Dead as Dodo”という慣用句も生まれ、絶滅の象徴となったのです。

4.ドードーの修正

ドードーの姿に関する新しい知見は、1955年にエルミタージュ美術館で発見されました。17世紀のムガール帝国の絵画に、その当時の皇帝に贈られた生きたドードーが描かれていたのです。ムガル絵画と呼ばれる細密画が発展し、動植物が描かれた時代で、ヨーロッパでの偏見の影響がない、信頼性が高い絵画とされています。

(図5)1628年から33年にかけて描かれたドードー(ウスタッド・マンスール画)

ムガル皇帝ジャハンギールに贈られ、当時イギリスの旅行者ピーター・マンディも生きたドードーを見たと記録している。

モーリシャスでは発掘が進み、ドードーが暮らしていた環境の再現が試みられています。ドードーが暮らしたのは、木の実や果物が手に入り易い海岸から広がる森林帯でした。そこは同時に、上陸した人間が最初に焼き払うなど容易に手をつけられる場所でもあったようです。骨組織の詳細な分析によりドードーの生活史が明らかになり、サイクロンが発生する厳しい夏の季節をさけて繁殖していたこともわかりました。夏の終わりの3月頃から換羽期に入り、8月に羽が生えそろうとつがって繁殖し、一度に一つの卵を産み、ヒナは冬の間十分に餌を食べ、夏が訪れる10月までに成長したということです。足の構造からは、機敏に山谷を駆け回ることができたとわかりました。優れた嗅覚をもち、食べ物の果物や木の実が手に入りにくい夏には、鋭いクチバシでカニや貝などを漁ったとも考えられています。

5.ドードーの進化

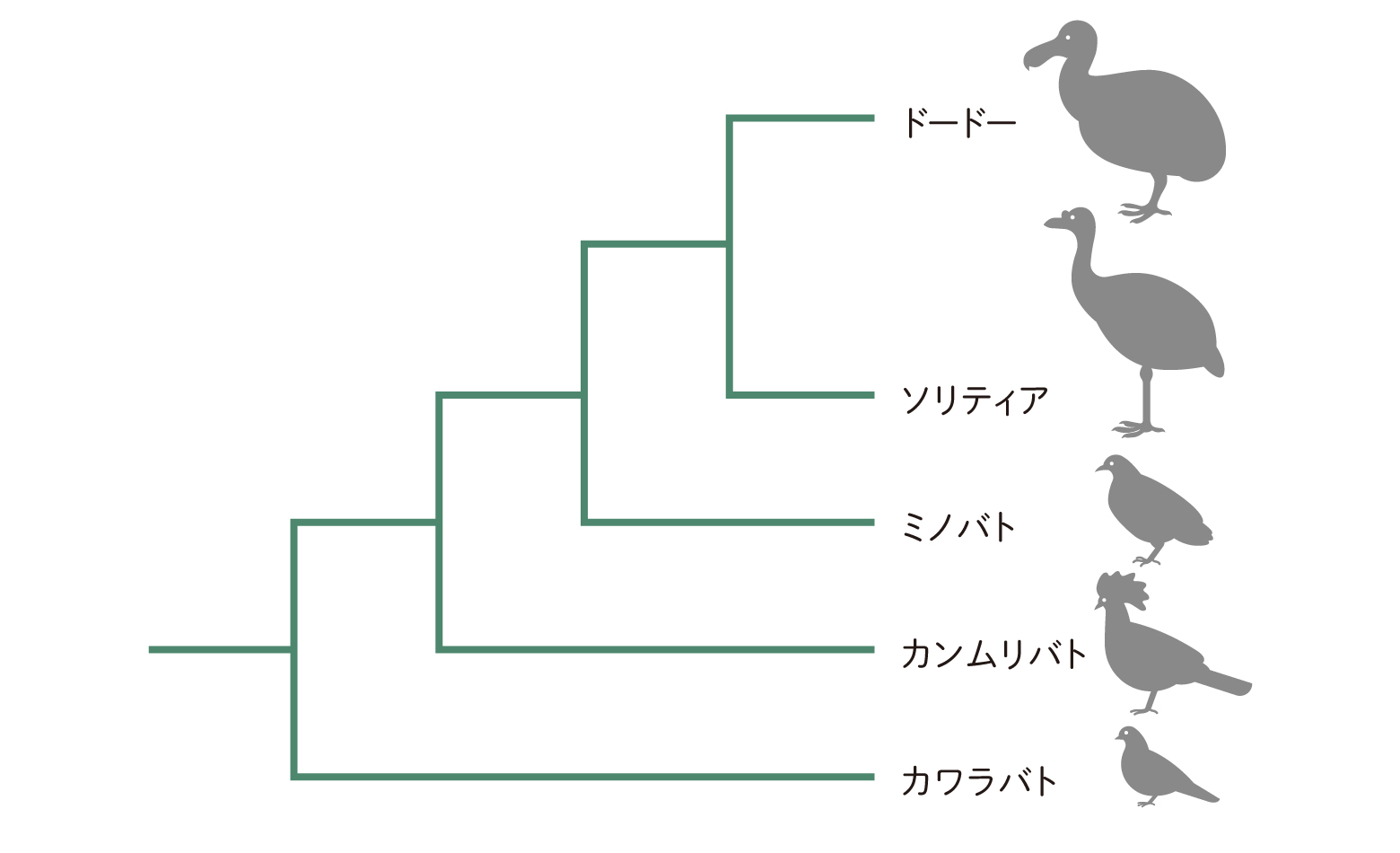

標本から抽出したDNAの比較によってドードーは形態から予測された通りハトの仲間であることが確認されました。ドードーとソリティアが最も近縁であり、現生種のなかでは、やはりインド洋に浮かぶニコバル諸島などにいるミノバトが近いことがわかりました。ミノバトと分岐したのはおよそ1800万年前、ドードーとソリティアが分岐したのは、1300万年前と推定されました。火山島であるモーリシャス島が誕生したのは800万年前、ロドリゲス島は150万年前と推定されており、ドードーとソリティアはそれ以前にそれぞれ別な島に飛来し、その後誕生した島に定着したことになります。数百万年かけて、島の環境に適応し、それぞれ飛ばない巨体のハトとなりました。約4千年前には動物の大量死が起きた厳しい干ばつがあり、雨季と乾季を繰り返す激しい気候でしたが、ドードーは生き延び、後に人間さえ放棄した過酷な自然に適応していたのです。

(図6) ドードーとハトの仲間の関係

インド洋で多様化したハトの仲間で、ドードーとソリティアは島の環境に適応したと考えられる。

6.人類による絶滅

19世紀にドードーが一般の人々の関心を集めたのは、神が生きものを創造したと考えられていた時代に、神の領域である絶滅に人類が手を染めた驚きだったそうです。同時にダーウィンの進化論が知られ、弱者は滅びるという考えが受け入れられたとも言われます。ドードーの絶滅について大切なことは、直接手を下さなくても、環境破壊や外来生物の持ち込みが、長い時間をかけて島に適応してきた種をほぼ一瞬にして滅ぼしたという事実です。現在も世界中で人間の都合で土地を開墾し、生物を移動している状況があります。その中で、人知れず消えていっている生きものの数は計り知れません。目先の利益や生活のために身近な自然に手を加える行為でも、失われた種は戻ってはこないのです。ドードーの警告を胸に刻まなくてはなりません。

参考文献

Rijsdijk, Kenneth F., et al. A review of the dodo and its ecosystem: insights from a vertebrate concentration Lagerstätte in Mauritius. J. Vertebr. Paleontol. 2015 35.sup1:3-20

Shapiro, Beth, et al. Flight of the dodo. Science 2002 295.5560:1683-1683

Soares, André ER, et al. Complete mitochondrial genomes of living and extinct pigeons revise the timing of the columbiform radiation. BMC Evol. Biol. 2016 16:1-9.

Angst, Delphine, et al. Bone histology sheds new light on the ecology of the dodo (Raphus cucullatus, Aves, Columbiformes). Sci. Rep. 2017 7.1:7993

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)

.jpg)

.jpg)