ラボ日記

2025.11.18

ノイズから出てきた埴輪

前回のラボ日記で、低温電子顕微鏡を使ったタンパク質構造解析における、画像データに含まれるノイズがもたらす影響について書きました。その中で触れたように、"状況によっては、タンパク質粒子が存在しなくても、ノイズからタンパク質らしい構造が出てきてしまう"というような現象が起こることがあるとされています。構造解析の中でそんなことが起こってしまうと大問題なので、多くの研究者がこのようなことが起こらないように気をつけています。しかし、現象としてはなかなか興味深いですし、どういう現象なのかを知ることは対策にもなるかもしれません。今回はこのような現象を、簡単な画像の例でシミュレーションしてみます。

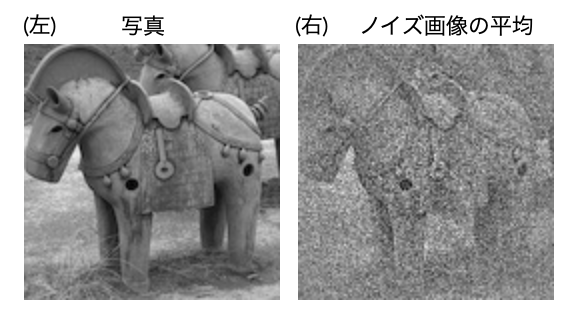

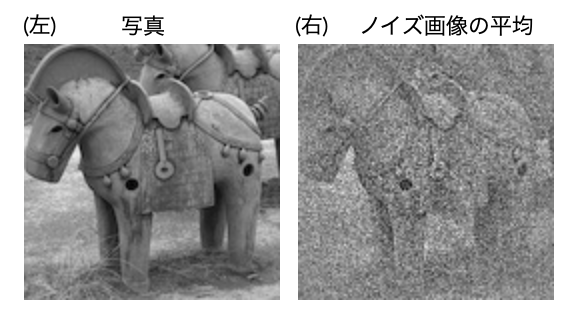

左は今城塚古墳公園で撮影してきた、馬の埴輪の白黒写真です。右はランダムなノイズ画像1000枚を平均化して作った、ノイズから作製した埴輪の画像です。左の元画像と比べると、細かい部分でぼやけているところもありますが、ちゃんと馬の埴輪らしい画像になっています。ImageJというソフトウェアを使って、このような現象を起こすことができるスクリプトが公開されており、それを使わせてもらいました (引用1)。

手順としては以下のようなことをしています。

1. ランダムなノイズだけの画像を1000枚作る

2. 埴輪の写真と1枚目のノイズ画像を比較して、埴輪の写真と似た状態になるように1枚目のノイズ画像の位置を動かす

3. 2をすべて (つまり1000枚) の画像について繰り返す

4. 動かした状態の全てのノイズ画像の平均を取って、1枚の画像を作る (これが上の図の右)

この平均像の元になったノイズ画像を確認してみましょう。

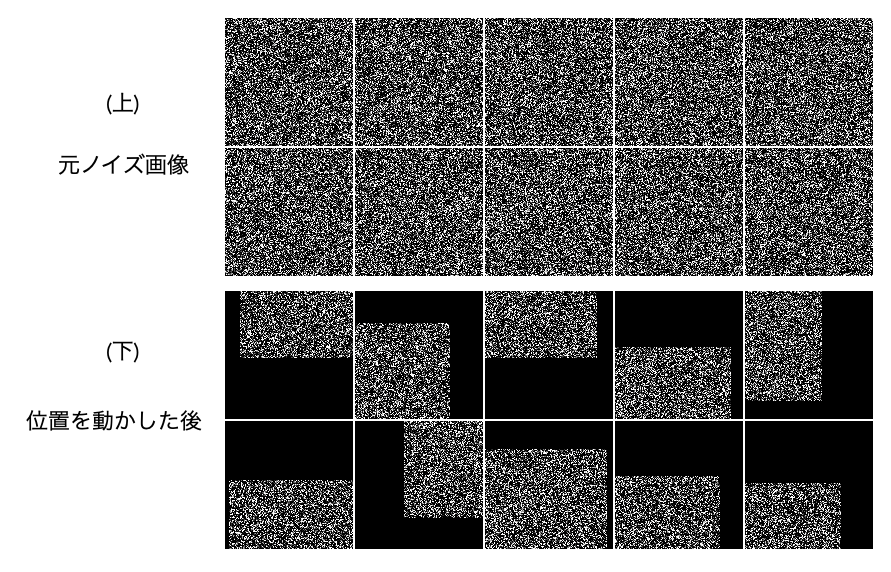

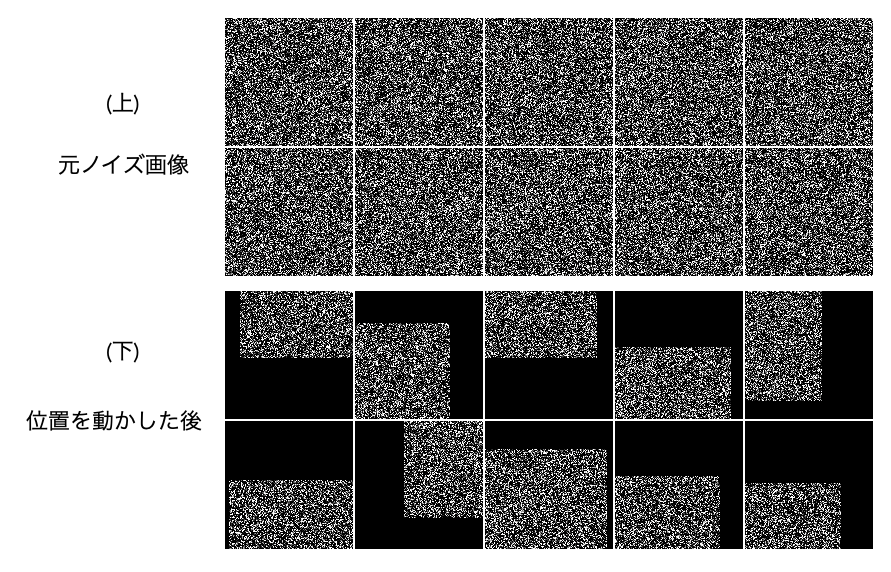

上には実際に作ったノイズ画像のうち、10枚を並べています。下にはその10枚の画像を手順2-3で位置を動かした後の状態を示しています。ランダムなノイズ画像なので埴輪の写真に似た特徴はあったとしても非常に弱く、人間がもとのノイズ画像を見ても埴輪らしい特徴は見つけることは難しいことがわかります。

実際、ノイズの画像を沢山作って、それらをそのまま平均化しても、上で示した埴輪らしい特徴を持った平均像ができることはまずありえません (イメージとしては、猿にタイプライターを渡してシェイクスピアの作品が出来上がるのを待つようなものでしょうか)。重要なのは上の手順の2-3番です。大雑把に言うと、埴輪写真を参照画像として利用したことで埴輪の特徴が伝わり、元の写真と似た画像ができたと考えられます。低温電子顕微鏡を使ったタンパク質構造解析の世界では、最初にこのようなデモンストレーションがなされた時に使われた写真がアインシュタインのものだったことから、この現象は「ノイズから出てきたアインシュタイン (Einstein from noise)」と呼ばれています。構造解析でも参照となるタンパク質構造を利用するようなステップがあり、そこで以前の研究で得られた構造を参照として使うことがあります。このような場合、自分たちが取得したデータを使って得られた構造に、先行研究の構造が持つ特徴が伝わってしまうことがあると考えられています。

ここで示したシミュレーションは元画像が完全なノイズであり、実際の撮影画像を使う研究現場からすればあまり現実的ではないデモンストレーションといえるかもしれません。しかし、2013年の論文で報告されたタンパク質の3次元構造に関して、タンパク質粒子がほとんどない画像から出てきた3次元構造、つまり"Einstein from noise"なのでは?というような批判記事がいくつも寄せられたという例があります。Richard Hendersonによる論文 (引用2) はそのうちの1つで、このような問題を起こさないためにどのような対策ができるのかについても詳しく議論されています。

引用1: Jean-Christophe T. Model bias in cryo-EM - Einstein from noise

引用2: Henderson, R. Avoiding the pitfalls of single particle cryo-electron microscopy: Einstein from noise. Proc National Acad Sci 110, 18037–18041 (2013).

左は今城塚古墳公園で撮影してきた、馬の埴輪の白黒写真です。右はランダムなノイズ画像1000枚を平均化して作った、ノイズから作製した埴輪の画像です。左の元画像と比べると、細かい部分でぼやけているところもありますが、ちゃんと馬の埴輪らしい画像になっています。ImageJというソフトウェアを使って、このような現象を起こすことができるスクリプトが公開されており、それを使わせてもらいました (引用1)。

手順としては以下のようなことをしています。

1. ランダムなノイズだけの画像を1000枚作る

2. 埴輪の写真と1枚目のノイズ画像を比較して、埴輪の写真と似た状態になるように1枚目のノイズ画像の位置を動かす

3. 2をすべて (つまり1000枚) の画像について繰り返す

4. 動かした状態の全てのノイズ画像の平均を取って、1枚の画像を作る (これが上の図の右)

この平均像の元になったノイズ画像を確認してみましょう。

上には実際に作ったノイズ画像のうち、10枚を並べています。下にはその10枚の画像を手順2-3で位置を動かした後の状態を示しています。ランダムなノイズ画像なので埴輪の写真に似た特徴はあったとしても非常に弱く、人間がもとのノイズ画像を見ても埴輪らしい特徴は見つけることは難しいことがわかります。

実際、ノイズの画像を沢山作って、それらをそのまま平均化しても、上で示した埴輪らしい特徴を持った平均像ができることはまずありえません (イメージとしては、猿にタイプライターを渡してシェイクスピアの作品が出来上がるのを待つようなものでしょうか)。重要なのは上の手順の2-3番です。大雑把に言うと、埴輪写真を参照画像として利用したことで埴輪の特徴が伝わり、元の写真と似た画像ができたと考えられます。低温電子顕微鏡を使ったタンパク質構造解析の世界では、最初にこのようなデモンストレーションがなされた時に使われた写真がアインシュタインのものだったことから、この現象は「ノイズから出てきたアインシュタイン (Einstein from noise)」と呼ばれています。構造解析でも参照となるタンパク質構造を利用するようなステップがあり、そこで以前の研究で得られた構造を参照として使うことがあります。このような場合、自分たちが取得したデータを使って得られた構造に、先行研究の構造が持つ特徴が伝わってしまうことがあると考えられています。

ここで示したシミュレーションは元画像が完全なノイズであり、実際の撮影画像を使う研究現場からすればあまり現実的ではないデモンストレーションといえるかもしれません。しかし、2013年の論文で報告されたタンパク質の3次元構造に関して、タンパク質粒子がほとんどない画像から出てきた3次元構造、つまり"Einstein from noise"なのでは?というような批判記事がいくつも寄せられたという例があります。Richard Hendersonによる論文 (引用2) はそのうちの1つで、このような問題を起こさないためにどのような対策ができるのかについても詳しく議論されています。

引用1: Jean-Christophe T. Model bias in cryo-EM - Einstein from noise

引用2: Henderson, R. Avoiding the pitfalls of single particle cryo-electron microscopy: Einstein from noise. Proc National Acad Sci 110, 18037–18041 (2013).

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)

津山 泰一 (奨励研究員)

所属: 細胞・発生・進化研究室