顧問の西川伸一を中心に館員が、今進化研究がどのようにおこなわれているかを紹介していきます。進化研究とは何をすることなのか? 歴史的背景も含めお話しします。

バックナンバー

個体発生と系統発生

2017年12月15日

自分自身で原著を確かめたわけではないが、「個体発生は系統発生を繰り返す」と反復説を唱えたのは、ドイツの生物学者エルンスト・ヘッケルだと習った。ヘッケルは19世紀ドイツを代表する発生学者で、名前に心当たりのない人も、おそらく彼が残した「Kunstformen der Nature」に描かれている様々な生物の精緻なスケッチは見たことがあるのではと思う(図1)。進化の過程で生まれた形態や機能(系統発生)は、個体発生過程を制限するため、個体発生では系統発生が短い時間に反復されることが多いという考え方だ。

ヘッケルも私たちの行動や精神にまでこの考えを拡大する意図は毛頭なかったと思うが、あえてこじつけて人間の行動の発達をヘッケルの反復説的に表現すると、「人間の行動の発達では、最初から人間らしさが現れるわけではなく、多くの動物と共通の本能的欲動に支配される口唇期を経て、行動支配の中心が前頭葉に移る中で、人間特有の性質である利他性などが芽生える」となるのではないだろうか。これを逆から言い直すと、利他性など人間特有の行動のルーツを探ると、私たちが動物の本能として理解している様々な行動が必ずその背景に存在し、個々の能力は、個体の発達過程で順番に現れることになる。

図1:エルンスト・ヘッケルとKunstform der Naturに描かれた図。(出典:Wikipedia)

私個人の感想でしかないが、脳機能が関わる限り、行動の発達が系統進化と同じ順番で現れるとする反復説がそのまま当てはまるかは疑問だと思う。というのも、脳はその時々の経験に応じてネットワークを書き換える能力を持っているからだ。確かに脳ネットワークの枠組みは進化過程で生まれてきたもので、個体発生でも脳幹に支配される行動から、より前頭葉が関わる行動へと発達していく。しかし、誕生後の行動や能力の発達過程では、脳内にある全てのネットワークが連合可能で、これに日々刻々積み重なる外界の記憶も必要に応じて連合される。このため、系統発生過程で形成された様々な本能の回路も、新しい経験や、認識や価値の回路と自由に結合する可能性が常に存在する。例えば、口唇期をガイドするのは食欲本能が中心だと思うが、母親の匂いや、声を同時に聞くことで、本来ずっと後で発生してくる生殖本能が連合される可能性すらある。もちろん、新しい経験が思いもかけない連合を誘導する可能性も十分ある。

系統発生の結果として始まる最初の脳ネットワークの構造の個人差は大人と比べるとはるかに少ないと思うが、その後の経験は偶発的で多様だ。従って、ネットワークの書き換えも、経験の個別性の結果大きな多様性が生じてしまう。系統発生で獲得された本能のネットワークはどんなに共通でも、様々なネットワークと自由に連合させ、新しいネットワークへと再統合することができる。まさにこれが、人間の個性の源で、例えば生殖行動から子孫を作るという目的を切り離してしまうことも、その結果として性同一性障害が生まれることも、全て脳内でのニューラルネットワーク同士を自由に連合させられる特性に起因している。この意味で、行動の個体発生は、必ずしも行動の系統発生を正確に繰り返す必要はない。

しかし、脳のネットワークを自由に書き換えられるからといって、系統発生で獲得された本能から完全に解放されるかと言うと、病的なケースを除いて、系統発生で生まれた行動は、発達中のネットワークに統合され必ずどこかに潜んでいる。例えば、言語発生にはサルにはない人間特有のコミュニケーション能力が必要なこと、このコミュニケーション能力は人間特有の高いレベルの利他性がきっかけになっていることを説明した。では、この全く新しい人間特有の能力は、サルや他の哺乳動物に見られる本能から完全に独立しているのだろうか?

答えは、残念ながらNOだ。人間特異的な高次の能力や行動には、それに対応するより原始的な能力が必ず存在している。この意味で、人間特有の全く新しい能力の理解のためには、系統発生と個体発生を対応させ、人間特有の全く新しい能力(これは系統発生では辿れない)が、他の動物にも共通に存在する能力とどう関連して発達してくるのか研究する必要がある。

利他性を例に、さらに人間特有の能力と、他の動物に見られる能力との関係を見てみよう。利他性というからには、当然自分と他の個体を区別することが必要になる。

自分自身を認識できるか(self awareness)調べるために行われるのが、鏡に映った自分の体を自分と認識できるかについての実験で、例えば背中にこっそり印をつけておいて、鏡を見せた時にその印に気づいて自分の背中に注意を向けるかどうか実験する。人間の場合、2歳時以降からこの能力が認められ、さらに4歳児ではビデオで見た自分の姿も認識できる。一方、チンパンジーなどの旧世界ザルでもこの能力が認められるが、ビデオを通して見せた場合は、霊長類も自分とは認識できないようだ。また、より原始的な新世界ザルでは鏡に映った姿を決して自分と認識することはない。

自他が区別できるようになった後は、他の個体の行動を理解できるかが重要になるが、これについて最も有名な研究がミラーニューロンの発見だろう。このニューロンは、霊長類の餌をとる際の手のニューロンの活動を記録する実験を行う最中に、実験を行う研究者が餌のバナナをとったのを見たとき、必ず活動する神経を見つけたことに始まる。すなわち、相手の行動をあたかも自分の行動のように反応するミラーニューロンの発見は、20世紀の神経生物学の最も重要な発見の一つと考えられている。人間の場合、霊長類のミラーニューロンに対応するニューロンを特定することは難しい。ただ、相手の行動を目で追いかける行動は1歳児までに見られることから、同じようなニューロンは間違いなく存在すると考えていいだろう。

自己と他を区別できるようになると、次は他の個体も自分と同じように考えているという認識(Theory of Mind)能力の発達が重要になる。これについては既に詳しく述べたが(http://www.brh.co.jp/communication/shinka/2017/post_000016.html)、最初は人間特有の性質と考えられてきたが、その後の研究で霊長類にもその能力が備わっていることが証明された。また、人間でも社会性に問題がある自閉症の子供たちにはこの能力が欠けていることも明らかになっている。

上に述べた他の個体の行動を理解する、いわば理性的能力の駆動力として欠かせない情動が、相手の感情を共有する共感能力だ。この共感こそが、他の個体とのコミュニケーションを図ろうとする原動力になり、この能力が低下するとAlexithymia(無感情症)に陥る。ただ、共感能力は人間以外の動物にも存在する。例えば、相手の痛みを共に感じる感情は、霊長類は言うに及ばず多くの哺乳動物で観察することができる。例えばマウスでも、痛みを訴える仲間のところにより頻回に寄り添う行動を示すことが観察されている。このことから、一定の集団で暮らす哺乳動物では、他の個体とのコミュニケーションを求める情動が様々な形で早くから進化していたことがわかる。

それもそのはずで、妊娠、出産を経て一定期間子供を育てなければ子孫が残せない哺乳動物の子育て(ケアリング:caring)には、子供への共感が必須だ。ほとんどの動物で、ケアリングは本能的な行動で、子供の発する声などの刺激を受けて活性化される視床・帯状皮質を中心とする辺縁系の進化により可能になっている。人間の子供への愛情も例外ではなく、同じ辺縁系からの情動なしには維持できない。しかし、人間の場合この辺縁系の本能のネットワークを様々な前頭葉皮質領域が連合することで本能とは別の行動が可能になっている。例えば、自分の子供以外をケアリングしたり、あるいは人間以外の動物の子供のケアリングもその例だろう。

ケアリングに関わる共感は、さらに進むとオスとメスの間の性行動や、つがいの形成(Pair bonding)にも見られるようになる。もちろんこの共感も、子孫を残すという目的を最も効率よく果たすよう進化した脳幹の回路に支配されており、本能の回路だ。実際、広く動物を見渡しても、子孫を残すという目的以外で生殖行動を起こすようになったのは人間だけではないだろうか。

さて人間のPair bondingの特徴は、一夫一婦(monogamous:もちろん例外もあるが)だろう。一般的に、子孫を残す目的の生殖行動は、類人猿を含む大半の哺乳動物で、強いオスだけが生殖本能を満たして子孫をのこす一夫多妻であることが多い。人間に近いチンパンジーもこのスタイルをとっている。攻撃性がなく、時に利他性すら示すとして、道徳の起源を探ろうと研究されているボノボですら、一夫一婦制の家族を作ることはない(極端に言うと相手を選ばない乱交型と言えるかもしれない)。しかし、一夫一婦制をとるのは人間だけではない。5%弱の哺乳動物では生涯一夫一婦のつがいで暮らすことがわかっている。すなわちこれらの動物では、新たな生殖行動の様式として一夫一婦制を進化させてきたと考えられる。残念ながらなぜこのような一夫一婦様式のpair bondingが進化したのか答えることができないが、このpair bondingにはそれ以外の動物にはない仕組みが存在することはわかっている。

図2:プレーリーハタネズミ。(出典:Wikipedia)

一夫一婦型の動物として、最もよく研究されているのが、Prairie Vole(プレーリーハタネズミ)だ。社会性を誘導するホルモンとして有名なオキシトシンをメスの脳に注射すると、出会ったオスとの絆が強まることが知られている。一方、オスのメスに対する絆を強めるためには、オキシトシンの代わりにバソプレシンを脳内に注射する必要があることがわかっている。逆に、オキシトシンやバソプレシンの作用を阻害する分子を脳内に注射すると、pair bondingを阻害することができる。すなわち、ハタネズミは進化の過程で、オキシトシン、バソプレシン刺激に反応する神経ネットワークを、生殖本能のネットワークと連合させることで一夫一婦システムを進化させたことがわかる。

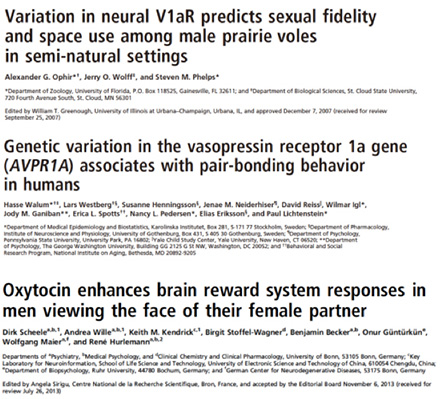

全く同じとは言えないものの、人間の一夫一婦型ペアリングにも同じ原理が残っていることが知られている。少し浮世離れした面白い研究で、初めて読んだ時私も「大笑いした(?)」3題話になっているので詳しく紹介しよう(図3)。

図3 米国アカデミー紀要に掲載されたPare bondingに関わる3編の論文。

発端は2008年1月発行の米国アカデミー紀要に掲載されたフロリダ大学の論文だった。論文の内容は驚くべきもので、実験室で飼っているハタネズミのオスの中に、他のメスと浮気をする個体がいるので、そのバソプレシン受容体(V1aR)の脳内での発現場所を調べると、一途に添い遂げるネズミと比ベて大きな差が見られることが報告されていた。

これでも十分面白いのだが、同じ年9月にスウェーデンカロリンスカ大学から、V1aRの遺伝子多型と男の浮気心についての研究が米国アカデミー紀要に発表された。この研究では、V1aRの一塩基多型(SNP)を調べ、特定のSNPを持っている男性は離婚を含む結婚の危機を経験している確率が、そのSNPを持たない男性と比べて2倍高いことを報告している。さらに、結婚ではなく同棲している率もこのSNPを持つ男性の方が2倍多い。この結果は、人間の夫婦形態が教育、文化等の影響を受けて複雑になってはいても、本能的なところでは、ハタネズミと同じ情動が働いていることを示唆している。

これらの結果は、男性の特定の女性へのpair bondingに、ハタネズミと同じバソプレシンが関わることを示しているが、人間の進化の過程で、オスはバソプレシン、メスはオキシトシンという差を失いつつあり、男性のpair bondingにもオキシトシンが効果を持つことがドイツ・ボン大学から。2013年11月にやはり米国アカデミー紀要に発表された。実に楽しい実験で、結婚前の恋愛進行中の男性を集め、恋人の写真、及び無関係の魅力ある女性の写真に対する反応を機能的MRIで調べている。写真を見せる前にオキシトシンスプレーを鼻に投与する群と、偽薬を投与する群に分けて、ステディーな恋人の写真を見た時に興奮度を高める効果がオキシトシンにあるかどうかを調べている。専門家でないので、どの程度MRIのデータを信用していいのかはわからない。ただ結果は予想通りで、オキシトシンを投与されると、今つき合っている恋人の方により強く興奮するが、偽薬だと恋人の写真と、知らない女性の写真を見たときの反応に大きな差が無くなると言う結果だ。

言語誕生を人間の社会性と一夫一婦の夫婦形態が促したと考える研究者は少なくないが、動物共通の共感本能から発展したpair bondingの進化を探るだけでも、本能に関わる脳ネットワークを基礎に、それをさらに支配するためのネットワーク間の連合が進化していることがお分かり頂けたと思う。脳というシステムの性質上、系統発生で進化した能力がそのまま個体発生で繰り返すことはないとしても、人間特有の能力のルーツを辿れば、脳の進化過程で拡大してきた本能の進化があることは間違いない。この意味で、人間の発達過程で起こる現象を整理して、系統発生的ルーツを考えることは重要だ。

言葉の発生に戻ると、育児書では言葉の発達は幼児語が始まる1歳前後から始まるが、もっぱら泣いているだけに思える3か月ぐらいからすでに、少しずつではあるが周りで起こっていることが理解され始め、泣くという行為を通して、コミュニケーションを図ろうとしている。その後。「バババ」と言った赤ちゃん言葉(babbling)を経て、ママ、パパのような意味のある言葉が発展していく。この時、お母さんから見るとどうしても言葉を話すということに注意が集中してしまうが、実際には周りの出来事についての理解、様々な方法でのコミュニケーションの試み、社会(人間関係)の認識などが脳発達とともに進行している。これまで読んだ論文の印象から言うと、この過程の詳しい記述は始まったばかりではないかと思う。その意味で、今後人間の個体発生の記録の蓄積は、まだまだ言語誕生の研究に欠かせない。特に最近の赤ちゃんは、私たちの時代とは全く異なる家庭環境に置かれている。この新しい状況が、系統発生で獲得された能力にどう影響していくのか、フロイド、ユング、ピアジェの時代の個体発生過程の記述を比べることで、予想もしない発見があるかもしれない。

次回は、これまでのまとめとして、私が言語発生の過程についてどう想像しているのか「言語発生のマイスタージンガーモデル」というタイトルでまとめてみたい。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)