“ゲノム”での検索結果を表示しています。(106 件の記事が該当しました)

SCIENTIST LIBRARY

生命システムをデータベースに描く

金久 實

1948年 長崎県生まれ 1970年 東京大学理学部物理学科卒業 1975年 東京大学大学院理学系研究科物理学専攻 1976年 理学博士 米国ジョンズ・ホプキンス大学医学部博士研究員 1979年 米国ロス・アラモス国立研究所博士研究員 1981年 米国ロス・アラモス国立研究所正研究員 1982年 米国国立衛生研究所 (NIH) 主任研究員 1985年 京都大学化学研究所助教授 1987年 京都大学化学研究所教授 1991年 東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター教授(〜1995年) 2002年 東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター教授(〜2012年) 2012年 京都大学化学研究所特任教授 有限会社パスウェイソリューションズ取締役

PAPER CRAFT

超遺伝子 表現多型を生むゲノム ノドジロシトド

JT生命誌研究館

ゲノム中のある領域に並ぶいくつかの遺伝子が一緒にはたらき表現型を変えるとき、その領域を「超遺伝子」と呼びます。ノドジロシトドは、見た目と行動が超遺伝子によって変化し、同種内で起きた進化を考えることができるおもしろい生きものです。「超遺伝子」については、113号の記事で解説しましたのでご覧ください。

SCIENTIST LIBRARY

「タンパク質の一生」とともに

永田和宏

1947年滋賀県生まれ。1971年京都大学理学部物理学科卒業、同年森永乳業中央研究所研究員。1976年京都大学結核胸部疾患研究所研修員。1979年京都大学結核胸部疾患研究所講師。1984年米・国立癌研究所客員准教授。1988年京都大学胸部疾患研究所教授。1998年京都大学再生医科学研究所教授。2010年京都産業大学総合生命科学部学部長。2016年タンパク質動態研究所所長。2020年JT生命誌研究館館長。

PAPER CRAFT

超遺伝子 表現多型を生むゲノム チビナナフシ

JT生命誌研究館

ゲノムのある領域に並ぶいくつかの遺伝子が一緒にはたらき表現型を変えるとき、その領域を「超遺伝子」と呼びます。シロオビアゲハのメスは毒をもつベニモンアゲハに擬態します。そっくりでなければ意味をなさない巧妙な表現型である擬態のしくみが「超遺伝子」から見えてきました。

PAPER CRAFT

超遺伝子 表現多型を生むゲノム シロオビアゲハ

JT生命誌研究館

ゲノムのある領域に並ぶいくつかの遺伝子が一緒にはたらき表現型を変えるとき、その領域を「超遺伝子」と呼びます。シロオビアゲハのメスは毒をもつベニモンアゲハに擬態します。そっくりでなければ意味をなさない巧妙な表現型である擬態のしくみが「超遺伝子」から見えてきました。

RESEARCH

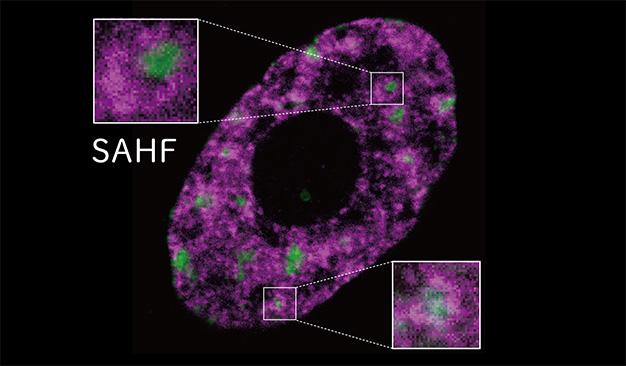

細胞にみる老化のライフサイクル

成田匡志

老化細胞は、分裂を停止した細胞であるが、老化前の細胞とは異なるさまざまな特徴を見せる。組織の恒常性維持に寄与する一方で、除去を逃れた老化細胞はがんの亢進や個体の老化に影響する。我々は、老化による細胞の変化を「機能の衰え」ではなく、「機能の獲得」と捉え、遺伝子発現の状態を変えるエピゲノムに注目している。

SCIENTIST LIBRARY

科学と日常の重ね描きを

中村桂子

1936年東京生まれ。1959年東京大学理学部化学科卒業。1964年東京大学大学院理学系研究科生物化学専攻博士課程修了(理学博士)。国立予防衛生研究所研究員。1971年三菱化成生命科学研究所社会生命科学研究室長。1981年三菱化成生命科学研究所人間・科学研究部長。1989年早稲田大学人間科学部教授。1991年日本たばこ産業経営企画部(生命誌研究館準備室)顧問。1993年JT生命誌研究館副館長。2002年JT生命誌研究館館長。

RESEARCH

RESEARCH 01 生命誌研究のこれまでと今

蘇智慧

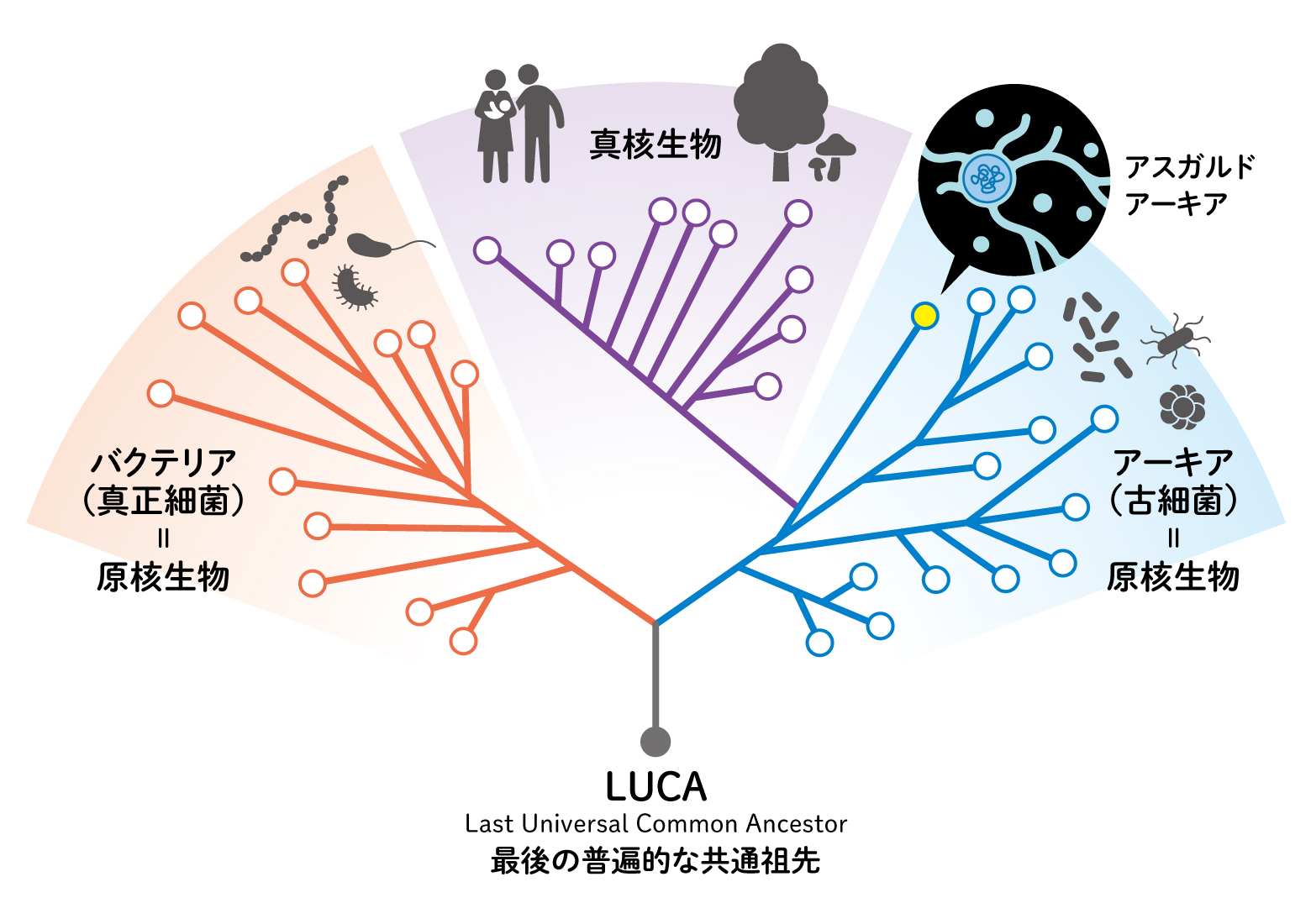

多様な生きものがどのように共通祖先から生まれてきたのか

生きものの中で最も多様な昆虫類。分子データを用いて昆虫類の進化過程やオサムシの進化様式を明らかにしてきました。昆虫多様化の原動力は植物との関わり合いにあると捉え、現在イチジクとイチジクコバチをモデルに系統進化(時間軸)と相互作用(空間軸)の両側面から生きものの多様化機構を解明しています。

RESEARCH

RESEARCH 02 研究室再訪 生きもの研究の広がりと生命誌のこれから

郷 康広

2003年京都大学大学院理学研究科生物科学専攻修了。理学博士。総合研究大学院大学博士研究員、米国ハーバード大学博士研究員、京都大学霊長類研究所助教などを経て2013年より自然科学研究機構特任准教授。現在、同機構生命創成探究センター認知ゲノム科学研究グループ特任准教授、総合研究大学大学生命科学研究科(併任)、生理学研究所認知行動発達機構研究部門(併任)。

.png)

RESEARCH

後ろ足の位置の多様性を生み出すしくみ

鈴木孝幸

1999年慶應義塾大学理工学部応用化学科卒業、2004年 奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科後期博士課程修了。博士(バイオサイエンス)。日本学術振興会特別研究員、海外特別研究員(於ウィスコンシン大学)、さきがけ研究員(兼任)などを経て、2018年より名古屋大学大学院生命農学研究科准教授

.png)

RESEARCH

イモリの再生と赤血球の不思議な関係

千葉親文

1995年筑波大学大学院生物科学研究科生物物理化学専攻修了。博士(理学)。同大学大学院生命環境科学研究科講師、准教授などを経て2018年より同大学生命環境系教授。イモリ研究者で作るイモリネットワーク代表。

.jpg)

-

2025年

地球というわたしたち

-

2024年

あなたがいて「わたし」がいる

-

2023年

生きものの時間2

-

2022年

生きものの時間

-

2021年

自然に開かれた窓を通して

-

2020年

生きもののつながりの中の人間

-

2019年

わたしの今いるところ、そしてこれから

-

2018年

容いれる・ゆるす

-

2017年

和なごむ・やわらぐ・あえる・のどまる

-

2016年

ゆらぐ

-

2015年

つむぐ

-

2014年

うつる

-

2013年

ひらく

-

2012年

変わる

-

2011年

遊ぶ

-

2010年

編む

-

2009年

めぐる

-

2008年

続く

-

2007年

生る

-

2006年

関わる

-

2005年

観る

-

2004年

「語る」 「語る科学」

-

2003年

「愛づる」 「時」

-

2002年

人間ってなに?

-

2001年

「生きものが作ってきた地球環境」ほか

-

2000年

「骨と形 — 骨ってこんなに変わるもの?」ほか

-

1999年

「化学物質でつながる昆虫社会」ほか

-

1998年

「刺胞動物を探る サンゴの一風変わった進化」ほか

-

1997年

「花が咲くということ」ほか

-

1996年

「ゲーリング博士が語る 目の進化の物語」ほか

-

1995年

「生き物が語る「生き物」の物語」ほか

-

1994年

「サイエンティフィック・イラストレーションの世界」ほか

-

1993年

「生き物さまざまな表現」ほか

季刊「生命誌」に掲載された記事のうち、

多様な分野の専門家との語り合い(TALK)研究者のインタビュー(Scientist Library)の記事が読めます。

さまざまな視点を重ねて記事を観ることで、生命誌の活動の広がりと、つながりがみえてきます。

-

![]()

動詞で考える生命誌

生命誌では生きものの本質を知る切り口となる動詞を探し、毎年活動のテーマとしてきました。これらの動詞を出発点として記事を巡る表現です。生命誌の活動の広がりと、独自の視点でのつながりが見えます。

- PC閲覧専用コンテンツです。

-

![]()

生命誌の世界観

科学、哲学、美術、文学など多様な分野の記事を「生命誌の世界観」の上に置き、統合する表現です。「生きている」をさまざまな視点から見つめてみませんか。

- PC閲覧専用コンテンツです。

-

![]()

生命研究のあゆみ

日本の生命研究の基礎をつくった研究者が自らの人生を語るインタビュー記事(Scientist Library)を総合する表現です。先生方の研究人生と、分子生物学誕生からの生命研究のあゆみを重ねた年表から記事が読めます。

- PC閲覧専用コンテンツです。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)

.jpg)