検索結果を表示しています。(29 件の記事が該当しました)

.png)

RESEARCH

液胞へと荷物を運び容れる植物細胞の中のしくみ

上田貴志

1998年東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻博士課程修了。博士(理学)。理化学研究所研究員、東京大学大学院准教授、JSTさきがけ研究員(兼任)などを経て2016年より基礎生物学研究所教授。

.png)

RESEARCH

寄生植物と宿主の根深い関わり

白須 賢

1993年カリフォルニア大学デービス校遺伝学科にて遺伝学Ph.D取得。ソーク研究所・ノーブル研究所博士研究員、セインズベリー研究所研究員・グループリーダーを経て、2005年より理化学研究所グループディレクター。2008年より東京大学大学院理学系研究科教授(兼任)。

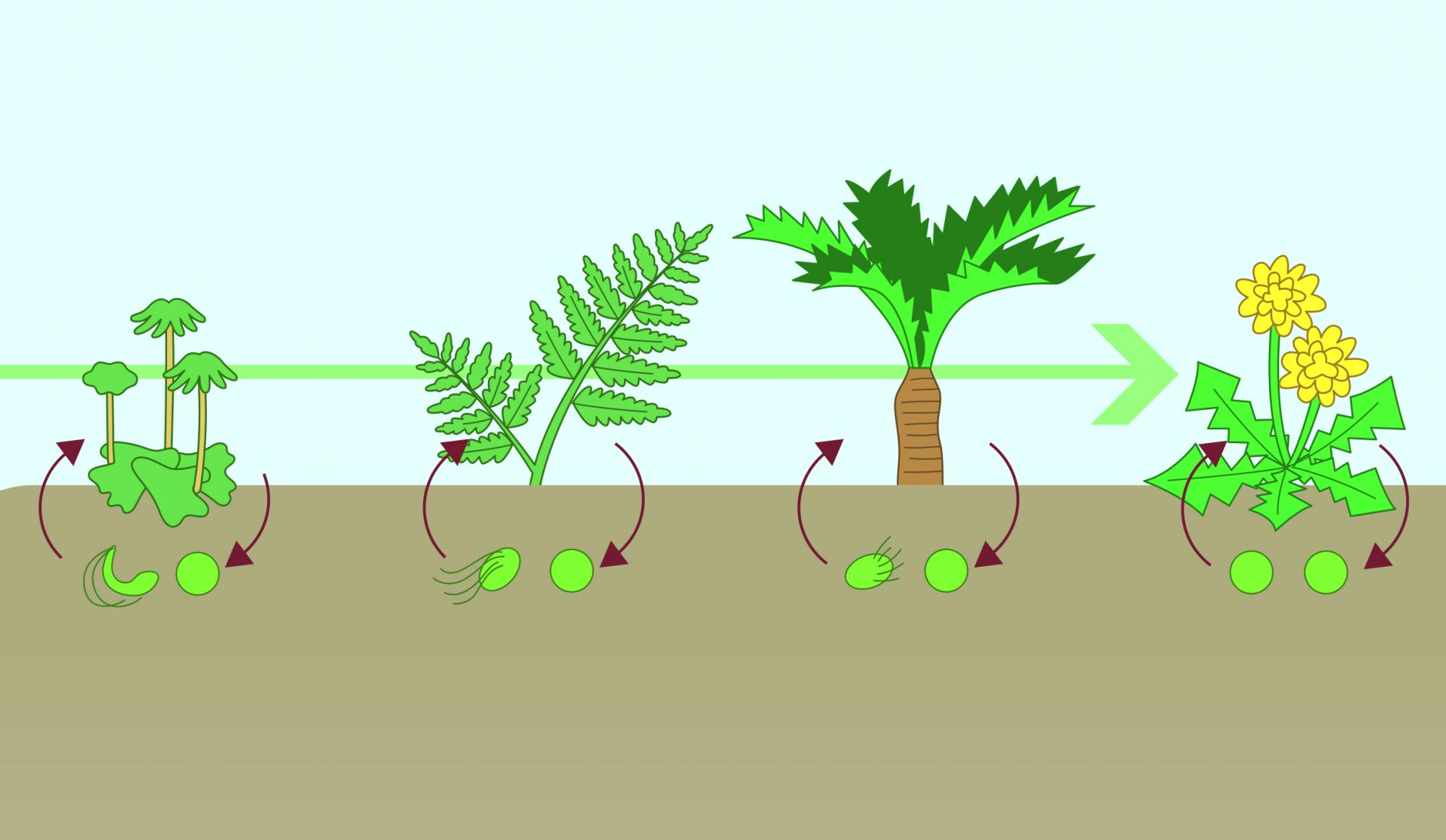

RESEARCH

植物の世代を切換えるスイッチ遺伝子

榊原恵子

2003年総合研究大学院大学にて博士(理学)取得。山口県立萩高等学校教諭(臨時)、日本学術振興会特別研究員(PD)、オーストラリア・モナシュ大学博士研究員、科学技術振興機構ERATO長谷部分化全能性プロジェクト技術参事、東京大学大学院理学研究科助教などを経て、2016年より立教大学理学部准教授。

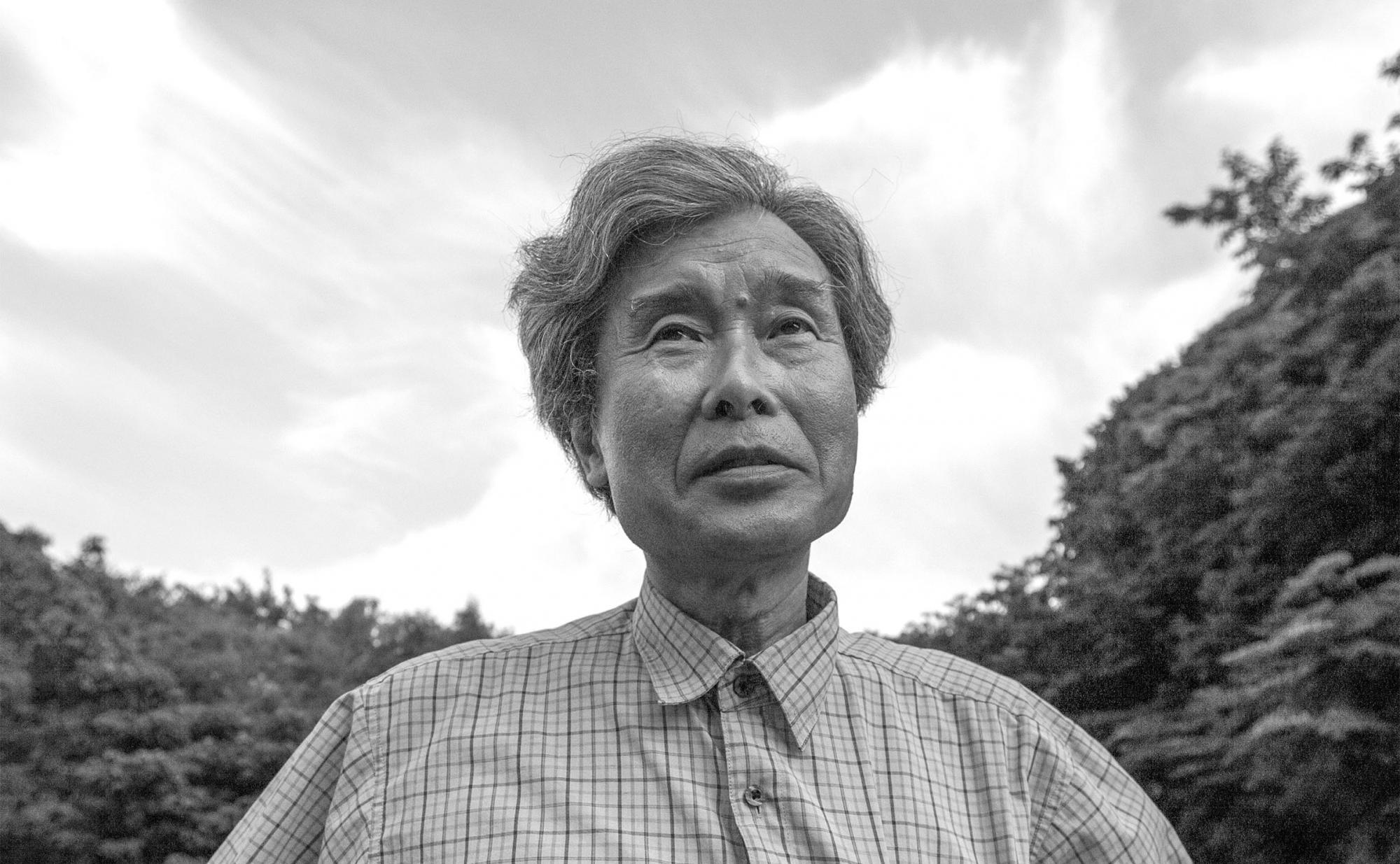

SCIENTIST LIBRARY

花の性から広がる多様性の世界

矢原徹一

1954年

福岡県生まれ

1977年

京都大学理学部卒業

1982年

同大学院理学研究科博士課程中退

1983年

東京大学理学部附属植物園助手

1987年

同理学部附属植物園日光分園講師

1991年

同教養学部助教授

1994年

九州大学理学部教授

2000年

同大学院理学研究院教授

1998年

松下幸之助花の万博記念賞

2009年

みどりの学術賞

キーワード

RESEARCH

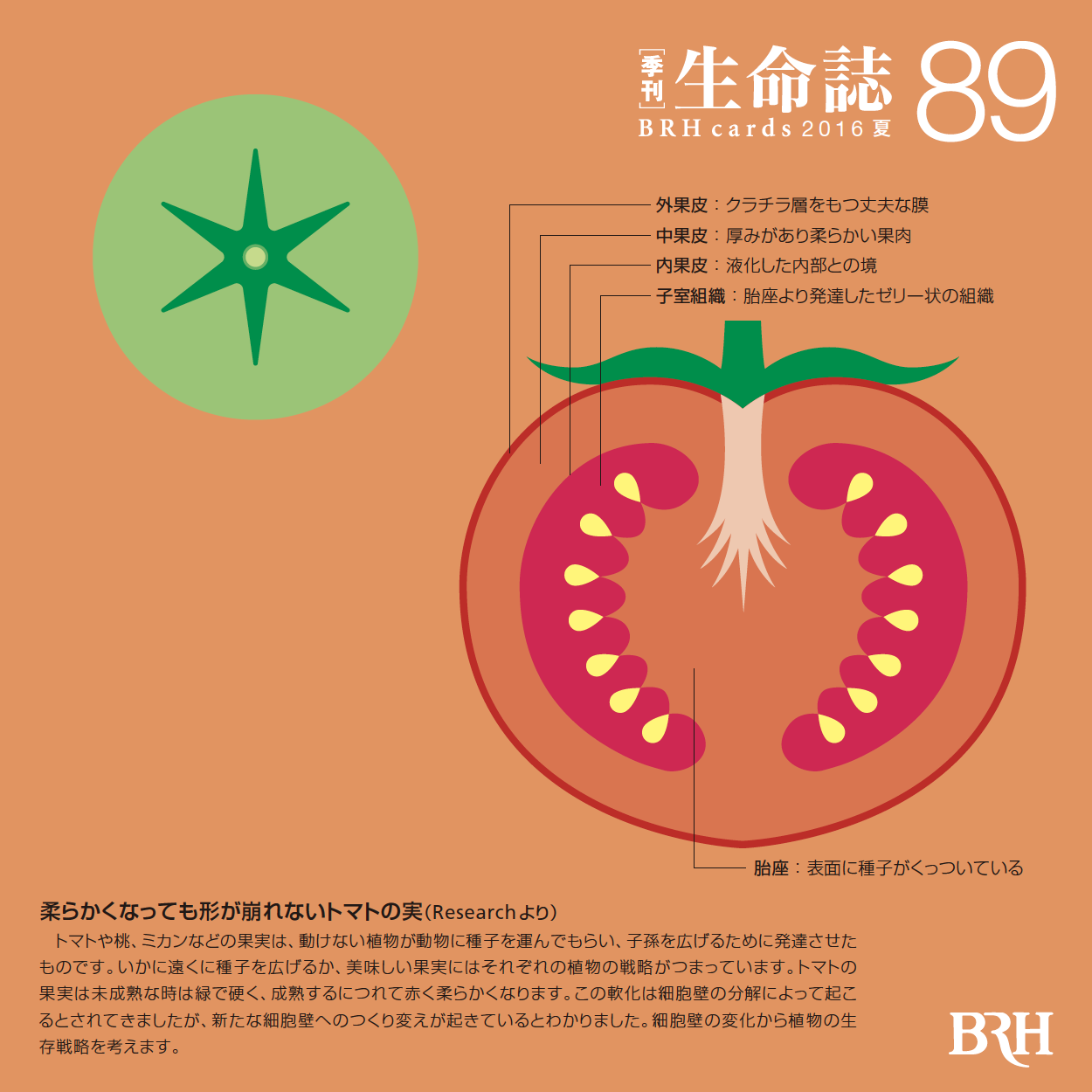

トマトの実を育む細胞壁の変化

岩井宏暁

花は受粉が終わると、次世代を生む種子を育む実をつくる。この過程で、役目を終えた花は「落花」により、熟した果実は「落果」によって茎を離れる。これは劣化や衰えによる現象のように見えるが、実はここに植物細胞の巧みなしくみがあることをトマトで明らかにした。

キーワード

TALK

生態学から地球に生きる知恵を

湯本貴和 × 中村桂子

1959年徳島県生まれ。京都大学大学院理学研究科博士後期課程修了。理学博士。神戸大学教養部助手、京都大学生態学研究センター助教授、総合地球環境学研究所教授を経て、現在、京都大学霊長類研究所教授。著書に『屋久島―巨木の森と水の島の生態学』(講談社ブルーバックス)、『熱帯雨林』(岩波新書)ほか。

RESEARCH

葉緑体と植物進化の光と陰

田中寛

1990年東京大学大学院農学系研究科博士課程修了。農学博士。東京大学分子細胞生物学研究所助教授、千葉大学大学院園芸学研究科教授などを経て、2011年より東京工業大学資源化学研究所教授。

キーワード

RESEARCH

ボルネオ熱帯雨林の 一斉開花の要因を探る

竹内やよい

2006年京都大学理学研究科生物科学専攻博士課程修了。総合地球環境学研究所・プロジェクト研究員、日本学術振興会 特別研究員、総合研究大学院大学・特別研究員を経て2013年より国立環境研究所生物生態系環境研究センター研究員。

キーワード

RESEARCH

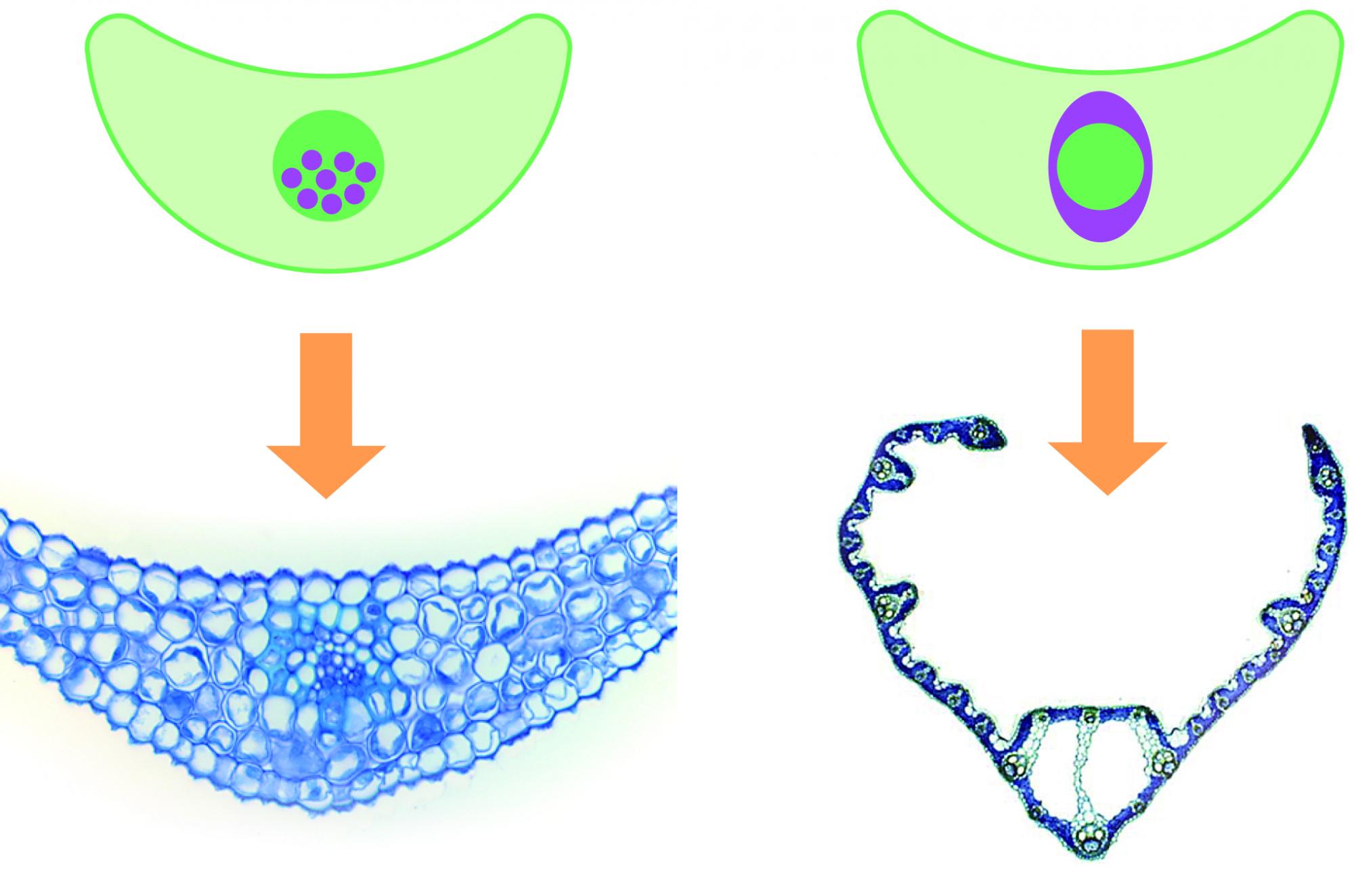

形を生み出す相互作用

小田 祥久

2007年東京大学大学院新領域創成科学研究科博士課程修了。博士(生命科学)。同年東京大学大学院理学系研究科研究員を経て、2011年より同大学助教と科学技術振興機構さきがけ研究者を兼任。

TALK

植物の知恵に学ぶ

長谷部光泰 × 中村桂子

1963年千葉県生まれ。東京大学理学部植物学教室、同大学大学院理学系研究科植物学専攻博士課程を経て、理学部附属植物園岩槻研究室助手。博士(理学)。米国Purdue大学留学、基礎生物学研究所助教授を経て、2000年より同研究所教授。分子生物学、細胞学、発生学、ゲノム生物学的アプローチから陸上植物の発生進化、生物全般の複合適応形質進化の解明に取り組んでいる。

RESEARCH

多様は戦略の柔軟性から

石井 博

2001年東北大学大学院理学研究科にて博士過程修了。博士(理学)。北海道大学大学院ポスドク研究員、カルガリー大学(カナダ)海外特別研究員、東京大学COE研究員などを経て、2008年より富山大学理工学研究部(理学)准教授。

SCIENTIST LIBRARY

化学で生命現象をつなぎ、人をつなぐ

磯貝 彰

1942年

東京都生まれ

1964年

東京大学農学部農芸化学科卒業

1964年

森永製菓株式会社製菓研究所

1970年

東京大学農学部助手

1980年

東京大学農学部助教授

1994年

奈良先端科学技術大学院大学

バイオサイエンス研究科教授

1997年

東京大学大学院理学研究科教授併任

(1998年まで)

1998年

奈良先端科学技術大学院大学

バイオサイエンス研究科研究科長

(2000年まで)

2004年

奈良先端科学技術大学院大学

バイオサイエンス研究科研究科長

(2005年まで)

2005年

奈良先端科学技術大学院大学理事・副学長

(2007年まで)

2007年

奈良先端科学技術大学院大学名誉教授

2007年

奈良先端科学技術大学院大学特任教授

2009年

奈良先端科学技術大学院大学学長

キーワード

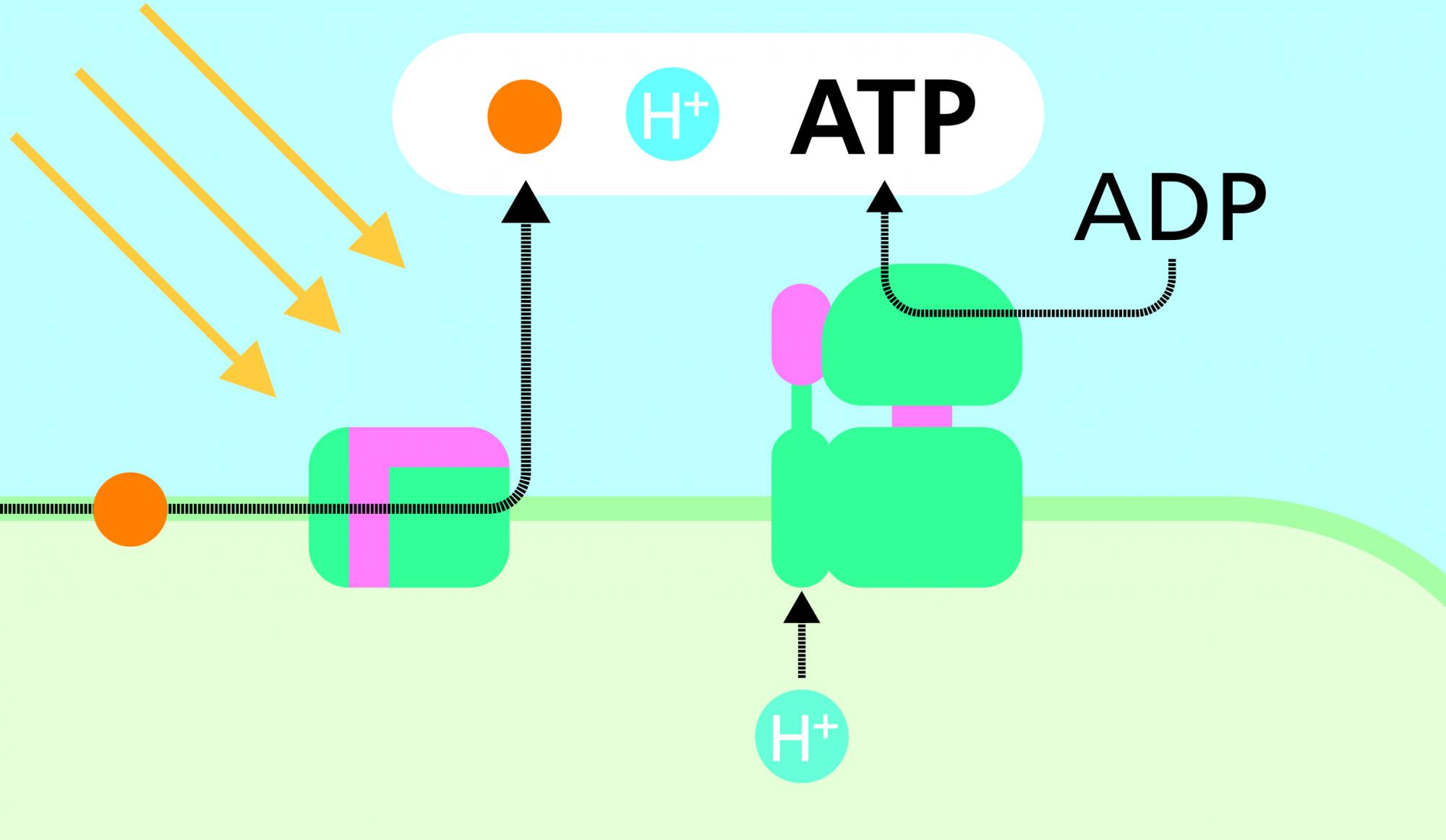

RESEARCH

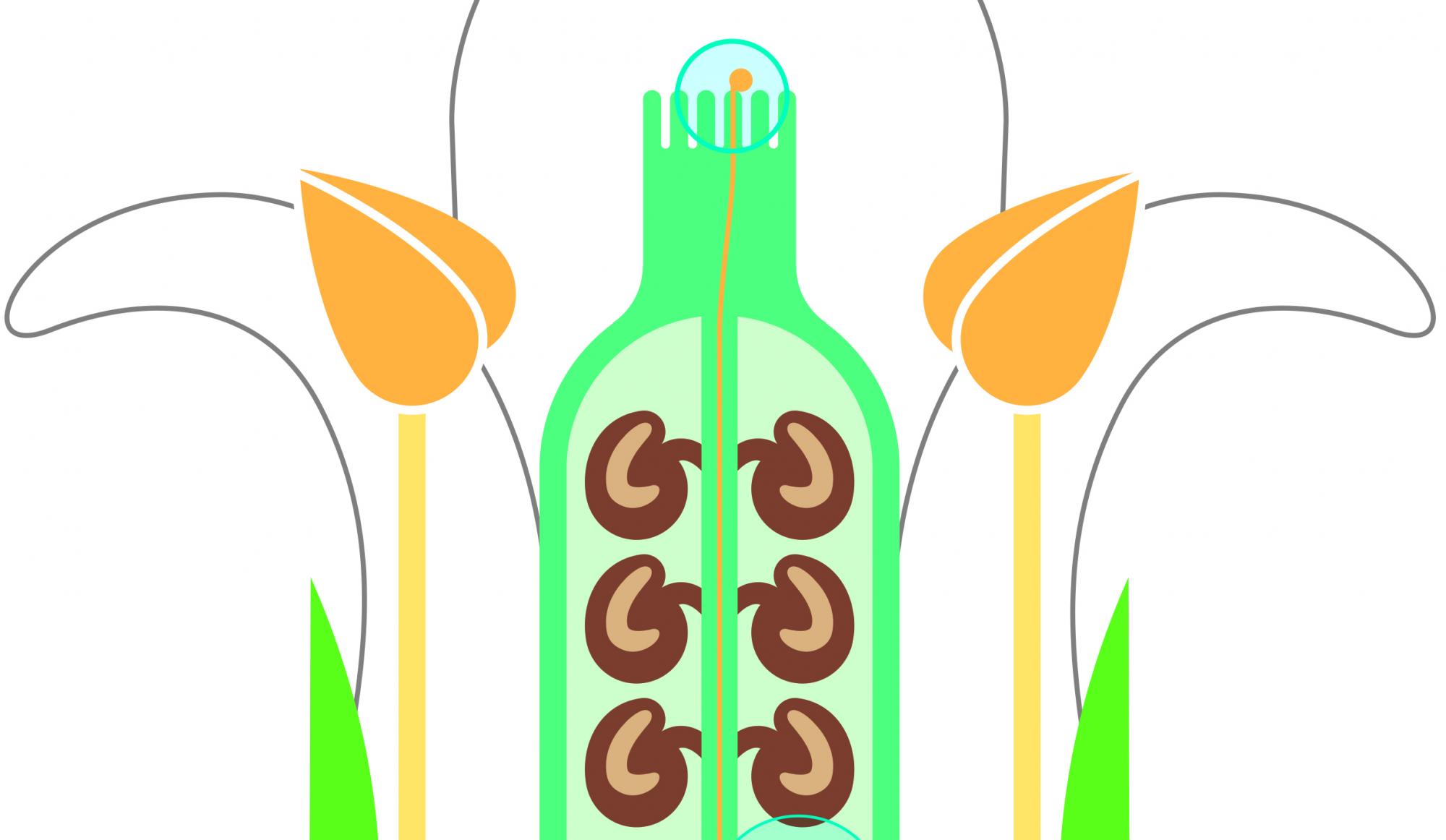

被子植物の繁栄を支える重複受精の瞬間を見る

東山哲也

1999年東京大学大学院理学系研究科修了(理学博士)。同大大学院理学系研究科助手を経て、2007年より名古屋大学大学院理学研究科教授。ERATO東山ライブホロニクスプロジェクトを主催、植物の受精システムを生きたままの細胞を捉える手法から研究している。

キーワード

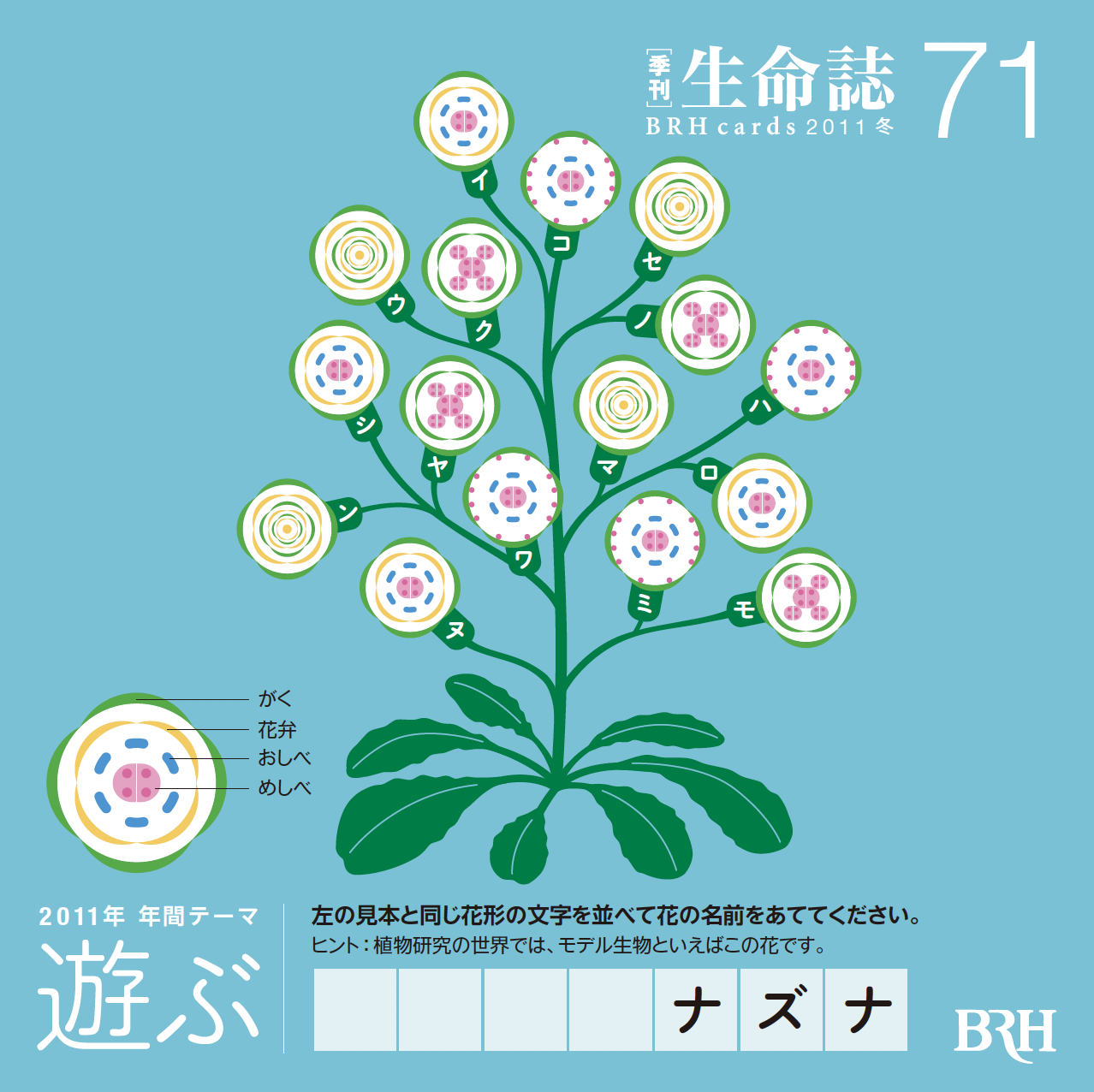

SCIENTIST LIBRARY

シロイヌナズナで花開いた分子遺伝学

岡田清孝

1948年

大阪府生まれ

1973年

京都大学大学院理学研究科修士課程修了

1975年

東京大学理学部生物化学教室助手

1982年

ハーバード大学生化学教室研究員

1986年

岡崎国立共同研究機構基礎生物学研究所助手

1989年

岡崎国立共同研究機構基礎生物学研究所助教授

1995年

京都大学大学院理学研究科植物学教室教授

2000年

理化学研究所植物科学研究

センターグループディレクター兼任

2007年

自然科学研究機構基礎生物学研究所所長

RESEARCH

遺伝子の段階的な進化が生む新しい植物の形

中山北斗

日本学術振興会特別研究員。2010年東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。理学博士。現在、東京大学大学院理学系研究科発生進化研究室にて、植物の形づくりやその進化過程に関わる分子メカニズムを研究している。

.jpg)

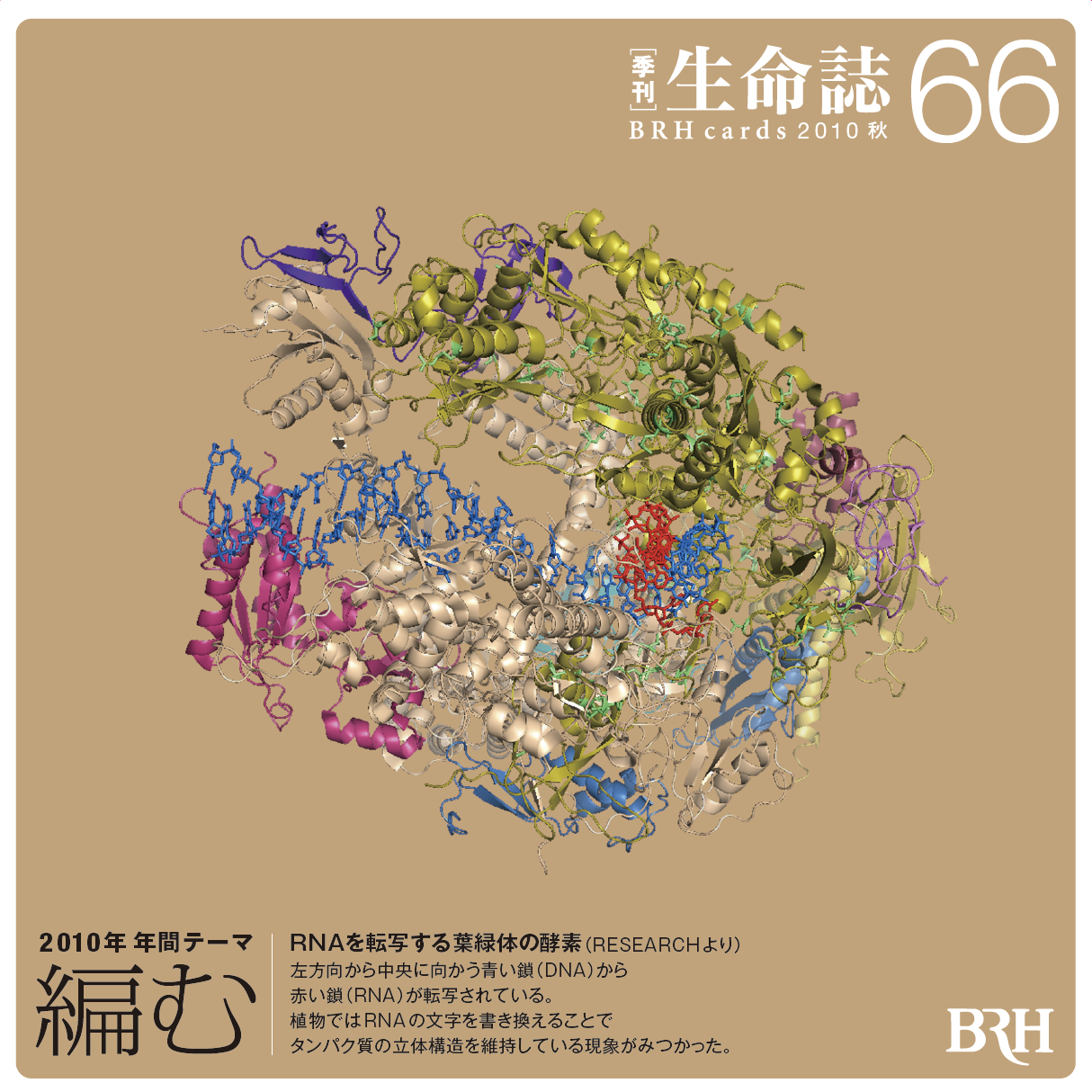

RESEARCH

4億年もRNAを書き換え続けてきた意味

由良敬

お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科教授。名古屋大学大学院理学研究科博士課程修了。名古屋大学理学部助手、日本原子力研究所計算科学推進センター研究員を経て2008年より現職。今回の成果は情報・システム研究機構の郷通子氏との長年の研究から生まれた。

RESEARCH

有性と無性を組み合わせて多様性を維持するシダ

篠原渉

2004年京都大学大学院理学研究科博士課程修了。理学博士。京都大学大学院理学研究科グローバルCOE特別講座助教。シダ植物と屋久島の高山性ミニチュア植物を対象に、種多様性、種分化、適応進化を研究している。

TALK

一つ一つの生きものを見つめる眼差し

鷲谷いづみ × 中村桂子

1950年東京都生まれ。東京大学大学院理学研究科博士課程修了。筑波大学生物科学系講師、助教授を経て現在東京大学大学院農学生命科学研究科教授。生態学、保全生態学が専門。中央環境審議会委員、日本学術会議会員。著書に『天と地と人の間で』『サクラソウの目』『生態系を蘇らせる』ほか多数。

RESEARCH

多様な細胞分裂様式に見る植物の進化

嶋村正樹

2000年広島大学大学院理学系研究科博士課程修了、理学博士。日本学術振興会特別研究員、(財)地球環境産業技術研究機構研究員を経て2006年より広島大学大学院理学研究科助教。

RESEARCH

熱帯林樹木の多様性が続くしくみ

相場慎一郎

1997年北海道大学大学院地球環境科学研究科修了、博士(地球環境科学)。

日本学術振興会特別研究員、鹿児島大学助手を経て2007年より同助教。

-

2025年

わたしたちの中の「わたし」

-

2024年

あなたがいて「わたし」がいる

-

2023年

生きものの時間2

-

2022年

生きものの時間

-

2021年

自然に開かれた窓を通して

-

2020年

生きもののつながりの中の人間

-

2019年

わたしの今いるところ、そしてこれから

-

2018年

容いれる・ゆるす

-

2017年

和なごむ・やわらぐ・あえる・のどまる

-

2016年

ゆらぐ

-

2015年

つむぐ

-

2014年

うつる

-

2013年

ひらく

-

2012年

変わる

-

2011年

遊ぶ

-

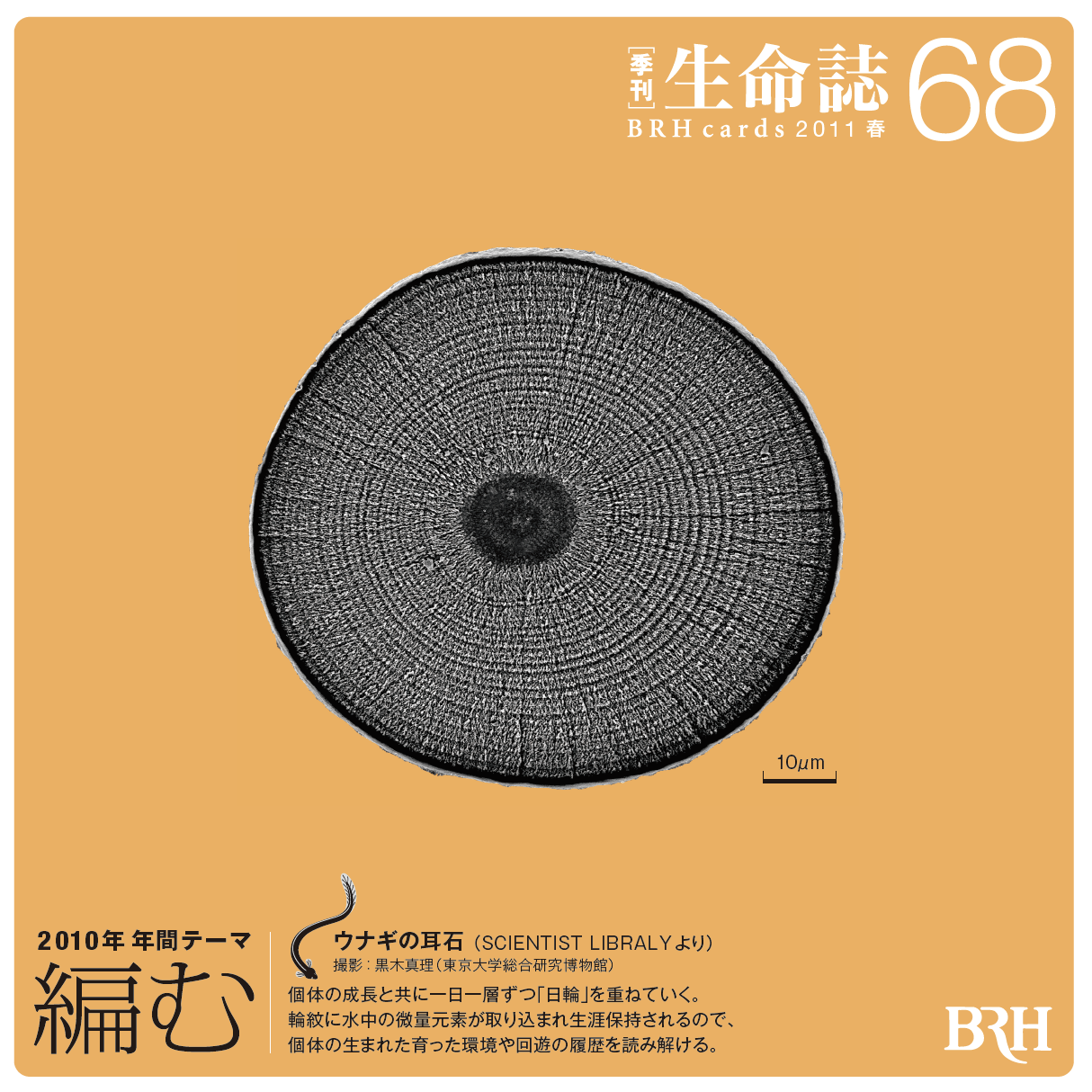

2010年

編む

-

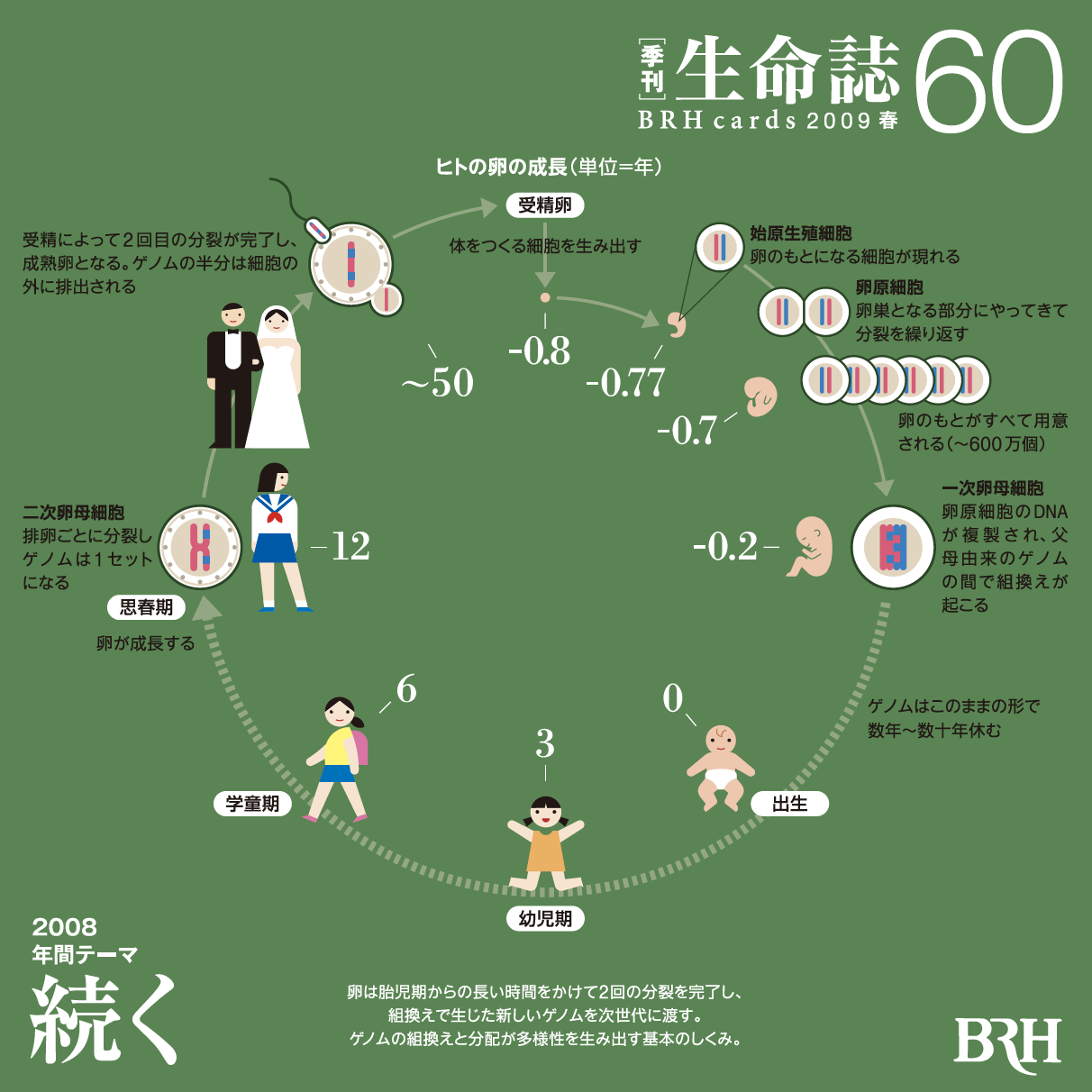

2009年

めぐる

-

2008年

続く

-

2007年

生る

-

2006年

関わる

-

2005年

観る

-

2004年

「語る」 「語る科学」

-

2003年

「愛づる」 「時」

-

2002年

人間ってなに?

-

2001年

「生きものが作ってきた地球環境」ほか

-

2000年

「骨と形 — 骨ってこんなに変わるもの?」ほか

-

1999年

「化学物質でつながる昆虫社会」ほか

-

1998年

「刺胞動物を探る サンゴの一風変わった進化」ほか

-

1997年

「花が咲くということ」ほか

-

1996年

「ゲーリング博士が語る 目の進化の物語」ほか

-

1995年

「生き物が語る「生き物」の物語」ほか

-

1994年

「サイエンティフィック・イラストレーションの世界」ほか

-

1993年

「生き物さまざまな表現」ほか

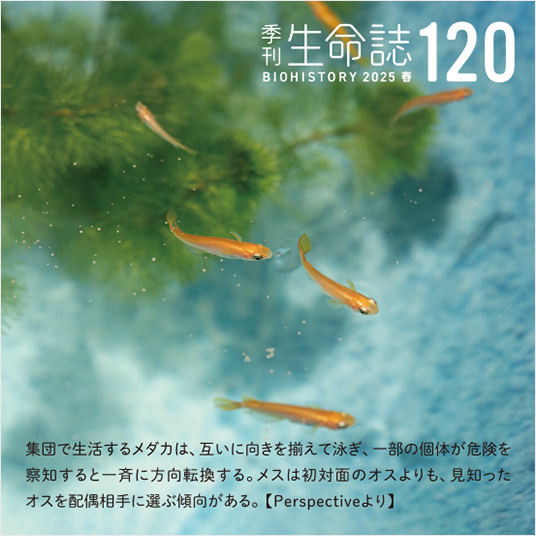

季刊「生命誌」に掲載された記事のうち、

多様な分野の専門家との語り合い(TALK)研究者のインタビュー(Scientist Library)の記事が読めます。

さまざまな視点を重ねて記事を観ることで、生命誌の活動の広がりと、つながりがみえてきます。

-

![]()

動詞で考える生命誌

生命誌では生きものの本質を知る切り口となる動詞を探し、毎年活動のテーマとしてきました。これらの動詞を出発点として記事を巡る表現です。生命誌の活動の広がりと、独自の視点でのつながりが見えます。

- PC閲覧専用コンテンツです。

-

![]()

生命誌の世界観

科学、哲学、美術、文学など多様な分野の記事を「生命誌の世界観」の上に置き、統合する表現です。「生きている」をさまざまな視点から見つめてみませんか。

- PC閲覧専用コンテンツです。

-

![]()

生命研究のあゆみ

日本の生命研究の基礎をつくった研究者が自らの人生を語るインタビュー記事(Scientist Library)を総合する表現です。先生方の研究人生と、分子生物学誕生からの生命研究のあゆみを重ねた年表から記事が読めます。

- PC閲覧専用コンテンツです。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)

.png)