“脳”での検索結果を表示しています。(41 件の記事が該当しました)

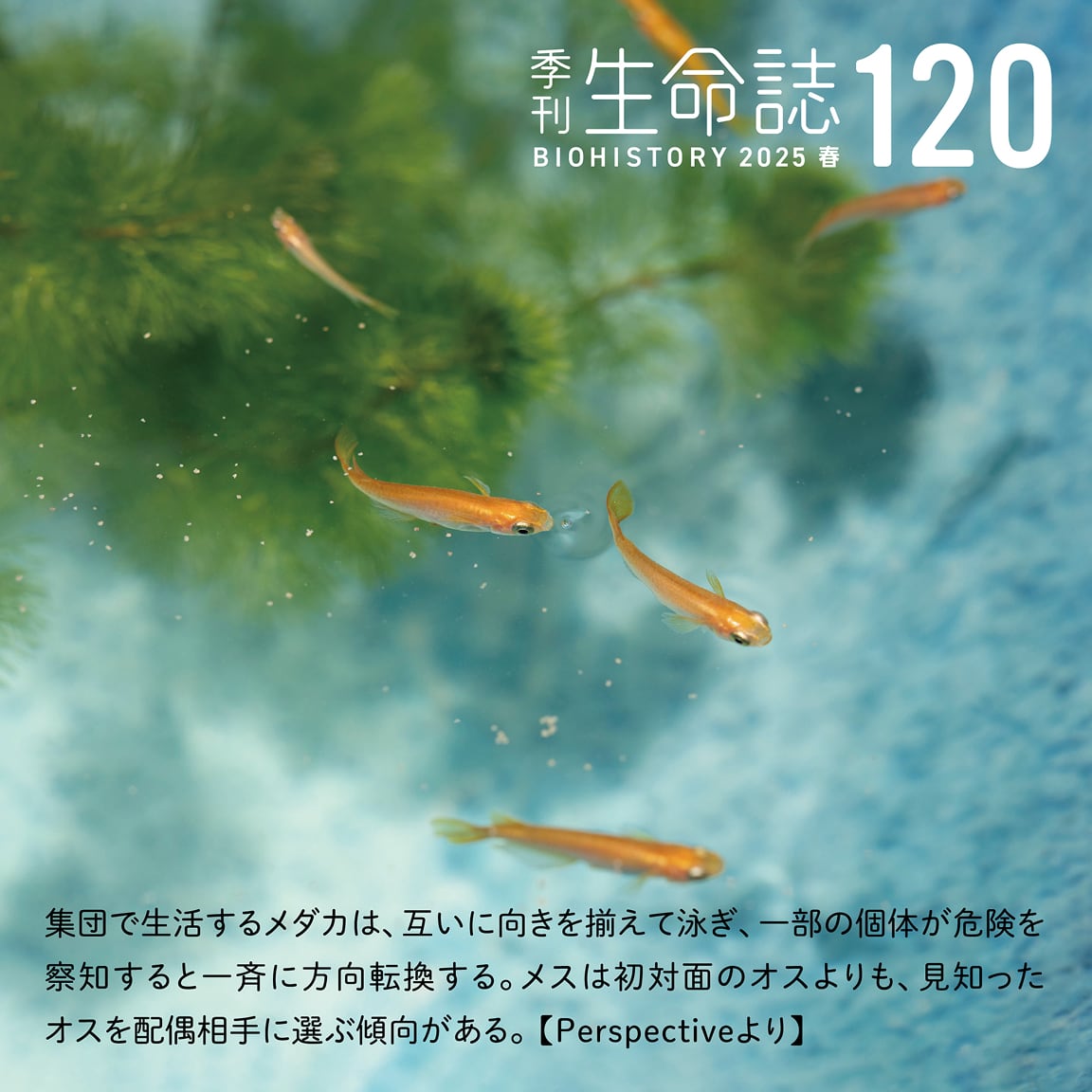

PERSPECTIVE

他者と自己のニューロサイエンス

奥山輝大

1983年東京都生まれ。2011年 東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻修了。博士(理学)。同大学院博士研究員を経て、2013年よりマサチューセッツ工科大学(MIT)ピカワー学習記憶研究所 博士研究員。2017年 東京大学定量生命科学研究所 准教授。

RESEARCH

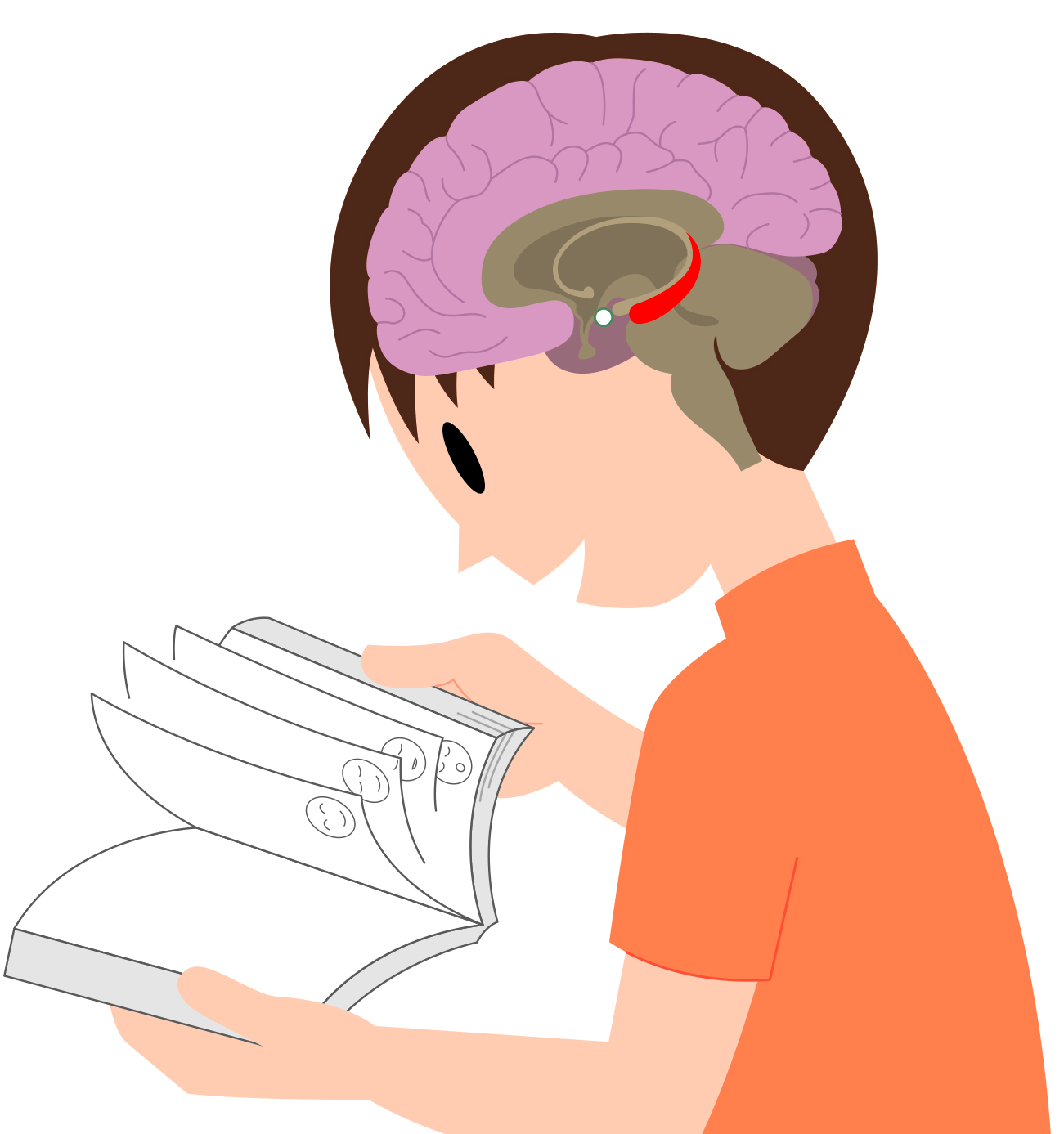

リズムに合わせてからだを動かすしくみ

田中真樹・岡田研一

体内時計は、24時間の日周期に生活をあわせるための時計です。一方、私たちが普段の生活の中で時間の長短を感じ、正しいタイミングで行動することができるのは別の時計のはたらきによると考えられています。私たちが無意識のうちに時間を測り、リズムを感じ、これに合わせて体を動かす背景には、「大脳基底核」や「小脳」による処理があると考えられています。とくに、小脳は数十ミリ秒から1秒程度までの比較的短い時間の処理に関係していて、リズム知覚や運動制御に重要と考えられています。一体どのように脳の中で独自の時間が生まれタイミングの予測が行われているのか、そのしくみを探ります。

SCIENTIST LIBRARY

分子から脳の科学へ

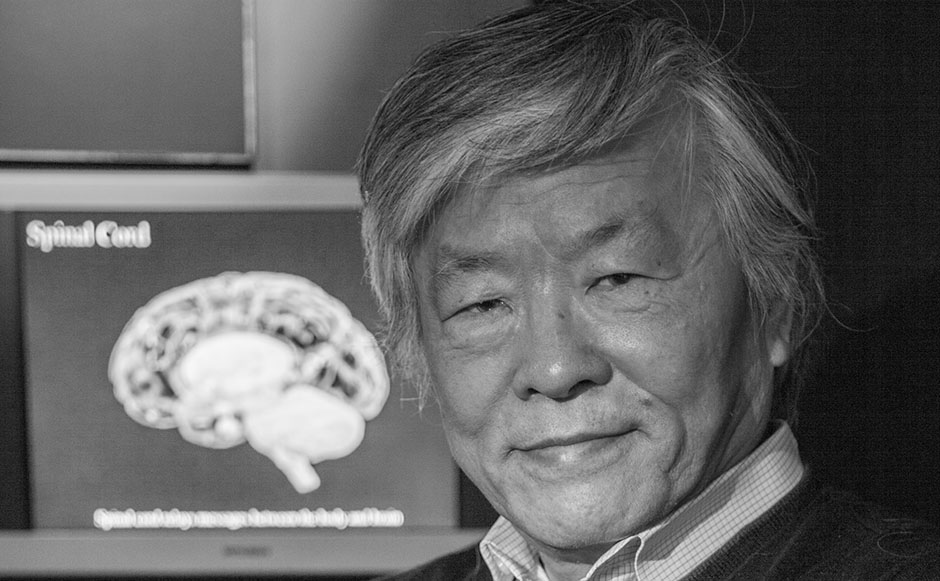

三品 昌美

1947年滋賀県生まれ。1971年京都大学工学部工業化学科卒業。1976年京都大学工学研究科博士課程単位修得退学(1977年 工学博士)。1977年日本学術振興会 奨励研究員。1978年エアランゲン・ニュルンベルク大学生化学研究所 研究員。1980年チューリヒ大学分子生物学研究所 研究員。1981年京都大学医学部 助手(同年7月 助教授)。1990年新潟大学脳研究所 教授。1993年東京大学医学部 教授。1997年東京大学大学院医学系研究科 教授。2012年立命館大学総合科学技術研究機構 客員教授。東京大学 名誉教授。2013年立命館大学総合科学技術研究機構 教授。

キーワード

RESEARCH

飢えからからだを守る脳の神経回路

中村佳子

京都大学大学院薬学研究科博士後期課程単位認定後退学。博士(医学)。米国 Oregon Health and Science University 及び京都大学生命科学系キャリアパス形成ユニットにてポストドクトラルフェローを経た後、名古屋大学大学院医学系研究科統合生理学助教。

キーワード

RESEARCH

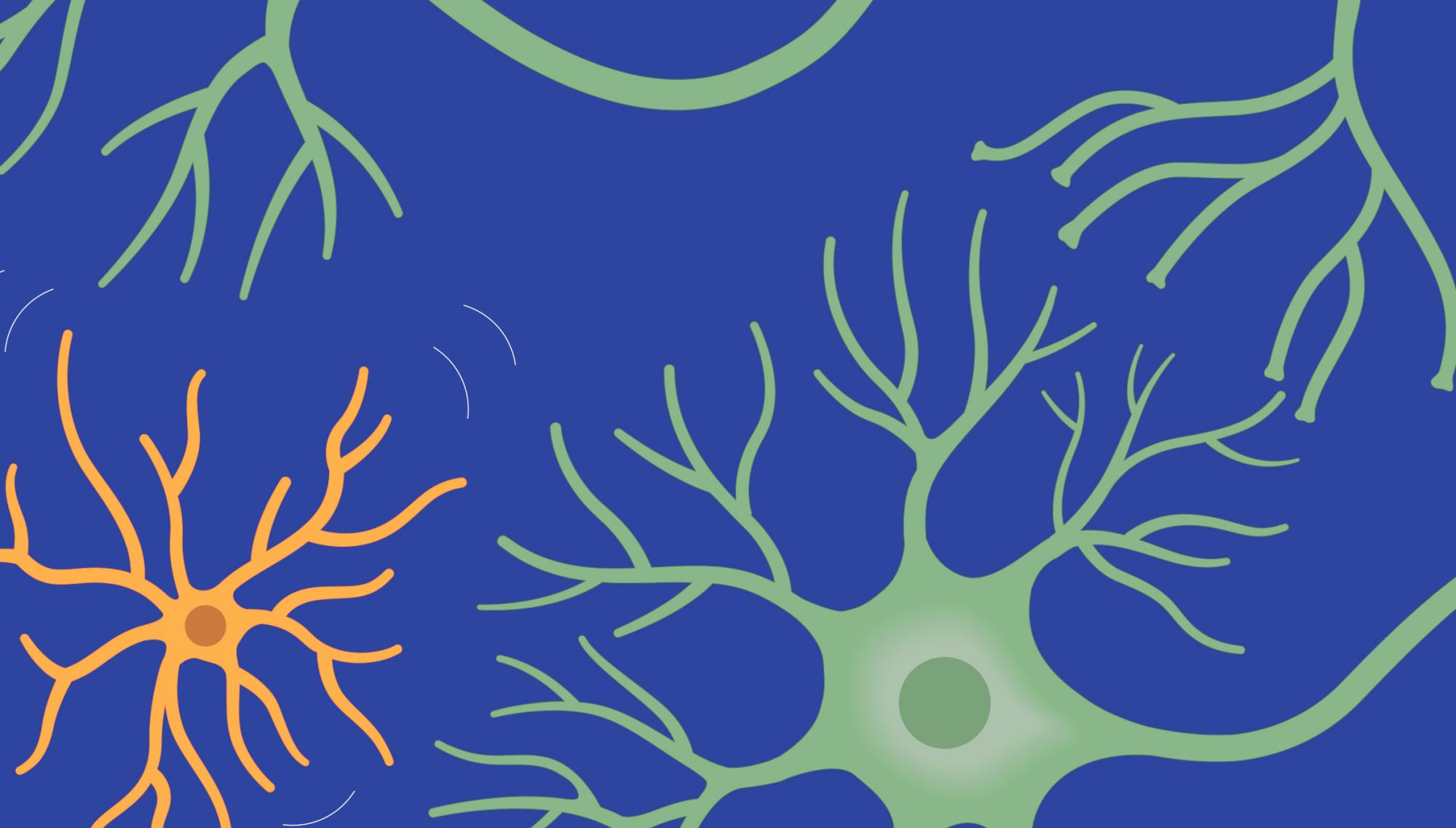

生涯はたらくニューロンを支える脳の免疫担当細胞

石井さなえ

2006年東京大学大学院医学系研究科博士課程修了。博士(医学)。愛知県心身障害者コロニー発達障害研究所研究員、日本学術振興会特別研究員(RPD)などを経て、2015年よりペンシルバニア州立大学医学校リサーチアソシエイト。

RESEARCH

睡眠の進化を語る細胞の発見

林悠

2008年東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻博士課程修了。理化学研究所脳科学総合研究センター研究員(糸原重美チーム)、筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構 若手フェロー、助教を経て、2016年より同大学准教授。

写真:研究室のメンバーと(筆者:前列中央)

キーワード

SCIENTIST LIBRARY

大腸菌から霊長類へ、進化し続ける脳と私

山森哲雄

1950年

富山県生まれ

1969年

京都大学理学部入学

1974年

京都大学大学院理学研究科入学

1981年

コロラド大学研究員

1986年

カリフォルニア工科大学研究員

1991年

理化学研究所フロンティア研究員

1994年

基礎生物学研究所教授

2015年

理化学研究所脳科学総合研究センター チームリーダー

RESEARCH

脳の情報処理とまばたきの関係を見る

中野珠実

1999年東京大学大学教育学部卒業後、一般企業に就職。2009年同大学大学院教育学研究科修了。博士(教育学)。順天堂大学 助教を経て2012年より大阪大学生命機能研究科ダイナミックブレインネットワーク研究室准教授。

SCIENTIST LIBRARY

生命を分子の言葉で語るために

利根川進

マサチューセッツ工科大学(MIT)ピカワ学習記憶研究所 教授 / 理化学研究所(理研)脳科学総合研究センター センター長 / 理研-MIT神経回路遺伝学研究センター センター長 / ハワードヒューズ医学研究所 主任研究者

RESEARCH

脳の性差をつくるしくみを探る

伊藤弘樹

1992年 北海道大学大学院理学研究科 修了。博士(理学)。科学技術振興機構 ERATO研究員、同 CREST研究員、理化学研究所発生・再生科学総合研究センター 研究員を経て、2007年より東北大学大学院生命科学研究科 研究員。

RESEARCH

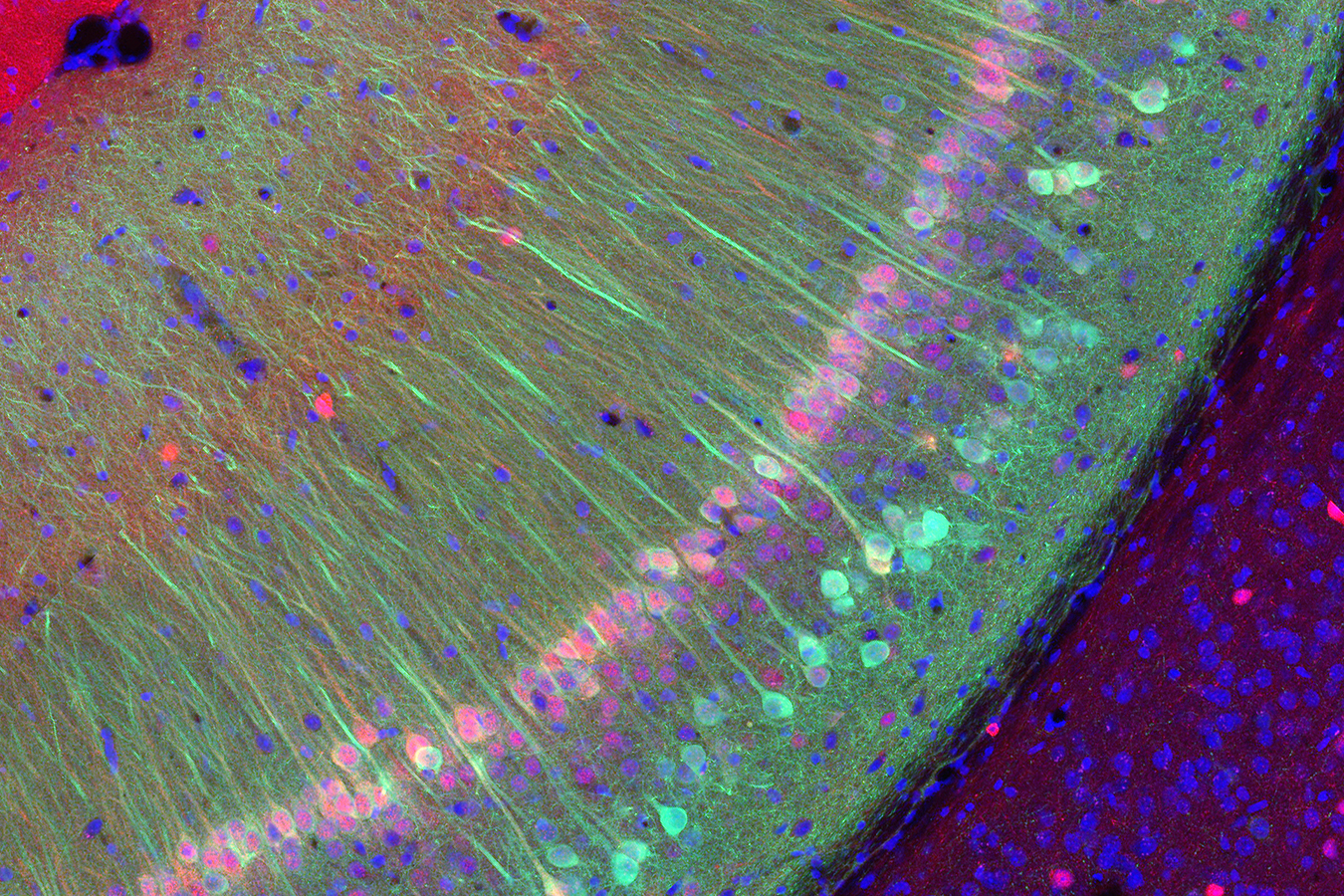

柔軟に変わる海馬の回路

池谷裕二

1998 年東京大学大学院薬学系研究科にて博士号を取得。コロンビア大学客員研究員、JSTさきがけ研究員などを経て、東京大学大学院薬学系研究科准教授。同大学総合文化研究科連携准教授。

RESEARCH

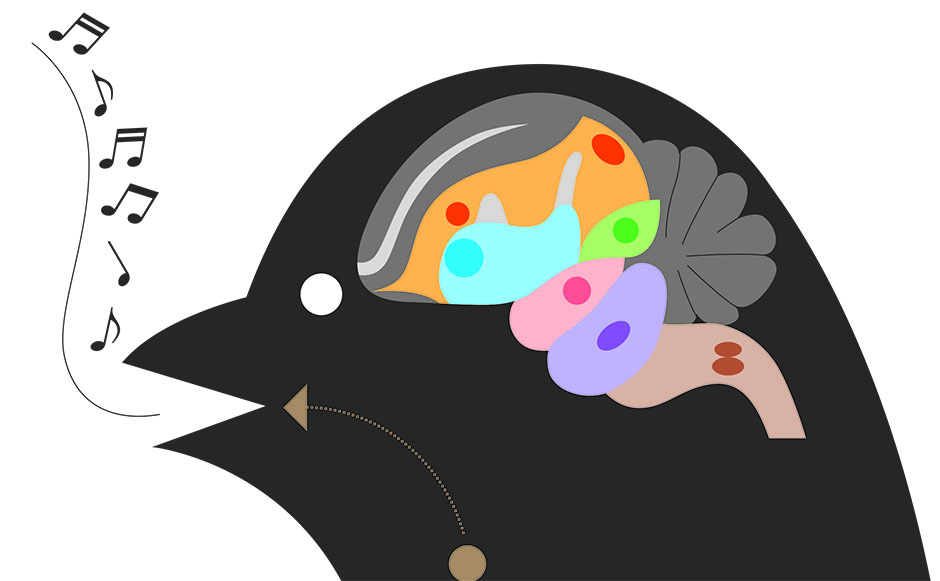

小鳥がさえずるとき脳内では何が起こっている?

和多和宏

2003年東京医科歯科大学大学院修了(医学博士)。米国デューク大学医療センター神経生物部門リサーチアソシエイト、北海道大学大学院先端生命科学研究院准教授を経て、2011年より同大学理学研究院准教授。

TALK

カオスで探る生きものらしさ

津田一郎 × 中村桂子

1953年岡山県生まれ。京都大学大学院理学研究科博士課程修了。現在、北海道大学電子科学研究所教授。「科学する精神」と「近代を超えること」を実践するために、最適の場として脳の解明を選んだ数学者。著書に『カオス的脳観』『ダイナミックな脳−カオス的解釈』ほか。

SCIENTIST LIBRARY

俯瞰と徹底 分子から細胞、発生へ

御子柴克彦

1945年

長野県生まれ

1973年

慶応義塾大学大学院医学研究科

(生理系生理)修了,医学博士

1976年

パスツール研究所研究員

1982年

慶応義塾大学医学部助教授

1985年

大阪大学蛋白質研究所教授

1986年

国立岡崎共同研究機構

基礎生物学研究所教授(併任)

1992年

東京大学医科学研究所教授

2009年

理化学研究所脳科学総合研究

センター チームリーダー

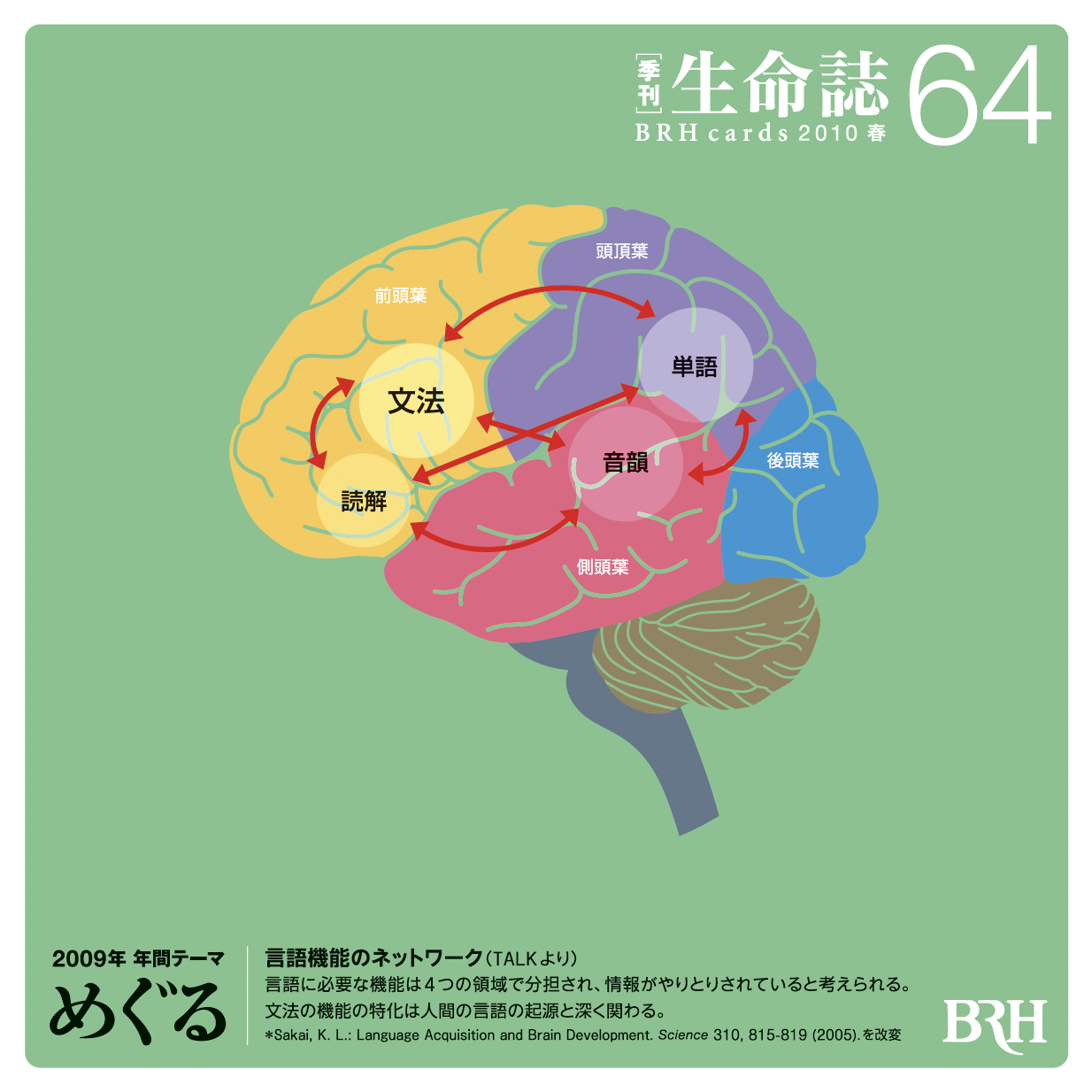

TALK

文法が生み出す人間らしさ

酒井邦嘉

1964年東京生まれ。東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。理学博士。同大学医学部助手、ハーバード大学医学部リサーチフェロー、MIT言語学・哲学科客員研究員を経て、現在、東京大学大学院総合文化研究科准教授。生成文法理論に基づいて、言語処理の法則性を脳科学として実証する研究に取り組む。著書に『言語の脳科学』『科学者という仕事』『脳の言語地図』ほか。

SCIENTIST LIBRARY

常に問いを立て続けて—免疫・嗅覚・そして次は

坂野 仁

1947年

福井県生まれ

1971年

京都大学理学部卒業

1976年

京都大学大学院理学研究科修了。理学博士

1976年

カリフォルニア大学サンディエゴ校研究員

1978年

スイス・バーゼル免疫学研究所研究員

1982年

カリフォルニア大学バークレー校助教授

1987年

同准教授

1992年

同教授

1994年

東京大学大学院理学系研究科教授

TALK

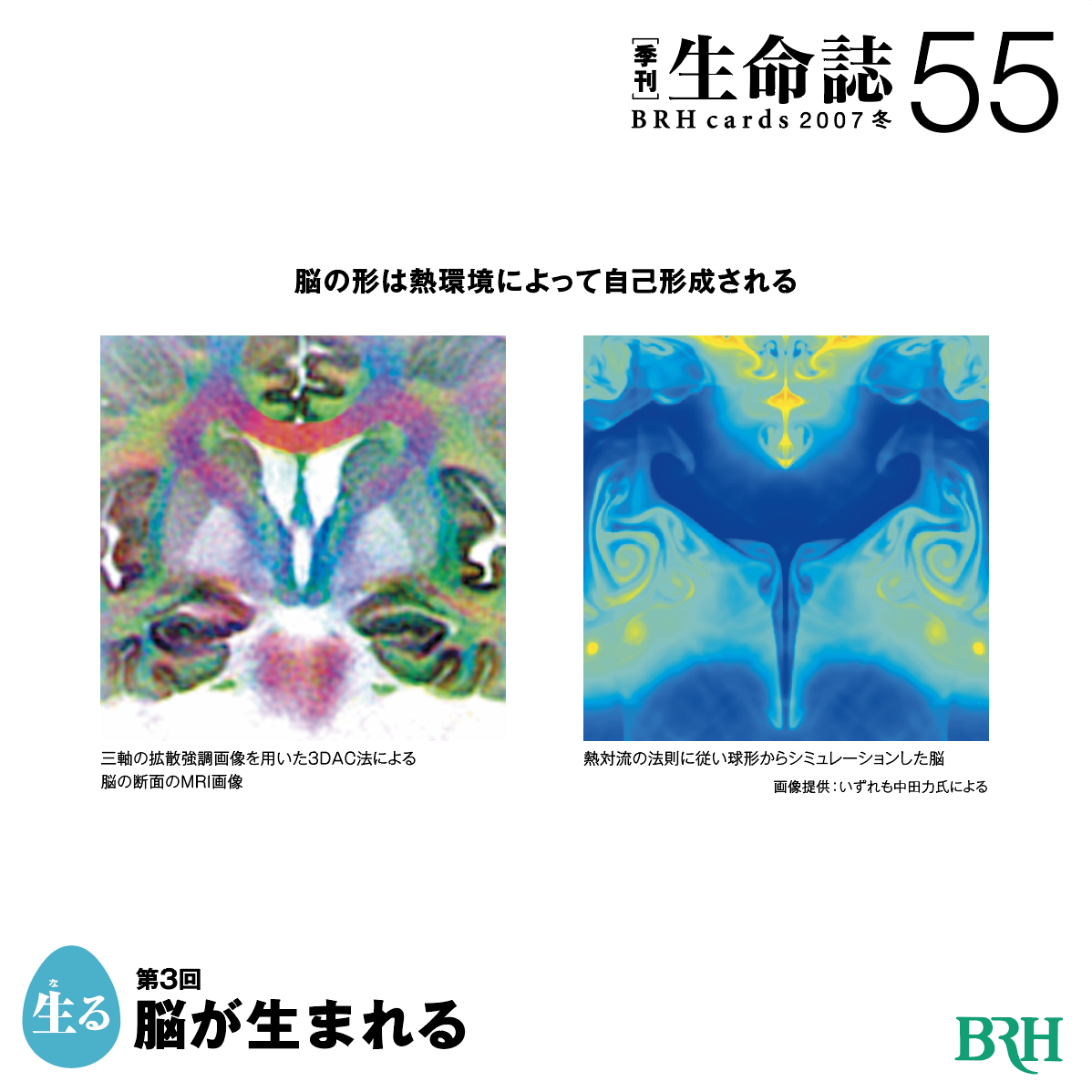

脳の自己形成から人間を探る

中田力 × 中村桂子

1950年東京生まれ。東京大学医学部医学科卒業。カリフォルニア大学脳神経学教授。新潟大学脳研究所統合脳機能研究センター長・教授。臨床医、脳科学研究者として国内外で活躍。fMRI技術開発の世界的権威。脳の渦理論など、独自の統合脳理論を展開する。著書に『脳の方程式 いち・たす・いち』ほか多数。

RESEARCH

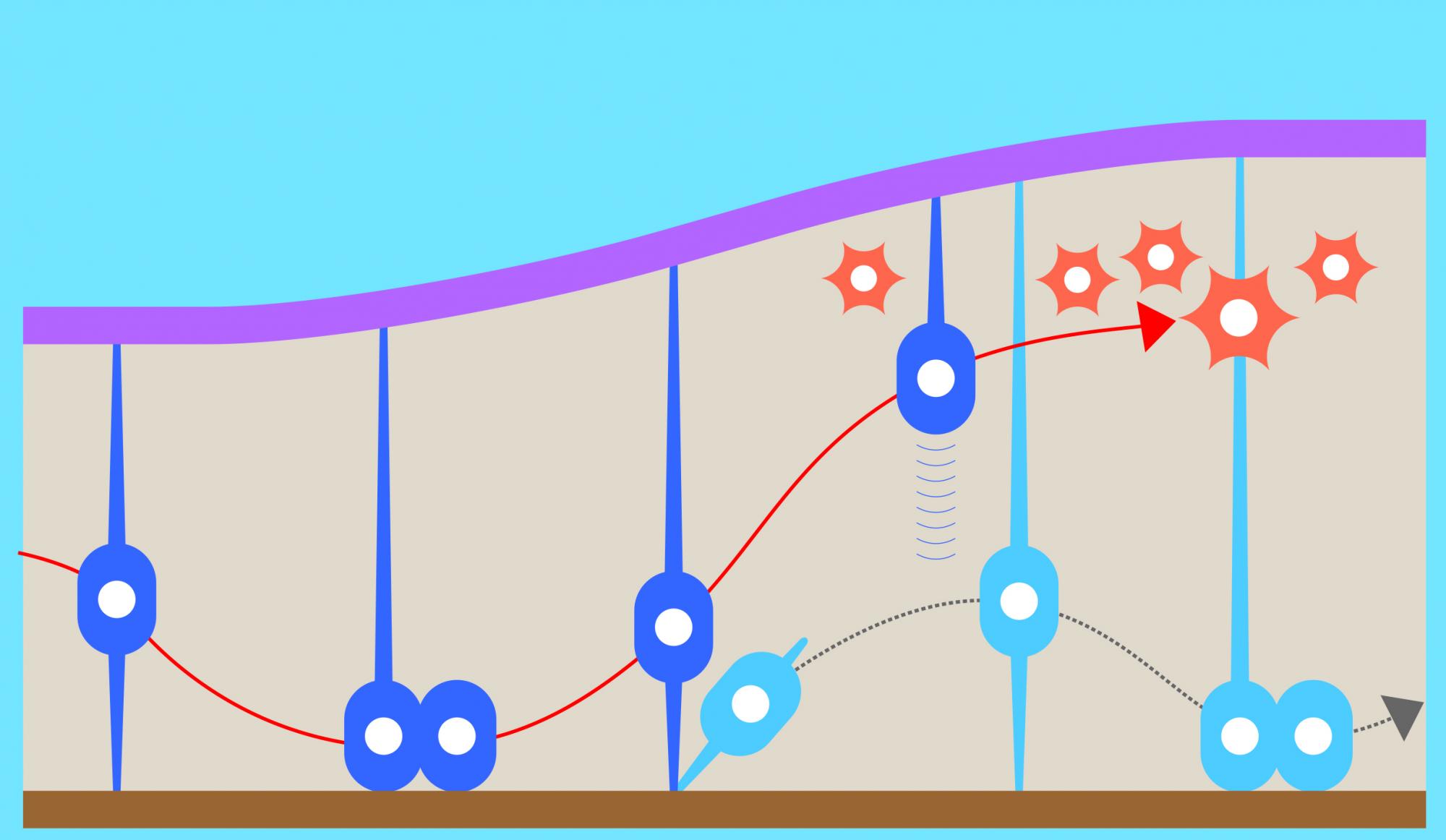

ニューロン誕生に見る細胞社会の建設現場

宮田卓樹

1994年高知医科大学大学院医学研究科博士課程単位取得退学。医学博士。日本学術振興会・海外特別研究員(コロラド大学)、大阪大学医学部助手、理化学研究所脳科学総合研究センター研究員などを経て2004年より名古屋大学大学院医学系研究科教授。

RESEARCH

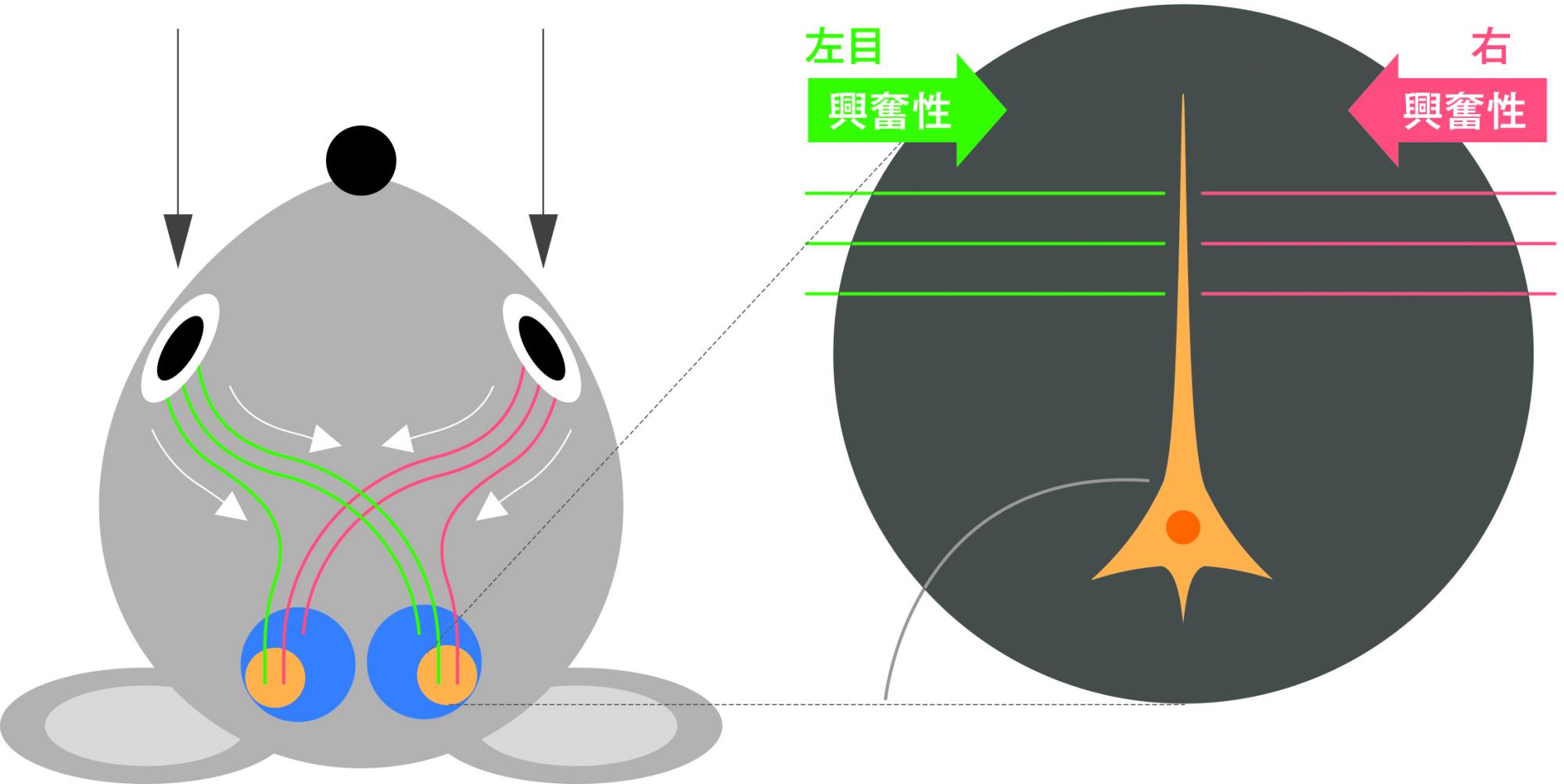

生まれてから変化する柔軟な脳

俣賀宣子

東邦大学理学部化学科卒業。薬学博士。(財)大阪バイオサイエンス研究所、東京医科歯科大学難治疾患研究所助手を経て、1997年より理化学研究所脳科学総合研究センター神経回路発達研究チーム(ヘンシュ貴雄チームリーダー)専門職研究員。

SCIENTIST LIBRARY

新しい方法の導入で発見を

中西 重忠

1942年

岐阜県生まれ

1966年

京都大学医学部卒業

1971年

京都大学大学院医学研究科博士課程修了

米国国立衛生研究所客員研究員

1974年

京都大学医学部助教授

1981年

京都大学医学部教授

1995年

京都大学大学院医学研究科教授

1999年

京都大学大学院生命科学研究科教授

2005年

大阪バイオサイエンス研究所所長

-

2025年

地球というわたしたち

-

2024年

あなたがいて「わたし」がいる

-

2023年

生きものの時間2

-

2022年

生きものの時間

-

2021年

自然に開かれた窓を通して

-

2020年

生きもののつながりの中の人間

-

2019年

わたしの今いるところ、そしてこれから

-

2018年

容いれる・ゆるす

-

2017年

和なごむ・やわらぐ・あえる・のどまる

-

2016年

ゆらぐ

-

2015年

つむぐ

-

2014年

うつる

-

2013年

ひらく

-

2012年

変わる

-

2011年

遊ぶ

-

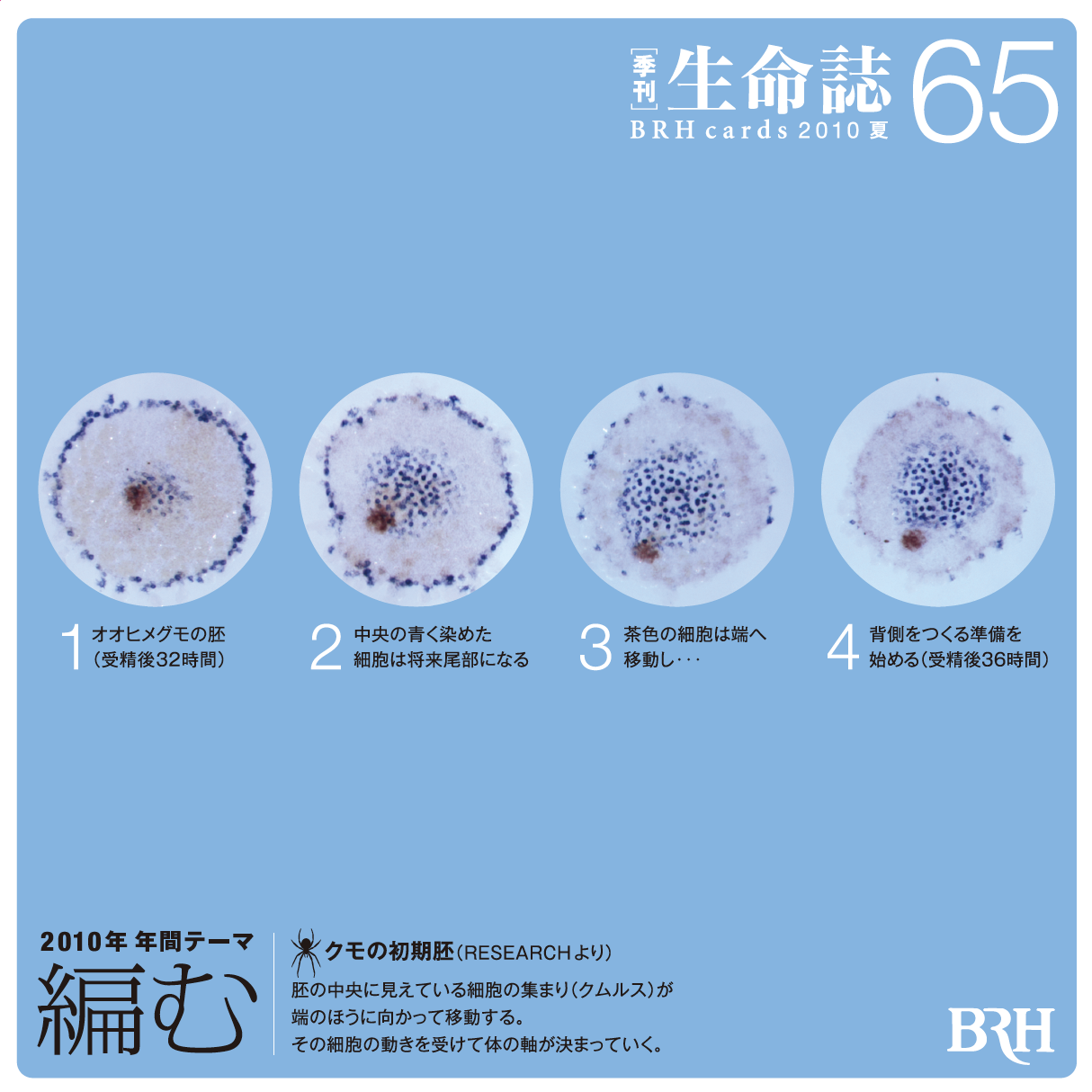

2010年

編む

-

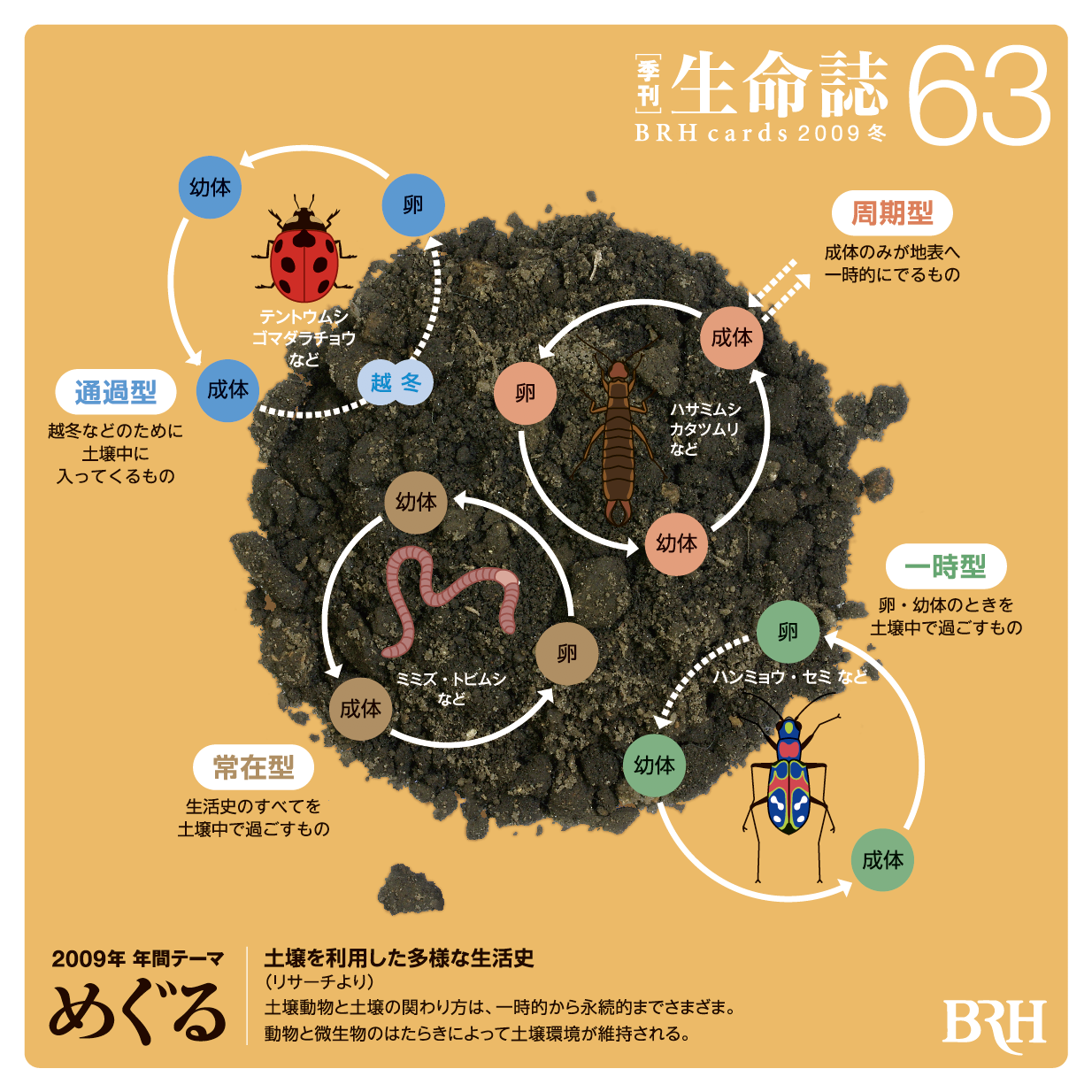

2009年

めぐる

-

2008年

続く

-

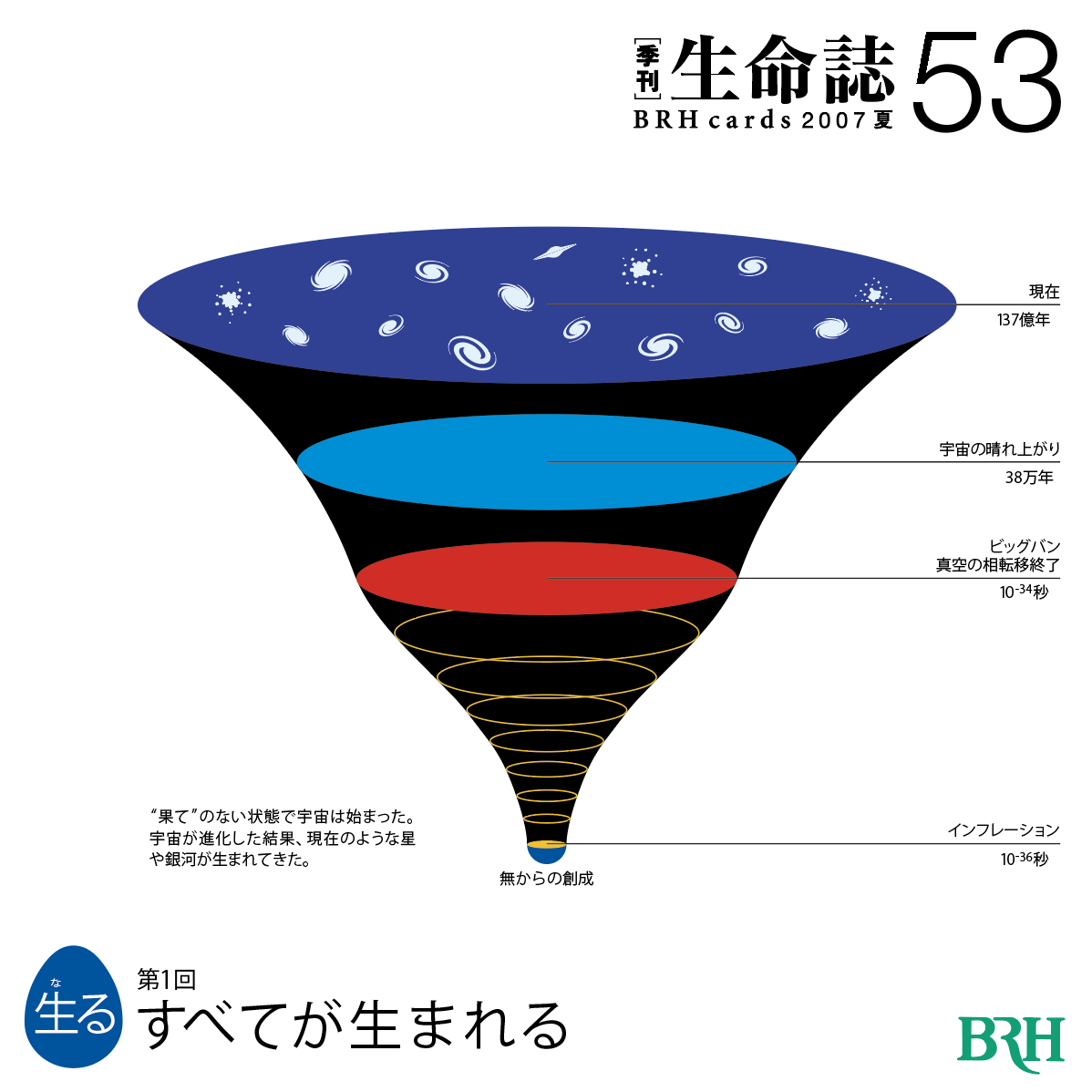

2007年

生る

-

2006年

関わる

-

2005年

観る

-

2004年

「語る」 「語る科学」

-

2003年

「愛づる」 「時」

-

2002年

人間ってなに?

-

2001年

「生きものが作ってきた地球環境」ほか

-

2000年

「骨と形 — 骨ってこんなに変わるもの?」ほか

-

1999年

「化学物質でつながる昆虫社会」ほか

-

1998年

「刺胞動物を探る サンゴの一風変わった進化」ほか

-

1997年

「花が咲くということ」ほか

-

1996年

「ゲーリング博士が語る 目の進化の物語」ほか

-

1995年

「生き物が語る「生き物」の物語」ほか

-

1994年

「サイエンティフィック・イラストレーションの世界」ほか

-

1993年

「生き物さまざまな表現」ほか

季刊「生命誌」に掲載された記事のうち、

多様な分野の専門家との語り合い(TALK)研究者のインタビュー(Scientist Library)の記事が読めます。

さまざまな視点を重ねて記事を観ることで、生命誌の活動の広がりと、つながりがみえてきます。

-

![]()

動詞で考える生命誌

生命誌では生きものの本質を知る切り口となる動詞を探し、毎年活動のテーマとしてきました。これらの動詞を出発点として記事を巡る表現です。生命誌の活動の広がりと、独自の視点でのつながりが見えます。

- PC閲覧専用コンテンツです。

-

![]()

生命誌の世界観

科学、哲学、美術、文学など多様な分野の記事を「生命誌の世界観」の上に置き、統合する表現です。「生きている」をさまざまな視点から見つめてみませんか。

- PC閲覧専用コンテンツです。

-

![]()

生命研究のあゆみ

日本の生命研究の基礎をつくった研究者が自らの人生を語るインタビュー記事(Scientist Library)を総合する表現です。先生方の研究人生と、分子生物学誕生からの生命研究のあゆみを重ねた年表から記事が読めます。

- PC閲覧専用コンテンツです。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)