“細胞”での検索結果を表示しています。(108 件の記事が該当しました)

SCIENTIST LIBRARY

再生研究に魅せられて青年は京都をめざす

阿形清和

父は大阪大学の医学部第三内科の出身で公衆衛生医をしていました。母方の私の祖父は阿波藩の御殿医家系で阪大医学部の1期生だったと聞いています。1954年、大阪の保健所に父親が勤務していた頃、長男として生まれました。

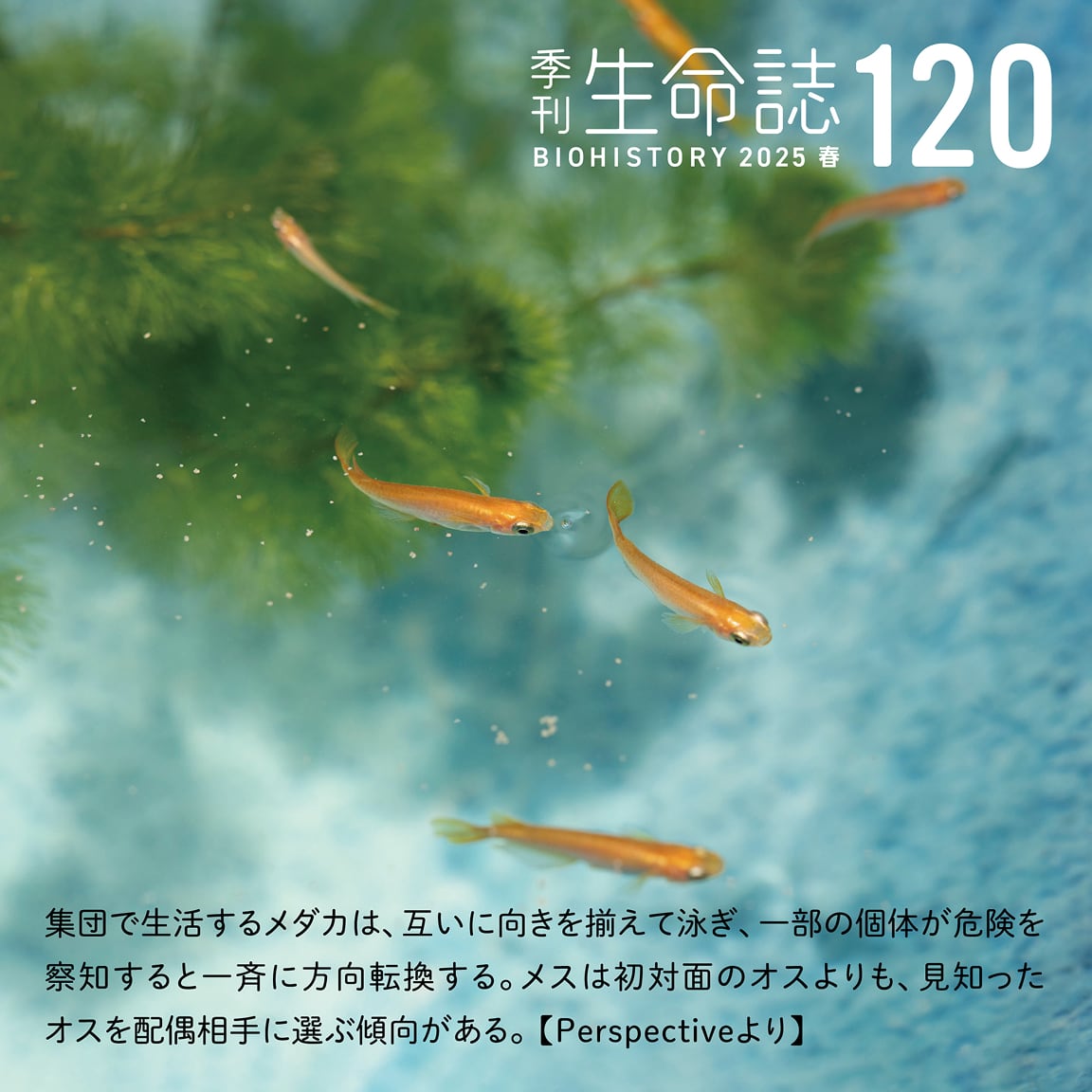

PERSPECTIVE

他者と自己のニューロサイエンス

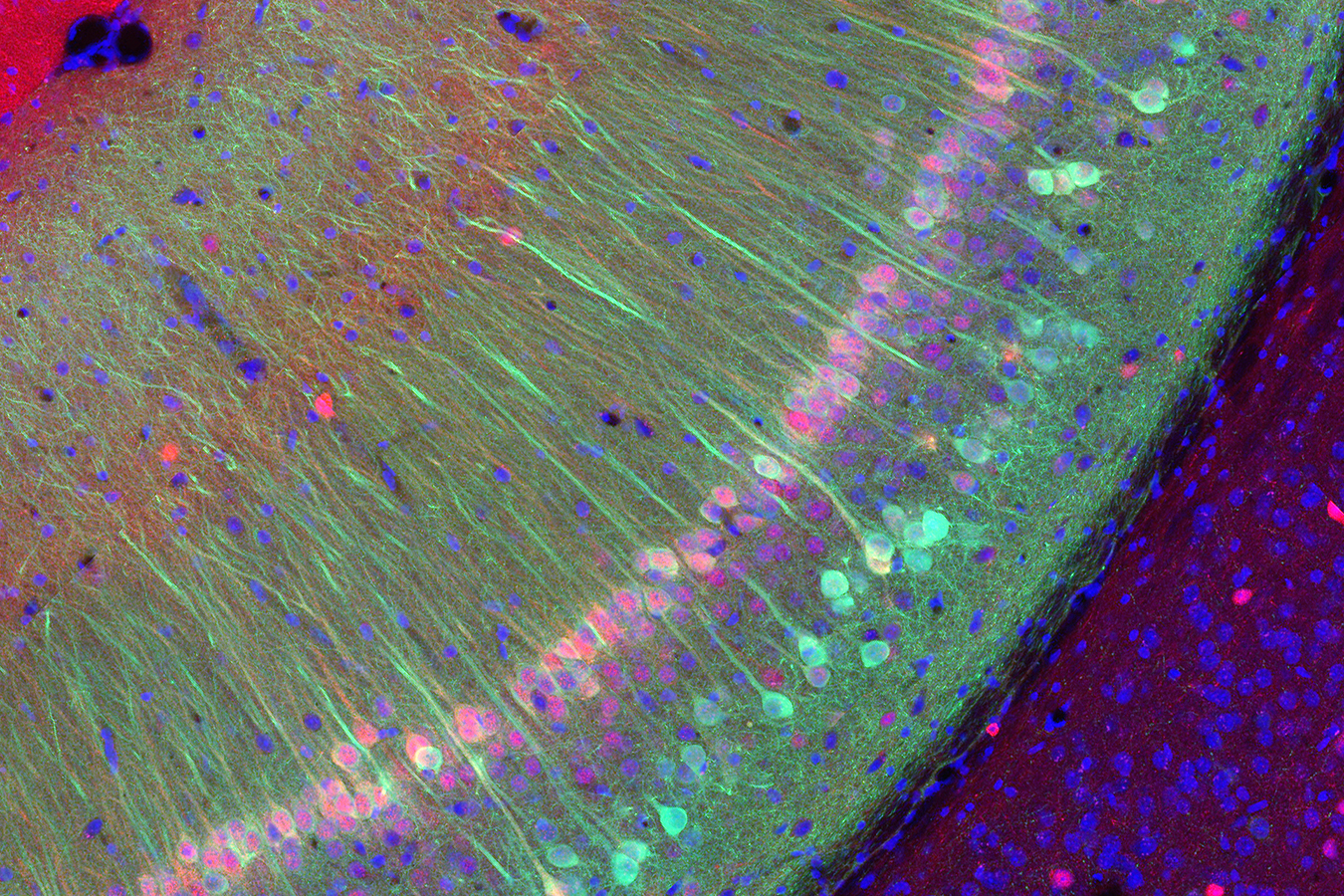

奥山輝大

1983年東京都生まれ。2011年 東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻修了。博士(理学)。同大学院博士研究員を経て、2013年よりマサチューセッツ工科大学(MIT)ピカワー学習記憶研究所 博士研究員。2017年 東京大学定量生命科学研究所 准教授。

SCIENTIST LIBRARY

「タンパク質の一生」とともに

永田和宏

1947年滋賀県生まれ。1971年京都大学理学部物理学科卒業、同年森永乳業中央研究所研究員。1976年京都大学結核胸部疾患研究所研修員。1979年京都大学結核胸部疾患研究所講師。1984年米・国立癌研究所客員准教授。1988年京都大学胸部疾患研究所教授。1998年京都大学再生医科学研究所教授。2010年京都産業大学総合生命科学部学部長。2016年タンパク質動態研究所所長。2020年JT生命誌研究館館長。

RESEARCH

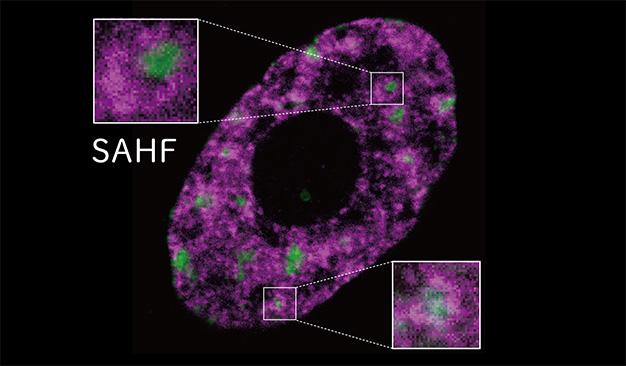

細胞にみる老化のライフサイクル

成田匡志

老化細胞は、分裂を停止した細胞であるが、老化前の細胞とは異なるさまざまな特徴を見せる。組織の恒常性維持に寄与する一方で、除去を逃れた老化細胞はがんの亢進や個体の老化に影響する。我々は、老化による細胞の変化を「機能の衰え」ではなく、「機能の獲得」と捉え、遺伝子発現の状態を変えるエピゲノムに注目している。

.jpg)

RESEARCH

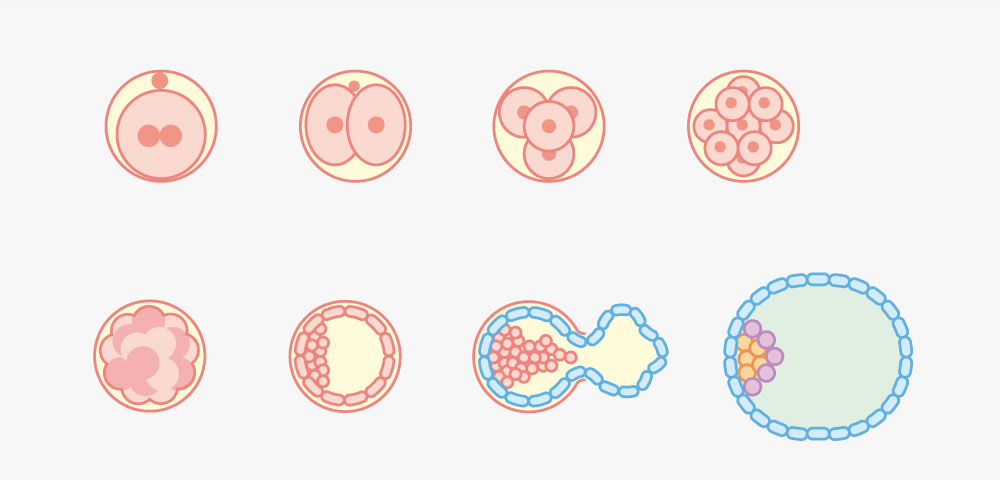

緩やかに細胞の分化が進む哺乳類の初期発生

藤森俊彦

母体の中で育つ哺乳類の発生過程は、未知の部分がたくさんある。私たちは初期に生み出された細胞たちが、将来の胎児のどこをつくるかという運命決定がどのようになされるのかに注目し、観察が難しい子宮の中の細胞の動きを「観る」技術をつくり上げてきた。

.jpg)

RESEARCH

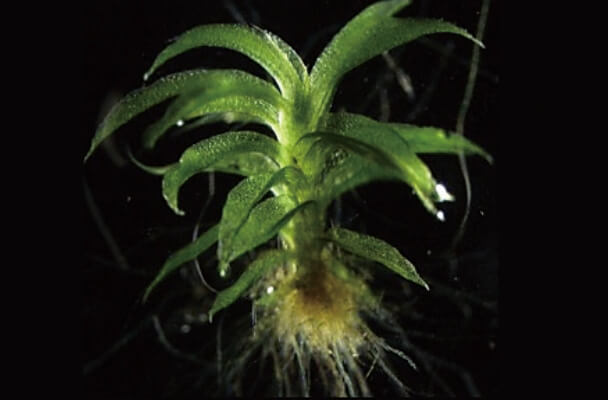

形づくりを支える柔軟な遺伝子発現

近藤武史

2008年奈良先端科学技術大学院大学 博士後期課程終了。博士(バイオサイエンス)。学術振興会特別研究員(DC2、PD)、理化学研究所・発生再生科学総合研究センター・研究員を経て、現在は京都大学大学院生命科学研究科・特定講師。

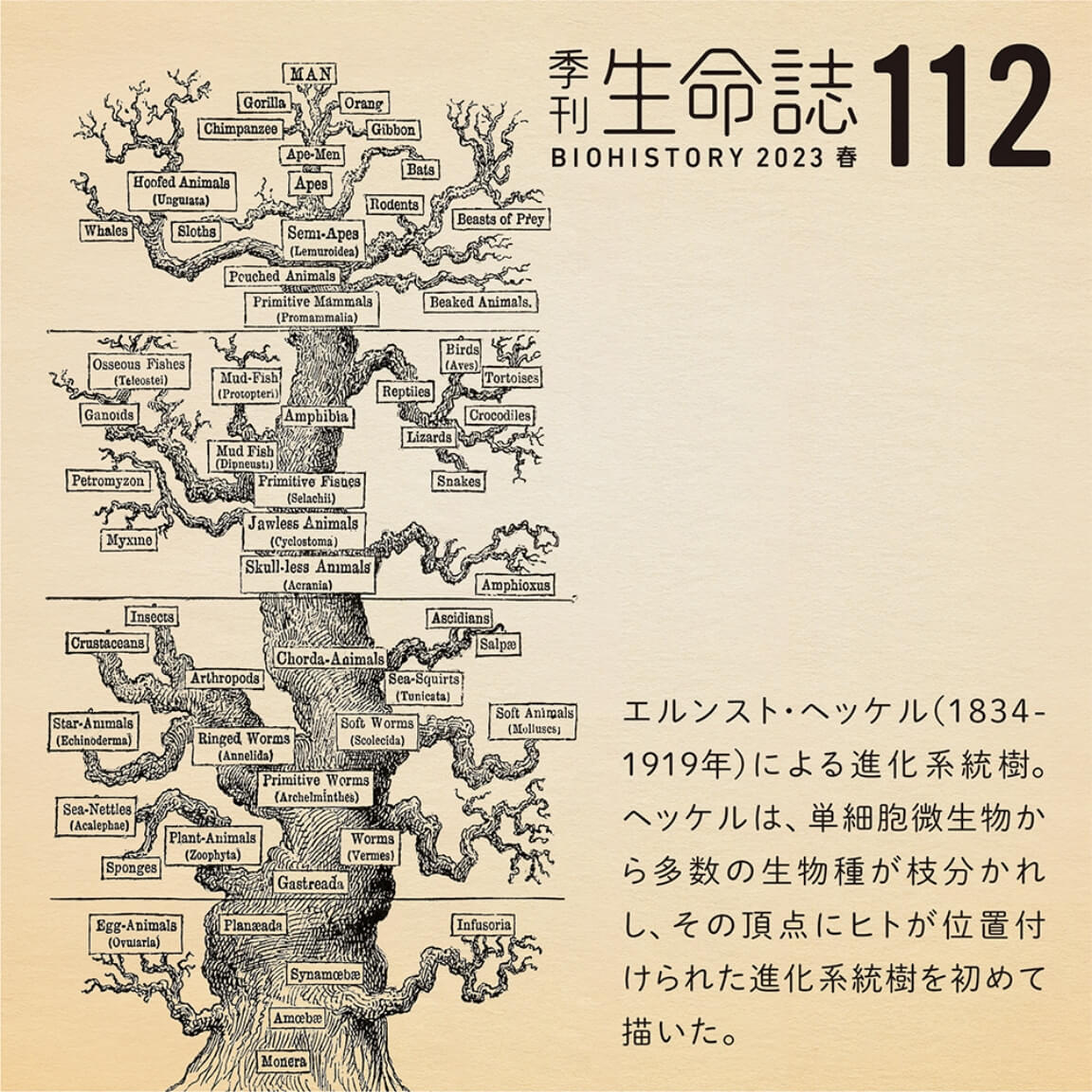

PERSPECTIVE

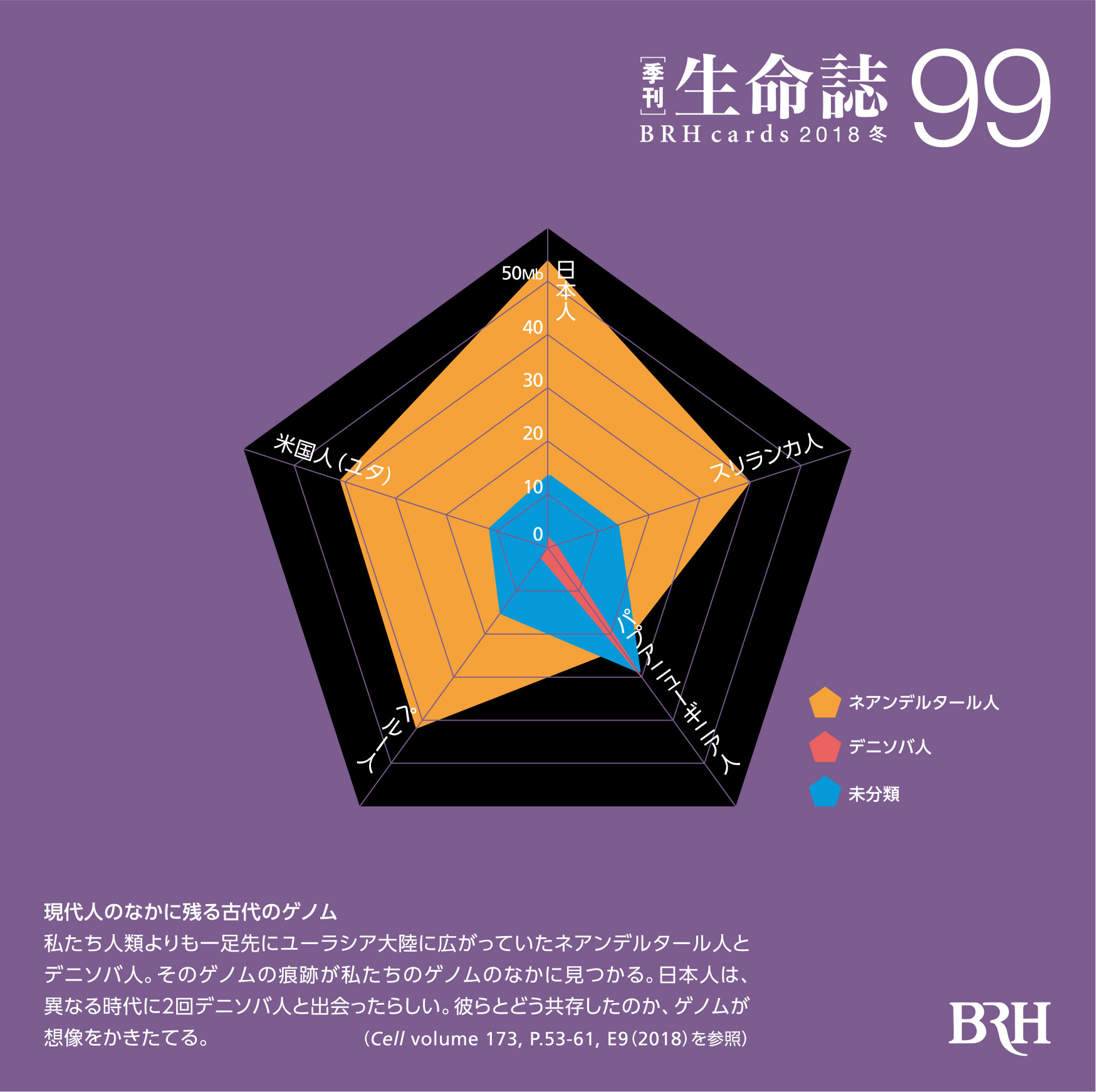

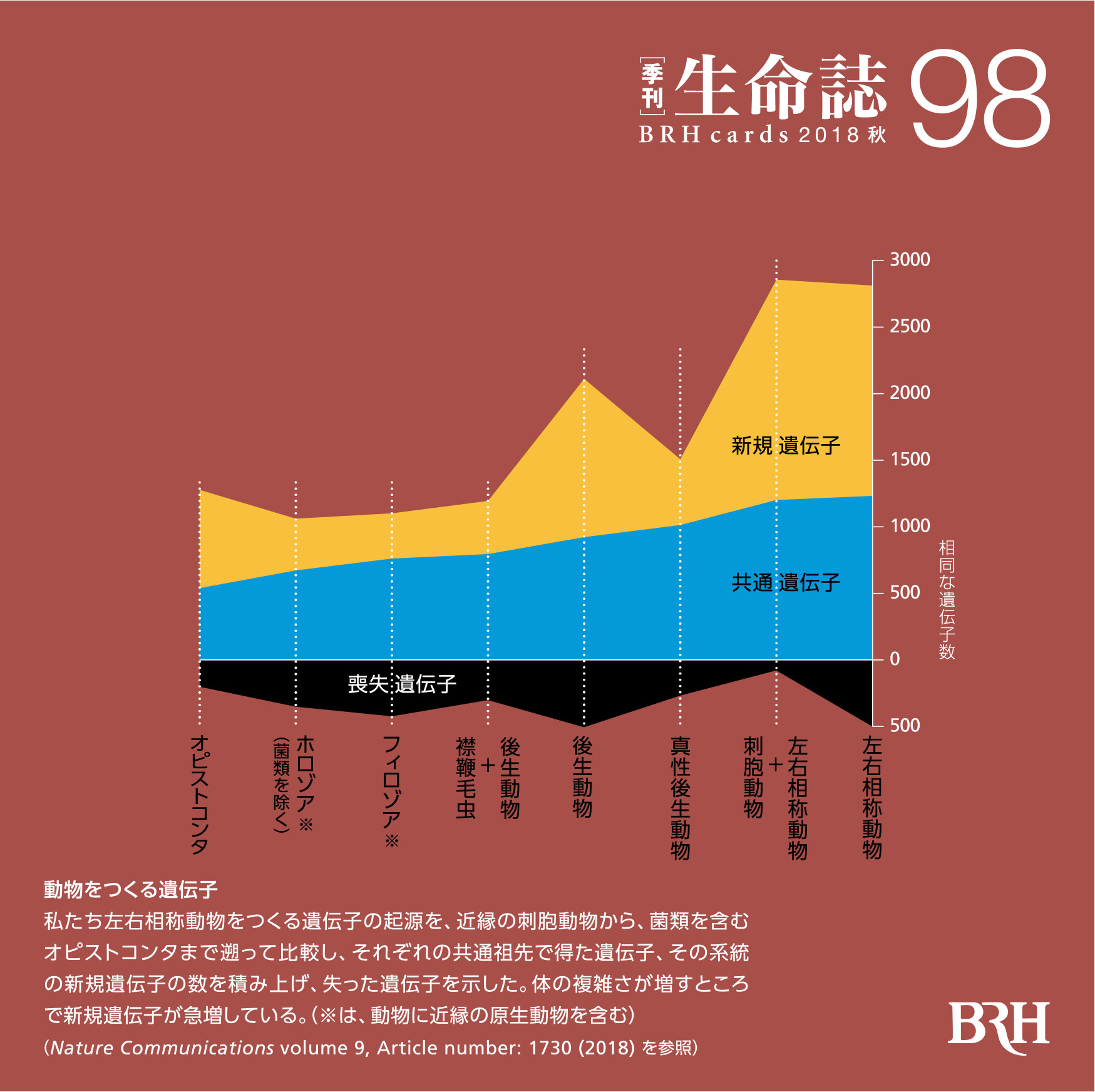

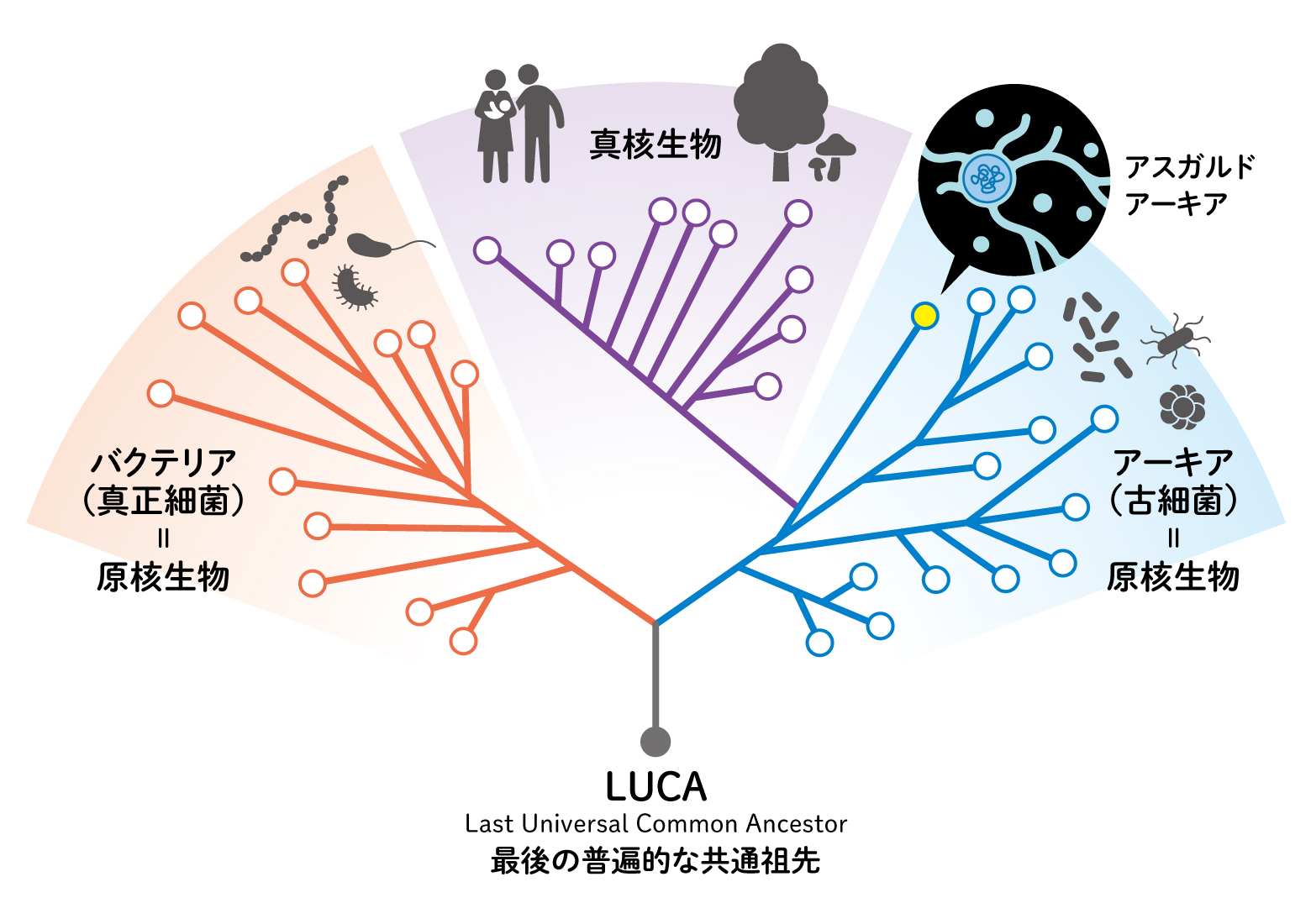

ゲノムが刻む生きものの時間

表現を通して生きものを考えるセクター

私たちがこの世界に生を受けるのは出産の時、誕生の瞬間ですが、生まれた時に私たちの身体は、2〜3兆個の細胞からできています。生まれたての赤ちゃんは小さいながらも、すでにヒトとしての完全な身体ができています。機能としては未熟でも、目も耳も、心臓も肺も、肩も膝も、精巧につくりあげられています。この身体は、どのようにつくられるのでしょうか。

SYMPOSIUM

基礎科学の発展を願って

大隅良典

1945年、福岡市生まれ。1967年東京大学教養学部卒。74年理学博士。ロックフェラー大学博士研究員、東京大学理学部助手、講師、教養学部助教授を経て、1996年から岡崎国立共同研究機構(現自然科学研究機構)基礎生物学研究所教授。2009年に同研究所名誉教授、同年に東京工業大学特任教授、その後14年に同大学栄誉教授。

2006年日本学士院賞、09年朝日賞、12年京都賞を受賞、15年文化功労者、国際生物学賞。16年文化勲章。さらに同年「オートファジー」を解明した功績により12月にノーベル生理学・医学賞受賞。2017年 大隅基礎科学創成財団を設立。

RESEARCH

RESEARCH 01 生命誌研究のこれまでと今

小田広樹

ゲノムに進化の向きを見出し、物理法則で説明したい

球形の卵の中で、対称性を破る細胞の動きと細胞の話し合いで形づくられるオオヒメグモ。ゲノムの解析をもとに、細胞が話し合うしくみや細胞をつなぐ構造に進化の向きを知る手がかりを見出しています。動物進化の向きを物理法則に基づいて説明できるようになることが究極の課題です。

RESEARCH

RESEARCH 01 生命誌研究のこれまでと今

橋本主税

ゲノムに進化の向きを見出し、物理法則で説明したい

球形の卵の中で、対称性を破る細胞の動きと細胞の話し合いで形づくられるオオヒメグモ。ゲノムの解析をもとに、細胞が話し合うしくみや細胞をつなぐ構造に進化の向きを知る手がかりを見出しています。動物進化の向きを物理法則に基づいて説明できるようになることが究極の課題です。

.png)

RESEARCH

イモリの再生と赤血球の不思議な関係

千葉親文

1995年筑波大学大学院生物科学研究科生物物理化学専攻修了。博士(理学)。同大学大学院生命環境科学研究科講師、准教授などを経て2018年より同大学生命環境系教授。イモリ研究者で作るイモリネットワーク代表。

.png)

RESEARCH

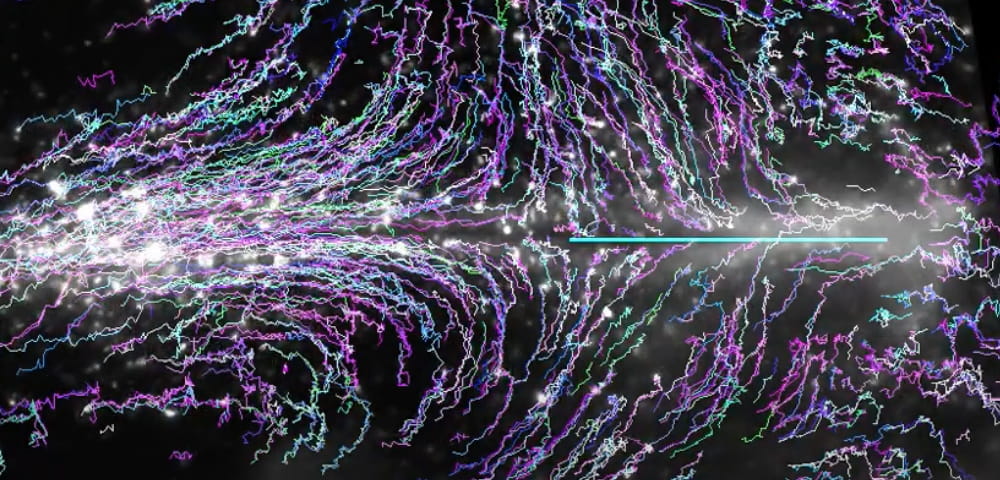

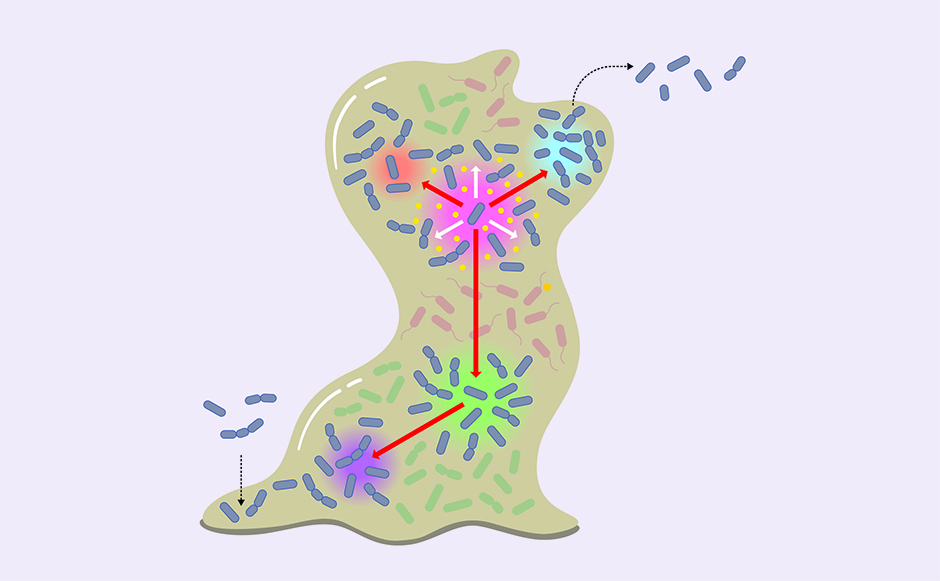

組織の秩序を保つ細胞の集団運動のしくみ

青木一洋

2007年大阪大学大学院医学系研究科博士課程修了。博士(医学)。京都大学大学院生命科学研究科研究員、助教、さきがけ研究員(兼任)、講師、京都大学大学院医学研究科特任准教授を経て、2016年より自然科学研究機構 岡崎統合バイオサイエンスセンター(2018年度から生命創成探究センターに改組)/基礎生物学研究所教授。

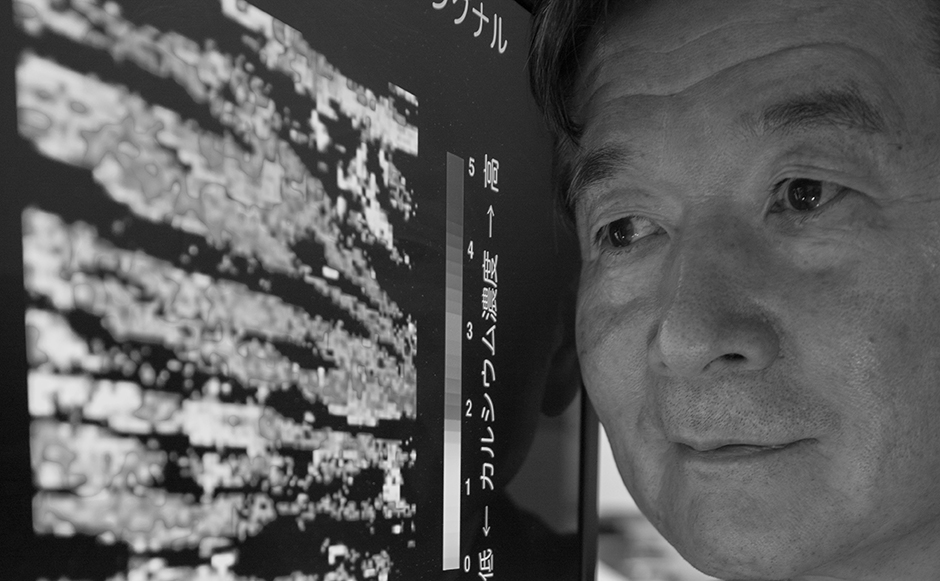

SCIENTIST LIBRARY

現れては消えるカルシウム・シグナルを見つめて

飯野正光

1950年山形県生まれ。1976年東北大学医学部卒業。1980年東北大学大学院医学研究科修了(医学博士)。1980年東北大学医学部助手。1980年ロンドン大学客員研究員。1984年東京大学医学部助手。1991年東京大学医学部講師。1995年東京大学医学部教授。1997年東京大学大学院医学系研究科教授。2007年東京大学大学院医学系研究科副研究科長(〜2011年)。2011年東京大学大学院医学系研究科附属疾患生命工学センター長(〜2015年)。2016年日本大学医学部特任教授。

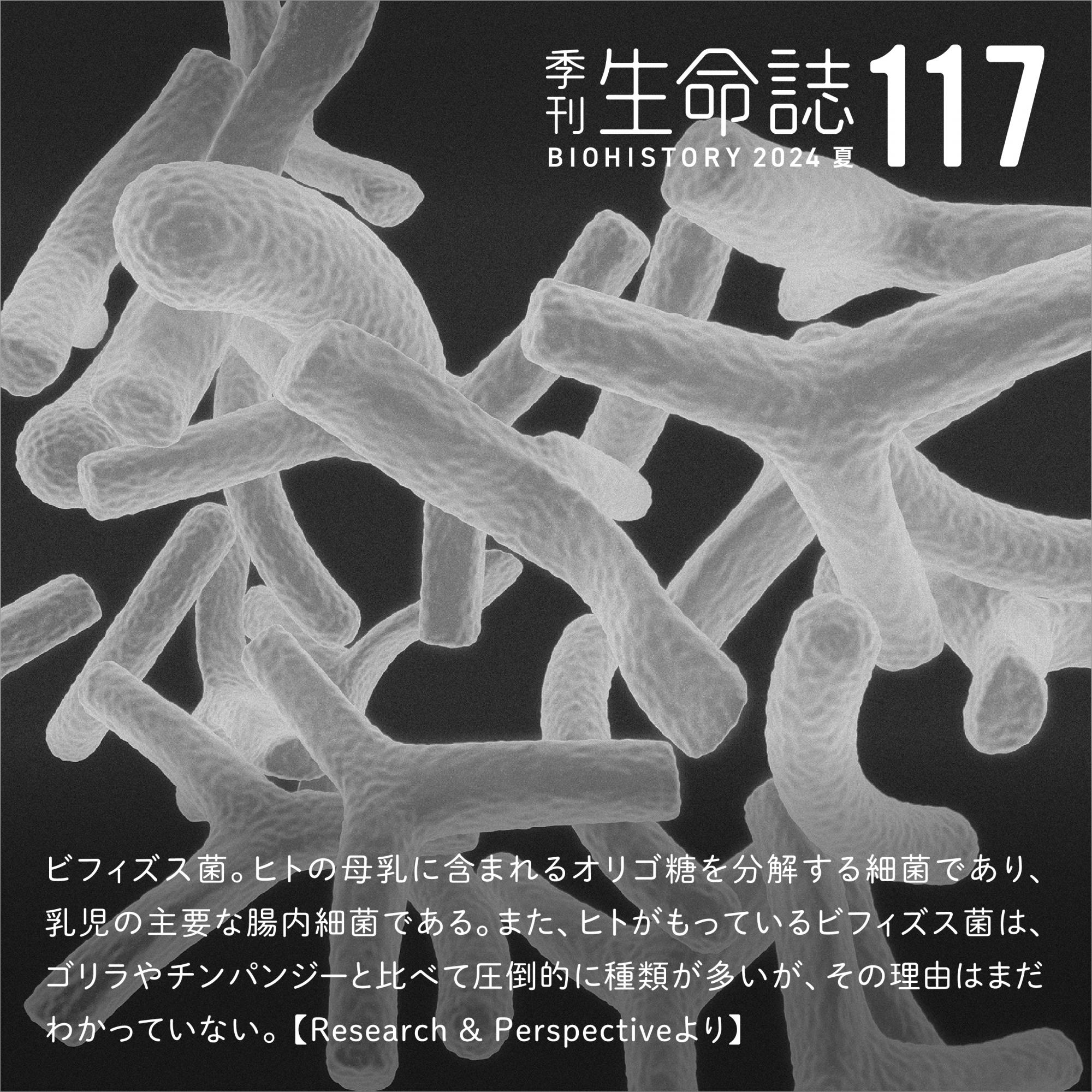

RESEARCH

細菌社会の情報運び役 メンブレンベシクル

豊福雅典

2008年日本学術振興会特別研究員、2009年筑波大学大学院生命環境科学研究科生物機能科学専攻博士後期課程修了。博士(農学)。2010年上原記念生命科学財団海外ポストドクトラルフェロー(チューリッヒ大学)、2011年筑波大学生命環境科学研究科研究員を経て、2012年より同大学生命環境系助教。

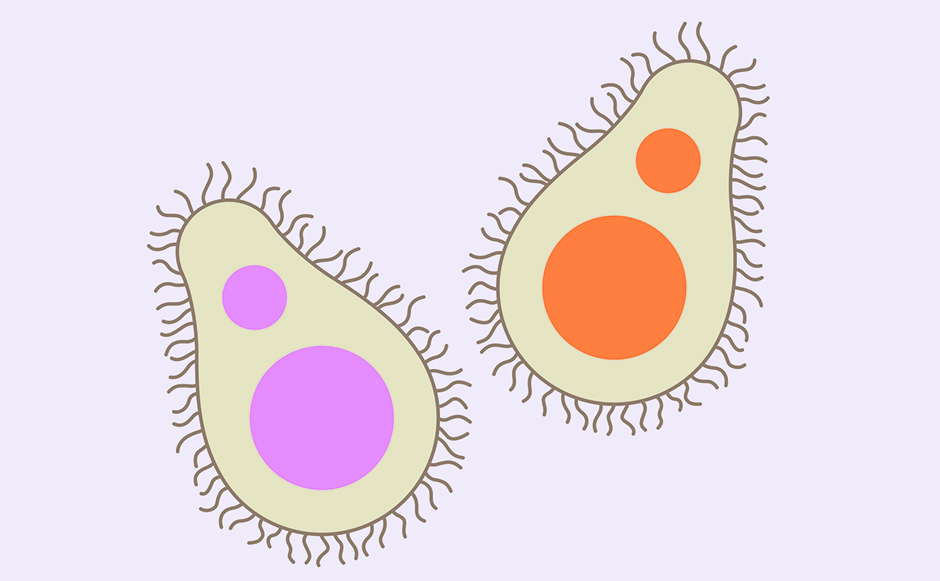

RESEARCH

ひとつの細胞の中のはたらく核と続く核

片岡研介

2007年兵庫県立大学大学院生命理学研究科修了。博士(理学)。同年よりオーストリアInstitute of Molecular Biotechnology of the Austrian Academy of Sciences博士研究員。2016年12月より基礎生物学研究所助教。

SCIENTIST LIBRARY

しなやかに、たおやかに、樹状細胞と共に

稲葉カヨ

1950年岐阜県生まれ。1973年奈良女子大学理学部卒業。1978年京都大学理学部博士課程修了(理学博士)、京都大学理学部動物学教室助手。1992年同 助教授。1999年京都大学大学院生命科学研究科教授。2003年同 研究科長。2007年京都大学女性研究者支援センター長。2008年京都大学理事補。2013年京都大学副学長。2014年京都大学理事・副学長。

-

2025年

地球というわたしたち

-

2024年

あなたがいて「わたし」がいる

-

2023年

生きものの時間2

-

2022年

生きものの時間

-

2021年

自然に開かれた窓を通して

-

2020年

生きもののつながりの中の人間

-

2019年

わたしの今いるところ、そしてこれから

-

2018年

容いれる・ゆるす

-

2017年

和なごむ・やわらぐ・あえる・のどまる

-

2016年

ゆらぐ

-

2015年

つむぐ

-

2014年

うつる

-

2013年

ひらく

-

2012年

変わる

-

2011年

遊ぶ

-

2010年

編む

-

2009年

めぐる

-

2008年

続く

-

2007年

生る

-

2006年

関わる

-

2005年

観る

-

2004年

「語る」 「語る科学」

-

2003年

「愛づる」 「時」

-

2002年

人間ってなに?

-

2001年

「生きものが作ってきた地球環境」ほか

-

2000年

「骨と形 — 骨ってこんなに変わるもの?」ほか

-

1999年

「化学物質でつながる昆虫社会」ほか

-

1998年

「刺胞動物を探る サンゴの一風変わった進化」ほか

-

1997年

「花が咲くということ」ほか

-

1996年

「ゲーリング博士が語る 目の進化の物語」ほか

-

1995年

「生き物が語る「生き物」の物語」ほか

-

1994年

「サイエンティフィック・イラストレーションの世界」ほか

-

1993年

「生き物さまざまな表現」ほか

季刊「生命誌」に掲載された記事のうち、

多様な分野の専門家との語り合い(TALK)研究者のインタビュー(Scientist Library)の記事が読めます。

さまざまな視点を重ねて記事を観ることで、生命誌の活動の広がりと、つながりがみえてきます。

-

![]()

動詞で考える生命誌

生命誌では生きものの本質を知る切り口となる動詞を探し、毎年活動のテーマとしてきました。これらの動詞を出発点として記事を巡る表現です。生命誌の活動の広がりと、独自の視点でのつながりが見えます。

- PC閲覧専用コンテンツです。

-

![]()

生命誌の世界観

科学、哲学、美術、文学など多様な分野の記事を「生命誌の世界観」の上に置き、統合する表現です。「生きている」をさまざまな視点から見つめてみませんか。

- PC閲覧専用コンテンツです。

-

![]()

生命研究のあゆみ

日本の生命研究の基礎をつくった研究者が自らの人生を語るインタビュー記事(Scientist Library)を総合する表現です。先生方の研究人生と、分子生物学誕生からの生命研究のあゆみを重ねた年表から記事が読めます。

- PC閲覧専用コンテンツです。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)

.jpg)